科学家精神融入高中地理教学的实践探索

2023-05-30蔡叶斌

【摘 要】借助科学家研究的过程创设情境,展示其求真务实、前赴后继等崇高精神,引导学生通过问题分析与科学家精神同频共振,推动学科育人与学生核心素养的提升。本文以《大气的组成和垂直分层》为例,在进行问题是教学过程中融入科学家精神,反思教学效果,发现该教学形式对学生人文底蕴、探究素养、逻辑分析以及辩证思维等能力的提升均起到了积极作用。

【关键词】科学家精神;学科育人;教学实践

【作者介绍】蔡叶斌,江苏省昆山中学(江苏苏州,215316)教师,高级教师。

本文系江苏省教育科学“十四五”规划立项课题“学校场域中高中地理实践课程的开发与实施”(C-c/2021/02/89)的研究成果。

党的二十大报告指出“培育创新文化,弘扬科学家精神,涵养优良学风,营造创新氛围”。2019年两办发布的《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》中,明确科学家精神涵盖了爱国、创新、求实、奉献、协同、育人等精神。科学家精神是中国共产党人精神谱系的伟大精神,是全社会共同的价值追求,也是引育学生献身科技事业的重要基石。

基于真实情境的问题式教学是高中地理教学中重要的组织形式,也是培养学生核心素养的良好场域,而通过将科学家探索发现的过程融入情境与问题,让学生在一次次的“选择”中产生“共情”,可以有效培养学生求真务实、前赴后继的精神和敢于质疑、即时生成的态度,推动学习任务的完成与核心素养的提升。

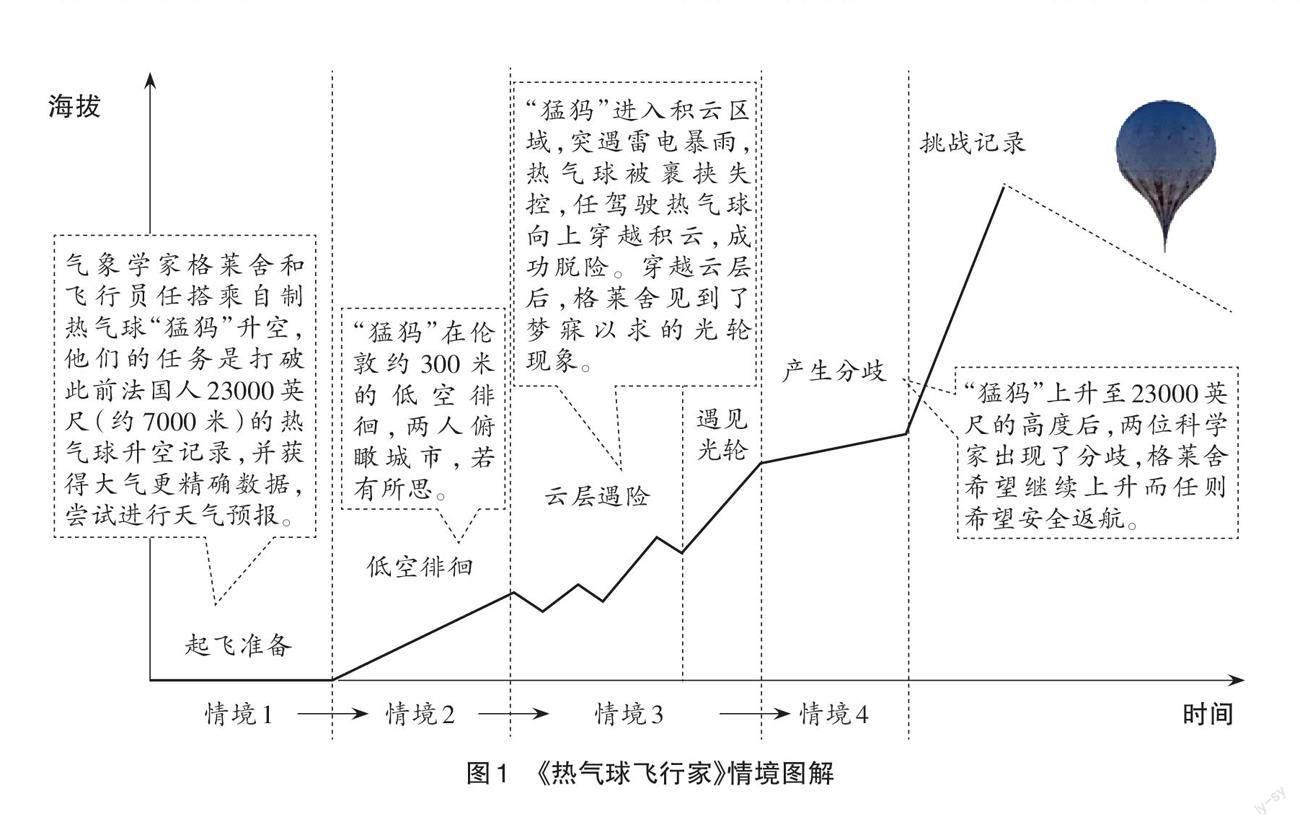

以人教版地理必修一《大气的组成和垂直分層》一课的教学为例,笔者在教学中选择真实事件改编的电影《热气球飞行家》来创设情境,贯穿整节课。该电影讲述了格莱舍与任两位科学家探索天空、改变世界的故事(人物原型为19世纪欧洲大气科学家詹姆斯·格莱舍和亨利·考克斯维尔)。整节课由四组电影片段创设情境串联。(见图1)

一、基于实证的探索,培育学生求真务实的态度

情境认知理论认为“知识是情境化的”。在真实世界中,情境因原始状态不明确常呈现劣构性,没有明确的、清晰的解,其对学生来说难度较大,但对于学生核心素养的培育有着良好的促进作用。在《大气的组成和垂直分层》的教学中,笔者结合科学家的探索过程展示劣构问题,培育学生基于实证探索的求真务实精神。

1.展示认知冲突,引导劣构问题求解

基于电影情节,展示其与学生假想存在冲突的事实,通过细节的深挖引导学生在劣构情境中寻求可能的解,从而推动教学任务的完成与核心素养的提升,提升学生直面困难的勇气。

例如,在情境2中,热气球在上升过程中科学家实景观察与学生假想的俯瞰群山尽览、蓝天白云阳光明媚的景象不同,画面呈现出了灰白、晦暗的伦敦城市形态。教师适时提出问题:“‘猛犸’上升至伦敦300米高空时,观察到天空灰白而非蔚蓝,你认为可能是什么原因导致的?”教师还将“1862年”“伦敦”等关键词标注,将画面中的烟囱圈出,给予学生一定的提示以引导学生向“工业革命”“二氧化碳排放”“雾霾”等人类活动方向进行思考。最后由教师进行总结:“大气成分相对稳定,工业废气的排放可能影响大气成分,产生一系列问题”。由此建立人类活动与大气成分变化之间存在关联性的人地协调观思维。

2.提出两难问题,借助实证进行抉择

教学中笔者利用电影片段展示分歧,创设两难问题。面对两难问题学生需要作出选择,无论哪一种选择,都有利有弊,因此需要借助数据进行论证和抉择,这一环节旨在培育学生客观严谨的态度和综合思维的素养。

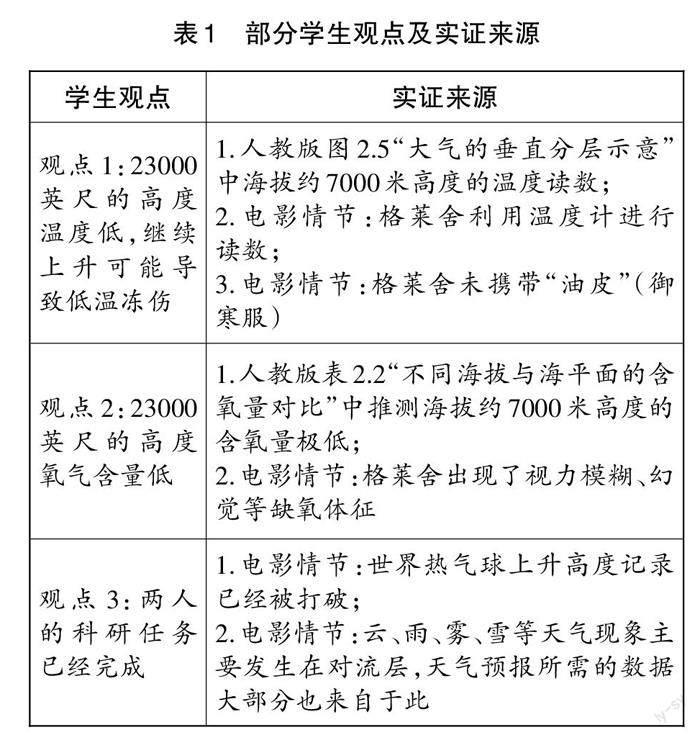

例如,在情境4中,在到达23000英尺(海拔约7000米)的高度后两位科学家产生了分歧,此时教师创设问题:“你支持气象学家格莱舍(上升)还是飞行员任(降落)?试说明理由。”要求学生基于课文、资料以及影片细节表明观点、说明理由。

如支持降落的学生提出以下观点(见表1):

利用科学家客观严谨的精神培育学生基于情节、数据或所学知识,有理有据的说明问题。通过两难问题的设置可以更好的提升学生收集、整理资料与数据的地理实践素养。

二、引入科学史,培育学生潜心研究的奉献精神

注重科学史教育是当代国际科学教育改革的趋势之一。教学中引入科学史有助于学生深入理解科学事业。大气科学体系的建立是一个漫长的过程,借助科技水平的提升,人类对大气的认识由被动到主动。在本次教学过程中,可以利用大气科学史的发展展示科学研究的延续与传承,培养学生淡泊名利、潜心研究的奉献精神。(见图2)

1.肯定前人功绩,客观公正评价对手

教师通过视频交代了情境发生前的背景:与英国关系并不融洽的法国人创造了当时世界热气球升空记录23000英尺;格莱舍在科学院中由于资历较浅不受重视,大部分科学家认为当时的天气现象是混沌的,难以被预测……

教学过程中,教师并未将上述两项史实定性为桎梏,而是引导学生站在历史的角度进行客观评价,通过探讨,大部分学生形成了以下辩证、综合的观点。

学生A:科学是无国界的,对手取得的突破人类历史的科学成就应该被褒扬。

学生B:在特定的科技水平下大部分科学家的观点是可以被理解的。

学生C:站在后人的角度看前人的行为都会存在历史局限性,应当客观公正的评价。

……

通过情境触发之前的背景铺垫,让学生认识到科学发展是一个连续的过程,在任何历史发展的过程中科学研究均有其进步与局限性。今之成就亦是明之起点,现代的科学研究是基于各时代科学家发现、论证、推翻、重构的整体过程,从而培育学生赓续使命、持续创新的整体全局观念。

2.讲述后续故事,催化学生共情能力

基于情境4的两难问题提出之后,大部分学生认为两人已经完成各自的科研任务,可以安全下降。但此时教师进一步展示两人继续上升的决定,引发学生认知冲突,让学生在冲突中感受两位科学家舍生忘死、献身科学的崇高精神,进一步催化学生共情能力。

师:在人类文明进步的过程中,安全与冒险的纠葛是永恒的矛盾,科学家的闪耀时刻往往是他们抛却个人的安危选择去追求某些东西,他们所选择的生存方式让他们改变了世界。

在热气球探险结束后,教师并未中断情境而是展示了基于两位科学家探险的后续科学发展史,让学生深刻认识到两位科学家的研究之于大气科学发展历程中的地位,感受科学家们“成功不必在我,功成必定有我”甘为人梯、奖掖后学的精神。

最后,教师利用教材中的数据、图表等实证进行总结:今天课程中利用的观点、图表等数据都是基于一代又一代的科学家们的努力,一点一点的改变,正如格莱舍在剧中所说的:“我们以发现的名义探索天空,寻找新的东西,改变世界”。利用前后贯穿的情节,将科学家探索未知世界的情境融入漫长的时间片段,帮助学生厘清探究科学理论“想象-实证-公认-更替”过程,提升学生素养。

三、跳出學科舒适圈,培育学生敢于创新的能力

美国心理学家诺尔·迪奇提出了关于包含舒适圈的三圈理论。舒适圈是指人们舒适安逸的一种心理状态,是人们适应当前环境的一种体现。基于现有知识的重复来获取知识,减少对未知知识的接触是舒适圈在学习领域中的主要体现,而科学探索过程中需要直面未知,科学家精神就需要基于已知知识进行“即时生成”。将其运用于教学,一方面可以拓展学科情境,增强情境的丰富度和深广度,另一方面则可以培养学生利用线索进行即时加工求解和创新的能力。

例如,在情境3的两个环节中,教师分别提出问题:为何向上方也可以闯出暴风雨?格莱舍看到的“光轮”现象从现代大气科学角度来看属于日晕还是日华?两个问题均跳出了学生的学科舒适圈,但又是情境中真实存在、发生的。学生需要借助视频、材料等资料寻找蛛丝马迹并做出合理的推断。(见表2)

在直面未知过程中,通过课堂探讨、资料查阅等途径将已有资源进行“即时生成”,获取事实证明的“实证”与合理推论的“虚证”,培养学生解决劣构问题的能力与素养,浸润客观理性、严谨治学的科学家精神和综合思维、深度思维等地理核心素养。同时,这种将未知转化为已知的过程促成科学家们在探索之路持续创新,使学生在学习与模仿过程中感受到创新精神与创新意识,也符合培养具有创新潜质中学生的时代要求。

新时代中学“课程思政”是一项系统的、综合的工程,也是贯彻立德树人根本任务的重要途径。作为自然与人文交融的地理学科,科学家精神是地理学科“大思政”的重要培育目标。科学家精神亦是国家精神。在学科育人的背景下,基于真实情境中的地理问题设计,在教学中通过融入科学家科研过程展示其逻辑严密、追求实证的求真务实精神和舍生忘我、勇于献身的奉献传承精神,培育学生以科学家为榜样的共情能力,推动课程育人与学生核心素养的提升。

【参考文献】

[1]关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见[M].北京:人民出版社,2019.

[2]张鹏韬,曾早早.基于HPS融合模式的初中地理教师科学史教学理念研究[J].地理教学,2021(4):4-11.

[3]孟献华,吴裕良,李广洲.科学史教学中的伪科学史现象及其修正[J].教育科学研究,2011(7):63-66.

[4]刘在洲.科学家精神培养:引育大学生献身科学事业的重要基石[J].学校党建与思想教育,2021(12):84-87.

[5]李斌.百年复兴与科学家精神的形成[J].中国科学院院刊,2021,36(6):692-697.