戴进入京前后史事探微*

2023-05-29赵晶

赵 晶

戴进(1388—1462)字文进,号静庵,钱塘人(今杭州),明代著名画家,他是宣德、正统时期画坛的领袖人物,也是浙派绘画的主要缔造者和浙派前期的代表人物,是推动明初画坛从元末文人画风为主转向主要继承两宋院体画风的浙派为主的关键性人物。戴进以其杰出的画艺享誉明代画坛,明人对其评价甚高,韩昂称赞戴进“真画流第一人也”1[明]韩昂,《图绘宝鉴续编》,《中国书画全书》,上海书画出版社,2000年,第3 册,第836 页。。陆深认为:“本朝画手当以钱塘戴文进为第一。”2[明]陆深,《俨山外集》卷五,《原国立北平图书馆甲库善本丛书》,国家图书馆出版社,2014年,第533 册,第331 页。李诩誉其为“皇明画家第一人”。3[明]李诩,《两浙名贤录》卷四十九,《续修四库全书》,上海古籍出版社,2002年,第543 册,第661 页。明代书法大家祝允明也十分欣赏戴进,认为:“有明画家推钱塘戴生,笔墨淋漓,以雄老特名。”4[明]祝允明,《祝允明集·祝氏集略》卷二十六《戴文进画菊赞》,薛维源点校,上海古籍出版社,2016年,第446 页。明代文坛领袖及史学大家王世贞赞赏戴进是“行家兼利者”5[明]王世贞,《艺苑卮言》卷十二,《续修四库全书》,第1695 册,第578 页。,“是我明最高手”6[明]王世贞,《弇州四部稿》卷一三八,《影印文渊阁四库全书》,第1281 册,第271 页。。晚明以后,浙派绘画遭到吴中地区部分批评家的贬低和攻击,但戴进本人仍能得到多数评论家的肯定,提出“南北宗论”的董其昌依旧承认戴进的“大家”地位。7董其昌题戴进《仿燕文贵山水轴》(上海博物馆藏)云:“国朝画史以戴文进为大家。”

戴进能在明代得享大名,除了他在绘画艺术上兼收并蓄,取得了很高的成就外,更与其宣德、正统时期十余年的宫廷画家生涯密不可分,某种程度而言,后者在对推动浙派绘画崛起中所起到的作用不亚于前者。在京期间,戴进得与朝中士大夫广泛交游,其画艺和人品得到他们的交口称赞与衷心喜爱,并为之创作了大量的诗文,使其从入京前的地方名家一跃成为具有全国性影响的大家。

虽然时间已经过去了近六百年,不少文人为戴进所作诗文未能保存至今,而戴进本人不擅长诗文,无片字只语提及他与士大夫的交往,即便如此,我们仍能从留存至今的有限记载中列出一长串戴进在京期间所交往过的著名人物,包括:黄淮(少保、武英殿大学生)、杨士奇(少师、华盖殿大学士、兵部尚书)、杨荣(少傅、谨身殿大学士、工部尚书)、杨溥(太子少保、礼部尚书、武英殿大学士)、王英(少詹事、礼部侍郎)、王直(翰林院侍读学士、少詹事、礼部侍郎,迁吏部尚书)、蒋骥(翰林院侍讲学士、礼部右侍郎)、严恭(监察御史)、魏骥(吏部员外郎,升吏部左侍郎)、黄养正(礼部郎中,后升太常少卿)、夏昶(吏部考功主事,后升太常寺卿)、马愉(宣德二年状元,翰林院侍讲学士,正统五年入阁,进礼部侍郎)、张益(翰林修撰,后升翰林院侍讲学士,正统十四年入阁)、孙隆(兵部主事)、倪谦(翰林编修,升翰林院侍讲学士)、章珪(监察御史)、程南云(翰林院侍书兼太常寺少卿,升太常寺卿)、吴余庆(右春坊右中允,升通政司右参议、右通政)、卫靖(中书舍人,升礼部主事)、王翱(监察御史,升右佥都御史、右都御史)、刘溥(景泰十才子之首,以文学征,太医院吏目)、杨导(尚宝司丞)、贺荣(名医世家,太医院御医)……。

可以肯定戴进真实交游广度应当要远远超出上述范围,即便如此,这仍然是一个相当惊人的名单,其中包含了“三杨”在内的众多宣德、正统时期的名臣。正是众多名公巨卿的推崇,使戴进在明初画坛取得了崇高的声望,其画风靡一时,推动了浙派绘画在士大夫群体中的流行。

一般认为,元代中后期,新兴的文人画兴起并占据了画坛的主流地位。但在元代,文人画既不流行于宫廷,也不流行于占人口绝大多数的下层社会,而仅流行于文人士大夫群体中,确切地说是流行于江南地区的文人士大夫群体中。可见,获得文人士大夫群体的认可是判断文人画已占据元末画坛主导地位的最主要依据。浙派绘画主要由来自民间的职业画家群体所创作,如果说浙派在明初的兴起在很大程度上与明初帝王及功臣贵族集团相对平民化的审美趣味有关,得到他们的欣赏及推崇,8石守谦,《风格与世变:中国绘画十论》,北京大学出版社,2008年,第183—184 页。尤其是与永乐皇帝的奖掖扶持以及他对画院建设的努力密不可分,9赵晶,《明代画院研究(修订本)》,浙江大学出版社,2020年,第38—40 页。但永乐时浙派的影响还主要局限于宫廷及下层平民中,还谈不上真正取得了画坛的主导地位。随着戴进在画坛的崛起并获得文人士大夫群体(特别是中上层士大夫群体)的广泛推崇,大大提升了浙派的影响力,也使浙派绘画真正取代了元末以来流行的文人画风,成为明代前期画坛的主导力量。所以,戴进入京实是中国绘画史上具有标志性意义的一个事件,改变了中国绘画原本的发展轨迹,因此厘清戴进入京前后的相关事迹也具有特殊的意义。

作为具有全国性影响的大家,戴进去世以后,社会上流传着不少关于他的故事和传说,其中真伪杂糅,不少出于附会,与其本人的真实情况相差甚远,这对我们今天了解戴进的真实状况产生了误导。此前,铃木敬、陈芳妹、单国强等众多学者已做了积极的探索,取得了许多重要成果。10[日]铃木敬,《明代绘画史研究·浙派》,木耳社,1968年,第15—23 页;陈芳妹,《戴进研究》,台北故宫博物院,1981年,第7—53 页。陈芳妹、单国强均将戴进的一生大致分为三个阶段,即早年在家乡、中年在北京以及晚年返回杭州。11陈芳妹,《戴进研究》,第7 页;单国强,《戴进生平事迹考》,载《故宫博物院院刊》1992年第1 期,第44—52 页、第98—99 页。并对其部分存世作品的创作时间作了学术上的梳理。12陈芳妹,《戴进研究》,第49 页;单国强,《戴进作品时序考》,载《故宫博物院院刊》1993年第4 期,第11—36 页、第99—100 页。虽然也有个别值得商榷之处,但大体上为戴进一生的主要经历建立了相对可靠的框架。目前学术界已大体弄清楚了其入京的具体时间点,但围绕其入京前后尚有许多扑朔迷离的记载和传说,颇有矛盾之处,本文就戴进入京前后发生的一系列事件,结合一些新发现的材料,就其入京的真实原因,在画院境遇一般的原因等,提出一些新的观点,希望有助于揭示此前笼罩在戴进生平事迹上的一些谜团。

一 入京前的戴进:生活安逸的地方名家

从永乐中后期到宣德三年被征入宫廷,也即戴进三十岁到四十岁这段时间,除了可能随其父或独自去南京短期服役,戴进的多数时间应是在家乡杭州度过的。戴进到北京后,官至吏部尚书的王直曾为其画像作赞,称其“始消摇于乡园,终遨游于帝京”13[明]王直,《抑庵文集·后集》卷三十七《戴文进像赞》,《景印文渊阁四库全书》,第1242 册,第400 页。,正是戴进从青年到壮年经历的写照。

戴进去南京主要是为皇家寺院绘制壁画。据明代文献记载,戴进在南京两处皇家寺院绘有壁画,分别是大报恩寺和鸡鸣寺。14[明]徐沁,《明画录》卷一,《画史丛书》本,上海人民美术出版社,1963年,第3 页;[明]程敏政,《程文恭公遗稿》卷二十四,《四库全书存目丛书》,齐鲁书社,1997年,集部第90 册,第325 页。大报恩寺工程始于永乐十年(1412),到宣德初年已基本完工,15张惠衣,《金陵大报恩寺塔志》,商务印书馆,1937年,第126 页。鸡鸣寺始建于西晋,洪武十八年(1385)由朱元璋下旨重建。16《明太祖实录》卷一七六,洪武十八年十二月丁巳,载《明实录》,台北“中研院”历史语言研究所校印本,1962年,第2674 页。戴进参与壁画绘制均当在永乐时期。17戴进晚年回乡后不会再去南京绘制巨幅壁画,一是其回乡时其年龄已在六十岁上下,即使作为匠户,也无须再承担服役责任;二是晚年身体条件下降,体力上也很难支持巨幅壁画的创作;三是晚年的戴进名满天下,也不会为生计赶去南京绘制壁画。

这一时期戴进已开始招收弟子。相关文献中提到他的弟子有夏芷、夏葵、方钺、仲昂等人。夏芷字庭芳,夏葵字庭晖,二人系兄弟,均为杭州人。夏芷早逝,其活动下限不会晚于宣德末。夏芷存世作品中,最早且时间明确的是辽宁省博物馆藏《归去来辞图》中的第七幅《或棹孤舟》(图1)。全套作品一共九幅,为夏芷与李在、马轼三位青年画家合作,从李在落款中的“甲辰”可知此套作品作于永乐二十二年(1424)。作此图时夏芷已到北京,由此推知他跟随戴进学画不会晚于永乐中后期。戴进的另一位弟子方钺有“戴门颜子”之称,也早卒,18万历《杭州府志》卷九十一,中国数字方志库收录明万历刻本,叶三十六。未有画作存世,他跟随戴进应该也比较早。19陈芳妹认为戴进弟子主要是五十岁以后晚年归杭后所收,恐稍嫌晚。参见陈芳妹,《戴进研究》,台北故宫博物院,1981年,第49 页。

图1 [明] 夏芷,《或棹孤舟图》,纸本水墨,纵28 厘米,横79 厘米,辽宁省博物馆

入京前戴进已年届四十,此时的戴进大体是一个什么状况呢?首先,总体上看,他已是杭州当地十分知名的画家。此前戴进有过为多座皇家寺院绘制壁画的经历,说明其画艺得到了官方的认可。永乐间他在南京时也结识了一些士大夫,并受邀作画,表明他已享有一定声名。他也与地方上的一些达官显宦有来往,并与一些杭州籍的官员保持着紧密联系。比如浙江的最高行政长官左布政使黄泽、镇守太监,以及杭州籍的翰林院官员蒋良夫等。他还招收了一些弟子,其中的优秀者也已出师,并到北京闯荡。这些都显示了戴进作为地方知名画家的身份和地位。

其次,在经济上虽然算不上富有,但至少维持了小康以上的生活水平。戴进被征入京后,以家乡居所中的书房“竹雪书房”来命名北京的居所,众多文人学士为竹雪书房撰写了诗文。从黄淮、杨荣等人的描述中可知,戴进杭州家中的书房经过精心的布置,环境雅致,其间“植竹甚茂”,“冬雪弥布柯叶”,“竹雪书房”的名称即来源于此。雅致的书房不仅符合其名画家的身份,也侧面展现了其经济状况,其生活应颇为闲适。除了城中的住所外,戴进在西湖北岸的宝石山南麓还营构有别业,20[明]田汝成辑撰,《西湖志全集》卷二,[清]姚靖增删,国家图书馆藏清康熙三鉴堂刻本。关于戴进在杭州的住所,可参见拙文《钱塘还是仁和:也谈戴进的籍贯问题》,载《湖北美术学院学报》2021年第4 期,第38—41 页。也说明他具有一定的经济实力。竹雪书房环境清幽,林木茂密,应是位于其宝石山麓的别业中,21戴进在西湖边的别业在其入京前应已构建,景泰十才子之一的刘溥有《赠钱塘画师戴文进》一诗,谓“君家住在湖山中,茅屋萝窗带香芷。自从征来入艺苑,寻常粉墨都披靡”。参见[明]刘溥《草窗集》卷上,日本藏明刻本,转引自[日]铃木敬,《明代绘画研究·浙派》,第249 页。此诗应作于戴进入京之后,提及入京前戴进住在湖山之中,当指其位于西湖北岸宝石山南麓的别业。王直题夏昶《淇澳图》(故宫博物院藏)亦称戴进的旧居雪竹山房“临西湖”,雪竹山房应即竹雪书房。而非其城中安国坊的寓所。

种种迹象表明,入京前的戴进在杭州的生活大体安逸平静,王直称其“消摇于乡园”,应符合实情。他与地方官员及名士往来密切,享有一位知名画家应有的社会地位和经济水准。他也在之前的京城南京待过一段时间,有过为皇家寺院绘制壁画的经历,也算见识过京城的繁华和皇家的气派,并体验过为皇家服务的荣誉感。那么对戴进这样有一定社会地位,过着相对安逸生活的名画家而言,进入宫廷对他的吸引力显然不在于解决生计问题,而是其他方面。比如有机会得窥内府收藏,临摹学习古代大师的作品,并与画院中的名家切磋,得以进一步提高画艺;抑或是可以结交京城中的文人雅士、达官显贵,扩大自身的知名度;也可能是希望得到皇帝的欣赏,获得一官半职,进而摆脱平民身份。

当然,从另一方面讲,成为宫廷画家也有一定的代价,也是他不得不考虑的。比如要面对冬日北京的严寒气候,要暂时失去当下安逸平静和相对自由的生活,会受到种种羁绊和束缚,接受各种指派的任务以及考核,还需要谨小慎微地维系与管理画院的宦官、其他宫廷画家以及权势人物的关系。这些还只能说是小的代价,戴进此前在南京时多少体验过一些。从大的方面讲,入宫甚至可能有性命之忧。明初由于迭兴大狱,政治氛围紧张,江南地区的不少文人视做官为畏途,清人赵翼就指出:“明祖惩元季纵弛,一切用重典,故人多不乐仕进。”22清代史学家赵翼即指出“明祖惩元季纵弛,一切用重典,故人多不乐仕进”。参见[清]赵翼,《廿二史札记》卷三十二,《续修四库全书》,第453 册,第575 页。此风一直持续到成化以前。作为与文人群体有较多来往的画家,戴进多少能感受到这一风气。即便他并不算是文人,但有洪武时期盛著、赵原、周位等多位宫廷画家因各种原因被杀害的先例在前,有明成祖朱棣对建文帝旧臣的广泛株连、残酷迫害的事实在后,对于担任宫廷画家所面临的风险,他应该是了解的,也是不得不慎重考虑的。

所以,进入宫廷服务对戴进这样已经有了比较稳定和安逸生活的地方名家而言,虽说仍有一定吸引力的,但显然不会像普通职业画家那样十分迫切,这既有外在的客观因素,也有其自身的原因。从众人对戴进的评价来看,他的性格总体上是比较谦和淡泊的。如黄淮认为戴进“其貌温如,其言恂如”,是“有守之君子”,23[明]黄淮,《介庵集》卷十一《竹雪书房记》,《四库全书存目丛书》,集部第27 册,第88 页。王直说他“旷怀雅度”,潇洒有如宋代的隐士林和靖,24参见故宫博物院藏夏昶《淇奥图》后王直题跋:“旷怀雅度谁得知,潇洒一似孤山逋。”那么其功名欲显然不会十分强烈,这多少可以解释为何戴进在四十岁以前虽已享有一定声名,却迟迟未被征召入宫,此前他很可能就曾谢绝过各种举荐。这并非毫无根据的猜测,戴进在大报恩寺和鸡鸣寺都留下了令人印象深刻的作品,而明代宦官群体大多笃信佛教,又直接管理宫廷画家,他显然不会仅仅只受到一位宦官的赏识。种种迹象表明,戴进入京成为宫廷画家并非主动争取的结果,多少显得有些无奈。

二 入京前夕的“戴黄之会”

戴进直到宣德三年(1428)才被征入画院,25关于戴进具体入京的具体时间,据笔者所见宋后楣最先指出是在宣德三年,所依据的正是黄淮的《竹雪书房记》,参见宋后楣《元末闽浙画风与明初浙派之形成(二)》,载《故宫学术季刊》1989年秋季号,第7 卷第1 期,第127—163 页。时年四十一岁。宣德二年(1427),少保、户部尚书、武英殿大学士黄淮返回家乡温州养病,途经杭州时戴进去拜访了这位曾在永乐初年奉命组建画院,并曾推荐郭纯等画家入宫的老臣。黄淮在为戴进所作《竹雪书房记》中写道:

宣德丁未,余谢病南归,憩武林驿。邑之士者戴文进氏来谒。其貌温如,其言恂如。进退威仪,动循矩度,知其为有守之君子也。舟楫既具,惜无一语以张之。明年冬,余友翰林侍讲蒋君良夫驰书山中,谓余曰:“文进家居时值竹甚茂,冬雪弥布柯叶,玩而悦之,因表其读书之室曰‘竹雪’,今以绘事征至北京,侨居阛阓,扁仍其旧。或疑其过实,愿假一言以释之。”26同注23,集部第27 册,第88 页。

此段文字虽然不长,却留下了很多关于戴进的珍贵信息,介绍了黄淮与戴进在杭州的相见经过,尤其是明确指出戴进是宣德三年被征入北京。这次会面给黄淮留下了良好的印象,他认为戴进温文尔雅,言行得体,称得上是一位君子。这种温文尔雅、恬淡谦和的品性修养,不仅见于黄淮笔下,也屡见于其他与戴进有交往的文人笔下,这大概源于其幼年所受到的家庭教育以及相对较低的家庭出身,使其养成了谦逊的品性,另外,戴进青年时期在南京的创作与生活经历也开阔了他的眼界,培养了他与士大夫们相处的能力。

黄淮和戴进都是浙江人,但从黄淮的描述看,两人此前从未谋面,这里也存在着客观原因。永乐前期戴进年纪尚轻,并无太大声名,黄淮永乐五年(1407)已官至右春坊大学士,且早已是炙手可热的内阁成员,两人地位存在明显落差,很难有交集。永乐五年后明成祖长期居住在北京,黄淮作为内阁成员,有时亦去北京。永乐中叶以后,戴进已有一定声名,但黄淮却因受汉王朱高煦陷害被逮至北京入狱,在狱中整整十年,直到明成祖去世才被放出。

两人会面时,黄淮是官居一品的朝廷大员,戴进只是地方上有一定声望的职业画家,两人的身份、地位存在巨大落差,黄淮既然愿意相见,说明他此前应听说过这位浙江同乡,肯定也看到过戴进的作品,比如戴进为大报恩寺绘制的壁画。黄淮的同僚好友中有不少人与戴进相识,他也有机会从蒋良夫等人那里得见戴进的一些作品。

黄淮提到,会见结束后他曾想以诗文相赠,但因赶路匆忙而作罢。黄淮位尊,初次见面时通常不会考虑要准备诗文赠送对方,常理而言应是相见愉快,且收到了馈赠,才会想到以诗文回赠。以此推测,见面时戴进或有画作相赠,黄淮因无准备,仓促间难以完成,只能作罢。不过,他应当有所表示或承诺,这可能是黄淮为戴进撰写《竹雪书房记》的缘起。蒋良夫去信请黄淮为戴进作文,当是从戴进处听说了这次见面的情况,故代其向黄淮求文。

宣德二年两人这次谈话的具体内容并不清楚,但次年戴进就被征入京,故有学者认为此次会面是戴进向黄淮的一次自荐活动,希望得到后者的引荐与提携。27同注25,第129 页。这一猜测有一定合理性,不过笔者倾向于认为戴进拜访黄淮虽有借重黄淮影响的考虑,但此次会面应没有涉及请求黄淮帮助他入画院。这主要基于以下几方面的考虑:首先,从此时戴进相对安逸的生活状态来看,对成为宫廷画家并无迫切的需求,具体已见上文的分析。其次,戴进本人性格谦逊稳重,在和黄淮没有一定交往之前,当不会贸然提出引荐入宫的请求。从黄淮的记载来看,这次会见前两人从未谋面,虽有可能已听闻其名,但并无任何交情可言,这从黄淮并未提前准备诗文相赠,只在临行前匆匆和戴进相见可知。第三,黄淮此时的状态也决定了他绝不会轻易向宣宗推荐画家。黄淮此次回乡名义上是暂时“回家养疾”,28《明宣宗实录》卷三十,宣德二年八月甲子,载《明实录》台北“中研院”历史语言研究所校印本,1962年,第779 页。实际却是退休。此前他已经多次向皇帝请求致仕,好不容易才蒙宣宗变相同意,当不会再主动生事推荐画家入宫。最后,从戴进入京前所发生的一系列事件来看,他的入京带有一定的偶然性,他是由在浙江的宦官推荐入宫,与见黄淮并没有必然的关联。种种迹象表明,戴进本人对进入画院并不抱有迫切的愿望。

戴进虽非黄淮推荐入宫,但戴黄之会对戴进而言仍然具有重要的意义。戴进作为浙江籍画家,他与浙籍士人的交往并非始于黄淮,但结交黄淮对戴进而言显然具有非同一般的意义。官居一品的老臣黄淮在浙籍士人集团中拥有崇高的声望,俨然是浙江文官集团的领袖人物。此时的黄淮虽已回乡养病,但在士大夫群体仍然有着巨大的影响力和较高的威望,宣德间他多次返回京城,并担任了宣德八年会试的主考官。黄淮亲自为戴进撰文,推重其画艺和人品,这对提高戴进在京城士大夫群体中的声望,尤其是在浙籍士大夫群体中的声望有巨大的帮助。

三 画门神事件与戴进的入京

对于戴进入京后是否成为宫廷画家一事,黄淮指出是“以绘事征至北京”,已然十分明晰。单国强先生也曾对此有过专门考证,并列举了三条可证明戴进为宫廷画家的材料,一是王直在题夏昶为戴进所作《雪竹山房图》中有“只今侨寓留皇都,承恩日向金门趍(趋)”之句,据此诗可知戴进当时长住北京,每日在宫中服务。二是同时代刘溥在给戴进的诗中更明确指出:“自从征来入艺苑, 寻常粉墨都披靡。”“艺苑” 即指画院。三是戴进《松岩萧寺图》中有题款:“戴文进写于金台官舍”。“金台”指北京, “金台官舍” 是指宫廷画院,亦能证明戴进进入画院。29单国强,《戴进生平事迹考》,第46 页。另外,笔者再补充一条材料,戴进入京后,王直为其画像做赞,其中提到“始消摇于乡园,终遨游于帝京。登金门与玉除,交名公与列卿”。所谓“金门”是用汉代金马门的典故,汉武帝以各类才艺之士待诏于金马门,称“金门待诏”,故明代宫廷画家常自称“金门画史”。“玉除”即玉阶,代指宫廷,王直这里再次明确指出戴进在宫中供职。

戴进之所以是宣德三年入京,具有一定的偶然性,并非因为宣德二年和黄淮的这次见面,而是和此年发生在他身上的一起事件有关。据明人田汝成《西湖游览志》记载:

文进作画不耐拘束,其时有按察使某者往往以势凌之,文进倔强不肯就役,按察使大怒,以徽纆挛之,祼膝跪阶下,逼令画神荼、郁垒。适布政使黄某者,闽人也,雅重文进,见而大惊,为之申解乃免。文进感之,作画四幅以献黄公,其孙宗器,尝举以示予,真神品也。30[ 明] 田汝成,《西湖游览志余》卷十七,上海古籍出版社,1998年,第271 页。

此事田汝成是直接听闻自当事人布政使黄某的后人黄宗器,田汝成还从黄宗器那里亲眼见到了戴进为感谢布政使搭救所赠送的作品,另外,这一事件也能与涉及戴进的其他一些事件关联上,因此有较高的可信度。31黄宗器,字时震,闽县人,嘉靖十四年(1535)进士,曾任职位于杭州的北关户部分司。田汝成集中有《过浒墅黄公邀登宜民楼别后却寄》一诗,自注“名宗器,闽县人 嘉靖乙未进士”,可证两人相识。此诗当作于黄宗器在杭州任职时,但黄宗器是否是黄泽之孙尚存疑。据《天一阁藏明代科举录选刊·嘉靖十四年进士登科录》,黄宗器的曾祖诚,祖父宣,父继鼎,他并非黄泽之孙,不知其中是否存在过继等现象,抑或田汝成将族孙记为孙,已不得而知。无论如何,黄宗器与黄泽同县、同姓,应系同族中人,又保存有戴进赠送给布政使黄泽的四幅作品,其所述当有据。明末谢肇淛《五杂组》、清初姜绍书《无声诗史》亦记载此事,羞辱戴进官员已经换成了“方伯”(左布政使),黄泽的官职变成了“右伯”(右布政使),个别情节亦有变化,其中对黄泽的官职介绍存在明显错误,故二书的可靠程度远不及田汝成的记载。笔者推测,谢肇淛当是凭记忆摘录《西湖游览志余》的记载,《无声诗史》应是抄录了《五杂俎》的记载。

“布政使黄某”即闽县人黄泽。黄泽字敷仲,32[明]杨士奇,《东里文集》卷七《送黄敷仲之官浙江序》,中华书局,1998年,第97 页。永乐十年(1402)进士,同年任河南左参政,33《明太宗实录》卷一三五,永乐十年十二月癸丑,载《明实录》,台北“中研院”历史语言研究所校印本,1962年,第1645 页。后调任湖广左参政,34同注28,卷十,洪熙元年十月辛巳,第272 页。宣德三年闰四月被任命为浙江左布政使,35同注28,卷四十二,宣德三年闰四月壬寅,第1036 页。正统五年(1440)十二月在浙江左布政使任上被逮下狱,36《明英宗实录》卷七十四,正统五年十二月壬午,载《明实录》,台北“中研院”历史语言研究所校印本,1962年,第1437 页。正统六年(1441)被黜为民。37《明史》卷一六四,中华书局,1974年,第4442 页。黄泽到任浙江在宣德三年,38康熙《杭州府志》卷十八,中国数字方志库收录清康熙刻本,叶二十三。而戴进也是宣德三年被征入京,之后直到正统五年黄泽罢官,此期间戴进一直在北京,因此这起事件只能发生在宣德三年。

黄泽是此年闰四月在湖广左参政任上被任命为浙江左布政使,任命后他先到北京面见明宣宗,之后才去浙江上任,离京前内阁首辅杨士奇、次辅杨荣均为其作序送别,39[明]杨士奇,《东里文集》卷七《送黄敷仲之官浙江序》,第97—98 页。等他到杭州当在此年七月以后了。所以,我们还能进一步判断此事发生的时间应是在宣德三年的下半年。按察使让戴进画门神神荼、郁垒,当与节令相关,画门神一般是在秋冬季节。如在冬季,通常是为新年元旦时更换张贴的门神而画。宣德年三年的冬季戴进已经到了北京,考虑到杭州到北京的路途时间至少在一个月以上,所以此事应不是发生在冬季十一、二月间,较可能是七月到十月,至迟到十一月初,也即夏末秋初到秋末冬初这段时间。在秋季画门神也有可能是提前准备来年更换张贴的门神,另外也可能与秋季举行的门神祭祀有关。40中国古代有所谓“五祀”之说,即春祭户,夏祭灶,年中祭中霤(宅神或土神),秋祭门,冬祭行(道路之神)。参见《礼记·月令》。孔颖达疏:“祭五祀者,春祭户,夏祭灶,季夏祭中霤,秋祭门,冬祭行也。”

戴进宣德三年秋季前后得罪了浙江按察使,当年冬季即已抵达北京入画院,绝非巧合,而是存在某种因果联系。明代前期,按察使是一省中仅次于布政使的重要文职官员,正三品,负有监察之职。戴进得罪的“按察使某”应是指闽县人林硕。林硕字懋弘,永乐十年进士,41[明]焦竑,《国朝献征录》卷九十九《广东左布政使林公传》,《续修四库全书》,第530 册,第588 页。宣德元年(1426)十二月任职浙江按察使,42同注28,卷二十三,宣德元年十二月癸酉,第614 页。宣德二年八月前曾一度被逮下狱,43同注28,卷三十,宣德二年八月己巳,第782 页。当年九月官复原职。44同注28,卷三十一,宣德二年九月己亥,第805 页。正统三年(1438)十二月由浙江按察使升为广东左布政使,同月去世。45同注28,卷四十九,正统三年十二月丁巳、甲子,第941—942 页、第945 页。明代前期,左布政使是一省的最高行政长官,从二品,黄泽不仅官职更高,和林硕还有同乡之谊,又系同年,关系非比一般,故黄泽的劝解使戴进在困境中得到了解救。

戴进入京恰好就发生在得罪了如此重要的地方官之后,其入京恐也有无奈之处。在入京过程中,搭救了戴进的黄泽有可能也起过一定作用,如介绍在京的同年、同乡或好友给戴进认识等,且明代也有地方官推荐本地优秀画家入宫的惯例,如明代著名的花鸟画家林良即由广东布政使陈金推荐入京,46嘉靖《广东通志》卷七十,《广东历代方志集成》,岭南美术出版社,2006年,省部第4 册,第1881 页。不过戴进并非黄泽推荐入宫。据郎瑛所撰《戴进传》,把戴进推荐给明宣宗的是“镇守福太监”。47[明]郎瑛,《七修类稿》续稿卷六,上海书店,2001年,第605 页。这当有所本,可能来自他所看到的戴进墓志。宫廷画家直接服务于皇帝,是由宫中的宦官机构御用监管理,故由宦官推荐入宫极为常见。明代在地方上派驻镇守太监始于永乐时期,起先是在边疆重地,往往因事而设,事毕即回,宣德时开始在各省普遍设置镇守宦官。48方志远,《明代的镇守中官制度》,载《文史》1995年第40 辑,第131—145 页。宣德三年前后,有一位大太监裴可力正“督事浙江”,49同注44。裴可力在《明宣宗实录》宣德六年十月乙酉、弘治《八闽通志》卷六十三、王世贞《中官考》等中又作“裴可烈”,另外《名山藏》卷十、《国榷》卷二十等又做“裴可立”,均指同一人。正是此时在浙江最有权势的宦官,故明代的一些史料往往径直称裴可力为“镇守浙江太监”。50[明] 何乔远,《名山藏》卷十《典谟记·宣宗章皇帝》,《续修四库全书》,第425 册,第583 页。另见[明]张岱,《石匮书》卷五《宣宗本纪》,故宫出版社,2017年,第113 页。

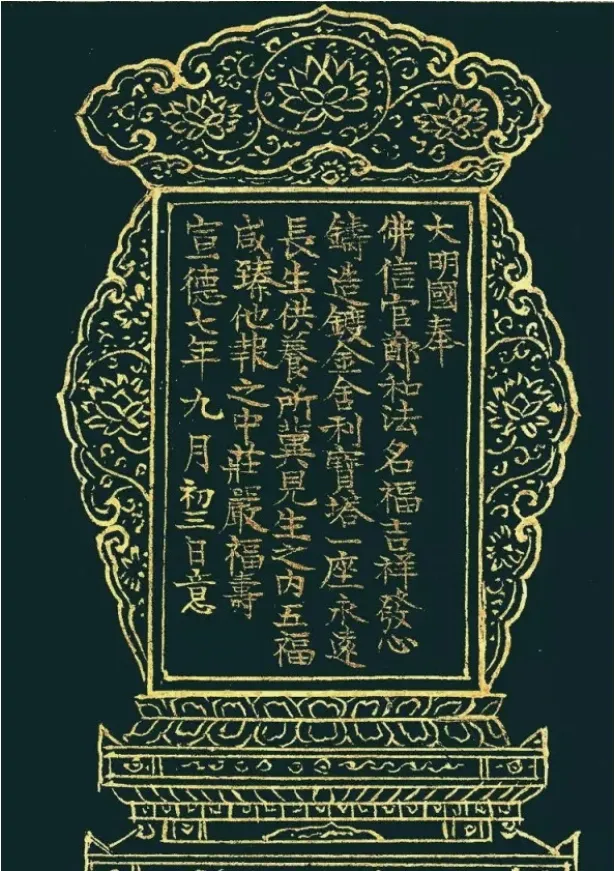

裴可力应当就是郎瑛提到的“镇守福太监”,“福”字非其俗家姓氏,而是与裴氏的法名有关。佛教在明代太监群体中极为流行,不仅取法名,更喜对外称法名。法名用“福”字在与裴氏同时期的宦官中十分常见,如明代著名宦官郑和法名“福吉祥”(图2),正统初年修建法海寺的御用监太监李童法名“福善”(图3),此二人均可称“福太监”。郑和此时正担任南京守备太监,并主管大报恩寺的收尾工作,他是镇守南京的“福太监”,无疑也见过戴进的作品。李童是画院的管理者,他与入宫后的戴进有直接交往。

图2 [明]宣德七年(1432),郑和(福吉祥),舍圆瀞金粉楷书《妙法莲华经》卷,平湖市博物馆

图3 北京法海寺碑,碑阴御用监太监李童(福善)题名

就在戴进入京的前一年,太监裴可力与按察使林硕之间爆发了冲突,《明宣宗实录》卷三一载:

先是,中官裴可力督事浙江,有汤千户者以贿结之,裴惟汤之言是信,汤因势渔猎百姓,驱迫郡县,无不承顺。硕时初至,振举宪纪,旌别善恶,汤惧不容,谗于裴,裴亦惧,遂诬奏硕讥诽及沮格诏旨。上遣人追硕,既至,亲问之曰:“尔勿怖,但尽实对。”硕叩头言:“臣本庸下,往年为御史,尝巡按浙江,小人多不便。臣今升按察使,至浙江未久,中官在彼者相见皆欢然,无片语相乖迕,盖其左右小人旧不便臣者设谋造诈,欲去臣以自便耳。臣前为七品官,陛下即位之初即超升三品,位重禄厚,臣旦夕孜孜,惟恐不能报圣恩,况敢有不忠之言?天地鬼神鉴临在上,臣实无诽谤语。”上曰:“朕固未信,是以面问汝,今既明白,汝即驰驿复任,但遇民瘼事,悉奏来,朕推诚心以待臣下,汝无他虑。汝遇民瘼不言即是失职罪,不可逃矣。”遂降敕切责裴。上顾侍臣曰:小人造言,谗害君子,归必罪之不贷也。51同注28,卷三十一,宣德二年九月己亥,第805—806 页。

林硕宣德元年十二月被任命为浙江按察使,到任浙江应在宣德二年的上半年,到任不久,太监裴可力听了汤姓千户的谗言,向宣宗报告林硕“讥诽及沮格诏旨”,这直接导致林硕被宣宗下旨逮至北京。宣宗亲自审问后认为情况不实,将林硕官复原职,同时降旨切责裴可力。林硕宣德二年九月在北京遇赦官复原职,等他回到杭州大概要到此年十一月之后了,转年便发生了羞辱戴进一事,这起事件并不简单,恐不单因作画引起。

林硕是官居三品的地方大员,戴进虽有一定知名度,但仅是一介平民,并以温雅谦和知名,绝非亢直孤傲之人。以戴进的性格,显然不会主动惹怒林硕,所谓“倔强不肯就役”恐非事实。从林硕对戴进“往往以势凌之”看,此次事件前二人已经有过数次摩擦,画门神事件只不过是矛盾的总爆发而已。林硕显然对戴进缺乏足够的尊重,这一方面是源于两人身份的落差,在林硕眼中戴进不过是普通“匠人”,另外联想到林硕与太监裴可力之间矛盾,不得不猜测这很可能也与戴进得到裴可力的器重有关。林硕被逮与裴可力有直接的关系,但面对宣宗的提问,他只敢怪罪于裴氏身边的“左右小人”,显然与裴可力关系较近的戴进在他眼中应该也属于这一类的人物。

如前所述,黄泽大约宣德三年七八月间到杭州上任,之后约在八月到十一月初之间发生了戴进画门神受辱事件,十月或十一月戴进即启程赴京,途中赶路一个多月,约在当年十一月或十二月到北京进入画院。由此可见,从戴进受辱到启程赴京,中间并没有耽搁多久,应不超过两个月,这期间主要就是为黄泽画了四幅作品以报搭救之恩。其行动如此迅速,一方面固然是因为得罪了按察使林硕,有暂时离杭避祸的考虑。另一方面,这一事件显然在心理上给戴进造成了巨大伤害。戴进虽然只是平民,但他已是杭州当地的名人,受到普遍的尊重,与其来往的亦多达官显贵。乍受此重大的羞辱,大概使他觉得很难再面对现有的环境,需要暂时逃避,这也是人之常情。另外,从他个人角度来讲,他不会不想到,如果他有官员的身份,必定不会受到如此羞辱,否则即使将来返回杭州,林硕也可能再次传唤他去画门神。如果说前两个原因使其有暂时离开杭州的想法,那么后者则对其入宫有很大的推动作用。进入画院努力获得一官半职,从而摆脱平民身份对此时的戴进已颇有吸引力了。从这个角度来说,宣德三年的画门神受辱事件在推动戴进进入画院一事上起到了决定性的影响。

裴可力推荐戴进入宫,对戴进而言可以借此机会暂时离开杭州以避祸,缓解心灵的创伤,进而有机会摆脱平民身份。对裴氏而言,因为在林硕事件中遭到了宣宗的斥责,也希望通过推荐优秀画家给酷爱绘画艺术的明宣宗,以达到挽回影响和固宠的目的。至于裴可力为何欣赏戴进,虽然没有直接的材料,但推测应与戴进擅长道释人物,而裴氏又笃信佛教有关,裴可力早年在南京就应当见过戴进为大报恩寺和鸡鸣寺绘制的壁画。

四 戴进在画院地位不高的原因

宣德三年冬,四十一岁的戴进来到北京,成为宫廷画家。作为已小有名气的画家,戴进对凭借画艺在画院站稳脚跟应当是自信的,但此时入宫对戴进而言多少有些显得姗姗来迟了。在北京的十余年间,戴进虽然获得了巨大的声望,但其影响主要在宫廷之外,他在画院内其地位却始终不高,并未获得官职,显然他未得到宣宗以及少年英宗的特殊青睐,此时如果是较欣赏宋人院体及青绿山水的明成祖或明仁宗在位,戴进或更有机会得到君主的赏识。

作为享誉画坛一代大家,戴进在画院中地位不高,不能不说有些遗憾。当他去世后,有关他在画院的经历出现了各种传说,如说他一入画院便遭到宣宗黜落,又受到画院众人的排挤,下场凄惨,乃至说他在京期间生活穷困潦倒,甚至“每向诸画士乞米充口”。52[明]李开先,《中麓画品》后序,《续修四库全书》,第1065 册,第74 页。到嘉靖以后,各种明清笔记、画史乃至地方志中出现了一个被频繁提及的仁智殿呈画的故事,说因其画了穿红袍的渔夫而被谢环进谗言,受到宣宗黜落。如陆深《春风堂随笔》谓:

本朝画手当以钱唐戴文进为第一,宣庙喜绘事,御制天纵,一时待诏有谢廷循、倪端、石锐、李在皆有名,文进入京,众工妒之。一日在仁智殿呈画,文进以得意之笔上进第一幅是《秋江独钓图》,画一红袍人垂钩于水次。画家惟红色最难者,文进独得古法入妙。宣庙阅之,廷循从旁奏曰:“此画甚好,但恨鄙野尔。”宣庙扣之,乃曰:“大红是朝廷品官服色,却穿此去钓鱼,甚失大体。”宣庙颔之,遂挥去其余幅不视,故文进在京师颇窘迫。53[明] 陆深,《俨山外集》卷五《春风堂随笔》,《原国立北平图书馆甲库善本丛书》,第533 册,第331 页。

这个故事流传甚广,版本众多,郎瑛在给戴进作传时大概也看到不少,并将其中一个版本的情节吸收入《戴进传》中:

戴尚未引见也,宣庙召画院天台谢廷循评其画。初展春、夏,谢曰:“非臣可及。”至秋景,谢遂忌心起而不言,上顾,对曰:“屈原遇昏主而投江,今画原对渔父似有不逊之意。”上未应,复展冬景,谢又曰:“七贤过关,乱世事也。”上勃然曰:“福可斩。”是夕戴与其徒夏芷饮于庆寿寺僧房,夏遂醉其僧,窃其度牒,削师之发,夤夜以逃归,隐于杭之诸寺,为作道佛诸象。故今花藏潮鸣,尚多手迹。54同注47,第605 页。

这一类戴进作画得罪了明宣宗的故事大多晚出,并不可靠。对于戴进在京期间是否饥寒交迫,身无立锥之地,单国强已有所辨析。他指出,戴进在京虽未遇“宠幸”,但也不曾“大窘”。他与当朝大臣、士子名流多有交往,画名甚显,生活也较清静闲适。55单国强,《戴进生平事迹考》,第47 页。戴进在京期间虽然交游广泛,生活丰富多彩,但从他始终未有官职来看,他未得到君王的特别宠赉也是事实,其在画院受到一些人的妒忌排挤也确有其事,因为在贺荣为戴进所撰墓志中提到他“为艺所忌”。56同注54,第606 页。当然这在很大程度上也与其并未得到宣宗的宠赉有关,大概因为谢环最受宣宗青睐,故后来的传说故事就将妒忌戴进的画家附会为谢环。

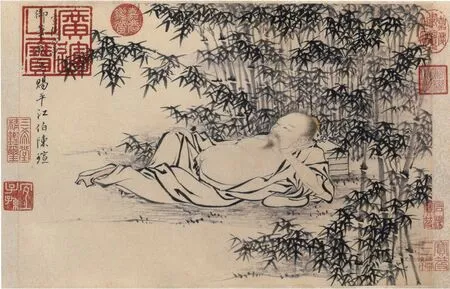

戴进在画院地位不高的一个重要原因是明宣宗是具有较多文人气质的皇帝。更亲近文人出身的画家。与明成祖和明仁宗不同,明宣宗较欣赏的宫廷画家如谢环、孙龙、郑时敏等,都是受过良好教育,具有文人气质的画家。谢环出身于永嘉世家,能诗善文,孙龙是忠愍侯之后,无疑也是自幼受到良好教育,郑时敏为监察御史郑克敬之子,亦能诗。从有作品存世的前两者看,也颇具文人气息。谢环虽然也能创作院体风格的作品,但他师从元末文人画家陈叔起,在绘画上主要宗法“荆关、二米”。孙龙则以带有文人气息的没骨花鸟闻名,宣宗本人的花鸟画就受到孙龙的影响。宣宗人物画如《武侯高卧图》等(图4),也带有文人画的气息。相较而言,画院中非文人出身的职业画家则很少有受到宣宗特殊优宠的。以青绿山水闻名的郭纯是明成祖最喜欢的画家,但在宣德朝官职始终未再升迁,传闻他作画稍慢,宣宗便以死相威胁。57[明]张弼,《张东海先生集·诗集》卷二《郭文通画》,《四库全书存目丛书》,集部39 册,第398 页。擅长院体花鸟的边景昭则以举荐失人为由遭到宣宗削职为民的处分,被宣宗痛斥为“不才小人”。58同注28,卷二十三,宣德元年十二月辛巳、癸未,第805—806 页。擅长人物、鞍马的商喜和韩秀实均一度遭到削职罚役的处分。59同注28,卷六十六,宣德五年五月丙午,第1553 页。职业画家出身的戴进,并不擅长诗文,不受宣宗的特殊看重也在情理之中。之后的英宗登基时尚在幼年,戴进也缺乏与之接近的机会。

图4 [明] 朱瞻基(宣宗),《武侯高卧图》,纸本墨笔, 纵27.7 厘米,横40.5 厘米,故宫博物院

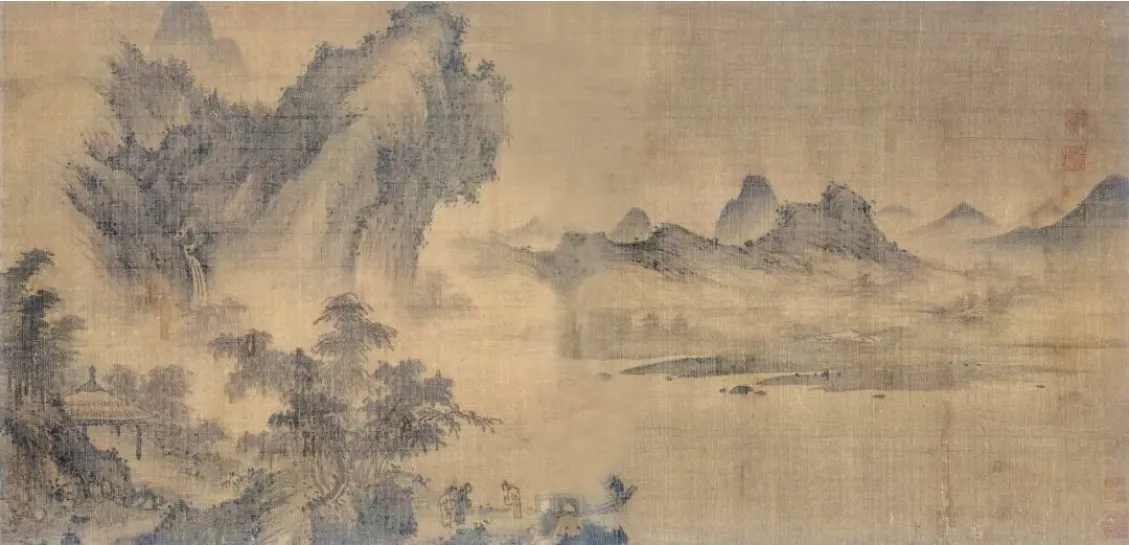

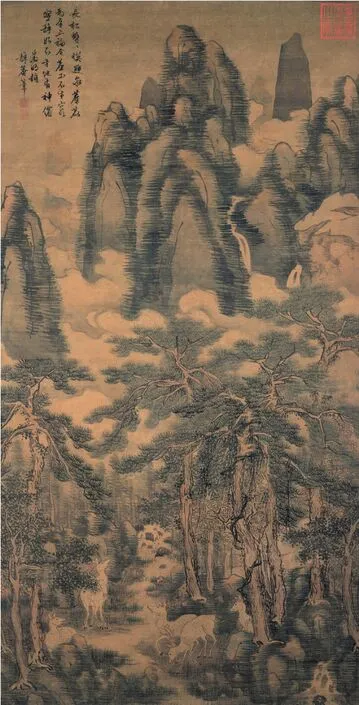

从明宣宗喜好的画家以及其自身的创作来看,与其父、祖推崇宋人院体以及青绿山水不同,他更偏好带有文人画风格的作品,戴进对此也有所回应。作为一流画家,戴进对宋元大家都有广泛的师法和学习,李开先《中麓画品》说戴进“原出于马远、夏圭、李唐、董源、范宽、米芾、关仝、赵伯驹、刘松年、盛懋、赵孟頫、黄公望、高克恭”,60[明]李开先,《中麓画品》,《续修四库全书》,第1065 册,第72 页。其存世作品如《仿燕文贵山水》(图5)学米芾、高克恭的水墨云山,呈现一派迷蒙空灵之象。《归舟图》(图6)、《松岩萧寺图》(大阪市立美术馆藏)、《长松五鹿图》(图7)则较多地吸收元末文人画的一些笔墨特点,浓密的苔点、淋漓氤氲的墨气,极简的横笔皴法颇具文人画意境,从中可见其对黄公望、盛懋等元末大家笔墨风格的借鉴与化用。可见,戴进在创作上也是能行能利,行而兼利的,其对元人的学习和借鉴也是其作为绘画大师广泛师法前代名家的应有之意,另外不得不说也有他作为宫廷画家一定程度上迎合宣宗喜好的原因。

图5 [明] 戴进,《仿燕文贵山水》,纸本水墨,纵91.8 厘米,横45.9 厘米,上海博物馆

图6 [明] 戴进,《归舟图》,绢本水墨,纵36.5 厘米,横76.5 厘米,苏州博物馆

图7 [明] 戴进,《长松五鹿图》,绢本设色,纵142.5 厘米,横72.4 厘米,台北故宫博物院

戴进在画院地位不高的另一重要原因则与推荐其入宫的大太监裴可力失势有关。郎瑛提到宣宗认为福太监“可斩”,并非无据。宣德六年(1431),裴可力因为在“苏松诸郡贪暴尤甚”,被明宣宗下令“械系至京”,61同注28,卷八十四,宣德六年十一月乙酉,第1952 页。随后死于锦衣卫狱中。62[明]王世贞,《弇山堂别集》卷九十一《中官考二》,中华书局,1985年,第1742 页。裴可力的彻底失势使戴进在宫中失去了最重要的靠山,并造成一系列后续的影响。因其系由罪臣举荐入京,那么宣宗对其相对冷淡的态度,他在画院内遭到其他画家的排挤,其他有权势的宦官与其保持距离以至不能关照他获得升迁都能在一定程度上得到解释。

不过,同样需要指出,戴进虽然未被授官,且受到一些排挤,但也不能就此认为其在画院中境遇十分凄惨。从明代画院的实际情况来看,由于人数众多,能够得授官职的画家只是其中很小的一部分。除非得到君主的特别赏识,一般画家如果并非来自有世袭官职的军匠家庭,或者缺乏有力太监的关照,得授官职并不容易,这在一些著名的宫廷画家身上也有所体现。比如永乐朝最受成祖喜爱的画家郭纯,自永乐二年入宫后整整十年未有官职,直到明成祖偶然看到其作品,接见他时又应对得体,方才授予其正九品的营缮所丞一职。63赵晶,《明代画家郭纯的生平与绘画》,载《国家博物馆馆刊》2018年第6 期,第86—103 页。明初花鸟大家边景昭也是永乐初即已入宫,整整二十年未有官职,直到仁宗即位后才授予其从九品的武英殿待诏。即使是明宣宗最喜爱的画家谢环,他自永乐初入宫,在永乐、洪熙两朝也是二十年未有官职,宣宗朝得宠才得授锦衣卫百户。64[明]王直,《抑庵文集·后集》卷二,《景印文渊阁四库全书》,1241 册,第354 页。

相比这些历经一二十年才获得官职的画家,还有不少知名画家在宫中服务数十年却始终未能获得一官半职。如永乐时入宫的李在和范暹,直到成化初年尚在画院,但二人始终未有官职。从上述情况看,戴进在画院十余年未被授官并非特殊情况,而是多数画家的常态。戴进自宣德三年进京后,至少到正统中期以后还在北京,65单国强已指出正统六年戴进尚在北京为监察御史章珪做《归舟图》,此图今藏苏州博物馆,见《戴进生平事迹考》,第50 页。另外,郎瑛《戴进传》称其“归则老矣”。刘溥《赠钱唐画师戴文进》中有:“当今圣人念良弼,寤寐不忘思治理。烦公肖写傅岩臣,老去益推良画史”之句,从全诗看当作于戴进年老离京前夕,“老去”亦符合郎瑛《戴进传》“归则老矣”的记载,此时戴进至少应接近六十岁。在京期间广泛交接士大夫,刘溥形容戴进在京期间“绿槐高柳长安陌,车马杂沓门如市”,说其入京之初即遭黜落,夤夜逃回杭州,以及流落京城,生活困顿诸说显然并不可信。

五 结语

戴进入京具有一定的偶然性,但却对中国绘画史的发展产生了深远的影响。他能对明初浙派的兴起起到关键性的作用,除了自身杰出的绘画成就外,也与其获得文人士大夫群体的高度赞誉和广泛推崇密不可分,这主要得益于其宣德、正统间在北京的宫廷画家生涯。画院的经历使戴进得以一窥内府及士大夫的收藏,并与画院内外的众多名家广泛交流,开阔了眼界,进一步锤炼了画艺。在广泛学习借鉴宋元大家以及当代名家的基础上,其绘画艺术臻于完全成熟,终成一代大家。另外,通过与在京文人士大夫群体的交游,大大提高了知名度,黄希穀称戴进在京期间“名重一时”,66[清]方濬颐,《梦园书画录》卷八《明黄希谷题乔松郁翠图长卷》,《中国书画全书》,第12 册,第241 页。最终成为享誉海内的绘画大师。士大夫群体的推崇使戴进的作品盛行一时,从学者众多,进一步扩大了浙派的影响,开辟了浙派绘画统治画坛的新时代。