替扎尼定联合肝豆灵治疗痰瘀互结型肝豆状核变性肌张力障碍疗效观察*

2023-03-20张恩召

张恩召,徐 磊

(1.安徽中医药大学,安徽 合肥 230038;2.安徽中医药大学第一附属医院,安徽 合肥 230031)

肝豆状核变性(wilson’s disease,WD),是一种常染色体隐性遗传的铜代谢障碍疾病[1]。该病因铜排泄障碍,大量游离的铜在体内异常沉积,导致肝脏、脑等脏器损伤[2],从而产生震颤、肌强直、肌痉挛等锥体外系症状。WD进展至肌张力显著增高,会出现构音障碍,吞咽困难,全身扭转痉挛,肢体挛缩畸形等临床症状,导致患者无法正常进食、说话和肢体活动。痰瘀互结是WD肌张力障碍发病过程的关键之一,痰瘀互结导致气血运行不畅,经络不通,肢体拘挛。目前治疗WD肌张力障碍的主要药物为中枢性肌松剂,替扎尼定(Tizanidine)为首选药物之一。该药通过选择性的增强神经抑制作用缓解肌张力障碍。肝豆灵是由安徽中医药大学第一附属医院所研制的治疗痰瘀互结型WD的中药片,有祛痰化瘀、疏肝利胆排铜之功效。本文旨在采用替扎尼定联合肝豆灵联合治疗30例WD肌张力障碍患者,并观察其临床疗效和安全性。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本项研究病例全部选取于2020年8月—2022年2月就诊于安徽中医药大学第一附属医院的WD肌张力障碍的患者30例;按随机数字表法分为对照组和治疗组。对照组15例,男7例女8例;年龄10~45岁,平均(22.75±6.92)岁;病程1个月至36个月,平均病程(30.73±5.80)月。治疗组15例中,男7例,女8例;年龄10~45岁,平均(22.71±6.60)岁;病程1个月~36个月,平均病程(31.21±6.13)月。2组患者的基线资料无统计学差异(P>0.05),具有可比性。所有纳入患者都按照要求完成治疗,无脱落病例。本项研究符合《赫尔辛基宣言》伦理要求。

1.2 纳入标准 (1)年龄15~45岁。(2)按西医诊断标准[3]诊断为WD。(3)诊断中医证候为痰瘀互结型[4]。(4)查体后确诊有肌张力障碍。(5)近1个月未使用过骨骼肌松弛剂。(6)患者或监护人同意并签署知情同意书。

1.3 排除标准 (1)具有其他严重疾病或精神异常的患者。(2)有替扎尼定或肝豆灵药物过敏病史患者。

1.4 病例剔除和脱落标准 (1)药物服用过程中出现严重不良反应者。(2)未能完成治疗的患者。

1.5 治疗方法 对照组:在基础治疗(锌剂150 mg/片)上给予替扎尼定(规格:2 mg/片,四川科瑞德制药有限公司,国药准字H20060645)起始每次1片,每日3次。以2 mg为增加量,每3 d增长1次。每日剂量上限为24 mg。待疗效稳定后可缓慢减药至适宜剂量,适宜剂量为每日6~12 mg。服药3周。治疗组:在对照组的基础上加用肝豆灵片(规格:0.3 g/片,安徽中医药大学第一附属医院院内制剂,批号:20160110)每次3~6片,每日3次。服药3周。

1.6 观察指标 在患者治疗疗程开始前后1 d,运用改良Ashworth量表、BFM量表、中医证候积分和血常规指标(血常规检查在本院检验科完成)。

1.7 疗效标准 改良Ashworth量表评定痉挛程度共5级。0级:肌张力正常。1级:被动活动末端出现较小阻力。1+级:被动活动的后半程出现小阻力。2级:在被动活动时阻力明显增加,尚可轻易完成。3级:被动活动困难。4级:肢体僵直不能屈伸。疗效指标为:痊愈:肌张力恢复正常;显效:肌张力降低2级及以上;有效:肌张力降低1级;无效:肌张力无改善或加重。总有效率=(显效例数+有效例数)/总例数 ×100%。BFM量表用于评定患者肌张力障碍的疗效,分值范围为0~120分。评分越高,患者全身肌张力障碍越趋向严重。中医证候积分用于观察患者整体的中医症状情况,积分越高症状越重。血常规指标用于观察患者不良反应,检查指标数值不在正常范围内为指标异常。

1.8 安全性指标 不良事件的记录:不良事件(无论与药物有关与否)记录详细信息,包括该事件发生的时间,地点,生命体征,实验室检查指标,治疗阶段和解决措施。跟踪不良事件的持续时间和影响。

2 结果

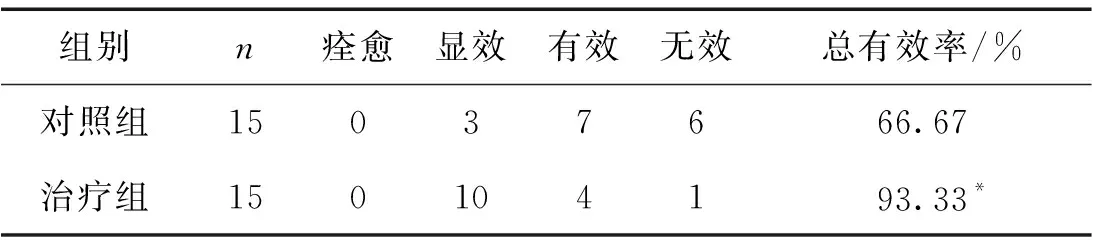

2.1 2组患者治疗后临床疗效比较 对照组总有效率73.33%,治疗组总有效率93.33%。治疗组临床疗效优于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 2组治疗后临床疗效比较

2.2 2组治疗前后BFM量表、中医证候积分比较 与治疗前比较,2组量表积分均下降明显(P<0.01);治疗后组间比较,治疗组量表积分较对照组降低更明显(P<0.01)。见表2、表3。

表2 2组BFM量表评分比较

表3 2组中医证候积分变化比较

2.3 2组不良反应比较 治疗过程中对照组和治疗组不良反应的总发生率分别为6.66%、13.30%,但2组差异无统计学意义(P>0.05)。不良反应均在对症治疗后缓解。

3 讨论

WD的主要症状之一肌张力障碍可影响患者吞咽、发音、肢体活动,并且可发展至残疾。WD致肌张力增高的具体病机目前尚未清楚,医学界比较认可的学说是铜离子广泛沉积在脑部基底节区,致使该区域的神经元广泛受累变性,对外传导出现异常或减弱[5]。其中以豆状核为主的运动神经元受损,对外传导时苍白球的不规则放电导致患者肌张力增高[6]。WD所有临床症状中以运动功能障碍最容易被发现,因此WD患者多以运动和肌张力障碍为首发症状,占50%[7]。西医学在1912年提出WD这一疾病,并在1948年发现本病与铜的关系,因此该病在中医学的传统书籍中并无记载。现代各中医家根据WD的临床表现,将其归属于中医的“颤病”、“痉病”、“积聚”、“肝风”的范畴。杨文明等[8]认为痰瘀互结是其重要病因。痰瘀阻塞气血则“积聚”、阻塞经络则“痉病”、阻塞清窍则“颤病”伴有精神异常、与铜毒胶结于肝脏则“肝风”。根据WD伴肌张力障碍的临床症状为肢体强痉、僵直拘挛、屈伸不利,情志异常,吞咽困难,语言不清等,可将其归属于“痉证”。本病为铜代谢障碍的遗传病,因此该病病因为先天禀赋不足,后天铜毒内蕴。病机为痰、瘀、湿、火、风之邪壅阻经络,气血不通。肝肾亏虚,肝阳上亢而化风[9]。病程中脑、肝胆、心肾和脾胃功能皆有失调。因此该病之治疗原则为祛痰化瘀、活血散结[10]。

作用于ɑ2受体的替扎尼定,是临床上广泛应用于治疗骨骼肌张力增高的中枢性肌肉松弛剂[11]。其机理为选择性的抑制多突触机制,减少神经元释放兴奋氨基酸从降低肌张力。替扎尼定不作用于脑部神经元,对WD并无治疗作用。该药仅是为了降低WD患者肌张力增高的对症处理,需长期服药。该药物的耐受性和疗效均良好[12],在治疗剂量下可有效缓解肌张力增高和肌肉痉挛。替扎尼定在适宜剂量不会导致肌无力,同时亦不会使患者产生心理依赖。但许多患者服用该药会出现胃酸分泌减少肠胃消化不良、低血压、高热等副作用,因此不愿长期服药或自行减少服用药量,导致疗效不佳甚至病情加重。具有依从性好、副作用小、可长期服药等优点的中药成为解决此问题的关键。由安徽中医药大学第一附属医院的脑病中心研制出中成药片肝豆灵,组方围绕祛痰化瘀、活血散结原则,主治痰瘀互结证型WD。肝豆灵由中药莪术、郁金、大黄、姜黄、丹参、黄连、鸡血藤等组成,姜黄和郁金相配为君药,以奏疏肝利胆,清热化痰之效;黄连和莪术相配为臣药,以奏清火破血行气之效;丹参和鸡血藤相配为佐药,以奏养血活血通经活络之效;大黄独奏清热解毒之效。诸药合用,则共奏祛痰化瘀、活血散结、疏肝利胆排铜之功效。现已有大量研究证实肝豆灵在治疗WD上疗效良好:(1)肝豆灵是“治根”。肝豆灵能使铜离子从患者的小便排出[13],从致病因素治疗该疾病,可以全面改善WD的病情。(2)肝豆灵能“治标”。肝豆灵够改善患者的神经功能。韩辉等[14]研究发现,肝豆灵改善患者肢体活动和降低患者肌张力障碍方面有良好且稳定的疗效,这可能与肝豆灵能促进神经细胞增生繁殖有关[15]。

改良Ashworth量表通过观察患者各个小肌肉群的肌张力水平,全面的反映患者的肌张力状况[16]。BFM量表通过运动检查和被动活动检查,精准反映患者肌张力状况[17]。二者均为临床观察患者肌张力障碍的重要量表。本临床观察运用两个量表,能更准确可靠的反映患者肌张力障碍的变化情况和临床疗效。疗效观察表显示观察组和治疗组的总有效率分别为66.67%和93.33%,治疗组优于对照组(P<0.05)。BFM量表和中医证候积分在治疗后均降低(P<0.01),并且治疗组低于对照组(P<0.01)。本研究结果显示说明替扎尼定联合肝豆灵治疗痰瘀互结型WD肌张力障碍疗效显著,且疗效优于替扎尼定单用。痰瘀互结型中医证候积分可以观察患者具体症状和病情变化。研究结果显示替扎尼定联合肝豆灵能够有效改善痰瘀互结型WD肌张力障碍患者的中医症状。不良反应事件结果说明替扎尼定联合肝豆灵的使用不会增加治疗过程中不良反应事件的发生,用药安全。替扎尼定“治标”,肝豆灵“治标”又“治本”。2种药物联合使用的治疗方案,即能增强缓解肌张力障碍的疗效,又能增加排铜保护神经的功效。可谓是“1+1>2”的治疗方案。

综上所述,本研究证实替扎尼定联合肝豆灵的治疗方案,比只运用替扎尼定治疗,具有更好缓解患者肌张力障碍和改善中医证候的临床疗效,并且安全。但本研究样本量较少,待进一步完善。