内镜黏膜下剥离术的疗效及出血危险因素分析

2023-02-13赵福军江苏省泰州市第二人民医院江苏泰州225300

赵福军(江苏省泰州市第二人民医院,江苏 泰州 225300)

内镜黏膜下剥离术是消化科比较常用的治疗消化道黏膜病变的方法之一,其优势在于对患者伤害小,不造成消化道结构的改变,治疗效果佳,术后患者恢复快[1]。但临床研究发现,出血是该术式比较常见的并发症之一,据统计,出血发生率约7%-38%[2],出血情况包括术中出血与术后出血,对手术治疗、术后患者恢复均造成影响,因此,如何减少出血成为亟待深入研究的课题。本次研究针对2017年3月-2022年3月在我院接受内镜黏膜下剥离术治疗的100例患者,观察治疗效果,总结出血相关危险因素,内容如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2017年3月-2022年3月在我院接受内镜黏膜下剥离术治疗的患者100例作为研究对象,其中男性患者50例,女性患者50例,年龄59-80岁,平均(73.29±3.56)岁,通过临床诊断,50例患者病灶位于食管处,25例患者病灶位于胃部,25例患者病灶位于结肠。根据术后病理诊断结果显示,46例患者诊断为高级别上皮内瘤变,22例患者诊断为低级别上皮内瘤变,23例患者诊断为间质瘤,9例患者诊断为早癌。

1.2 方法 所有患者在实施手术前均需开展内镜联合影像学检查,用以确定病灶的具体位置、涉及范围、形态外观等基本信息。根据实际情况设计内镜黏膜下剥离手术的方案,患者采用全身麻醉处理,指导其取左侧卧位。待麻醉生效后,使用靛胭脂对病变组织进行染色,制剂浓度为2%,以确定病灶组织的边界位置。染色处理后,使用针状刀对边缘给予电凝标记,要求标记点需超过边缘5mm以上,确保病灶切除的完整性,降低肿瘤或癌灶的残留。标记完成后使用注射针穿刺入黏膜下组织,向内部注射美兰注射液,采取多点黏膜下注射方式,每个位点需注射2ml左右。沿标记点将黏膜组织切开,并于外侧实施环形剥离处理,在剥离的过程中如发生出血的情况,需立即使用热凝处理止血,以降低术后内出血的发生率;如出血位点所在血管直径较大,则先于出血位点上游血管进行夹闭,而后再使用电凝止血操作。剥离后的病灶组织需在平板上固定,可使用大头针进行处理,确保其可以完全铺展,以10%甲醛固定处理后,立即送往检验科室确认病理状态,再根据送检结果确认是否需进一步剥离。

手术结束后首日需禁食禁饮,开展常规的出血、感染等预防治疗,经静脉通路实施肠外营养支持,并同步注射质子泵抑制剂、胃肠道黏膜保护剂等药物,以确保手术区域组织的快速恢复。术后第2天开始给予全流食肠内营养支持,并在进餐后检测各项生理指标,询问是否出现腹痛、发热、恶心呕吐等症状,观察排便、排尿的性状,定时记录血液淀粉酶、血常规等指标变化。术后7天需采取内镜检查黏膜恢复情况,如恢复状态稳定,患者可返家休养,在此期间需连续开展为期8周的药物干预,包括质子泵抑制剂、胃肠道黏膜保护剂,每隔4周返院检查1次,如溃疡面恢复完好,则无需继续用药。

1.3 观察指标 ①疗效分析。②出血危险因素单因素分析。③出血危险因素多因素分析。

1.4 统计学分析 将SPSS23.0作为结果数据统计学分析专用软件,n(%)为计数资料标准记录格式,采用χ2检验,()为计量资料标准记录格式,采用t检验,Logistic进行多因素回归分析,P<0.05表示存在统计学差异。

2 结果

2.1 疗效分析 100例患者接受内镜黏膜下剥离术治疗后,均成功切除病灶,手术成功率为100.00%,15例患者出现不同程度出血情况,占比15.00%。

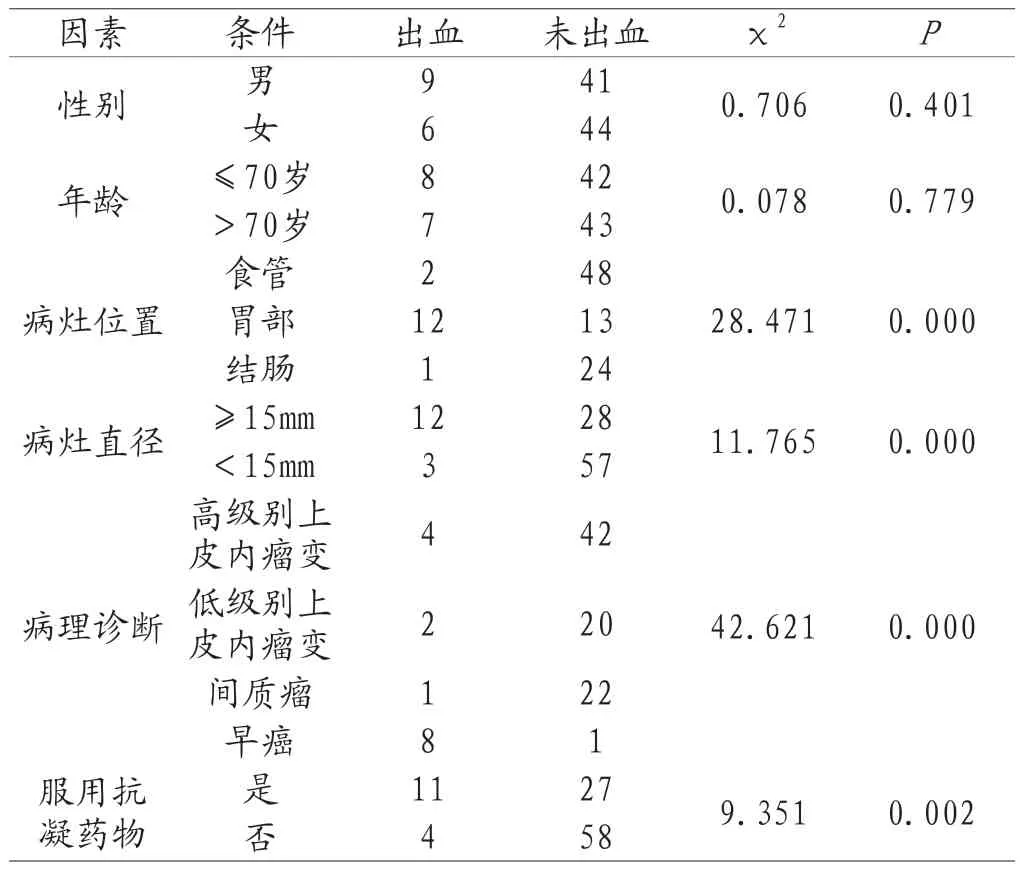

2.2 单因素分析 单因素分析出血因素结果显示,出血与未出血患者性别、年龄因素比较,无统计学差异(P>0.05),出血患者病灶位于胃部、病灶直径超过15mm、早癌及术前长时间服用抗凝药物占比率高于未出血患者(P<0.05),如表1。

表1 单因素分析

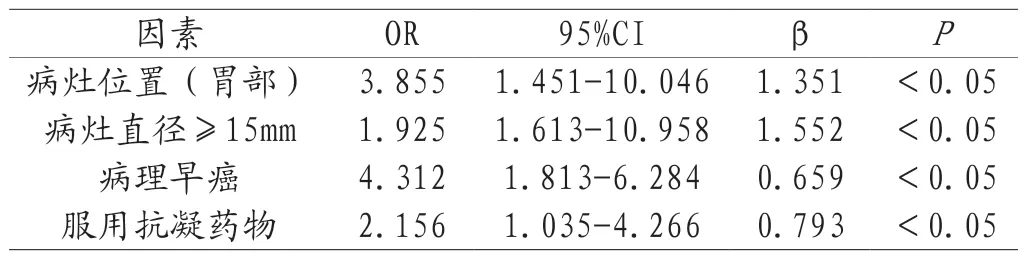

2.3 多因素分析 多因素分析结果显示,病灶位置、病灶直径、早癌、术前抗凝药物均为引起术后出血的独立危险因素,如表2。

表2 多因素分析

3 讨论

在治疗消化系统黏膜病变时,相比于传统的开腹手术方式,内镜黏膜下剥离手术方式所形成的创伤较小,适用群体广泛,根据临床大数据研究显示老年人群也可适用,且平均合并2种及以上合并症的群体同样适用,术后住院时间可控制在1周内,手术操作时间也能够控制在1h左右[3-4]。同时,该术式操作下并不会改变消化系统脏器的结构,因而术后消化功能的恢复速度较快,且能够明显缩短手术时间和术后恢复时间,从而提升患者的生活质量,对于无法耐受开腹手术的患者群体也更加适用。内镜黏膜下剥离术还可根据病灶的实际情况设计操作方案,在术前可使用靛胭脂等制剂对病灶边缘给予染色,从而准确地显示病灶的范围,再以此为基础充分剥离病灶组织,在一次性手术前提下最大程度控制复发问题[5-6]。

但需要注意的是,内镜黏膜下剥离手术也存在部分并发症,包括内出血、穿孔、一过性感染、吸入性肺炎等,其中以内出血问题最为突出,术后的发生率在12%-38%左右,即最高1/3的手术群体会合并出血病变,影响术后恢复,也容易引发局部感染、穿孔等问题。根据临床统计显示,导致术后合并出血的危险因素共包括4种,分别是病变部位、病灶直径、术前长期使用抗凝药物、早癌[7]。①病变部位。食管和胃部交汇区域的黏膜下血运组织丰富,加之该处平滑肌层厚度较低,且缺少浆膜层的保护,因而如病灶处于该区域内,则在剥离过程中很容易损伤血管组织。加之该区域管腔蠕动频率较大,操作空间相对较小,即便使用内镜也需要采取翻转操作等技巧以获得充分的视野,因而整体操作难度较高。此外,胃底大弯、贲门等交汇处同样具有上述特点,也不推荐以内镜黏膜下剥离术进行治疗[8]。②病灶直径。大数据研究显示,病灶直径超过15mm的患者术后出血概率最高,这是由于病灶直径越大,其面积越大,所涉及的血管组织也越多,在操作过程中损伤的概率也越高。③术前长期使用抗凝药物。在手术前1周内如患者仍服用抗凝药物,凝血功能则会处于减弱状态,在手术过程中产生活动性出血概率便会大幅增加,而具体停药时间临床尚未达成统一,还需进一步研究[9]。④早癌。早期癌症患者实施内镜黏膜下剥离手术发生出血的原因和局部组织结构改变有关,异常增殖的细胞会使具有保护作用的结构功能丧失,因而更容易损伤到血管[10]。

综上所述,内镜黏膜下剥离术治疗消化道疾病具有显著效果,应结合患者一般资料、疾病信息等分析出血危险因素,做好针对性预防,保障患者治疗安全。