族群称谓所见西夏与多民族语言和文化的交融

2023-01-16孔祥辉

孔祥辉

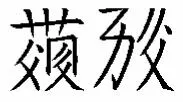

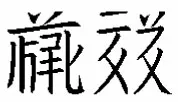

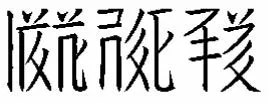

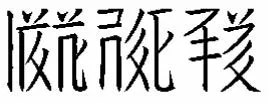

[提要]西夏文献中的族群称谓词是研究辽宋夏金时期多民族交往交流的珍贵语料。梳理文献可见,西夏在与周边各民族交往时,借用了大批外来语中的族群称谓词。随着语言接触与文化交融程度加深,党项人基于族群特性和地域认知,对“他者”产生了主体性族群概念。为适应多元文化交流的需要,党项人还以西夏语“”构建了一批原生性族群称谓词。这些称谓不仅反映了党项人与横山羌的族群边界,还折射出12世纪晚期西夏与草原部族的互动关系,为厘清西夏与多民族文化交融的演进脉络提供了重要的历史语言证据。

语言是多元文化交融的纽带,也是探讨我国古代多民族交往交流的重要议题。尤其在辽宋夏金之际,北方农耕文明与草原文明的交往互动进入到新的阶段,语言文化交融成为这一时期族际交往的显著特征。作为一种极具代表性的语言融合的产物,族群称谓不仅是各部族间界定“自我”与“他者”的标识,同时也是反映多民族文化交融的重要“窗口”。然而,传统汉文史料中对“他者”或“异族”的表述往往受到“夷夏”观念的影响。在如此语境下,黑水城出土的西夏文材料则为此议题研究提供了“边缘”的西夏视角。

一、多元文化交流与称谓借用

西夏文化是在多民族交往交流交融中形成的区域文化,汉藏文化和草原游牧文化等共同塑造了其多元杂糅的文化特性。[2](P.8)在与周边各民族交往时,党项人对“自我”的认同以及对“他者”的排斥,又都自觉或不自觉地受到外来文化的冲击。为了适应多元文化交流的需求,语言借用成为西夏与外来文化接触交流的重要途径。其中,作为西夏文化主体的汉文化不仅直接影响了党项人的族群认知,其强势的文化特性在称谓借用中也表现得尤为明显。

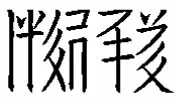

近来,笔者在梳理西夏晚期法典《亥年新法》时,也找到了两个此前未见的古族名。这些材料记述了13世纪初期,西夏与各部族的边境贸易、敕禁走私等内容。为行文方便,现将西夏文法条之汉译文摘录如下:

称谓借用是族群交往的需要,也是语言接触与文化交流的必然结果。党项人借用的族群称谓词不仅词源多元,而且借用形式丰富,充分反映了这一时期多元文化交流交融的历史图景。大量的汉语“借称”词也再次从语言层面证实,党项文化对汉文化的心理认同差异不大,这是两者产生交融的根本动因。同时,语言借用的不对称性也反映了文化交融中的强弱关系,党项人通过称谓借用的方式吸纳并接受了汉语称谓所承载的汉文化观念,这也是其主动认同中华文化的具体表现。西夏在借用外来称谓的同时,也逐渐形成了“自我”对陌生族群的认知,这种主体性族群意识的萌发对其后党项人构建以“自我”为中心的族群概念产生了重要影响。

二、原生性族群概念与称谓词的构建

三、党项人视角中的异族符号

专属族群称谓是党项人主动划分“他者”的重要标志,西夏立国后,党项人将横山羌人视为“山讹”,但对宋人来说,横山羌与西夏党项同为羌人。党项羌的两个部落在长期的历史演变中发生分化本属平常,但这种差异被单方面反映在西夏语言中,证明两个族群的文化边界已经存在。

追溯早期党项史可知,唐初松潘地区的党项部族内附,其后被唐廷再次迁徙。与此同时,史籍中也出现了“在安、盐以南,居山谷者”之南山党项的记载,这部分党项部落与其后宋代文献中的横山羌有密切关系。[22](P.3088)此后百年间,平夏部落的党项逐步发展为定难军政权,后来成为党项西夏的统治阶层。而南山党项却被历代王朝视为“蛮夷”,屡受征讨。传世汉籍中所述南山党项“化谕不悛”与平夏党项“革心向化”形成反差,也从客观上反映了唐末以来内迁党项诸部的不同演进模式。周伟洲对此指出,唐末以后平夏党项迅速汉化,高居于其他党项诸部之上。[23](P.32)平夏党项被纳入“华夏”秩序,并迅速成为中原王朝“以夷制夷”的政治势力,南山党项被边缘化的同时,其历史书写中则附着了诸多“蛮夷”的色彩。笔者认为,两者间的族群划分正是从此时开始的。

《律令》“内宫待命等头项门”:“前述择人、守护者,投奔者、汉、山讹、羌、回鹘使军等甚多,不许使守护于官家住处内宫,择人、守护者应使住于官家不住之内宫、库藏及其他处,应守护。”[25](P.429)

此条律文规定,投奔西夏的汉、山讹、羌、回鹘等“异族人”不可守护皇帝内宫,只能在远离皇帝处值守。其后《新法》中也记述,“(西夏)国境内投归者中,契丹、汉、山讹等,当令长期沿西南院居住,入南院黑妇、淘金、笨工中。”⑦上述材料表明,“山讹”不能靠近内宫且需要承担繁重劳动,而这类苦役大多由西夏境内的投奔者、奴隶及罪犯所承担。法律文献也再次证实,至迟到西夏中期,党项人已将“山讹”视为有别于己的异族,其族群及政治地位也完全等同于外族及内附者。

自唐末以来,平夏党项逐渐发展为藩镇。为塑造自身的政治正统性,党项拓跋追溯北魏拓跋氏为其族源,元昊建国后,更直言其为元魏后裔。族群源流的追溯差异使党项人主动与横山羌人进行区分,从而忽视了汉文记述中将其视为羌族的历史事实。在几乎所有的西夏文献中,西夏人都不把自己视为羌人,而是将自己与羌严格对立起来。[26](P.79)周伟洲认为,这种对立并不是民族之间的,而是统治阶级与被统治阶级的。[27](P.11)因政治需要而产生的排斥使两个部族间的族群边界愈发清晰,“山讹”也最终被演化为党项西夏人视角中的“他者”和“异族”。西夏文献中的“山讹”与宋代史料中的“横山羌”,显然是党项人主动进行“异族”划分后出现的不同语言标记。

事实上,尽管两个族群发生分化,但西夏党项与横山羌之间仍有共同的历史基础和族群情感,这也使“山讹”成为西夏与宋、金对峙的主要力量,在其历史与社会进程中发挥了重要作用。直至1225年西夏灭国前夕,御史张公辅上书献宗德旺时还提到:“国家向有绥、宥诸羌,借以立国。嗣为宋、金控据,兵势浸衰。”[28](P.1531)在依靠横山诸羌的同时,党项人主动的“异族”划分又使杂处蕃汉之间的“山讹”成为宋朝极力争夺的对象。范仲淹曾上书言“茶山、横山一带蕃汉人户,去昊贼相远,惧汉兵威逼,可以招降,或即奔窜,则是去西贼之一臂”。[29](P.3081)宋夏的冲突和对峙使党项诸羌与宋人之间的模糊地带逐渐消失,党项人的文化圈形成后,彼此之间的族群边界也被无形放大,这在加剧两个部族分化的同时,也促进了横山羌与周边各民族的融合。12世纪中期以后,横山羌或内附于夏、金,或依附于宋,并最终于13世纪初迅速融入北方各民族中。

四、党项人与草原部族的互动交融

虽然夏汉史料中并无与“黑羊”有关的部族,但笔者在同时期的突厥文献中发现,以“黑羊”称呼种落是其语言文化中的普遍现象。巧合的是,涉及12-13世纪蒙古历史的突厥语文献也都记载了一个与“黑羊”有关的部族。拉施特在《史集》中描述突厥蒙古部落“客列亦惕”的族源时提到,“据说古代有个君王,他有七个儿子,肤色全部都是黑黑的。因此之故,他们被称为客烈亦惕。”[30](P.209)在其后把阿秃儿汗编著的《突厥世系》中,作者称“客烈人”为“哈喇-巴涟”(qārā-barān),意为“黑绵羊”。这位突厥史学家沿用了拉施特的说法,即“某人的七个儿子,全部都生有一副黑面孔,人们就将‘克烈’这个名字加在他们头上。”[31](P.44)由于早期蒙古文献缺失,克烈人的族属尚不明晰。但有学者认为,“客烈亦惕”karāit可能是突厥语词根“Qara-或Kara-”与词缀“-ti”(惕)的组合,可释义为“黑羊群”。[32](P.86)在汉文典籍中,“克烈”因音译不同,产生诸如“克列夷、怯烈、怯里亦、哈喇夷、凯烈”等译名,这个在突厥语史料中因族群肤色黝黑而被称为“黑羊群”的部落,就是辽金时期活跃在蒙古高原的克烈部。

无独有偶,在现存汉文史料中,成吉思汗以前“鞑靼”诸部与西夏的记述,绝大部分是克烈人与西夏的交往史。而几乎所有的史家在叙述这段历史时,也都会提到克烈部的数位首领与西夏或者唐兀人(党项人)的复杂关系。[33](P.2)公元1175年,克烈部首领菊儿汗与其侄王罕争夺汗位,部众发生内乱,菊儿汗逃入西夏。其后,王罕又被铁木真击败,其子桑昆带领少数部众潜入西夏境内,“日剽掠以自资”[34](P.12),后被击走逃往西辽。12世纪下半叶蒙古草原纷争不断,西夏人也趁机深入草原腹地掳掠人畜财物,《新元史》曾记述托雷汗之岳父札合敢不的事迹,“王罕弟札合敢不,幼时尝为唐古特所虏”。[35](P.2206)有国外学者还指出,由于东西贸易的关系,以及能将克烈人用作蒙古草原上棋子的潜在可能,西夏常常成为被废黜的克烈部首领的避风港。[36](P.44)

金元之交,丝路沿线各民族间频繁的接触交往不仅促进了不同语族间的语言融合,也推动了西夏与草原部族的互动交融。党项人对蒙古诸部的认知加深后,需要将“克烈人”从“鞑靼”这个模糊的族群概念中区分出来,故而创造了对克烈人的专属称谓。这一时期,随着粟特—回鹘商人在草原丝路的活动,活跃在漠北及河西走廊的喀喇契丹、蒙古、回鹘人也通过贸易、战争等方式,在西夏语言和文化中保留了各自的印记。作为西夏文化的主要载体,西夏语最终发展为多民族语言的复合体,它不仅包含了汉、藏、羌的成分,还吸纳了契丹、回鹘等阿尔泰语的成分。[38](P.12)上述材料说明,在多语言接触与融合中,一个词语可能来自某个中介音源,双语交融也并非只是单纯的二元对音关系。因此,除以往学界研究中所关注的西夏与汉藏语言的交融外,西夏与回鹘等阿尔泰语的接触融合也非常值得探讨。

五、结语

语言是文化的载体,不同语言的接触与融合往往伴随着不同文化的交流与碰撞。西夏与多民族语言文化的交融是一个漫长的、渐进的历史过程,本文以西夏语族群称谓为线索,通过梳理不同时期党项人对“他者”的语言表达,生动展现了西夏与多民族语言文化交融的历史图景。

注释:

①参见E.Grinstead.Thegeneral’sgarden:A12-thcenturymilitarywork[J].TheBritishMuseumquarterly,vol.26,N.2,1962.

②参见KYCHANOV YevgenyⅠ.,Тангуты и запад(西夏与西方)[М]//In Страны и народы Востока.10, Moskva: Izdatelstvo Vostochnoi Literatury 1971.Kepping,KseniaandGONGHwang-cherng,ZhugeLiangs“TheGeneralsGarden”intheMi-niaTranslation(诸葛亮《将苑》 的弭药语译本) [M]//InKseniaKepping,LastWorksandDocuments.St.Pstersburg:Omega,2003.

③代表性成果有唐均:《西夏文记录的蒙古民族与国家诸称呼—13世纪前期蒙古汗国勃兴的一个侧面》(《西夏研究》2012年第2期);木仕华:《弭药(Mi-nyag)新考》(杜建录主编《西夏学》第九辑,2013年);王龙《西夏文献中的回鹘—丝绸之路背景下西夏与回鹘关系补证》(《宁夏社会科学》2018年第1期)。

④参见 Е.И.Кычанов, Тангутский свод законов Ⅻ в.об иноплеменниках и иноземцах,(十二世纪西夏法典中异族与外国的规定) Страны и народы Востока. Вып. 22: Средняя и Центральная Азия.География, этнография, история.М,1980.

⑤⑦分别参见韩小忙、许鹏、孔祥辉:《西夏法典译注三种》,国家社科基金重大项目“西夏文《天盛律令》整理研究”结项资料,未刊稿,第102页、137页。