济慈“三颂”的认知诗学新诠

2022-12-20孙毅邓巧玲

孙毅 邓巧玲

引 言

隐喻是语言学、文学理论、哲学和心理学等学科共同关注的一个重要领域。以莱考夫和约翰逊(Lakoff & Johnson,1980; 1999)为代表的当代隐喻理论认为,隐喻不仅是语言层面的问题,更是将一个概念域映射到另一个概念域上,是人类认识世界的一种基本认知和思维方式,可用于解释人们概念的形成、思维的过程、认知的发展、行为的依据等 (王寅,2020: 130)。因其对隐含意义的强大阐释力,隐喻理论在文学作品研究中得以广泛应用。在文学作品的分析过程中,研究者们对隐喻理论和模型进行了修订、扩充和延展,其中较具代表性的是前景化理论(foregrounding theory)、可能世界理论(possible worlds theory)、心智空间理论(mental space theory)、图式更新理论(schema refreshment theory)和寓言投射理论(parabolic projection theory)。这些学说为小说、诗歌、散文、戏剧及寓言等文本的解读提供了新视角,认知诗学应运而生。以上各研究范式不局限于“作者-文本-读者”三角中的任意一角,而是将一系列与人类认知有关的语言结构与语言使用理论应用于文学文本的研究中,兼顾文学创作与阅读的所有范畴,以期将文学研究与语言和心智研究融会贯通,为具体文本的分析和阐释提供新的切入点(陈明志,2012:19)。2021年适值济慈辞世200周年之际,本文将以其代表作“三颂”为语料,充分展示前景化理论和图式更新理论对“三颂”的解释力,以促进认知诗学向纵深发展。

文学中的隐喻

在文学领域,隐喻研究成果得以运用到文学作品的各个层面,如微观层面(词汇混成、明喻、暗喻、语法隐喻)、文本和语篇层面(寓言、象征手法、象征模式及讽刺、社会观察、道德说教的寓言特征)(Stockwell、马菊玲, 2012: 4)。文学作品中的新奇隐喻由日常生活中的基本隐喻加工发展而来,常用全新观点来描写我们的日常生活(司建国,2015: 14)。传统修辞学侧重于常规隐喻,认知文体学则专注于新奇隐喻及其解读的认知过程。文学中关于隐喻的理解、解释和评价的理论可基于吉布斯(Gibbs,1994)的隐喻加工阶段模型,分为理解(comprehension)、识别(recognition)、解释(interpretation)和欣赏(appreciation)四个处理阶段。他认为隐喻加工主要涉及两个不同的认知过程:隐喻理解和隐喻解读,是一种顿悟或反思的非强制性过程。虽然一些学者并未明确提及概念隐喻,但都一致认可隐喻在文学文本解读中的重要作用。莱考夫和特纳(Lakoff & Turner,1989)认为可以基于概念隐喻理论,通过扩展(extending)、详述(elaborating)、质疑(questioning)和创作(composing)来解释文学的创造性。同时他们指出新奇隐喻的质疑或创造可能对概念隐喻理论提出挑战,但其并不认为概念隐喻理论自身的任何原则在这些过程中存在问题。然而,其他学者发现有必要对概念隐喻理论进行修正和发展,以处理文学中隐喻解释的理论现实。

除了区分文学作品中的隐喻理解和解读之外,一些研究者还从隐喻的适用性方面做出了定性的、价值的美学判断 (Gibbs,1994: 117),而另一些研究者则关注隐喻的情感效应(Sopory, 2005)。其他学者如齐普肯斯和思旺(Kneepkens & Zwaan,1994)称之为仿制情感,迈阿尔和科伊肯(Miall & Kuiken,2002)冠之以审美感觉,将审美反应本身视为某种情感。吉布斯(Gibbs,2002: 111)将美学欣赏和情感反应区分开来,但其也认识到前者可能颇受后者的影响。塞米诺(Semino,1997)在讨论图式更新时,试图解释隐喻的情感影响。她认为,因为隐喻链接的概念往往具备可转移的情感联系,所以作者在建立隐喻链接时会掺杂个人情感成分。塞米诺(Semino,1997:157)认为,图式更新可能与价值的审美判断有关,读者作用不可低估,不能想当然地认为读者的既存图式总是狭隘、偏执或刻板的。

综观不同领域的隐喻研究可见,在对日常语言隐喻进行大量系统研究后,越来越多学者开始关注文学作品中的隐喻解读和情感效应,这是因为文学作品中的非常规隐喻映现了概念隐喻的潜能和极限,同时彰显了包括历史、文化、作者个人经历、作品主题及上下文等语境因素的影响作用(张翼,2016:147)。在众多文学体裁中,诗歌因其短小精悍,作者往往采用特殊方式表达情感,隐喻就是诗歌中最常见的一种表达方式。隐喻是诗歌的立身之本(孙毅、梁晓晶,2020:108),不同于其他文学作品中的隐喻,诗歌中的隐喻强调差异性,而非相似性。两个概念域差异性越大,张力就越大,越有利于构建主题和论点(陈明志,2012: 21)。隐喻的大量使用让抽象概念或情感具体化,帮助读者更好地理解诗人试图传递的写作意图,获取诗歌更深层的意义,但在激发读者各种情感的同时也挑战了读者的认知能力。

认知诗学是融认知语言学和文学文本研究于一身的新兴学科(张松松,2016: 94),不仅从作者角度剖析隐喻产生的背景与机制,更侧重从读者角度考察隐喻的理解过程和产生的情感效应。其中前景化理论和图式理论注重读者在阅读中的能动作用,能显化读者解读诗歌过程的情感认知变化,以更好地解释读者如何受到文本影响及对文本产生何种反应,所以对诗歌中的隐喻具有强大阐释力。然而,早期只有库克(Cook)和楚尔(Tsur)将图式理论应用到诗歌分析中(Semino, 1997: 157)。同时,无论是莱考夫和特纳(Lakoff & Turner,1989)提出的包括扩展、详述、质疑和创作的常见概念工具,弗科尼亚和特纳(Fauconnier & Turner,2002)提出的概念整合理论均认为人的大脑构造相仿,具有相似的体验基础,因此其提出的基于“体验哲学”的隐喻观也着眼于人类认知的共性。对此,有学者提出批评和质疑,指出以上理论过分强调隐喻的体验观,未能充分重视社会和语境等因素(如Clausner & Croft, 1997; Deignan, 2003; Kövecses, 2010; Rakova, 2002; Zinken, 2007)。考威塞斯(Kövecses,2015; 2020)引入语境说,着眼于隐喻的“变异”(variation),认为语境是诗学隐喻创造力理据的重要方面。基于此,本文以前景化理论和图式更新理论为基础,结合语境理论,以翻译家屠岸《济慈诗选》(英汉对照,2011)中的“三颂”为语料,从概念层面分析济慈诗歌中隐喻产生的认知理据和读者解读隐喻的认知变化过程。

理论框架

(一)前景化理论

传统文体学认为,文体学的核心是创新(司建国,2015: 16)。前景化和偏离常规这两个相互关联的参数是文体学中的关键概念,文体即前景化(style as foregrounding)、文体即偏离(style as deviation)早已是文体学界的共识(Leech,2008:15)。“前景化”概念来源于绘画,指艺术作品中突出刻画的人或物处于画面突出的位置,即前景,其他部分则构成背景。

范佩尔(Van Peer)是首位将前景化理论纳入文学认知研究领域的学者。他认为,前景化是一个语用概念,指作者、文学语篇和读者三者间的动态互动。“一方面某些前景化手段的存在会引导读者对语篇进行解释与评价;另一方面,读者也会为满足自己阅读文学语篇的审美而去寻找这些手段”(Van Peer,1986: 20)。在范佩尔的一系列实验中,读者的注意力会被这些“偏离”所吸引,从而增强语篇情感反应和审美欣赏,改变对文学语篇以外世界的感受和认知。因此,前景化与读者对语篇的审美评价与文学主题理解密切相关,影响着读者对文学语篇的认知处理。

从认知诗学角度观之,文学语篇的书面形式对阅读过程中的认识系统信息处理和记忆方式影响很大,如设置悬念、内聚焦语篇叙事模式及外聚焦语篇叙事模式等。除了语篇层次的叙述特征,语义层次的修辞手法也实现了“前景化”,如非凡命名、新奇描述﹑偏异语言、丰富多样的文体特征以及创造性隐喻的使用等(Stockwell,2002: 14-15)。霍恩(Hoorn,2001)运用脑电图进行了文学隐喻处理认知效果的实证研究。研究表明,复杂新奇的隐喻语言在创造前景化过程中起着重要作用,更能引起阅读快感,产生惊人的认知能量效果。在阅读过程中,常规语言叙述一般充当背景,而隐喻语言因其显著特征而被突显为图形。在该识别背景及突显图形的动态认知过程中,读者注意力会被语言偏离所吸引,于是调用已有知识展开丰富联想,以更准确、深入地把握文本的内涵和主题,进而对语篇产生情感反应,感受文学的艺术魅力(佘丹,2014: 46)。

(二)图式理论

图式是存于人脑中的知识结构、用来表征储存在记忆中的一般概念,是与特定的物体、人物、场景或者事件相关的背景知识(Eysenck & Keane,1990: 275)。它既是静态的,也是动态的,具有三大特征:1)增长性(accretion),即能给图式添加些许新内容;2)调节性(tuning),即能修改图式中的某些事实或关系);3)重构性(restructuring),即能创生新图式(Stockwell,2002: 77-79)。图式是一种自上而下的演绎法(Culpeper,2018: 135)。20世纪70年代,由于人工智能和认知心理学的发展,图式理论才逐渐受人重视并广泛用于众多学科中,90年代图式理论被用于文学分析中,逐渐成为一个具有元理论意义的概念。库克(Cook,1994)认为,图式理论能弥补文学理论过多关注语言形式和文本结构的缺点。当文本对读者已有图式提出挑战时,旧图式会遭破坏,新图式及各层级图式之间重新建立联系。他称该过程为“话语偏离(discourse deviation)”(Cook,1994: 191),是文学性的核心。图式理论在文学领域的应用可分为三类: 世界图式、语篇(文本)图式、语言图式(Cook,1994: 201)。世界图式包括与作品内容有关的图式;语篇(文本)图式指世界图式是否按我们期待的顺序和结构呈现出来;语言图式指某对象是否按我们期待的语言结构和风格得以描述。库克强调,我们在阅读文学语篇时,这三种图式总处于交互作用中,不断打破语篇结构或文体结构,造成话语偏离,从而提供图式更新的可能性,导致快感、逃避感、深刻感或崇高感,产生陌生化效果。

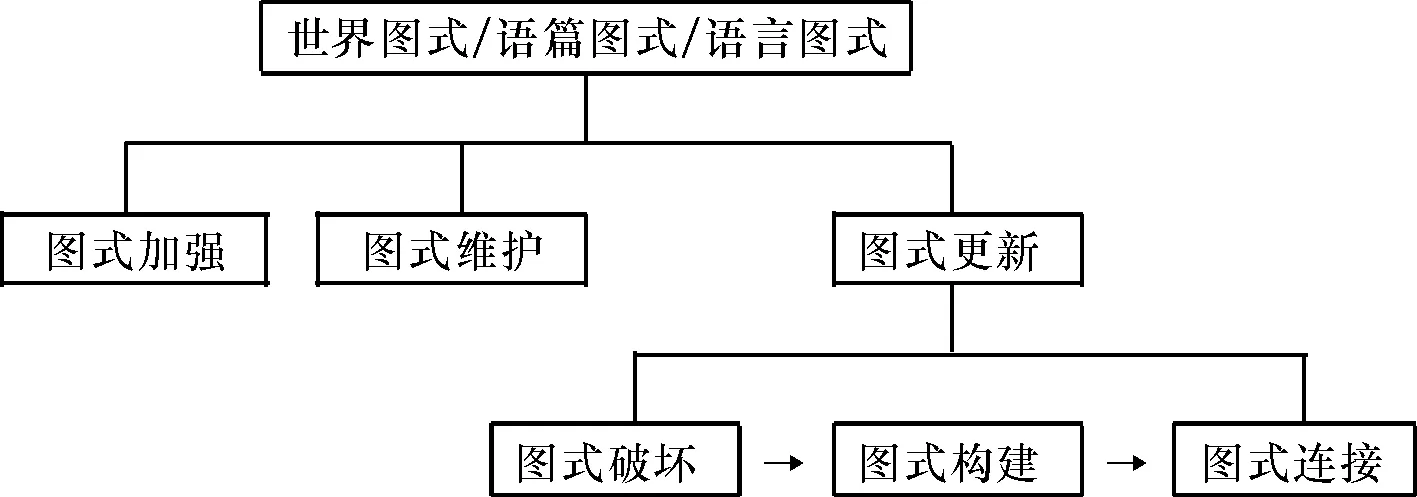

对于相同文本,态度和背景知识不同的读者会做出何种解读,取决于在阅读过程中被激活各图式间的互动,即读者现有的世界感知模式在该过程中是加强还是更新(Cook,1994: 197)。库克将图式变化分为三种主要类型:图式加强(schema reinforcing)、图式维护(schema preserving)和图式更新(schema refreshing),图式更新又涵盖图式破坏(schema destroying)、图式构建(schema constructing)和图式连接(schema connecting),即破坏现在图式、建立新图式及产生新连接的过程。具体如下图所示:

图1 图式分类与变化过程

济慈“三颂”的认知诗学解读

济慈是一位才华横溢的英国浪漫主义诗人(1785-1821),英年早逝,在其短暂的26年人生中创作了大量诗作,横跨颂、十四行诗、抒情诗、史诗和叙事诗。其中六首颂《怠惰颂》(OdeonIndolence)、《赛吉颂》(OdetoPsyche)、《夜莺颂》(OdetoaNightingale)、《希腊古瓮颂》(OdeonaGrecianUrn)、《忧郁颂》(OdeonMelancholy)和《秋颂》(ToAutumn)已成为世界诗歌的瑰丽珍宝。国内外学者从不同角度对脍炙人口的“颂”展开探究,如修辞学(Freeman, 1978;罗益民, 1998;李维红, 1999)、美学思想(傅修延,1982;罗益民,1997a;王淑琴,2006;杨巧南、吴永强, 2022)、叙事学分析(罗益民,1997b;Alwes, 1993; 霍恩、谭君强, 2018; 傅修延, 2021)、新历史主义研究(卢炜, 2019)及比较诗学研究(南健翀、王嘉琪, 2021)等。六首颂中的“三颂”《夜莺颂》《希腊古瓮颂》和《秋颂》又因其浑然天成而又流畅华丽的诗句和瑰玮诡谲而又奇幻瞠目的想象成为英国诗歌中流芳百世的杰作。本研究从前景化和图式更新的角度对“三颂”予以认知解读,希冀进一步理解其创作背景和读者在阅读过程中的认知变化。

(一)《夜莺颂》

《夜莺颂》叙述了诗人在现实生活忧郁苦闷时,夜莺甜美的歌声带来了短暂慰藉。全诗共八节,借助想象,诗人仿佛随着夜莺盘旋,经历了生与死、欢乐与悲伤、瞬间与永恒的往复交替。首节以第一人称起首,直抒内心悲痛之情,“我的心疼痛,困倦和麻木使神经痛楚,仿佛我啜饮了毒汁满杯,或者吞服了鸦片,一点不剩” (第1行到第3行)。就在“沉入忘川河水”之际,“你放开嗓门,尽情地歌唱着夏天”。借助隐喻,作者向读者展示了亦喜亦悲的心情。第二节诗人沉浸于夜莺所象征完美的永恒世界之中,借用“美酒”“花神”“恋歌”“阳光”和“泉水”等美好意象,展示了那里只有光明与快乐,丝毫没有痛苦与忧伤。第三节宣泄了诗人对现实世界的不满,以“远远地隐去、消失,完全忘掉你在绿叶里不知晓的事情”(第21行)开启,表达了逃离尘世的强烈愿望,因为现实世界充满了“疲倦”“病热”和“烦躁”。接着,作者连用五个where开头的排比句,使现实世界的苦难和自身命运的悲惨前景化,“这里,人们对坐着互相听呻吟,瘫痪者颤动着几根灰白的发丝,青春渐渐地苍白,瘦削,死亡;这里,只要想一想就发愁,伤悲,绝望中的两眼呆滞;这里,美人保不住慧眼的光芒,新生的爱情顷刻间就为之憔悴”(第24至第30行)。第四节中因美酒不能使诗人达到夜莺的欢乐世界,他继而转向诗歌永恒的无形力量达到所求,“尽管迟钝的脑子困惑,犹豫,我已凭诗神无形的羽翼登程:已经跟你在一起了”(第33至第35行)!在第五节中出现了草地、林莽、果树枝及山楂花、蔷薇、紫罗兰及玫瑰这些令人心怡的花朵,营造出一派静谧而幽静的氛围。花常被认作植物的精华,象征诸多美好事物(孙毅、周锦锦,2021: 137)。可暗夜无边,如同一张巨网笼罩万物,使自然之美不见天日,反而成了蚊蚋的栖息之地,“夏夜的蚊蝇在这里嗡嗡盘桓”。第六节,静谧的夜晚使诗人联想到死亡,从第55行和56行“此刻呵,无上的幸福是停止呼吸,趁这午夜,安详地向人世告别”,以及59行和60行“你永远唱着,我已经失去听觉——你唱安魂歌,我已经变成一堆土”可见一斑。此刻诗人意欲在夜莺的歌唱和狂喜中离开人世,将其歌声权当自己的挽歌,一了百了,永远避免人生纷扰。在第七节,诗人从自身体验出发,将夜莺歌声与“皇帝”“村夫”“路得”及“窗里人”联系起来。这歌声使“路得流泪”,催人思乡;这歌声“多少次迷醉了窗里人”,打开窗户期待她的骑士前来救她脱离险境。因此,夜莺的歌声是永恒不灭的,给世代人们带来希望和慰藉。在最后一节,诗人回归现实世界,“幻想这个骗人的小妖,徒有虚名,再不能使人着迷” (73和74行)。他正式向夜莺歌声道别,“再见!再见!你哀怨的歌声远去,流过了草地,越过了静静的溪水,飘上了山腰,如今已深深地埋湮在附近的密林幽谷” (75至78行)。夜莺及歌声彻底消失了,诗人却需独自面对冰冷世界。

济慈笔下的夜莺歌声欢快嘹亮,林中环境优美。与之相比,现实世界是如此残酷,到处是不可逃脱且无法缓解的痛苦。纵观全诗,欢乐中弥漫着忧郁,痛苦中徜徉着快乐。《夜莺颂》提笔写歌声带来的听觉享受,激发了诗人天马行空的想象,夜莺唱得愈欢快,诗人兴致愈高。随着歌声渐弱,诗人情绪也渐趋低落,灰暗的现实世界逐渐显露,欢快的歌声引发了对死亡的联想。济慈对古代神话兴趣甚浓,如本诗中的树木精灵(Dryad)、百花女神(Flora)、酒神(Bacchus)和诗神(Poesy),整首诗也因此笼罩着一层远古神秘的色彩,了解夜莺的神话故事也有助于解读整首诗的意境。在给乔治夫妇的长信中,济慈提及1819年4月与柯勒律治的一次邂逅,柯勒律治对夜莺情有独钟,如诗歌《致夜莺》与《夜莺:诗的对话》,“少男少女最多诗思,他们多愁善感的长吁短叹,盖过了裴绿眉拉苦苦哀求的音调”。裴绿眉拉是夜莺的别称。两人的这次谈话让济慈深有感触,济慈对裴绿眉拉的故事定是了然于胸的。克拉克校长曾赠予济慈一本奥维德的《变形记》,其中第六章叙述了裴绿眉拉变为夜莺的恐怖故事。裴绿眉拉惨遭强暴与囚禁,还被割舌,无法宣泄内心痛苦,在化为夜莺后便无休止地歌唱,补偿失语之痛,哭诉自己的不幸。

了解上述背景令人能更深入地了解济慈即时心境。在济慈听来,夜莺在山毛榉上的欢唱充满着哀怨与愤懑。夜莺欢快的歌声和死亡的静寂急剧变化,让读者的阅读前后形成了强烈反差,“死亡”在夜莺的歌声中实现前景化,从而使读者的世界图式和语篇图式实现更新。此外,诗句通过有创意的搭配和排比句实现语言图式更新。在“悠扬的乐音 (melodious plot)”“放开嗓门(full-throated ease)”“绝望中的两眼呆滞(leaden-eyed despairs)”“暗香(embalmed darkness)”和“深思的诗韵(mused rhyme)”中,作者将惯用的名词或动词活用为形容词,令人耳目一新。在第三节中where引导的排比句,给读者造成强烈震撼,“疲倦、病热、烦躁、呻吟、苍白、瘦削、死亡、伤悲、绝望、呆滞”等,死亡的气息迎面扑来。整首诗表现了诗人悲观的情绪,再美的音乐也有休止的一刻。

(二)《希腊古瓮颂》

《希腊古瓮颂》共五节,通过描述古瓮表达对美的追求,感叹永恒的艺术美,并将其与生活中瞬间的美两相对比,透过古瓮的内容对艺术之美展开深沉思考。首节便表达了对美的欣赏和渴求,如第1行和第2行“你——‘宁静’的保持着童贞的新娘,‘沉默’和漫长的‘时间’领养的少女”,以及第4 行和第5行“如花的故事,胜过我们的诗句:绿叶镶边的传说在你的身上缠”。深埋地下千年的古瓮,在诗人眼中化为“保持童贞的新娘”,古瓮描绘的“如花的故事胜过我们的诗句”。花样故事,青藤萦绕。前四句娓娓诉说着古瓮的身世,诗人心如止水。之后连续七个疑问句,诗人被古瓮上的故事吸引,心情也随之荡漾。第二节诗人恢复冷静思考,感叹生活之美是短暂的,唯在艺术作品中,美才会青春永驻,从第11行到20行可见,“听见的乐曲是悦耳,听不见的旋律更甜美” “树下的美少年,你永远不停止歌唱”和“她永远不衰老,尽管摘不到幸福,你永远在爱着,她永远美丽动人”。恋人们不能长相厮守,但古瓮上的画面却能芳华常在。在第三节中,济慈继续沉浸在艺术带来的永恒快乐中,并展开进一步深思,如21至27行中的“幸运的树枝”“幸运的乐手”“幸运的爱情”和“永远悸动着,永远是青春年少”。艺术的魅力使诗人无法平静,但在结尾处的第29行和30行还是出现了“心灵餍足”“发愁”“额头发烧”和“舌干唇燥”这些悲观情绪的字眼。第四节一开始描述了古瓮上绘制的祭祀场景,如32至34行中“神秘的祭司”“光柔的腰身”及“青葱的祭坛”。但在热闹喧嚣背后,诗人的思绪飞到了身后小镇,第38行至40行“小城呵,你的大街小巷将永远地寂静无声,没一个灵魂会回来,说明你何以从此变成了芜城”。到第五节,诗人又以描绘古瓮之美开头,第41至第43行“雅典的形状,美的仪态,身上雕满了大理石少女和男人,树林伸枝柯,脚下倒伏着草莱”。然而之后又返回诗人寂静的沉思,第44至47行“你冷嘲如‘永恒’教我们超脱思虑”和“等老年摧毁了我们这一代,那里,你将仍然是人类的朋友”。

在1817年济慈诗作《初见额尔金石雕有感》中可见诗人对古希腊造型艺术的欣赏。大英博物馆在介绍额尔金石雕的文字中,专门提及《希腊古瓮颂》受过第60块壁石的启发(傅修延, 2007: 235)。在壮丽宏伟的希腊古瓮艺术面前,济慈充满了敬畏和欣赏的“被造感 (creature feeling)” (Tsur,2002: 298),即由于对造物主绝对性和无限性的笃信而对自身相对性和有限性的反省。读者在阅读这首诗之时,除了欣赏古瓮上的雕刻美外,倘知晓古瓮的作用是贮存骨灰,就会理解为何诗人从欢乐幸福突转为寂寞凄清。古瓮表面狂欢热闹的场景是为了抚慰瓮中的亡灵,描绘的画面是生机盎然、充满活力的。随着画面的转动,读者注意到周遭的衰败,如树林和被遗忘的破旧小镇,由此感受到死亡的气息。到诗作末尾,诗人又定格至古瓮上雕刻的欢乐场面。在环形组合的转动中,读者感受到狂欢与寂寥的不断变换,认知过程也受到挑战,随着诗人的情绪起起落落。图式的反转实现了前景化,让读者更深切地感受到热烈生活和沉静艺术这两极。原被当作真人来歌颂的男男女女,现在被称为“石雕的男人和女人”,艺术是不朽的,但“不朽”中透露着凄凉与无奈。倘说《夜莺颂》是从音乐的角度阐释了作者“美即是真,真即是美”的观点,那么《古瓮颂》则是从雕刻角度表达了相似观点。在永恒的艺术里能感受到真正欢乐,但是艺术又缺乏生活中的温馨和激情,诗人处于矛盾旋涡中,难以取舍。

除了世界图式和语篇图式上的冲突起伏之外,济慈也通过非常规搭配和修辞实现前景化和语言图式更新,比如“如花的故事(flowery story)”和“丝绸般的腰身(silken flanks)”。用视觉和触觉表现听觉,更深刻地表现古瓮的寂静和沉寂。通感本质上也是一种隐喻,不仅是一种语言现象,更是一种思维方式(王寅,2010: 48)。在表现自身情绪时,“灼热的头脑(a burning forehead)”和“焦渴的嘴唇(a parching tongue)”利用形容词和名词的非寻常搭配,突显诗人的不安与躁动。从韵律方面看,每节诗的十行诗句前四句都是以abab的韵脚展开,诗人跌宕起伏的心情体现在后六句三个富有变化的韵脚里。

(三)《秋颂》

《秋颂》共三节,主要以拟人手法加上鲜活多变的动词描绘了秋景和对逝去春天的怀念。首节以拟人手法开篇,“合谋着怎样使藤蔓有幸挂在累累果实绕茅檐攀走;让苹果压弯农家苔绿的果树,教每只水果都打心子里熟透;教葫芦变大;榛子的外壳胀鼓鼓包着甜果仁;使迟到的花儿这时候开放” (第3行至第9行),呈现出一派繁忙欢快的景象。在第二节中拟人化的秋天出现在田间,鲜活的动词多次出现,如第14行至22行中“坐在粮仓的地板上”“让你的头发在扬谷的风中轻飘”“在收割了一半的犁沟里酣睡”“你的镰刀放过了下一垄庄稼和交缠的野花”“拾了麦穗”“跨过溪水”“稳稳地顶着穗囊不晃摇”“傍着榨汁机”和“对滴到最后的果浆耐心地观察”。第三节笔锋一转,两次追问“春天在哪里”?可见诗人关注的并非即将到来的冬天,而是早已逝去的春天。“蚊蚋”“羔羊”“蟋蟀”“知更”和“燕子”合奏出秋收的乐章,但难免曲终人散。

《秋颂》中的大自然被拟人化,在如此欢快的景象中,从第三节读者依然可见诗人对春天逝去的不舍与感伤。首节将秋天喻为“催熟万物的太阳的密友(close bosom friend of the maturing sun)”。第二节通过诸如“随意地坐(the careless sitting)”“酣睡(sound asleep)”“拾穗者的行走(the walking of the gleaner)”和“耐心的注视(patient look)”等展现了“秋”的前行,暗示着时间就要溜走。第三节通过“将逝的一天(soft-dying day)”“悲哀(wailful)”“下沉 (sinking)”“灭亡 (dies)”及“长大的羔羊(full-grown lambs)”等让读者感受到秋天就像生命一样,会经历旺盛、祥和及凋零,到达终点。整首诗均为秋天的挽歌,是对生命消逝的思考,处处暗示着死亡的来临,秋天的丰收喜悦与死亡的静寂对比实现了世界图式更新。济慈的诗歌生涯打一开始便与绘画结下不解之缘,《秋颂》的意境之美体现了诗与画的紧密联系。诗中多处可见描绘秋天的著名油画,如16世纪意大利画家朱利略·罗马诺的《赛姬在谷物中酣睡》、17世纪法国巴罗克大师尼古拉·普桑的《夏天,或路得与波阿斯》《秋天,或希望之乡的葡萄》等 (傅修延, 2007: 234)。《夜莺颂》《希腊古瓮颂》和《秋颂》分别从音乐、雕塑和绘画的角度展现了艺术之美,表达了“美即是真,真即是美”。

(四)“三颂”的隐喻图式及语境理据考究

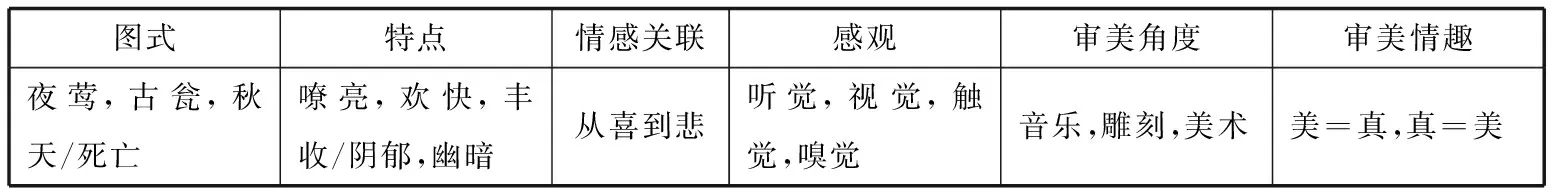

文学文本中真正引人入胜、发人深省的运作机制是隐喻,大诗人、大散文家的神来之笔, 无不借助隐喻机制,从一个近域出其不意地跨越、跳窜到远域(孙毅,2020: 51)。诗歌隐喻常是隐喻思维日常规约化体系的扩展,属新奇隐喻,通过概念和意象不同层级的映射形成(Lakoff,2006: 186)。产生新奇隐喻有三种基本机制:规约化隐喻的扩展、一般层隐喻和意象隐喻,在诗歌中,这三种机制会相互重叠并共现(Lakoff,2006: 223)。意象隐喻是将一个规约化的心理意象映射到另一个心理意象,保留了意象图式结构,通过映射将源域中的身体或文化经验图式结构投至抽象的靶域(Lakoff,2006: 215),是将抽象概念转化为具体概念的桥梁,对人类认知的推理逻辑发挥至为关键的作用(孙毅、梁晓晶,2020:113)。在阅读过程中,意象隐喻的运用使读者的世界图式和语篇图式发生了破坏、构建和连接。表1总结了“三颂”中夜莺、古瓮和秋天的图式特点及读者在阅读过程中的认知变化:

表1 济慈“三颂”图式分析

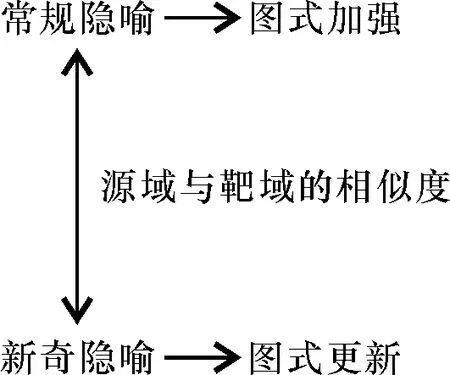

基于体验的源域“夜莺”“古瓮”和“秋天”助人形成具体概念,对抽象的靶域概念“死亡”进行推理。“三颂”中的夜莺、古瓮及秋天图式呈现出欣欣向荣的喜悦,而诗歌结尾死亡的幽暗和寂静与之形成强烈反差。所有这些低层次图式通过偏离、重组和多义变化形成关联,在世界图式和语篇图式层面上颠覆了读者的阅读感受。概念隐喻强调了隐喻的共性,意象隐喻则突显了隐喻的多样性。济慈擅长描写“巅峰体验(peak experience)”(类似于“狂喜(ecstasy)”)和“变化的意识状态(altered state of consciousness)”,在诗歌结尾往往提到死亡或虚无,形成结尾暗指,提醒读者“狂喜”过后除了孤寞一无所剩(Tsur,2002:308)。此外,“三颂”通过排比、词性转换、不寻常的搭配和韵脚变化创造了前景化,实现了语言图式更新。所以在阅读和理解诗歌时,不仅直接激活相关的图式,还在几个看似不相容的图式之间形成冲突,心情随作者的描述大起大落,经历了由狂喜到黯然的突降,极度的欣悦夹杂着莫名的忧伤。由此可见,常规隐喻和诗歌中的新奇隐喻涉及两域的相似度是不同的:

图2 诗歌隐喻图式变化示意图

在常规隐喻中,源域和靶域间的相似度越高,读者已有的永久性知识储备中图式的作用就会越强,产生一个读者认为常规和熟悉的文本世界。然而在新奇隐喻中,语言表达更富创造性,靶域会产生崭新特征和额外关联,挑战和更新读者已有信念、经历和设想,产生一个新奇且非常规的文本世界,实现图式更新。不同隐喻具有不同程度的更新潜力,潜力大小取决于两域间的相似程度(Semino,1997: 187,197-198)。“三颂”中夜莺、古瓮、秋天和死亡之间反差巨大,因而读者会根据自己的背景知识和信念产生不同解读,并由此产生迥异的情感审美。“悲伤”或“欢欣”不光是一种语义,也是一种审美感受。甚至在相同语境下,新的图式信息也会重组读者的感知环境,让情感感受发生变化。认知诗学认为,作家所创作的作品并非一个自给自足的独立体,作家完成创作只为读者的解读提供一个平台,读者带着各自的阅历阅读,走出这个文本世界时成为一个或多或少被改变了的人(蓝纯,2011:43)。

人们理解和创造隐喻离不开语境,认知语言学中的语境因素既包括常规语境中的要素,如时间、地点、人物和场景等,也包括现实、体验、图式、范畴和概念(隐喻、转喻)等多种概念和实体,还包括人们的百科知识、背景知识和逻辑知识等,它们共同构成认知语言学的语境成分(魏在江,2018: 37)。考威塞斯(Kövecses,2015: 199-200)认为,在实际交际情景下,说话人从经验的四个类型去推导隐喻意义:情景、话语、概念—认知和身体语境。隐喻的概念化不仅来自整体语境,而且也来自局部语境。整体语境包括物理环境、社会场景和文化因素,局部语境主要指交际语境(魏在江,2018: 36)。从隐喻理解的角度看,一部文学作品真正实现其价值在于读者带着各自的背景、经历、禀赋、情感、认知风格等来阅读和理解这部作品,走进其指引的世界里,去体会和感悟,运用想象进一步构筑一个丰满、充盈、鲜活的世界(蓝纯,2011: 43)。另外,从隐喻表达来看,作者完全可据自己的体验去创造新奇隐喻,从这一点来看,隐喻的主观性是必然的,作者将自己对生活的感悟以隐喻方式呈现给读者(魏在江, 2018:36)。透过隐喻这面多棱镜,读者可以跨越时空局限,重新审视作家创作时的心路历程和所思所想(孙毅,2020: 52)。对于济慈,我们可从文化因素、社会因素和个人经历更好地了解“三颂”的创作过程和解读其间隐喻。

从文化因素看,古代神话、希腊文明以及音乐、雕刻和绘画等艺术形式都对济慈的创作施加了重要影响。比如《夜莺颂》里的树木精灵、百花女神、酒神和诗神;《古瓮颂》里的古瓮画面和《秋颂》里的诸多油画作品,栩栩如生的描写和诉说让读者仿佛置身其中。从社会因素看,济慈所处时期属于向商品经济高级阶段过渡的转型期,他为了文学事业放弃了温饱无虞的医生职业,在物欲横流和商品拜物教泛滥的时代用想象中的艺术世界来抗衡现实中的金钱铜臭,实现自己的诗意栖居。从个人经历看,济慈体弱多病,长期受肺病折磨,亲人早逝,爱情失意,使其对永恒艺术和热烈生活充满向往,也使得其作品中充满了死亡和幽暗的晦气。文本世界是作者-文本-读者三者的互动,作者自身的经历会体现在作品中,读者通过文本世界,结合自己的个人经历和背景知识做出别样的解读。

结 语

通过对济慈“三颂”的深入剖析不难发现,认知诗学对文学作品产生的效果做出新释,帮助读者发现作品的新内涵和新美感。认知诗学所创立的一系列范式(如前景化)符合审美注意和审美清晰性等美学原理,图式更新整合了体验、知觉和情感,有助于激发审美快感。在诗歌中,日常意象通过隐喻转变为审美意象后超越已有原型而赋予新意义。品鉴一首诗不仅是为了获得某种信息,更要在寻求意义的同时欣赏并获得审美愉悦。但诗又是语言艺术,有自己特定的形式要求(包括语言使用上的要求),因此我们的审美以及相应分析也应从形式入手,做到形式、意义、审美三者的有机结合,意义与美感就是这样在读者与作品围绕上述三者的互动中产生(熊沐清,2012: 449)。作为英国五大浪漫主义诗人之一,济慈一生创作并传世大量的颂歌、十四行诗、抒情诗和叙事诗,限于篇幅本文只选取其“三颂”进行剖析。未来研究不妨选取更多佳作,并应用认知诗学中的其它理论如原型理论、心智空间理论、图形背景理论、认知语法、可能世界理论及文本世界理论等进行阐发,以进一步验证认知诗学对于文学文本强大新鲜而令人信服的阐释力。