用镜头语言解读中国卷轴山水园林景观画

——散点构图对二维静态连续空间的突破

2022-11-03史晓澜

史晓澜

(北京师范大学,北京 100091)

本文写作延伸了巫鸿教授在《全球景观中的中国古代艺术》里对中国美术的空间问题思考。他在推动建立“全球美术史”研究方法中,认可了大卫·萨默尔提出的“建立一个新的叙事和分析框架”,用“空间艺术”代替西方美术史中的“视觉艺术”概念。巫鸿从这个框架出发,进一步提出“虚拟空间的相对性”,由于绘画和印刷品必须有承托物等媒材,所以“虚拟空间”永远处于和“真实空间”的互动之中。

卷轴画的物质属性在本文中借用巫鸿强调的“媒介特质”概念,侧重其“观看方式、作品与环境及观众的关系、展示和保存作品的形式”。而巫在卷轴画的私人性方面强调了手卷的欣赏者在观看方式上的自主掌控特质:卷轴画的欣赏由展开画作的人直接掌控,观赏的节奏、目光的聚焦完全由个人自主选择;而影视图像与欣赏者之间永远隔着一个放映媒介的问题。

电影的拍摄是单帧画面的连续运动,电影的前期准备工作中要有分镜脚本,古代画家也留下了很多山水写生册页,这样的素材积累与分镜绘制和拍摄有相同的作用。画家的纸笔和摄影师的镜头都是用来捕捉、记录人的视觉信息和经验,是主动地对视觉信息进行整合,同时产出观念表达。影像记录的镜头中要对场面进行构图、调度、色彩光影处理等,与国画中的“经营位置”“随类赋彩”思路相近。运镜,即镜头的运动,大致可分为推、拉、摇、移、跟、升、降、环绕八种类型,根据剧情的需要改变镜头位置、调节镜头焦距或光轴来进行拍摄,摄像机的镜头焦距又带来景别的变化,镜头与拍摄对象的位置、角度关系又形成不同的艺术效果;国画在构图中出现的特写(如花鸟画)、大场景(如山水画)、中景(如人物肖像画),也可以与镜头景别、镜头角度等构图思路一一对应。影视素材经过剪辑,形成完整的视觉效果来传情达意,中国山水画的散点构图也同样用相对独立的素材组合成一幅完整的图像。

卷轴画受东亚人种平均身材和画作尺幅限制,每一幅卷轴画都需要观众在近距离欣赏时用拉动的方式来观看,巫鸿极力强调由此形成的一种运动的观看方式,与电影胶片和观众之间的相对运动方式恰好相反,前者是观众带动图像运动,后者是图像自主运动。相同点是,二者观看顺序都是依靠创作者制作出来的顺序进行正向或逆向地观看;国画中的竖幅或横幅的画面空间,与胶片、数字影像一样,有固定的取景框,观众在观看时除了暂停,必须被辖制在绘制或拍摄顺序中,无法跳出这种平面空间的时间性叙事顺序。

基于以上论述,可以用一种新的思路看待卷轴画与观看者之间的位置关系,笔者将卷轴画的作者视为“摄影师”,画幅空间即摄影镜头的取景空间;而卷轴画的欣赏者是顺着“摄影师”的“镜头”来看画家营造的“艺术空间”。巫鸿认为手卷这种装裱方式与立轴画的呈现方式不同,“手卷”在绘制中的构图方式经过最终装裱后,为观众提供了“一种‘运动’的媒材,提供了如同现代电影一般进行视觉旅行的可能。”在这里我就巫这一观点所界定的媒材类别范畴提出保留意见,在《时空中的美术》的序言来看,其明确区别了包含特殊性质的“礼仪艺术”和魏晋以降产生的以卷轴画为大宗的“艺术家的艺术”,由于二者的服务对象不同,由此产生了各自不同的研究方法和解释方法。笔者认为若仅从构图形式来看,二者是一脉相承的。巫在回顾中认为两本著作并非用时代或传统艺术分类来作为分界,而是通过跳出时间框架挑选案例“对美术史的研究方法和解释方法进行多元性探讨”。本文受篇幅限制,仅讨论用镜头语言观看卷轴山水画中的运镜思路,但这一思路在中国古典艺术中有更广泛的应用空间。

一、中国卷轴画中的长镜头运用

中国绘画常使用的卷轴画类似于电影的长镜头,为追求开阔的空间体验,巧妙设计散点透视法,用移步易景的全景式构图给观众带来丰富完整的视觉体验。如同操控无人机的摄影师,大量的立轴山水画和人物众多的横轴绘画中,画家为观众欣赏之便保持了单一的平视视角。比如《虢国夫人游春图》,人物鞍马展现全侧面描绘,如果欣赏者站在一个固定点上,并用一个取景框框选画面的一部分左右拉动,就可以形成一个水平的长镜头运镜;《朝元仙仗图》中,我们能够明确看到对连续的人物出行队伍省略了空间进深,水平取景随着列队行进的时间进程不断延续,通过调整人物在画面空间的疏密关系来表现画面人物地位,进行人物等级秩序的强调和突出。

同样的方法可以用来欣赏竖幅山水画,把卷轴的拉动方向变成上下拖动,如《溪山楼观图》,无论取景框移动到画面的哪里,画幅内都是平视的视角,从山脚下开始到最远、最高的山巅,观众一直处于平视的视角,四组楼阁的大小位置和山峦的重叠交错给我们一定的空间转折进深暗示。

二、平视镜头带来的可进入式空间体验

画面的“进入感”是一种以个体自身所处位置和地球引力带来的综合感受。我们习惯站在水平的空间中活动,如果此时站在悬崖峭壁上,无论下面的海水或是丛林风景怎样秀丽,都没有人会想迈步跨出悬崖一脚踩空坠落下去;同理,如果是抬头看见悬崖峭壁,纵有天梯石栈也让人很难升起想往上攀爬的欲望。而有这样地理条件的空间在中国画中比比皆是,画家们却不约而同地选择了平视的视角,将山石的险峻之感弱化到毫无威胁性可言。所以,即使很多山水画家经常外出写生,也在山林间亲身体验过巨石悬于空,万丈深渊在脚下的感觉,却不会在画面中采用带来危险感的仰视或俯视视角。山川大河始终与观众保持了一个微妙的安全距离,营造出一种视线可以在画面中的山水间穿梭游走的空间,又避免了巨石险境带来的压迫感。

不仅如此,山水画中的平视取景,让观众所置身的真实空间和画面空间保持平衡,画面中的空间类似摄影的“正面平摄”镜头配合连贯的长镜头从山脚一直垂直升到山顶,每一座山岩的位置都明确摆放在画面空间中,但突破了人眼可见的山石的单一面,为增强山石的立体感和空间纵深感,让观众可以整体感受山水景色,山水画常常把山体的相对媒材承托物(宣纸或绢等)物理边缘的左右两个侧面也表现出来,相当于影像摄制时用场面调度在平摄镜头中增补画面的纵深感,交代环境空间。由此欣赏者既可以看到取自于自然的山石形态、又能看到山川的左侧、正面、右侧、顶面,这四个超越静态人眼在现实中能直接观看到山石体面,山形步步移、面面观,丰富了山水画的视觉审美体验。同时,画家极力营造的虚拟立体观看方式剥离了真实的汗流浃背的攀岩体验。画中包含的实景写生和艺术家自主创作如同将不同角度的镜头拼接到一个二维静态平面中,形成一幅可以多角度、多路径进入的虚拟空间。

平视空间所带来的直观体验最有利于打破画面二维空间与站在(或坐在)水平地面上的观众之间的空间隔阂,当观众与画面的空间透视保持一致的平视(平视也是我们日常生活中最常见、舒适且习惯的视角)时,最利于模糊二者之间空间的边界感,有利于观众随着目光进入画面空间,想象性地进行沉浸式体验。

三、山水画中的特写镜头

山水画在整体长镜头的局部中增补特写镜头。从“可以进入画面”到“想成为画中人”,画家巧妙地设置人文景观,即山水画中的建筑物,这些建筑有的只是一个茅草亭或是一块较为平整的土台,有的是精巧楼阁,还有的是岸边停靠的一艘小船;有些处于画眼中,有些含蓄地藏在某座山峦的角落里。这些场景在古代山水画论中被看作是画家用于营造“可游可居”环境的一个画面情节设置,同时也是山水画的点睛之笔。山不在高,有仙则灵,“仙”在道教中是“指人通过一定的法门修炼,不断地追求和体悟道,心灵和身体达到一定境界进而升华,有了超能力的一种状态。”而山水画种的人造痕迹在自然山川中让欣赏者不感到荒寂,显得灵动有生气,有可以落脚的环境,欣赏者便会不由自主地想要进入到画面中,退隐江湖,修仙问道,沉迷于这世外仙境中。

如果我们来分析欣赏者的这一心理变化会发现,其实山水画家在场景设置中,用看似平铺直叙地操控“摄影机”上下“拍摄”的过程中,还做了镜头拉近特写。在这些画眼的位置,我们可以看到建筑物与自然景观是完全不符合真实比例的。比如髡残的《苍翠凌天图》(文末图1),画面左上角的建筑显然不符合正常的树木与房屋之间的高度,但是在画面中画家刻意凸显这些人文环境,为寂寥的山川添加一丝烟火气。

至此,观众能走入画面中,不断向画面深处进入,却不能回头观望,多数竖轴山水画往往是没有“第四堵墙”的虚拟空间。为此横轴山水园林景观图进一步发展出“全景环绕式空间体验”。

四、隐藏在横轴中的镜头转场与闭环空间

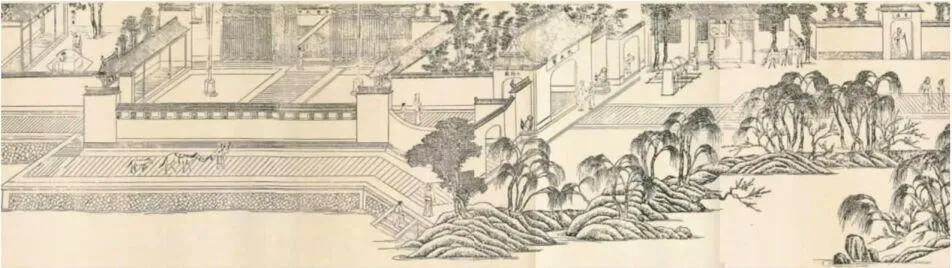

李啸非在多年对《环翠堂园景图》(图2,以下简称《环翠堂》)的研究中,经过各种史料考证及对坐隐园现场遗迹的考察中,做出了突破性的发现,即这幅园林景观图是对坐隐园景观进行的一个首尾相连的闭环连续式全景空间描绘(原作以版画形式印制,1981年复制品以册页形式印刷、装裱和发行。但整幅画是连贯的,中无间隔,所以仍视为卷轴画的形式)。由于在每两个相邻的场景衔接处出现了矛盾空间,便形成一段 “镜头转场”的空间过渡效果,明确提示正在拉动卷轴的观众空间环境的变更。“卷首以远望视点表现园林周边环境,再以类似《小祗园图》的俯瞰视角,表现山林中的建筑……”画面中不断地用突兀的视角变更,跳跃式地把环翠堂园林及站在园中可以看到的园外景色都收容到画轴中来。钱贡在全景构图和剪裁式构图的穿插间,用看似平铺直叙的画面,将现实场景“拆分重组”,形成了如同摄像录制的“取景”“转景”“录制”,中观看园林“……使观者既能纵览全貌,领略游人如织的秀丽园景,又能看到景观的细部……”

这里需要强调中国画中的两种装裱形式带来的画面空间区别,卷轴画暗示画面空间的连续,而图册虽然把纸张全部拉开后在物理空间上是连续的,但是每两幅画中间的“隔水”仍强调了每一个画面的空间独立性。这就是《环翠堂》与《止园图》的本质区别,表现画家在绘制单幅作品时独立的构图思路,是单个镜头拍摄时出现的停顿和切换,就如同电影《低俗小说》中的三段故事,每一个故事之间用黑色的静默做间隔,每一位观众都能明确知道这是电影的空白停顿,就像戏剧舞台中场休息,虽然不是三部独立影片,但却是“三段故事组成的一部非线性叙事电影” 。

李啸非认为,《环翠堂园景图》不同于《寄畅园五十景》等园林册页之处在于“将景物的多重视角拼接于一幅图像之中,同时保持了图像的完整性。”钱贡的绘制无疑在保持画面的连续性同时企图突破单一镜头视角带来的单调和空间局限,他在画面中出现的“镜头”拉近和退远、俯瞰和平视相结合等手法丰富了画面的空间体验,通过建筑物之间的勾连,观众可以在画中游走。多重视角转换,给观众更丰富的沉浸式视觉体验。

图1 《苍翠凌天图》清 髡残 纸本设色纵85cm 横40.5cm 南京博物馆藏

图2 《环翠堂园景图》(局部)明钱贡绘 徽州刻工黄应组刻制 刻本 纵24cm 横1486cm

结语

长期以来中国卷轴画的构图方式都被称为散点式构图,与西方焦点透视法的构图相对立,本论文通过动态的影视运镜拍摄思路重新看待中国卷轴画的构图思路,由此分析画家在构图中引导欣赏者获得丰富的可游可居式观景体验,突出山水园林景观图中的“前电影”特质。用镜头语言分析中国山水园林景观图像的绘制有利于现代人,尤其是非东亚文化圈理解东方美术,用新的解释分析框架推动世界美术史的研究方法发展。

①巫鸿.全球景观中的中国古代艺术.生活·读书·新知三联书店,2017年1月北京第1版.

②同①.

③杨远婴主编.电影概论.北京联合出版公司,2017年10月第1版.

④李玉芝.影视艺术概论.中国传媒大学出版社,2014年7月第1版.

⑤同①.

⑥巫鸿:时空中的美术 巫鸿中国美术史文编第二集.生活·读书·新知三联书店,2016年1月北京第1版.

⑦孟潇,黄梦娜:略论《西游记》中的道教神仙思想.淮海工学院报(人文社会科学版),第13卷 第10期,P36-38.

⑧李凝玉.“吴门”园林画与戏曲版画的交融——《环翠堂园景图》的视点与空间建构.

⑨李啸非:图像、书籍、士人:晚明版画《环翠堂园景图》研究,美术观察,P041-049.

⑩同⑨.

(11)托马斯·埃尔塞瑟 张振:非线性叙事的回归/转向:反事实历史和环形叙事.电影理论,P025-041.

(12)同⑩.

(13)吴明.艺术史方法下的电影与中国画.文艺研究,2019年8月.