后人类多种现实的建构

2022-08-17李小杰

李小杰

(南宁师范大学文学院,广西 南宁 530299)

人类生存的地方,我们称之为现实世界。可是随着虚拟世界的日常化,人类会日益增加生活在虚拟真实(virtual reality)的时长。人类与非人类并置互动,往往不只是电影编剧/文学作家主观臆想的景观。在不久的将来,因为技术的逼真使人类超越虚拟现实,迈向后人类时代,进入多种主体并置的多种现实。那么,过去几千年的人类中心主义如何被慢慢地撼动?其次,究竟我们的多种现实是如何被理论和电影建构而显得逼真可信?

近年来,后人类已成为热门话语,但探讨后人类多种现实的研究仍较为罕见。因元宇宙(metaverse)是平行于现实世界的在线虚拟空间,是多种现实具身化最新的现实例子,相关的报道文章或研究与题目有关。就目前能在知网搜到的文章,只有一些报纸与杂志谈及后人类与元宇宙,为现实中的现实介绍的滥觞,与我们讨论的多种现实最为接近。如《元宇宙”和“后人类社会”》《理解元宇宙的三个维度》《元宇宙:人类数字化生存的高级形态》和《元宇宙中的“孤儿们”?——电子游戏何以作为次世代儿童哲学的教育平台》等。不过这些仅仅是新闻报道,且多是从经济角度出发,而不是从人文和理论的角度阐发;内容多是知识铺排,少数能梳理定义,整体并不出众,并且不从后人类角度出发。这样的情况正好说明,第一,多重现实与虚拟世界是个热门领域;第二,因其是一个崭新的话题,只有最重时效性的新闻报道,目前学术界还缺乏相应的研究。所以,本文谈论后人类多重现实的建构颇具意义。

一、科技对人类中心主义的撼动

“数字化颠覆”已成为后人类数字化生存的一部分。智能手机、平板电脑、笔记本电脑、健身手表和打车软件等技术已融入我们的日常生活。活跃在社交媒体的用户在不断增加:微博(每月3亿用户),微信(每月9.9亿用户),脸书(每月18.60亿用户)。不久的未来,人类身体将会接受科技部件的融合,“马斯克想将计算机与人脑融合,构建‘神经织网’(Neural Lace),创建‘直接皮层接口’”。而谷歌2021年研发的全息通信技术,能将会议投射的二维影像,变成栩栩如生的三维影像。相信在不久的将来,我们真的可以足不出户,实现全息社交,更增人类活在虚现交错空间的可能性。理工科关心技术的运用,人文学科则应讨论现象的核心:多种现实是如何被理论和电影逐渐建构起来?首先,昔日一元的人类中心主义是如何被撼动的?

于普罗大众而言,电影无疑是让人类意识悄然变化的功臣。一方面,科技的进步让电子游戏的幻想成为现实;另一方面,电子游戏幻想的艺术真实让科技革命有了努力的方向以及实现的可能。《阿凡达》《创战记》《时空玩家》 让我们看到从技术到影像的再现再到虚拟人物的主体性萌发的可能。这些科幻电影以及地球的生态灾难让人类反思人类中心主义。“‘人’不是一个中性术语,而是一个等级索引,它索引了与人类主义传统和人类中心的‘例外主义’相关的特权。……也就是说,它是等级、霸权和暴力物种的代表,其独特性现在受到科学进步和全球经济关注的双重挑战”。人自诩在食物金字塔顶端,视地球为他者,殊不知人类中心或许只是历史进程的一站,随历史演化的兴起,也会随着历史的加速进入人类世(the anthropocene),而呈现新的图景。

人类中心主义(anthropocentrism)认为人类是地球乃至宇宙最核心的事物,在所有生物中占主要支配地位;人类作为地球生态系统的重要组成部分,有权利用生态系统以发展自身。这种态度的可能结果是,任何人类周围物种都是可以开发的“资源”。从历史上看,这种情况通常以不可持续的方式发生,导致非人类物种的灭绝。海德格尔将现代科技与旧时技术(techne)做对比后,认为两者的差别是:现代科技讲究索求(challenging),其本质是架构(enframing)。什么是索求?比如,以往人们种地,收割粮食,只取自己所需。《孟子·梁惠王上》有“不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也”的自然生态意识。但在现代科技的要求下,土地不再是肥力、产量、储藏、地价……土地成为可量化资源。现代科技体系下万物都成了一种储备,被用来筹划、存储、分配、获利。而这种将事物看作储备,并加以筹划的做法,便是架构。

自从20世纪人们的生态意识觉醒以来,人类中心主义就广受批评。有关生态保护主题的文学、电影、漫画等如雨后春笋般出现。如宫崎骏编导的动画电影,从1984年推出的《风之谷》开始,到《天空之城》《平成狸合战》《幽灵公主》,再到2010年的《借东西的小人阿莉埃蒂》,无不凸显人与自然和谐相处的主题。这些电影试图探寻生态主义的重要问题:人类生存是否意味着必须对抗(自然之)神?人与自然、人与人之间是否存在一种“共同活下去”的可能?美国科幻片《世界末日》(,1998)、《地心抢险记》(,2003)、《后天》(,2004)、《2012》(2009)、《星际穿越》 (,2014)、《末日崩塌》 (,2015)等无不描绘地球遭受极端气候自然灾害,在大灾难背景下人类如蝼蚁般生存的境况。此外,著名的怪兽系列电影《哥斯拉》《金刚》《侏罗纪世界》《猩球崛起》《环太平洋》等描绘了受核辐射或人类科技改造而发生变异的生物对人类社会造成的破坏。这些由人类一手造成的“怪兽”是大自然对人类的反扑,人类终究自食其果。

哈拉维(Haraway)在《赛博格宣言》()中提出, 赛博格(cyborg)是指称机器与人、动物与人、物质与理念等界限被打破后(thoroughly breached)的一个新世界,“赛博格是想象(imagination)和物质现实的浓缩形象,这两个联合的中心构建了历史变革(transformation)的可能性”,人类借助这个科技的想象力来建构一个多元、没有明确边界的新世界。赛博格使物质性、机器、动物和人的关系改变了,因为它改变了常见的边界。也就是说科技的飞跃撼动了既有的规则和边界,甚至世界定于一尊的一元本体,为未来人类建构多种现实和主体性提供了可能。

哈拉维在20世纪90年代对后人类的未来提出了假设和可能,其后学者纷纷接上。罗西·布拉伊多蒂在《后人类》(,2013)一书质疑人类何以必然成为中心,“后人类理论是一种生成工具……从广义上讲,它也可以帮助我们重新思考在地球规模上非人类与人类行能动者共处相互作用的基本原理”。可以说,后人类在一定程度上是对西方自古希腊以来人类中心主义的质疑和修正,而罗西·布拉伊多蒂则把后人类推进到地球,乃至星际的远景。

“废除人类中心主义并不是一个新的想法,也不是某些人想象中的激进立场。世界上许多伟大的作家都已经做到了,并为我们铺平了道路”。布莱恩·摩尔(Bryan Moore)研究了早期西方对人类中心主义的挑战文本,从古希腊、罗马到19世纪欧洲文学, 法国启蒙运动, 美国早期文学中的生态主义,为质疑人类中心主义奠定了学术基础。人类和非人类并非排斥的零和博弈关系,人类应该与其他生物以及新兴技术(emerging technologies)共存。 哲学家罗伯托·马尔凯西尼以哲学为后人类的未来提出建议,尝试克服人类、非人类动物和科技之间长达数百年的分离。“非人类的动物使我们开创了一种哲学,在这种哲学中,可以用‘我对话,故我在’来代替笛卡儿的‘我思,故我在’。这也意味着承认存在与非人类的对话及其在实现人类本身中的作用,这与声称‘使人的固有本体原理扎根’的人文主义思想相反”。以上这些想法尝试为新的非人类中心的人道主义奠定了基础。

二、语言、信息符号的建构

语言有强大建构现实的能力。在印刷时代,人类使用的是日常(书面)语言,而现在使用的是机器语言。但是机器的语言,如编程语言和逻辑语言,都是从人类语言的阐发而来,有高度的相似性。余华在《文学中的现实》一文提到现实和文学现实的差别:在文学的现实里面需要一些语词来提升现实感。比如:“满地的麻雀和牛仔裤的绷裂的描写,可以让文学在现实生活和历史事件里脱颖而出,文学的现实应该由这样的表达来建立。”余华又举了博尔赫斯的例子,将同一个人置身到两种不同时间里,又让他们在某一个相同时间和环境里相遇,现实仿佛在这里重叠,“我们可以想象这是什么样的声音,苍老和百感交集的声音,而且是自己将来的声音。录音带的转折让我们读到了奇妙的差异,这是隐藏在一致性中的差异,正是这奇妙的差异性的描写,让60多岁的博尔赫斯和80岁的博尔赫斯相遇时变得真实可靠,当然这是文学中的真实”。录音带科技的兴起让多重现实的场景实现了,“是这样的道具使看起来离奇古怪的故事有了现实的依据”。首先这个例子涉及了60多岁和80多岁的博尔赫斯,就是现实之外的现实、主体之外的主体,而主体间性因科技进步连接得真实可信。

社会学家彼得·L.伯杰(Peter L.Berger)、托马斯·卢克曼(Thomas Luckmann)和哲学家约翰·R.塞尔(John R.Searle) 也认为,存在着建构的现实(constructed reality)。“这本书是关于一个困惑我很久的问题:现实世界的某些部分,世界上的客观事实,只是人类的共识(human agreement)。 从某种意义上说,有些事物存在只是因为我们相信它们存在,诸如金钱、财产、政府和婚姻之类的事情。然而许多关于这些事情的事实是‘客观’事实,因为它们与你或我的偏好、评价或道德态度无关”。比如说,法定的货币是通过人的语言建立它的现实性和法定性。同样一种钞票,比如说欧元、美元现在是通行货币,因为大家通过语言符号的建立,共同承认了它们的法定性,可是如果回到500年前,对一般人来说,这两种货币和废纸没有太大区别。

那么,回到我们的问题:多种现实是如何逐渐被建构起来的?

是语言、信息和符号以及电影。

人类与其他动物最不相同的地方是,人除了可以用语言和符号来谈论山川草木和花鸟虫鱼之外,也可以通过想象来虚构实体并不存在的东西,如神话故事、鬼神、股票、虚拟货币、虚拟现实和增强现实(augmented reality)等,通过语言符号、想象力,到现在电脑再现的加持,“逼真现实”(approaching reality)这个词在后人类社会相信会得到更大的运用。

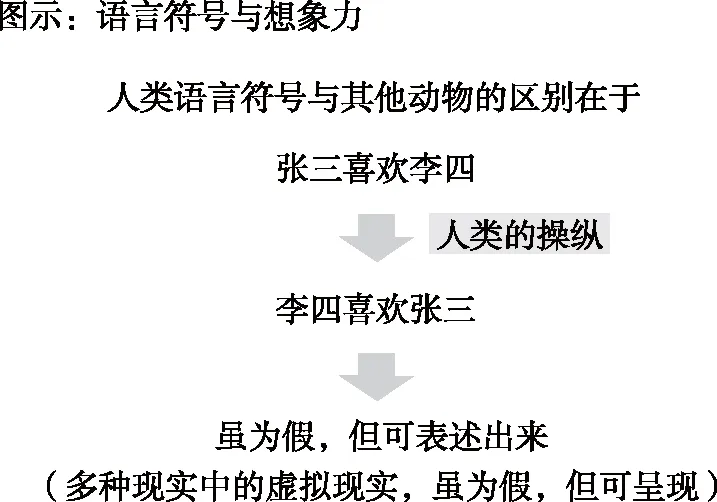

图1 语言符号与想象力

程序语言由语言和符号(主要是英语,也可以用中文)编程而成,组成了人工智能、电子游戏和VR(虚拟现实)等运用,如上图一般,经过人类的“操纵”或操作,根据创作的规律,如亚里士多德的可然律,“可能发生却不一定发生的事件”。只要遵循创作的规律,那么艺术的真实可以经由各种虚拟现实首先表现得逼真可信。

人类在20世纪90年代开始大量使用电子产品和网络、3D电影和虚拟现实技术,比如,飞行模拟器容许使用者体验相当真实的飞行,而且你可以在里面学习驾驶。虚拟正在逼近现实,因为科技的不断飞跃,虚拟与现实越来越难分真假。 科技的飞跃掀起了新一轮的认知革命,从能够传达关于虚构概念的资讯,例如部落的守护神、古希腊神祇、国家、有限公司到把抽象的世界具身化,并由电脑科技操纵修改,变成“现实”的碎片化,(虚拟)现实被操纵和建构,成为被构建的现实;从虚构故事,谈论不存在的事物,如生活在不存在的世界里面的道教神仙,并认为是其中一种现实。慢慢地,我们可以理解和接受在我们所处的现实之外的其他现实。基于人工智能的机器人已经进入我们生活的方方面面,而语音控制的“个人助理”设备将成为“智能家居”的关键组成部分,未来各大历史景点可以用增强现实(augmented reality)重现历史建筑场景,甚至可以提供互动的历史名人和相关故事,我们正在过渡到虚拟现实和增强现实。举个最简单的例子,电影《阿凡达》中人类在进入这个虚拟的世界后,男主角在电影世界收获爱情,甚至拯救那个世界,成为大众英雄。最后,电影男主角也选择了长久留在那个世界里面,《阿凡达》的成就不仅是视觉的超越,同时也为后人类提供/预示了另一种生活的可能性。

后人类审美实践通过网络和媒介的延伸,如《阿凡达》和《头号玩家》(,2018)等,进一步加强了多种现实建构的可能。电影《头号玩家》就是一个讲述到了2045年,不少人为了逃避现实世界的混乱而投入虚拟的网络游戏“绿洲”的虚实相间的故事。类似电影拥有虚拟现实游戏的加持,这些过程的叠加就好像我们不断在用语言符号去建立一个颇为实在的现实,从一个个片段到一个个游戏,再到一个个游戏里面完整的世界。后人类的未来商业,也许会像《重生男人》(,2010)里面出售的最新科技“神经感觉复制器”,“有了M.5神经网,昨日的梦想变成了今日的现实”。《重生男人》预言的现实不仅有梦想成真的意思,还有进入另外一个现实的意思,它不仅让废掉的脑子可以重生,更重要的是让本来脑子的残余,可以朝着梦想的方向加强,成为这个人新的现实,一如台词“和你爱的人,永远开心,永远满足,永远有人照顾”。

我们可以想象在未来后现代的人类世界,出现如电影《银翼杀手》和《攻壳机动队》所描写的城市,“高科技,低生活”(high tech,low life),社会贫富悬殊,且因基因改造,一些人越来越聪明,一些人会越来越有钱,经济学的马太效应造成两极分化。《黑客帝国》的男主角尼奥,他只需要活在一个有营养液的柜子里面,脑子连接着虚拟的现实,他在虚拟世界里有整套上班下班的生活。同样,现实世界的房价、教育和工作压力让人想逃避现实,未来部分后人类或会选择花更多时间待在虚拟现实里面。

“我们的目标是将社会现实同化到我们物理、化学和生物学的基本本体论中。为此,我们需要显示从分子和山脉出发到螺丝刀、杠杆和美丽的日落,然后到立法机关、金钱和民族国家。连接物理学到社会的中心跨度是集体意向性(collective intentionality),在创造社会现实的桥梁上的决定性转移(movement)是集体有意将功能强加给实体(entities),如果没有这种强加,实体就无法执行这些功能”。人工智能、大数据运用、云计算、机器人、生物医学等都是人类从无到有的创造,由人类的智性能力(mental faculty)将无变成有,因为科技带来的便利和红利,人类和科技的对接是世界的集体意向性呈现,未来已来,虚拟终成现实!

三、情感与当下存在的虚拟现实构建

逻辑推理和独立思考,固然是每个主体的主要特征。但是,作为主体的事物,除了拥有意识的个体,还有感觉、信仰和欲望等情感。因此,要让人类认同并亲身参与这种主体性的建构,电影/游戏里面必须有情感的元素;反过来,人工智能也需要人类情感的投入,才能开启深度学习(deep learning)模式,让现实更符合人类的现实。这种情感和当下存在的现实建构在人类迈向后人类的意识理论建构之中尤其重要,成为一种重要的底层逻辑。而在影视作品和游戏中表现出来的上层逻辑,则可以是友情、亲情和爱情,三者成为虚拟的和冰冷的人工智能叙事中,以情感为主的叙述驱动力。

电影《失控玩家》(,2021) 有个场景。当男主角盖(Guy)问他朋友,如果我们活在虚拟的世界,那我们的存在还有什么意义?他的朋友回答:此时此刻我在和你聊天,在解决你的问题,我们朋友之间时常互相帮助,互相关心,这些时刻, 无论我们生活在虚拟的还是现实的世界,都具有意义。正是这种共情的情感能力以及活在当下的生存哲学,还有人类男主角把现实世界中对女主角的感情投射到游戏的移情作用,在电影中成熟的人工智能引擎的加持下,完成了电影多重现实的构建,让人工智能游戏主角盖拥有了仿如人类一样的情感、生命、历险以及成长。正是这种“会心”的心意连通,造就成功的情感的共鸣。该问题乍一听类似《三体》的“射手”和“农场主”假说,都涉及在人类(或其他物种)之上存在超然其上的“魔术师”,地球只是其中一个试验场,人类就像游戏人物一样只是试验品。可刘慈欣和《失控玩家》编剧的存在哲学不一样,刘是理性和推理,而《失控玩家》则是感性和情感,后者更具有人文和生活的底色。

拉康在镜像理论(mirror stage)中指出,成长的婴儿会向镜中像发笑。 这种“会心”的笑,标志了主体性的萌芽。对婴儿来说,镜中像的回路作用为婴儿看到统一性:承认自己是“我”就像承认自己是他者(other)一样。镜像理论本是婴儿发展的理论,可是到20世纪50年代早期,拉康修改了这一理论,认为该理论也代表了一个永久的主体性结构。按照拉康所言:“镜子舞台是一出戏剧(drama),它的内在推动力从不足到预期,为被空间识别吸引的主体制造幻象,从支离破碎的身体形象延伸到整体的形式(totality)。”镜子的活动类同于戏剧,照镜子活动的反身性(reflexituy),即镜像与婴儿之间互动相互联系与影响,彼此无法独立,认知与参与永远处于动态的变化过程之中。同样,《失控玩家》为戏中戏的互动不断重叠,为多种现实的构建提供了可能。

具体到电影与游戏,《失控玩家》中现实的重要配角键盘(Keyboard)也把部分的自己分配给了(游戏)主角盖(Guy),两人对待女主角米亚(Mia)的感情犹如现实与镜像,镜花水月般的情节因为科技与游戏被实现了。事实上,男主角的爱情故事和我们常见的小说或者电影里面的爱情套路一样,就是那种将自我成长和一见钟情爱情故事糅合在一起的常见人类爱情故事模式。首先,男主角见到他的梦中情人,可是他发现他自己只是游戏里面的非玩家角色(NPC),就是游戏里面的边缘人物。非玩家角色没有主角眼镜的加持,永远不能跟戴眼镜的女主角互动,更遑论追求。故事双线并行的转折,出现在游戏里的盖发现自己靠近不了游戏里面的女主角,从而奋发图强挣脱了游戏的人物设定;而在游戏外,盖因为游戏开发者键盘(人类)对女主角米莉(人类)的爱慕,依托游戏隐藏的人工智能引擎而萌发意识,从而改变盖这个人物整个的命运。戏里戏外,镜里镜外,一起努力,把盖从一个边缘的小人物NPC,变成了一个游戏里面的英雄。就是这种小人物的逆袭,受到了万万千千的普通宅在家里的玩家的喜爱,并把自己在现实受到的不公平对待投射到游戏里的人物成长和逆袭,众志成城,誓要抱得美人归。于是乎通过情感和存在的设定,先利用情感迁移了玩家们的情感,再利用存在的设定模糊了现实与心理之间的分界,同时因为电脑技术的快速发展而造出越来越逼真的现实,可以让人长时间沉浸式体验的游戏,从而产生了多种世界的可能。情感似乎是“后人类”难以撼动的领域。也正如此,在《失控玩家》中,盖喜欢的女性类型是程序员以自己的暗恋对象设定的。与其说这是人类乐观主义的投射,不如说这是人类成为后人类的投射。正如凯瑟琳·海勒所提出:“当你凝视着闪烁的符号能指在电视屏幕上滚动,不管你对自己看不到却表现在屏幕上的实体赋予什么样的认同,你都已经变成了后人类。”也正是因为此类电影所展现的人类与非人类的良好互动的可能性,让现代人慢慢生成后人类。

2021年3月10日,沙盒游戏平台Roblox在人类历史上首次将“元宇宙”(metaverse)概念写进招股书。“元宇宙”将本来镜像理论中残缺不全的幻象,完善为一个和现实世界有密切关联、可是自我的影像空间又相对独立的“宇宙”,技术的突破与集合打破了拉康在镜像理论所言的不足,开始具有了自给自足的整体性(totality)。“元宇宙”是个平行于现实世界,又独立于现实世界的虚拟空间,为在线虚拟世界,是越来越真实的数字虚拟世界。“元宇宙”吸纳了互联网革命、人工智能革命,虚拟现实VR、增强现实AR(augmented reality)、扩展现实ER(extended reality)、混合现实MR(mixed reality)、游戏引擎等虚拟现实技术革命成果,形成了自在的推动力,为被空间识别吸引的主体制造,向(后)人类展现出构建与传统人类世界平行的多种现实的可能性。本来这些只是在电影里出现的场景,如《失控玩家》电影中的游戏,因为资本逐利,技术发展,相信很快就会遍地开花,多种现实与后人类多种主体并置相信是不久以后的现实。

结 语

当今世界正处于科技的奇点时代,人类和其他物种的边界日益模糊化。随着过去几千年一元的人类中心主义被后人类理论和科幻电影/游戏逐渐撼动,多种现实和多种主体性被语言、信息和符号建构而显得逼真可信,加上元宇宙的商业前景,多种现实已经到来。一方面,我们身处智能时代,科技发展不断改变着人类的生活方式,比如2019年暴发的新型冠状病毒疫情让大家习惯线上办公、学习和互动,世界由三维到二维,再到虚拟三维;另一方面,机器人、仿生人和赛博格等准人类替代物的发展,使人类不得不面对来自其他物种、赛博格、人工智能的挑战,物种由一元(即将)变为多元。“海德格尔提示出一个我们不得不面对的事实,即人之人性一直处在流变之中。……‘认识你自己’不再是一个答案而是一个过程,是一项人必须完成却又永远无法完成的事业。”雅克·德里达(Jacques Derrida)提到“人的尽头”(the ends of man)时,认为“人”的形象一直被定义为没有确定的终结、超越任何给定限度的存在;人是通过技术来控制和克服自己的存在,他一直将技术确定为手段,外在于他的正确目的。阿甘本清醒地注意到了现代技术与动物性的关系,认为“历史终结后的人不再把自己的动物性保存为不可公开的,而是试图接受并通过技术统治它”。这意味着后人类试图让现代技术重新规定了后人类的动物本能,在多种空间的维度下,将重构我们的观念、情感、法律、意识形态和伦理,以及家庭和婚姻组成。在后人类的未来,我们的生活、情感、交往方式和对象会发生巨大的转变。