企业数字化转型的认知短板及其角色补救

2022-08-17安幸葛腾

安 幸 葛 腾

(中国信息通信研究院,北京 100191)

新冠肺炎疫情成为企业抗风险能力的试金石,也给数字化转型带来了历史性的加速发展机遇。然而,一些企业对数字化的认识存在两个误区:一是数字化就是上线,二是数字化转型是IT项目。一旦企业管理者的思想认识陷入这两个误区中,就制定不出科学、高效的数字化转型战略,自然造成数字化转型工作迟缓。此外,企业缺乏业务数字化的专业人才,在主导数字化转型的工作团队中,关键角色是将业务语言转化为数字语言的“翻译官”,选人不当就无法保障转型质量。对此,本文建议,企业管理者要在思想上走出两个误区、行动上抓好一个角色,切实推进数字化转型。

一、走出数字化的第一个误区:数字化不仅是上线,转型的关键是流程再造

(一)流程再造是数字化转型的关键

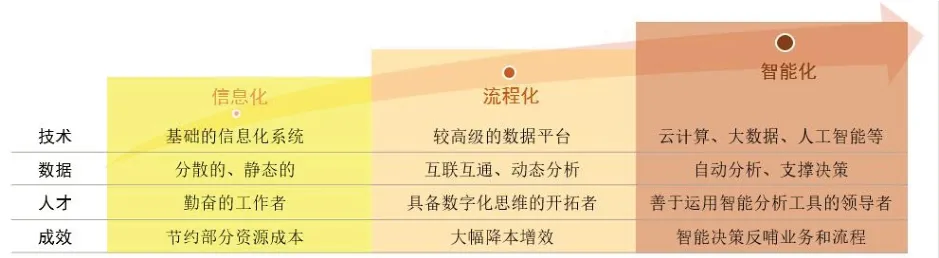

多数企业把数字化简单的理解为“就是上线”。这个说法不准确、也不全面。数字化可以大致分为三个阶段:初级阶段是信息化,把纸笔记录的信息转化为电脑编辑记录的信息;中级阶段是流程化,把人工来做的业务流程变成数字化流程;高级阶段是智能化,把人脑推理研判换成大数据支撑决策。信息化是流程化的基础,流程产生的数据是智能化分析的数据来源,所以这三个阶段是接续性的,会有部分时间段的重叠,但很难有跨越式的发展。也就是说,从信息化到智能化,必然要经过流程化的阶段(如图1)。根据当前我国数字社会的发展情况,大众对于“上线”的认识远远不止信息化,但字面又未体现数据方面,所以应该是指有数字流程。社会认知一定程度上反映了实际状况,当前,我国企业基本实现了信息化,但是,做到智能化的凤毛麟角,大多数都停留流程化阶段。实际上,正是办事流程的区别造成企业经营水平的千差万别,低效能的流程带来机构臃肿、反应慢、缺乏竞争力、缺少创新、用户不满意等等突出问题,这也是企业迫切要求数字化转型的原因。

图1 数字化转型的三个阶段

流程再造是从根本上重新思考流程,彻底地重新设计业务流程,以便在诸如成本、质量、服务和速度等关键性现代衡量指标上实现大幅度的提升。简言之,流程再造把低效能流程变成高效能流程,让业务运营更加“快、好、省”。数字化转型的基础就是利用数字技术完成业务流程再造,不仅大幅降本增效,解决当下的业务运转问题,还面向未来,把高质量的动态数据(与信息化的静态数据有本质区别,更精准反应运营过程情况)贡献给智能决策,助推业务发展,反哺流程优化,形成相互促进的正循环。所以,流程再造是数字化转型的关键阶段。

(二)“端到端”流程如何界定

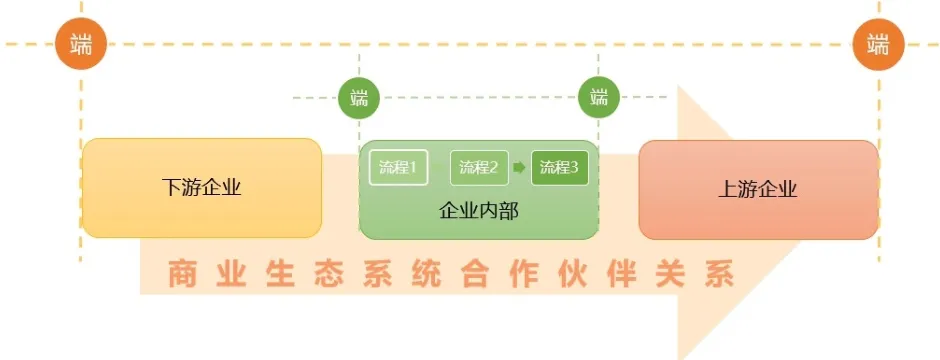

构建“端到端”流程是流程再造的目标,也是数字化企业的结构基础。什么是流程?简单讲就是办事的方法,好的流程就是实现业务运营目标并让用户满意。无论在线上还是线下,只要办事就有流程,它是客观存在的。一系列连贯的、有序的小流程组合起来,办成一件让用户满意的事,这个过程就是“端到端”,数字化社会背景下,“端到端”流程必然是数字流程。如图2所示,“端到端”流程是宏观的概念,不仅可以在企业内部,还可以延展到上下游,代表商业生态系统合作伙伴关系,最大范围上合作共赢。“端到端”可长可短,有一定的复杂性,流程越长、覆盖面越广,相关事件就越会被统筹考虑,越能够多的解决分散带来的各自为政、协同不畅、互相扯皮等问题。实际工作中,企业可以根据工作量、难度、紧急程度等情况综合评估,先做简单的、核心的或者亟待解决问题的“端到端”数字流程,打好基础后,再循序渐进,延长至两端。

图2 “端到端”流程示意图

二、走出数字化的第二个误区:数字化不是IT项目,必须从管理出发

(一)数字化转型不是IT项目

很多企业把数字化转型看作信息化建设项目,由IT部门牵头实施,最终没有达到预期成果。其实,这样的观点和组织方式几乎是注定失败的。旧流程反映的工作方式不是凭空产生的,是企业文化、管理制度、执行人员、环境条件等综合作用的产物。流程再造本质上是重构办事逻辑,关联带动价值观、执行方式、人员安排、利益再分配等方面变革,需要高层决断,甚至只有一把手才有足够力度协调利益相关方。可见,数字化转型侧重管理,而IT部门偏重技术实施,由IT部门主导数字化转型,必将会因为缺少主导权和协同机制而困难重重。

(二)数字流程的管理问题

让用户满意是企业的终极目标,而数字流程中往往缺少用户视角。按照质量管理的PDCA循环,流程质量管理也遵循“设计—运行—反馈—优化”循环,但是,流程反馈和优化的环节常常缺失。根源是流程是管理部门主导建设的,代表管理利益,当用户的意见涉及改变本部门管理现状时,哪怕对于端到端有益,归口部门也会倾向保持现状,不负总体责任。实际上,因为没有设置流程的具体负责人,用户很难知道向谁精准反馈。此外,由于没有建设优化机制,流程优化涉及技术、业务、管理部门的多方协调,非常缓慢。做不到敏捷管理,流程问题将积重难返,影响广泛。

(三)如何制定流程管理机制

当下优秀企业的管理思路发生了根本的变化,对内强调“管理即服务”,对外“顾客就是上帝”已经是普遍共识。无论是内部还是外部,数字经济时代更加重视用户体验了,但由于“职能筒仓”的管理模式,整体负责缺位、关联环节薄弱、管理成本大幅提高,执行效率耽误在部门间协作上,削弱用户体验。因此,需要成立独立且高于各职能部门的数字化转型牵头组织,代表用户的利益去发现问题,赋予权责去处理问题,并具备再造流程的能力。不但要领导挂帅,还要选好承担具体工作的全职人员。全职人员能够保障观点客观,有足够的精力投入工作,同时,专人专职也向全体员工释放了严肃认真的、足够重视信号,有利于形成全体参与的转型氛围。

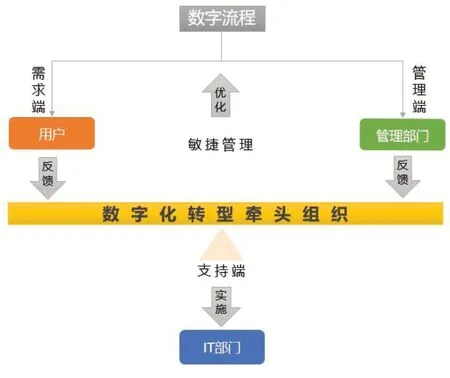

考虑流程敏捷管理的工作需求,流程管理机构应常设,并为每个端到端流程指定高级别的总体负责人。如图3所示,流程不仅为用户服务,也为管理者服务,当用户和管理者有新问题、新需求时,应该能快速找到流程主管机构反映,机构组织相关方判断反馈意见的价值,如需优化则快速组织实施,减少平行部门之间繁琐的申请、解释、沟通程序,节约人力和时间成本。

图3 敏捷管理工作机制示意图

三、抓好转型的一个角色:业务语言向数字语言转译的“翻译官”

(一)为什么要有“翻译官”

把业务语言转化成数字语言的是转型的开端,性质很像中译英——既要充分理解中文含义(业务语言),又要懂英文语法(数字语言)。那么技术和业务骨干合作可以完成这项工作吗?并非如此,首先是缺少全局思维,二者只代表各自立场,没有人站在端到端流程的高度思考全局,也没有人为用户发声。其次是“翻译”责任不明确,技术人员注重实施,认为业务人员应写好详细的《需求说明书》,而业务人员注重愿景,认为提出业务需求就可以了,其他设计应该由技术人员做。二者都不愿意承担“翻译”的工作,因为这部分最难、最复杂。最后是时间精力投入不够,二者都有各自的本职工作,不能保障参与时间,会极大影响工作推进。他们之间缺少一个“鸟瞰”全局并主导沟通的角色,理解用户、业务、技术需求,促进三方互相理解和合作,承担将业务语言变为数字语言的“翻译”工作,这就是数字化转型的“翻译官”。

(二)谁适合做“翻译官”

翻译的原则是“信达雅”——既要忠实原文,又要通顺,还要有文采。流程再造也是如此,管理学家迈克尔·哈默说流程再造是“一半艺术,一半科学”。谁来担当数字化转型中的“翻译官”呢?既懂业务、又懂技术,既有统筹管理能力、又善于沟通协调的多面手最好,但这样的综合人才并不多见。我们不妨放宽一些标准:懂一点业务,懂一点技术。因为数字化转型工作中,最重要的不是技术和业务,而是数字化思维。什么是数字化思维?就是能够指导流程再造的思维方式,是想象力和创造力。拥有这样思维的人特征明显:他们视野宽阔、思维活跃、责任心强、总是有办法解决问题,他们善于运用逆向思维、打破原有规则、抛弃旧的价值观,同时善于重塑和规划设计,能够在天马行空甚至有些疯狂的想法中得出一个好点子。所以“翻译官”的最佳来源,不是那些已经安于流程现状的资深老员工,而是那些思维还未被固化、勇于披荆斩棘、开拓创新的轻年骨干者,企业要培养他们成为数字化转型的执行专家。

(三)“翻译官”工作如何开展

“翻译官”可以选5到7人组建成灵活敏捷的小团队,参照以下步骤开展工作。

一是广泛调研业务、技术和用户。业务不用了解太细,知道工作内容、性质、所需资源即可,技术不用了解太深,最好看一两个数字流程的搭建过程,就能知道技术允许怎么干,还要请用户提出问题和端到端流程的愿景,判断流程再造的大方向。

二是流程重构。首先,制定目标,大概要做成什么样,开展头脑风暴;其次,制定端到端流程的大概框架,运用“增删简合调”五步优化流程(增加缺少的、删除没有价值的、简化繁琐的、整合能并行的、调整办事顺序);再次,考虑人财物等资源,不要让原来的岗位和人员束缚流程,而是让新岗位、新人员来匹配新流程,用“综合赋权一人”的方法代替层层审批;最后,检验流程是否大幅降本增效,达到了预期目标。

三是写实施方案并把握大方向。撰写《需求说明书》是从构想到落地的关键一步,其间要充分沟通,积极争取管理人员、业务人员的认可,避免建成后提出颠覆性意见,同时与技术人员敲定细节,确保可行性。交予技术实施后要跟踪进展,做好解释说明,及时纠正偏差。流程建成后,组织业务、管理部门和用户等相关人员测试,受到数字流程启发可能会产生许多新的想法,这时要把握好大方向,引导大家认可同一方案。

四是上线和运维保障。上线前培训,可以由“翻译官”或流程总负责人主讲,主要是宣传新价值观,让大家认可、乐于使用新流程,具体细节不用讲太多,在实际使用时再配合技术指导。正式上线后,要公开咨询和意见反馈渠道,预备多名问题服务和技术支持人员,因为在最初几天里会问题激增,及时应答和快速处理问题,可以最大限度降低负面影响,保障新流程推广执行。复杂说明文档不建议设置,用户不愿意看长篇大论,而且敏捷管理随时面对改变,无须花大量时间更新文档。

四、结语

尽管企业数字化基础不一样,转型的目标有差别,实操的难度有差异,但是都会涉及业务开展方式的重塑,也就是经历端到端流程再造。这项工作无论是内部组织开展,还是请第三方机构协助,都离不开企业内部人员的深度参与,所以组好队、选好人,是落实转型工作的必要条件。要走出数字化是上线、转型是IT部门牵头工作的思想误区,就应成立一把手挂帅、具有数字化思维的人员组成的数字化转型工作组,扎扎实实地深入到具体流程的调查研究、再造设计中去,创新管理和业务流程,切实改善企业运营状况,为大数据分析支撑决策打下坚实的基础,从而推动数字化转型步入深水区。