思政教育在信息化“创戏课”中的融入

2022-05-29刘庆华刘姿彤

刘庆华 刘姿彤

【摘要】“创戏课”是将戏剧的表现方法与戏剧元素应用在教学活动中,以信息技术为载体进行教学设计,融入教学活动。创戏课以拓展学生认知、提高语言能力、激发创造力、培养协作力等多元化的能力培养为课程目标,以加强信息技术与教育教学融合创新发展,推进思政教育创新为教学任务,关注学生创新力与合作力的培养,注重对学生艺术感知力与鉴赏力的启发。通过戏剧手段开展活动,可使学生的道德素养、思想品质、精神情操在无形中得到有效提升。本文就思政教育在信息化“创戏课”中的融入作一探讨。

【关键词】思政教育;信息技术;创戏课;融合

【中图分类号】G424.21【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2022)09—0015—05

信息技术悄然改变着我们的世界、融入我们的生活,也时刻影响着青少年世界观、人生观、价值观的形成。青少年是党和国家建设事业的接班人,加强青少年思政教育,对于家庭、社会都是尤为重要的事情。在艺术实践课的教学设计中,不仅要力求给学生带来更多的专业知识和更好的学习体验,还要不失时机地渗透“系好人生第一粒扣子”的思政教育,引导青少年从小树立远大的理想、健全的人格、坚定的信仰。

随着中小学教师信息技术应用能力提升2.0工程的实施,以全面促进信息技术与教育教学融合创新发展为目标,推动了教育现代化与教学创新发展新机制[1]。在“微电影活动课”教学实践基础上设计的创新课——“创作性戏剧表演实践课”以下简称“创戏课”,借鉴了美国创造性戏剧体系(Creative drama)和教育戏剧发源地英国的DIE(戏剧教学法)和TIE(教育剧场)方法,结合国内“教育戏剧”课的活动经验,将戏剧的表现方法与戏剧元素应用在教学活动中,利用信息技术融入教学活动,完成教学目标。

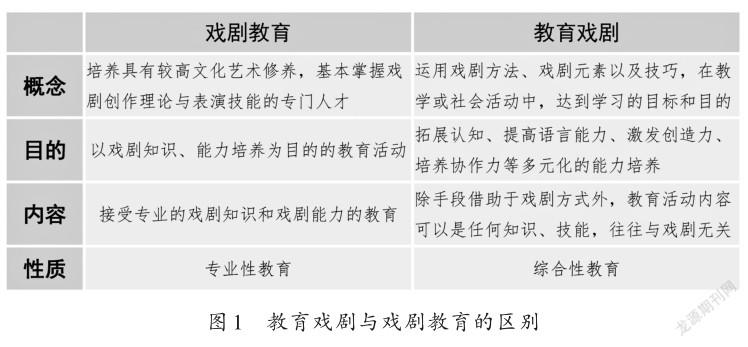

“创戏课”是以教育戏剧理念设计的,“教育戏剧”一词最初直译于英国的Drama in Education(戏剧教学法),这个理念起源于十八世纪法国思想家、教育家卢梭的自然主义教育思想,他在《爱弥尔》中提出“在实践中学习”和“由戏剧实践学习”两个概念,开启了以戏剧作为教育手段的先河[2]。这里所说的“戏剧”可能与大家日常认知中的“戏剧(教育)”有些不同,与传统戏剧的最大差别在于(见图1):“传统戏剧”以展示表演为最大价值取向,而“教育戏剧”则重视学生自身在参与过程中的观察与认知、思考与协作、反省与体验。

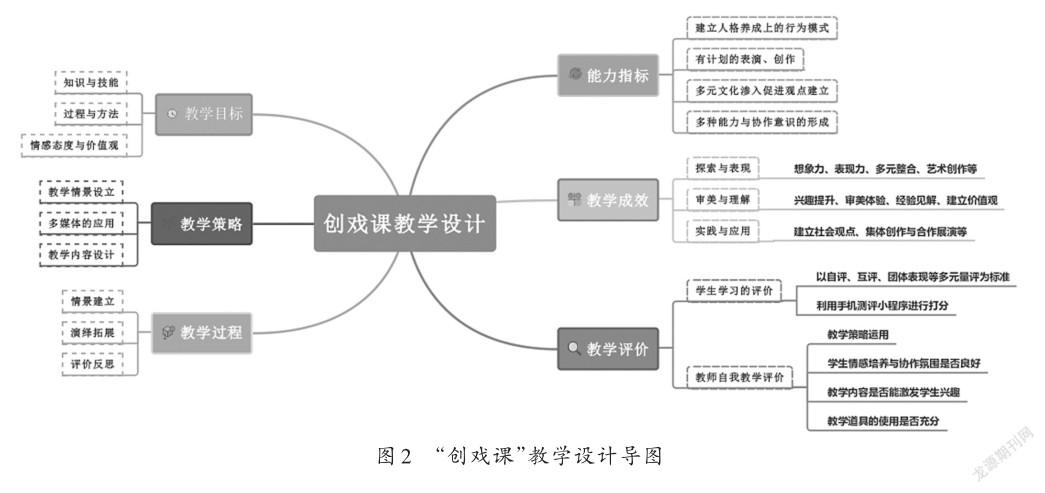

“创戏课”的教学设计(见图2)融合了信息技术的应用,以互动式戏剧手段打造体验式活动课,更加关注学生创新力与合作力的培养,注重对学生艺术感知力与鉴赏力的启发[3]。这种体验式的互动教育,能够帮助学生培养独立思考和正确分析问题的能力,使学生的道德素养、思想品质在无形中得到有效提升。

在“创戏课”的教学设计中笔者设计了“情景建立”“演绎拓展”“评价反思”三个模块,每节课都有一个主题活动,围绕主题推进一个思政内容,利用多媒体资源在课程中的运用,更好地激发学生的活动兴趣与参与度[4]。

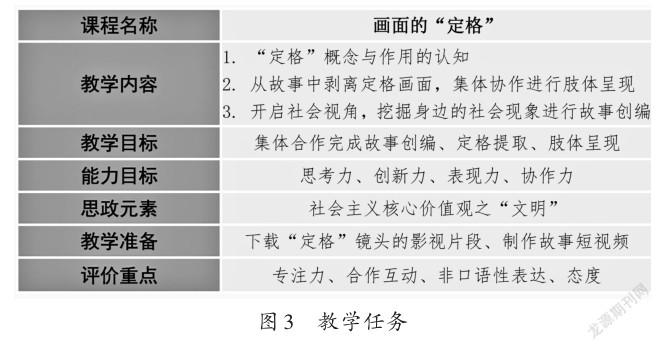

以“定格”这节课为例,“定格”就是静止的影像画面,电影镜头运用技巧之一,用以突出、渲染某一场面。从一段故事情节中,划分出发生、发展、高潮、结尾四个段落,根据段落内容提炼出四个定格画面,是对学生逻辑分析能力的训练。通过小组讨论,以集体合作形式做“定格”的肢体呈现,是对学生创新力、表现力与协作力的培养。以小故事“一个塑料袋”主题思想为线索,让学生继续围绕该主题挖掘身边的社会现象,创编故事并做“定格”的提取和展演。这节课,融入了关于“社会主义核心价值观——文明”的思政元素(见图3)。

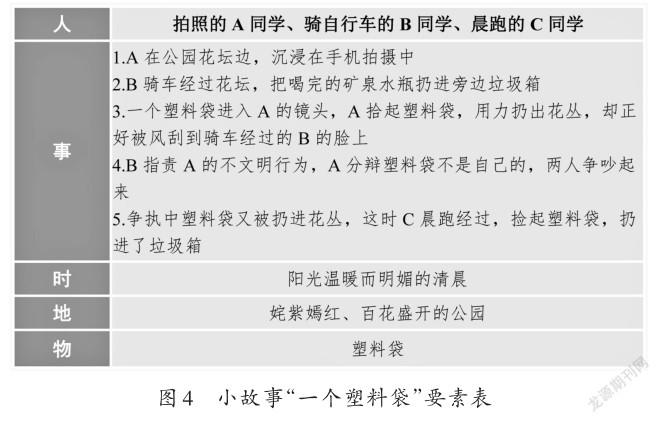

1“.情景建立”模块导入思政话题。课前准备,以“文明”为主线创编短故事“一个塑料袋”;用PPT制作故事的“要素表”(见图4);录制老师讲故事的音频文件进行编辑,添加风景画面、雀鸟叫声等环境音效,制作讲故事短视频,为学生展演活動营造氛围;剪辑制作有“定格”镜头的影视剧短镜头集锦,以便学生更好地理解和感受“定格”的画面构成和镜头作用。

课上,首先将“要素表”投在大屏幕上,让学生分组协作,根据“要素表”内容进行故事扩展,以便拓展思路,为后面独立进行故事创编做准备。其次给各组十五分钟准备时间,讨论“定格”画面的设定并排演。再次是呈现环节,老师播放讲故事视频,以“老师讲、学生演”的形式进行展演。最后是评述环节,展演结束后,让学生对该故事中的人物进行分析,增强学生对社会现象的判断能力。“一个塑料袋”反映的是维护城市文明行为中“小我”与“大我”的不同呈现,通过讨论,同学们都觉得C的做法是最棒的,值得大家学习。

2.“演绎拓展”模块拓展社会视角。通过第一模块的情景建立,学生已经能够调动情绪,进入创作、表演状态,这时,让各组学生继续围绕“文明”话题,挖掘身边的故事,制作四格画面的排演脚本,使用电脑设备上的音乐软件,搜索下载与故事情节相和谐的配乐,作为音效背景,组内选一位同学担任旁白,一位同学担任摄像,以“一人说,多人演”的形式,做故事呈现并拍摄“定格”呈现的影像素材。

社会视角的挖掘是一个提升社会观察力、思考力与认知力的过程,而分组讨论和故事创编,可以很好地促进团队协作,提高学生的分析表达能力。在这个“拓展”模块中,学生是课堂的主体,在培养社会观察能力、故事构思能力、肢体展现能力的同时,多媒体应用能力、拍摄构图能力以及对音乐的感受力也得到了锻炼和提升。

3“.评价反思”模块将思政素养内修于心、外现于行。各组做完展演后,要从故事构思、定格呈现、配乐选择等方面彼此点评,结合所提意见进行改进,再做呈现,这是一个互评、反思、整改的过程,而后,让学生对各小组综合表现进行小结,自由发表见解。活动即将结束时,老师对“定格”这节课的学习表现从以下方面进行总结:一是从各组对故事的结构创编角度进行点评;二是从学生创意表演和定格画面抽取角度点评;三是从各小组挖掘的社会视点角度进行点评;四是引入思政教育:善小亦为之,文明举手间。最后,让学生保留本次课程制作的小故事排演腳本、定格展演拍摄素材、旁白剧本、配乐文件等活动要素,在后面的视频剪辑课程中,学生会将这些素材制作成自己的“定格”画面短视频。

以信息技术为教学载体,在“创戏课”教学设计和课程思政上不断创新,探索创戏课活动新路径,寻找思政元素在艺术活动课中的隐性呈现,让思政教育以更多的形式和路径融入课堂,达到“课程思政,润物无声”的教育效果。

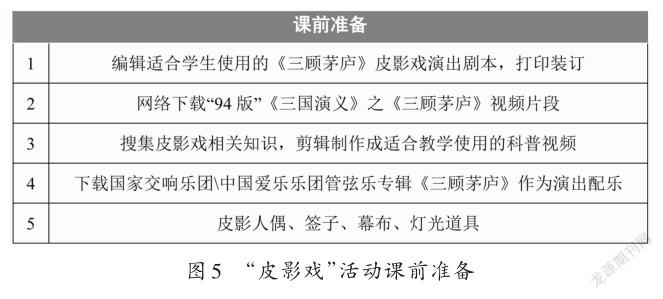

1.了解民俗,勿忘家国——走进皮影。“皮影戏”是我国民间古老的传统艺术,始于西汉,至今已有两千多年历史,2011年被联合国教科文组织列入“非遗名录”。在“创戏课”中融入“皮影戏”活动,让学生零距离接触民俗文化,感受非遗魅力,提升民族底蕴,培养家国情怀。《三顾茅庐》是皮影戏的经典剧目,这节课的准备过程如下(图5)。

“94版”《三国演义》电视剧虽然舞美、后期制作等方面稍逊新版,但“老”演员们的演技堪称经典,那种以话剧、舞台剧塑造角色的表演风格更加具有既视感,能给学生带来更好的视听感受。学生通过观看《三顾茅庐》视频片段和剧本文稿,对这段历史有了更深入的了解,通过皮影科普视频的学习,学生对皮影表演也有了更多认知和感受。

演出前,先进行“前声”和“签手”的分工。传统皮影戏根据不同地域风俗,讲究和分工也有所不同,西北皮影戏班子是“五人忙”,有“前声”“签手”“坐槽”“上档”“下档”五人组成,除“签手”主要负责操控皮影,其他四人要负责十六件乐器的演奏。在我们的课程中,采用《三顾茅庐》管弦乐曲作为背景配乐,解决了“坐槽、上档、下档”的问题,“前声”和“签手”是由多名学生分角色担任的,“前声”负责旁白和角色配音,“签手”的任务是操控皮影人物动作,这样部署能让学生的表演更加专注。

通过皮影戏的表演实践,学生的合作力、表现力、感受力都得到了很好提升,同时,皮影戏为学生打开了中国的历史长卷,增强了中华传统文化的熏陶。

2.以声动情,重温经典——身临其境。配音是一门语言艺术,在增强学生语言感受力、表现力、创造力的同时,通过配音活动能够更好地帮助学生建立自信。手机配音APP以其丰富有趣的功能,为学生配音活动提供了便捷途径,可以满足学生基础配音训练的需要,比如“配音秀”这款APP,拥有很多配音练习素材,还可以自己制作、上传所需要的视频文件。

选择《闪闪的红星》《小兵张嘎》等经典影视片段以及优秀的励志散文诗集,为学生制作配音素材,学生的模仿力、专注力、领悟力都能得到很好提升。同时,配音课在寓教于乐中能更好地培养学生的家国情怀。配音课前准备,先下载好影视剧的全片或节选片段,如果是散文诗朗诵,就用PPT编辑配音素材介绍资料,为学生的配音活动做好情感铺垫。

比如,配乐朗诵梁启超的散文《少年中国说》,先对作者和写作背景进行介绍,梁启超是中国近代维新派、新法家代表人物,戊戌变法领袖之一,这篇文章写于1900年,戊戌变法失败,梁启超流亡日本之时,文章激励青少年要奋发图强,充满了强烈的爱国情感。还有电影《闪闪的红星》是由八一电影制片厂拍摄,在1974年上映的一部老影片,很多同学不了解这部优秀的红色经典电影,它讲述了1930年至1939年在艰难困苦环境中成长起来的少年英雄潘冬子的故事。

通过资料和电影片段的学习观看,能更好地调动学生情绪,提升对声音的控制与情感的表达能力,并从配音体验中增强对中国革命史的认知,培养家国情怀,这些都是“铭记历史,不忘初心”思政教育的好路径。

3.光影育人,助力成长——电影鉴赏。电影鉴赏是“创戏课”设计的重要内容之一,电影作为一种光影艺术,它具有“文以载道”传播正能量和引导审美取向的社会责任。随着信息技术的发展和多媒体网络资源的优化,为人们带来更多的优质共享资源,电影不只能在院线观看,随时随地通过视频APP就能搜寻到优秀的电影作品。选择优秀励志类影片,为学生放映,在提高学生电影艺术鉴赏力的同时,更能使内心获得激励。

观影前先给学生介绍电影资料和故事背景、故事梗概及主要人物,并布置观看任务。以艾尔伯特·休斯执导的美国电影《阿尔法:狼伴归途》为例,这部电影2018年在北美上映时,被赞为“叹为观止的史诗巨著”,影片以欧洲北部冰川时期的恶劣环境为背景,讲述了部落首领的儿子科达初次参加狩猎就惨陷绝境,为了生存与狼为伴,学习“狼性”并存有“仁心”,一人一狼结伴同行寻找归家之路的故事。主角科达是一个具有仁爱之心的少年,在参加部族狩猎前甚至不敢杀死一头猪,正是因为他的“仁爱”导致被野牛袭击差点送命,令自己陷入绝境,然而,还是因为他的仁爱,使他最终走出绝境历练成为强者,这部影片场景宏大,除了开头和结尾进行了剧情铺设,中间大段落用最少的角色和成本拍摄出了高品质的作品,传达给观众最深刻的内心感受。

为了使电影鉴赏课更有趣味性,采用手机微信中的问卷系统进行观影任务测评,课前,老师围绕影片内容编辑制作问卷,观影结束后,让学生通过参与小程序答题活动,提高观影的活动成效,最后通过与学生讨论影片内涵、交流观影感受,挖掘和揭示影片中的教育思想,将正确的世界观、人生观、价值观渗透到电影鉴赏课活动中,使学生获得人生启迪。

青少年阶段是人生的“拔节孕穗期”,心智逐渐健全,思维进入最活跃状态,最需要精心引导和栽培,利用“创戏课”的丰富活动和创新理念,加强信息技术与教育教学融合创新发展,不断挖掘教育资源,开阔学生视野,更好地将课程思政融入教学活动,推进思政教育创新,引导青少年形成正确的认知体系、价值观念和道德情操,树立坚定的政治立场和远大的理想信念,为学生终身发展奠定基础。

[1]陈晓明.用信息化推动义务教育优质均衡发展[J].天津教育,2019(12):21-26 .

[2]张晓华.表演艺术120节戏剧活动课[M].北京:中国戏剧出版社,2016.

[3]郭嘉欣.“音乐+戏剧”激发学生的表现力的教学启示[J].新教育时代电子杂志(学生版),2018(42):01 .

[4]张晓华.教育戏剧跨学科教学课程设计与实践[M].北京:中国戏剧出版社,2017.

(本文系2021年度天津市教育学会“十四五”教育科研规划课题“基于核心素养和课程思政的初中化学教学实践研究”的研究成果,课题立项号:KT-[十四五]-009-GH-2111)

编辑:张昀