立于文化自信 探于江南越韵

——浙江原创民族歌剧《秋瑾》审美分析

2022-05-27王羲侗汪晨阳

王羲侗 汪晨阳

2020年10月26日,歌剧《秋瑾》在绍兴文理学院首次上演。这是第一次用西方歌剧形式来演绎绍兴历史名人题材的舞台艺术作品,给人耳目一新的艺术享受。该歌剧受到绍兴文广局的大力推荐,主创团队实力雄厚,文本是由著名歌唱家、剧作家、“中国第一代仇虎”扮演者孙禹撰写,曲作者为作曲家晓其、杜克,由浙江音乐学院硕士生导师、国家一级演员胡雁饰演秋瑾,其余演员由绍兴文理学院师生担任。全剧采用倒叙穿插的手法,分为“序曲-王家大院-出走-扶桑-知音-逮捕-就义”7幕,展现了秋瑾作为一名从封建大家族的大家闺秀逐渐成长为一名“引刀成一快”的革命志士。本文以歌剧中的音乐作为出发点,从越剧音乐元素的引用和传统音乐元素的借鉴等两个方面入手,剖析音乐的创作特征,从而更好地赏析这部作品。

一、歌剧《秋瑾》概述

中国歌剧发展于20世纪20-30年代,萌芽于中国戏曲艺术的肥沃土壤,是中西合璧的产物,具有鲜明的中国特性。中国歌剧经过几代艺术家的共同努力,发展出来歌舞剧、秧歌剧、正歌剧等艺术形式,形成了风格多样、多元并存的中国歌剧大家族,民族歌剧正是中国歌剧家族中光荣的一员。

中国民族歌剧作为最具中国特色的歌剧类型,是在中国近代文化史、中国革命史上应运而生的,其艺术特征十分突出:剧本在创作时充分借鉴和学习戏曲艺术的舞台艺术的叙事法则,通过板腔体的形式进行结构的铺排和剧情的进行;音乐在创作时主动学习中国的传统音乐和戏曲音乐,音乐语言和风格具有浓烈的中国气质,民族民间音乐元素的运用更加接近原型,在此基础上运用加花、变奏等方式进行发展,具有“既熟悉又新鲜”的聆听效果。此外,在演唱方面,以民族唱法为主,其他的唱法必须借鉴民族唱法的演唱方式,对于演唱过程中的咬字、吐字等方面都必须掌握典型的中国气质。正因以上这些鲜明的艺术特征,与西方歌剧中运用主题贯穿的手法和戏剧性思维既异曲同工,又大异其趣。[1]

歌剧《秋瑾》中“秋瑾”的人物原型为辛亥女杰、巾帼英雄秋瑾。这部歌剧通过描绘秋瑾参与革命起义、起义事败被捕和从容就义的英勇事迹,揭示了民主主义者与封建势力的尖锐矛盾,塑造了以秋瑾为主的反对封建专制,倡导民主,伸张女权的民主主义者形象。在强烈控诉封建专制的同时,讴歌民主的美好,尤其是女性的独立自强,是促使革命成功的关键因素之一。

作为新创作的民族歌剧,《秋瑾》运用戏剧板腔体思维和结构以及专业的作曲技法来塑造重要人物的核心咏叹调,以此来揭示人物复杂的情感层次和内心的矛盾冲突,刻画人物形象。并且在音乐素材的选择上侧重于越剧音乐以及传统音乐素材,是一部具有本土特色的民族歌剧。

二、歌剧《秋瑾》故事内容解析

《秋瑾》时间定位在1904—1907年,通过秋瑾、王廷钧和徐锡麟等人的情感纠葛和矛盾冲突,展现了秋瑾不畏艰难,终身为伸张女权、革命救国而努力、勇于献身中国革命的高尚品质。

在《秋瑾》的审美观赏中,爱国主义是第一要义。纵观全剧,均是围绕秋瑾带头打破三从四德封建思想、认定革命是救国唯一道路,并坚决走革命道路而展开,特别是起义失败后英勇就义的场景,奠定了秋瑾的人物形象。

在《秋瑾》开头的“序幕”中,导演将徐锡麟在安庆起义失败被捕后执行死刑的场景和秋瑾在绍兴得知徐锡麟英勇牺牲消息的场景并置在一起:徐锡麟拖着被射伤的身体,神情毅然决然,在行刑前夕高唱《人生自古谁无死》《自留肝胆两昆仑》,唱罢被斩首剜心;秋瑾得知徐锡麟就义的消息悲痛万分一度将要晕厥,在内心无比沉痛中唱出了《秋风秋雨愁煞人》。

故事回到了秋瑾嫁入王家后8年,与婆婆展开了一次激烈的争吵。原本就渴望打破封建礼教,倡导男女平等的秋瑾,在面对婆婆一再以男尊女卑等封建思想的压迫下,当众与婆婆起了争执,遂后不顾丈夫的反对,自费东渡日本留学。

在日本留学期间,秋瑾除在校学习外,还广交留学生中的志士仁人,积极参加留日学生的革命活动。最后因日本政府的取缔留学生规则,秋瑾等人愤而回国,在上海等地创办公学,开设女校,抨击封建制度之丑恶,宣传女权主义,号召革命救国。后与徐锡麟等人商议在浙、皖等地发动起义。起义事泄,秋瑾被捕。秋瑾不愿透露任何革命细节,只在纸上留下“秋风秋雨愁煞人”七个大字。

这场革命“血与火的洗礼”在秋瑾英勇牺牲中达到高潮,随而歌剧结束。秋瑾作为是一名爱国主义的战士,宁愿抛头颅洒热血也要为蒙昧无知的封建社会剌开一道民主的口子。正如《秋风秋雨愁煞人》中她唱到的“引刀一快壮志酬,甘抛头颅抵乡愁,剑胆琴心天地行。”足见秋瑾不仅顽强反抗所有的欺凌,而且致力于所向往的理想,大有“若为自由故,一切皆可抛”的凌云壮志。

三、作为底色的戏剧元素

越剧作为中国的第二大戏曲剧种,发源于浙江嵊州,发祥于上海,繁荣于全国,流传于世界。在发展中汲取了昆曲、绍剧等剧种的特色,经历了由男子越剧到女子越剧为主的历史性演变。越剧作为中国的戏曲,体现了戏与曲的完美结合。它的曲与歌是在固定的曲牌上灵活处理所表现的,即“一曲多用”或“死腔活唱”,又称“程式化”。就因为程式化的作用,它不仅擅长刻画人物的性格特征,能深刻的揭示人物的内心情绪并且多角度的深入描绘人物的心态变化,最重要的是注重戏剧性,越剧尤其擅长表达戏剧色彩性,手法多样且丰富,十分深入人心。将越剧与歌剧相结合,是取两者之长融为一体,具有极高的艺术价值。笔者以《秋风秋雨愁煞人》《梦里几度秋风疾》,来具体分析该歌剧如何巧妙的与越剧音乐融会贯通而独具特色。

《秋瑾》中女主角秋瑾的主题曲《秋风秋雨愁煞人》出现在第一幕中,在乐曲开头的前奏中采用了越剧中过门的音乐特点。(见谱例1)在戏曲音乐中,过门是其中程式性的突出体现,是板腔体越剧音乐重要的组成部分。越剧的过门可分为唱腔过门和动作过门两大类。因调式、板式的区别,又有唱调过门和板式过门的区别。唱调过门有起板过门、句间过门、落调过门等。在主题曲中,作曲家运用交响乐来模仿越剧中的起板过门、句间过门和落调过门。首先是起板过门,铜管乐器的齐奏以及浑厚的低音号并没有给聆听者时间准备,将八度下行的音程直截了当的呈现在聆听者面前。紧接而来的小军鼓密集的鼓点声,是模拟越剧中鼓板的单皮鼓的音乐效果,增加戏剧的紧张程度。第三小节开始速度逐渐由慢变快,像是鼓板为主角的亮相做的准备。正是因为低音铜管乐和小军鼓的开导得宜,之后的音乐才能释放出完美的舞台效果。

谱例1:秋瑾唱段《秋风秋雨愁煞人》

除了起板过门外,其他部分依旧采用了越剧中具有特色的音乐排列。此处的过门和西方歌剧中的连接句有明显的不同。其处于同一词句的中间和结尾处,中间的间奏被称为句间过门,结尾处的间奏被称为落调过门。不论是句间过门还是落调过门,都是与唱腔的情感、风格紧密相连,并且和角色的动作、思想过程相互补充、相互依赖。从旋律上看,句间过门的尾音停留在主调主音上(降B),落调过门的尾音停留在主调属音上(F),在调性上属于延续式的艺术处理手法。过门和唱腔的旋律完全不同,但彼此紧紧相依,一气呵成,难以任意删减。

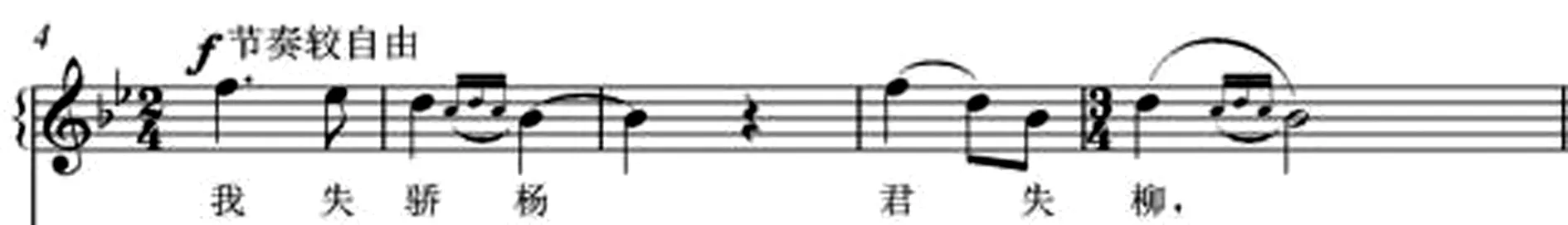

在《梦里几度秋风疾》这首分曲中,作曲家也运用了过门的特色处理,巧妙的将县令李钟岳的形象通过音乐描绘出来。(见谱例2)。

点明主题的散板引子将聆听者直接带入一个大抒情的环境中。形散神不散,作曲家在此处使用一种速度缓慢节奏不规则的自由节拍,该节拍的感觉就像雨后云雾缭绕着的山脉起伏,若隐若现。在这样具有朦胧气质的节拍的驱动下,加之mp到f的响度推进,该段引子的音乐给人一种由远及近的感觉。同时,远近的空间感也暗示了李、秋二人亮相舞台的一个空间移动过程。

标记为4/4拍、速度为65的过门较为缓慢,以固定音型变化反复的律动式过门模仿“走三步停一停”的状态,此处模仿的是越剧中演员在舞台上的走步。除了引子和过门,作曲家在李钟岳的主题旋律中采用了一定的越剧音乐的处理方法,结合表演者的唱词和舞台动作,将人物形象塑造的更加立体与鲜活。

这段旋律中采用的是越剧音乐中最有特点的每小节之后的休止符的处理方式,模仿越剧中用鼓板伴随步履的意味,走一步说一句的“官味”在音乐中体现的淋漓尽致。每一句之后出现的过门,是对唱词的一个补充,用于对官大人步态的描述。

从“黄泉路上乌篷船”开始,音乐节奏明显进行了压缩,更加推进了李钟岳情绪的变化对底。

谱例2:李钟岳唱段《梦里几度秋风疾》

在越剧中,有一种极具特色的板式,它属于紧二八板的变化唱法之一,被称为“紧拉慢唱/紧打慢唱”。“紧打”指的是梆子以极快的速度连续击打,“慢唱”指的是旋律的自由讴吟,尤其擅长宣泄悲愤、激昂的情绪。在李钟岳的《梦里几度秋风疾》中,作曲家就采用了紧拉慢唱的板式。在上句的结尾处,直接采用132的速度标记,管弦乐器的快速跑动搭配板鼓急促的“咚咚”声,成为了戏剧矛盾的顶点。

连续的节拍交替使得听众有一种反差感,在戏曲中是一种名为“合”的板式变化的方式。在“合”中,由不同的板式组合而成,体现了戏曲的戏剧性。将这种独特的表现方式运用到歌剧的创作中,表现了李钟岳极大的情绪反差,并将他心中悲痛交加的情绪直截了当的表达出来。

因人物、故事发生的地点在浙江绍兴,因此用越剧音乐来表现人物合情合理。作曲家并不执拗于完全越剧化的表达方式,而是将越剧音乐和歌剧创作手法结合在一起,运用越剧音乐中过门、主题旋律的特殊处理方式,用交响乐队来演绎,做到了“既新鲜又耳熟能详”的音乐效果。

四、作为主导动机的传统音乐素材

歌剧《秋瑾》不仅充分吸收融合了越剧的音乐特征,而且也选择了古曲和民谣等地方性音乐素材,经过改编和创新,成为了歌剧中独一无二的音乐元素。笔者以《秋风秋雨愁煞人》《对诗》片段对地方性音乐进行分析。

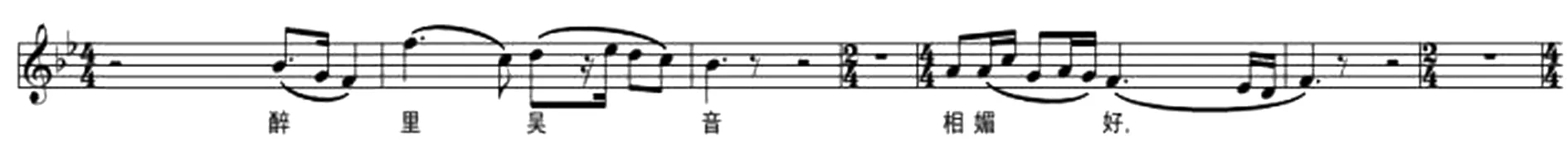

歌剧《秋瑾》中秋瑾的独唱音乐《秋风秋雨愁煞人》是以越剧音乐的铺排为基础创作出来,其曲调的素材来自古曲《蝶恋花·答李淑一》(见谱例3)。在古曲的基础上,作曲家经过精密的构思与再创作,谱写成了三段式结构的女声独唱,运用了A、B、C的曲式结构。作曲家在此保留了古曲波浪形的音乐走向特点,采用神似形变的方式将江南女子的温柔表现得淋漓尽致。此外,在句逗处增添了优美的抒情拖腔,期间插入具有越剧音乐过门的间奏,贯穿于全曲,使之更加抒情婉转。通过上述两个谱例的分析对比来看,《秋风秋雨愁煞人》(见谱例4)是在古曲的基础上加工处理,再经过作曲家的改编,使得曲调相比古曲叙述性更加强烈,形成了秋瑾独具的风格。和古曲同属于一个体系,但也略有区别,古曲更加的愁郁,《秋风秋雨愁煞人》则在发展中越来越铿锵有力,符合女英雄的气质与风格。作曲家正是在继承的基础上,进行大胆的改编与创新,将女性的温柔和作为英雄的豪迈气质很好的连接在一起,保留了古曲的神韵,赋予作品新的生命力,到达和谐统一。

谱例3:毛泽东词 赵开生曲《蝶恋花·答李淑一》

谱例4:秋瑾唱段《秋风秋雨愁煞人》

横向对比歌剧中的其他片段,《秋风秋雨愁煞人》是女主角秋瑾的独唱音乐,它的音调旋律在后面的许多唱段中都有出现,例如《引刀成一快》中“商女不知亡国恨”的词开始,就显示了“愁”的音调(见谱例5):

谱例5:陶成章、鲁迅、秋瑾三重唱《引刀成一快》

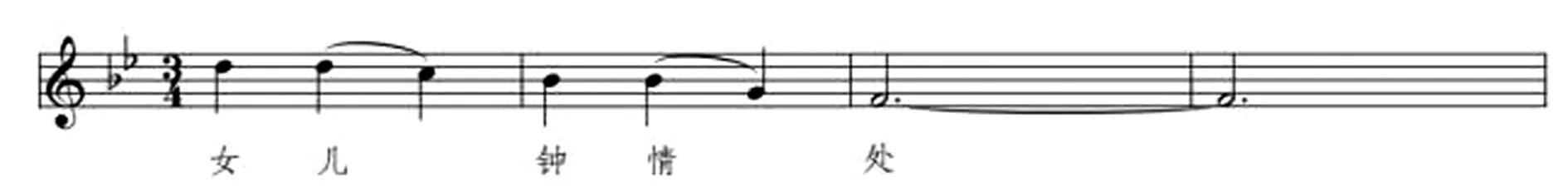

在《堂审》中“女儿钟情处,自有百花迎”这句话也引用了“愁”的音调(见谱例6):

谱例6:秋瑾、李钟岳二重唱:《堂审》1

作曲家通过运用主导动机的写作手法,将秋瑾专属音调“秋风秋雨愁煞人”贯穿全剧,使得听众在紧张矛盾的戏剧中,在听觉上得到连贯感受。

除了古曲之外,民谣也成为了作曲家加入到歌剧音乐中的重要素材之一。在《对诗》中,作曲家采用了20世纪流传于乡村中,老人哄睡孩童时所用哼唱的曲调(见谱例7):

谱例7:秋瑾、徐锡麟二重唱《对诗》

将原本的“摇篮曲”音调用于对诗场景,取曲中慢摇的音乐特点,写出此时对诗双方略显轻松的状态。该片段出现在“知音”的场景中,写的是秋瑾和徐锡麟两位革命志士惺惺相惜,对于革命有统一的理想。两人在稍缓的音乐中交流,一如随心的哼唱,述说着自己心中的情感。

作曲家通过不同角度对该作品进行透视,在创作中不断渗入越剧和地方性音乐元素,并与歌剧艺术创作紧密结合在一起,用独特的视角和方式阐释了一代女杰秋瑾的传奇故事。

结 语

戏剧教育家、话剧导演艺术家徐晓钟提出:“坚持和发展现实主义美学,在更高层次上学习和继承我国传统艺术的美学原则,有分析的吸收外国戏剧一切有价值的成果,以我为主,兼收并蓄。”

《秋瑾》作为新近创作的中国民族歌剧,在创作上大胆的借鉴了越剧的音乐铺成技巧、唱腔以及板式,并将其与交响音乐完美的结合在一起。用西方的交响乐来表现中国戏曲音乐中的过门、引子、句中的补充以及句尾的拖腔等越剧音乐的特色,为欣赏者呈现了一种既有歌剧意味又仿佛在观赏越剧的奇妙感受。同时,作曲家也将古曲和地方性音乐融入歌剧的音乐创作中。古曲和民谣之于当下,是古老的印迹,同时它也深深镌刻在每一个中国人的心中。它既具有时代的印迹,也具有新鲜的活力。正如在《对诗》中,身处百年前的秋瑾和徐锡麟在抒发情怀时,用当时极具时代韵律的民谣作为伴奏,更能使欣赏者身临其境。《秋瑾》用中国语言、中国音乐和中国极具特色的舞台艺术展示了“中国”的歌剧,这是一次新的民族化的探索,它深深的扎根于本土民族的文化,不断在本民族文化中寻找养料。《秋瑾》这部作品所蕴含的艺术特性以及不同人物中的真善美,充分展现了民族动荡中不顾艰难险阻一心保家卫国的英勇之士的真实生活。只有创作者具备较高的艺术修养以及思想情感,才可以切实满足欣赏者的审美预期,艺术特性方面所蕴含的审美性,不仅是内容、形式的一种深度融合,同时也是艺术自身所蕴含的真实情感。

《秋瑾》这部歌剧的创作和推广,是一次发扬传统文化的成功范例,这是集历史性、艺术性、思想性和观赏性为一体,在艺术创作和表现过程中真正做到东西方文化以及传统与现代的完美融合,促进了我国自身音乐文化的进步,更促进了我国歌剧事业的繁荣发展。

注释:

[1]居其宏.当前民族歌剧若干问题之我见[J].音乐文化研究,2020(01):6—14,3.