从字形舛讹看上古鱼类韵部的异文材料

2022-03-15齐晓燕

齐晓燕

(华中科技大学中国语言研究所,湖北武汉,430074)

异文,是研究上古音的重要材料。例如,古代传说中的太昊帝“伏羲”氏,有的古书写作“庖牺”或“包牺”(《易经》),有的又作“宓羲”(《汉书》),由此可以获得“古无轻唇音”的证据。就对传世文献中异文通假的研究而言,高亨先生的《古字通假会典》在资料的搜集整理、文字的考证辨释等方面都超过了《班马字类》《十经文字通正书》等书,具有学术价值。但高书带有工具书性质(该书前言也言及此),以汇编为主,并没有对所有材料一一甄别,而把所有的异文都看作是语音通假,则有如眉毛胡子一把抓,不免存在着有欠合理之处。本文对高亨《古字通假会典》[1]中鱼铎阳三部的异文材料进行统计,除去高书本身的印刷错误[2],共得到与语音通假无关的材料191条,可细分为语义相关、语义两解、字形讹误三种情况。下面仅就字形舛讹的情况举例说明。

以上三种看法,哪一种解释更有说服力呢?这恐怕还要从《说文》一书相关的体例说起。《说文》古文中有一种情况,就是正字下不出现古文形体,只是说解中标出“古文以为×字”。张静对此进行了统计,指出《说文》中共有17例[5],即“屮”下云:“古文以为艸字。”“疋”下云:“古文以为《诗·大疋》字,亦以为足字。”“诐”下云:“古文以为颇字。”“臤”下云:“古文以为贤字。”“”下云:“古文以为靦字。”[6]“凤”下云:“,古文凤,象形。凤飞群鸟从以万数,故以为朋党字。”“丂”下云:“古文以为亏字,又以为巧字。”“哥”下云:“古文以为謌字。”“”下云:“古文以为显字……或以为茧。”“”下云:“古文以为鲁卫之鲁。”“完”下云:“古文以为宽字。”“”下云:“古文以为训字。”“”下云:“古文以为泽字。”“汓”下云:“古或以汓为没。”“洒”下云:“古文以为洒埽字。”“童”下云:“廿,古文以为疾字。”“鼎”下云:“古文以贞为鼎,籀文以鼎为贞。”现在再回过头来看上述三种观点。看法(1)认为是假借的一种,段注列举了“丂、亏”“屮、艸”的例子来类比,类似的例子还有“疋、足”。这三个例子较之其他例来说比较特殊,两字之间虽然语音不同,但都字形相似。相比而言,“”“澤”在字形上则相差较远。或许认为前面的解释说服力不大,故段注又提出另外一种解释:“或按澤当作皐。”这样“”“皐”就有字形相似的可能了。看法(2)认为“”“澤”二字引申义相同,这本不差,但不符合许慎“古文以为×字”的总的体例。通过考察上引张静所举的17例,笔者发现其中除“廿、、汓”三字条存疑外,其他14条“古文以为×字”主要表现为“语音通假”和“字体关系(包括异体字、讹误字、古今字等)”两类,几乎没有因二字纯语义相同而用“古文以为×字”的情况。看法(3)从字形的角度来讨论“”“澤”二字的关系,或认为“”当作“皋”,或认为“澤”当作“皋”。不管哪种看法,中间都有“皋”这样一个媒介字形,认为是“皋”与“睪”的字形相近而发生的讹误。除此之外,有没有可能是“”字形本身直接与“睪”关联,而无关乎“皋”呢?据刘钊《古文字构形学》对“”与“睪”的字形分析[7],“睪”的字形是可以直接讹变为“”,无须通过“皋”作媒介。“睪”的金文写作“”,隶作“”,后来“目”讹作“日”,“矢”讹作“大”,所以“”是“睪”字形的直接舛讹字,而“澤”从“睪”得声,所以“”“澤”可以通假。《说文》中“()古文以为澤字”,其实是“睪澤”的语音通假。刘钊先生通过对古文字形的分析,层层剥茧,结论值得信任。既然“”是“睪”的字形讹误字,何以到了《说文》时代二者的语音相距甚远呢?对于这一点,笔者推测“”这一字形同时代表了“上声宵部”和“入声铎部”(作为“睪”的字形讹误字)两个读音的词,只是在表达“入声”词时,世人还是习惯使用“睪”这个字形来表达,所以“”的“入声”词用法渐渐退出了舞台,到了《说文》时代只有“上声”词的用法了。

二、鼛(见幽开一平)——睪(餘铎开三入)

《周礼·地官·鼓人》:“以鼛鼓鼓役事。”《风俗通·声音》引“鼛”作“睪”。又:《荀子·正论》“代睪而食”,《淮南子·主术》作“伐鼛而食”。鼛,《说文·鼓部》:“鼛,大鼓也。”睪,《说文·部》:“睪,目视也。从横目,从。今吏将目捕辠人也。”“鼛”与“睪”二字声韵调不同,语义各异。上述两处的异文,乃是由于字形讹误所致,概括起来,即“鼛”与“皋”发生语音通假,“皋”再与“睪”发生字形舛讹。“鼛”与“皋”通假的例子文献中常有。《周礼·地官·鼓人》“鼛鼓”,《说文·鼓部》“鼓”字下引《周礼》作“皋(皐)鼓”:“鼓,郭也。春分之音,万物郭皮甲而出,故谓之鼓。从壴,支象其手击之也。《周礼》六鼓:雷鼓八面,灵鼓六面,路鼓四面,鼖鼓、皋鼓、晋鼓皆两面。凡鼓之属皆从鼓。”“皋(皐)”上古属于见母幽部开合一等平声,与“鼛”的音韵地位完全相同,故二者可以通假。平行例证有:“皋”与“櫜”的通假。《左传·庄公十年》:“自雩门窃出,蒙皋比而先犯之。”杜预注:“皋比,虎皮。”孔颖达疏:“《乐记》云:倒载干戈,包之以虎皮,名之曰建櫜。郑玄以为兵甲之衣曰櫜。櫜,韜也。而其字或作建皋。”“皋(皐)”与“睪()”二字在字形上相似,“皋”在汉魏六朝时期可写作“”[8]。从字形上可以看出一开始还保留了左上角的一撇“丿”,后来一撇“丿”消失,写作“”,与“睪”字字形相差无几。“皋”与“睪”由于字形相似所致的异文还有不少文献证明,如《列子·天瑞》“其圹睪如”,《荀子·大略》作“皋如”;《荀子·王霸》“睪牢天下”,《后汉书·马融传》注引“睪”作“皋”;《列女传》“睪陶”,即《尚书》“皋陶”。凡此等等,不一而足。

三、夸(溪鱼合二平)——幸(匣耕开二上)——(泥叶开三入)

《说文·大部》:“夸,奢也。从大,于声。”《说文·夭部》:“幸,吉而免凶也。从屰从夭。”《说文·部》:“,所以惊人也。从大,从。”[9]可见三字音义皆不同。“”很早就隶变成了“幸”,《五经文字》:“,今依汉石经作幸。”现在我们熟知的“執”“報”,本都是从“”,隶变成从“幸”。“”本是一种刑具,甲骨文写作“”,小篆写作“”,与“幸”的小篆“”形体非常接近。到了汉魏时期,从“”的字,几乎都变成了从“幸”。“夸”与“”的相混,代表性例子:《汉书·王子侯表上》:“瓡节侯息。”颜注:“瓡即瓠字也。”《说文》:“,一曰读若瓠。”对于《说文》的读若例子,学界有两种看法[10]:(1)认为有脱文,桂馥《说文解字义证》:“一曰读若瓠者,当云读若瓠讘,谓声如讘也。本书‘讘’下云:河东有狐讘县。”(2)以段玉裁为代表的部分学者认为“瓠”为“執”的讹误字:“五字未详。疑当作一曰读若执,在读若籋之下。”段玉裁在“讘”字条下同样注释说:“按《史》《汉》表皆有瓡讘侯。徐广、小颜瓡皆音狐。考《汉志》北海有瓡县,小颜云瓡即執字。疑瓡讘二字叠韵,瓡当从爪作,執之或体,不音狐。《汉志》《说文》作狐讘,皆讹字也。”对于为什么“”会成为“執”的或体,王筠《说文释例》对此进一步作了解释:“爪者,丮也。執从丮,故或从爪作。”《说文·爪部》:“爪,丮也。”二字语义相通。“執”作“”后,“爪”讹误成“瓜”,故“”讹误成“瓡”。“夸”所从“亏”隶作“于”,所以“夸”可写作“”,“于”所从“亅”常变成了“丨”,如此“夸”的字形就和“”非常接近。综合以上两种可能,“執”写成了“瓠”,再语音通假写成了“狐”,这也是《史记》《汉书》异文的来由。

四、霍(晓铎合一入)——隺(匣药合一入)

单纯的“霍”与“隺”的异文文献未见,但以“霍”与以“隺”为声符的文字之间常有异文出现。如篧(初药开二入)与籗(端铎开二入)构成异文,即其例。大徐本《说文》有“籗”无“篧”。《说文·竹部》:“籱,罩鱼者也。从竹,靃声。籗,籱或省。”竹角切。段注本《说文》“籗”作“篧”,说解文字作“篧,籱或从隺”。《诗经·小雅·南有嘉鱼》:“南有嘉鱼,烝然罩罩。”毛传:“罩罩,籗也。”《释文》:“籗,助角反。”《尔雅·释器》:“篧谓之罩。”郭璞注:“篧,主角反。”“籗”,《广韵》“苦郭切”,又“仕角切”。“篧”,《大广益会玉篇》:“篧:苦郭、陟角二切。鱼笼也。《尔雅》云:篧谓之罩。又仕角切。”《篆隶万象名义》“篧,苦郭反。”《广韵》“士角切”,又“侧角切”。“籗”“篧”二字在字韵书中的注音互相交叉,“苦郭切”为“籗”的读音,“主角反”“仕角反”为“篧”的读音。由于字形舛讹,致使二字兼有彼此声符的读音。再如“”与“臛”的异文。《楚辞·大招》:“煎鰿雀,遽爽存只。”《考异》:“,一作臛。”《说文·肉部》有“”无“臛”:“,肉羹也。从肉,隺声。”“臛”应该是“”的形讹。其他从“隺”得声的字,都有从“霍”的异体字。比如“”,《说文·牛部》:“白牛也。从牛,隺声。”《重订直音篇》:“,音岳,白牛。,同上。”《正字通》:“,俗字。”比如“鹤”,《说文·鸟部》:“鸣九皋,声闻于天。从鸟,隺声。”到汉魏六朝时,可写作“鸖”,如碑刻文字,由此可以看出,“隺”的上半部分已经有演变为“雨”的趋势,到后期甚至变成了“髙”。《干禄字书》:“鸖鹤,上俗下正。”比如“榷”,《说文·木部》:“水上横木,所以渡者也。从木,隺声。”又写作“”,《正字通》:“,俗榷字。”“”又写作“”,《重订直音篇》:“,音鹤,马白頟。,同上。”《正字通》:“,同。旧注分为二,误。按《说文》有‘’无‘’,改从霍,非。”“搉”又写作“攉”,《干禄字书》:“攉搉,上俗下正。”“”又写作“皬”。诸如此类,皆因“隺”与“霍”发生字形讹误所致。

五、確(溪药开二入)——橐(透铎开一入)

六、嗄(山鱼开二去)——哑(影鱼开二上)——嚘(影幽开三平)

七、郤(溪铎开三入)——都(端鱼合一平)

八、鯦(群幽开三去)——鮥(来铎开一入)

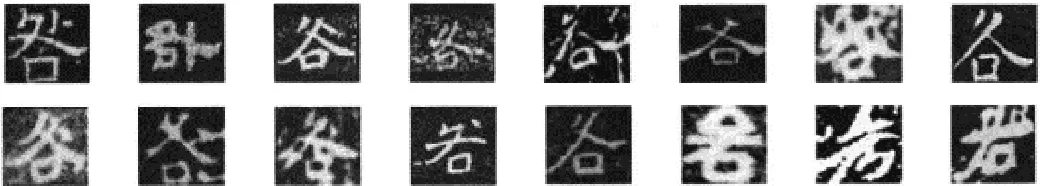

《尔雅·释鱼》:“鮥,鮛鲔。”《释文》:“鮥,郭音洛,《字林》作鯦。巨救反。”[16]《说文·鱼部》:“鯦,当互也。”“鮥,叔鲔也。”“鮥”是江鱼,“鯦”是海鱼,二者不同,《字林》:“鯦,鮛鲔也。”“鯦”乃是“鮥”的讹误字。“咎”与“各”形体相似,在汉魏六朝碑刻中形体如下(左咎右各):

异文通假的前提是语音相同和相近。所谓语音相同和相近,必须是声、韵同时相同或者相近。正如王力先生《古代汉语》所说:“如果韵部相差很远,即使是双声,也不能假借;如果声母相差很远,即使是叠韵,也不能假借。”基于此,笔者分析了“与澤”“鼛与睪”“霍与隺”“確与櫜”“嗄、哑与嚘”“郤与都”“鯦与鮥”“夸、幸与”八组异文,它们在语音和语义上皆不同,之所以会形成异文,乃是由此字形舛讹所致。而之所以会发生字形舛讹,可以从构形学方面得到解释。高亨先生《古字通假会典》中鱼类韵部其余180来条涉及语义方面的异文,将另撰文章论述。高书虽名为“通假”,但所搜集的材料性质复杂,关乎字的形音义三方面,有的实与语音通假无关,故在使用过程中需详加审辨,方能得出较为客观的结论。

注释:

[1] 高亨纂著,董治安整理:《古字通假会典》,济南:齐鲁书社,1989年。

[2] 例如“【湯与逖】:《易·涣·上九》涣其血,去逖出,无咎。汉帛书本逖作湯”这一条中,经核对汉帛书本《周易》“湯”作“”,“湯”乃高本印刷所误。

[3] 括号中为字对的上古音韵地位,依据的是郭锡良《汉字古音手册》(增订本),北京:商务印书馆,2010年。为方便叙述和考察,产生异文的字对,文章一律保持繁体,下同。

[4] 丁福保编纂:《说文解字诂林》,北京:中华书局,1988年,第10209~10211页。正文中第(3)条所引徐灏、钮树玉观点同此。

[5] 张静:《〈说文〉‘古文以为’考》,吉林大学硕士学位论文,2006年。

[6] 该条据段玉裁《说文解字注》改,徐铉本“靦”作“醜”。

[7] 刘钊:《古文字构形学》,福州:福建人民出版社,2006年,第87页。

[8] 毛远明:《汉魏六朝碑刻异体字典》,北京:中华书局,2014年,第257页。下文所引汉魏字形皆来自该书。

[10] 丁福保编纂:《说文解字诂林》,北京:中华书局,1988年,第10158页。

[11] (清)郭庆藩撰,王孝鱼点校:《庄子集释》,北京:中华书局,1985年,第291页。

[12] 彭裕商、吴毅强:《郭店楚简老子集释》,成都:巴蜀书社,2011年,第338页。

[13] 毛远明:《汉魏六朝碑刻异体字典》,北京:中华书局,2014年,第956页。

[14] 张守中:《睡虎地秦简文字编》,北京:文物出版社,1994年,第100页。

[15] 齐晓燕:《从字形舛讹论上古歌类韵部字的特殊读音》,《语言研究》,2020年,第41~45页。

[16] 黄焯:《经典释文汇校》,北京:中华书局,2006年,第939页。

[17] 秦公:《碑别字新编》,北京:文物出版社,1984年,第205页。