资源编排视角下的养老产业发展策略研究

2022-02-14郑帅

郑 帅

(沈阳工程学院 经济与管理学院,辽宁 沈阳 110136)

当前,健康养老问题已演变为社会重大民生问题。国家统计局最新数据显示,2021年我国人口总数为14.000 5亿,其中60周岁及以上人口为2.538 8亿,占比高达18.1%,而65周岁及以上人口为1.760 3亿人,占比达12.6%,2030年60岁以上人口预计达到总人口的三分之一。根据国际标准,中国已于1999年迈入老龄化社会,并将在2024年至2026年进入深度老龄化社会,在此背景下,国家持续出台了相关政策助推养老产业的发展。“十二五”规划明确了养老行业进行信息化建设;“十三五”规划明确应健全养老服务体系;根据《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》,“十四五”规划中重点提出要推动养老事业和养老产业协同发展,构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。可见,我国养老产业的发展迫切且潜力巨大。

养老产业是以60 岁老年人为服务对象,围绕“衣、食、住、行、医”,以满足高层次生活、文化需求为目标,向老年人提供商品和服务的民间营利事业活动的总称,亦称老人福利产业、老龄产业、银色产业等[1],包括为老年人提供生活照料、医疗护理、文化娱乐等服务的各类社会化、市场化运作的社会经济活动。因其产业链较长,涉及领域广泛,养老产业既是关乎我国人口结构的社会福利问题,也是国民经济中传统产业供给侧结构性改革的关键。民政部数据显示,截至2019 年底,全国各类养老服务机构和设施共17.76 万个,各类养老服务床位合计754.6 万张,超过50%的养老机构和近40%的养老床位由社会力量举办。据中商产业研究院数据,近10 年来,养老相关企业注册量逐年攀升(见图1),2019年注册量达3.8万家,比十年前增长151%。可见,在政策支持、技术发展、社会变迁和市场需求驱动下,我国养老产业有巨大的市场空间。

图1 近十年我国养老相关企业注册量

然而,囿于养老产业的投资规模大、周期长、回报低的特点,社会力量进入养老产业后经常陷入投入与产出难以平衡的困境,进而导致了我国养老产业的结构、资源供给不足且失衡等问题,具体表现在有效供给严重不足、医养结合程度偏低、专业人才招引困难三大发展瓶颈。究其根源,在于养老产业链较长,横跨第一、二、三次产业,故需要政府、企业、社会、社区、家庭等多方面力量通力合作。为破解当前养老产业发展困境,资源编排理论提供了构建资源组合,捆绑资源形成能力、利用能力创造价值的资源管理流程,在当前积极推动新一代信息技术与健康、养老产业深度融合的背景下,为满足老年人不断增长的多样化和个性化养老服务需求提供了新选择,为化解养老资源供需矛盾提供了新的思路和解决路径。

鉴于此,本文立足资源编排的理论视角,结合当前我国养老产业的发展现状与困境,提出资源编排视角下的我国养老产业的发展路径,对我国养老产业的发展以启示。

一、理论基础

资源编排理论源自Simont 等(2011)立足动态能力理论[2],关注如何在资源整合过程中形成企业的核心能力而实现创新的过程,旨在为企业有效整合内、外部资源,通过对资源的有效编排组合,实现资源的最大效用和价值。具体可以通过三个层面进行资源编排[3]:一是资源结构化,即通过资源的获取、积累及剥离形成关键资源的组合,进而与外部环境匹配;二是资源捆绑,即通过资源的稳定化、丰富和开拓形成核心能力;三是资源利用,即通过资源的调动、协调和战略部署,利用市场机会并创造价值。而养老产业涵盖一二三产业,具有生活性服务和生产性服务的双重属性,其发展关联医疗、信息等多个产业发展,横跨一二三等各种产业结构,因此,资源编排理论为推动我国智慧养老提供了有益的启示。

二、我国养老产业链的发展现状

1.我国养老产业的主要构成模块

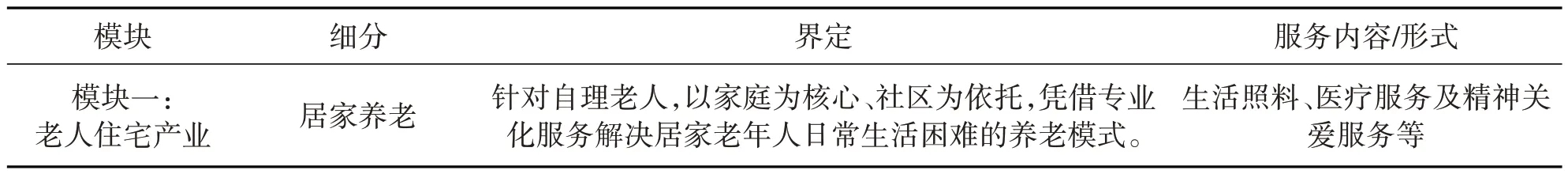

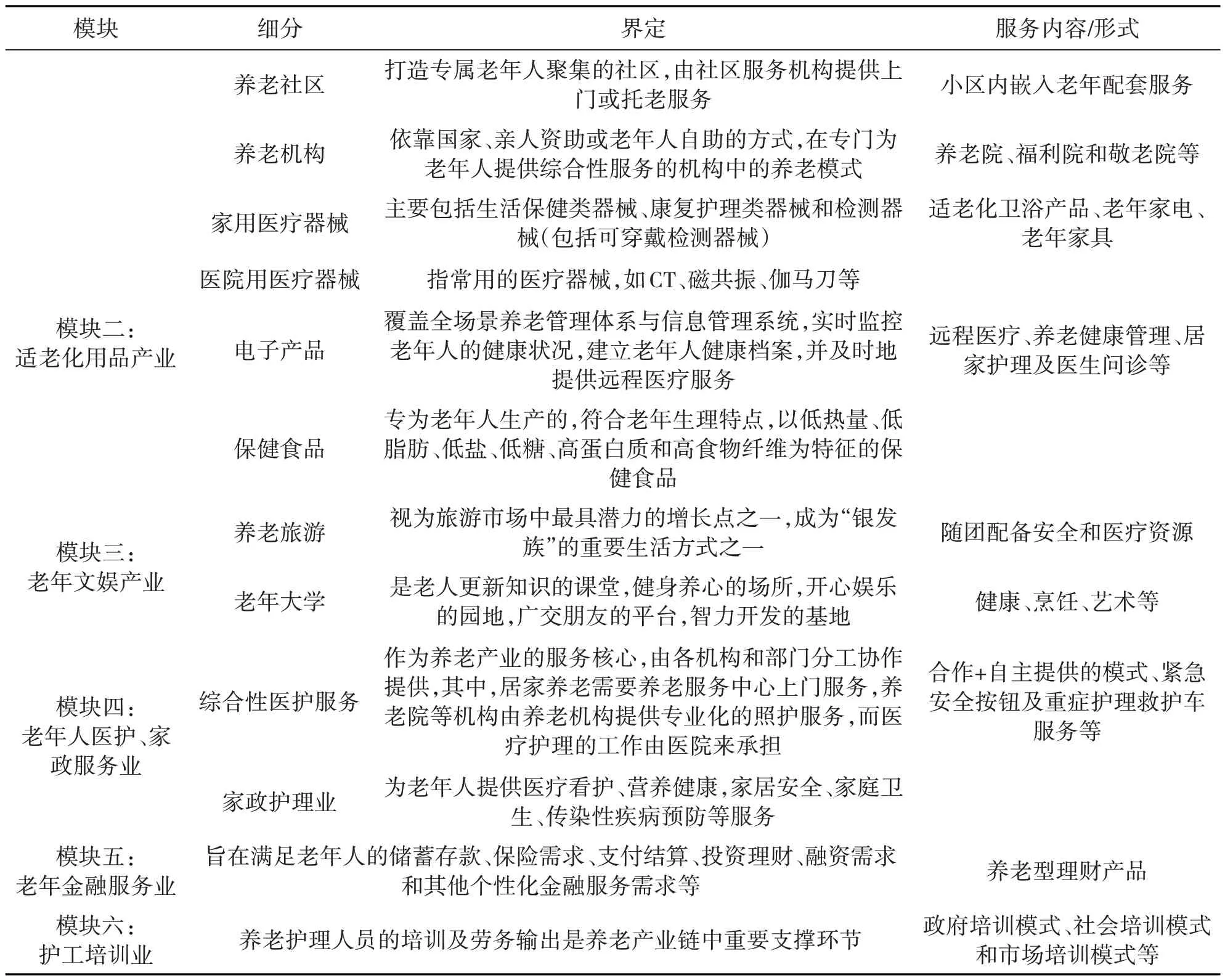

养老产业的发展与老年人口数量的增长、老龄规模的扩大、产业结构的调整、居民可支配收入的增长、物质和精神需求的提升密不可分[4]。养老产业是指以老年人为对象,以养老服务为内容,主要通过市场化运作配置养老资源,向老年人提供商品和服务,由老年市场需求拉动而兴起的综合性产业[5],旨在实现老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐、老有所安等目的,为社会公众提供各种养老及相关产品(货物和服务)的生产活动集合,包括专门为养老或老年人提供产品的活动,以及适合老年人的养老用品和相关产品制造活动。我国养老产业主要涉及六个模块,分别是老人住宅产业、适老化用品产业、老年文娱产业、老年人医护、家政服务业、老年金融服务业及护工培训业,具体内容见表1。

表1 我国养老产业的主要构成模块

表1 (续)

2.我国养老产业发展的困境

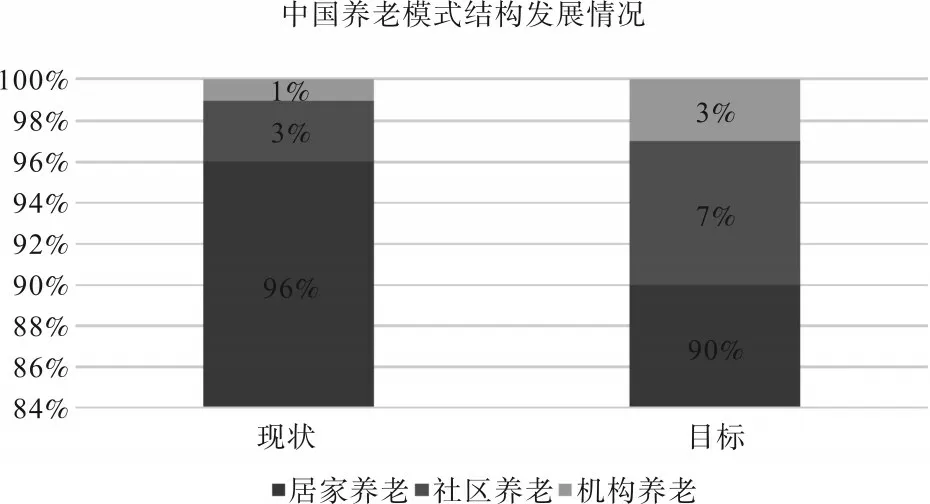

(1)养老产业结构不健全,供给不足。一方面,我国养老、康养产业供给不足及失衡问题凸显,主要表现在适老化基础设施供应不足、产业结构不够健全、专业人才匮乏、经营模式与市场需求不匹配等,究其原因,在于我国养老产业尚处于起步阶段,养老产业缺乏长效稳健管理机制,且各产业模块之间相互牵制,制约了整个产业的发展。具体表现为养老模式结构的严重失衡,当前居家养老的市场占96%,社区养老为3%,机构养老仅占1%,距离“9073”的目标结构差距明显,见图2。另一方面,实践中绝大多数老年人无法享受为老便利服务。例如,当前服务流程为“老人向社区提出需求——社区派人上门服务——社工返回并备案”,但是由于老人年事已高,行动不便,甚至受到疾病困扰,对于申请流程存在操作困难,即使申请顺利,往往因社区日间照料中心人手不足而无法及时上门服务,即使可以提供上门服务,又因服务人员素质较低、人员短缺,相关养老需求信息无法实时共享,而难以有效地开展工作。

图2 中国养老模式结构发展情况(数据来源:观研天下)

(2)养老产业的大多企业盈利困难。当前,大多养老机构盈利能力较差,依靠补贴成为行业的普遍现象。究其原因,一方面是由于养老产业的特殊性,即其服务对象多聚焦于60 岁及以上的老年人,其需求、收入、消费行为与众不同;养老产业具有投资金额大、盈利周期长的特点,虽然政府已出台相关扶持政策,并不断降低行业进入门槛,但中小型企业进入养老产业仍面临挑战。另一方面,基于养老产业的福利性,养老产业的相关企业在单品平均利润上普遍低于其他产业,呈现出微利性的特征[6]。例如,据乔晓春(2020)的调查数据显示[7],北京460 所养老机构中实现盈余的仅占4%,基本持平的占32.8%,稍有亏损的占32.6%,严重亏损的达30.7%。民间资本投资养老产业,除了固定资本投入,加之人力成本、能源费用、房产税、土地使用税等运营成本也极高,且养老市场需要一定的培育期,运营初期入住率不足也导致经营困境。因此,已涉足养老行业的企业盈利性差,甚至举步维艰,而欲进入养老产业的企业也望而却步。

三、资源编排视角下的居家养老发展策略

鉴于当前养老产业供给不足且失衡、盈利性差的发展困境,在社会的养老能力方面,我国传统型的家庭养老模式正在受到冲击[8]。考虑到老年人的养老服务需要链接远程医疗、社区健康、家政服务、运输供给膳食、照顾起居等多样化的资源提供方,甚至横跨一二三产业,资源编排理论能够促使企业立足自身核心能力,广泛协同外部资源,为我国养老企业的发展提供了新的解决之道。

(1)立足老年需求进行精准定位,实现错位竞争。老年人是养老产业链的下游客户,养老产业的最终目的即是满足老年人的真正需求,因此,涉足养老产业的企业面对着高投入、高风险、低回报、周期长的经营压力,要切实立足老年人的真正需求而提供养老产品或服务。党俊武(2020)指出养老产业并不存在所谓的全球模式,自发形成的模式才有生命力[9]。因此,错位竞争作为一种互补性、代价低、风险小的竞争方式,有助于鼓励企业不断寻找市场空白点、定位于差异化的细分市场。例如,民办养老机构针对当前选择机构养老的老年人日益增长的护理需求,可以将自身定位于“护理型机构”,致力于为大病出院及长期失能的老年人提供较为完善且配套的失能护理服务,以保证长期带病生存老年人的生活质量。与此同时,可以开展长期护理保险居家给付的试点,为居家社区老年人提供专业化、普惠式的照护服务。在此基础上,充分发挥民办养老机构的支撑地位,进一步推进居家社区机构养老服务协同发展,提高养老服务资源的利用率。(2)融合多样化业态,协同多方资源。当前,解决我国养老问题的核心思路是政策引导、政府扶持、社会兴办、市场推动协同发展。要推动养老事业和养老产业协同发展,就要发展普惠型养老服务,完善社区居家养老服务网络,构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。例如,日本养老机构的成功运营模式整合医疗资源实现“互联网+”医养结合,探索集医护、生活照料等为一体的养老模式[10],通过协同周边医院资源,将医疗机构外包给医院运营管理,从而集中养老企业的各自优势,提升养老和医疗的专业化效率。因此,养老企业应基于对老年人全生命周期各项养老需求,在满足老年人护理基本需求的基础上,充分运用智慧养老平台,承接政府购买养老服务的内容,以专业化、标准化服务于周边的社区居家老年人,并建立可持续发展的长效机制。