想象接触对高校学生亲社会行为倾向的影响

2022-01-15余红玉陈冠文王小玲

余红玉 陈冠文 王小玲

(1.中央民族大学 北京 100871;2.天津大学心理健康教育中心 天津 300072)

在经济全球化的浪潮下,人员大流动,国家与国家之间、民族与民族之间接触频繁。但是,在接触过程中,不同民族之间由于缺乏了解也带来了许多偏见。习近平总书记提出要构建人类命运共同体,铸牢中华民族共同体意识。[1]族际间增加接触和了解无疑是改善不同民族、不同国家关系的重要一环。“和羹之美,在于合异。”要想达到合异的目的,就必须加强交流互鉴,创造友好接触的机会,增进对彼此的了解,只有这样才能建立一个开放包容的世界,才能推动完成构建人类命运共同体的历史使命。想象接触作为族际接触的形式之一,在族际交往中发挥着越来越重要的作用。

目前,世界范围内人道主义危机频发,疫情使得这一危机更加突出。习近平总书记在联合国日内瓦总部演讲时倡导“我们应该弘扬人道、博爱、奉献的精神,为身陷困境的无辜百姓送去关爱,送去希望”。而亲社会行为是自愿对他人、社会群体或社会重要组成部分有益的、符合社会期望的广泛行为,与习近平总书记倡导的人道、博爱、奉献不谋而合。如果个体能够增加更多的亲社会行为,社会就会更加和谐、温暖;如果国家能够多一些亲社会行为,世界就会更加和平、安稳。正如积极心理学家塞利格曼所言,在和平的年代应该更多关注人的积极力量,帮助普通人形成积极人格从而生活得更幸福。[2]

基于以上国际及国内背景,本研究以习近平总书记关于铸牢中华民族共同体意识的相关论述为指导,探讨想象群际接触与大学生亲社会倾向的关系,并通过引导学生想象与他群体的积极接触,考察高校学生亲社会倾向的变化。

一、群际接触与亲社会

(一)想象接触

1954年,Allport提出了著名的群际接触假说。[3]Allport认为,群际偏见是两个群体成员因为缺少对方的信息或产生了错误信息而导致的,如果满足地位平等、共同目标、群际合作、权威支持四个条件,则可以减少群际偏见,改善群际关系,拉近个体与外群体的心理距离,增加群际帮助。[4-5]

群际接触假说适用于面对面的直接接触,但在现实生活中,不同群体难免会由于各种局限无法直接接触,并且在群体规范不允许的条件下,容易导致焦虑和恐惧。在此基础上,有研究者提出了拓展接触理论,即个体在获知内群体成员与外群体成员之间存在友谊关系时,其对外群体的态度可得到改善。[6]后来的研究者顺着拓展研究的思路继续探索,并且将其与心理想象放在一起研究,提出了想象接触的理论。Turner最早提出想象接触假说[7],他认为想象接触是个体在心理上模拟特定时间内和特定场景中与外群体成员进行积极互动,进而产生积极的外群体认知。该假说认为,通过在心理上模拟与外群体的积极接触,能够激活人们在真实场景中与外群体成员互动时的相关积极经验,从而促进积极的群际关系。目前也有大量的研究证实想象接触,特别是积极想象接触的有效性。[8]想象接触在减少偏见、拉近群际接触距离、降低群际焦虑、促进个体共情、促进社会融合等方面均具有积极作用。[9-10]

(二)亲社会行为

1972年,Weisberg首次在《社会积极形势考察》一文中提出亲社会行为的概念,他认为亲社会行为是指所有与侵犯等否定性行为相对立的行为。后人在其概念基础上提出亲社会行为是指个体自愿做出的可以给别人、群体或社会带来好处并能促进自己与他人形成和谐人际关系的行为。寇彧和张庆鹏在研究亲社会行为时发现,亲社会行为不仅是为他人谋利,也将自己的利益包括在内,追求自身与他人利益的和谐。[11-12]

亲社会行为作为一类自愿的行为,它在促进人际关系、提高幸福感;促进积极的社会适应等方面有重要价值。[13]因此,它对人类的生存和社会的发展具有积极的意义。对个人来说,亲社会行为让我们在这个社会上感到温暖、得到帮助、获得幸福感和存在感;对整个社会来说,亲社会行为有助于营造一种和谐的社会氛围,有利于在社会上弘扬民主、和谐的社会风气。由此可见,亲社会行为不论是对个人还是对社会的和谐发展均具有重要意义,而和谐的人际关系对铸牢中华民族共同体意识,构建人类命运共同体具有重要价值。

(三)想象接触与亲社会行为

前人的研究表明,想象接触能够提高个体的群际帮助意愿。如扩展的接触假设内容通过建构包摄水平更高的上位认同(共同内群体认同)促进认知、情感和行为等积极效应的产生。[14]想象接触可以改善群际关系,铸牢共同体的心理认同基础,有助于形成中华民族共同体,乃至人类命运共同体。也有研究者通过实证研究证实这一点,如将被试划分为他文化想象接触组、标准想象接触组、控制组三组,在被试进行充分的想象接触之后,填写群际帮助意愿量表,结果表明,他文化想象接触组的群际帮助意愿显著大于标准想象接触组和控制组。[15]虽然亲社会行为与群际帮助意愿具有高度的相关性,但两者仍有所不同,它们一种表现在意愿层面,一种表现在行为层面,而现有研究较少直接考察想象接触与亲社会行为之间的关系。因此,关于这两者之间的关系研究具有一定的价值。

基于以上背景,本研究主要探究以下两个问题:一是想象接触与个体的亲社会倾向是否显著相关?二是积极想象接触是否可促进个体的亲社会行为?

二、研究方法

(一)研究对象

本研究以某高校学生为研究对象,线下发放问卷303份,回收302份,回收率99.7%。其中男生125人(41%),女生177人(59%);汉族150人(50%),少数民族152人(50%);大学生128人(41%),研究生168人(56%),6人未知(3%)。然后,从以上研究对象中筛选出亲社会行为得分较低的学生50人参加想象接触启动任务。研究对象的筛选标准如下:以亲社会行为倾向得分为参考,在前50%的区间内筛选研究对象,按照得分从低到高的筛选方法追踪到研究对象50人,其中最高分99分,最低分32分,平均分85.8。

(二)研究工具

1.MICS多维族际接触量表——想象接触

采用黄飞、王昌成、石宽宽、阿巴拜克热·哈力克编制的MICS多维族际接触量表。[16]此量表以群际接触研究为基础,又综合考虑我国的族际关系,依据接触类型与接触效价系统建构的多维族际接触量表。其中的想象接触量表包括积极接触和消极接触两种接触效价,每种接触效价5道题,共10道题,该量表的内部一致性系数为0.93。

2.亲社会倾向量表

张庆鹏和寇彧以青少年为研究对象,四次修订了Carlo等人(2002)编制的亲社会倾向量表。[17]本文采用四次修订后的量表,该量表是采用5点评分从1(完全不符合)到5(完全符合),共包含6个维度,即公开的、匿名的、利他的、依从的、情绪性的和紧急的六类亲社会倾向,一共26个题目。该量表的内部一致性系数为0.899。

3.想象接触启动材料

根据文献研究及高校实际情况,编写10个积极想象接触场景,邀请汉族学生及少数民族学生各超过5人对想象的场景从“非常没有代入感”到“有很强的代入感”进行五点评分,挑选代入感得分最高的情境作为本研究的想象接触启动材料。

(三)研究流程

首先,被试完成MICS多维族际接触量表——想象接触;亲社会倾向量表的前测。根据上述亲社会倾向量表得分筛选被试完成积极想象接触的启动任务。

其次,想象接触启动任务。指导语如下:以下是一个想象接触实验,若您是汉族,则()代表少数民族,若您是少数民族,则()代表汉族,请您确保自己在一个安静的环境内,放松一分钟,进行充分的想象。

积极想象启动:请你花1分钟时间想象一下,在学校的周末舞会上,你和同学兴致勃勃地去凑热闹,由于不会跳舞,你和同学在一边观望。此时有个()族的同学热情地邀请你们一起跳舞,并教了你们几个简单的舞蹈动作,你们一起享受了一个美好的晚上。从此你对()族群体产生了好感。

任务:下面请你将刚刚想象出来的具体情景写下来(包括详细的起因、经过、对方的性别、穿着、语气、你们之间的对话等任何你能想到的情景)。

最后,待研究对象完成任务后,请他们再次填写亲社会倾向量表(后测)。

三、研究结果

(一)量表测量结果

1.想象接触和亲社会倾向的描述性统计

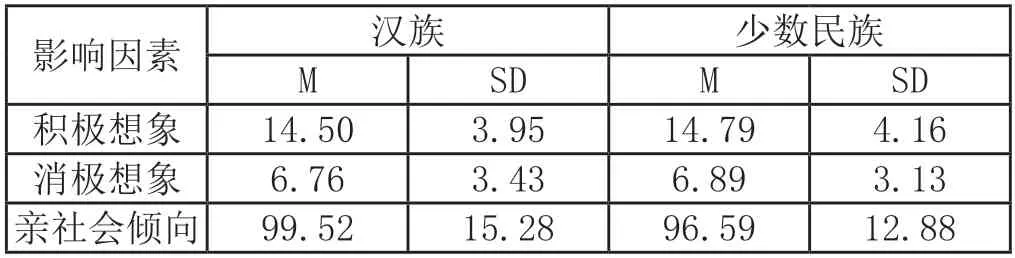

对数据进行整理编码,录入并进行逻辑检查无误,采用spss25.0进行统计分析,采用斯皮尔曼等级相关对想象接触水平(包含积极想象接触、消极想象接触)分别与亲社会倾向进行相关性分析。结果如表1所示,汉族与少数民族学生表现出一致的得分情况。

表1 积极、消极想象接触与亲社会倾向的平均分

2.想象接触与亲社会倾向的相关性分析

将积极和消极想象接触分别与亲社会倾向进行相关性分析后发现,对于汉族群体而言,积极想象接触与亲社会倾向呈正相关;消极想象接触与亲社会倾向相关性不显著;而对于少数民族群体而言,积极想象接触与亲社会倾向呈正相关;消极想象接触与亲社会倾向呈显著负相关。结果如表2所示,想象接触与亲社会倾向显著相关。

表2 想象接触与亲社会行为的相关性

(二)积极想象接触启动任务的结果

因前述量表的结果未发现汉族群体与少数民族群体有何差异,因此,启动任务中不再将民族作为研究变量。采用spss25.0对研究对象的亲社会倾向量表的前后测(前后测间隔约3个月,前测M=85.8,SD=11.27;后测M=92.5,SD=15.03)得分进行配对样本t检验,t=-3.72,p<0.001。结果表明积极想象接触能够显著提高高校学生的亲社会行为倾向。

四、研究结论

本研究发现想象接触与亲社会倾向显著相关。无论在汉族群体还是少数民族群体,积极想象接触都与亲社会倾向呈显著正相关,在少数民族群体中,消极想象接触与亲社会倾向呈显著负相关;启动个体想象与其他群体的接触,可以有效地提升个体的亲社会行为。这一研究结果支持并进一步验证了前人的观点,即想象接触有助于提升个体的助人意愿,表现出更多的亲社会倾向。

关于想象接触与个体亲社会行为之间的关系,先前已有研究考察想象接触与外群体内隐偏见、群体态度、社会距离,群际帮助意愿等,亲社会倾向虽与这些变量契合度高,但是较少有研究直接考察想象接触与亲社会行为之间的关系。因此,本研究进一步补充和扩展了该方面的理论数据。本研究发现,积极想象接触与亲社会行为倾向呈正相关,而消极想象接触反之,这可能是因为积极想象接触可以帮助个体通过重新进行社会分类,建立共同内群体认同,从而增加了群际共同性和相似性的感知[18],拉进个体与外群体的心理距离,而消极想象接触作用相反。两个群体之间的心理距离远近直接影响个体与他人的接触意愿,以及对他人表现出的助人行为。

关于积极想象接触可以有效提升高校学生的亲社会行为倾向,对这一结果的解释,目前有两种观点。一种观点支持认知在其中的作用。Crisp等人认为心理脚本作为一系列行为的认知表征,其程序的可利用性是想象性接触效应的认知因素。[19]即一个人在脑海中想象某个特定的地点、某个特别的事情、某种特殊的情境时,大脑中就会生成与这种地点、事件、情境相呼应的行为脚本,并且将其储存在大脑中,成为记忆的一部分。这种心理脚本一旦形成,经过后期现实中类似事件的激活,它就会对人产生影响,包括个人对当时发生事件的理解、意图和期待,还会影响个体在当前事件下的行为选择。在本研究中,学生在积极想象接触指导语的引导下,想象出与其他民族同学交往的美好场景,大脑中形成相应的行为脚本并储存在记忆中,当被试在现实生活中真正接触到其他民族同学时,大脑中的行为脚本将被激活,并且影响被试对其他民族同学的认知(产生更积极的认知),进一步促使大学生对该民族同学做出亲社会行为。另一种观点支持情绪在其中的作用。Holloway等人在1977年就提出了社会观理论,该理论认为,若一个人长期处于正向的、乐观的情绪状态,他会对人性中积极的部分更加敏感,比如会对人性的仁慈和互助予以更多的关注,也会因此而表现出更多的亲社会行为,如帮助和分享行为。[20]在本研究中,学生想象了一个积极的互动情境,情景创造了一种轻松愉悦的氛围,这启动了他们的积极情绪,让其产生短暂的幸福感,这可以帮助个体感受到来自其他民族同学的善意,因此学生的亲社会倾向整体得到显著提升。

五、启示

本研究的结果拓展了群际接触理论,验证了想象性接触假说,这为无法通过直接接触加强交流合作的人群提供了新的方向。在全球疫情形势仍十分严峻的情况下,人与人之间面对面的接触和交流受到影响,见面时人与人之间也会保持一定的安全距离,通过积极想象接触仍可以进一步增进群体之间的相互信任,表达友善;另外,作为一个多民族国家,各民族成员之间的相互交往和学习可以增进了解,积极想象接触也为增强我国各民族团结、加强各民族交流、交往、交融,以及铸牢中华民族共同体意识提供了新的培育视角。