浅谈德奥钢琴启蒙教材与钢琴教学理念(下)

2022-01-04原方启雄

文/ 原方启雄

五、《123 钢琴教程》第一卷

《123钢琴教程》是由两位钢琴教育家共同创作完成,进度相对较快、较难。作者在前言中给出了教材针对的学习年龄—6至10岁。教材的课程设计既可以一对一形式授课,也可以组别形式授课。配套教材使用的教师卷中详细讲解了组别授课形式与一对一授课形式教学方式的不同。非常值得一读,里面设计了来自幼教领域的音乐游戏配合课程教学,使得课堂更加丰富有趣。同《欧洲钢琴教程》一样,《123钢琴教程》也是通过听觉引入,并且在第一个主题中就有加入简单的五度低音为旋律伴奏的教学内容,在强化听觉的同时也训练了双手的独立控制能力,为后续手指独立性及更加复杂的演奏动作打下了基础。而训练强化听觉的思路也贯穿了全本教材。教材的第十三课与第二十七课,作者设计了两个完全没有乐谱的听力训练。不同于《欧洲钢琴教程》,作者为加强听觉而设计的听音乐配伴奏部分是完全没有对应乐谱的。学生需要播放配套的CD,通过听CD中的儿歌来为歌曲配伴奏。

教材中的标题也不同于《欧洲钢琴教程》的教学标题,这里运用了大量的图片与联想,如“迷雾”(全音阶与图形谱)、“午夜”(Piano与Forte)、“蚂蚁窝”(半音阶)等来配合教学内容。作者在前言中提到每一课都包含一个教学内容,而这些教学内容的设计并不是阶段性的,更倾向于每个主题自成一派,与其他主题并无紧密的联系。主题的精简也贯穿了全书的教学内容设计。作者有意将每一个主题的教学重点简化至一到两个,这样更加符合适龄儿童的认知能力,从而提高教学效率。⑦

全书对每一课的引入基本都设计了所谓的“无乐谱引入”,即让学生从其他层面接触乐曲,有些主题通过听觉,有些通过演奏动作,有些通过与主题的联想,有些通过对钢琴键盘与内部结构的探索……而读谱更多的是作为课后作业,同时也是对于课堂内容和乐曲的再次认知,通过不同的维度巩固教学成果。

第一卷的教学范围从模仿简单的声音开始至不同风格、不同节奏律动的作品。配合教材的歌词与音乐形象非常贴切,同时音乐的节奏与旋律也符合语言逻辑。教材中大量运用插画,与每一课的主题音乐形象交相呼应。同时,教材配有CD,值得一提的是,CD中不是单纯的演奏示范,而是每一首作品的演唱,这套CD更像是一张儿歌CD。由于教材中的乐曲大多为作者创作,因此可以通过CD来加强听觉记忆,从而达到更高的教学效率。

1.以钢琴教学领域为参考

熟悉听觉&熟悉键盘。作者在前言中多次强调听觉的重要性,而听觉要点也贯穿整本书。第一课“请进来”(Hereinspazieren)中结合了认知乐器与听觉训练。此课只有一幅插画与钢琴键盘的图画(见图13)。

图13 《123钢琴教程》,第一卷,第6至7页

作者在此课的引言中将重点放在发现钢琴的声音上:“钢琴里面藏着许多的声音!尝试一下,在钢琴上用声音把你看到的要走进钢琴里的动物表现出来。”在教师卷中,作者给出了教学建议。可以通过不同的动物来让孩子认识声音的高低、强弱与长短(音高、力度、时值),同时结合键盘,建立起左低右高的概念,同时还可以将钢琴(三角钢琴)内部打开,用钢琴内部发出不同于“正常音色”的其他多种音色。⑧如可以弹拨琴弦、拍打琴弦、敲击音板,等等,让学生注意区分音色、音高、时值的不同。在打开了耳朵、熟悉了听觉之后,教师再引入键盘的图像。与《欧洲钢琴教程》一致,本书也是通过黑键的“三胞胎”与“双胞胎”概念引入键盘。教材后续课程中出现的动物在第一课的插画中提前出现,通过生动的卡通形象联想至其代表的声音特色。如熊对应强、低音与较长时值;猫对应弱、高音与较长时值;袋鼠对应强、中音与短时值等。通过日常故事与事务引入听觉与《欧洲钢琴教程》的儿歌引入相比,更加关注于听觉本身的感官细化。从第一课训练学生对于所听声音简易的分析能力这一点上也符合Heilbut给出的关于听觉引入的建议:内在听觉(想象某种声音)—分析听觉(分析听到声音的音色、音高、时值等)— 模仿声音(还原出听到的声音)。⑨

熟悉演奏动作。教材中的第一至第四课均有铺垫演奏动作。第二课主要是关于节奏谱的认读(四分音符与八分音符),在学生学会按照节奏念出作者设计的一段“咒语”后,要求学生按照“咒语”的节奏拍手。但作者在附加任务中加入了在钢琴上用“双胞胎黑键”演奏来替代拍手。第三课是关于图形谱认读与即兴。在第三课中涉及了如刮奏、音块、随机单音等非常规演奏方法,目的在于加强听觉(音响效果)与视觉(乐谱)之间桥梁的建立,同时避免过早引入手形的概念,导致学生演奏动作僵化。如同《欧洲钢琴教材》,演奏动作的引入也是从大动作(上肢)至小动作(手指)。

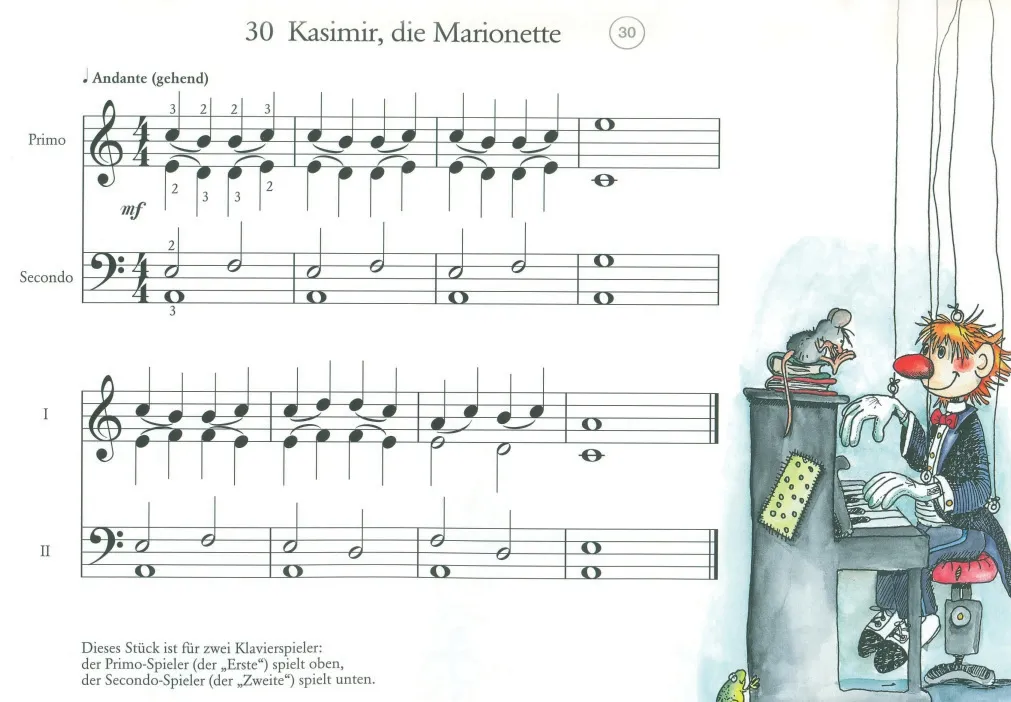

在教材后面的课程中涉及双手独立性的训练(双手不同演奏法、不同力度等)。在学习新的演奏动作时,作者采用了日常生活中事物的引入。如第三十课中通过木偶的形象引入小连线的演奏方式(见图14)。

图14 《123钢琴教程》,第一卷,第48页

熟悉即兴&作曲。第一课的引入涉及一些即兴领域,但更多的是熟悉钢琴发出的音响效果。第一个即兴任务出现在第四课。第四课也是节奏谱的认读,相较于第二课更加复杂,并且乐曲为三段不同歌词的主歌段落(Strophen)与一段副歌段落(Refrain),学生需在钢琴黑键上配合歌词进行伴奏(见图15)。在熟悉节奏后第一段可以用右手的2、3指进行简单的旋律即兴(#F、#G);第二段用2、4指(#G、#A);第三段用2、3、4指进行即兴(#F、#G、#A)。

图15 《123钢琴教程》,第一卷,第12至13页

在后续的学习中,作者都有为作品保留改编的空间。如第十五课、第十八课和第十九课(这三节课会在下一个主题中详细说明)。第二十一课中涉及了一项真正的即兴任务,本课的主题为三个不同性格的小丑(欢乐、悲伤与愚蠢),在乐曲结尾处,作者留出了两小节空白,引导学生将自己想象的三个不同性格的小丑即兴创作两个小节,且记录在乐谱上(见图16)。

图16 《123钢琴教程》,第一卷,第37页

由于在前几课的教学中,已经接触过图形谱与非常规的演奏方式,在这里可以用传统的记谱方式,如在记录欢乐与忧伤的小丑时;在记录愚蠢的小丑时也可以参考图形谱的记录方法。

本教材中的即兴不同于传统意义上的即兴演奏,这里的教学意义更多在于让学生熟悉音乐材料、乐器,加深听觉的灵敏度并增加对音乐的想象。即兴是一种主动创造音乐的行为,不同于读谱演奏的被动创造音乐,即兴可以大大增强学生对于音乐的理解与加工,从被动的“演奏音乐”变为主动的“创造音乐”。教材从很小、很简单的即兴任务切入,降低了即兴的门槛,扩充了即兴在钢琴启蒙教学阶段的范围,从“优美好听”的有调性旋律扩充至“新奇有趣”的新音乐范畴。

熟悉伴奏。在基础信息部分中介绍了关于CD的功能及“从听觉引入”的教学特点,而听旋律配伴奏非常贴合这一教学特点。在第十三课与第二十七课中,作者在书中给出两个左手伴奏和弦,学生需要听CD中的儿歌为其配伴奏。不但训练了学生的内在听觉,还训练了和声听觉,为学生建立起简单的主—属功能的听觉基础。此外在第十五课中也出现了对伴奏织体的变化(见图17)。同样的教学任务也出现在第十八课与第十九课,其中第十九课将旋律进行了不同节奏的变化。

图17 《123钢琴教程》,第一卷,第30至31页

熟悉乐谱。本书对于乐谱的引入是多方面的:第二课第一次引入乐谱(节奏谱);第三课引入图形谱,建立起乐谱与音高的联系(见图18);第五课通过更加贴近五线谱的图形谱来进一步加深读谱的关系,同时建立起乐谱、键盘、听觉三者之间的联系(见图19)。

图18 《123钢琴教程》,第一卷,第三课

图19 《123钢琴教程》,第一卷,第五课

教材中使用图形谱的阅读方式贴近五线谱,即从左至右阅读,同时乐谱上的图形符合上高下低的原则。引入图形谱的好处:第一,通过直观的方式让学生理解五线谱符号的本质,建立起符号与声音之间的联系,同时图形谱可以强调学生在初级学习阶段读谱过程中常常会忽视的时值的阅读。第二,可以调动学生的积极性,教师可以通过即兴的方式引入,并且让学生为自己即兴出的某一个特定声音发明一种符号,创作自己的“乐谱”。第三,图形谱可以更加形象地反映声音。如第四课中的雨滴效果和第五课中声音的自然减弱。“音乐作为一种抽象性的艺术,可以借助图形谱的方式将无形的音乐元素展示出来,尽可能降低学生学习音乐的难度,引发学生对音乐课程的兴趣”。⑩

第六课开始正式介绍五线谱。如同《欧洲钢琴教程》中的引入方法,这里也强调五线谱的对称性,并且在第六课直接介绍上方五度与下方五度音(F—C—G的九音范围)。同时在这一课的作业中还引入了级进与跳进(三度)的概念,将绝对读谱与相对读谱结合,多层次地加深读谱训练。

第九课中作者设计了关于乐句的阅读与理解。本课的乐曲被分解成七个片段,每个片段为两小节,且都有配歌词,而学生可以通过歌词为线索,将七个不同的片段组成一首作品。音乐形象与歌词提示中有明显的结尾与开头,而中间的段落可以自由组合。配合歌词最终会得到不同的故事,同时也会收获不同的作品。此课中将乐句分解后再通过学生的演奏与感受重新组合,加深学生对于乐句的理解及更加细致的读谱(见图20)。

图20 《123钢琴教程》,第一卷,第九课

关于乐谱的主动阅读,作者在第十二、十四、二十四、三十四课中空出部分音,让学生通过惯性演奏出来,被空出的音往往是前面出现过的动机或伴奏音型,然后要求学生将其补全。这样既避免了学生熟悉乐谱后不认真读谱的可能,同时还检验了学生是否真的能够快速阅读五线谱。

2.以Wohlwender的钢琴教程标准为参考评判

音乐性。教材的音乐性非常丰富,从传统大小调至无调性,基本涵盖了教学中的主流调式。值得一提的是作者为了避免学生形成“看到1指就弹do”的现象,在引入阶段结束后就立刻学习除C之外的其余五度把位。从第十四课至第十八课分别以C、D、E、F、G为“主音”,因此形成了多姿多彩的调性与和声。由于只在五度范围内演奏,所以D音把位(小调)及G音把位(大调)也是传统的大小调。第十四课为C大调、第十五课为d小调、第十六课为E弗里几亚调式、第十七课为F利底亚调式、第十八课为G大调。此外第五课为全音阶、第二十四课为半音阶、第二十八课与第三十二课为蓝调音阶、第三课与第二十九课为无调性(根据图形谱演奏)。中古调式、蓝调音阶及无调性音乐的出现极大地丰富了音乐内容和学生的听觉经验。

此外,教材中出现的标题、歌词及插画都非常符合本节课的音乐形象,乐曲的音域也在儿童声音较为舒适的区域。歌词与音乐相互补充、相互影响,加深了歌词与音乐之间的相互诠释。乐曲的速度设计也非常符合音乐形象,例如第十五课《野马之舞》(见图17)中出现大量的八分音符,合理地避免了由于过长时值而导致的音乐与标题不符。

阅读性与演奏性。正如其中一位作者在文章中强调的方便阅读对于音乐理解,尤其是乐句理解的重要性,此教材的阅读性是经过深思熟虑设计的。乐谱的排版布局无一例外均符合乐句的分段与走向,相同的动机、乐句、乐段一目了然。教材中也有关于不同演奏法、手指独立性,以及趣味性扩展练习的训练。如第十六课中的扩展练习将左右手交换演奏,增加趣味性的同时还可以提高双手独立性与左手的演奏技巧控制能力。

作者对于乐曲的选择与创作考虑了儿童在演奏时无法完成大跨度音程与和弦的因素,编配以合理的指法,指法多数本着同一音乐动机、同一指法的原则(见图21)。在第三十六课中出现的大跨度音程,作者拆分为双手演奏,而主旋律则需要学生自主演唱。

图21 《123钢琴教程》,第一卷,第三十一课

六、总 结

《123钢琴教程》是一套不可多得的钢琴启蒙阶段教学领域的教材。通过调动多项感官的方式,将教学内容细分,并组合以不同的引入方式,让学生从多个角度感受、体验、参与钢琴演奏和音乐知识的学习。德国教育学家Gertrud Meyer-Denkmann在《认知心理学与神经学视角下的音乐学习》一文中援引德国生物学家Frederic Vester关于感知渠道对于学习动机的理论:“接收一个信息的感知渠道越多,那么关于此信息的联想可能性就会越多。产生的联想越多,那么所谓的学习动机、学习动力就会越大,同时学习时的专注力就会提升。”⑪Meyer-Denkmann将其运用在音乐教学领域中,对教学质量起决定性作用的不仅仅是听觉能力的培养,而是以下三点的共同作用:第一,多感官的信息提供与信息加工;第二,感觉统合,即感官渠道的交换;第三,对于结构共通性的认知能力及将一种感官渠道的信息转化为其余感官渠道的信息或抽象概念的能力。⑫此教程在设计时,尤其在其教师卷的教学指导中,兼顾多感官渠道的信息加工。课程设计往往涵盖听觉、视觉、触觉、动觉等,并将其通过教学任务的布置融合在一起。

在音乐性、阅读性与演奏性上,作者秉持着丰富与便利的原则,让学生在学习过程中积累经验,从而促进学习动力的维持。丰富的音乐性拓宽学生的听觉经验,提高其对音乐,尤其是不同风格音乐的好奇心。此外配套CD也是非常好的练习材料。研究者Yixin Song在其硕士论文《经典钢琴启蒙教程中的配套音乐》中提出配套音乐产品(CD或其他电子媒体)是非常重要的一项教学工具,同时也是非常重要的练习工具。但由于市场上各类教材的配套音乐质量参差不齐,导致在德国大部分教师中,配套音乐的使用率非常低。⑬但此套教材的配套CD以高质量新颖的音乐演奏与演唱方式,成为教学过程和课后练习部分中重要的工具。

在教学内容设置、教学进度与内容难度上,作者在前言中表示内容的设置相对不具有关联性,因此造成在教学难度及教学进度上的不平均。此外本套教材关于手形、指尖等演奏动作并无着重的强调与训练环节,也较缺乏手指练习或技巧练习性乐曲。作者的重点更多放在对于音乐的理解、改编及对于学习兴趣的保持上,因此相对较为忽略技巧性练习。在乐理知识方面,作者将教材中出现的所有乐理知识总结在书的附录中,乐理知识在教材的设计中也与演奏作品融合在一起。

钢琴教材琳琅满目,但是一本相对全面的教材在钢琴启蒙教学中起到的作用不亚于钢琴教师的教学水平。杨丹赫在其博士论文《20世纪以来的美国钢琴教师教育研究》中概括了美国的艺术教育观念,其中进步主义教育之父帕克(Francis Wayland Parker)在其主导的“昆西改革”中主张“儿童必须是教育经验的中心”“坚持儿童中心的理念,强调在教育中关注儿童的天性和兴趣,认为活动是儿童的天性,学习必须在‘做’中进行”。⑭而美国哲学家约翰·杜威对于艺术教育的观点也秉持以儿童为中心。此外,其对于艺术教育的思考值得深思。“杜威认为他需要将艺术作品中所精炼凝结的体验形式和日常生活中的事件、行为和所遭遇的情感接续起来,尽管艺术和音乐是一种凝练的、理想化的状态,但这种艺术状态的根源来自日常生活中的体验”。⑮无独有偶,这种以体验和参与为主的寓教于乐的教育理念体现在德语地区的钢琴教学中。诚然,该理念在其钢琴教材的设计中也无处不在。

由于大部分钢琴启蒙教学是面向儿童,因此钢琴启蒙教学中存在着许多难点与挑战,而其主要体现在演奏动作、听觉感知和音乐知识三个方面。钢琴教材的设计应如何兼顾上述的三个方面是考量其优劣的基本元素。此外,钢琴教材还要考虑到相对全面的钢琴教学领域、合理的教学进度、配套材料的实用性,以及在兼顾教学内容趣味性的同时注重教学内容的质量。不要因过度“趣味化”而使得教学内容缩水甚至完全放弃教学进度的推动。所以,本文中提到的两种对于钢琴教材的评判标准可以为各位钢琴教师提供一个参考。一套钢琴教材并不需要完全符合上述两个参考标准,而作为钢琴教师,在教学过程中要根据所用教材的特点“查漏补缺”,将教材中较少涉及或没有涉及的教学领域、教学内容通过其他教材或乐曲补充进来,还可以根据不同学生的学习进度,为其选择适合教学进度的教材。每个学生都是不同的,但教材却是相同的。任何一部钢琴教程都存在着其优势与局限性,钢琴教师需要合理分析教材、使用教材,全面顾及启蒙阶段应当启发与训练的教学领域与教学内容,扬长避短,为每一个学生“打造”最适合自己的钢琴教材。(全文完)

注 释:

⑦Claudia Ehrenpreis, Urlrike Wohlwender(1995/2010),“123 Klavier - Klavierschule für 2 - 8 Hände”,Band I,Vorwort. S. 3.

⑧Claudia Ehrenpreis, Urlrike Wohlwender(1995/2010),“123 Klavier - Klavierschule für 2 - 8 Hände, Lehrerkommentar zu Heft I”, Breitkopf & Härtel,S. 21-22.

⑨Heilbut Peter, "Klavier spielen - Früh-Instrumentalunterricht, Ein pädagogisches Handbuch.Praktischer Teil." Verlag Schott & Söhne, Mainz, 1993,S. 171-172.

⑩陈晓晓,《图形谱在小学音乐欣赏课中的作用》,《戏剧之家》,2021年第9期,第130页。

⑪Gertrud Meyer — Denkmann,“ Wahrnehmung spsychologische und neurophysiologische Aspekte des Musiklernens”in: Musik und Kind. - Laaber. Musikpädagogische Forschung”, Band 5, 1984, S. 153.

⑫同注⑪,第153至154页。

⑬Song Yixin,“Play-Alongs von klassischen Klavierschule für Anfänger im Grundschulalter - Ein Qualitätscheck und Versuch eines Eigenbeispiels,Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart Fachbereich Instrumental- und Gesangspädagogik”, 2019/2020, S.3-5.

⑭杨丹赫,《20世纪以来的美国钢琴教师教育研究》,上海音乐学院,2021年。

⑮同注⑭,第16页。