基于地貌分区的近30年中国粮食生产空间分异研究

2021-10-05王凯澄臧华栋薄晓智褚庆全

王凯澄 韩 桐 臧华栋 陈 阜 薄晓智 褚庆全

中国农业大学农学院 / 农业农村部农作制度重点实验室, 北京 100193

粮食生产与国计民生息息相关, 在国民经济和社会发展中占有极其重要的地位[1]。由于人口数量庞大, 人均水土资源占有量少, 如何有效提高农业用地的综合生产能力和保持粮食产量的持续增长是保障中国粮食安全的重要途径。在当今全球变化与工业化、城市化背景下, 中国粮食生产时空分异格局发生了明显变化, 粮食流通也由过去的“南粮北调”逐步转变为“北粮南运”[2]。未来一段时间, 中国农业将面临多重挑战: 耕地面积减少、耕地质量退化、水资源短缺与生态环境恶化等问题愈发突出,并可能引发生态系统退化和粮食减产等问题[3-6]。中国农业既要土地集约化提高耕地的综合生产能力,稳步提高粮食生产能力, 保障国家粮食安全, 又要合理利用不同类型的土地退耕还林还草, 保障国家生态安全。因此, 分析中国粮食生产和农业用地的现状及其发展趋势, 以及粮食生产和耕地等农业资源的匹配性, 对于合理利用土地和提高土地综合生产能力, 保障国家粮食安全和生态安全具有重要意义。

粮食生产的空间格局体现了粮食种植面积和产量在地理学视角下的区域性特征, “空间分异”反映了格局在时间维度的演变过程, 格局和分异研究是地理学领域的前沿方向和重要方法[7]。近年来很多学者从不同视角研究了中国粮食生产的时空变化格局和农业资源的匹配性。一些学者基于行政分区分析了中国粮食生产时空变化特征, 如杨春霞等[8]利用中国县域粮食生产数据, 采用动态分析、空间分析等方法, 分析了主要粮食作物产量及结构的时空格局变化; 薛剑等[9]综合采用探索性空间数据分析技术、重心迁移模型对河南省县域粮食生产格局演化及影响进行了研究; 苏阳[10]探究了黑龙江省1980—2010年水稻、玉米、大豆和小麦4种农作物的种植结构时空变化特征及影响因素。保障粮食安全是中国农业的永恒主题和难题, 中国粮食生产潜力地域差异显著, 水资源短缺、水土资源空间分布不匹配、光热资源利用效率较低等问题影响着中国粮食生产的健康发展[11-13]。因此, 也有一些学者从粮食生产和农业资源的匹配性方面对中国粮食生产的时空变化进行了分析, 以充分挖掘不同地区光、温、水、土等农业资源的利用效率和提高粮食产量。杨鑫和穆月英[14]基于基尼系数和不平衡系数发现2000—2017年中国粮食生产与水资源空间匹配状态不断恶化; 李帅[15]使用Manner-Kendall检验、REOF、k-means聚类分析等方法来研究中国农业热量资源时空格局及长期变化趋势; 李明辉[16]通过分析2001—2016年山东和各地市粮食生产水资源配置效率及时空分布规律, 提出了粮食生产水资源优化配置策略。这些研究从不同尺度揭示了粮食生产及种植结构时空变化格局与自然资源的匹配性, 为优化粮食生产布局、保障国内粮食安全、构建区域协调发展机制提供了参考[17-19]。

作物空间格局是人类对土地资源利用方式的体现, 格局的演变展示了人类在生产过程中对气象、土壤等自然环境要素的自适应调整和优化, 分析和研究农作物时空格局是探索和解读“自然-人类-社会”综合复杂关系的关键。现有研究大多侧重中国粮食生产时空分异的经济地理特点, 从行政分区或农业区划视角分析粮食生产的时空变化, 虽然有学者研究涉及粮食生产的自然地理特点, 但大多是从水热资源的角度进行考察, 基于地貌分区的粮食生产时空变化研究尚不多见。鉴于此, 本文利用1985—2015年中国县域单元粮食生产数据, 综合运用空间分析、集中度指数、变异系数分析等方法, 基于不同地貌分区来定量揭示近30年中国粮食生产空间分异的地形地貌特点。本研究为中国粮食生产空间分异定量化提供了新的视角, 也为未来制定不同类型的粮食生产区域策略提供了理论依据。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

本文涉及到的1985—2015年(每5年一个节点)全国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾省)分县区作物生产数据, 包含小麦、玉米、水稻、大豆和马铃薯5种主要粮食作物的播种面积和总产, 数据来源于中国农业科学院农业信息研究所。本文采用的地貌分区底图和包含全国34个省市区2894个县级行政区及边界的地理信息系统(geographic information system, GIS)数据, 来源于中国科学院资源环境科学数据中心的资源环境数据云平台(http://www.resdc.cn/)。

1.2 研究方法

1.2.1 地貌分区 文中地貌分区依据2009年中国科学院地理科学与资源研究所编制的1∶100万中国地貌图[20], 其地貌类型分布数据来源于《中华人民共和国地貌图集(1∶100万)》, 具体按照海拔高度、起伏度、成因类型等细分为26类。具体工作中对一些地区进行了归并, 最终将全国分为4种地貌类型区(图1), 分别为平原(低海拔平原、中海拔平原、高海拔平原、极高海拔平原)、台地(低海拔台地、中海拔台地、高海拔台地、极高海拔台地)、丘陵(低海拔丘陵、中海拔丘陵、高海拔丘陵、极高海拔丘陵)、山地(小起伏低山、小起伏中山、小起伏高山、小起伏极高山、中起伏低山、中起伏中山、中起伏高山、中起伏极高山、大起伏中山、大起伏高山、大起伏极高山、极大起伏中山、极大起伏高山、极大起伏极高山)。

1.2.2 粮食生产集中度 粮食生产集中度指数定义为“某地区某时期粮食产量(播种面积)占同期全国粮食总产量(总播种面积)的比重”, 该指标可以解释某一时期各分区粮食总产量(总播种面积)对同时期全国总量的贡献情况, 公式表示为:

式中, CRij为i地区j时期占同期粮食总量的比重(%),即粮食生产集中度指数;Gij为i地区j时期粮食产量(单位: t)或播种面积(单位: hm2);Gj为j时期全国粮食产量(单位: t)或播种面积(单位: hm2)[21]。

1.2.3 粮食生产变异系数 采用变异系数探究全国不同地貌分区粮食产量(播种面积)的波动性, 变异系数指标准差与粮食产量(播种面积)平均值的比值, 其能反映全国不同分区粮食生产变化的相对均衡性[22]。计算公式如(1)和(2):

式(1)和式(2)中,σ表示标准差, CV表示变异系数,Xi表示i分区的粮食产量(播种面积),表示各分区粮食产量(播种面积)的平均值,n表示地貌分区数。

1.2.4 基于ArcGIS的粮食生产数据的空间分割

计算不同地貌分区的粮食生产集中度, 首先必须统计各区的粮食播种面积和产量, 然而中国现有的各种粮食产量(播种面积)数据都是按行政区统计的省域或县域数据, 在利用县域数据计算各分区的粮食产量(播种面积)过程中, 可能有一些县出现跨区的情况, 因此需要对这些跨区县份的粮食产量(播种面积)数据进行空间分割。本研究参考徐海亚等[2]在研究自然地理分区下中国粮食生产格局变化时所采用的粮食生产数据空间分割方法, 基于地理信息系统ArcGIS10.6的叠加分析功能, 依据跨区县份在不同分区的占地面积进行粮食生产数据的空间分割。

2 结果与分析

2.1 基于地貌分区的1985—2015年中国粮食生产时空变化

2.1.1 1985—2015年中国粮食播种面积及总产的变化 对1985—2015年中国粮食生产变化分析表明, 近30年中国粮食播种面积和粮食总产分别增加了9.0%和75.5%, 粮食生产有向平原区和台地集中的趋势, 30年来平原区平均生产粮食占中国的42.7%, 台地、丘陵和山地生产的粮食分别占中国粮食总产的17.2%、14.7%和25.5%。由图2可知, 近30年来平原区粮食播种面积和产量占比最高, 到2015年分别占全国的40.2%和45.1%。不同地貌类型粮食播种面积总体呈现增加趋势, 其中平原区播种面积增加最多, 从1985年的4195.72万公顷, 增加到2015年的4616.29万公顷, 30年增加了420.56万公顷, 增幅10.0%, 其次为台地、丘陵和山地, 分别增加了310.08万公顷、213.68万公顷和1.33万公顷, 增幅17.6%、13.6%和0.04%。不同地貌类型粮食产量也呈现增加趋势, 其中平原区增加最多, 从1985年的15,397.49万吨, 增加到2015年的29,493.90万吨, 增加了14,096.41万吨, 增幅91.6%,其次为台地、山地和丘陵, 分别增加了5314.99万吨、4777.41万吨和3920.09万吨, 增幅分别为84.8%、71.4%和47.3%。

2.1.2 1985—2015年中国粮食生产集中度的变化

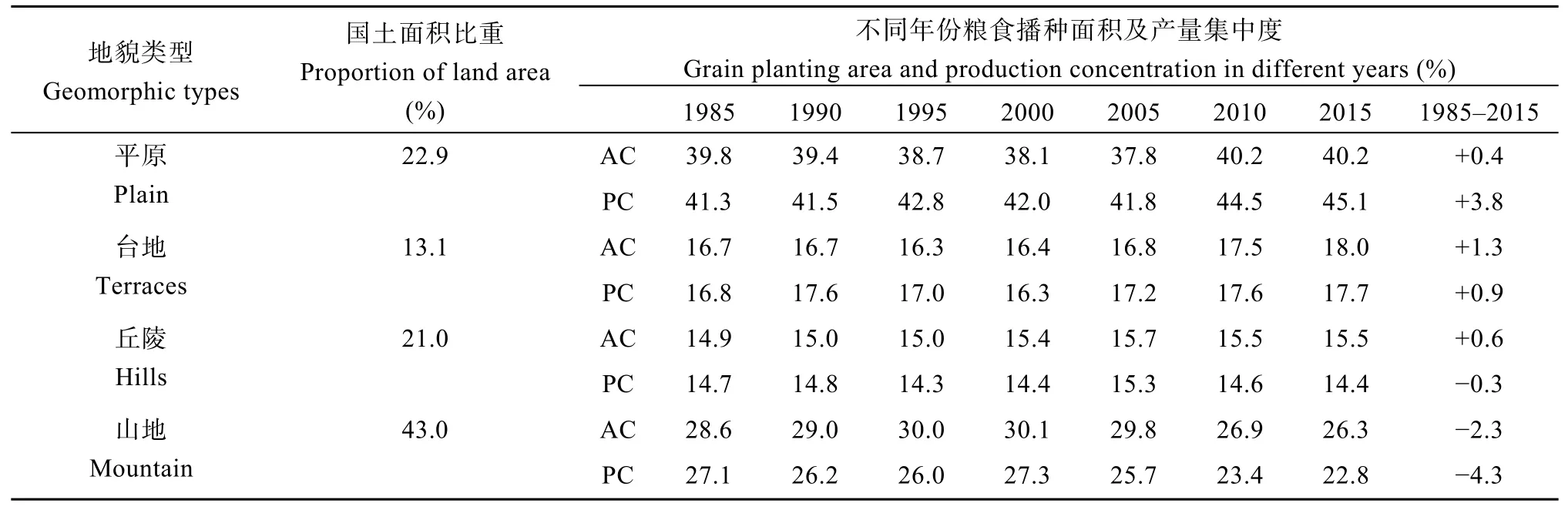

对中国粮食播种面积及总产的集中度分析表明,平原区以占全国22.9%的土地面积生产了全国40%以上的粮食, 从30年变化趋势来看粮食总产向平原和台地集中的趋势明显。由表1可知, 平原区的播种面积和产量集中度占比最高, 且总体呈上升趋势,30年间分别累计上升了0.4%和3.8%。台地的播种面积和产量集中度总体也呈上升趋势, 30年分别累计上升了1.3%和0.9%。丘陵区的播种面积集中度增加, 而产量集中度呈下降趋势, 30年分别累计上升和下降了0.6%和0.3%。山地的播种面积和产量集中度均呈现下降趋势, 30年分别累计下降了2.3%和4.4%。

表1 1985–2015年中国不同地貌类型粮食播种面积及产量集中度Table 1 Grain planting area and yield concentration of different geomorphological division from 1985 to 2015 in China

2.2 基于不同地貌类型区的1985—2015年主要粮食作物生产的时空变化

2.2.1 中国主要粮食作物播种面积及产量的变化

选取水稻、小麦、玉米、大豆、马铃薯等5种主要粮食作物, 分析其在不同地貌类型下播种面积和产量的变化情况。由图3可知, 水稻播种面积和产量在平原占比最高, 30年来平均占全国的28.1%和30.6%, 其在平原、台地和丘陵的播种面积和产量不断增加, 以平原区增加最多, 30年间分别增加了137.40万公顷和2411.64万吨, 增幅分别为57.1%和18.9%, 其次为台地和丘陵, 而在山地水稻的播种面积减少了15.7%。小麦播种面积和产量在平原区占比分别为55.4%和63.3%, 近30年小麦播种面积在平原区趋于稳定, 而在其他3种地貌中总体呈减少趋势, 其中山地减少最多, 减少了30.9%, 而产量在不同分区均呈增加趋势, 以平原区增加最多, 近30年增加了4822.18万吨, 增幅95.7%。玉米在平原的播种面积和产量占比分别为43.8%和46.9%,且近30年分别增加了1130.71万公顷和9726.64万吨, 增幅156%和346%, 而在其他3种地貌中同样呈现增加趋势。大豆在平原的播种面积和产量占比分别为38.8%和40.7%, 30年间其播种面积和产量在台地、丘陵和山地呈增加趋势, 以丘陵和山地增加最多, 播种面积分别增加了36.1%和20.6%, 而产量分别增加了100.0%和75.8%。马铃薯在山地的播种面积和产量占比最高, 分别占全国的55.7%和54.1%, 且30年间以山地增加最多, 分别增加了107%和204%, 其次为丘陵, 而平原和台地间增量差距不大。

2.2.2 中国主要粮食作物生产集中度的变化 对5种粮食作物近30年的播种面积及产量集中度变化分析表明, 水稻、小麦、玉米三大粮食作物的生产均呈现向平原区集中的趋势, 而大豆和马铃薯的生产向丘陵和山地集中的趋势明显。由图4可知, 30年来水稻、小麦、玉米和大豆的播种面积和产量集中度在平原区占比最高, 且均超过了全国的30%,而马铃薯在山地占比最高, 占到全国的50%以上。30年间水稻的播种面积和产量集中度在平原、台地和丘陵, 其呈上升趋势, 其中平原区上升最多, 分别上升了3.9%和3.6%, 其次为台地和丘陵, 而在山地呈下降趋势, 分别下降了7.1%和6.5%。30年来小麦的播种面积和产量集中度在平原区不断上升且上升速度最快, 分别上升9.6%和10.6%; 而在其余3种地貌类型中呈下降趋势, 其中山地下降最多, 分别下降了4.1%和5.2%。玉米的播种面积和产量集中度在平原、台地和丘陵呈上升趋势, 而在山地呈下降趋势, 分别下降了7.0%和6.1%。大豆的播种面积和产量集中度在台地、丘陵和山地, 其呈上升趋势,其中丘陵区增加最多, 分别上升了6.4%和6.2%。而在平原区降幅较大, 分别下降了16.6%和14.1%。马铃薯的播种面积和产量集中度在平原区呈下降趋势,30年来分别下降了2.6%和1.5%, 在丘陵呈上升趋势, 分别上升了3.8%和3.7%, 在台地变化幅度不大,而平原区马铃薯播种面积和产量集中度年际间波动较大, 1985—1990年间呈上升趋势, 1990—2000年间分别下降了7.9%和4.9%, 而2000—2015年总体呈现上升趋势, 分别上升了3.0%和1.2%。

2.3 不同地貌分区的粮食生产波动分析

对近30年不同地貌分区粮食生产波动分析表明, 全国不同地貌分区粮食播种面积变化差异不大,而产量变化差异加大, 不同粮食作物在分区间的播种面积和产量差异各呈现不同变化趋势。由图5-A所示结果可见, 1985—2015年间, 粮食播种面积变异系数介于0.43~0.46之间, 变动范围相对较小, 说明全国不同地貌分区间粮食播种面积总体变化差异不大。水稻、玉米和大豆的变异系数总体趋于下降,30年变异系数下降了0.11、0.03和0.41, 表明这3种作物在不同分区间的播种面积变化趋于稳定。小麦的变异系数30年上升了0.25, 表明其在不同分区间的播种面积变化差异加大。马铃薯播种面积的变异系数年际间变化幅度较大, 1985—1990年上升了0.12, 1990—2000下降了0.21, 2000—2015年上升了0.09。由图5-B所示结果可见, 30年间, 粮食产量变异系数增加了0.07, 说明全国不同地貌分区间粮食产量变化差异加大。水稻、大豆和马铃薯的变异系数总体趋于下降, 30年分别下降了0.06、0.37和0.07,表明这3种作物在不同分区间的产量变化趋于稳定。小麦的变异系数总体趋于上升, 30年上升了0.29, 表明其不同分区的产量变化差异加大。玉米总产的变异系数年际间变化幅度较大, 1985—1995年上升了0.10, 1995—2005年下降了0.11, 2005—2015年上升了0.13。

3 讨论

3.1 中国粮食生产时空分布特征

事物在时间和空间上的变化是相互联系的, 空间是时间快慢变化同质的区域, 时间是空间长短变化同归的程序[23]。通过时空分异研究可以理解、掌握和总结研究目标属性的时空规律性。时空分异的研究内容是空间分布和空间配置及其时间上的变化,包括空间格局特征、时间序列特征和时空变化特征。本研究基于地貌分区分析了1985—2015年中国粮食生产时空分异特征, 量化了各种地貌分区生产的粮食占中国粮食总产的比重, 以及水稻、小麦、玉米等主要粮油作物的分区分布特征及其变化趋势, 研究结果为中国粮食区域布局优化提供了依据。中国粮食的生产主要集中在平原区, 尤其是东北平原、华北平原和长江中下游平原, 三大平原的粮食产量占中国粮食产量的57.0%[24], 这一比例要高于本研究中的平原区粮食生产的比重(42.7%), 其原因主要是东北平原、华北平原和长江中下游三大平原的范畴应该是基于大地形地貌的, 而没有考虑小地形变化, 不能算严格按地貌分区的精确统计。实际上东北、华北和长江中下游平原还包括了丘陵、台地等小地形, 因此前人研究结果要远高于本研究的结果。此外, 前人的研究大多都是基于行政分区和大的地形分析的, 王凤等[25]从县域层面将九大农区分为平原、丘陵和山区3种地形, 来研究粮食生产变化的地形分异规律, 但其分区可能未充分考虑各县份地形地貌变化的跨区性。刘玉等[26]从南北方、四大经济区、八大粮食生产区、13个粮食主产省等类型分区探讨了1998—2010年中国粮食生产时空格局变化, 其研究更多的偏向经济地理特点分区, 而本文从地形地貌的自然地理视角出发, 以便更好的反映粮食生产与自然资源的匹配性。徐海亚和朱会义[2]基于自然地理分区对中国粮食生产格局变化也进行了研究, 文中把中国按照不同地貌分为山地及丘陵、高原及台地、平原3种大地形, 把丘陵划分到山地中, 可能对于两者在海拔、起伏度和分布上的区别不能够很好地体现。相对于前人的研究, 本文进一步探讨了水稻、小麦、玉米等主要粮食作物生产的地貌分区时空分布特征, 这部分研究为进一步优化各种作物的布局和制定不同分区类型的作物发展策略提供了依据。

3.2 粮食生产时空变化的影响因素

明晰内外部要素对农作物时空格局的驱动方式可以有效评估和管理国家粮食安全状态。时空格局变化研究包括3个方面: 一是研究区内农作物生产在时间序列上的变化; 二是相同时期不同区划之间农作物生产的空间差异; 三是时空格局变化的影响要素和驱动因子的分析[27]。改革开放以后中国经济、社会和生产发生了巨变, 农业也由传统农业向现代农业迈进, 作物种植和布局也随着社会需求、资源等变化发生了明显的变化, 其背后有这复杂的驱动因素。平原区土壤肥沃、自然灾害少、气候条件相对优越, 适宜多种作物种植, 特别是华北平原、东北平原等地区, 近30年来由于农业技术条件的不断改善, 如农业机械动力、灌溉、化肥、地膜、优良品种等的广泛应用, 高产耕地面积增加, 劳动生产率不断提升, 推动着粮食生产向平原区集中[26,28-29]。丘陵和山地由于受地形、气候等条件限制, 更偏向季节性休耕或转种经济作物[30], 导致粮食作物生产的比重下降。不同地区粮食生产政策的调整也将影响粮食生产的时空变化, 包括农业产业结构的调整、高标准农田及农业生态工程建设、农业基础设施建设和国家农业补贴投入力度等[25,31]。

在全国粮食生产时空分异格局发生变化的大背景下, 粮食生产向具有比较优势的地区偏移或集中,地区间粮食产量差异加大, 这有利于充分发挥当地自然资源优势, 也有利于规模化、机械化生产, 进而提高劳动生产率和生产效益。丘陵和山地粮食生产集中度下降, 可以为水果、茶叶等经济作物提供发展空间, 这更有利于促进粮食生产与农业资源的合理高效配置, 进而提高中国农业用地的综合生产能力[32-33]。但是粮食生产向平原区, 尤其是华北平原和东北平原集中的同时也会加剧北方地区地下水、黑土资源过度开采的问题[27-28]。因此, 需要从宏观的角度加强基于自然地理(地貌、气候变化)分区的中国粮食生产变化研究, 以便进一步采取措施调整粮食种植结构, 优化粮食生产布局, 推动粮食生产与农业资源的合理配置, 进而提高中国农业用地的综合生产能力和保持粮食产量的持续增长。

4 结论

基于GIS空间分析技术, 本文定量揭示了近30年中国粮食生产空间分异演变的地貌分区特征。研究表明, 平原区粮食总产占全国粮食总产的比重最高, 达到42.7%, 山地、台地和丘陵的占比分别为25.5%、17.2%和14.7%, 近30年粮食生产向平原和台地集中的趋势明显, 二者的粮食产量集中度分别上升了3.8%和0.9%, 而山地和丘陵的集中度下降了4.4%和0.3%。水稻、小麦、玉米和大豆的生产在平原区集中度分别为30.6%、63.3%、46.9%和40.7%,而山地生产的马铃薯占全国马铃薯总产的54.1%。近30年水稻、小麦、玉米呈现向平原区集中的趋势,产量集中度分别上升了3.6%、10.6%和1.8%, 而大豆和马铃薯向丘陵和山地集中的趋势明显, 二者在丘陵区产量集中度分别上升了6.2%和3.7%。以上分析表明, 近30年基于地貌分区的全国粮食生产分异格局发生了很大的变化, 不同地貌分区间粮食产量差异加大。上述研究结果为不同地形地貌区域的粮食和作物布局提供了依据和参考, 可以为国家或地区制定农业生产适应性对策、正确指导农业发展规划和合理开发利用农业资源提供理论依据。