网络欺凌、自尊和危险行为:对职校学生的探索性研究

2021-09-23祝玉红杨晓辰陈祺祺

祝玉红 杨晓辰 陈祺祺

[摘要] 网络欺凌与传统的欺凌相比,更具隐匿性和广泛性。以往研究发现网络欺凌伤害对青少年的危险行为有显著影响,然而较少研究针对职校青少年群体探究这一关系的中间机制。本文以373名职校学生为研究对象,探讨职校学生网络欺凌发生现状与危险行为的关系以及自尊的中介作用。研究发现,21.72%的职校学生为网络欺凌受害者,13.86%为实施网络欺凌者,8.04%为遭受-实施网络欺凌双重角色。自尊在职业学校学生遭受网络欺凌、遭受-实施网络欺凌双重角色与危险行为的关系中,中介效应分别占总效应的53.59%和33.34%。基于研究发现,本文提出完善网络欺凌防治的有关政策和构建以职校学生的特点为基础的社会工作“三级预防”服务体系的建议。

[关键词] 职校学生 网络欺凌 危险行为 自尊

[基金项目] 本文为中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务类专项资金)的阶段性成果(项目编号:21XNL013)。

[作者简介] 祝玉红,中国人民大学社会与人口学院社会工作与社会政策系副教授;杨晓辰,中国人民大学社会工作与社会政策系2018级硕士研究生;陈祺祺(通讯作者),厦门大学社会与人类学院社会工作系副教授。

[中图分类号] C913.5

[文献标识码] A

[文章编号] 1008-7672(2021)03-0064-14

一、 问题的提出

2020年5月,中国互联网络信息中心(CNNIC)联合发布的报告显示,2019年我国未成年网民规模为1.75亿人,未成年人互联网普及率达到93.1%。①近年来,互联网的普及和广泛使用改变了人们的社会交往方式,随之带来的网络欺凌风险也日益增加,网络暴力问题日益为学术界和公众所关注。2017年,教育部、中央综治办等十一个部门联合印发《加强中小学生欺凌综合治理方案》(简称《治理方案》),旨在切实有效地防治中小学生校园欺凌。《治理方案》明确指出,“中小学生欺凌是发生在校园(包括中小学校和中等职业学校)内外、学生之间,一方(个体或群体)单次或多次蓄意或恶意通过肢体、语言及网络等手段实施欺负、侮辱,造成另一方(个体或群体)身体伤害、财产损失或精神损害等的事件”。②这一定义明确将“网络”列为校园欺凌的发生途径之一,可见作为传统欺凌发生的新领域,网络欺凌问题在我国逐渐进入公众与政策视野并成为青少年保护的主要领域之一。

根据Patchin和Hinduja的定义,网络欺凌是以电子信息为媒介,对他人造成的有意且重复伤害的行为③;Smith認为,个体或者群体使用电子信息交流方式,多次重复性地伤害不容易保护自己的个体的攻击行为即为网络欺凌行为④;Belsey将网络欺凌定义为借助信息及通讯技术对个人或群体进行恶意的、重复的、敌意的行为,这一行为会给其他人造成伤害⑤。结合以往的定义,本文认为网络欺凌是发生在网络空间、通过使用电子设备,对相对弱势的一方所实施的重复性且具有攻击性的行为。在这一行为中有明显的强弱对比,且对处于弱势的一方会造成一定的困扰或伤害。

由于网络具有匿名性、间接性、广泛性等特点,网络欺凌给青少年带来的心理健康问题可能要比传统欺凌更严重。⑥在一项针对网络欺凌概念界定的元民族志(meta-ethnography)研究中,研究者通过对已有质性研究的分析,将网络欺凌在青少年群体中的本质总结为有意的(Intent)、重复性(Repetition)、可及性(Accessibility)、匿名性(Anonymity)和披露困难(Barriers to Disclosure)等五大特性。⑦国内有学者将网络欺凌的特点总结为普遍性、特殊性与复杂性。⑧其中,普遍性体现为网络欺凌在世界各地的出现情况较为普遍;特殊性表现在相对于传统欺凌而言,发生空间、力量失衡等不是网络欺凌的必备条件,网络欺凌由于传播速度快且传播面广泛,比传统欺凌更难以控制,伤害更加持久;复杂性则表现在网络欺凌的匿名性和隐蔽性导致难以被识别、随时发生、类型多样、危害持续时间长、披露困难等方面,因而对于网络欺凌的识别与防治相比于传统欺凌可能会更加困难。大量研究表明,网络欺凌会对青少年行为产生负面影响,如受害者滥用酒精和药物的概率更高①,酗酒、吸烟、赌博②、携带武器、打架③等问题行为的风险更大。自尊是个体在社会交往过程中所获得的对自我的积极的情感性体验④。自尊对儿童、青少年心理和行为健康以及社会性的发展发挥着重要作用。已有对网络欺凌与自尊的研究表明,网络欺凌与自尊呈显著的负相关关系⑤。此外,自尊水平与自杀风险等多种行为问题都表现为显著的负相关⑥。

职业教育是我国现代教育体系中的重要一环,肩负着开发人力资源、促进就业创业的重要任务,是工业化和社会现代化的重要支柱。⑦教育部的统计数据显示,2019年职业学校的学生总数已超过1500万人,是在校青少年群体中的重要组成部分。⑧职业教育的学生大多来自工人和外来务工家庭⑨,家庭经济地位和收入水平较低的农村学生和城市低收入家庭常常“被分流”到职业学校⑩。有研究发现,职校学生相对于普通高中生而言,面临更多显性或隐性的行为和心理问题11。2016年以来,学者们围绕网络欺凌这一议题开展了较为丰富的研究。然而,已有的文献多以普通学校青少年、大学生为主要研究对象,较少关注职校学生这一相对特殊的群体,且较少研究针对职校青少年群体网络欺凌和危险行为之间的机制。为进一步了解职校学生的网络欺凌问题,本研究重点关注两个研究问题:(1)职校学生网络欺凌的发生现状如何?(2)自尊在职校学生网络欺凌与危险行为之间发挥怎样的作用?

二、 文献回顾

(一) 青少年网络欺凌的发生现状

网络欺凌通常有三种不同的行为角色:网络受害者(Cybervictim)、网络欺凌实施者(Cyberbully)、欺凌者-受欺凌者双重角色(Cyberbully-victim)。一项以1707名瑞典青少年为研究对象的调查显示,在被调查的青少年中,实施网络欺凌者占0.8%,遭受网络欺凌者占11.2%,遭受-实施双重角色者为1.6%。①Kowalski等对3767名美国中学生的调查发现,使用即时通信软件时遭受欺凌的学生占66.6%,使用在线聊天室时遭受欺凌的学生占24.7%。②Chang对我国台湾地区26所高中的2992名学生开展的调查发现,在过去一年中,网络欺凌实施与受害的发生率分别为5.8%和18.4%。③不同研究报告的网络欺凌的发生率存在较大差异,目前对网络欺凌的概念没有形成统一界定,使用的测量工具也不同。例如,欧洲网络欺凌干预项目把网络欺凌视为通过手机或网络传播隐私或进行侮辱、骚扰、威胁等行为④;还有研究将网络欺凌划分为网络伪造欺诈、网络言语欺凌、隐匿身份欺凌⑤。因社会文化环境的不同,国内外所使用的社交软件、网络平台存在差异,研究者对网络伤害性行为的划分也不同,因而对网络欺凌的界定和测量结果也存在差异。

以职校学生为研究对象的相关研究显示,在控制传统欺凌伤害变量之后,网络欺凌受害与职业学校学生的内在问题和外在行为问题呈显著的正相关关系。⑥还有研究发现,网络使用的时长和不当行为,如过度使用网络的消极结果可能会增加网络欺凌行为的概率。⑦孙晓霞等对山西省1013名高职院校学生的调查发现,网络欺凌的发生率为22.46%,实施网络欺凌者占9.95%,网络欺凌的受害者占9.23%,3.28%为欺凌-受欺凌双重角色。①王文靖等对安徽省部分职业院校青少年的调查显示,网络欺凌的发生率为3.3%。②Arnett等将职业学校学生视为“年轻的成年人”(emerging adults),他们开始关注更持久的承诺,但仍不能被视为成年人。③这一阶段被视为生命历程中最不稳定的时期,青少年在不断进行身份探索,也会因此产生风险性试验行为。与其他类型学校的学生相比,职业学校学生所接受的教育是以职业为导向且直接面向社会的,因而职校学生常常面临更为复杂的家庭和社会情境以及更多的就业压力,增加了职校生成为网络欺凌受害者的概率,也可能导致他们选择实施网络欺凌作为应对压力的解决方法。

(二) 网络欺凌、自尊与危险行为的关系

研究表明网络欺凌会引发各种心理问题,包括产生自杀意念④、抑郁⑤、自尊水平降低⑥、创伤后应激障碍⑦等。其中,网络欺凌行为会导致自尊水平降低,同时自尊水平较低的人也更容易被卷入网络欺凌。研究表明,受欺凌者的自尊水平较低,会导致自我评价和个人价值感降低,易产生对现实世界的不安全感,并可能形成习得性无助感,进而增加儿童遭受同伴欺凌的危险。⑧低自尊水平的个体对自我的认识模糊,会夸大外界对自己的威胁,感到自己被冒犯,因此会导致激烈的情绪波动而实施网络欺凌行为。⑨⑩在自尊对网络欺凌应对方式的影响中,高自尊水平的人更有主见也更加“自我”,因此可以积极地对网络欺凌事件做出回应;相反,低自尊水平的人会表现得怯懦,在面对网络欺凌事件时更容易遭到伤害。①

较低的自尊水平也与某些危险行为高度相关,如自杀行为②、攻击性行为③、危险行为(包括攻击与暴力行为、破坏纪律与违法行为、吸烟与饮酒行为等六个维度)④等。一项针对职校生的研究显示,低自尊脆弱风险对问题行为有正向促进作用。⑤自尊得分较高的人会更加坚定自信,也更能积极应对网络欺凌事件;相反,自尊水平低的人往往被网络欺凌事件所威胁,增加了成为网络欺凌受害者的风险。⑥基于已有文献,本文重点探讨网络欺凌、自尊与风险行为的关系,进而分析自尊在二者之间的中介机制,以期为网络欺凌和危险行为的防治工作提供参考。

三、 研究方法

(一) 研究样本

本研究采用方便抽样的方法,通过问卷收集青岛市某职业学校学生网络欺凌行为、自尊水平和危险行为等有关数据。此调查由亚利桑那州立大学全球应用健康研究中心和中国人民大学社会与人口学院联合发起,研究分别获得了亚利桑那州立大学和中国人民大学伦理委员会的审查同意。问卷由美国亚利桑那州立大学应用健康研究中心开发,并经项目合作方中国人民大学项目组修改、审定后使用。在现场填答指导时,数据收集者介绍了自己的身份、研究的主题,反复强调了问卷匿名性、填答自愿性和信息保密性。本研究共回收問卷452份,为保证数据的有效性,本研究对重要信息缺失、答案有明显规律性作答的问题或逻辑严重错误的问卷进行删除,共获得有效问卷373份,有效问卷回收率为82.52%。保留问卷中样本的年龄均值为15.98(标准差为0.03),符合研究群体的基本特征。问卷回收后,所有数据录入stata15.0进行统计分析。

(二) 研究工具

1. 青少年实施和遭受网络欺凌

此量表以欧洲网络欺凌干预项目问卷(European Cyberbullying Intervention Project Questionnaire)为基础,原量表包含两个维度,分别测量遭受网络欺凌(Cyberbullying victimization)与实施网络欺凌(aggression)的情况,共22个条目,经过翻译与调整后共包含14个条目。这一量表已在我国青少年群体中进行了本土化验证,显示具有良好的效度和信度。①该量表用于测量过去三个月遭受网络欺凌与实施网络欺凌的情况。遭受网络欺凌的题目包括“有人通过手机短信或社交软件给我发过威胁或骚扰信息”“有人在网络上公开发布或转发过对我无礼或恶意的评论”等7道题。实施网络欺凌的题目包括 “我曾通过手机短信或社交软件发过威胁或骚扰他人的信息”“我在网络上公开发布或转发过对他人无礼或恶意的评论”“我曾未经他人同意将其隐私照片或视频公开到网络上”等7道题。本量表用Likert五点计分法计分,0表示从来没有,1表示偶尔发生,2表示有时发生,3表示经常发生,4表示几乎每天发生,量表整体的分数区间为0~56分,其中实施网络欺凌、遭受网络欺凌量表的分数区间均为0~28分。在本研究中,该量表显示了良好的信度(遭受网络欺凌量表Cronbach alpha=0.92,实施网络欺凌量表Cronbach alpha=0.94)。本研究将至少实施过一类网络欺凌的青少年定义为实施过网络欺凌者,将至少遭受过一类网络欺凌的青少年定义为遭受过网络欺凌者,将至少一次既遭受又实施网络欺凌的青少年定义为双重角色。

2. 青少年危险行为

以Eccles 和Barber②在1990年用于测量青少年母亲的危险行为量表为基础,本研究将这一量表进行修改和调整,调整后的量表共包含18个条目。计分方式采用0~3分制,0表示从来没有,1表示偶尔发生(少于10次), 2表示有时发生(10~20次),3表示经常发生(多于20次)。测量的时间范围为过去30天。本量表采用加总方式评估青少年发生危险行为的程度,得分越高,说明发生危险行为的次数越多。信度检验结果显示,该量表在本研究中具有良好的信度(Cronbach alpha=0.91)。

3. 自尊水平

本研究采用Rosenberg自尊量表(Self-esteem scale, SES)③,测量外显性的自尊,包括自我肯定与自我否定。量表共计10个项目,采用Likert五点计分法计分,从“1=非常反对”到“5=非常同意”,调整反向计分条目后,累计分数越高,自尊水平越高。在国内外大量研究中,这一量表均显示出良好的信度和效度④;在本研究中,该量表具有良好的信度(Cronbach alpha=0.92)。

四、 研究发现

(一) 样本的基本信息

本研究总样本量为373人,其中男性占33.06%,女性占66.94%。研究对象的年龄范围为14~17岁;户口类型为城镇的研究对象占总样本的56.87%,农村户口占43.13%,以汉族居多(97.25%)。将研究对象父母的婚姻状态划分为在婚状态和非在婚状态,分别占比为91.40%和8.60%;17.57%调查对象的父母在外打工。超过半数的研究对象(59.73%)来自中等收入家庭,16.76%受访者的家庭经济水平为中等偏上。

本研究参照已有的研究,将卷入网络欺凌的角色划分为三类,即网络欺凌的受害者、网络欺凌者以及既遭受又实施网络欺凌的双重角色。在这三类角色中,过去三个月遭受网络欺凌伤害的发生率为21.72%,实施网络欺凌的发生率为13.86%,遭受-实施网络欺凌的发生率相对较低,为8.04%(见表1)。

(二) 自尊、危险行为在职校学生网络欺凌不同角色上的差异

如表2所示,在遭受/未遭受网络欺凌的学生中,遭受网络欺凌的学生自尊得分的均值为34.21分,未遭受网络欺凌的学生自尊得分为38.78分。这两组学生在自尊得分上有显著差异(P<0.01);在危险行为层面,则与自尊相反,遭受网络欺凌所引发的危险行为的发生率显著高于未遭受网络欺凌的学生(P<0.01),均值分别为8.23分和5.21分。

在实施/未实施网络欺凌的对比中,实施网络欺凌的职业学校学生自尊显著低于未实施网络欺凌学生(P<0.05),自尊得分均值分别为35.29和38.14。危险行为的得分显著高于未实施网络欺凌的职业学校学生(P<0.01),危险行为得分分别为10.98和5.03。在是否遭受-实施网络欺凌的双重角色对比中,双重角色的职业学校学生自尊显著低于非双重角色的研究对象(P<0.05),双重角色的自尊得分为34.93,而非双重角色的得分为37.98。双重角色的职业学校学生危险行为显著高于非双重角色的研究对象(P<0.01),得分分别为10.63和5.45。在三种角色中,遭受网络欺凌的学生自尊得分最低(34.21),而实施网络欺凌的学生危险行为得分最高(10.98)。

(三) 职校学生网络欺凌、自尊与危险行为

如表3所示,遭受网络欺凌与危险行为呈显著正相关(r=0.24,P<0.01);自尊则与遭受网络欺凌呈显著负相关(r=-0.16, P<0.01);实施网络欺凌行为与危险行为呈显著正相关(r=0.36,P<0.01)、与自尊的相关性不显著;在遭受-实施网络欺凌的双重角色中,危险行为与之呈显著正相关(r=0.24,P<0.01),自尊则呈显著负相关(r=-0.11,P<0.05)。相比之下,危险行为与实施网络欺凌的相关性更强,自尊与遭受网络欺凌的相关性更强。此外,自尊与危险行为也呈显著的负相关关系(r=-0.45,P<0.01)。

根据Baron & Kenny的中介效应分析因果关系四步法,需保证在自变量与因变量显著相关的基础上进行中介效应分析。在本文中,自尊(中介变量)与遭受网络欺凌角色(自变量1)、遭受-实施网络欺凌双重角色(自变量2)、危险行为(因变量)存在显著相关。因此,我们分别检验自尊在职业学校学生遭受网络欺凌与发生危险行为之间的中介作用以及在遭受-实施网络欺凌双重角色与发生危险行为间的中介作用。

在第一个回归模型中分析自尊在遭受网络欺凌与危险行为间的中介效应。结果(见表4)显示,遭受网络欺凌与危险行为呈显著正相关(β=0.39,P<0.01),即职业学校学生遭受网络欺凌的程度越重则发生危险行为的强度越大。以自尊为因变量,遭受网络欺凌的程度与之呈显著负相关(β=-0.55,P<0.01),即随着遭受网络欺凌的程度加重,自尊水平有明显的下降趋势。在前两步分析的基础上,我们将遭受网络欺凌与自尊放入模型三的自变量中,遭受网络欺凌对危险行为仍然呈现显著正相关关系(β=0.22,P<0.05),自尊与危险行为呈现显著负相关关系(β=-0.38,P<0.01)。与模型一相比,在加入自尊作为自变量后,遭受网络欺凌对危险行为的预测由0.39下降至0.22,调整R2由0.06上升至0.29,此模型显示自尊对危险行为的作用明显。

此外,在三个回归模型中VIF值(方差膨胀因子)的范围为1.03至1.10,自变量间不存在多重共线性。由此可以推测,在职业学校学生遭受网络欺凌与危险行为之间,自尊具有中介作用。基于回归结果,我们在检验核心变量正态分布的基础上,通过Sobel-Goodman Mediation Tests来检测自尊在遭受网络欺凌与危险行为间中介效应的显著性。检验结果显示,自尊在职业学校学生遭受网络欺凌与危险行为间的中介作用显著(Z=3.34,P<0.01)。其中,遭受网络欺凌对危险行为的直接效应为0.22,自尊在两者间的中介效应为0.21,中介效应占总效应的53.59 %。

第二个回归模型分析了遭受-实施网络欺凌与危险行为的相关性。结果如表5所示,两者呈显著正相关(β=4.24,P<0.01),即遭受-实施网络欺凌的职业学校学生比非双重角色的研究对象产生危险行为的程度高。以自尊为因变量,遭受-实施网络欺凌与之呈显著负相关(β=-3.72,P<0.05),即双重角色比非双重角色自尊水平更低。以上述分析为基础,将遭受-实施网络欺凌与自尊放入模型三的自变量中,遭受-实施网络欺凌对危险行为仍然呈现显著正相关关系(B=3.06,P<0.01),自尊与危险行为呈现显著负相关关系(β=-0.38,P<0.01)。与模型一相比,在加入自尊作为自变量后,遭受网络欺凌对危险行为的预测由4.24下降至3.06,调整R2由0.06上升至0.30,在此模型中自尊對危险行为的作用明显。

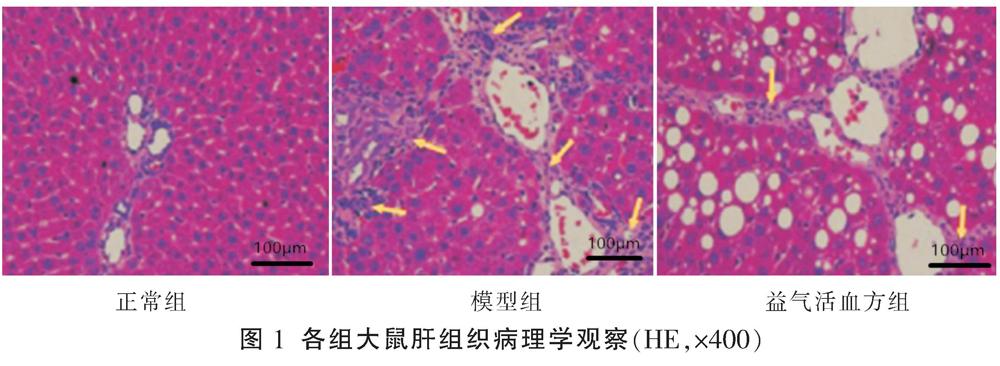

在三个回归模型中VIF值(方差膨胀因子)的范围为1.03至1.08,自变量间不存在多重共线性。由此可以推测,自尊在职业学校学生遭受-实施网络欺凌双重角色与危险行为间具有中介作用。基于回归结果,在检验核心变量正态分布的基础上,通过Sobel-Goodman Mediation Tests来检测自尊在遭受-实施网络欺凌与危险行为间中介效应的显著性。结果如图1所示,自尊在职业学校学生遭受网络欺凌与危险行为间的中介作用显著(Z=2.25,P<0.01)。其中,遭受网络欺凌对危险行为的直接效应为3.06,自尊在二者间的中介效应为1.40,中介效应占总效应的33.34%。

五、 讨论与建议

本研究以职校学生为研究对象,基于不同的网络欺凌角色,分析了网络欺凌、自尊与危险行为三者的作用机制。本研究调查结果显示,职业学校学生遭受网络欺凌的发生率为21.72%,其中网络欺凌施暴者占总样本的13.67%,遭受-实施网络欺凌双重角色的占比为8.04%。目前职校学生大多来自工人和外来务工家庭,家庭经济地位和收入水平较低,农村学生和城市低收入家庭在大多数情形下“被分流”到职业学校。此外,职校学生在相对较小的年龄就需要为进入社会做准备,因而可能面临着较大的压力而把网络作为缓解压力的应对方法。

在本研究中,遭受网络欺凌与未遭受网络欺凌、实施网络欺凌与未实施网络欺凌、遭受-实施网络欺凌双重角色与非双重角色在自尊和风险行为上均存在显著差异。具体来说,遭受网络欺凌的职业学校学生自尊水平更低,发生危险行为的程度更高;实施网络欺凌的职业学校学生自尊水平更低,发生风险行为的程度更高;遭受-实施网络欺凌双重角色与非双重角色相比,自尊水平更低,危险行为得分更高。诸多研究均表明自尊与网络欺凌间存在显著的负相关关系。①外显自尊是反映个体与外在交往时获得主观体验的一面镜子,在社交中受到威胁或产生不愉快的体验后,会直接影响个体的情绪情感体验,进而导致自尊水平的降低。此外,与高自尊水平的职业学校学生相比,低自尊水平者对自我的认知模糊、情绪和认知易发生波动、易感到自己被冒犯,因此会导致激烈的情绪不稳定而实施网络欺凌行为。①数据显示,实施网络欺凌与自尊的相关性不显著,由于本研究所采用的数据不能提供网络欺凌触发原因的相关信息,实施网络欺凌可能是由于主观意愿,以维护某一个人、群体或行为而主动发起,也可能因为遭受网络欺凌或是其他外界交往受挫而产生的对抗行为。未来的研究可从动机上对实施网络欺凌与自尊的关系做进一步探索。

与已有的研究结果一致,遭受网络欺凌、实施网络欺凌与遭受-实施网络欺凌三种角色均与危险行为显著相关。②该发现证实了网络欺凌不仅会对个体对自我的评价及其情感体验造成伤害,由于缺乏足够的社会支持或合适的途径应对欺凌造成的伤害,还可能将伤害外化为行为,以化解因欺凌所产生的不愉快情绪体验和感知。因此,在欺凌行为发生后,遭受网络欺凌者采取合适的途径疏解因网络欺凌带来的不良情绪体验十分重要。

在本研究中,自尊与职校生的危险行为显著相关,自尊在遭受网络欺凌与危险行为以及在遭受-实施网络欺凌双重角色与危险行为之间发挥着中介作用。在两组回归模型中,自尊作为中介变量的中介效应分别占总效应的53.59%和33.34%。在实施网络欺凌与危险行为间没有中介效应。Leary提出的社会计量器理论认为,自尊作为个体的心理机制“监控”着个体人际关系的质量,能够反映出个体被群体的接纳和认可程度,从而为个体的社交活动提供指引。③社会计量器理论认为,社交接纳或拒绝会影响个体的自尊水平,表现为自尊会随着感知到的社交接纳变化而波动,相比于接纳反馈,社交拒绝会导致自尊水平的降低。网络欺凌作为一种负面、不健康的社会交往形式,会对个体的自尊水平产生负面影响。此外,赫胥等学者提出的社会联结理论(Social Bond Theory)认为,当个人与社会的联系薄弱到一定程度时,个人会无约束地肆意实施犯罪行为。特别是当个体与社会的联系较弱时,个体不再考慮不良行为对已有良好关系的破坏,因而不再因社会联结而约束自己的行为。④这一理论也可以用于解释本研究中自尊在遭受网络欺凌、遭受-实施网络欺凌与危险行为间产生的中介作用。

本研究的局限在于:(1)由于采取横截面研究设计,通过对特定时点和特定范围内人群进行资料收集和分析,无法建立网络欺凌、自尊和危险行为之间的因果关系;(2)本研究采用方便抽样,只选取了一所职业院校且样本数量较少,样本的代表性存在较为明显的局限。

基于以上研究发现,针对职校学生网络欺凌及危险行为的防治,本文提出以下建议:

第一,完善和健全网络欺凌防治的体制机制。在我国,网络欺凌防治已被正式纳入未成年人保护的政策法律框架之中。2020年完成修订的《中华人民共和国未成年人保护法》专门增加的网络保护专章规定:“任何组织或者个人不得通过网络以文字、图片、音视频等形式侮辱、诽谤、威胁未成年人或者恶意扭曲、损害未成年人形象。”然而,现有的法律政策在执行层面应特别关注职业学校学生这一人群。在学校层面,职业学校应履行欺凌的学校保护职责,积极关注学生网络欺凌这一较难识别的形式,建立健全欺凌防治的工作机制。例如,在学校成立专门的欺凌防治工作委员会,定期联合班级及学校心理老师、社会工作者、志愿者在校园内建立欺凌的监测、预警和报告系统,对学生的心理问题和危险行为进行及时识别和解决,积极营造欺凌“零容忍”的校园氛围。此外,相关政策还应明确加强对网络中问题行为的监管机制以及对网络空间中的不良行为的及时识别和处理。

第二,构建网络欺凌干预的多层次服务模式。一是依托互联网、学校、社区,开展网络欺凌和危险行为的宣传教育,提高公众对网络欺凌的认识和防范意识。面向职业学校学生提供服务时,应考虑职业学校学生群体的特殊性,可以开展预防网络欺凌和提升学生自尊水平的小组活动。二是通过建立“学校-家庭-社会工作者”三方联动机制,对网络欺凌行为开展风险筛查并建立完善的危机干预方案。此外,为网络欺凌的实施者和受害者提供紧急处置、心理疏导等服务。在服务中注意评估和筛查服务对象是否有危险行为,并注意挖掘服务对象的自尊水平等内在资源。在不同层次的服务中,社会工作者应坚持以“全人”视角识别服务对象的整体性需要,提供适切的服务并对服务过程开展科学评估。

(责任编辑:徐澍)