社交媒体时代高校网络舆情话语空间生产研究

2021-09-18吴馥梅肖明

吴馥梅 肖明

关键词 高校网络舆情;话语空间生产;共词分析;聚类分析

中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 2096-0360(2021)14-0001-05

如火如荼的互联网革命重塑了当前的媒介生态环境,社交媒体的崛起促进了新闻传播格局的“液态化”,网络社会作为一种崭新的社会形态产生了新的空间场域和新的社会结构。社交媒体时代,媒介与社会紧密相连,两者的交互关系不断加深。公众媒介近用权的提升使得人人都有一定的话语权,这不断加快了网络舆情的传播速度,同时也扩大了其影响力。各方舆论力量的交织使网络舆论环境呈现复杂的特征,导致“扩音效应”[ 1 ]和“蝴蝶效应”[ 2 ]。

网络舆情是通过互联网表达和传播的,公众对自己关心或与自身利益紧密相关的各种公共事务所持有的多种情绪、态度和意见交错的总和[ 3 ]。在当下的网络舆情事件中,高校网络舆情占据了重要的一部分。近几年,随着社交媒体的崛起,高校网络舆情事件频发。从“翟天临学术不端事件”到“北大法学院女生包丽自杀事件”,再到“湖北大学教师梁艳萍被取消研究生导师资格”,高校网络舆情因其内容的多元性和参与主体的特殊性,极易在网络空间中产生裂变式传播。本文重点研究社交媒体时代高校网络舆情背后的话语空间生产机制,探讨高校网络舆情产生的内在规律性,希望可以为高校舆情应对实践提供参考。

1 文献回顾

1.1 话语空间生产

1.1.1 空间生产理论

列斐伏尔的“空间生产理论”最具代表性,是当代社会批判思潮“空间转向”的标志性起点[ 4 ]。自列斐伏尔始,空间生产开始作为一种哲学运思与理论范式进入学者研究的视野。列斐伏尔在《空间的生产》一书中提出了“空间的社会生产”这一核心概念。其“空间生产理论”强调空间不再是抽象、被动的“容器”,其本身就是生产性的、积极的。他认为:“空间是社会生产的过程,其不仅仅是一个产品,也是社会生产力或再生产者,是一个社会关系的重组与社会秩序实践性建构的过程。”[ 5 ]也就是说,“空间生产理论”不是指在空间内部的物质生产,而是指空间本身的生产。

1.1.2 网络话语的空间生产

空间不仅是指物理环境,爱德华·苏贾认为:“空间本身也许是原始赐予的,但空间的组织和意义却是社会变化、社会转型和社会经验的产物。”[ 6 ]“空间不仅仅是地理学意义的几何性物质存在,还是社会关系重组与社会秩序实践的建构性、批判性的话语维度,铺设着接连场所实践、技术动能、文化意蕴以及心理活动等多义现象的关系场域。”[ 7 ]技术的强力渗透使媒介的空间呈现具有了更大的讨论意义。

话语属于规则范畴,自身拥有一套限制话语应用的排斥机制和秩序边界[ 8 ]。社交媒体的普及与技术的赋权重构了当下的网络社会关系,社会化媒体语境下的新闻话语生产本质上也体现为一种生产实践。网络舆情作为体现各种社会关系的一种新型空间形态,其网络话语的构建其实也是进行空间生产的过程。高校网络舆情的产生在某种程度上也可以作为一种话语生产的过程,其具有自身独立的话语空间属性。故本研究以列斐伏尔的“空间生产理论”为视角对网络高校舆情进行探讨。

1.2 高校网络舆情

1.2.1 舆论与网络舆情

“舆论是公众关于现实社会以及社会的各种现象、问题所表达的信念、态度、意见和情绪表现的总和,对社会发展及有关事态的发展产生影响。其中混杂着理智和非理智的成分。”[ 9 ]而“网络舆情是通过互联网表达和传播的,公众对自己关心或与自身利益紧密相关的各种公共事务所持有的多种情绪、态度和意见交错的总和。它具有自由性与可控性、互动性与即时性、丰富性与多元性、隐匿性与外显性、情绪化与非理性、个性化与群体极性化等特点”。社交媒体时代,互联网打破了传统媒体的垄断格局,决定传播效果的不仅仅是传播内容,更是社会关系和网络传播结构,技术的赋能使网络舆情更易扩散。

1.2.2 高校网络舆情相关研究

高校一般指高等学校,是大学、专门学院和高等专科学校的统称。目前国内对于高校网络舆情的研究大致聚焦于以下几个方面:首先是高校网络舆情的传播特点、引导机制、应对策略及管理对策,此类研究大多采用质化的方法,重在分析与归纳,并在分析特征的基础上给出引导策略及建议。其次是高校网络舆情的信息传播路径与舆情演化规律及演变特征的分析,此类研究大多使用文本挖掘、社会网络分析、情感分析等手段,聚焦某一具体的话题展开网络舆情信息传播的研究。第三个焦点则是高校舆情危机事件以及高校形象的建设,有学者通过定性比较分析方法对网络舆情对高校形象的影响因素进行研究[ 1 0 ]。

高校网络舆情的话语生产及意义建构其实是舆情演化的核心因素,故本研究从空间生产理论的视角出发,基于近年多个高校网络舆情事件,使用共词分析、聚类分析等研究方法进行话语空间分析,从微观文本视角对其话语空间生产及意义建构进行研究,同时探讨高校网络舆情的影响因素。

2 研究问题

本研究以列斐伏爾的空间生产理论为视角,使用共词分析、聚类分析的研究方法,探讨社交媒体时代高校网络舆情的话语空间生产规律,主要研究问题如下:

Q1:2017—2020年高校网络舆情的话语空间结构呈现什么特征?哪些关键词位于核心层次结构中?

Q2:2017—2020年高校网络舆情的主要议题有哪些?可以归为哪几种话语生产类型?

3 研究设计

3.1 研究对象

本研究的文本数据来自于知微热点数据库。在知微热点数据平台以“大学”“高校”“学院”“教授”“硕士”“博士”“本科”等为关键词分别进行搜索。因为自2017年起,高校舆情逐渐呈现多发趋势,故此次研究以2017年为起始年份,以2020年为结束年份。在筛选文本时,本研究的主体高校应较为集中,且讨论焦点较为明确。初步获取数据之后进行人工删选,剔除重复数据、与研究关联不大的数据以及影响力指数极低的数据。此外,此次研究的高校不包括国外高校,所以国外高校数据也需要删去。最终获得152个高校舆情案例,知微平台关于舆情事件的介绍文本共16 467个字。

3.2 研究步骤

本文的研究对象为高校舆情事件的新闻文本,使用的方法包括共词分析、聚类分析。研究步骤主要分为四步:1)首先通过Python中的Jieba包进行高校舆情文本的分词,并统计词频以及词性,选出出现频率前100的词语;2)通过人工查验,对出现频率前100的词语进行无关词的剔除,之后再选取排名前60的词语,得到基本分析语料库;3)通过高频词语在一个高校舆情文本之中的共现频率构建共词矩阵,并将共词矩阵导入Gephi软件,绘制高频关键词的社会网络图谱分析词语之间的共现关系;4)运用UCinet对高频关键词进行聚类分析,探索大致的话语生产类型。

4 数据结果与分析

4.1 “主体—人物—类型”的话语空间结构

共词分析是一种文献计量学方法,其基本理论假设是词与词之间的联系决定着语义生产。其通过对一组词在一篇文本中共同出现的次数进行统计,并对这些词进行聚类,从而反映这些词项之间的关联强弱,然后进一步分析这些词所反映的文本的主题结构。共词分析中,词与词之间的关系是用共现次数来体现的,如果两个词共同出现的次数多,说明这两个词的关系比较密切,进而代表两个词所表达的语义更加接近[ 1 1 ]。本文的研究对象也是一种文字状态,故将共词分析引入到对高校舆情话语空间生产的分析当中。

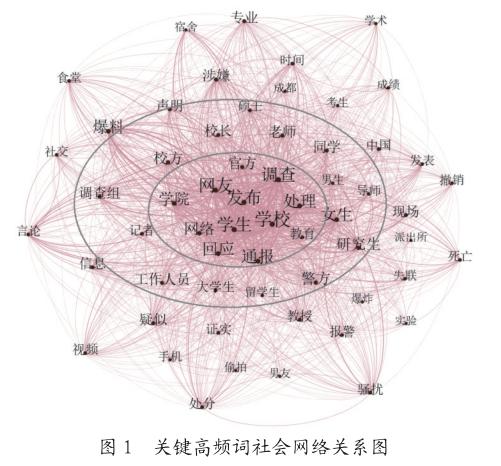

将关键词的共现矩阵导入Gephi软件后得到60个高频词之间的社会网络关系图谱,如图1所示。图中的每个节点代表一个关键词,每条边代表两个关键词之间的共现关系,即两者是否在同一高校舆情文本中出现。整个高频关键词社会网络关系图由60个节点和1 720條边所构成,平均度为28.667。整个网络关系图的密度为0.486,网络直径为2。从整体来看,各个词语之间的紧密度较高,说明这些词语都是高校舆情文本话语空间的核心词,且彼此之间关联性较高。

关键高频词社会网络关系图体现了当前高校舆情文本的大致话语空间结构,其基本可以分成“主体—人物—类型”这三层结构。中间最核心的一层对应的是高校舆情最重要的主体,即学生、学校、学院等。同时,核心层还涵盖了发布、调查、回应、通报等常见舆情的应对机制及处理过程,这从时间线上回溯了高校舆情从爆发到回应再到调查的整个过程,从新闻报道的事实要素而言,这些词语也占据了重要地位。此外,网友、网络等词突出了互联网在高校舆情中扮演的重要角色,表明当下的高校舆情往往极易在网络空间中形成快速而广泛的传播。

话语空间的第二层结构主要聚焦更为具体的介入高校舆情的人物主体,主要可以分成事件人物主体和调查人物主体两大类。从事件人物主体来看,高校舆情的主体包括导师、研究生、大学生、留学生、高校工作人员等,其中学生和老师是大部分事件的主体,除此之外还包括门卫、保安等高校工作人员。从调查人物主体来看,大部分高校舆情案件都有警方、调查组、记者等第三方介入的主体。对于性质较为恶劣的案件,往往会成立专门的调查组进行详细调查并及时发布调查结果。

话语空间的最外层语义较为丰富,可以归纳为舆情的大致类型和一些更为详细的细节。比如从学术、骚扰、爆炸、失联、成绩等词就可以看出当下频发的高校舆情类型。除了舆情的基本性质外,最外层还包括一些更为详细的信息,比如食堂、宿舍、实验室等校园内的具体地点和派出所等校外场所。

4.2 “类型多样,涵盖广泛”的话语类型

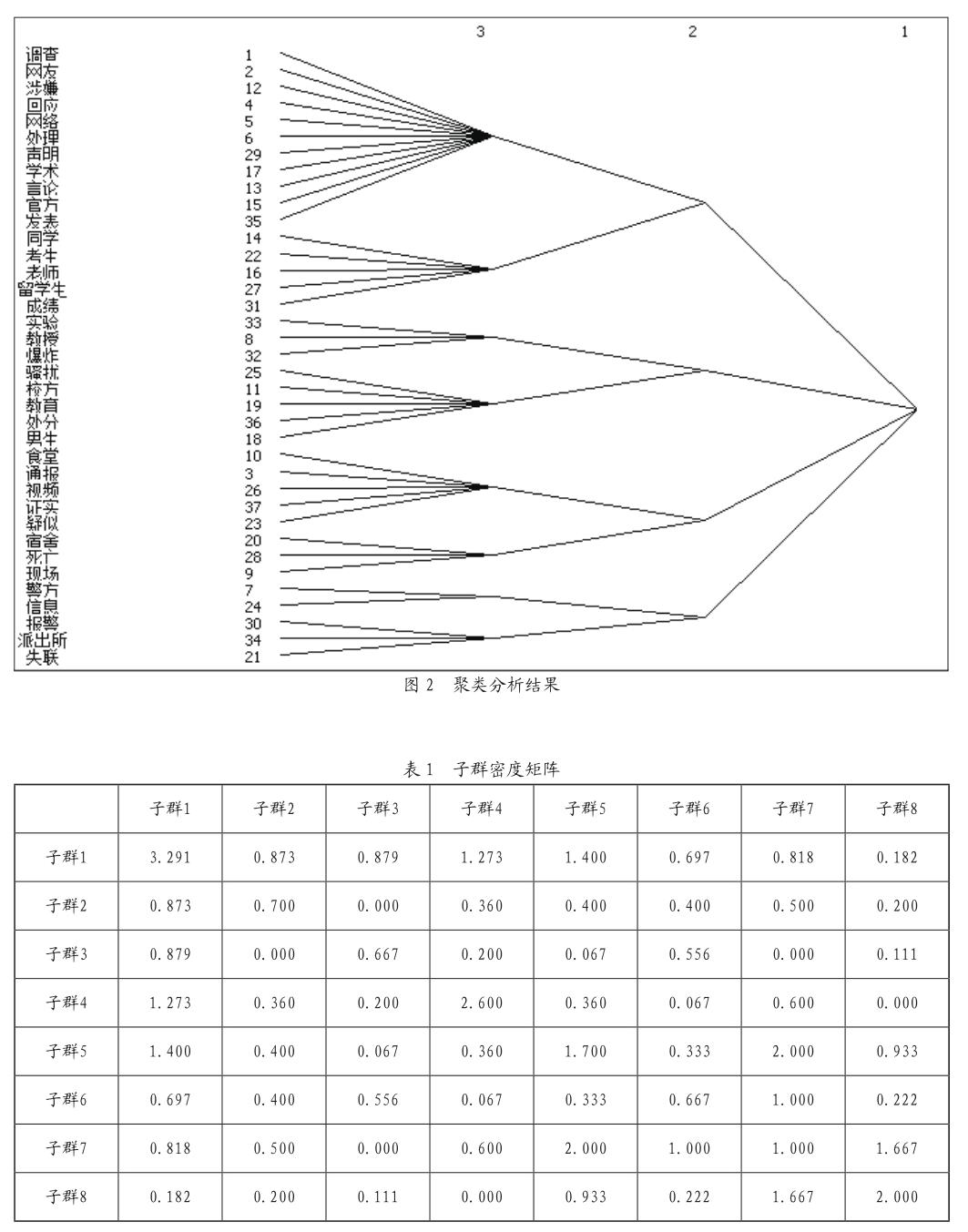

聚类分析的基本思想是把变量按照相似程度归于同一群组,以能够测量多个变量指标之间相似程度的统计量为依据,将各种变量聚合成不同类别并以谱系图的方式表现出来。本研究通过对高频词进行聚类分析可以得到体现高频关键词的相似性和相异性的分析图谱,根据图谱可以进一步挖掘文本发布主体的话语生产结构。因部分词语指向不明确,对上述60个高频词进行筛选,构建37×37的矩阵导入Ucinet软件中,对高频关键词进行聚类分析并测量各子群的密度,最终的分析图谱如图2所示,聚类后分成了8个子模块,模块化拟合优度R-squared=0.301,大于统计意义上较好程度值0.25.说明算法拟合效果较好。

对8个子群密度的计算如表1所示。从各个子群内部高频关键词的联系来看:其中,与学术造假相关的第一子群的密度最大(3.291),这说明这一子群的高频关键词之间的联系较为紧密。其次,分别为和性侵骚扰相关的子群4(2.600)和与失踪失联相关的子群8(2.000)。从子群与子群之间的联系来看:子群5和子群7(2.000)以及子群7和子群8(1.677)的数值较高,因为子群7的词语较少,且内容指向性不是非常明确,所以后续在总结高校舆情话语类型的时候,将子群7和子群8进行合并,归纳成失踪失联类别。除此之外,子群1和子群4(1.273)、子群1和子群5(1.400)联系也较为紧密。

树状图中共划分为8个模块,其中有2个模块较为接近,所以进行了合并。由聚类分析的结果可以归纳出当前高校舆情文本的7种主要话语生产类型。

第一类为学术造假类,主要是指各高校的教授抄袭或伪造的学术腐败行为,较为典型的有翟天临被指论文抄袭事件、南开大学曹雪涛学术论文造假、北电院长博士论文被指抄袭等。其中2019年翟天临不知知网事件影响极大,这与翟天临本人作为演员广受公众关注这一因素有关。第二类为考生成绩类,这一类型与教育公平相关,主要是指高校招生、考研成绩相关的一些舆情。如山西师范大学考研试题与去年大面积雷同,河南省招办回应退档流程图,华南理工大学被指“修改考研复试成绩”等。随着陈春秀等事件曝光在公众视野之中,教育公平这一话题也受到了越来越广泛的关注。对于高校来说,这也是舆情频繁的领域之一。第三类为性侵骚扰类,其中以高校男教授性骚扰女学生居多。比如网曝上财一教授猥亵学生,四川师范大学男教师疑性骚扰事件,北大前教授沈阳性侵学生高岩事件等。除了教师性侵骚扰学生之外,也包括直播侮辱女生、性别暴力等相关事件。其中,北大包丽自杀案件具有较大影响力。

除上述三类之外,剩下的类别都与校园安全、学生安全息息相关。第四类为宿舍自杀类,这一类别中,大多与学业压力、抑郁病症等相关,如华中科技大学硕士研究生跳楼自杀,湖南师范大学通报女生宿舍身亡等。第五类为实验爆炸类,清华大学实验室发生爆炸,北京交通大学实验室爆炸等事件都较为典型。第六类为食堂卫生类,如2019年西华大学食堂着火事件,浙江大学69人因呕吐腹泻就诊事件等。除了上述发生在校园内的安全事件之外,还包括学生离校之后的安全,高校舆情话语空间中的第七类就为失踪失联类,如四川籍女大学生赴青海旅游失联,南京女大学生在云南失联等。由此可见,安全问题是高校舆情的一个重要组成部分。

综上所述,社交媒体时代高校舆情的话语生产类型多样、涵盖广泛,大致包括学术造假、考生成绩、性侵骚扰、宿舍自杀、实验爆炸、食堂卫生、失踪失联七类。除此之外,也有一些涉及言论不当的舆情,比如2020年中国科学院大学硕士季子越发表不当言论被开除,湖北大学教授梁艳萍因不当言论被调查等。

5 结语

本研究通过共词分析和聚类分析对2017—2020年间的典型高校网络舆情进行了研究,探讨了当前高校舆情的话语空间生产情况。首先,其话语空间结构大致可分为“主体—人物—类型”三层,从“高校、学生”等核心主体,到“记者、调查组、警方、工作人员”等事件介入主体,再到最外层的舆情爆发地点及类型,整体呈现出较大的规律性。其次,从高校舆情的话语类型来看,近几年高校舆情呈现出“类型多样,涵盖广泛”的特点,主要包括学术造假、考生成绩、性侵骚扰、宿舍自杀、实验爆炸、食堂卫生、失踪失联七类。

高校网络舆情是社会舆情的“晴雨表”和“风向标”。在网络舆情日益多发的当下,高校作为与青少年发展与人才培养利益息息相关的机构,更应当不断提高自身舆情规避与应对的能力。在维护自身的良好形象的同时促进高等教育更好发展,营造一个和谐美好的社会环境。

参考文献

[1]張淑华.节点与变量:突发事件网络“扩音效应”产生的过程考察和一般模式:基于对“鲁山大火”和“兰考大火”的比较研究[J].新闻与传播研究,2016,23(7):60-76,127-128.

[2]匡文波.论新媒体传播中的“蝴蝶效应”及其对策[J].国际新闻界,2009(8):72-75.

[3]刘毅.略论网络舆情的概念、特点、表达与传播[J].理论界,2007(1):11-12.

[4]刘涛.社会化媒体与空间的社会化生产:列斐伏尔“空间生产理论”的当代阐释[J].当代传播,2013(3):13-16.

[5]亨利·列斐伏尔.空间与政治[M].2版.李春,译.上海:上海人民出版社,2015.

[6]爱德华·W.苏贾.后现代地理学[M].王文斌.译.北京:商务印书馆,2009:121.

[7]赵红勋.新媒体语境下新闻生产的空间实践[J].新闻界,2018(7):38-44,96.

[8]米歇尔·福柯.话语的秩序[M]//许宝强,袁伟.语言与翻译的政治.肖涛,译.北京:中央编译出版社,2001:1-29.

[9]陈力丹.舆论学:舆论导向研究[M].北京:中国广播电视出版社,1999:44-45.

[10]王楠,王保华.网络舆情对高校形象的影响因素研究:基于30个案例的定性比较分析[J].国家教育行政学院学报,2020(8):77-85.

[11]阮光册,夏磊.基于共现分析的文本主题词聚类研究[J].图书馆杂志,2018,37(11):99-104,119.