电影《1921》的背后

2021-08-30李邑兰

李邑兰

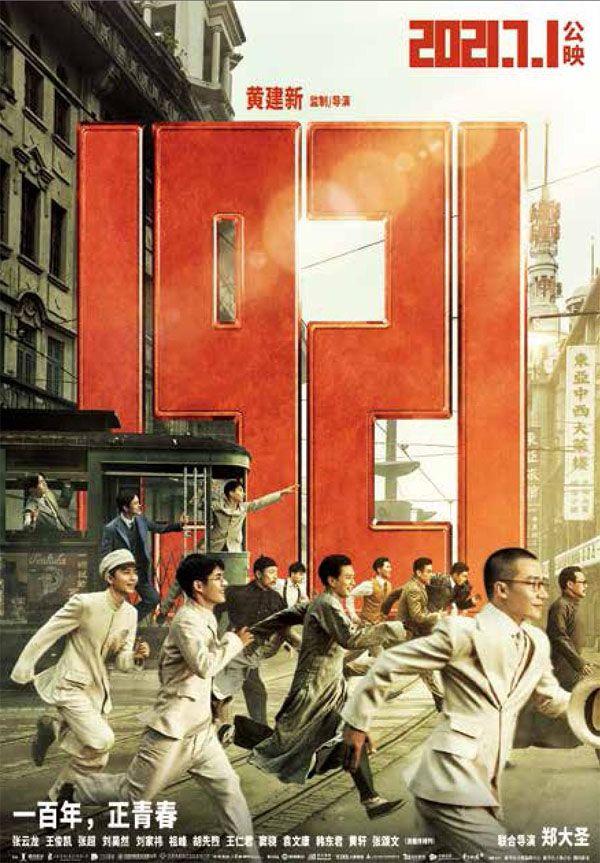

电影《1921》首先是一部青春片。

参加中国共产党第一次全国代表大会的代表们平均年龄只有28岁,他们正年轻。影片中,第一次来到上海的三个年轻的“一大”代表经过大世界门口,看到西洋玩意儿哈哈镜,忍不住兴奋地左右打量;28岁的毛润之(王仁君饰)离开长沙前往上海,行前与新婚妻子杨开慧(周也饰)作别,杨开慧揽着身旁的“润之哥”,眉目间透出依依不舍,羞得一旁等着开船的何叔衡(张颂文饰)忙不迭拿油纸伞遮脸,连道“不急,不急”;“老学究”何叔衡坐在叮叮车上,车子在繁华的南京东路穿行,街上,西装革履的年轻人脚下的皮鞋锃亮惹眼,何叔衡忍不住弯腰摸了摸自己那双快穿烂的黑布鞋,那是对新世界的向往;就在一年前,30岁的李达(黄轩饰)在法租界陈独秀(陈坤饰)家中迎娶了22岁的王会悟(倪妮饰),王会悟穿着一袭白色纱裙,捧着一束花,从楼上款款走下,李达看得入了迷……

“真正把年轻人当年轻人写了。”上海电影家协会副主席石川观影后如此说道。这部由黄建新、郑大圣联合执导的献礼片,从人物造型到营造的时代氛围,都走的是青春路线。

奔跑的毛润之

演员王仁君在此之前曾两次饰演毛泽东,分别是电影《古田军号》里从井冈山突围到闽西期间的毛泽东,以及电视剧《中流击水》里从五四运动到1928年井冈山会师期间的毛泽东。在影片《1921》中,他演的是1921年“一大”召开、中国共产党成立前后的青年毛润之。

导演黄建新给王仁君列了一个长长的书单,他特意叮嘱王仁君,在阅读时只看1921年至1922年期间的毛泽东,他不想让毛泽东后面的成熟形象影响演员塑造那个青春热血的年轻人形象。“导演一直在强调,塑造伟人的时候要去概念化、程式化,不要贴标签,伟人不是生来就是伟人,其思想的成长、观念的突破都是有过程的,你要去感受他的内心世界和精神世界,再演绎出来。”王仁君说。

黄建新执导过《建国大业》《建党伟业》,拍历史大事件,他遵循的法则是“大事不虚,小事不拘”,不能证伪的就可以作为艺术想象的支点。《1921》中有一场毛润之跑步的戏,就是主创们的合理想象——初到上海的毛润之,路过复兴公园一带,正好赶上一场大集会,那是驻上海的法国人高唱着《马赛曲》庆祝法国独立日。外围是一群看热闹的中国群众,围观的是他国的胜利。毛润之好奇,也想探个究竟。围观者越来越多,场面几近失控,最后这群围观者被巡捕房的警察给轰了出去。羞愤交加的毛润之开始奔跑起来,他越跑越快,童年时被严厉的父亲毛贻昌挥着棍棒追打的过往,对理想的憧憬、对家国前途的忧思,历史与现实交织在一起。他跑过南京路,跑到外滩,看到满天绽放的烟火,所有情绪都在那一刻得到释放。拍摄围观戏时,黄建新对王仁君的要求是,“本能一点儿、再朴素一点儿,就是一个年轻的、看热闹的外乡人被轰出来”。

“奔跑”是青春片常用的场景,这一次被用到了历史大片里。为了演活这场跑步戏,每天深夜两点剧组收工后,王仁君就穿着一条缅裆裤、一双圆口布鞋练习跑步,一直跑到五点。黄建新对跑步的姿态要求非常严格,他认为毛润之是运动健将,但不是专业运动员,所以跑步不可能跑出竞技的状态,要跑出来的是热血和朝气。

跑步與被父亲拿着棍棒追逐的记忆交织,也是王仁君此前出演毛泽东时没有的体验。他回忆,之前演毛润之与父亲的隔阂、与母亲的感情,都是靠演员讲述。这一次,只靠一个镜头,几个场景,就将三人的情感关系展现得淋漓尽致——毛贻昌边追边打,母亲文七妹跟在后面追,大声对儿子喊“赶紧去亲戚家躲几天”,眼神里都是慈爱。

毛润之与何叔衡结伴,启程前往上海参加“一大”,行前与新婚妻子杨开慧作别。怎么与伟人谈恋爱?这在之前的同类题材历史剧中很少展现。郑大圣表示,最难的就是把握其中的分寸感,“过了会让人感觉角色对事业不上心,情感处理不到位又会显得冷冰冰,又没有还原一个人有血有肉的状态”。反复调整了几版后,导演黄建新建议,减少用语言去表达情感,多用动作和眼神。

张颂文在影片中饰演毛泽东在湖南省立第一师范讲习班的同学、挚友何叔衡,他说,演《1921》最大的感受,就是这部戏允许个人创作、允许即兴发挥。杨开慧与毛润之眼神中的惜别之情,看得一旁的何叔衡脸红,慌忙用伞遮住脸,就是张颂文把自己浸透在人物中的即兴发挥。

服装也在帮助人物传递情感。在《1921》中,毛泽东与杨开慧分别时,杨开慧特意穿了一件特别漂亮的红色衣服。原本历史上的杨开慧喜欢穿朴素的衣服,但她的小名又叫“霞姑”,晚霞的状态就是一抹红色,于是,导演组给她换上了鲜艳的红色服装。“她去送她最爱的男人,一定要把最美好的记忆在此刻留给这个人。”郑大圣解释说。

配角“转正”

除了青春的氛围,《1921》的另一个特别之处在于,它少见地让以往影视作品中的配角——李达和妻子王会悟站到了台前,他们成为全片的主线人物,串起了充满传奇色彩的1921年。

“上海发起组的李达,还有操持会议的王会悟,他们做了很多实际的事情,当事人的视角能为影片带来新鲜的可能性。”郑大圣说。

李达是中国共产党的主要创建者和早期领导人之一。1920年,李达从日本留学归国,随即与陈独秀、李汉俊等人组建中国共产党上海发起组,筹备和组织中国共产党第一次全国代表大会,并在“一大”上当选为中央局宣传主任。李达的妻子王会悟是浙江桐乡人,在乌镇的王会悟纪念馆里,对王会悟的介绍,第一句话就是“中国共产党历史上第一个安保和会务人员”——“一大”的会场及与会代表的住处都是由王会悟负责安排的。会议召开时,王会悟在家门口择菜放哨,堪当“安保”一职。1922年7月16目,中国共产党第二次全国代表大会召开,李达夫妇在上海的家成了“二大”的会场,王会悟抱着刚出生不久的大女儿李心田在门口放哨,再一次做起警卫工作。影片的尾声,是王会悟怀抱婴儿的镜头,新成立的中国共产党,对王会悟来说,就是需要悉心呵护的襁褓中的婴儿。

“80后”余曦是《1921》的编剧之一,他回忆起刻画李达心理状态的过程:文献资料,包括影视作品中对李达的刻画很少,但与李达同处一个时代的鲁迅留下的资料有很多,余曦在鲁迅写的《唐宋传奇》序言里看到这样一段话:“时大夜弥天,璧月澄照,饕蚊遥叹,余在广州。”余曦很兴奋,他一下就找到了当时李达的心理状况——“当时的局面那么黑暗,我们要做一些什么才能挺过这一关,才能达到我们心中的信念”。后来,编剧们在影片中安排了一场李达与王会悟在天台的戏——夜幕那么黑,月亮那么亮,就化用了鲁迅所描摹的意境。在天台,李达想起当年划火柴去点燃那批日货的时候,突然发现连火柴也是日本制造的,他特别感叹:“偌大的中国,竟没有自己的火种。”

《1921》里生动的烟火气,也借由李达夫妇得以传递。为了说服博文女校校长黄绍兰(袁泉饰)同意将女生宿舍借给“一大”代表们住,王会悟的说辞是:“北京、广东有几位教师,其中有两位女教师要来上海,准备在博文女校住些日子。”王会悟不会撒谎,一撒谎就脸红,很容易被人看出破绽,为了克服脸红的习惯,李达陪着妻子进行了一番有趣的强化训练。

李达与毛泽东是湖南老乡,也是神交已久的笔友,他们在后来的革命岁月里愈加知心。毛泽东在延安读到李达的著作时,读了7遍,每一遍都有不同笔迹的批注。片中有一场戏,是毛泽东第一次与“笔友”李达在上海会面,他在李达家中吃了一顿没有辣椒的晚饭后,心有不甘地调侃李达:“湖南人不吃辣,太听嫂夫人的话。”

谍战与诗意

《1921》也是一部类型片,影片糅合了谍战、悬疑、动作片的诸多元素,将“建党”的惊心动魄演绎得淋漓尽致。这种惊心动魄背后,是大量新挖掘的史料、细节的支撑。

各国势力干扰“一大”召开,其中就有日本,《1921》中對此有所展现。黄建新介绍,他们做了大量的史料收集工作,据相关资料显示,在“一大”召开之前,日本当时其实掌握了开会的情况。随着俄国十月革命的胜利和国际共产主义运动的发展,日本政府认为中国共产党的成立会影响其侵略利益,所以千方百计派人跟踪、阻挠。

来到上海参与中国共产党建党的两位共产国际代表马林(埃里克·迪恩饰)和尼科尔斯基(乔什·怀特豪斯饰),在影片中也有所展现。余曦介绍,在以前的教科书里,关于马林和尼科尔斯基的介绍只有一句话——共产国际代表,深入研究后才了解,马林是荷兰人,但他隶属印尼共产党,受列宁的指派从欧洲来到上海观察中国的工人运动,帮助中国建党。他是一个活动家,是一个明处的人物。尼科尔斯基是共产国际远东局的,他是俄国犹太人,是暗处的人物。两人“一明一暗”来到上海开展工作,他们既要躲开法租界的追捕,也要躲开欧洲各国势力的盯梢,就非常像谍战片情节。

不仅要紧张刺激,黄建新还希望给《1921》赋予一些诗意化的表达,毛润之跑步就是一次诗意化的处理;还有李达,有一场戏是在他通宵起草纲领之后,从老虎天窗上了房顶,看着朝晖布满了天空,一下子释放了他的胸臆。黄建新说:“什么人能够投身革命?首先他得是一个很浪漫的人。革命是一件多么浪漫、多么激情的事情,这是情感上的浪漫。这13个‘一大代表,在那个夏天来到上海,他们大多是学生,但是他们却立志要为四万万同胞寻找出路。他们是这样的一群年轻人,他们的精神面貌,如果不用诗意的、激情的方式,就无法传达。”

(本文已获《南方周末》授权转载,文章有删改)