阿司匹林联合不同剂量的静脉注射用人免疫球蛋白对非典型川崎病的治疗效果及其对免疫功能的影响

2021-07-16张媛昊

张媛昊

贵州省安顺市人民医院儿科,贵州安顺 561000

川崎病即小儿皮肤黏膜淋巴结综合征,是一种临床较为常见的出疹性儿科疾病[1-2]。患儿主要临床表现为发热、结膜充血、杨梅舌、皮疹、手足红肿、口腔黏膜改变以及颈部淋巴结非化脓性肿大等,对患儿的身体健康造成严重的影响[3],川崎病冠状动脉病变(CAL)已成为影响儿童冠状动脉病变的主要病因。据不完全统计,未得到及时治疗的川崎病患儿心血管并发症发生率高达30%,因此对非典型川崎病和典型川崎病患儿进行及时有效的治疗具有重要意义[4-5]。阿司匹林和静脉注射用人免疫球蛋白(IVIG)是临床较为常用的治疗川崎病的药物。本研究中使用阿司匹林联合IVIG冲击疗法对非典型川崎病患儿进行治疗,旨在探讨二者的治疗效果及对患儿免疫功能的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2014年1月至2020年9月于我院接受治疗的非典型川崎病患儿100例,按照完全随机法分为IVIG常规疗法组、IVIG冲击疗法组各50例,全部患儿均有发热。常规疗法组患儿中,男32例,女18例,年龄2~6岁,平均(3.9±1.5)岁,体温39~40℃,平均(39.51±0.49)℃,其中皮疹14例、球结膜充血21例、口唇充血或皲裂15例。冲击疗法组中,男30例,女20例,年龄2~6岁,平均(4.1±1.4)岁,体温38~41℃,平均(39.3±0.92)℃,其中皮疹13例、球结膜充血18例、口唇充血或皲裂19例。两组患儿一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:①患儿符合非典型川崎病的诊断标准[6];②皆为首次确诊;③皆有完整的临床资料;④家属均签署知情同意书;⑤所有病例均经医院医学伦理委员会批准。排除标准:病历资料不完整患儿;对阿司匹林及IVIG药物过敏患儿;患有先天性心脏疾病患儿;并发其他感染性疾病患儿;患有免疫系统疾病患儿;其他引起发热、皮疹疾病患儿。

1.2 方法

1.2.1 治疗方法 两组患儿均进行常规降温、保护脏器、保持内环境稳定等治疗,并口服阿司匹林。阿司匹林( 山东辰欣药业股份有限公司,国药准字H20113013,规格:100 mg×36片/盒)疗法: 30~ 50 mg/(kg·d),分 3次使用温水吞服,退热3~5 d之后改为3~5 mg/(kg·d),分3次使用温水吞服。常规疗法组患儿在基础治疗上加用IVIG(山东泰邦生物制品有限公司,国药准字S20013001,规格:5%×50 ml)进行治疗:静脉注射400 mg/(kg·d)×5 d。冲击疗法组患儿在基础治疗上使用IVIG 2 g/kg 1次性冲击治疗,无效可再次予2 g/kg IVIG冲击治疗,出院后按冠状动脉损害程度继续口服阿司匹林治疗8~12周甚至更长(直至冠状动脉恢复正常)。

1.2.2 临床症状观察 对两组患儿病情发展情况进行观察,对发热、皮疹、黏膜充血、手足红肿等症状消失时间、冠状动脉病变(主要为冠状动脉扩张)发生率进行统计,并进行组间比较。正常儿童冠状动脉内径:≤3岁,冠状动脉内径<2.5 mm;>3~9岁,冠状动脉内径<3 mm;>9岁,冠状动脉内径<3.5 mm,如果儿童冠状动脉内径超过参考范围,或冠状动脉局部内径较邻近处明显扩大≥1.5倍则可确认CAL[7]。轻度扩张:≤5岁3~4 mm、>5岁>4 mm,中度扩张:4~7 mm(可单发、多发、广泛性),重度扩张≥8 mm。

1.2.3 血小板(PLT)、白细胞(WBC)水平检测 抽取两组患儿治疗前后清晨空腹静脉血2 ml,采用3000 r/min进行10 min离心,将上清液收集起来并采用SysmexXT-4000i血细胞分析仪(日本SYSMEX株式会社)来完成WBC及PLT计数。儿童PLT正常值:(150~350)×109/L 、WBC正常值:(6~15)×1012/L。

1.2.4 红细胞沉降率(ESR)及免疫球蛋白水平检测 采用全自动血沉压积测试仪[北京众弛伟业(三河)有限公司型号:ZC60]来完成ESR的检测;采用AU5800型全自动生物化学仪[贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司]来进行免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白M(IgM)、免疫球蛋白G(IgG)水平的测定。儿童ESR正常值:0~20 mm/h、血清IgA正常值:0.7~3.8 g/L 、IgM正常值:0.6~2.5 g/L 、IgG正常值:7.0~17.0 g/L。

1.3 统计学处理

使用SPSS 21.0软件建立数据库并进行统计学分析。计量资料使用()表示,组间比较进行独立样本t检验;计数资料用[n(%)]描述,组间比较进行χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

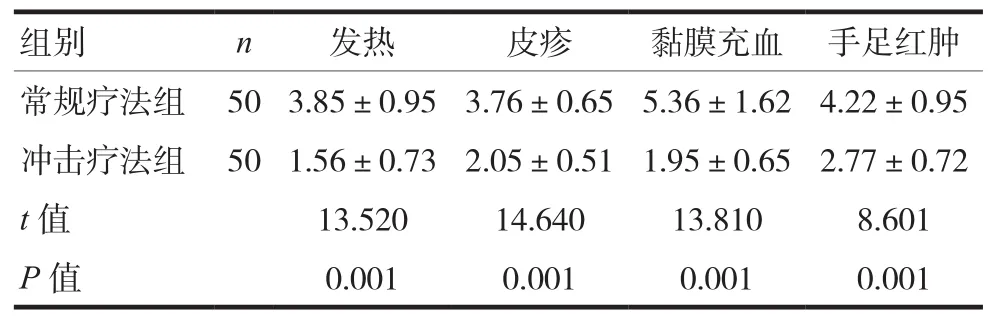

2.1 两组患儿发热、皮疹、黏膜充血、手足红肿等症状消失时间比较

冲击疗法组患儿发热、皮疹、黏膜充血、手足红肿等症状消失时间均短于常规疗法组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患儿发热、皮疹、黏膜充血、手足红肿等症状消失时间(,d)

表1 两组患儿发热、皮疹、黏膜充血、手足红肿等症状消失时间(,d)

组别 n 发热 皮疹 黏膜充血 手足红肿常规疗法组 50 3.85±0.95 3.76±0.65 5.36±1.62 4.22±0.95冲击疗法组 50 1.56±0.73 2.05±0.51 1.95±0.65 2.77±0.72 t值 13.520 14.640 13.810 8.601 P值 0.001 0.001 0.001 0.001

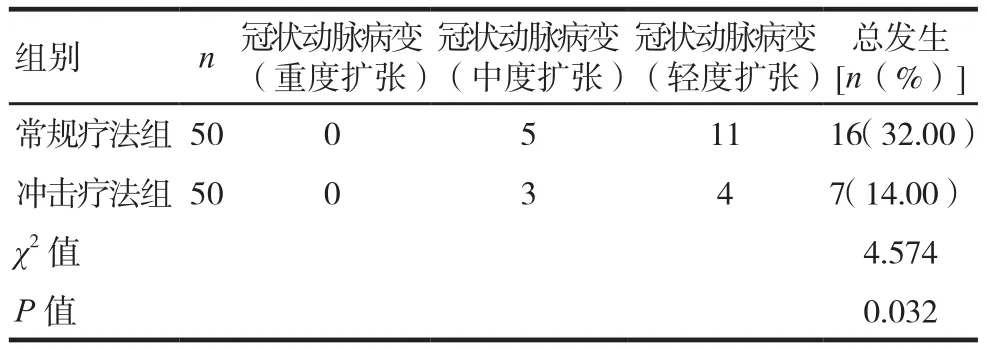

2.2 两组患儿冠状动脉病变(主要为冠状动脉扩张)发生率比较

冲击疗法组患儿冠状动脉病变发生率为14.00%,显著低于常规疗法组患儿的32.00%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患儿冠状动脉病变发生率比较

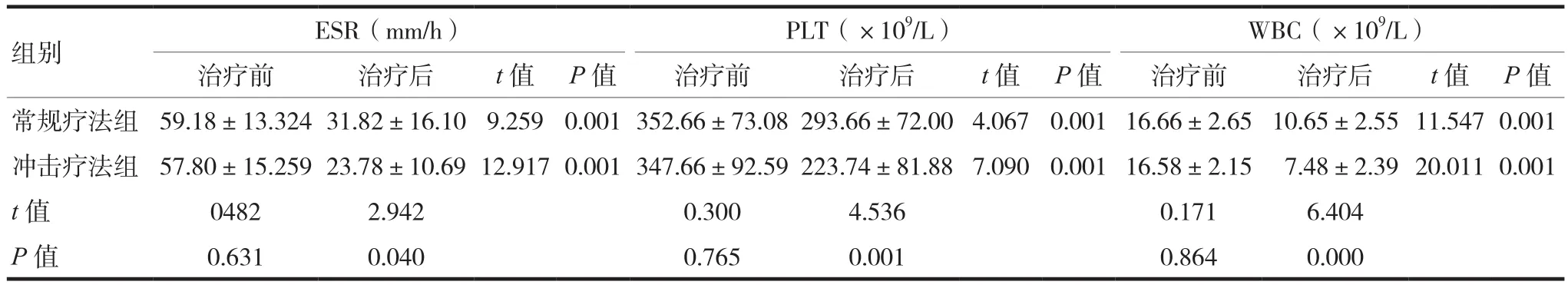

2.3 两组患儿治疗前后ESR、PLT、WBC水平比较

治疗前两组患儿ESR、PLT、WBC水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后两组患儿ESR、PLT、WBC水平均出现下降,且冲击疗法组患儿ESR、PLT、WBC水平均低于常规疗法组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患儿治疗前后ESR、PLT、WBC水平比较(,n=50)

表3 两组患儿治疗前后ESR、PLT、WBC水平比较(,n=50)

组别 ESR(mm/h) PLT(×109/L) WBC(×109/L)治疗前 治疗后 t值 P值 治疗前 治疗后 t值 P值 治疗前 治疗后 t值 P值常规疗法组 59.18±13.32431.82±16.10 9.2590.001352.66±73.08293.66±72.004.067 0.00116.66±2.6510.65±2.5511.5470.001冲击疗法组 57.80±15.25923.78±10.6912.9170.001347.66±92.59223.74±81.887.090 0.00116.58±2.15 7.48±2.3920.0110.001 t值 0482 2.942 0.300 4.536 0.171 6.404 P值 0.631 0.040 0.765 0.001 0.864 0.000

2.4 两组患儿治疗前后血清免疫球蛋白水平比较

治疗前两组患儿血清IgA、IgM、IgG水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后两组患儿血清IgA、IgM、IgG水平均出现一定程度的下降,且冲击疗法组患儿血清IgA、IgM、IgG水平均低于常规疗法组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组患儿治疗前后血清免疫球蛋白水平比较(,g/L,n=50)

表4 两组患儿治疗前后血清免疫球蛋白水平比较(,g/L,n=50)

组别 IgA IgM IgG治疗前 治疗后 t值 P值 治疗前 治疗后 t值 P值 治疗前 治疗后 t值 P值常规疗法组 4.02±1.78 3.80±1.49 0.692 0.049 2.49±1.40 2.03±0.57 2.167 0.330 15.11±4.64 12.02±3.10 3.922 0.000冲击疗法组 4.05±1.66 2.03±0.81 7.725 0.001 2.49±1.24 1.62±0.59 4.488 0.000 15.08±4.27 9.64±3.03 8.129 0.010 t值 0.076 7.447 0.008 3.507 0.034 4.527 P值 0.940 0.001 0.994 0.001 0.973 0.001

3 讨论

川崎病是一种好发于5岁以下儿童的疾病,其病理改变为自身免疫性血管炎。非典型川崎病的诊断较为困难,患儿年龄越小,诊断越需要综合实验室检查及冠状动脉是否受损来判断。在治疗川崎病上,大剂量的IVIG可以抑制自身异常的免疫性炎症反应,使细胞因子水平降低,减轻了对血管内皮细胞的损伤,从而减轻了对冠状动脉的损害;阿司匹林具有消炎、镇痛、抗血栓、解热、抑制血小板聚集等药理作用。本研究中使用阿司匹林联合不同剂量IVIG对非典型川崎病患儿进行治疗,结果显示使用IVIG冲击疗法组的患儿发热、皮疹、手足红肿、黏膜充血恢复时间较IVIG常规疗法组缩短,IVIG冲击治疗能够加快非典型川崎病患儿临床症状的消退,治疗效果显著。

对川崎病患儿进行安全有效的治疗,能够对患儿PLT、WBC以及ESR水平进行一定的调控,从而发挥治疗效果[8-9]。本研究结果显示阿司匹林联合大剂量IVIG对非典型川崎病患儿进行治疗,能够调控非典型川崎病患儿PLT、WBC、ESR水平,从而发挥治疗效果。另外该治疗方法可以有效缓解异常的免疫反应,抑制免疫细胞的过度活化,阻止血小板黏附、聚集,预防血栓的形成,使PLT、WBC、ESR水平出现明显的下降。

川崎病症状的发生发展会对患儿免疫能力造成严重的影响[10-11],其临床表现中的发热、口唇改变、皮疹、非渗出性结膜充血、淋巴结肿大等与周期性发热、口疮性口炎、咽炎、颈淋巴结炎综合征(PFAPA综合征)[12]和全身性幼年特发性关节炎类似[13-14],说明此类疾病均与固有免疫过度异常活跃有关。有研究表明,感染发热性疾病中主要是IgG抗体的升高,但IgM和IgA并没有这样的改变[15]。IgG是免疫球蛋白中含量最高的一种,主要会对机体免疫产生保护作用,具有抗病毒、抗菌的作用,可以有效预防感染性疾病的发生,是细胞外液及血液中的主要抗体,参与机体再次免疫应答[16-17]。无论是典型川崎病还是非典型川崎病,发热常是主要或唯一的临床表现,本次实验中也可以看到治疗前后IgG的水平都较IgM和IgA高,而大剂量的IVIG可以对免疫调节细胞有负反馈作用,可以减少IgG的合成。本研究结果显示,接受阿司匹林联合IVIG冲击治疗的非典型川崎病患儿血清IgA、IgM、IgG水平均出现明显的下降,以IgG降低最为明显,说明IVIG冲击治疗能够调控患儿血清免疫球蛋白水平,从而改善非典型川崎病患儿身体免疫能力,达到治疗目的。

本研究结果显示,接受阿司匹林联合IVIG冲击治疗的非典型川崎病患儿冠状动脉扩张发生率相对较低,进一步体现出IVIG冲击治疗应用的价值。这主要与大剂量的IVIG可阻断异常免疫反应中产生的细胞因子对血管内皮细胞等的损伤,进而减轻了其表达的细胞间黏附因子、内皮细胞性白细胞黏附因子及血管内皮生长因子对血管壁进一步损伤而达到保护冠状动脉的作用。

在本研究中,只给予1剂IVIG冲击治疗后即能控制临床症状及各项实验室指标明显好转,这与本研究样本量不多,非多中心样本,且纳入的所有样本为不典型川崎病,而非难治性川崎病有关。

综上所述,使用阿司匹林联合IVIG冲击疗法对非典型川崎病患儿进行治疗,能够加快患儿临床症状消退速度,在改善患儿ESR、PLT、WBC水平,调控血清免疫球蛋白水平,改善患儿免疫功能及减轻冠状动脉的损害方面治疗效果显著。