血清β-(1,3)-D-葡聚糖与降钙素原和hs-CRP联合检测在新生儿侵袭性真菌感染中的应用价值

2021-07-06连炬飞曾丽江演珠曾文欧阳凯

连炬飞 曾丽 江演珠 曾文 欧阳凯

广东省妇幼保健院检验科,广州 510010

侵袭性真菌感染(invasive fungal infection,IFI)是一种常见的病理和生理改变疾病,其主要诱因为真菌侵袭皮肤、黏膜、肌肉和内脏甚至全身的真菌感染疾病,严重时常导致全身性的血液疾病、炎性反应和多功能器官障碍[1]。有研究显示,新生儿是IFI易感人群,将近3%出生体质量<1 500 g的早产儿会发生IFI,其有着较高的致残率和致死率[2]。无菌体液(血液为主)真菌培养阳性是目前诊断IFI的金标准[3],但新生儿IFI的体液培养和血培养经常出现假阴性,常导致新生儿IFI的漏诊或者诊断的延迟,诊断新生儿IFI面临诸多挑战。因此,如何快速和有效地诊断新生儿IFI已成为当代临床医生关注的热点[4]。本文选取本院2015年1月至2020年6月重症监护病房收治的1 400例新生儿作为研究人群,对其临床结果进行回顾性队列分析,旨在探讨血清β-(1,3)-D-葡聚糖在新生儿IFI诊断中的效能,并研究联合检测血清β-(1,3)-D-葡聚糖、降钙素原(PCT)和超敏C反应蛋白(hs-CRP)对新生儿IFI诊断和疗效的临床价值,现归纳总结如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取本院2015年1月至2020年6月重症监护病房收治的1 400例新生儿。其中,IFI新生儿670例,为IFI组,非IFI新生儿730例,为非IFI组。

1.2 新生儿IFI纳入与排除标准 纳入标准:(1)新生儿血液、胸腹水和无菌导尿尿液等体液真菌培养结果阳性或组织病理学确认为真菌[5];(2)所选新生儿符合临床IFI的相关诊断标准[6];(3)新生儿家属对本次研究知情并签署知情同意书;(4)新生儿临床资料完整。排除标准:(1)IFI合并有严重心、肝和肾病新生儿;(2)IFI合并全身性感染新生儿;(3)IFI合并恶性肿瘤新生儿;(4)新生儿临床资料不完整。

1.3 方法

1.3.1 资料收集 收集IFI组治疗前后和非IFI组的各项数据:(1)血清β-(1,3)-D-葡聚糖、PCT和hs-CRP试验数据。(2)新生儿IFI及其并发症记录。(3)新生儿IFI感染真菌类型记录。

1.3.2 试验检测与分析 所选新生儿全部开展真菌血培养,血液或体液真菌培养采用法国生物梅里埃血培养瓶及BACT/A-LERT3D血培养箱。IFI组和非IFI组均抽取新生儿的静脉血,严格按照试剂盒说明书操作,采用北京金山川科技发展有限公司MB80检测血清β-(1,3)-D-葡聚糖(比浊法),采用德国罗氏诊断公司cobas e411电化学发光全自动免疫分析仪检测PCT(电化学发光法),采用深圳迈瑞公司BC5390全自动血液细胞分析仪检测hs-CRP(乳胶增强免疫散射比浊法),并行数据分析。

1.4 数据处理 运用SPSS22.0软件,经正态分布检验后,计量资料不符合正态分布,采用中位数(四分位数间距)表示,组间比较采用Mann-WhitneyU检验,组内比较采用Wilcoxon检验。计数资料采用例数与率表示。相关性分析采用Spearman秩相关进行检验。绘制受试者工作特征曲线(ROC)评价新生儿IFI的效能。当P<0.05时为差异有统计学意义。

2 结 果

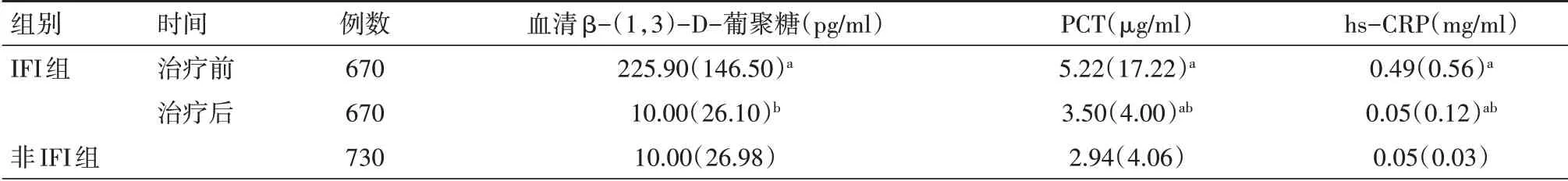

2.1 血清β-(1,3)-D-葡聚糖、PCT和hs-CRP检测结果比较 IFI组治疗前后血清β-(1,3)-D-葡聚糖、PCT和hs-CRP比较,差异均有统计学意义(Z=22.420、9.422、16.375,均P<0.05);IFI组治疗前血清β-(1,3)-D-葡聚糖、PCT和hs-CRP与非IFI组比较,差异均有统计学意义(Z=32.604、10.479、29.763,均P<0.05);见表1。

表1 IFI组与非IFI组新生儿血清β-(1,3)-D-葡聚糖、PCT和hs-CRP检测结果比较[M(Q)]

2.2 血清β-(1,3)-D-葡聚糖与PCT、hs-CRP的Spearman秩相关分析 Spearman秩相关分析显示,IFI组治疗前血清β-(1,3)-D-葡聚糖与PCT、hs-CRP无相关性(均P>0.05)。治疗后血清β-(1,3)-D-葡聚糖与hs-CRP呈正相关(r=0.159,P<0.05)。

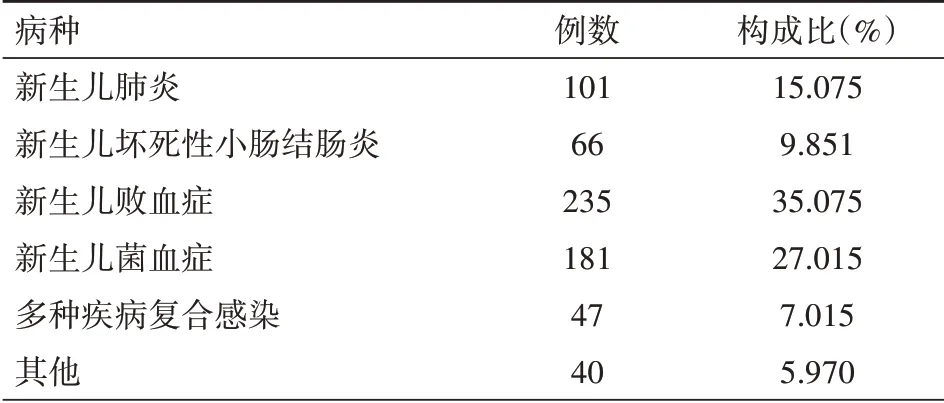

2.3 IFI新生儿并发症情况分析 670例IFI新生儿中,以败血症和菌血症为主,分别占35.075%和27.015%,见表2。

表2 670例IFI新生儿并发症情况分析

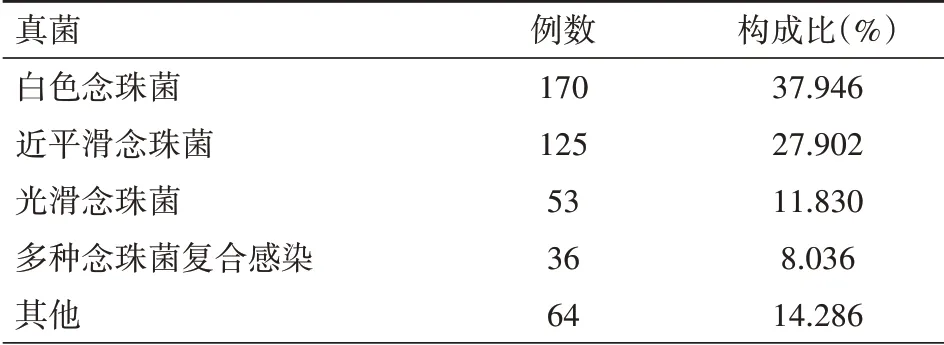

2.4 IFI新生儿真菌类型分析 新生儿败血症235例,新生儿菌血症181例,复合感染中含败血症或菌血症32例,共448例。在448例新生儿败血症和菌血症感染中,以感染白色念珠菌和近平滑念珠菌为主,分别占37.946%和27.902%,见表3。

表3 448例IFI新生儿真菌类型分析

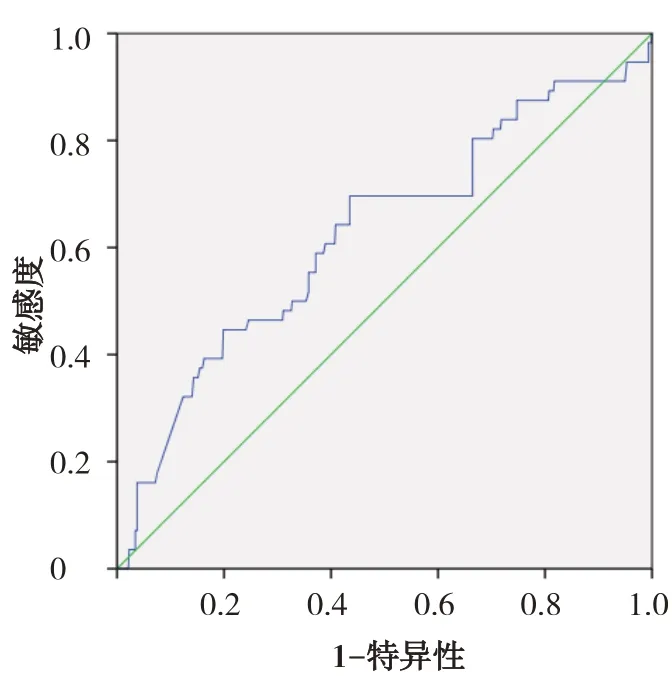

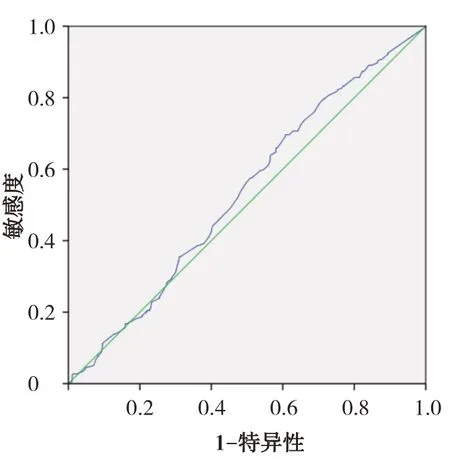

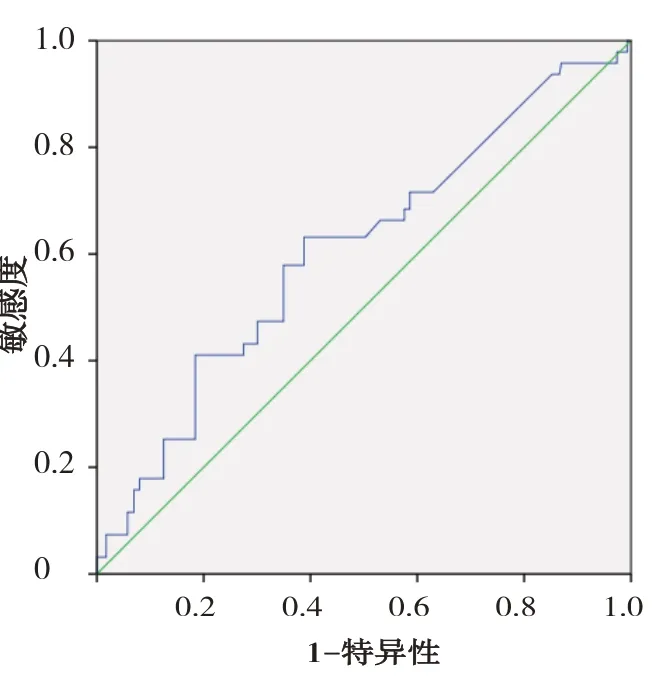

2.5 血清β-(1,3)-D-葡聚糖与PCT、hs-CRP的ROC曲线 血清β-(1,3)-D-葡聚糖在ROC曲线下面积的检验:曲线下面积为0.625,差异有统计学意义(P=0.002),说明β-(1,3)-D-葡聚糖对新生儿IFI的诊断有显著意义,该检验的诊断效能较为准确,在cut-off值为26.2 pg/ml的情况下,诊断特异性为56.5%,敏感度为69.6%。PCT在ROC曲线下面积的检验:曲线下面积为0.533,差异无统计学意义(P=0.147),说明PCT对新生儿IFI的诊断无显著意义,在cut-off值为8.9μg/ml的情况下,诊断特异性为39.3%,敏感度为69.6%。hs-CRP在ROC曲线下面积的检验:曲线下面积为0.608,差异有统计学意义(P=0.001),说明hs-CRP对新生儿IFI的诊断有显著意义,该检验的诊断效能较为准确,在cut-off值为24.4 mg/ml的情况下,诊断特异性为66.2%,敏感度为63.2%。由此可见血清β-(1,3)-D-葡聚糖在诊断新生儿IFI中的诊断效能最大,hs-CRP次之,PCT最低,见图1~3。

图1 670例IFI新生儿血清β-(1,3)-D-葡聚糖的ROC

3 讨 论

新生儿IFI好发于免疫功能低下的新生儿[7],尤其是低出生体质量儿和早产儿。由于重症监护病房新生儿免疫系统尚未成熟,皮肤黏膜对外源性抗原有更高的通透性,且在很长一段时间内暴露于各种可诱发IFI的治疗(机械通气、气管插管、留置中心静脉导管和长时间联合应用广谱抗生素治疗)[8]。IFI能够通过间接或直接接触外源性菌群获得感染,或者源于皮肤、黏膜、脐部、呼吸道和胃肠道的内源性菌群获得感染。周钰菡[9]研究发现,随着新生儿IFI病程的进展,如没及时得到有效的诊断和治疗,可导致新生儿发生早产儿视网膜病变、慢性肺损伤和神经发育损伤等功能器官损伤,最终可导致多功能器官衰竭,甚至死亡。本研究显示,670例IFI新生儿中,可发生新生儿肺炎、新生儿坏死性小肠结肠炎、新生儿败血症和新生儿菌血症等临床疾病,甚至出现多器官并发感染。其中,新生儿败血症和菌血症为主要感染类型,分别占35.075%和27.015%。因此,新生儿IFI的早期诊断对控制病情及治疗预后至关重要。目前,虽然真菌血培养依旧是临床确诊IFI的“金标准”,但其缺点也相当明显:耗时长、灵敏度低和价格昂贵等,再者真菌血培养需要较为大量的血液用于真菌培养,对新生儿创伤较大。因而,借助其他更有效的指标辅助新生儿侵袭性真菌诊断迫在眉睫。

血清β-(1,3)-D-葡聚糖是一种广泛存在于真菌细胞R壁中的多糖成分(接合菌和隐球菌除外),是真菌细胞壁特有和重要组成部分,占成分的50%以上[10-11]。当IFI时真菌被吞噬细胞吞噬、消化和破坏处理后,血清β-(1,3)-D-葡聚糖将被持续释放入血,此时检测体液中血清β-(1,3)-D-葡聚糖含量会明显升高[12]。反之当IFI在得到有效治疗后,机体内的真菌感染被慢慢清除,在机体免疫系统作用下,血清β-(1,3)-D-葡聚糖的浓度会快速下降甚至恢复正常。血清β-(1,3)-D-葡聚糖在机体含量稳定,检测血清β-(1,3)-D-葡聚糖较真菌血培养具有耗时短、标本用量少、价格较低、检测方便且不受内毒素和抗生素药物影响等优势。已有专家推荐血清β-(1,3)-D-葡聚糖的检测用于成人IFI的诊断,在成人人群中该指标具有较高的特异性和灵敏度,但该指标在新生儿IFI诊断中的效能还不清楚[13]。试剂盒推荐的cut-off值和成人人群研究所获得的cut-off值是否适用于新生儿人群还不清楚。因而,研究血清β-(1,3)-D-葡聚糖在新生儿IFI诊断中的效能势在必行。笔者研究发现,当重症监护病房新生儿发生IFI时,血清β-(1,3)-D-葡聚糖浓度明显升高(P<0.05),在有效治疗下,血清β-(1,3)-D-葡聚糖浓度会快速下降(P<0.05)。ROC曲线分析显示,血清β-(1,3)-D-葡聚糖曲线下面积为0.625,在cut-off值为26.2 pg/ml的情况下,诊断特异性为56.5%,敏感度为69.6%,说明β-(1,3)-D-葡聚糖对新生儿IFI的诊断有显著意义,该检验的诊断效能较为准确。因此,血清β-(1,3)-D-葡聚糖对于诊断新生儿是否存在IFI有重要的临床价值,可考虑纳入诊断新生儿IFI的指标。

图2 670例IFI新生儿PCT的ROC

图3 670例IFI新生儿hs-CRP的ROC

PCT和hs-CRP是临床常用的感染性疾病辅助诊断指标[14-15]。当机体发生自身免疫疾病、病毒感染和过敏应激等疾病时,PCT和hs-CRP不会升高或轻微升高。而当机体发生严重细菌感染、真菌感染、活动性肝炎、菌血症、败血症和多脏器功能衰竭等疾病时,PCT和hs-CRP浓度明显升高。因而,PCT和hs-CRP被常用于辅助真菌感染的鉴别诊断及疗效观察。本研究中,当重症监护病房新生儿发生IFI时,血清PCT和hs-CRP浓度均明显升高(均P<0.05),在有效治疗下,血清PCT和hs-CRP浓度均会快速下降(均P<0.05)。ROC分析显示,血清PCT对新生儿IFI的诊断无显著意义(P>0.05),但hs-CRP在曲线下面积为0.608,在cut-off值为24.4 mg/ml的情况下,诊断特异性为66.2%,敏感度为63.2%,说明hs-CRP对新生儿IFI的诊断有显著意义,该检验的诊断效能较为准确,并且Spearman秩相关分析显示,IFI组治疗后血清β-(1,3)-D-葡聚糖与hs-CRP呈正相关(P<0.05)。因此,血清β-(1,3)-D-葡聚糖、PCT和hs-CRP与新生儿IFI关系密切,联合检测对于评估新生儿IFI的诊断和疗效有更好的价值,可提供更多的实验室依据。

新生儿IFI的诱因是因为致病菌的侵入、繁殖并扩散,随着病程的发展,最终导致器官功能受损[16],甚至出现各种并发症,如中枢神经系统、呼吸系统、消化系统等。本研究发现,新生儿IFI并发症中以菌血症或败血症最为常见,占62.09%,其余依次为:新生儿肺炎、新生儿坏死性小肠结肠炎、脑膜炎和新生儿视网膜脉络膜炎等。丁翔宇等[17]研究发现,白色念珠菌是新生儿IFI的主要致病菌,近平滑念珠菌次之,然后是热带念珠菌。本文中,新生儿IFI的主要致病菌是白色念珠菌和近平滑念珠菌,占65.848%,其余依次为:光滑念珠菌、热带念珠菌和克柔假丝酵母菌等,与前述既往报道基本相符,提示白色念珠菌感染在新生儿IFI中,仍然是最危险的致病因素,要着重防治与积极治疗。

综上所述,血清β-(1,3)-D-葡聚糖作为IFI的敏感指标,广泛应用于临床,而PCT与hs-CRP作为感染与炎性反应的常用标志物,3者联合检测可为新生儿IFI的诊断和疗效提供重要的临床意义,但为建立合理、系统和优良的重症监护室护理管理制度,新生儿IFI的传播途径、致病条件和影响因素,有待进一步研究。

利益冲突:作者已申明文章无相关利益冲突。