渭河流域生态环境问题及治理措施建议浅析

2021-07-05张波

张 波

(陕西省桃曲坡水库灌溉中心,陕西 铜川 727100)

渭河是陕西的母亲河,是黄河第一大支流,在陕境内流512 km,流域面积6.71万 km2。改革开放以来关中地区经济社会快速发展,渭河地下水和地表水过度开发,加之,渭河水沙条件变化较大,径流减少,水土流失加剧,导致渭河小水大灾,水污染严重,失去了鱼虾生存环境,渭河生态环境遭受了极大地破坏。渭河生态环境的恶化反过来又影响制约关中地区经济社会健康发展。2011年以来陕西省开展了渭河综合治理。先后持续开展了两个水污染防治三年行动规划,以及陕西省渭河生态区总体规划,明确建立了渭河生态区,对于涵养水源,保持水土,调蓄洪水,恢复生物多样性有重要的作用,也对于防治和减轻渭河两岸自然灾害,协调沿岸区域生态保护与经济社会发展,保障横贯关中平原的渭河生态文明安全具有重要意义[1]。

1 渭河流域水资源开发利用概况

根据《陕西省渭河流域综合规划报告》,渭河流域地表水资源量56.22亿 m3,地下水资源量45.06亿 m3,扣除两者重复量28.15亿 m3后,流域自产水资源量为73.13亿 m3,入境水量33.90亿 m3,两者合计水资源总量为107.03亿 m3。2010年渭河流域实际用水量50.57亿 m3,开发利用程度达到47.2%,总体超过国际公认40%的最高开发利用率限额,属于用水高度紧张区。

陕西省渭河流域地下水资源量45.06亿 m3,地下水可开采量(全部为浅层地下水)28.26亿 m3。2010年地下水供水总量28.86亿 m3,其中浅层淡水供水量22.6亿 m3,总体开发利用程度达到80%,部分地区已超采;深层承压水供水量5.99亿 m3,总体超采严重。由于开采条件不同,流域各区开采程度有很大差别,其中黑河、达溪河、泾河张家山以上、渭河宝鸡峡以上南岸、宝鸡峡至咸阳北岸三个水资源分区有不同程度的超采[2]。

2 渭河主要生态问题分析

随着近年渭河综合治理工程的持续治理,渭河生态初步实现了人水和谐、生态良好、景观丰富的河道环境,较治理前已经有了极大改善,在一定程度上扩大延伸了当地居民休闲娱乐空间,带动了社会经济和文化旅游产业发展,但与人们日益增长的美好生活需要相比,渭河生态区治理还需要进一步提升。渭河还存在以下主要生态问题:

2.1 渭河中游下切、下游淤积抬升并重,稳定性差

根据陕西省水利电力勘测设计研究院1988年(布设断面98条)和1999年4月(布设断面202个)林家村至咸阳河段淤积断面测量(98条断面重合)结果,林家村至咸阳河段12 a淤积泥沙16万 m3,多年冲淤基本平衡。

2011年7月中游进行了断面(布设189条断面)测量,与1999年4月实测断面重合183条;断面法河段冲淤量计算表明:1999.04-2011.07期间,仅渭河中游宝鸡城区段以上与魏家堡大坝上游约5 km范围内略有淤积,其余河段以冲刷为主,中游河段12 a间河段冲刷量为276万 m3。说明2011年以前,渭河中游段多年来冲淤处于“微冲的动态平衡状态”[3]。

2015年5月中游开展断面(布设187个断面)测量,与2011年7月实测断面重合47条;断面法河段冲淤量计算表明:2011.07-2015.05期间,渭河中游河段累计冲刷泥沙14 552万 m3;林家村至魏家堡河段累计冲刷泥沙2 983万 m3,魏家堡至咸阳河段累计冲刷泥沙11 659万 m3。可知,2011年以来中游受河道采砂、取土等影响,河道冲刷量较大,其中下段比上段冲刷幅度更大。

受三门峡水库回水淤积影响,渭河下游河道累计淤积量多年来表现为逐年抬升的态势,但是近年情况明显有变:三门峡水库建库以来至2010年渭河下游各河段累计淤积量逐年上升,2003年以来渭淤26~渭淤37河段累计淤积量逐年下降,2009年以来渭淤10~渭淤26河段累计淤积量也逐年下降;渭拦河段仍表现为累积淤积量持续缓慢上升,渭淤1~渭淤10河段累计淤积量则有升有降。

总体而言,渭河下游自三门峡水库建库以来至2016年汛后,累计淤积量达10.15亿 m3,淤积的泥沙主要来自于临潼以下河段。近年来渭河下游河道冲刷由上段向下段发展,表现为渭淤10以上河段累计淤积量下降,但渭淤10以下河段河道逐年淤积的态势并未发生变化。

2.2 枯水期水量不足,生态流量得不到保障

陕西水资源总量不足,时空分布不均,缺水是制约全省经济社会发展的“瓶颈”因素。尤其是关中和陕北地区,水资源紧缺已成为当前乃至今后一个时期经济社会发展和环境改善首当其冲的重大问题。

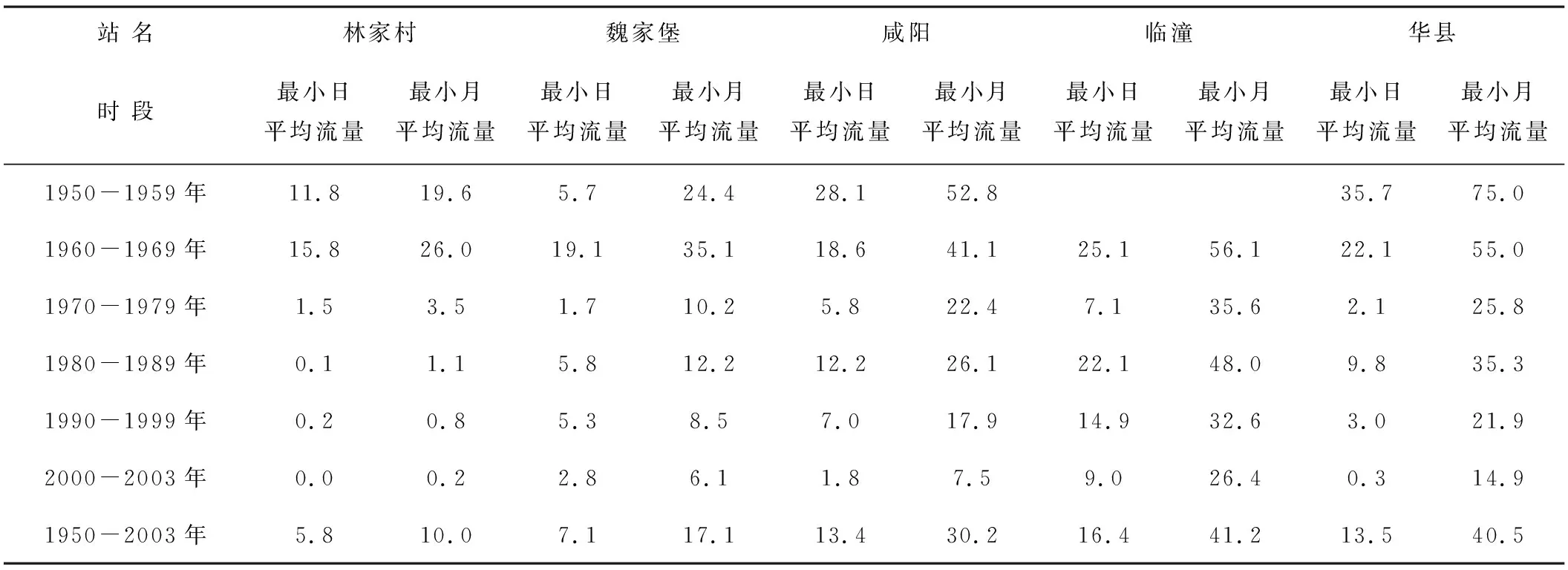

以林家村、魏家堡、咸阳、临潼、华县站1950年以来不同时期最小日、月平均流量时段均值的统计资料(表1),说明渭河枯水流量的量级及变化情况。

表1 渭河中下游各站建国以来最小日、月平均流量统计 m3/s

1950年以来的资料统计中发现,各站最小日平均流量为0的年份,林家村为1971、1972、1996年,魏家堡为1951、1953、1957、1958年,临潼为2002年,咸阳和华县无。自20世纪70年代以来,各站最小月平均流量基本呈持续减小趋势;1950-2003年林家村(10 m3/s)、魏家堡(17 m3/s)、咸阳(30 m3/s)、临潼(41 m3/s)、华县(41 m3/s)站最小月平均流量的均值基本反映了渭河中下游枯水流量的多年组成情况;枯水流量从下游向上游递减,21世纪初期下段最大不足15 m3/s,上段已近于0。

显然,渭河断流的情况在中下游均有发生,随着渭河水量调度的实施,断流有所缓解,但生态用水量不足。

2.3 水环境质量达不到水域功能要求

渭河干流国家重要江河水功能区一级区3段,分别为渭河甘陕缓冲区、渭河宝鸡、渭南开发利用区、渭河华阴缓冲区,二级区12段。2015年对渭河干流水功能区进行评价,全因子类别评价:渭河干流14个水功能区16个断面中,水质类别为Ⅰ-Ⅲ类的断面个数比例占评价断面总数的37.5%,Ⅳ-Ⅴ类水质断面个数比例占31.25%,劣Ⅴ类水质断面个数比例占31.25%。双因子类别评价:渭河干流14个水功能区16个断面中,水质类别为Ⅰ-Ⅲ类的断面个数比例占评价断面总数的43.75%,Ⅳ-Ⅴ类水质断面个数比例占25.0%,劣Ⅴ类水质断面个数比例占31.25%。渭河干流14个水功能区全因子、双因子评价达标个数均为4个,按个数达标比例为28.6%,达标河长为34.2%。2016年12月,陕西省对渭河流域进行了水质评价。评价断面19个,达标断面5个,按个数达标比例为26.3%,其中Ⅱ类断面1个,Ⅲ类断面4个,Ⅳ类断面10个,Ⅴ类断面2个,劣Ⅴ类断面2个,主要超标项目为氨氮、总磷、生化需氧量。

3 治理措施及建议

3.1 加强渭河流域生态区规划系统性及科学性

渭河流域生态环境保护坚持统一规划、保护优先、科学利用、综合治理、加强法治、严格监管的原则,重视渭河流域调查研究,加强生态区规划的系统性,科学性,应当明确渭河流域生态环境保护的重点区域和一般区域。在生态区建设基础上应分析渭河生态区建设的制约因素,以及恢复生态因子,进一步明确恢复渭河生态的科学路径和方法,有针对性和有效地实现渭河的真正生态功能,达到渭河流域水生态治理的科学性和系统性。

3.2 持续推进渭河河流生态基流和补水措施研究

渭河河流生态基流包括河道生态基流(中心河道、河漫滩过渡地带)和湿地生态基流,具体包括保证水生动植物等生物生存需水的基流、保证生物栖息地、蒸发渗漏、休闲娱乐需水的基流。随着渭河生态区林草面积的不断扩大,生态区设施的不断增加,应进一步复核渭河河流生态基流子系统及其因子,复核生态基流流量指标,保证水体自然净化能力的最小流量,并分析生态补水量指标。

在引汉济渭基础上,应及时完善保障渭河河流生态基流的补水工程体系建设,应研究利用已有的宝鸡市渭水之央河湖、咸阳湖等河道水面水量作为补给水源的可能性,也应在适宜位置修建诸如橡胶坝之类的河道低坝,或者在渭河中游上段背河侧洼地修建临时蓄水工程,作为补水水源。

3.3 加强生态宣传,提升公众生态观念

加强渭河流域生态环境保护的宣传教育和舆论监督工作,提高公民生态环境保护意识。通过举办渭河生态区马拉松赛、自行车赛、渭河摄影展、渭河生态和诗歌论坛等活动,展示渭河生态建设成就,宣传新时代生态理念,建立全民生态价值观,树立保护渭河生态意识,爱护花草树木,保持水净水美,树立污染河流可耻、破坏生态可耻的观念,禁止非法采砂,禁止向河道、湿地等地表水体倾倒垃圾、废渣等固体废弃物,禁止水污染和滥砍乱伐河道林木等破坏生态的行为。

3.4 加强水土保持和治理水污染工作不放松

渭河流域应采取封山育林、退耕还林、植树种草等措施,增加林草植被,维持渭河流域的自然生态,防止水土流失。渭河生态区除河道保护区、堤防保护区以外,应当在一级保护区以植被、水源地何生物多样性保护为主,恢复植被、退耕林还草,禁止开发建设;在二级保护区以发展现代农业、生态旅游为主,禁止污染项目并严格限制房地产开发。除了渭河生态区,渭河河道以外的各支流及其上游地区,还需要继续水土保持,植树种草,涵养水源。

严格按照水污染防治法规和渭河流域水污染防治规划要求,继续保持渭河水污染治理成果,持续有力地开展水污染防治工作,防止渭河地表水污染和地下水污染,保障渭河水质不被污染恶化,永远保证渭河水质达标,对实现水污染物达标排放仍不能达到国家规定的水环境质量标准的水体,可以实施重点污染物排放总量控制制度,明确消减排污量指标和消减时限要求,实现适宜鱼虾生长、水草丰茂的渭河良好河道环境。

3.5 建立渭河生态决策管理中心信息化

梳理渭河生态建设管理工作紧密相关的业务一体化系统流程,应用高科技构建渭河生态决策管理中心,实现环境管理智能化应用和决策,通过渭河生态决策管理中心形成渭河生态环境信息化建设成果,引领渭河生态管理向规范、科学、高效的方向发展。以云计算、虚拟化和高性能计算等技术手段,建立面向对象的业务应用系统和信息服务门户,为渭河生态环境质量、污染防治、生态保护、生物多样化建设等业务提供“更智慧的决策”。

3.6 不断创新适应于渭河生态治理的理念

渭河生态治理宜在营建大槽阔滩河道基础上,遵循“综合性原则、协调性原则、自然性原则、经济性原则”,在保证河道防洪、排涝、引水等基本功能基础上,恢复河流生态及湿地生境,修复生物多样性,恢复生态系统结构和功能,“退耕还林、退耕还草、退耕还湿”,“宜林则林、宜草则草、宜湿则湿”;在河流自然形态的基础上,以自然修复为主、人工修复为辅,充分利用河流的自我净化和自我调节能力,尽可能保留现有生物群落及其栖息地,同时加大水污染防治,推进河道生态持续恢复;渭河生态建设要考虑资金投入的问题,应与经济社会发展同步,合理统筹生态建设投入,以及后期管理维护成本,争取达到投入最小化效益最大化经济目标。渭河生态治理理念还需要不断总结创新,实现渭河生态区建设与经济、社会、环境等全方位可持续发展。

3.7 建立渭河生态治理跟踪和评估体系

渭河生态治理跟踪和评估着眼于渭河生态建设的整体格局,研究构建渭河生态环境效果评估理论构架,总结和提炼基于生态改善、进度跟踪、效益分析的指标体系(评价指数、对照标准)和评价方法。可以包括水清、岸绿、滩净、物丰、人和、景美、舒适、生态稳定性、总体效果、社会和经济效益、维护成本、继续投入周期及资金、管理保障和约束等指标。

建立渭河生态科学评估体系,为生态建设提出科学数据和合理建议,提高后续建设、管理维护行动中取得生态实效,提高投资决策水平,提高生态资金利用效率。同时为渭河生态建设检查、验收提供必要的数据和技术支持,提升渭河生态区建设与保护能力,促进渭河生态文明向纵深发展。

4 结语

渭河生态治理是在防洪安全前提下,营造良好的河道生态环境,以水为脉,以绿为网,水绿相映,生态多样,环境友好,人水和谐。渭河生态区还在不断建设,继续探索之中,还需要不断总结经验,创新生态治理思路和措施,研究渭河生态恢复的系统性路径和方法,研究渭河生态功能保持措施,研究渭河行洪滩区生态功能与洪水的关系,还有许多问题需要研究完善,还要继续提高生态治理水平和理念,以实现恢复渭河的秀美丰润,以及对关中平原经济社会的孕育和滋养作用,真正使渭河成为一条造福两岸群众的安澜河、生态河、景观河、文化河和致富河,实现渭河沿岸“生态环境优美、历史文化相连、产业集群发展、基础设施完备”的特色生态区目标。