雍容华贵器琳琅尽得归

2021-05-20李理赵强

李理 赵强

《长物集赏>是《雍贵宝笈>丛典的第二卷,该图集收录有中外艺术藏品209件。从文物属性上来看,既有雍容典雅的宫廷艺术品,又有贴近生活的东西方海外文物。从文物类别上来看,涵盖了金银铜器、掐丝珐琅器(景泰蓝)、砚台、家具、瓷器、玉器以及书画等门类,真可谓“琳琅尽得归”。

如此众多艺术品的收藏并非一日之功,能够分门别类,自成体系更属难得,是收藏家学养与情怀的集中体现。本文从皇家气度、骨董珍玩、翰墨凝香、域外臻萃四个方面加以简述,希望能够与读者共同分享《长物集赏>中的雅器珍玩。

一、皇家气度

宫廷艺术是艺术史研究的重要组成部分。许多宫廷艺术品被皇室垄断,技艺精工,不计原料、成本价值,是中国古代自然经济与皇权专制条件下的特殊产物。由于宫廷艺术品不具有商品属性,在当时不会进入市场流通,民间很难一睹其芳姿。也正因为如此,宫廷艺术曾经是神秘的,往往代表了古代艺术的最高水平,而且能够引领社会物质文化的风尚潮流,最终成为不朽的传世神话。

从雍贵艺术博物馆的藏品中,我们可以发现许多典型的宫廷艺术元素,皇家气度非凡,令人眼前一亮。

屏风是我国历史上出现最早的家具之一,《史记·孟尝君列传>中有“孟尝君待客坐语,而屏风后常有侍史,主记君所与客语”的记载,可知在汉代,已有屏风这一称谓,推测在当时应是较为常见的室内陈设。屏风一般陈设于室内的显著位置,最初用于挡风。伴随时代的发展,屏风逐渐衍生出隔断、遮蔽、装饰等作用,更是成为富贵之家,乃至宫廷皇室不可或缺的居家装饰。明清以来,屏风文化又被推向一个新的高峰,不仅宫廷所作屏风发展到登峰造极的程度,而且开始普及到民间。明代以来的屏风品种丰富,形制多样,工匠们运用红木、玉石、水晶、珐琅、琉璃、象牙等各种珍贵材料,创作出大量艺术精品。

传统的大型座屏与围屏依然流行,陈设于大殿、厅堂,作为室内间壁之屏。座屏一般配有底座,多由单数屏组成,少则3扇,最多达9扇。通常正中一扇較高,其余依次向两边递减,组成一套庄严的陈设。围屏通常由双数组成,最少2扇,多则数十扇。每扇屏风之间用销钩连接,可以向两个方向折叠,因此使用起来比较灵活。屏心内容以书画作品为多。此时的大型屏风无论装饰手法,抑或纹饰内容均增添了更多的文化信息和艺术内涵,无形之中既美化环境,又提升了主人的艺术品位,为居室增辉添彩。

纯粹用于装饰的小型屏风开始出现,或者通体全部由紫檀、黄花梨等红木雕刻而成,或者以红木为边框,屏面为髹漆、玉石雕、象牙雕、丝织绘画等。内容题材既有山水风景,福禄祥瑞,又有名人书法,历史故事。此类屏风实用性减弱,成为文人雅士书房之中的必备之物。

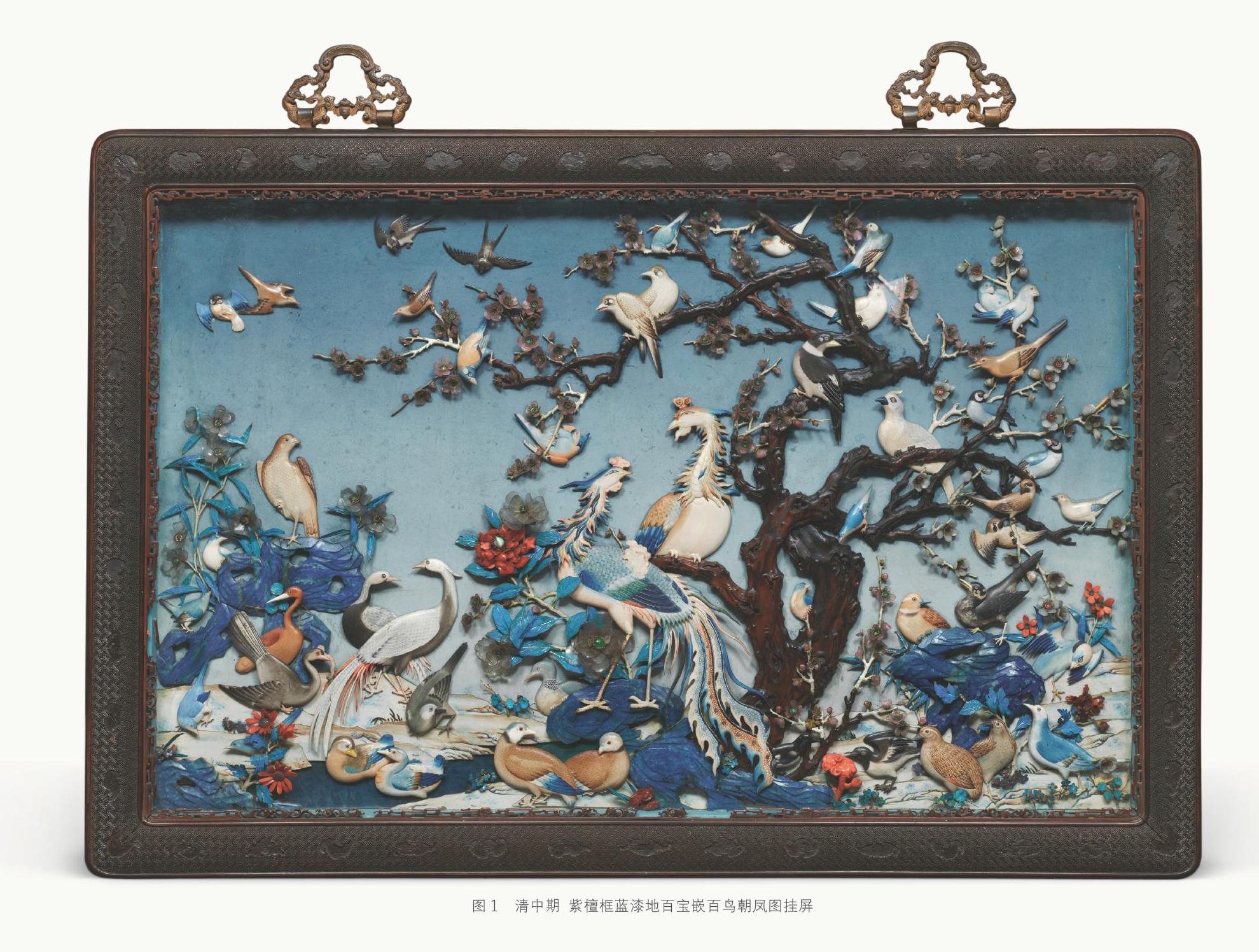

挂屏是一种悬挂在墙壁上的屏风,明末开始出现,一般成对或成组摆设,如四扇一组称四扇屏,清代更是风行一时,在清宫档案中称为“吊屏”。挂屏屏心杂用各种工艺进行创作,如雕刻、镶嵌、彩绘等,尤以嵌象牙雕刻最为难得,采用凸嵌法,雕刻的各式人物栩栩如生,惟妙惟肖。故而观之如画,甚为美观。据记载,挂屏因为使用简便而在清宫中数量可观,但也因此而完好留存者数目较少。本图集收录的一件精美的紫檀框蓝漆地百宝嵌百乌朝凤图挂屏(图1),横屏式,宽逾一米,尺寸硕大,为典型的清代中期宫廷御用之物。屏心外罩玻璃,以蓝漆为地,色分深浅,犹如晕染。画面中以沉香嵌成古梅一枝,梅花则以碧玺、铜丝、宝石等嵌成,花繁枝茂,一横生枝干上栖有凤乌,与站立在湖石上的凤鸟相对,其周匝树干、山石、半空,均布满各式鸟类,形成百乌朝凤图案。百宝嵌以象牙为主材,凡鸟类,皆以其染彩为之,甚至梅枝的嫩枝、大块的坡岸也以象牙染色嵌成。其他湖石、花卉等则以点翠、蜜蜡、铜片、碧玺、白玉等嵌成。整个画面布局疏朗有致,繁而不乱,色彩缤纷,花乌图案雕刻生动活泼,兼以象牙细腻洁净的质感,富贵高雅。

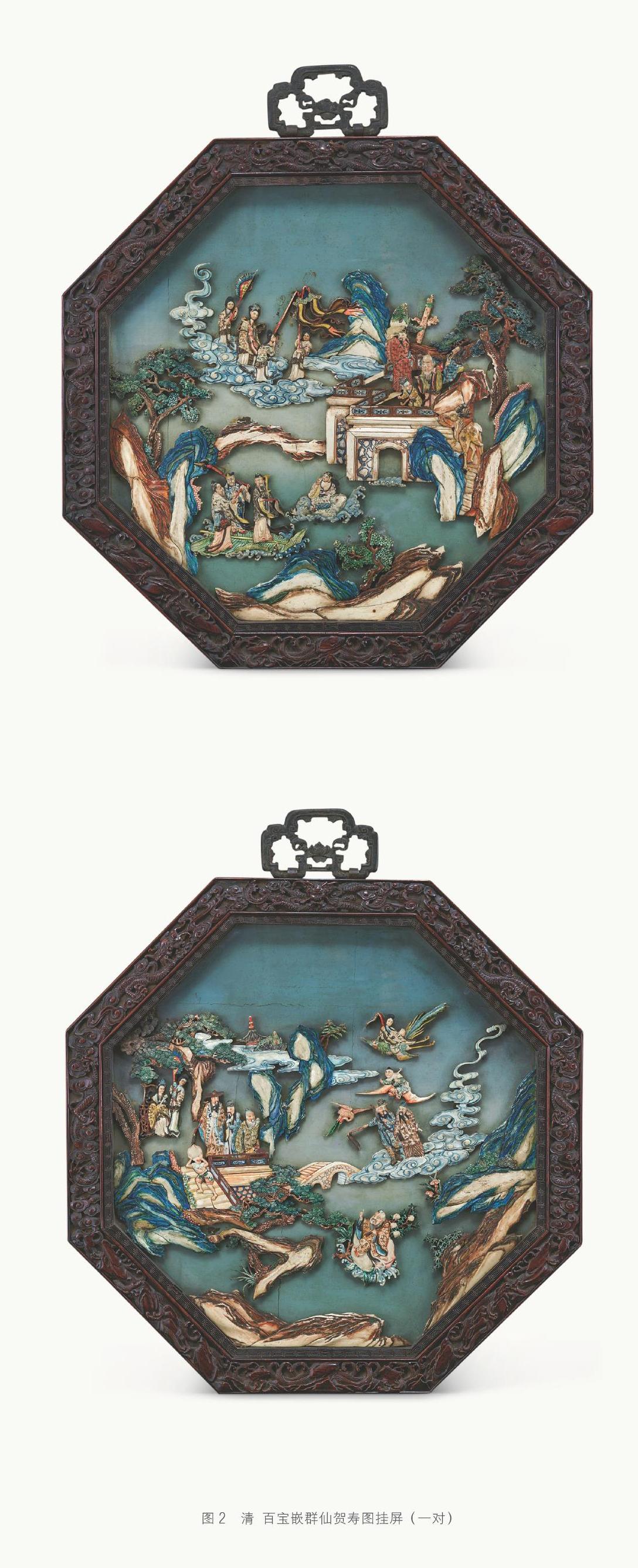

此外,还有典型清代宫廷用寿屏一对(图2)。屏心以蓝漆为地,色分浓淡,如同油画般晕染而成,其上百宝嵌群仙贺寿图。两件挂屏屏心图案构图对称,一件画面为群水绕山,中间耸立高台,旁有古松夭矫,远处山旁隐见殿宇、华表,福禄寿三仙立于高台之上,拱手相贺,空中有仙女驾云而降,云面上三仙乘蕉叶尾随刘海金蝉而来。另一件高台之上,王母持如意坐在龙头宝椅上,三仙立于一旁,前方阶梯上白猿捧寿桃而献,空中仙童乘蝠、仙女乘凤而来,云彩中现出两仙,其中背弹弓者当是张仙。水面上偷桃的东方朔手持桃枝,表情滑稽,乘一巨大寿桃而来。雕刻细腻,富丽堂皇,寓意吉祥,喜气洋洋。

“珊瑚秀色满彤墀”,红珊瑚,色泽艳丽而不媚俗,质地莹润,自古以来便因其生长缓慢且采集困难而弥足珍贵。珊瑚拥有独特的树形生长态势,历来被视为祥瑞之物。所谓“珊瑚钩者,王者恭信则见”,自大汉王朝至有清一代,历代宫廷中皆有许多珊瑚陈设与收藏,是权贵和财富的象征,民间稀见。《清实录》所载雍正朝官服制度中,规定以不同质地的帽顶代表不同的等级,从最高等级依次为红宝石顶、珊瑚顶、起花珊瑚顶、青金石顶、水晶石顶、金顶和银顶,足见珊瑚之珍。清代宫廷使用红珊瑚制品较为常见,其生产制作均由清官内务府造办处管理。据故宫博物院学者考证,目前故宫博物院收藏的红珊瑚制品大约有1000多件,其中包含200件左右珊瑚盆景。

盆景是自然景观之缩影,可供观赏且蕴含有浓厚的文化寓意。自清初起,栽植盆景就风靡一时。在宫廷艺术中,还出现一类人工制成的,利用各种名贵材料,仿自然景观的工艺盆景,以此来衬托宫廷生活的雍容华贵、富丽堂皇。珊瑚盆景即为其一,是以珊瑚为主体随形而琢,或辅以金银、翡翠、珍珠等材料制成,常陈设于帝后起居室和书房之内。其中一部分红珊瑚形体较大,错落有致,姿态优美,伸展自如,经过修整后能够呈现出巧夺天工之自然美感,因此往往保留此类红珊瑚的原生状态,作为单独景观置于装潢考究的铜盆或铜胎珐琅彩盆中。本图集收录有此类珊瑚盆景一件。

为了体现吉祥寓意,还有一部分红珊瑚搭配其他宝石,共同组合成为综合景观。有的以珊瑚为树,树上挂满以白玉、翡翠、碧玺、珍珠、蜜蜡等制作而成的花卉、瓜果,硕果累累,五彩缤纷。有的将珊瑚雕琢成为花卉状的象形景观,以木、石、金、银等其他材料为树,红珊瑚化身为开满枝头的花朵,摹形状物,别出心裁。装有珊瑚盆景的各式花盆,以珐琅器居多,通常刻绘有吉祥纹饰,与盆景本身构成一幅金玉满堂、安和常乐的和谐画面,令人深深折服。本图集收录有此类珊瑚盆景一件。

珐琅器,以色彩绚丽、纹饰繁复的艺术特点屹立于中国古代工艺美术之林。珐琅一词源于中国隋唐时古西域地名拂蒜。当时东罗马帝国和西亚地中海沿岸诸地制造的搪瓷嵌釉工艺品称拂菻嵌或佛郎嵌、佛朗机,简化为拂蒜。实际上,珐琅是将石英、长石、硼砂等矿物质依比例混合,再加入锡、铅等金属氧化物而生成的玻璃质材料。

珐琅器传入中国的时间较早,南宋时人顾文荐在《负暄杂录>中曾记载:“予得一瓶,以铜为胚胎,傅之以革,外为觚棱,彩绘外国人之奇形诡状,却似琉璃,极其工巧,不知为何物。”从其描述中可知,当时已出现铜胎珐琅器,应是由西方传入,且较为稀见。元代晚期,珐琅制作工艺由阿拉伯半岛正式传入中国,由于其色彩丰富、晶莹瑰丽,形成一种独特的装饰效果,显得华贵而又不失稳重,因此在明清时期得以迅速发展。中国的珐琅工艺常以金属器、瓷器或料器为胎,按照制作方法的差异,又分为掐丝珐琅、錾胎珐琅和画珐琅。由于金属胎珐琅器制造工艺复杂,釉料配制成本高,烧造技术难度大,所以珐琅制品很长时间内主要在宫廷内制作,供皇室使用。明代的御用监、清代的造办处均设有珐琅作,为宫廷设计制作珐琅器,

掐丝珐琅俗称“景泰蓝”,是起线珐琅的主要品种,将细铜丝掐成图案轮廓,焊在铜胎之上,然后把珐琅料填充在轮廓内烧制,最后经过多次填彩、烧制、打磨、镀金而成。目前所见有年款可考的掐丝珐琅器,始于明宣德年间。清代早期掐丝珐琅器成型规矩,掐丝细腻流畅,以小件器物居多。图案以缠枝莲纹为主,单线勾勒花纹轮廓,常以淡蓝色釉为地。由于乾隆帝钟爱纹饰繁复、堆砌式的装饰风格,掐丝珐琅工艺在清中期最为繁荣。烧造技术迅速提高,出现体形硕大,外观华丽的大型珐琅制品,用于在宫殿之中陈设。在掐丝珐琅器制作中融会贯通其他艺术门类的元素亦是这一时期的创新特点,如对于古代青铜器的造型、纹饰仿古,展现出独特的珐琅工艺魅力。将古代书画作品与珐琅工艺相结合,以此绘制的纹饰笔墨转折,宛若手迹,营造出特殊的艺术效果。本图集收录掐丝珐琅缠枝莲纹三事(图3),此组器物为文房香具,含瓶、炉、盒三事,均刻“乾隆年制”四字单行楷书款。器型端庄优美,釉色鲜艳明快,打磨细腻光亮,为掐丝珐琅案头小件中颇具观赏价值的精品。及至清晚期,掐丝珐琅制作开始衰落,造型简单,仅见碗、盘之类的器皿,图案色彩呆板。“景泰蓝”的制作也于此时进入民间。

錾胎珐琅,又称内填珐琅,是在金属胎上錾刻出图案纹饰,然后在其中填充珐琅料,经过多次填彩、烧制、打磨、镀金制成。錾胎珐琅与掐丝珐琅均呈现出 种镶嵌的艺术效果,最早有纪年的作品见于明宣德时期。清代錾胎珐琅器的制作主要在广州地区,具有较高水准,乾隆时期还出现与掐丝珐琅工艺结合的器物。但由于錾胎珐琅工艺在制作上难度较高,因此流传至今的作品并不多见。本图集收录 对铜錾胎珐琅嵌骨开光渔樵耕读图方瓶(图4),外底鎏金,双方框内阳刻“大清乾隆年制”六字三行篆书款。通体錾胎并饰珐琅彩釉与染色象骨。口与棱线处鎏金。口外沿錾刻方回紋并填深蓝色珐琅釉。颈部四面錾珍珠地,顶部近口沿处镶嵌象骨雕刻的如意云头纹;中嵌骨雕福寿纹并染色;底部饰骨雕变形蕉叶纹一周。瓶肩四开光,内嵌象骨雕刻童叟怡乐图,四者合并取“渔樵耕读”图意;开光外錾刻连续的六瓣花卉纹,填天蓝色彩釉为饰。瓶腹四面开光,装饰形式与肩部类似,开光内錾珍珠地并嵌骨雕“渔樵耕读”图。

虽然珐琅器的制作源于西方,但其制作工艺传入中国后,迅速被本地工匠掌握,并且与中国传统的艺术风格自然融合,最终形成了颇具中华民族特色的珐琅工艺。

中国是发现和使用天然漆液最早的国家,漆液为漆树分泌的汁液,初为乳白色,氧化后呈褐色,干后有色泽明亮、防腐蚀、光泽亮丽的特性。漆器是在器体上髹漆,最早见于《汉书 贡禹传》“工官,主作漆器物者也”。宫廷漆器艺术在整个中国漆器发展历史上具有非常鲜明的特点,代表着不同时期漆器髹饰技术的最高水平。

宋代以来,漆器装饰工艺多样,雕漆技术兴起,一直延续到明清之际。从工艺上来看,雕漆是在胎骨上髹涂漆,少则八九十道,多达 二百道,形成一定厚度堆积成色层后雕刻纹饰,刀口断面显露出明暗或颜色的层次,有高有低, “阴中有阳”。根据雕漆颜色的不同,又有剔红、剔黑、剔黄、剔彩、剔犀之分,以剔红器最多见,秀丽典雅,色泽鲜艳。据《髹饰录》载: “剔红,即雕红漆也。髹层之厚薄,朱色之明暗,雕镂之精粗,亦甚有巧拙。”本图集收录剔红漆器4件。

宫廷漆器也以雕漆最多,明成祖朱檬酷爱雕漆,迁都北京后,他命御用监在皇城内建立了专为皇家服务的漆器作坊——果园厂,专门生产雕、填漆器。清乾隆时期雕漆工艺得以蓬勃发展,从《各作成做活计清档》的记载到两岸故宫博物院所藏的实物都证明,雕漆制品此时数量最盛,雕漆工艺达到了发展史上的巅峰。明代的雕漆漆色偏暗沉,髹涂层次较厚,纹饰起伏层次感强。清代漆色鲜亮,磨工不及明早期作品细腻,但雕工犀利,锋棱毕露。器型主要有捧盒、果盒、碗、盘、花瓶、笔筒、笔管、砚盒等实用陈设和文房用具。

宫廷漆器最特殊的纹饰便是象征帝王皇权的龙纹。乾隆时期更是在龙纹的基础上以海水纹为地,波涛滚滚,游龙在祥云中穿梭,增加了龙纹的威严与气势。此外,山石、花卉、人物故事也是宫廷雕漆的主要纹饰题材,促进了中国画技法在雕漆装饰中的广泛应用。本图集收录一件剔红捧盒即以云龙纹为饰。各类元素汇聚成蕴含吉祥寓意的内容,体现了宫廷皇室追求瑞应祥符的思想,表达出人们对于理想中美好生活的愿景和追求。而借用文学题材、历史典故则传达出以帝王为代表的儒家文化的审美志趣,及文人们高雅的情趣和闲逸超脱的生活情致。

雕漆作为漆器制作的重要品种,能融合绘画、雕刻、磨制、髹漆等多种工艺,百工炫巧争奇,料不厌精,工不厌细,表现出的纹饰图案立体丰满,一直备受青睐当在情理之中。

二、骨董珍玩

中国古代文物中,不仅包含陶、瓷、铜、玉等大类,亦有相当数量的器物质地多样、题材丰富、涉及的范围宽广,常被统称为杂项文物。本图集在宫廷艺术以外,还汇集有摆件、金银铜器、景泰蓝、砚台、挂屏、家具、瓷器、玉器等多个门类的骨董珍玩,琳琅满目,精彩纷呈,将能工巧匠们的高超技艺表现得淋漓尽致。

犀角器,是指以犀牛角雕刻而成的器物。犀角为有机质地物质,它不同于骨质的鹿类角,也有别于牛、羊的洞角(空心角)。其物质成分起始于毛发,后经过生长、硬化而成,有些柔软。因此比较适合雕刻,且质地细腻,易于保存。目前所见犀角器多为明清以降的传世品,但古人对于犀角的使用由来已久。

历史上,中国境内曾经有犀牛栖息活动,且数量较多。浙江余姚河姆渡新石器时代遗址一期文化遗存中发现有犀牛遗骸,且包含爪哇犀与苏门犀两个品种。商周时期,还出现仿照犀牛制成的青铜犀尊,造型准确,惟妙惟肖。到了两汉时期,犀牛角的价值进一步显现出来,西汉文帝时,在南粤王赵佗进献给文帝的物品中,即有犀角10件。可见,犀角在当时被当作特产,已经开始成为贡品。汉代以后,由于气候条件的变化以及对于犀牛的捕杀愈演愈烈,犀牛的数量在华夏大地上急剧减少,直至灭绝,犀角在当时已经渐趋稀缺。古人对于犀角怀有特殊的认识,如犀角可以辟邪,还可以用于药材、有解毒的功效等。这些观念一直延续下来,使得犀角在古人的社会生活中保持有较高的地位。

及至明代,伴随海外贸易的繁荣,犀角的进口逐渐增多。 《格古要论》中将犀角制品列为珍宝,还对犀角的种类、优劣、特征等价值作了详尽记述。由于受到同时期竹、木、牙等雕刻艺术的带动,明清两代也是犀角雕刻最辉煌的时期。根据犀角的形状特点,常被制作成犀角杯,它也是犀角器中数量最多的。此外,还有碗、盅、瓶以及人物等。明代犀角雕刻,造型古朴,纹饰简单,雕刻上也以浅浮雕为主。清代制品则更加追求艺术性,呈现多样化趋势,出现了雕刻人物、山水等题材。造型丰富,仅犀角杯就出现多种不同样式,工艺精益求精,纹饰繁缛华丽。明清时期还涌现出一批犀角雕刻名家,如精通多种材质雕刻的濮仲谦;精于犀角雕,被誉为“吴中绝技之一”的鲍天成;犀角作品被称为“尤犀杯”的尤通等。

本图集中收录清代犀角杯两件,其一由犀角随形雕刻而成,材质硕大,上宽下窄,撇口敛足,呈喇叭形(图5)。通体运用镂雕、浮雕等技法雕刻松树、灵芝、元宝、鹿、羊、石榴、桃等纹饰,蕴含有福、禄、寿、喜、财等吉祥寓意,表达出对幸福美好生活的热切渴望。刀法通透,旷达有力,自上而下层次分明,不仅材质品相俱佳,而且构思精巧,纹饰繁缛而不显凌乱,线条流畅,游刃有余,表现出作者的精湛技法,颇具艺术感染力。其二色泽深沉,包浆纯厚,整体仿青铜爵杯造型(图6)。内外口沿与圈足边沿分别雕刻回纹锦边,腹部两面浮雕饕餮纹,金石韵味十足。以圆雕螭龙作为杯柄,一只攀于杯沿,作探视状,另一只正在沿杯壁向上攀爬,姿态生动,层次分明。整器造型端庄秀美,犀角肌理清晰自然,纹饰张驰有度,古意盎然,刀法犀利娴熟,技艺精湛,可谓料精工美之器。

砚台,是中国传统的书写与绘画用具,与“笔、墨、纸”并称文房四宝。它产生于中华民族深厚的文化积淀,融雕刻、书法、绘画等艺术门类于一体,是文人雅士修身养性、挥毫泼墨的得力工具。硯台的形制、铭文往往又蕴含着丰富的历史文化信息,在传承文明的历程中发挥着举足轻重的作用。

唐代以前的石砚,多为天然卵石、青石等石料经过加工后作为砚材,只注重其实用性能而忽略了砚材的美观。唐代以来,伴随制砚呈现出专门化的趋势,一定程度上促进了砚台的飞跃式发展。端砚、歙砚、澄泥砚、洮砚成为四大名砚而名重天下。端石产于今广东省肇庆市郊羚羊峡斧柯山一带,因古属端州,故而得名。端石质地温润,发墨不损毫,并且有冰纹、青花、火捺等珍贵石品,在唐代与邢窑白瓷齐名,深得各阶层人士所钟爱。歙石产于今江西省婺源市龙尾山一带,因古属歙州,故而得名。歙石质地坚润,纹理缜密,极易发墨,亦有金星、金晕、罗纹、眉子等石品。及至五代十国,龙尾砚与澄心堂纸、李廷硅墨并列天下之冠,足见歙石制砚之兴盛与精美。除了上述名贵石材,以澄泥制砚,也始于唐代。澄泥砚质地细腻、色泽多变、发墨如油、不损笔毫,是以经过滤洗的细泥加入添加剂烧制而成,使用起来不亚于石。有“虢州澄泥,唐人品砚,以为第一”的美誉,虢州为今河南省灵宝市,与绛州(今山西省新绛县)等地同为澄泥砚的主要生产区域。产于今甘肃省卓尼县的洮河石在宋代异军突起,洮河石细润如玉,石色以绿色为多,红色罕见,石中纹理变化莫测,深浅不一,犹如空中彩云,又如水中波涛。以洮河石制砚,发墨快,蓄墨久,在当时便作为方物进贡朝廷。

及至清代,文人雅士对于砚台的收藏与研究愈发重视,宫廷与民间都有整理、研究的论著出现。乾隆四十三年(1778),于敏中等人奉乾隆皇帝之命编纂《西清砚谱>,收录清宫藏砚240方,是中国古代最著名的一部官修砚谱。 《西清砚谱》作为清代宫廷藏砚总集,不仅对每一方砚都加以说明,并且均附砚图,以工笔手绘,成为重要的砚史资料。民间收藏方面,黄任、余甸、高凤翰、纪昀等人,平生嗜砚,均藏砚甚夥,为清代砚台收藏、研究领域的代表人物。《阅微草堂砚谱》是纪昀的藏砚拓本集,通过其中的砚铭题识,可知清代中期各砚石产地的砚石品种,制作上的形制变化,雕刻纹饰的发展,以及当时研究、鉴别真伪的方法,具有较高的学术价值与历史价值。

近代民间藏砚,首推徐世章。徐世章(1889 - 1954),字端甫,号濠园,天津著名古文物收藏家。收藏的古砚以明、清两代作品为主,兼有部分唐、宋、元代作品,达千余方。其收藏特点是品类齐全,形式多样,造型典雅,雕刻隽美,精品荟萃。其胞兄徐世昌(1855 - 1939),晚号“水竹村人”,民国北洋政府大总统,通晓翰墨,精于诗、书、画,自称“文治总统”。1922年“解甲归田”后,隐居天津,位尊而谦和,财饶而俭用,晚年生活较为充实,以诗、书、画、收藏自娱。同好藏砚,虽然数量不及其弟,但部分为清代张之洞所开采的精品砚材所制,其中有部分收录在他自行编辑出版的《归云楼砚谱>中。

本图集收录有清澄泥砚一方(图7),砚面呈回字形布局,方形砚堂,正中一圆形水池,似旭日当空。砚面四边环刻回纹,雕刻精细。砚侧一边有铭“咸丰辛亥仲春师竹友华馆藏砚”,天津博物馆藏有一件明代师竹友华馆藏仿宋端砚,与此砚铭异曲同工。砚侧另一边钤印“水竹村人”,推测此砚或与徐世昌有关。

前文在论及宫廷艺术篇章时简述了宫廷风格之屏风面貌,在雍贵艺术博物馆同样收藏有民间工艺屏风精品。插屏,又称砚屏,几屏,多为独扇,体量较小者主要陈设于几案之上,常见于外框之内插入玉石雕刻、彩绘瓷雕等,下有座架。图案题材以山水、风景为主,虽置于书桌,却能营造出由近及远、层次分明的空间特点,给人以舒畅淋漓之感,观赏性强。

本图集收录有清代“云山夕照”红木嵌云石插屏(图8),署款“二泉山民”。所嵌云石初看颇具米芾“米家云山”之韻,一片云雾缭绕、充满灵动的湖光山色,远、中、近景层次分明,烟云缭绕、氤氲苍茫。近景树木蓊郁、葱茏滴翠,中景山峦起伏、犬牙呲互,远景虚淡混沌、造化磅礴。细审之下,大笔散锋、开花笔法赫然在焉。特别是远山如幕,虽然平整却山石凹凸、脉络清晰,右侧一瀑如飞练曲折而下。插架红木精工,线条简约,颇具明清流韵,底座横撑穿插三小块石画亦是画中精品、石之良材。

插屏与挂屏同样利用多元文化的融合,通过丰富的艺术表现手法,自然而然地凸显出器物的文化底蕴。这既诠释了主人对生活的理解感悟,又保留了对自我清趣高风的坚守。

家具是人们日常生活不可或缺的重要组成部分,是物质文化的主要内容之一,也与不同时代的社会生活方式息息相关。中国古代家具自石器时代的原始古拙,逐步发展到明清时期的鼎盛繁荣,经历了从无到有,从简单到繁美的演变过程。尤其是明代以后,古雅华美的明式家具,多取材于海外进口或南方出产的优质木材,如花梨木、紫檀木等,色泽柔和,纹理细密,具有木质肌理。造型简洁,做工精细,装饰精美而不繁琐,达到中国古代家具的顶峰。而雍容华贵的清式家具,融合玥式家具的形制结构,但又与其风格形成鲜明对比,造型厚重,装饰繁复,多采用吉祥瑞庆的题材,综合多种装饰技巧,家具本身的艺术表现力增强,也造就了中国古代家具的最后一个繁荣时期。

明清家具的种类繁多,雍贵艺术博物馆的收藏相对齐备,有椅类、几案类、橱柜类等,风格典型,精品迭出。椅类家具是明清家具中最具有典型性的高足坐具,而扶手椅又是其中数量最多且最具有典型工艺风格的一个品种。有靠背,又有扶手的椅子称为扶手椅。明式家具中主要有三种形式的扶手椅。玫瑰椅,又叫文椅,靠背低矮,靠背和扶手与椅面垂直。南官帽椅的搭脑和扶手都不出头,且与前后腿弯转相交,外形酷似官帽。四出头官帽椅是一种搭脑和扶手都伸出头的椅子,取“仕出头”的谐音来命名。清式扶手椅则呈现出不同的面貌,由明式屏风式罗汉床和宝座演变而来,椅子下部是一个有束腰的杌凳,上部为屏风式靠背和扶手,靠背、扶手、座面均相互垂直。在使用时,清式扶手椅是不轻易挪动的固定性陈设,常见摆放成对的椅子,在当中置茶几,组成三件套。存世数量众多的清代扶手椅中,少有式样、装饰完全相同者,每对椅子都独具个性,表现出无二的美感。

香几是用来放置花瓶、奇石、香炉等物品的家具,可以独立摆于室内中央,或厅堂一侧,或卧室一角。因为独立摆放,所以在设计时无需考虑视觉角度,大都呈现圆形或方形几面。腿常见有一定弧度的蜻蜒腿,有三腿、四腿、五腿之分。台座高束腰,线条柔和绵密,纹饰疏朗有致,立体感极强,这种从收到放的腿形和高束腰结构营造出渐次升举的观感,尽显轻盈俊逸。器形稳重敦实,硕长匀称。据学者考证,香几最初出现在祭祀仪式上,用来摆放祭品,供奉神佛,后来逐渐演变为日常家居之用。

方桌,为桌面呈正方形的桌子,在中国古代家具中应用最广。明代文震亨《长物志》论及桌子时称:“方桌:旧漆者最佳,委取极方大古朴,列坐可十数人者,以供展玩书画,若近制八仙等式仅可供宴集,非雅器也。”明式家具中最典型的样式是“一腿三牙”,常见“四仙桌”“八仙桌”等,结构有无束腰和有束腰两种。罗锅枨是指连接腿柱的横枨中间高拱,呈斜坡状,两头低弯,形成一定的弧度,形似“罗锅”而得名。条桌亦是桌类家具的一种,桌面长宽比超过3:1,一般呈长条形。

本图集收录一件黄花梨无束腰劈料罗锅枨方桌(图9),老皮壳,色泽温文典雅,造型简练大气,为经典之明式家具。桌面攒框装心板。其边抹不做冰盘沿,采用劈料做手法,斫为两层素混面相叠的效果,劈料做是明式家具中非常经典的一种装饰效果。此方桌处处为圆浑的素混面,转角处竟达五层劈料,腿足则如捆竹而成。

(责任编辑:牧风)