品味服章之美再现大明风华

2021-05-20吕健张露胜

吕健 张露胜

孔府旧藏明代服饰目前主要保存在山东博物馆和孔子博物馆,其中藏于山东博物馆的明代服饰是20世纪50年代从曲阜孔府调拨而来,孔子博物馆收藏的明代服饰早先是由曲阜孔府文物档案馆保存。孔府旧藏的明代服饰实物种类丰富,涵盖朝服、礼服、公服、常服、忠静冠服、吉服、便服等主要的服饰门类,具体可分为衍圣公冠服:朝服、公服、常服、忠静冠服;命妇冠服:礼服和常服。吉庆场合穿着的吉服以及日常起居穿着的便服,其中以纹饰绚丽的吉服和用色素雅、款式多样的便服为大宗。

朝服作为等级地位较高的一类冠服,一般应用于比较隆重的礼仪场合。《明会典》载,凡大祀、庆成、正旦、冬至、圣节及颁降、开读、诏敕、进表、传制时,文武官员穿朝服。明代朝服继承了唐宋以来的形制,包括梁冠、赤罗衣、赤罗裳、白纱中单、蔽膝、大带、革带、玉组佩、大绶、小绶、白袜、黑履、笏等。目前唯一一套比较完整的明代朝服实物保存于山东博物馆,孔子博物馆则收藏了一件朝服上衣和一件白纱中单。

朝服上衣(图1)

衣長116、腰宽62、两袖通长249、袖宽73厘米。直领,大襟右衽,大袖且袖口为敞口。衣身用赤色纱,质地轻薄,领口、大襟、袖口、下摆处均镶青纱质地的衣缘。此件朝服上衣有对内摆,钉缝于后襟里侧,结构类似道袍。山东博物馆藏。

朝服下裳(图2)

身长91.4、腰围132厘米。此件下裳采用马面裙式结构。裳分为两大片,每片由三幅面料拼缝而成,左右相向各打四褶,褶大而疏,两片中间重合部位不纳褶,俗称“马面”。裳身用赤色纱,侧边及底边缘以青纱,腰部则镶桔色纱缘。山东博物馆藏。

按照制度规定,明代朝服上衣和下裳质地应为罗,但在实际执行中出现了偏离制度的情况。

白纱中单(图3)

衣长121、腰宽65、两袖通长258、袖宽66厘米。直领,大襟右衽,大袖且袖口为敞口,领口、大襟、袖口、下摆处镶青纱质地的衣缘。中单衬于朝服上衣之内,其结构与朝服上衣一样。山东博物馆藏。

着朝服需佩戴梁冠。梁冠,古称“进贤冠”,始于汉代,历魏晋南北朝、隋唐,迄宋明,沿用1800余年。汉代进贤冠前高后低,顶呈斜状,底有冠缨系于颔下。初期有冠(上有梁)无帻,后与帻同戴。帻前为颜题,后立长耳,又施巾于帻之上,状如屋顶,称“介帻”。晋时加横簪。冠(梁)、帻、簪、缨的基本结构被一直延续到明代。山东博物馆收藏的明代梁冠是极为难得的进贤冠实物遗存。

梁冠(图4)

高27、筒径18.5厘米。山东博物馆藏。由冠额、冠耳、冠顶组成,冠额及冠耳四周为贴金框架,中间嵌铜丝网,并缀有金质纹饰。冠额位于冠体前部,延伸至脑后,正中海棠花形金池内饰宝相花,两侧为金凤。冠耳位于冠体后部,其上部两侧凸起若蝶翅状。冠耳左右两侧各有一八瓣花形簪纽,用以贯簪。冠耳下部左右边框外壁缀有条形穿扣,冠额两端由此穿过与冠耳接合固定。冠顶为一球面拱形突起,跨在冠耳前壁与冠额之间,黑色漆纱质地。冠顶上现留存五道皮质梁。梁冠上的梁数主要用于区别官员等级:公爵冠八梁,侯、伯冠七梁,一品冠七梁,二品冠六梁,三品冠五梁,四品冠四梁,五品冠三梁,六、七品冠二梁,八、九品冠一梁。

明代建国之初,参照宋元制度制定百官公服,规定在京文武官员每日早朝奏事及侍班、谢恩、见辞时穿公服,在外文武官员每日穿公服处理日常事务。公服原本是用作常朝之服,后来在京文武官员在常朝时穿常服,只在朔望日具公服朝参,而外任官则在初莅任望阙谢恩时穿公服。公服是明代官员服饰中使用场合较少的一类冠服,主要包括幞头、圆领右衽袍、笏、单挞尾革带等。

大红素纱袍(图5)

衣长135、腰宽65、两袖通长249、袖宽72厘米。圆领,大襟右衽,大袖,左右两侧出摆。领缘右肩处有纽襻一对,旁边还加缀系带一对,系带疑似后补。公服采用的是大而直的方正袖型,形制上要比常服中的圆领袍更加隆重,明代张自烈《正字通》载:“明制,官员……谢恩及朔望服公服,方袖。”山东博物馆藏。

明代文武官员在常朝、视事时穿常服,包括乌纱帽、圆领、褡、贴里、束带、靴等。常服几乎成了明代服饰的一种标志,是大家最熟悉的明代服饰形象。明代常服是以唐代男子幞头、圆领袍为基础设计的,唐代圆领袍下衬以半臂的形式也被继承了下来,改为短袖的褡加贴里。洪武元年(1368)二月,定官员常服为“乌纱帽、圆领袍、束带、黑靴”(《明太祖实录》卷三十),洪武二十四年(1391)又定“常服用杂色纻丝、绫、罗”(《明太祖实录》卷二百九),并按文武品级在衣身前胸后背处饰方形“彩绣花样”(即胸背,后来称为补子),文官用飞禽图案,武官用走兽图案(表1)。

平翅乌纱帽(图6)

高20.9、口径19.7厘米。帽体用细竹篾作胎,底部为铜丝框架,外层覆黑色漆纱,最内层为皮革衬里。帽身前低后高,通体皆圆,左右有二翅横于帽后。帽翅以金属丝作胎,呈椭圆形回折对接,用黑纱粘覆其上。山东博物馆藏。

乌纱帽是明代极具代表性的首服,早期乌纱帽形制接近唐幞头,左右小垂脚向下,后来帽翅逐渐伸展变阔形似椭圆;早期乌纱帽帽体尤其是后山部分低矮且前倾,后来逐渐高耸端重,一度演变得极为高耸(图7),明末高度回落。

大红色暗花纱缀绣云鹤方补圆领(图8)

衣长132、腰宽60、两袖通长242、袖宽63厘米。领式为圆领,圆领又写作员领,因领式而得名。大襟右衽,大襟在右侧腰处以一对系带固定,圆领口右侧以一粒纽襻进行固定,宽袖并收口,两侧开衩并接摆,摆内加衬布。此件圆领的面料为暗花纱,地纹为四合如意云纹。衣身前胸、后背中上部位置分别缝缀一块方形云鹤纹补子,尺寸为40.5×40.5厘米。明代补子的尺寸比清代补子略大,约在40厘米,清代则为30厘米左右。明代一品文官圆领补子纹样为仙鹤纹,多采用双禽造型,一翔于天,一立于地。山东博物馆收藏的这件大红色暗花纱缀绣云鹤方补圆领采用了单禽造型,出现于明代后期。

明代部分便服款式如直身、道袍等在缀上补子后,也可用作常服。故宫博物院藏《徐显卿宦迹图之金台捧敕>图(图9),描绘的是万历朝常朝礼仪的情景,画面中站立在皇帝御座之西的锦衣卫堂上官,头戴乌纱帽,身穿大红色狮子补直身。道袍缀补在《酌中志》中有提到,卷十九《内臣佩服纪略>之“道袍”条日: “道袍,如外廷道袍之制,惟加子领耳。间有缀补。”

蓝色暗花纱缀绣仙鹤方补袍(图10)

此蓝色暗花纱缀绣仙鹤方补袍就是一件前后缀补的道袍实物,孔子博物馆藏。衣长133、袖宽66、两袖通长250、袖口宽24厘米。领式为直领,领口镶白绢领缘,大襟右衽,大襟在右侧腰处以一对系带固定,宽袖并收口,两侧开衩并接有内摆。衣身前胸、后背中上部位置分别缝缀一块方形云鹤纹补子,尺寸为40×39厘米,补子纹样采用双禽造型。

命妇在祭祀、朝见君后、见姑舅与夫时穿着礼服,包括翟冠、大衫、霞帔、褙子等,其他礼仪场合则穿常服,用各色圆领袍,圆领袍缀有补子,补子花样依其夫或其子品秩。

赭红色暗花缎缀绣鸾凤圆补女袍(图11)

前身长113、后身长147、腰宽41、两袖通长201、袖宽41、圆补直径28厘米。圆领,大襟右衽,琵琶袖并收口,左右开衩,下摆前短后长,底边及两侧开衩处内衬黄纱镶缘,底摆镶缘由里向外延伸包裹,形成细绲边,底摆正中有布纽扣一枚。衣身前胸、后背各缀一彩绣流云鸾凤圆补。 《明会典·冠服二·命妇冠服》记载,大衫“前身长四尺一寸二分,后身长五尺一寸,内九寸八分,行则摺起。末缀纽子二,纽在掩纽之下,拜则放之。”从这件赭红色暗花缎缀绣鸾凤圆补女袍前短后长的形制,以及底缘处的纽扣来看,一定程度上借鉴了大衫的结构。山东博物馆藏。

明代官员在各类吉庆场合和部分礼仪活动中穿着吉服,《明会典》载:“冬至前三日、后三日,圣节前三日、后三日,俱吉服。”此外如元旦、端午等时令节日及开印、封印、点斋、宣捷、献俘、经筵等场合,也要穿着吉服。明代吉服沒有单一的标准款式,式样多采用圆领、直身、道袍、曳散、贴里等。吉服用色明朗,多用大红等喜庆色彩,《金瓶梅》第三十九回描写:“西门庆重新换了大红五彩狮补吉服,腰系蒙金犀角带。”另外明代容像画中,绘有官员身着大红吉服的形象(图12)。吉服最典型的装饰是采用云肩、袖裥和膝裥纹样,即前胸、后背及两肩处装饰柿蒂形“云肩”,左右肩部至袖端装饰“袖裥”,前后襟下摆处装饰“膝裥”。云肩、袖裥、膝裥内往往装饰有较为尊贵的纹样,如蟒、斗牛、飞鱼、麒麟、凤、鸾、仙鹤等祥禽瑞兽图案;或装饰应景题材,如从头一年腊月二十四祭灶以后到新年期间使用葫芦景图案,元宵节使用灯笼图案,端午节使用五毒图案,中秋节使用满月玉兔图案,重阳节使用菊花纹样等。

香色麻飞鱼贴里(图13)

衣长125、腰宽57、两袖通长252、袖宽49厘米。领式为直领,大襟右衽,琵琶袖并收口,衣身前后襟上下分裁,腰部以下做褶,如百褶裙状。衣身左后侧开衩,这件贴里采用云肩、袖裥和膝裥装饰纹样,柿蒂形云肩内饰一对过肩飞鱼纹,这种造型亦称之为“喜相逢”,明代刘若愚《酌中志》云:“按蟒衣贴里之内,亦有‘喜相逢色名,比寻常样式不同,前织一黄色蟒在大襟向左,后有一蓝色蟒由左背而向前,两蟒恰如偶遇相望戏珠之意。”喜相逢造型变化多样,有喜相逢龙、蟒、斗牛、麒麟、鸾凤等。山东博物馆藏。

明代服饰上的飞鱼纹,是仅次于蟒纹的高等级纹样,最初特征为龙头、两足(四爪)、双翼,有腹鳍一对而无后肢,尾部是朝两边翻卷的“鱼尾”。明中后期,飞鱼纹形象发生变化,形态近似蟒纹,四足(腹鳍消失),双翼或有或无,尾部保留“鱼尾”特征。《明史·舆服三》“文武常服”条记载,嘉靖十六年(1537),“群臣朝于驻跸所,兵部尚书张瓒服蟒。帝怒,谕阁臣夏言日:‘尚书二品,何自服蟒?言对日:‘瓒所服乃钦赐飞鱼服,鲜明类蟒耳。”张瓒穿的就是一件蟒形飞鱼服。

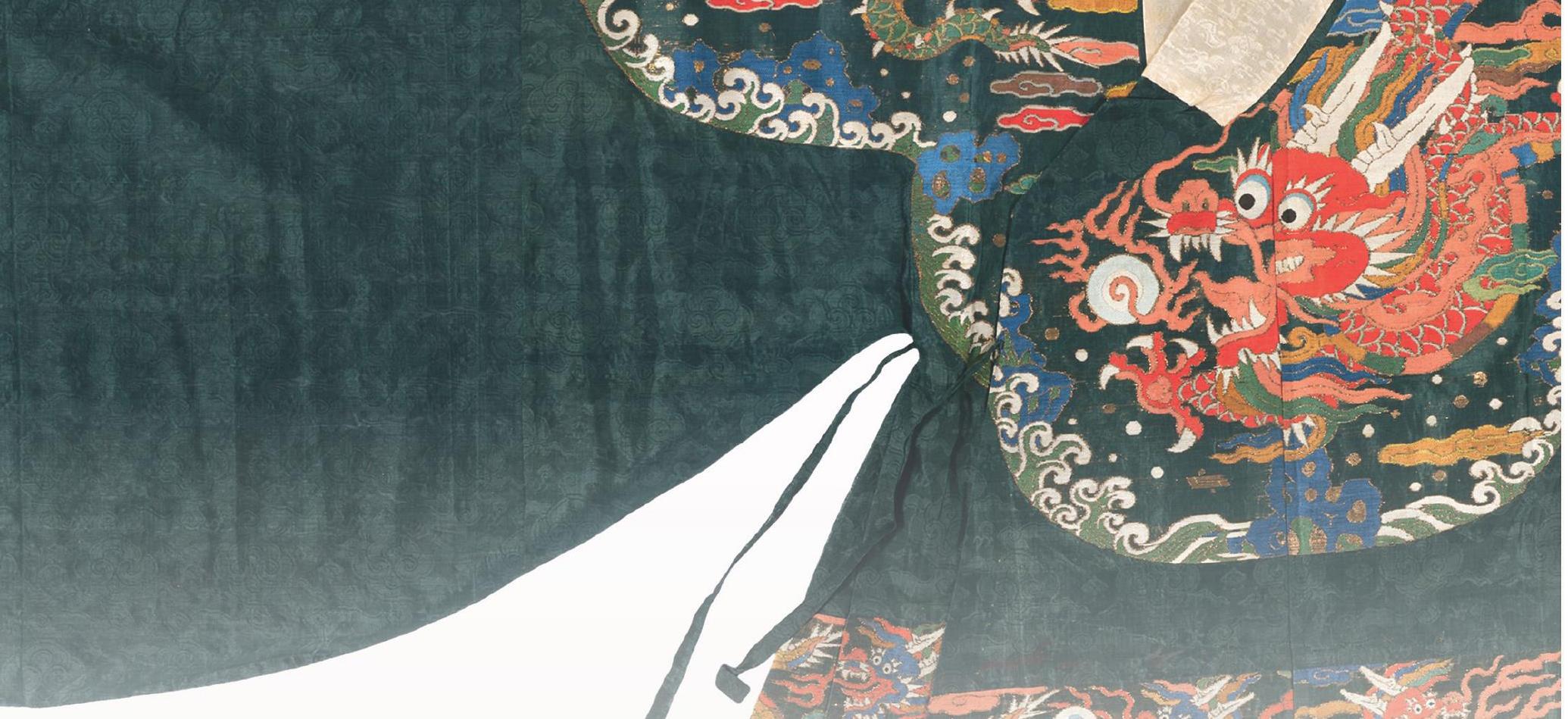

墨绿色妆花纱云肩通袖膝裥蟒袍(图14)

衣长142、两通袖长243、腰宽55、袖宽68厘米。形制为道袍,直领,大襟右衽,宽袖并收口,两侧开衩并接有内摆。领部加白暗花纱护领。前胸、后背及两肩的云肩内饰织金妆花过肩蟒,四周饰海水江崖,间饰杂宝、彩云纹,蟒纹采用喜相逢式布局;左右袖裥织一对升蟒;膝裥织行蟒,底边饰海水江崖。衣身袍料为暗花纱,地纹为四合如意连云纹,间饰杂宝,有如意头、金锭、火珠、方胜、古钱、犀角、珊瑚等纹饰;云肩、袖裥、膝裥处纹样采用局部“挖花妆彩”的技法织成。整件衣服以红、白、绿、黄、蓝为主色调,配色沉稳大方。孔子博物馆藏。

蟒纹是仅次于龙纹的高等级纹样。蟒原本指大蛇,但结合传世、出土的明代蟒服实物及文献记载可知,明代的蟒纹是有足、有角的形象,极类龙纹,只是比龙少一爪(趾)。明代沈德符《万历野获编·补遗》卷二载:“蟒衣如象龙之服,与至尊所御袍相肖,但减一爪耳。”

茶色织金蟒妆花纱道袍(图15)

衣长134、腰宽58、两袖通长250、袖宽67厘米。领式为直领,大襟右衽,大襟在右侧腰处以一对系带固定,宽袖并收口,两侧开衩并接内摆。领部加白绸护领。衣身主体纹饰为蟒纹,前胸、后背和两肩对称布局4条飞舞的蟒,袖裥和膝裥处则织饰行蟒。此件道袍虽然采用云肩袖裥和膝裥的装饰手法,但在蟒纹的布局上迥异于墨绿色妆花纱云肩通袖膝裥蟒袍“喜相逢”式布局。除主体纹饰——蟒,使用白色和金色外,其他图案(包括云肩袖裥和膝裥的边裥)都用暗纹来表现,仿佛摆脱了边裥的束缚,奢华与内敛并存,极富设计感。山东博物馆藏。

明代女性吉服除了圆领之类的长袍外,还有“两截穿衣”的款式。所谓“两截穿衣”,是指上身穿袄衫,下身着裙,分作两截,这种着装方式也称之为“袄裙”。袄衫的款式有长有短,领式有交领、圆领、竖领、方领之分,裙主要为马面裙。袄衫上装饰云肩、袖裥纹样,与裙子上的膝裥纹样组成一幅完整的图案,也可以缀补,与之搭配的马面裙往往装饰有裥纹。

大红色四兽朝麒麟纹妆花纱女袍(图16)

衣长122、腰宽50、两袖通长211.5、袖宽67厘米。领式为圆领,大襟右衽,宽袖并收口,左右开衩。衣身织饰五彩云肩、袖裥和膝裥纹样,云肩采用单线条轮廓,在前胸、后背及两肩处各饰一只大麒麟和獬豸、豹、虎、麒麟四小兽,周围装饰彩云、花卉、海水江崖等纹饰。袖裥和膝裥则采用黄绿双色线条,轮廓内织饰作奔跑状的麒麟及彩云、海水江崖图案。衣身面料为暗花纱,地纹为缠枝莲纹,云肩、袖裥和膝裥处以1:1平纹为地,以黄、蓝、绿、黑、白、红、片金等色彩绒丝为纹纬,采用挖花技法织各色图案。山东博物馆藏。

麒麟作为一种瑞兽,有祈求子嗣昌盛的吉祥寓意。明代时麒麟的形象为龙首两角,蹄状足,周身布满鳞甲,牛尾或狮尾。应用在服饰上的麒麟纹,除了用作公、侯、驸马、伯常服补子纹样外,还作为高等级纹样出现在赐服和吉服之上。从现存的明代传世服饰实物、文献记载和画像资料来看,赐服和吉服上的麒麟形象主要有两种:立式麒麟和兽身拉长蟒化的麒麟。

大红色绸绣过肩麒麟鸾凤纹女袍(图17)

衣长120、腰宽59、两袖通长213、袖宽63厘米。圆领,大襟右衽,宽袖,左右开衩并接外摆。袍的前胸后背处用捻金线和彩丝线刺绣出两条首尾相向的麒麟,是整件衣服中绣面最大的纹饰。袍袖正面刺绣一对飞翔的鸾凤,背面则刺绣形态类似升龙的麒麟。膝裥处绣两条相对舞动的麒麟,下摆处刺绣精美的折枝花卉。整件女袍纹饰布局疏朗有致,用色鲜艳明快,红与金搭配相得益彰.达到了富丽堂皇的艺术效果。山东博物馆藏。

此件女袍仍采用云肩、袖裥和膝裥装饰纹样,但袖裥处的装饰打破了原先横向的长条形装饰区域,满布整个袖面,变成和云肩轮廓一样的造型。

葱绿地妆花纱蟒裙(图18)

裙长85、腰围105、下摆宽191厘米。马面裙式。裙分为两大片,每片均由三幅织物拼缝而成,左右相向各打五褶,腰镶桃红色暗花纱缘。裙裥、裙摆妆花织正蟒龙(五爪)各一条、行蟒龙九条,间饰翔凤、牡丹、茶花、菊花、荷花、梅花、海水江崖等纹饰。色彩以红、绿、金色为主调,圆金线织金蟒龙,片金勾边。裙身面料为暗花纱,地纹为缠枝莲花、茶花纹。孔子博物馆藏。

明代女性多穿裙,裙为多幅拼缝,为适应人体腰围而将两侧裙幅打褶,前后裙门处为光面,俗称“马面裙”。明代马面裙裙式简洁,两侧的褶大而疏,为活褶,裙上多装饰膝裥或底裥纹样。此件葱绿地妆花纱蟒裙装饰两道裥纹,膝裥宽度较之于底裥略窄。

香色芝麻纱绣过肩蟒女长衫(图19)

衣长126.5、腰宽64、两袖通长220.5、袖宽91.5厘米。领式为圆领上缀竖领,大襟右衽,阔袖,右侧腋下缀一对白色暗花纱绣蝴蝶纹垂带。衣身饰云肩及袖裥,云肩内为喜相逢过肩蟒,左右袖前后备绣一只侧蟒,竖领绣小蟒,间饰四季花卉、蝴蝶、寿山福海等纹样。纹饰精美,绣工精湛。山东博物馆藏。

青色地妆花纱彩云仙鹤补圆领女衫(图20)

衣长72.5、腰宽54.5、两通袖长204、袖宽52厘米。圆领,右衽,宽袖并收口,袖口处缀有金色袖缘,左右开衩,大襟在右侧腰处用两对系带固定。前胸、后背各织一块云鹤纹方补,补子尺寸为32.5×33.5厘米。孔子博物馆藏。

青地织金妆花纱孔雀方补女短衫(图21)衣长78、腰宽63、两袖通长242、袖口宽16厘米。直领,右衽,宽袖并收口,袖口加黄纱袖缘,左右开衩,大襟在右侧腰处用两对系带固定。领部加白纱护领。前胸、后背各织一块织金妆花孔雀纹方补,间饰朵云、牡丹、寿石、海水江崖等纹饰,补子尺寸为39.5×34厘米。孔子博物馆藏

明代男女在日常闲居时穿着便服,这类服饰在制度范围之外,故不受身份等差之限,款式极其丰富,材质多样,会根据季节和功能的需要而变。男子便服款式主要有道袍、直身、贴里、曳散、褡、裥衫等。袄(衫)裙是明代女性便服的主要款式,袄是有里的夹衣,衫是无里的单衣,明代张自烈《正字通》引《六书故》曰:“今以夹衣为禊,俗作袄。”又说:“今以单衣为衫。”

蓝色暗花纱袍(图22)

衣长130、腰宽60、两通袖长240、袖宽70厘米。形制为道袍,直领,大襟右衽,宽袖并收口,大襟在右侧腰处以一对系带固定,系带旁分别钉缀一根白纱垂带。衣身两侧开衩,大襟和小襟两侧各接一片内摆,打褶后缝在后襟里侧。领部加白纱护领。蓝色纱地上织石榴、骨朵云、鹤衔桃等暗花纹。此件道袍质地轻薄通透,适合夏季穿着,暗纹排列舒朗大方,面料的纹理正如明人所说的“满身活纹,如水之波,如木之理”。孔子博物馆藏。

绿色暗花纱单袍(图23)

衣长127、两袖通长246、腰宽60、袖宽65厘米。形制为直身,直领,大襟右衽,宽袖,大襟在右侧腰处以一对系带固定,两侧开衩,并接双摆在外,摆内加衬布。领部缀白纱护领。绿色纱地上织四合如意云纹(图24)。四合如意云纹是以一个单体如意为基本元素分上下左右四个方向斗合而成,然后在其边缘延展出飞云或流云等辅助装饰纹样,四合如意云在明代又被称作“骨朵云”。孔子博物馆藏。

蓝色暗花纱女长袄(图25)

衣长127、腰宽58.5、两袖通长221、袖宽81.5厘米。立领,大襟右衽,两袖宽大,衣身两侧开衩。领缘、斜襟镶金边,衬白纱里。衣身面料为暗花纱,地纹为四方连续蟒纹。孔子博物馆藏。

明代前期袄衫的基本形制为直领窄袖,中期以后,社会物力逐渐丰盈.商业繁盛,袄衫的形制发生变化,其中一个表现是立领和纽扣的运用。从明代传世容像画和服饰实物来看,立领应当是从缀纽扣的直领发展而来,明后期成为女性便装的主流款式,并对后世产生深远影响。此外袄衫的长短宽窄也随时而异,嘉靖时流行大袖衫,明代杨慎《升庵外集》载: “嘉靖中,四方妇人与男子无异,直垂至膝下,去地仅五寸,袖阔至四尺余。”四川嘉定州嘉靖《洪雅县志》也称:“其服饰则旧多朴素,近则妇女为艳妆,髻尚挺心,两袖广长,衫及曳地。”明代袄衫着装风尚的变化,折射出不同时期社会风气、消费文化等的改变。

月白色卐字如意云纹纱比甲(图26)

身长74、肩宽27.5、下摆宽79、袖口宽32.5厘米。圆领,对襟,无袖,左右开衩。襟边镶红色纱滚白绢边,袖口内里镶白绢缘。衣身地纹为卐字如意云纹。比甲一般穿于袄衫之外。孔子博物馆藏。

比甲之名始自元代,明代沈德符《万历野获编》卷十四:“元世祖后察必宏吉刺氏创制一衣,前有裳无衽,后长倍于前,亦无领袖,缀以两襻,名日比甲,盖以便弓马也。”但这种样式的衣服却早已有之,如唐代的半臂、宋的背心。明代小说中有许多关于“比甲”的描写,如《金瓶梅》第二十九回:“(春梅)头戴银丝云髻儿,白线挑衫儿,桃红裙子,蓝纱比甲儿。”《西游记》第二十三回:“穿一件织金官绿贮丝袄,上罩着浅红比甲。”

白色暗花纱绣花鸟纹裙(图27)

裙长88、腰宽60厘米。马面裙式。裙分为两大片,每片均由三幅织物拼缝而成,左右相向各打四褶。上部镶白色暗菱纹纱裙腰,两侧缀一对穿鼻。裙身衣料为暗花纱,地纹为折枝梅花。裙摆用红、绿、草绿、蓝、黄、黑等彩色丝线绣山石、小桥流水、牡丹、石榴花、菊花、睡莲、荷花、蜀葵、牵牛花、竹子、梅花、蝴蝶、翠乌、燕子、鸾凤等纹饰。这件女裙纹饰留白空间比较大,用色素雅。山东博物馆藏。

孔府旧藏明代服饰种类丰富、数量众多、传承有序、保存完好,是中国优秀传统文化中的瑰宝。其多样的款式造型、精美的图案纹样、精湛的工艺技法,是明代服饰艺术成就的高度展现。孔府旧藏明代服饰中凝聚着几千年延绵不断的中華文明,体现着衣冠载道、尊孔崇儒、彰显礼乐的文化内涵,弥足珍贵。

(图片摄影:周坤)

(责任编辑:郭彤)