国内外“家长参与”研究的可视化分析

2021-04-29孟迎芳

周 雪,孟迎芳

(福建师范大学心理学院,福建 福州 350108)

近年来,“家长参与”这一话题备受国内外研究者的关注,相关研究逐渐丰富,呈现出多层次、多视角、跨学科的研究态势。但“家长参与”尚无一个明确的概念,包含的内容广泛、形式多样,其定义主要涉及两个方面:一方面强调家长或家庭参与对孩子成长产生的重要影响;另一方面强调家庭环境或地位、家校沟通或联系、不同家庭成员参与的差异[1]。研究者对其概念的界定与其对“家长参与”领域的探索和理解密切相关,他们所擅长的学科领域、所从事的工作决定了其看待问题的视角和态度[2]。那么,研究者在“家长参与”这一领域到底进行了哪些研究?相关研究的聚焦程度如何?未来又有哪些领域值得我们进一步探讨呢?解答这些问题能够充分了解“家长参与”领域的研究进展。因此,本文拟借助可视化软件CiteSpace 5.1.R6,通过对以往研究文献进行分析,绘制知识图谱,梳理国内外“家长参与”的研究现状及其发展趋势,为进一步深入“家长参与”领域的研究提供参考。

一 数据收集与研究方法

数据收集主要基于中国知网(CNKI)和Web of Science进行,检索时间为1992年1月1日至2019年9月27日。在中国知网上以篇名含有“家长参与”,进行文献检索,共检索到438篇文献,剔除与主题不相关的114篇无效文献。在Web of Science上设定主题(词)为“parental involvement”,检索到6 208篇文献,然后根据“Web of Science类别”和“文献类型”进行进一步精炼,并使用CiteSpace对数据进行去重处理后,得到2 683篇有效英文文献。

采用可视化软件CiteSpace 5.1.R6绘制知识图谱,分析文献的时空分布,了解该领域的研究进展,通过关键词共线分析,了解该领域的研究热点和前沿,采用聚类分析了解该领域的研究趋势,从而对国内外“家长参与”研究的现状、热点及变化趋势有个全面的认识。

二 “家长参与”研究的时空图谱分析

大体上,从论文发表的时间、研究机构的合作网络这两方面对“家长参与”研究的现状进行一个了解。

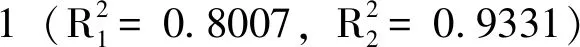

图1 “家长参与”研究的时间分布图(左边为国内研究,右边为国外研究)

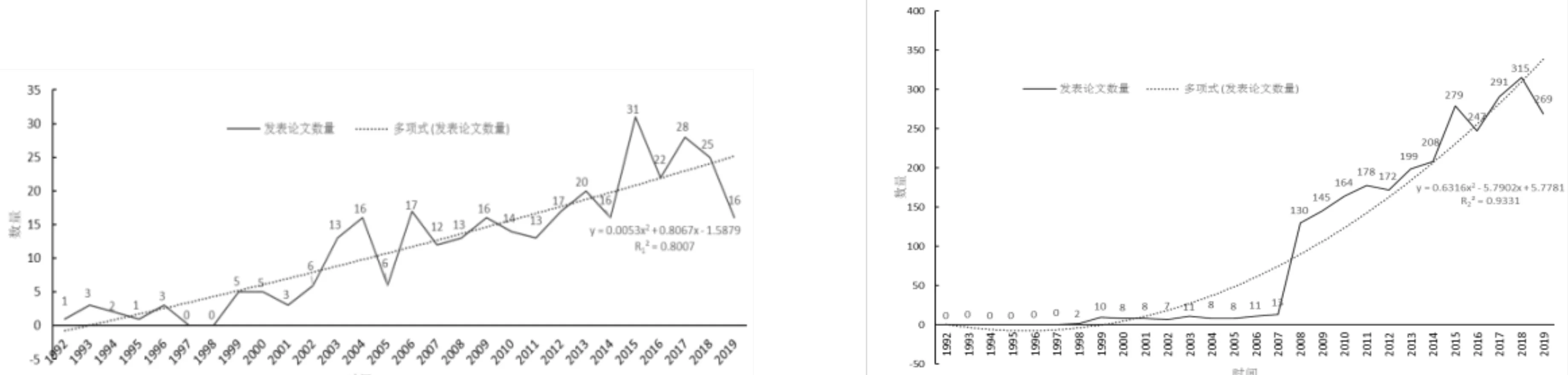

其次,在研究机构合作网络(如图2)的分析中可以发现,国内对该领域的研究机构区分较为明显,最多的就是华东师范大学课程与教学研究所。相互合作的只有中山大学与广州市黄埔区教育局。而国外对该领域的研究机构分布较广,其中美国的密歇根大学以55篇论文高居发文机构榜首。国外研究机构的聚类Q值为0.779 6,S值为0.529 4,表明国外对该领域的研究较多以合作关系进行,相对比,国内在该领域上的研究鲜有协作,研究机构的分布不均匀,研究群体之间的差异较大。

图2 “家长参与”研究的机构分布图(左边为国内研究,右边为国外研究)

三 “家长参与”研究的关键词图谱分析

从关键词共现频次和中心性、以及突变词的词频变化趋势来判断“家长参与”研究的热点与前沿。

首先,在国内外“家长参与”研究前十名高频关键词(具体见表1)统计中发现,作为研究的主题,毫无疑问“家长参与”出现的频次最多、中心性最大。在国内,研究者重点关注参与个体教育的对象,“家长”是除研究主题以外,在国内研究中出现频次最高的关键词。而对于国外来说,“家庭、亲属(family)”“母亲(mother)”也是研究的主要参与对象,属于名列前茅的高频关键词。进一步详细了解相关文献发现,研究者将家长、家庭的概念进一步延伸,它不仅包括父母,还包括其他直系或旁系亲属,例如祖父母、兄弟姐妹等。众所周知,除父母以外的其他亲属也能通过实际帮助和情感支持参与到个体教育的过程中[3]。由此可以看出,研究者也逐渐开始关注不同家庭参与成员在个体成长和教育中发挥的作用。

其次,从表1中可以看出,“美国”在可视化分析图谱中出现的频次较多、中心性较大,是国内研究者比较关注的一个热点。仔细分析这一关键词来源的文献,发现这些研究大多集中从三个方面进行探讨,包括美国家长参与教育的制度化和组织化的发展过程、美国家长参与学校教育的理论研究以及对我国开展家长参与学校教育工作的启示。由此我们推测,国内这些年的研究更多的是总结国外的研究经验,以期为开展国内教育实践提供参考。

归纳相关研究,可以基于参与的地点将“家长参与”解释为学校参与(家长参与学校教育和学校管理)、家庭参与(家长在家中对子女进行教育辅导)、家长与老师进行的沟通交流并且参与到社区机构中。从统计表中可以看到,在国内研究中,关键词“学校教育”和“家校合作”的频次都较高,而“家庭作业”的频次相对较低,并且“学校教育”的中心性比“学校管理”大0.16。对于国内来说,研究者更加关注学校参与和家校合作,特别是家长对学校教育的参与程度,相对来说,对家长参与学校管理的关注较少。而国外研究中,“family(家庭参与)”和“school(学校参与)”的频次都较高,中心性大小差别不大,这得益于国外对“家长参与”做出的制度化管理。虽然国内对家长参与学校管理的研究尚且不多,但是可以看出研究者们也在不断地探索如何将家庭和学校汇聚成一种教育合力,拓展家长参与的广度和深度。

此外,在国外研究前十名的高频关键词中,“儿童(children)”“青少年(adolescent)”出现的频次较高,而国内也有少量的研究关注家长对“特殊儿童”教育的参与情况。从发展心理学的角度来看,家长参与教育的程度要视个体的年龄和特征而定,针对个体的特征,在不同的年龄阶段予以适当的参与才能取得最佳的效果。换句话说,个体自身的因素是影响“家长参与”的重要因素之一。并且,表1还呈现出国外研究者特别关注“家长参与”对学生的影响,不仅关注对“学业成绩(academic achievement)”的帮助,对“行为(behavior)”方面的影响也相当重视。由此可以看出,研究者们聚焦于从理论上对家长参与教育进行研究,包括“家长参与”对学生的影响以及影响“家长参与”的因素。

表1 国内外“家长参与”研究前十名高频关键词

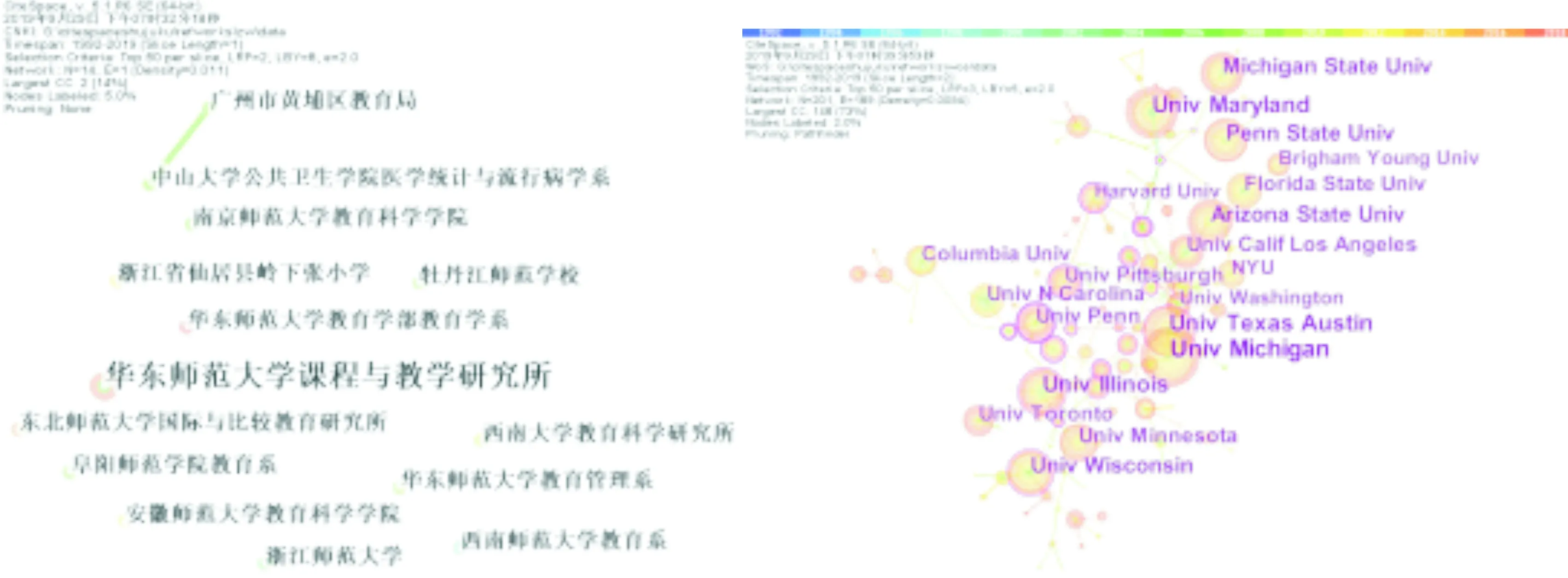

从关键词突变网络(具体见图3)中可以看出,国内“家长参与”研究的关键词突变始于1995年。“美利坚合众国、北美洲、学校”这三个关键词持续出现5年以上,表明此研究主题曾长期受到国内研究者的关注。家长参与教育是一个十分普遍的现象,但只检索出324篇有效文献,可见我国学术界针对此现象的讨论并不充分。然而,美国从20世纪50年代末就开始重视家长对教育的参与[4]。先是从实践中进行探索,通过制度化、组织化的措施促进家长参与,也开展了大量的理论研究,如用数据表明了“家长参与”的价值意义、参与的方式和内容等问题。由此,我们推测国内研究者早期如此关注美国及北美洲的一些国家研究进展,是希望借鉴他们的研究经验为我们开展本土家长参与教育实践提供启示和参考。

而且,从国内研究的关键词突变网络图中可以看到“学校”的突变值最大,表明在2000—2006年这一时期,国内研究者主要围绕学校参与这一研究主题进行探讨。为何对家庭参与和社区参与的关注较少呢?根据“全美家长教师协会”研制的“家长参与”六项标准(家校沟通、提高家长参与学校教育技能水平、家长在家帮助子女学习、家长去学校做志愿者、家长参与学校教育管理、家长参与到社区机构中)[5],我们可以看到家长参与学校教育的内容更加广泛,而且我国家长参与教育的政策还有待完善,家长参与社区的相关组织尚未成立,因此,研究者重点还是关注家长对学校教育的参与。

国外“家长参与”研究关键词突变始于1999年,突变值最大的是“过渡(transition)”,从1999—2014年研究的热点分布来看,“药物滥用(substance use)”“吸毒(drug use)”“抑郁(depression)”等不良行为问题曾长期受到国外研究者的关注,并且在这一时期,除“过渡(transition)”以外,“青少年(adolescent)”的突变值最大。从发展心理学的角度来解释“家长参与”,即是家长为促进孩子学习和发展所做出的一系列努力。这一系列努力不仅影响孩子的学业成就,对孩子的成长也至关重要。“家长参与”对青少年的影响不仅依赖参与的积极性和支持性[6],而且取决于青少年的发展需求和教养实践之间的一致性[7]。也就是说青少年时期的个性特征、心理需求等会影响家长参与的方式和内容。从小学过渡到中学,随着课程难度的增大,家长和学校普遍会意识到解决学业问题的重要性,往往会忽略学生心理需求的变化,一些家长参与策略在小学阶段能够成功使用,在中学可能并不适合[8]。如果家长不能妥善处理应对,则会阻碍青少年的身心健康发展。相反,恰当的参与方式,不仅满足青少年的发展需求,甚至能有效避免不良行为问题的出现。由此分析,我们也可以推论出与上述关键词词频分析相一致的结论。研究者早期就从理论上对“家长参与”进行了探讨,不仅关注“家长参与”对学生的多方面影响,对影响家长参与的因素也进行了深入的研究。

2016年以来,新的研究前沿出现并且持续至今,即研究者十分重视“家长参与”对学生教育信念(belief)的影响。研究已经表明不同的家庭、学校、社会环境约束着学生自身的发展,使得他们追求教育的信念或期望存在差异[9],例如家庭经济水平、父母教育水平等结构性因素通过影响家长参与水平,进而影响学生追求教育的信念[10-12],甚至其他方面的发展。由此可见,探讨哪些因素影响“家长参与”,进而对学生发展产生影响可能成为未来继续研究的趋势。

图3 “家长参与”研究的关键词突变网络图(左边为国内研究,右边为国外研究)

四 “家长参与”研究的聚类分析

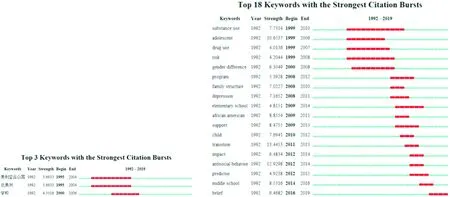

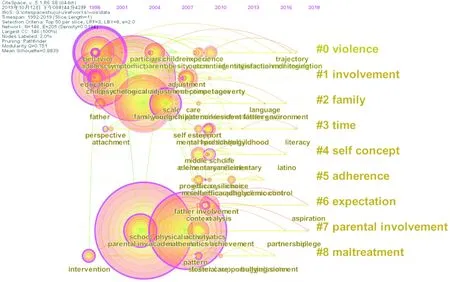

在CiteSpace中,通过LLR(log-likelihood ratio)算法进行聚类分析,绘制出国内外“家长参与”研究领域的时间线视图(见图4、图5),洞察“家长参与”领域未来的研究趋势。

图4 国内“家长参与”研究关键词聚类时间线视图

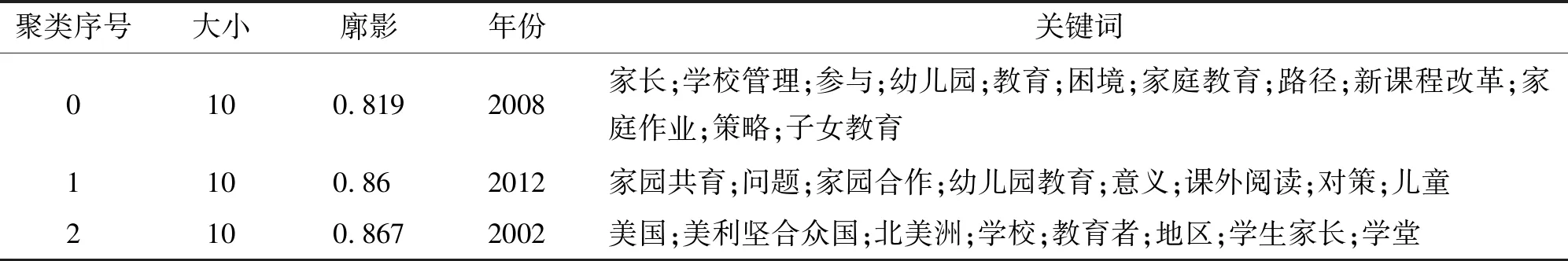

由表2和图4可知,国内“家长参与”研究新出现的关键词较少,未来我国在“家长参与”领域的研究趋势主要包含以下两点:首先,扩大研究群体。现在越来越强调教育“完整儿童”,家长对教育的参与更被视为支持教育的重要表现。从聚类1的时间线视图来看,关于家园共育的研究始于2012年,是近年来我国“家长参与”研究的热点,而我国只有在部分规章制度中提到家长参与幼儿园教育[13]。近年来,我国幼儿园在家园共育的工作上积累了一些经验,但对家长参与幼儿教育的形式、内容、目的等理论积累并不深厚[14]。我们要加大对学龄前儿童的关注,借鉴国外已有的经验,探索和开辟多种途径以扩大家长参与范围,促进我国幼儿教育的发展。其次,立足于基本国情。聚类2—基于美国的相关研究,在2008年以后很少出现新的关键词,说明这一方向的研究已经趋于饱和状态[15]。可见早期国内研究者更多的是借助国外研究经验为开展国内教育实践提供参考,但不同国家、地区之间的教育水平、文化价值观等存在较大的差异。因此,要想深入了解我国家长参与孩子教育的真实情况,必须要综合考虑文化、教育价值观等方面的差异。

图5 国外“家长参与”研究关键词聚类时间线视图

表2 国内“家长参与”研究聚类结果

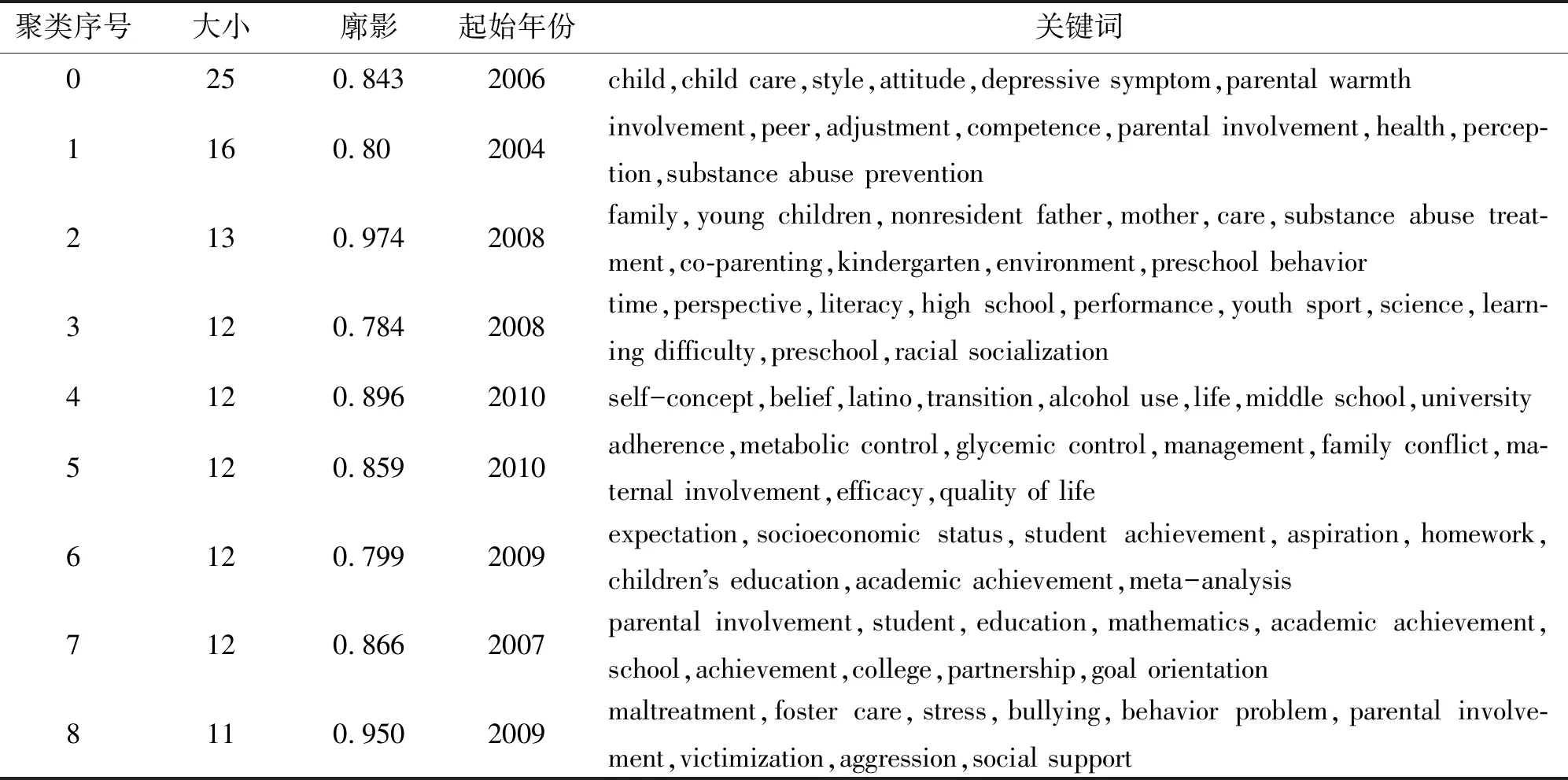

由表3和图5可知,未来国外“家长参与”研究主要呈现以下趋势。第一,发展与教育心理学的研究更加深入。从聚类0可以看出,聚类内部关键词在时间线上的分布也比较均衡,表明国外研究者一直在积极地关注“家长参与”对儿童身心健康发展的影响;聚类4内部涉及的主要关键词也重点关注“家长参与”能否满足个体发展的心理需要。在当今这种生活节奏快、竞争激烈的环境下,许多家长表现出急功近利的行为,却忽略了对孩子心理健康的关注。随着“家长参与”相关研究日渐丰富与成熟,从聚类1和8内部的关键词来看,除了关注教育成果外,研究者越来越重视“家长参与”产生的多方面影响,尤其是对儿童心理健康的发展、道德行为等方面的影响。家庭不但要为孩子提供维持生活和健康发展所必需的物质,还需为之创造良好的精神环境,传授给孩子社会生活经历,帮助其了解道德标准,获得社会生产所需的知识技能[16]。由此可见,研究者将会不断探索“家长参与”对个体教育、成长的多方面影响,以期丰富“家长参与”相关理论。

表3 国外“家长参与”研究聚类结果

第二,重视发展的连续性。从聚类3和4涉及的主要关键词来看,国外研究者积极地关注不同年龄阶段个体的家长参与情况,着重探讨了个体由中等教育向高等教育过渡这一时期。众所周知,教育要想取得良好的效果,必须遵循个体身心发展的客观规律,既要重视发展的阶段性,在各年龄阶段采取不同质的教育方式,又要重视发展的连续性,在过渡期采取恰当的教育策略[17]。一些在小学阶段成功适用的家长参与策略,在中学时期可能并不合适[18]。因此,关注不同年龄阶段个体的发展,尤其是个体在过渡期时的心理需要是否得到满足至关重要。

第三,聚焦家庭成员参与,探究产生的机制。聚类2和6的结果表明有必要重视家庭环境中不同成员的交互影响,呈现潜在的机制过程。家庭教育是基于家庭层面本身不同的资源互动,进而提高个体的生活状况。然而,一些结构性因素在家长参与的过程中起限制或促进作用,例如父母支持会因其社会经济地位而产生不同的影响[10]。近期的研究表明,出于对家庭结构性因素的考虑,一些学生不太愿意继续追求高等教育[12]。但也有研究表明兄弟姐妹接受教育的程度会影响学生追求高等教育的志向,他们通过其自身真实的生活写照,向学生强化、传递自己的价值观,从而激励学生继续努力[19]。因此,在调查家长参与教育的情况时,也应考虑除父母之外的其他家庭成员的作用,探索出家长参与影响教育结果的机制和过程。

五 总结与反思

总体而言,与国内相比,国外“家长参与”的相关研究数量繁多、主题多样、内容丰富。对国内外已有的研究进行总结。

(一)“家长参与”研究的总体状况

从时空图谱来看,“家长参与”的相关研究已经持续将近三十年,高校和科研院所是“家长参与”研究领域的绝对主力。国外机构之间的合作较为普遍,而国内由于研究机构分布不均匀,以师范类院校为主,研究群体在力量上还存在较大差异。

国内外“家长参与”的研究热点虽然有异曲同工之处,但侧重点不同,可以从以下三个方面进行总结:首先,从家长参与的地点来看,国内研究者倾向于探讨学校参与和家校合作内容,特别是从理论上对家长参与学校教育进行研究,对家长参与学校管理的探讨较少,而且早期更多地是在学习美国、北美洲的国家的研究经验;而家庭参与和学校参与引起了国外研究者的同等重视。其次,从参与对象上来看,国内研究者重视狭义上的家长,也就是父母对孩子教育的参与;而国外研究者还聚焦其他家庭成员及亲属对个体教育的参与。最后,从“家长参与”对学生的影响来看,国内研究者主要是探讨“家长参与”对某一年龄段个体学业成就的影响;国外研究者关注“家长参与”的多层面影响,注重个体发展的连续性,不仅考察“家长参与”对个体学业成就和教育信念的影响,也关注不同发展阶段个体心理需求与外部环境的一致性,强调家长参与方式的可变性以及“家长参与”对个体社交和行为方面的影响。

(二)“家长参与”研究的趋势

第一,经过近三十年的不断探索,“家长参与”的相关研究逐渐从理论探讨迈入实践,研究对象逐渐扩大化、分类化。表现在对特殊儿童、学龄前儿童的关注越来越多,国内关于家园共育研究的出现标志着家长参与幼儿教育也逐渐走入研究者的视野。而且,国内研究从趋向于总结国外已有的研究经验到立足于基本国情政策,尝试扩展家长参与的广度和深度。尤其是随着新一轮学习革新、课程和教学改革的到来,新高考选考模式引发家长和师生的担忧,新高考背景下的家长参与教育研究也开始出现[21]。

第二,研究者开始着力于探讨“家长参与”影响个体发展的机制和过程。国外的研究趋向从发展与教育心理学的视角研究“家长参与”给个体发展带来的多方面影响,尤其是对身心健康和道德行为等方面的作用,特别强调个体发展的连续性。因为个体在迈向不同教育阶段时,随着发展需求的变化,不仅要应对学业问题,还要适应新的环境、提升社交技能,心理特征也会逐渐变得敏感。这些不同年龄段个体的个性特征和心理需求变化等会影响家长参与的方式和内容,与此同时,“家长参与”又反过来作用于个体的发展,不仅会影响个体的学业成就,还会影响其行为、认知、情感的发展。因此,进一步探讨“家长参与”和个体发展二者间的双向作用显得尤为重要。

第三,研究者开始聚焦不同家庭成员的参与作用。通过延伸的“家庭”概念,扩大参与的主体,从家庭资本的角度探讨家庭内部之间的密切联系和不同家庭成员参与的方式,从理论上进一步丰富“家长参与”领域的研究。

第四,纵向研究设计越来越受研究者的青睐。大多数研究使用的是横断研究的设计,利用追踪方式开展的纵向研究较少。为了更加客观、全面地了解家长参与对个体发展的影响,研究者开始利用追踪方式,真实地展现出个体发展随着家长参与方式的改变而发生的变化。

(三)研究的不足

首先,本文将特殊群体也纳入了分析范围。特殊条件下的个体与普通个体之间所面临的主要发展问题、遭受的困境和心理压力存在较大的区别,有待进一步细致地分析他们的家长参与状况和影响。其次,由于“家长参与”没有明确的定义,其概念和结构具有丰富的内涵和广泛的外延,在检索和筛选文章时可能会存在误差。未来的研究可以针对不同类型、不同年龄段的个体,提出有针对性的家长参与干预方案,推动“家长参与”对个体影响的研究和实践。