南部经济圈海洋产业集聚与海洋经济增长

——基于空间杜宾模型的实证研究

2021-04-23杨程玲曹秋宁陈紫瑶

杨程玲 曹秋宁 陈紫瑶

(作者单位:汕头大学)

一、前言

海洋作为经济社会发展的重要战略空间,是引领产业新发展、推进经济新增长的重要因素。2010 年,“十二五”规划中推进海洋经济发展的提出及2017 年“十三五”规划中落实海洋经济强国战略,表明海洋经济发展成为了国家发展的重要战略。研究影响海洋经济增长的因素以及如何促进海洋经济增长就具有很重要的现实意义。我国拥有很丰富的海洋资源,这为我国海洋经济发展提供了天然优势。国家在对海洋经济发展的大力扶持下,我国的海洋经济发展水平具有明显提高,海洋产业规模也在不断扩大,海洋产业的聚集趋势日渐凸显,按照产业发展的历史特征,产业集聚效应有助于海洋经济的增长。

南部经济圈作为我国海洋经济的重要组成部分,对经济增长起到拉动作用。而随着南部经济圈四个省份海洋产业的发展,海洋产业呈现出明显的集聚趋势,按照产业发展的历史特征,产业集聚效应有助于海洋经济的增长。基于此,本文从空间视角入手,探究南部经济圈各个省份海洋产业集聚对海洋经济增长的关系以及空间溢出效应,有助于为地区间海洋产业协同发展提供方向。识别和提出差别化的改善路径,对实现海洋经济高质量发展,促进沿海地区间的融合发展,优化海洋经济布局具有十分重要的意义。

二、文献综述

(一)经济增长质量对比及空间差异研究

关于经济增长,自亚当斯密的《国富论》形成经济增长理论至今200 多年,大家比较熟悉的是从数量的层面来解释经济增长,而较为忽视的是从质量上解释,因此,在实践中,GDP 成为研究一个国家经济增长的重要指标。但是20 世纪后半期以来,越来越多的学者关注经济增长质量发展。[1]当前,我国处于经济新常态,即我国经济已由高速发展阶段转为高质量发展阶段,急需发展方式的转变、经济结构的优化以及增长动力的转换。随着对经济增长质量的探索也日趋深入,特别是对经济增长质量的对比和空间差异研究方面。[2]从经济增长质量的测度来看,Frolov[3]运用年均生产率增长率与人均发展指数测量经济增长质量,并认为经济质量随着年均生产率增长率和人均发展指数的增加而增长;张长征(2009)[4]则从投入产出的角度看测量,并认为在同等条件下,投入越多,产出越多,经济增长质量也就越高。为了更好的体现指标综合性,考虑经济效益所付出的代价,Long 和Ji(2019)[5]、李胭胭和鲁丰(2016)[6]、方大春和马为(2019)[7]以及胡承河,李强(2018)[8]从经济、环境、政府与社会的层面构建经济增长质量的指标体系。在经济增长质量对比及空间差异研究结论中,Long 和Ji(2019)对我国31 个省份的经济增长质量进行评估与与比较,研究发现,经济增长质量存在明显的区域差异。胡承河,李强(2018)测算13 省市经济增长质量,结果认为各省市经济增长质量指数值大都呈现出上升的趋势,但省域之间有差异,以青海、广东和江苏三省(市)为主的东南部地区经济质量呈上升趋势,中西部地区经济增长质量呈下降的趋势,表明东中西部地区经济质量有待提高。

(二)产业集聚与海洋产业集聚研究

产业集群理论源于亚当斯密的分工理论和马歇尔的区位理论,而韦伯的工业区位论、克鲁格曼的新经济地理学理论分别成为产业集群理论的动力源和空间集聚依据。马歇尔和克鲁格曼等认为产业集聚有利于发挥规模经济效应,促进经济的发展。[9]随着产业集群理论的不断发展和完善,产业集群作为地方和区域经济的重要推动因素越来越引起大家的重视。而产业集群理论为促进海洋产业的发展提供了一个理论视角。对于海洋产业集群中产业集聚的研究,不仅提高区域海洋经济优势产业和主导产业的发展水平,而且为区域海洋产业结构规划提供合理方向。目前,对于海洋产业集聚度的测算是通过以下方法测量的:一是赫芬达尔指数、空间基尼系数、空间集聚指数、区位熵指数。比起其他的测量方法,区位熵指数要求的数据简便,容易获取,便于计算,对产业集聚水平的代表能力强,因此,在实践中,也成为众多学者使用的一种方法。[10]为弥补该方法在测试过程中不能反映实际经济水平,因此更多的学者会在此基础上增加海洋经济密度以及海洋经济规模等指标[11]。在使用不同的测量方法的基础上,也有学者从不同角度探讨海洋产业集聚。例如,马仁锋(2013)等[12]从海洋运输业的角度探讨海洋产业集聚;黄瑞芬(2010)等[13]、纪玉俊(2015)[14]等从地区差异的角度研究海洋产业集聚水平;李福柱[15]从海洋产业及其结构关联度来研究海洋产业集聚。

(三)海洋产业集聚与海洋经济增长研究

部分学者将经济增长质量的概念、理论和方法应用到海洋经济领域,并把海洋产业集聚作为海洋经济增长的一个重要因素。起初,一部分学者采用实证方法探索海洋经济增长质量的时空分布、驱动因素等。如姜旭朝,方建禹(2012)[16]以环渤海经济区为研究对象;纪玉俊,刘琳靖(2013)[17]和纪玉俊,李超(2015)[18]均以我国沿海省份作为研究对象验证了海洋产业集聚与海洋经济增长之间呈正相关关系,研究表明海洋产业集聚能够推动地区海洋经济增长。随着新兴产业的崛起,越来越多的学者关注高新技术产业这一对象,如吴宗杰等(2019)[19]分析山东省高新技术产业集聚与经济质量的关系及其影响机理。研究结果表明高技术产业集聚和区域经济质量均存在时空差异,且东西差异大于南北差异。高新技术产业集聚专业化水平是区域经济高质量发展的主要推动力,但是区域内企业竞争不利于经济质量提升。朱喜安,张秀(2020)[20]与同样也表明我国高新技术产业聚集能促进经济增长质量,但是空间溢出效应为负。吴宗杰等(2019)和朱喜安,张秀(2020)均使用以杜宾模式为主的空间计量分析方法进行分析,这一方法弥补以往研究中缺乏空间溢出的缺陷,为促进沿海地区间的融合发展提供了政策建议。

综上所述,海洋经济质量增长已成为国家战略,而海洋产业集聚作为推动海洋经济高质量发展的驱动因素也成为了研究热点。但是南部经济圈作为研究对象,探索海洋产业集聚对海洋经济增长影响的研究极少,不同时空尺度的系统性分析亟待补充。尤其是将空间计量统计分析方法应用到海洋经济增长质量中的研究较为匮乏。鉴于此,本文立足四省海洋统计数据,构建海洋经济产业集聚和海洋经济增长指标体系,基于空间杜宾模型分析两者之间的关系,以期为南部海洋经济圈海洋经济高质量发展提供理论指导及决策参考。

三、研究区域概况与方法

(一)研究区域概况

2000 年以来,中国海洋经济主要分为三个经济区,分别是环渤海经济区、长江三角洲经济区和珠江三角洲经济区,环渤海经济区包括以天津市为中心的辽宁省、河北省和山东省的三省一市。长江三角洲经济区包括以上海市为中心的江苏省和浙江省的两省一市。珠江三角洲经济区包括以广州、深圳和珠海为中心的广东省。从2003 年至2017 年,这三个区海洋经济生产总值占国家海洋经济生产总值的80%以上。随着建设海洋强国的战略部署和“一带一路”倡议的提出,南部海洋经济圈的地缘战略地位凸显。为更好地优化海洋经济空间布局,2018 年原有的三个海洋区域调整为北部海洋经济圈、东部海洋经济圈以及南部海洋经济圈。南部海洋经济圈主要包括广东、福建、广西和海南四个省份的海域与陆域,其大陆海岸线占全国大陆海岸线总长的64%。从2018 年至2020 年,南部海洋经济圈海洋生产总值占全国海洋经济生产总值比重分别为39.5%、40.8%以及38.7%。[21]南部海洋经济圈丰富的自然资源,成熟的海洋产业、独特的地理区位,使其成为我国“一带一路”以及维护国家海洋安全的最前沿。

(二)模型设定

由于地区海洋经济的增长具有显著的空间相关性,为了反映海洋产业集聚对海洋经济增长的空间效应,本文采用空间计量模型进行测算。常用的空间计量模型包括空间滞后模型(SAR)、空间误差模型(SEM)和空间杜宾模型(SDM)。[22]其中空间杜宾模型包含了空间滞后的被解释变量和解释变量,结合了空间滞后模型和空间误差模型的特征,能更有效估计面板数据的溢出效应。因此选用空间杜宾模型来分析海洋产业集聚对海洋经济增长的空间效应,模型设定为:

式中:Y 是被解释变量,X 为解释变量,β1代表与解释变量对应的回归参数,β2是解释变量的空间滞后项参数,W 为空间权重矩阵,ε 为误差项。

(三)指标体系与数据说明

本文选取南部海洋经济圈四个省份在2006 年—2017年共12 个年份的数据,构建海洋产业集聚指数与海洋经济增长指数(详见表1)。考虑到统计口径的一致性以及数据的准确性,文中所使用数据均来源于《中国海洋统计年鉴》以及各省区统计年鉴。

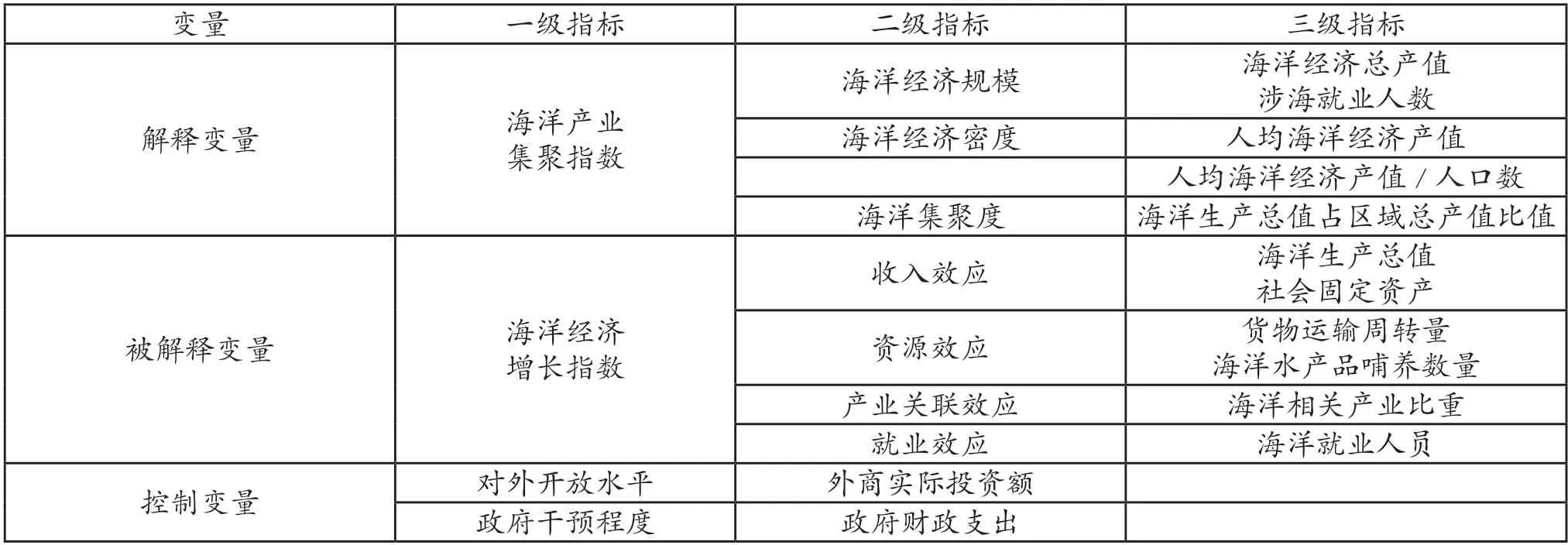

表1 海洋产业集聚与海洋经济增长指标体系

1.被解释变量

考虑到海洋经济的增长与海洋产值、资源、产业关联度以及就业人数的相关性,海洋经济增长指数的指标参考赵金丽(2016)[23]的研究,构建收入效应、资源效应、产业关联效应及就业效应4 个二级指标,在此基础上,将收入效应分解为海洋生产总值以及社会固定资产;将资源效应分解为货物运输周转量以及海洋水产品哺养数量;共三级指标体系构建海洋经济增长指数。

2.解释变量

海洋产业的集聚与海洋经济规模、海洋经济密度以及区域海洋经济占比均有密切相关,本文参考应庚谚(2014)[24]的研究,将海洋经济规模、海洋经济密度以及海洋集聚度3 个二级指标构建海洋产业集聚指数。海洋经济规模包括海洋经济总产值以及涉海就业人数2个指标,海洋经济密度包括人均海洋经济产值和海洋经济密度(人均海洋经济产值/人口数),海洋集聚度用海洋生产总值占区域总产值比值衡量。

先以海洋产业集聚指数为解释变量,再细分成海洋经济规模、海洋经济密度、海洋集聚度三个子变量比较其对海洋经济增长的贡献率。

3.控制变量

对外开放水平:外商直接投资对产业经济增长有正向作用,以实际利用外商投资衡量对外开放程度。政府干预程度:政府干预程度与财政支出相关,因此用当年政府财政支出衡量。

4.空间权重矩阵设定

本文选用二进制邻接矩阵作为空间权重矩阵。二进制邻接矩阵应用最广泛,基于地理位置是否相邻设定权重矩阵。如果两地区有共同边界,相应元素设定为 1,没有共同边界则相应元素设定为 0。由于本次研究对象包含海南省与其他省份不相接,但与广东地理上相邻,故将海南省与广东省之间的权重设为1。

四、实证研究

本文基于核密度估计方法,对南部海洋经济圈海洋经济增长质量及其核密度分布进行测算,并分别从时间维度和空间维度,对其演变特征进行分析。

(一)海洋产业集聚测算

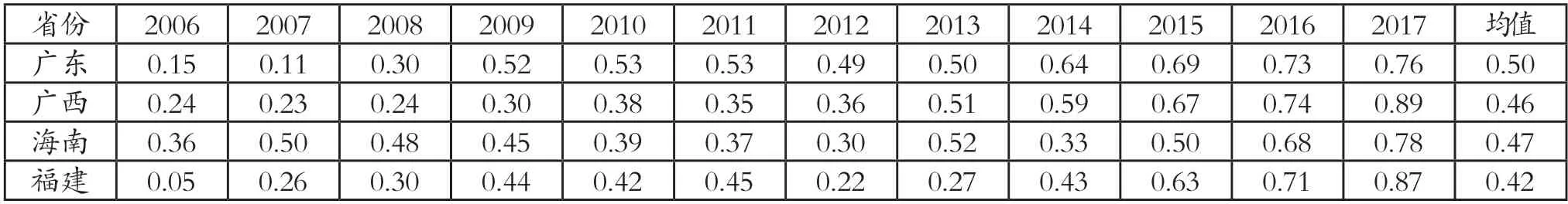

海洋产业集聚度的测量方法有很多,基于各个指标的数据可获得性和算法的可靠性。同时参考了应庚谚(2014)海洋产业集聚与区域经济耦合发展关系的实证分析,来确定本文海洋产业集聚的测量指标,包括海洋经济规模、海洋经济密度以及海洋集聚度,根据它们对海洋产业集聚的影响分别赋予权重为30%、30%及40%,本文根据各个指标进行数据标准化处理得到2006-2017 年海洋产业集聚测算结果如表2.

表2 2006—2017 年广东海洋产业聚集统计表

结果表明,横向来看,各省的海洋产业集聚水平存在一定差距,发展不均衡。其中,海洋产业集聚均值广东最高,海南、广西、福建次之;纵向来看,各省2006-2017 年间海洋经济集聚程度均呈上升趋势,且在2012 和2015 年海洋集聚程度上升幅度较大。

(二)空间相关性检验

空间相关性是指相邻省份经济增长之间的相关性,空间相关性检验是使用空间计量的前提。一般采用莫兰指数(Moran’s I)判断地区经济增长是否具有空间相关性,其计算公式如下:

式中:xi和xj为省份i 和省份j 的观测值,n 为地区数,wij为空间权重矩阵。

Moran’s I>0 表明省份间的海洋经济增长呈正相关,Moran’s I<0 则负相关,Moran’s I=0 表示省份间的海洋经济增长不相关。结果如表3 所示,可见2006-2017 年Moran’s I 均通过了10%的显著性水平检验。但是,根据统计数据显示,省份间的海洋经济增长呈负相关,也即省份间海洋经济增长存在负的空间溢出效应。

表3 2006-2017 年四省份海洋经济增长Moran 指数

(三)整体模型研究结果

针对模型选择,本文进行了一系列检验,首先通过LM 检验,结果显著拒绝原假设(原假设为采用OLS模型);再通过Hausman 检验选择了固定效应模型;之后在SAR 和SEM 的选中进行LR 检验,结果分别为Prob>chi2=0.0067 和Prob>chi2=0.0136,其结果均通过显著性检验,说明同时存在空间滞后效应和空间误差效应,SDM 模型不可退化为SAR 或SEM 模型,因此选择SDM模型。

通过表4 中 Sigma2 通过1%显著性检验,回归效果较好。空间滞后项系数rho 在1%显著性水平下显著,说明海洋集聚与海洋经济增长具有空间相关性。海洋产业集聚系数为0.649,且在1%水平下显著,说明总体而言,海洋产业集聚与海洋经济增长呈正相关关系,即海洋产业集聚程度越高,海洋经济增长越快。

表4 2006-2017 省份间海洋产业集聚指数回归结果

(四)子系统研究结果

进一步分析海洋产业集聚对海洋经济增长的空间影响程度,海洋产业集聚系统为三个子系统:海洋经济规模、海洋经济密度、海洋集聚度作为解释变量,并将解释变量和各控制变量分为直接效应、间接效应和总效应3个维度,直接效应反映海洋产业集聚对本地区海洋经济增长的平均影响,间接效应反映的是相邻地区的海洋产业集聚对本地区海洋经济增长的平均影响,即空间溢出效应,总效应是直接与间接效应的加总,反映的是海洋产业集聚对该区域海洋经济增长的平均影响。

由表5 可知,在海洋集聚子系统中,海洋经济规模的间接效应与总效应分别为3.427、3.371,分别通过1%、5%的显著性水平检验,说明本地区海洋经济规模对相邻地区的海洋经济增长具有明显的空间溢出效应,对四省份海洋经济的增长整体有促进作用。海洋产业集聚度对海洋经济增长的直接、间接分别为0.136、-0.238,且均在1%显著性水平下显著,海洋产业集聚度对本地区海洋经济增长均有正向促进作用,但是对相邻地区海洋经济增长具有负向作用。海洋经济密度仅对本地区海洋经济增长具有正向作用,无空间溢出效应。

表5 海洋经济规模、海洋密度、海洋集聚度的直接效应、间接效应和总效应

五、结论及建议

(一)研究结论

本文通过设计海洋产业集聚及经济增长质量评价指标体系,采用空间杜宾模型对我国南部海洋经济圈4 个省区2006—2017 年的海洋经济增长质量指数进行实证检验,主要结论如下:

第一,在空间维度上,海洋产业集聚存在区域差异,均值从高到低分别为广东、海南、广西、福建。从横向看,广东海洋产业集聚度最高,福建、广西、海南次之。在时间维度上,2006-2017 年各省份海洋产业集聚呈上升与趋同趋势,且均在2012 与2015 年有了显著上升。

第二,四省份的海洋经济增长具有空间相关性,但是数据显示,海洋经济增长空间溢出呈现负效应。

第三、海洋产业集聚对海洋经济增长具有显著的正相关关系,即海洋产业集聚程度上升,会促进本地区海洋经济增长。在海洋产业集聚子系统中,海洋经济规模对相邻地区海洋经济增长的间接效应为3.427,总效应为3.371。本地区海洋经济规模的增大对相邻地区的海洋经济增长有溢出效应,总体上能促进整个经济圈海洋经济增长。

第四、海洋集聚度对海洋经济增长的直接效应为0.136,间接效应为-0.238,即海洋产业越集聚,本地区能享受到产业发展的红利,但会抑制相邻地区的海洋经济增长,有可能是由于本地产业集聚产生的负外部性如环境污染等会通过影响相邻地区从而抑制相邻地区海洋经济增长,但海洋经济密度对本地区海洋经济增长有促进作用,无空间溢出效应。

(二)政策建议

基于以上结论,结合南部海洋经济圈海洋经济发展现状,为了探索更健康、可持续的海洋经济高质量发展模式,本文尝试提出如下建议:

第一,南部经济圈海洋产业集群处于持续发展阶段,且发展趋势明显。同时,海洋产业集群具有明显的海洋产业聚集效应及空间相关性,因此,政府在制定相关海洋产业发展政策时,不仅要考虑到当地的发展因素,同时,也要考虑不同区域之间存在的空间依赖性。更好地促进海洋产业聚集,从而能够更好地促进当地与其他邻近的地区的经济发展。

第二,为了更好地发挥海洋产业聚集对海洋经济的促进作用及空间溢出效应,政府要通过不同的海洋产业和不同的地区之间的关系,从不同的角度分析对各个地区和不同的海洋产业进行不同的发展规划,从而构建具有优势的产业集聚区,保障海洋经济的不断发展。特别是要因地制宜,在现有的海洋产业基础,结合各个海洋区域的优势资源,加强发展龙头企业,并培育一定规模的产业集群。

第三,考虑到四省份海洋经济的空间负外部性以及海洋集聚对海洋经济增长的间接效应为负,说明海洋产业集聚水平的提高会加剧海洋环境污染,且会产生空间溢出效应。海洋集聚产业在发展过程中,由于规模效应带来的污染以及空间挤压使得相邻省份的环境压力和空间压力加大,但是技术效应未能发挥作用。因此,在海洋产业发展过程中,不但要发展海洋产业集群,也要注重对海洋环境的保护,实现海洋产业与资源环境的可持续发展。同时也要注重相邻省份空间合理布局。一方面,在发展海洋产业集群的同时提高资源环境的保护,另一方面,调整海洋产业结构,发展海洋产业的创新技术发展。

引用

[1]任保平.经济增长质量:经济增长理论框架的扩展[J].经济学动态,2013(11):45-51.

[2]胡承河,李强.产业升级、空间溢出与经济增长质量——基于空间杜宾模型的实证分析[J].重庆工商学报(社会科学版),2018,35(01):73-80.

[3]Frolov,S.M.&Kremen,O.I.&Ohol,D.O.Scientific methodical approaches to evaluating the quality of economic growth[J].Actual Problems of Economics,2015,173,393-398.

[4]张长征,李怀祖 .中国教育公平与经济增长质量关系实证研究:1978—2004[J].经济理论与经济管理,2005(12):20-24.

[5]Xianling Long,Xi Ji,Economic Growth Quality,Environmental Sustainability,and Social Welfare in China -Provincial Assessment Based on Genuine Progress Indicator (GPI) [J],Ecological Economics,Volume 159,2019,Pages 157-176.

[6]李胭胭,鲁丰先.河南省经济增长质量的时空格局[J].经济地理,2016,36(03):41-47.

[7]方大春,马为彪.中国省际高质量发展的测度及时空特征[J].区域经济评论,2019(02):61-70.

[8]胡承河,李强.产业升级、空间溢出与经济增长质量——基于空间杜宾模型的实证分析[J].重庆工商大学学报(社会科学版),2018,35(01):73-80.

[9] 黄林,佟艳芬,王盛连.产业集群的产业集聚度测度:理论与实践——以我国南部海洋产业集群为例[J].企业经济,2020(03):123-131.

[10]郑娇艳.海洋产业集聚对区域经济增长的影响研究[D].青岛大学,2020.

[11]应庚谚.海洋产业集聚与区域经济发展关系分析[D].浙江工业大学,2014.

[12]马仁锋,李加林,赵建吉,等.中国海洋产业的结构与布局研究展望[J].地理研究,2013,(5).

[13]黄瑞芬,苗国伟.海洋产业集群测度基于环渤海和长三角经济区的对比研究[J].中国渔业经济,2010,(3).

[14]纪玉俊,刘琳靖.海洋产业集群与沿海区域经济发展关联关系分析[J].海洋经济,2013,(3).

[15]李福柱,孙明艳,历梦泉.山东半岛蓝色经济区海洋产业结构异质性演进及路径研究[J].华东经济管理,2011,(3).

[16]姜旭朝,方建禹.海洋产业集群与沿海区域经济增长实证研究——以环渤海经济区为例[J].中国渔业经济,2012,30(03):103-107.

[17]纪玉俊,刘琳靖.海洋产业集群与沿海区域经济发展关联关系分析[J].海洋经济,2013,

[18]纪玉俊,李超.海洋产业集聚与地区海洋经济增长关系研究——基于我国沿海地区省际面板数据的实证检验[J].海洋经济,2015,5(05):13-19.

[19]吴宗杰,刘帅,董会忠,刘明睿.高技术产业集聚对区域经济增长质量的空间溢出效应[J].统计与决策,2019,35(21):126-130.

[20]朱喜安,张秀.高新技术产业聚集与区域经济增长质量的空间溢出效应研究——基于面板空间杜宾模型的研究[J].经济问题探索,2020(03):169-184.

[21]中华人民共和国自然资源部.2003 年到2020 年海洋经济统计公报[EB/OL].http://www.nmdis.org.cn/hygb/zghyjjtjgb/

[22]杨程玲,黄淋榜,朱健齐.海洋经济增长质量时空特征及驱动因素研究——以南部海洋经济圈为例[J].经济视角,2020(05):45-55.

[23]赵金丽,张落成,顾云娟.江苏省海洋经济与区域经济耦合协调性研究[J].海洋科学,2016,40(02):102-109.

[24]应庚谚.海洋产业集聚与区域经济发展关系分析[D].浙江工业大学,2014.