“场景+”模式在乡村文化传播中的应用

2021-04-19岳佳肖燕怜

岳佳 肖燕怜

【摘 要】乡村文化传播对乡村文化发展具有重要意义。本文在分析相关专业理论和实践案例的基础上,提出了乡村文化传播的新模式——“场景+”,认为“场景+”模式的应用对乡村文化的振兴与发展具有重要意义,笃信“场景+”模式可以广泛应用到乡村文化传播的具体实践中去。

【关键词】乡村文化传播;“场景+”模式;乡村振兴

【基金项目】2019年自治区高校科研计划人文社科项目“乡村振兴战略背景下新疆北疆乡村文化产品供给与文化传播研究”(项目编号:XJEDU2019SI009)的阶段性成果。

中华文化深深根植于乡村文化之中,传承与发展乡村文化有利于增强我国的文化自信,亦是促使中华民族生生不息、繁荣发展的力量之源。在党的十九大中,习近平总书记指出乡村文化振兴的重要性。乡村文化是乡村振兴战略的重要组成部分,推动乡村文化振兴对于促进“三农”发展具有重要作用。传播乡村文化,有利于深入挖掘优秀乡村文化中蕴含的思想观念与精神内涵,提高乡村社会文明水平,使乡村文明焕发出新活力。在乡村振兴的大背景下,乡村文化传播的相关研究蓬勃发展,“场景+”模式作为一种新的研究范式,在乡村文化传播中如何应用,有了一定的探讨价值。

一、乡村文化传播与“场景+”模式

(一)乡村文化传播

乡村文化传播是乡村传播学中的一个分支,从实践上讲是指与乡村文化相关的所有传播活动。沙垚认为乡村文化的传播是一个包含多种社会学科的动态概念,其内容与传统文化相关的、包括与群众文化活动相关的传播以及与大众媒介文化相关的传播。[1]乡村文化传播是一个动态的过程,其传播的内容主要包含乡村物质文化与乡村精神文化,传播主体为乡民和乡村文化的其他传播者。如今的乡村文化传播深受现代传播技术影响,新媒体技术打破了地理与时间的限制,使得乡村文化传播不再局限于农村地区的小范围和当地农村居民的小群体之内,乡村文化传播的对象囊括了关注和热衷乡村文化的本地乡村居民、城市居民,甚至是喜爱我国乡村文化的国际友人。

(二)“场景+”模式

“场景”一词最早是指电影拍摄时所用到的布景和场地,后来泛指一定的实践、空间、情景或因人物关系所构成的具体生活画面。在传播学领域,戈夫曼提出“拟剧论”,即借助戏剧表演来描述现实社会生活,认为自我认知需要特定的社会环境。梅洛维茨注意到了其中“社会环境”这个影响行为的因素,在此基础上提出了媒介场景这个概念,他在《消失的地域》中认为媒介场景理论产生了新的情境:信息系统。[2]在国内,现代信息传播进入移动传播时代后,彭兰认为场景是移动媒体时代的新要素,移动传播本质是为媒介场景服务的,即对场景的感知及为信息所适配,场景包括空间与环境、实时状态、生活惯性和社交氛围这四个基本要素。[3]随着人类传播技术的发展,“场景”一词在互联网领域得到了大量应用,且场景的构成并不一定依赖于物质地点,场景理论中建构的环境影响着人们的自我认知与行为。

在场景理论的社会实践与应用中,虽然国内外学者逐渐重视场景理论在文化传播中的重要作用,但是学界对于场景理论的实践研究主要集中在现代城市文明传播相关领域,场景理论开始成为一种研究城市文化的理论模型与分析框架。场景理论的一个主要特征就是能够反映区域内个人或群体对当地特有文化的感应,这种感应进而影响其在娱乐、择居、就业等方面的决策。例如,在城市文化场景研究中,学者们从文化场景理论的角度探讨城市经济发展,研究文化场景与城市的娱乐休闲、旅游行业、饮食消费、文化教育等的相关性。[4]“场景+”模式的定义就是在这些理论与实践研究基础上延伸出来的。

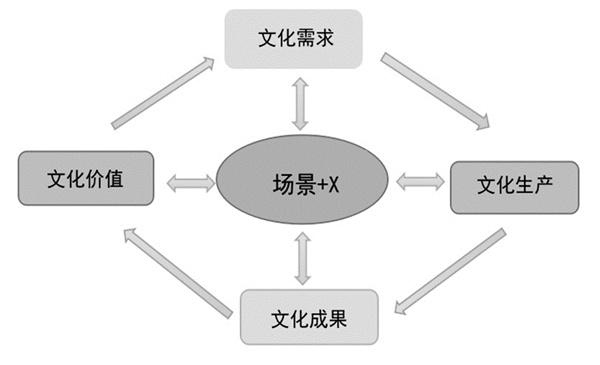

在文化传播的整体视域下,“场景+”模式(图1)是指综合运用各类现代传播技术和各种物理媒介进行文化传播的研究模式。“场景+”的中心词是场景,即建构和营造的各类文化生态,“场景+”的概念是指场景+文化传播的各种内容。“场景+”模式包含5个核心要素:场景+X(X设定为一种与文化传播相关的事物)、文化需求、文化生产、文化成果和文化价值。“场景+”模式是一个动态的、立体的循环系统,具有极高的互动性。整个系统的运转以“场景+X”为核心,首先因受众产生“文化需求”,再由文化传播主体进行“文化生产”,取得“文化成果”,获得一定的“文化价值”,最后再因为“文化价值”而形成新的“文化需求”,而“场景+X”始终与其他要素之间形成一对多、多对一的多向互动关系。“场景+”模式代表着一种新的文化生态,能将场景与文化完美融合,使文化传播的受众能够实现沉浸式体验、复合式互动、自由化生产等,这个场景既可以是虚拟的媒介场景,亦可以是真实的现实场景。因此,本文中的“场景+”模式既是一种新的文化传播研究范式,又是一种新的分析文化传播的思维方式。

(三)“场景+”模式与乡村文化传播的相关性

目前,虽然学界在乡村文化传播的实践研究中还较少提及“场景+”模式,但是乡村文化传播与“场景+”模式密切相关。乡村文化是乡村居民与乡村自然相互作用过程中所创造出来的所有事物和现象的总和,“场景+X”要素中的“X”在乡村文化传播活动中代表着一种与乡村文化传播相关的事物,这些事物或现象始终以各式各样的场景为载体而表现出来,即“场景+X”这个核心要素与乡村文化传播高度关联。我国乡村地区幅员辽阔,各地区的乡村文化独具特色,所以受众对乡村文化的需求是巨大的,且随着社会经济的发展,受众对乡村文化的需求也在不断改变,如今的乡村文化传播应适应受众日益增长的多元化需求,提升“乡村文化需求”要素与乡村文化传播的相关性。乡村文化生产需要以這些多元化的需求为前提,进行具有差异化特征和高效率的乡村文化生产活动。在“场景+”模式下的整个乡村文化传播过程中,优秀的乡村文化得到了更好地传承与发展,让受众享受到优秀乡村文化成果,乡村传播主体也在生产和传播过程获得相应的收益或回馈,乡村社会经济因此而更加繁荣,这种多方受益的过程就是乡村文化价值的实现过程,因此“乡村文化成果”要素、“乡村文化价值”要素与乡村文化传播之间关系密切。乡村文化传播与乡村日常生产生活相融,通过“场景+”模式来展现乡村文化的珍贵与美好,使受众感受到这种愉悦,从而激发受众更大的乡村文化需求。这种互利共赢有助于形成一个良性循环的乡村文化生态环境,最终实现乡村文化传播的价值。至此,“场景+”模式所有要素之间的相互作用与乡村文化传播呈现正向相关性。

从性质上看,乡村文化传播与“场景+”模式都是一种动态的传播过程,“场景+”模式可以适用于各类乡村文化传播活动。本文在场景理论的框架下,提出将“场景+”模式应用于乡村文化传播中,在一定程度上丰富了乡村文化传播研究,有助于进一步探讨乡村文化传播与未来发展模式的新方向。

二、乡村文化传播中应用“场景+”模式的价值

(一)乡村文化传承与发展的需要

首先,乡村文化是中华文明的源泉,乡村文化传播的内容包含了农民在农业生产与生活实践中逐步形成并发展起来的道德情感、社会心理、风俗习惯、是非标准、行为方式、理想追求等,这些都是宝贵的乡村文化资源,需要被保护与传承。“场景+”模式有利于更加完整地保护和传承这些优秀的乡村文化成果。其次,传统的乡村文化传播主要以言传身教、潜移默化的方式影响人们,这些方式传播效率较低且传播范围有限,“场景+”模式有利于乡村文化生产水平提高,使其传播效率更高、传播范围更广。再次,社会经济的发展使城市化进程增速,农村人口流动和老龄化趋势加剧,乡村文化传播的主体逐渐缺失,不利于乡村文化传承与发展,而应用“场景+”模式所需的传播主体较少且集中,能发挥“场景+”模式中“乡村文化生产”要素的正向作用。最后,在信息化时代,纷繁多样的城市文化吸附着乡村居民与城市居民的注意力,这虽然极大地丰富了大众的文化娱乐生活,但却相对降低了乡村文化的吸引力,使得乡村文化传播的受众人数衰减,在一定程度上挤占了乡村文化的生存空间。“场景+”模式可以为乡村文化的生存与发展注入新的活力,改造或拓展新的、良性的乡村文化生态空间。

(二)“场景+”模式的优势

“场景+”模式在乡村文化传播中具有鲜明的优势。场景营造与乡村文化传播不可分割,在“场景+”模式中,乡村文化传播载体具象化、立体化,从而让场景呈现与受众之间的融合度更高,使乡村文化场景呈现动态化和鲜活性的特征。“场景+”模式具有高度开放性的特点,互动性强,用户参与度高,有利于激发大众对乡村文化的兴趣,扩大其传播的受众面和拓宽了传播范围。媒介作为人们感知世界的工具,通过对信息的选取呈现社会面貌,一些媒介为追求经济效益,片面呈现乡村面貌或者污名化农村,使得人们对乡村的印象有失偏颇。[5]“场景+”模式突破时空限制与束缚,将媒介场景与现实场景融合,使得大众能够随时随地全方位了解各地不同的乡村文化,有利于人们消除误解和打破刻板印象。

三、“场景+”模式在乡村文化传播中的具体应用

据“场景+”模式结构图可知,“场景+X”要素是整个循环系统的心脏,“X”泛指一切与文化传播相关的事物,在乡村文化传播中的“X”即为与乡村文化传播相关的内容。在乡村文化传播中应用“场景+”模式,可将不同的“X”嵌入“场景+X”这个核心要素中,以形成新的乡村文化传播活动。

(一)场景+乡村仪式

“场景+仪式”模式指的是运用场景建构手段来呈现传统仪式活动场景,以保护民风民俗和弘扬农村传统文化。这里的仪式主要是指村民开展的各种社会活动,如传统的节日庆典、庙会、祭祀活动等,表现为民俗民风、物质生活场与行动章法等,也是传统乡村文化中最重要的部分之一。例如,“苗族斗牛节”是贵州黔东南乡村地区重要的苗族传统民俗活动,在每年的9月27日举行。在传统的农耕生产方式中,苗族人与牛之间形成了特殊的关系,牛是苗族传统文化中重要的文化符号,在苗族的山寨门口往往悬挂牛头,家里的神龛也放置牛角,斗牛比赛也是增进亲友和村寨间关系的重要方式。由于新冠疫情的影响,2020年许多苗寨暂停举办斗牛活动,苗寨乡民迫切需要一种新的传播方式来延续这项传统习俗。“场景+仪式”模式使得苗寨人能够在虚拟媒介场景中参与盛大的斗牛活动,从而实现“斗牛节”的文化传播价值,保护和传承文化遗产。“场景+仪式”模式有利于农村外出务工或迁移出去的乡民在虚拟场景中参与各类仪式活动,以增强其文化认同感和归属感,从而更好地传承和保护乡村文化。

(二)场景+农业生产

农业生产活动是乡村文化形成的基础和源泉,乡村文化传播也需要服务农村经济生产。“场景+农业生产”模式通过建构各式各样的农业生产场景来实现农耕文化的传播。“场景+农业生产”模式全方位立体化呈现农业种植、养殖等生产活动场景,有利于传承自古以来的我国农业生产经验。无论是传统的“秸秆还田”技术还是江浙地区的“桑基鱼塘”农业生态系统,都可以在“场景+农业生产”模式中完整地呈现和保存。此外,还可为新兴农业生产技术的推广提供一种新方式,加强现代农业生产管理,以提高农业生产效率与水平。“场景+农业生产”模式还能够让非农村居民直观地了解和认识农业生产的繁琐与艰辛,从而意识到节约粮食的重要性,养成勤俭节约的生活习惯。建构的农业生产场景也可以通过直播带货和短视频营销等渠道传播出去,提高农产品的销售量,从而实现农民增收和生活水平的提高。“场景+农业生产”模式赋予乡村文化传播新的内涵和价值。

(三)场景+乡村饮食

“民以食为天”,饮食文化是乡村文化中不可或缺的部分,而不同的乡村地区拥有与众不同的饮食习惯和风味特色,中国农村的传统美食文化和烹饪技巧可以运用“场景+乡村饮食”模式来保存和延续,“场景+乡村饮食”模式建构的场景能够再现乡村饮食文化场景。一些自媒体在抖音、快手等新媒体平台上发布的短视频或直播等以做菜为主要内容,但是這些短视频还不完全属于“场景+乡村饮食”模式,其播放量较低且用户参与度不高。要增加粉丝数量和增强用户的参与度需要运用“场景+乡村饮食”模式,部分自媒体已经开始了探索与实践。自媒体“蜀中桃子姐”早期的短视频以不出镜的方式教人做菜,缺乏乡村饮食文化底蕴,视频播放量低,观看者反响平平。后来运用“场景+乡村饮食”这种传播模式,围绕乡村美食烹饪主题,视频呈现出具有川菜风味特色的乡村家常小菜烹煮的场景,向受众展现出巴蜀地区独特的乡村饮食文化。“人间烟火气,最抚凡人心。”原汁原味的四川乡村家庭生活日常深受新媒体平台用户的喜爱,短短几个月就收获了两千多万的粉丝。应用“场景+乡村饮食”模式可以反映中国传统乡村文化的特质与嬗变,体现乡村饮食文化的渊源流长。

(四)场景+乡村景观

乡村景观是乡村地区自然、人文和经济相互作用呈现的综合视觉景象,宏观上有物质文化景观和非物质文化景观两个方面,包括大家所熟知的山水生态、田园风光、传统村落、民居小院等乡村景观。[6]随着城市化、工业化进程加快,部分乡村景观被损毁或废弃,乡村景观的完整性遭到破坏,运用“场景+乡村景观”模式可以对传统乡村景观进行有效的保护,再现乡村文化生活场景。例如,西藏错高村的传统建筑历史悠久,以半木半石和全石结构的建筑为主,房屋与自然环境融为一体,具有古老的工布藏族文化特色。由于自然和人为等多重因素使村里一些老房子坍塌,村里的文化生态环境遭到破坏,需要进行修缮和维护,当地政府为了开发和活化错高村,运用“场景+乡村景观”模式来立体化呈现该村落房屋的建筑模型与院落布局,修缮和建造房屋时注重修旧还旧,避免大拆大建,完整地保留下当地传统民居古朴的特征,重塑其历史风貌和工布藏族文化特色。乡村文化景观是历代劳动人民的智慧结晶,乡村文化深深蕴藏在乡村景观之中,以“场景+乡村景观”模式来建构乡村景观,实现传统聚落建筑的修缮与保护,守护乡民的精神文化家园,共享乡村文化成果。

四、实施“场景+”模式的具体策略

(一)以新媒体技术和设备为依托

欲将“场景+”模式引入乡村文化传播的具体实践中,需运用新的媒介传播技术。数字化时代下,技术改变了人们获取信息的方式。在多样化、碎片化信息爆炸式增长的今天,人们的生产与生活逐步走向“场景+”的新模式,即生产、生活场景的网络化、虚拟化。5G技术、VR技术、全息投影技术等的应用,从技术层面能够使得“场景+”模式中的文化场景得到呈现。但是由于投入成本过高以及其他主客观因素,使得乡村地区新媒体技术和设备运用不足,目前“场景+”模式在乡村文化传播活动中还难以大范围应用和推广。

(二)注重乡村文化传播专业人才培养

“场景+”模式的具体实施,需要大量掌握现代传播技术和较高媒介素养的专业人才。目前,乡村地区还缺乏专业的文化传播技术人员。一方面,乡村地区的文化传播人员的思想观念和操作能力无法跟上媒体发展的速度;另一方面,因人才聘用和培养机制以及资金等方面的限制,难以引进具有新媒体思维、掌握最新技术的人才。同时,乡村基层人员对新技术的理解和认识程度不够,无法有效利用“场景+”概念来推进乡村文化传播。乡村文化传播媒体平台需要不断培育人才,增强其专业能力和服务意识,努力生产出符合媒体融合发展趋势、满足村民需求的内容,不断创新信息传播形态,增强乡村文化传播的趣味性和互动性。[7]

(三)因地制宜与政策支持

“一方水土养一方人”,鄉村文化传播场景的建构与当地的经济发展水平和社会文化特色有关,要根据当地乡村文化呈现的不同特征,坚持“因地制宜”的原则,将理论与实际相结合,开展具有地方特色的“场景+”模式,以适应人民日益增长的文化需求。例如,某乡村地区拥有优美的自然景观,那么在制定传播策略时可以打造“场景+旅游观光”的传播方式,以引起关注乡村自然风光的游客的注意;若盛产土特产,特色乡村文化传播就需偏重于“场景+农产品”模式的打造,以农作物生长成熟的过程、农作物种植和土特产生产流程来吸引关注该农产品的中间商和购买者。并且能够根据乡村生产生活的变化,实时调整场景传播策略。同时,“场景+”模式在乡村文化传播中的应用也需要政策的大力支持。各级政府制定相关政策,加大资金投入与政策帮扶力度,引导社会各界力量加入,让“场景+”模式成为乡村文化振兴的一种新途径。

结语

乡村文化传播无论以何种传播方式呈现,自始至终都是为大众的社会文化生活服务的。乡村文化传播的发展对于乡村文化振兴具有重要意义,运用“场景+”模式来传播乡村文化,有利于充分发挥乡村文化的特殊功能,促进乡风文明建设、推动乡村社会经济的健康发展。同时,“场景+”模式对于乡村文化传播来说可能是一个较新的范式,它的实际传播效果或可行性有待进一步的实践研究来验证。

注释:

[1]沙垚.乡村文化传播[J].新闻与传播研究,2015(12):103-110.

[2]杨程程.虚拟在场:手艺类非物质文化遗产在短视频中的场景建构[J].视听,2021(02):174-175.

[3]彭兰.场景:移动时代媒体的新要素[J].新闻记者,2015(03):22-29.

[4]陈波,林馨雨.中国城市文化场景的模式与特征分析——基于31个城市文化舒适物的实证研究[J].中国软科学,2020(11):76-91.

[5]于风.新媒介视角下乡村文化传播的机遇与挑战[J].新闻世界,2020(05):43-46.

[6]孙艺惠,陈田,王云才.传统乡村地域文化景观研究进展[J].地理科学进展,2008(11):92-98.

[7]周建新,包圆圆.融媒环境下乡村传播的功能转型及其路径创新[J].现代出版,2021(01)058-62.

(作者:岳佳,新疆财经大学文化与传媒学院新闻与传播专业硕士研究生;肖燕怜,新疆财经大学文化与传媒学院教授)

责编:姚少宝