基于思维可视化培养人地协调观的高中地理教学实践初探

2021-03-03徐海燕

摘 要:在新课程改革和核心素养落地的大背景下,培养学生思维能力的重要性日渐突出。文章介绍了在一轮复习中以问题设计为驱动学生思维的“载体”,特别关注学生思维过程、思维水平、思维状态可视化,注重学生高阶思维发展和人地协调观的养成;以思维可视化为理念,以笔者教学实践为抓手,在实践中思考思维可视化对人地协调观养成的重要作用。

关键词:高中地理;思维可视化;人地协调观;教学实践

中图分类号:G427 文献标识码:A 文章编号:2095-624X(2021)51-0008-03

作者简介:徐海燕(1981.6—),女,南京师范大学附属实验学校,中学一级教师。

引 言

当学生成为自己的“老师”时,他们便表现出自我调节的特征,而这一特征似乎也是学习者最渴求的自我监控、自我评价、自我测评、自我教學。在核心素养引领下的课堂上,笔者试图通过思维可视化培养学生的人地协调观,让教和学均可见。本文以一节市公开课的整个教学实践活动为例,初探思维可视化对人地协调观培养的重要作用。

一、深入解读课程标准和考试说明

当学生有清晰的目标和适度的挑战,师生都以自己的方式确定所追求的目标是否实现及实现的程度如何时,“可见的教”和“可见的学”就会发生。“可见的教”和“可见的学”是教师从学生的角度看待学习,学生将教学视为他们持续学习的关键[1]。当教师成为自己教学的学习者、学生成为自己学习的教师时,学生学习的效果会更好。

在一轮复习“流域内协调发展”这节公开课上,笔者尝试以问题为驱动学生思维的“载体”,和全教研组教师们一起精心设计问题,然后在一次次磨课过程中进行分类、筛选,最终呈现。整节课旨在让学生思维过程、思维水平、思维状态可见;辅以思维导图、可视化教具、数字化技术,构建“基于问题的思维可视化教学策略”模型,对学生的学科思维进行诊断,调控教学,促进学生高阶思维发展和核心素养提升。

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课程标准》)要求:以某流域为例,说明流域内部协作开发水资源,保护环境的意义[2]。而江苏省地理高考考试说明的要求是:以某流域为例,分析该流域开发的地理条件,了解该流域开发建设的基本内容,以及综合治理的对策措施。整个教研组对这些教学要求进行反复研读,最后得出一致的意见:其都对学生分析问题、解决问题的能力要求非常高;同时人地关系这个核心问题也更受关注。所以,全组筛选后选择核心素养中人地协调观和特征类高考内容,以及对水文特征的分析作为重点,进行这节课的初步设计。

二、深入研讨教材和分析学情

基于考纲的各版本教材都对《课程标准》进行了具体的分解和细化。人教版、中图版和湘教版教材均是以美国田纳西河流域为例,而鲁教版教材则是以长江流域为例,所有教材都是通过具体的案例帮助学生分析某个流域。所以,本节课教学重点是传授流域分析方法、培养人地协调观。教师在教学时应结合所有版本教材,并对新旧教材进行整合,加之是一轮复习,所以还需要对前后知识进行整合。在学习本节内容前,学生已经掌握了区域的分析方法,所以学起来比较容易。再加上孕育了南京文明的长江就在身边,学生对长江有着较深的感情,对学习这部分内容是有情感基础的。但是,学生综合分析问题的能力较弱,因此,我们将流域规划与发展的主要方向探索及流域综合治理的对策作为这节课教学的难点,同时确定将人地协调、人水协调理念的渗透和培养作为重点方向和目标。

三、基于思维可视化的教学设计思路

在思维可视化出现前,关于知识可视化的讨论就已经在学术界此起彼伏。可以说,思维可视化是对知识可视化的细化。之所以对思维进行强化,是因为只有经过逻辑思考和概念理解,才能把客观事物内化成人的知识储备。地理学科的学习对图示和立体成像的要求要高于其他学科,借助直观展示来帮助学生更好地理解立体图像是思维可视化的重要作用[3]。

以“流域内协调发展”为例,教材基本上是从流域的自然和社会经济两个方面分别进行阐述。这部分是作为大单元来设计的,本节课为第三课时,首先由学生介绍整个长江流域的概况,然后在前两课时的气候、地形特征分析的基础上,以长江上游区域为例,分析河流的水文水系特征,并思考河流对人类的影响,以及人类活动对河流的影响,在人地协调观的引领下对长江流域可持续发展进行探究分析。第四课时则是对上中下游区域如何协调发展进行分析。四节课的重心均是对流域分析方法的巩固指导。

本节课设计思路如下:首先,探究长江流域开发的自然条件,结合视频、图册和资料,引导学生小组合作探究,分析长江流域气候、地形特征及影响因素,培养学生的图表分析、资料分析以及区域认知能力;其次,结合中国河流图和学生的分享,归纳总结河流的特征,以长江为例分析其特点及影响因素,培养学生的人地协调观;再次,小组合作探究,思考水文水系特征如何促进长江流域的协调发展;最后,通过播放相关视频,初探长江的开发与治理,培养学生学以致用的能力。

四、基于思维可视化的地理教学实践

“流域内协调发展”这一课的主要目标是让学生清楚认识人地协调观,而实现这一目标的前提是教师要对本堂课的相关地理概念进行细化分析。为了给学生营造良好的学习氛围,教师要尽量贴合学生的生活实际。

例如,教师可以这样导入:“感谢同学带来了长江经济带视频分享,我们所处的城市南京与长江关系密切,长江孕育了南京生生不息的地域文明,南京在长江经济带上是一座独特标志性城市。今天,我们一起随习近平总书记走进长江经济带。我们就以长江流域为例来探讨流域内协调发展。流域是个特殊的区域,它的各组成部分之间联系非常密切,构成一个整体,因此对河流进行开发利用,除了考虑河流的特点,更要考虑流域的整体性特征,进行综合开发。”

接下来,学生结合前两节复习内容,完成下面两项活动。

活动一:结合前面复习的气候特点和地形特点及图册第89~90页,以小组合作的形式思考长江流域开发的自然条件。

(1)请描述长江流域主要气候类型的特点,并分析其气候特点对长江流域航运开发的影响。

(2)请描述长江流域地形特征,并分析其地形特征对长江流域水电开发的影响。

代表分享,教师点拨并总结地形特征。

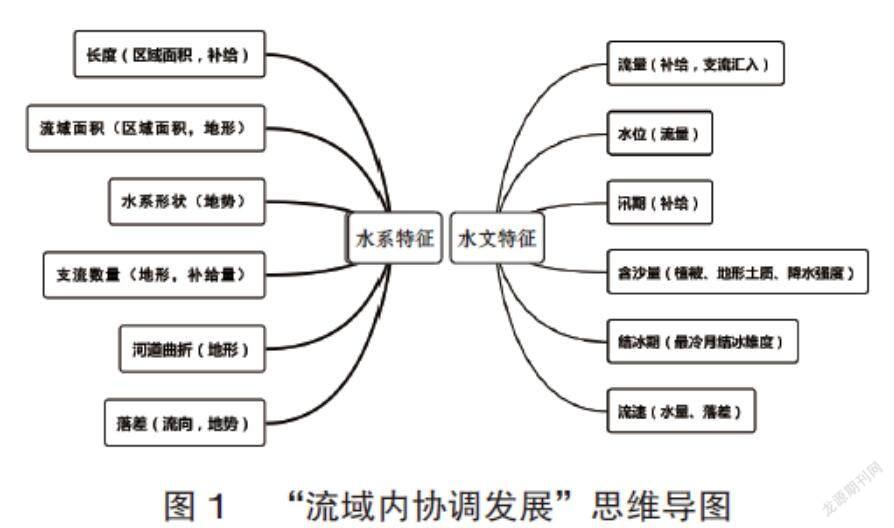

活动二:结合中国河流图和学生的分享,归纳总结河流的特征,借助思维导图,以长江为例分析其特点及影响因素,可参考教师提供的PPT。思维导图如图1所示。

最后,教师可以这样总结:“河流对自然地理环境的其他要素也有着非常深刻的影响。河流可以给人类带来资源,如水资源、水力资源,但也可能在某些区域引发灾害,如洪涝灾害。河流在运动过程中会塑造地貌,进而影响人口、聚落的分布;可以给农业、工业提供水源,给工业提供廉价的水电,对商业、旅游业的发展都会产生影响。而人類活动对河流的影响主要体现在对其水文水系的影响上。对于某流域开发的问题,我们不仅要从整体性上分析河流的水文特征,还要考虑这个区域的其他特征。流域的开发一般以河流利用和治理为核心,结合流域的具体特征,对流域内资源进行综合开发和利用,同时对流域的生态环境进行恢复和治理,最终实现人地协调发展。”

五、教学过程实践反思与启示

(一)基于开发情境,引领思维可视

课堂导入环节是引导学生快速进入学习状态的“黄金三分钟”。教师在导入环节要注重对图片、视频等教学资源的引入。信息技术的进步为教学提供了更多的新型教学设备,地理教师要充分掌握、妥善利用这些新型教学设备。例如,在本课的课前三分钟,教师可以先用多媒体、电子白板等设备展示水文环境,或者借助地理信息系统向学生全方位展示南京的地理环境,然后鼓励学生将自己看到的和搜索到的相关资料展示出来。

学生通过收集、整理和展示资料,形成自己的思维链,锻炼了语言表达能力。“可见的学”便应运而生。在整个学习过程中,教师一步步引领学生通过开放性问题和情境进行合作探究、小组分享以及自评和互评,呈现“可见的学”。

(二)构建思维框架,渗透人地协调观

思维框架就好比学生的记忆宫殿,能够帮助学生条理分明地形成自我认知。相关研究表明,依托思维框架的记忆法能够有效地对抗遗忘。基于思维可视化的教学特别强调思维框架的构建,就是希望通过问题教学法、情境教学法、分层教学法等引导学生构建思维框架,牢固掌握教学内容[4]。

在“流域内协调发展”课堂教学中,教师可利用问题教学法,通过创设问题情境、提出问题、分析问题、解决问题、总结评价,贯彻人地协调观;引导学生通过自评和反思,一步步认识和处理人和自然环境的关系,使自己的思维清晰;引导学生通过思维导图总结自己所学的内容,如水文水系特征及影响因素,加深对所学内容的理解和认识,同时让自己的学习思维一步步清晰可见,从而增强学习信心。

情境教学的实施需要借助信息技术设备,通过播放反映地理水文的视频和图片,引导学生进入其中。例如,教师可以播放《寂静的春天》的朗诵视频,让学生感受环境污染给地球带来的危害,明白人和自然和谐发展的重要性,从而理解学习本课的核心内涵,提升自主学习意识。

教师要想合理应用分层教学法,就要充分考虑学生个体差异。教师可以通过课下沟通和课前小测的方式了解学生地理学习情况,在课堂教学中有针对性地提出不同难易程度的问题,从而实现以因材施教。

(三)注重学思结合,师生合作探索

在课堂教学过程中,首先,教师要保证学生对基础学科知识的理解和记忆,以便学生能更好地学习接下来的内容。其次,教师要注重对课本中重点和难点进行详细讲解,这些内容对学生来说具有一定的挑战,但尚在学生可接受的范围内,通过教师的专项指导和详细讲解,学生是可以做到融会贯通的。最后的教学环节不再侧重于对理论知识的掌握,更多的是思维能力和创新能力的培养。教师应鼓励学生积极思考,利用已经学到的课本知识进行举一反三的思维拓展,发挥主观能动性,在教师的引导下扬长避短,发现自身闪光点,增强学习信心,获得学习的乐趣。

“流域内协调发展”整节课以学生为主,尊重学生的学习主体地位,教师从旁协助,扮演好学习辅助者和引导者的角色。课前备课阶段,教师要根据具体教学内容和学生实际学情,明确教学目标,做好教学设计。教学过程中,教师要注重学思结合、知行合一,从而培养学生综合思维和人地协调观。学生在教师的引领下,通过小组合作进行交流、辩论,在思维碰撞中理解问题和解决问题,人地协调观在学生的头脑中更加清晰可见。同时,在师生合作过程中,学生的自主学习能力和创新思维能力也进一步获得提升。

结 语

在高中地理教学中进行思维可视化的探究,一方面可以提升学生对课堂学习的兴趣,调动学生的参与积极性,改变刻板教学带来的压抑环境和沉闷气氛,同时帮助学生加强记忆,加快知识内化的速度,提高课堂教学的质量和效率;另一方面可以提高教师的职业素养,帮助教师更好地完成教学目标,还能为学科核心素养背景下地理教学的发展提供更加明确的探究方向。

[参考文献]

[1]玛丽·凯·里琪.可见的学习与思维教学:让教学对学生可见,让学习对教师可见[M].林文静,译.北京:中国青年出版社,2017.

[2]中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2018.

[3]艾启英.思维可视化:提高中考地理综合题得分率的教学实施路径探析[J].新课程评论,2021(05):74-82.

[4]方志英.高中地理思维可视化教学的实践应用[J].新课程,2020(42):143.