取悦异性:论体育起源的另类视角

2021-02-21李伟艳,郑国华,郎勇春

李伟艳,郑国华,郎勇春

摘要:通过体育起源文献梳理和体育起源之学术溯源,以对门居和对偶婚展开叙事研究,追溯至古人类史上的母系氏族时期,以人类起源为基线,从取悦异性的另类视角探究体育起源之逻辑。研究认为,母系氏族女性是社会生产的主要承担者,具有决定意义的话语权,是取悦异性之缘起;体育源起于女性对男性优胜劣汰的选择动机,强健的体魄成为取悦异性的首选符号表征;体育因素的萌芽是以满足人类生存发展的本能需要在特定时间、空间成为特定历史阶段的合理性存在。

关键词:取悦异性;体育起源;母系氏族;对门居;对偶婚

中图分类号:G80-051文献标识码:A文章编号:1006-2076(2021)04-0086-09

Pleasing the opposite sex: On the sports origin from an alternative perspective

LI Weiyan1,ZHENG Guohua1,LANG Yongchun 2

1.School of Leisure Sport, Shanghai University of Sport, Shanghai 200438, China; 2. College of P.E., Jiangxi Normal University, Nanchang 330022, China

Abstract:Through the literature review and academic tracing of sports origin, the article, adopting the narrative method of door-to-door and dual marriage, traces back to the matriarchal clan period in ancient human history; and based on the origin of human beings, it explores the logic of sports origin from the perspective of pleasing the opposite sex. The result shows that matriarchal women are the main undertakers of social production and have a decisive right of speech, which is the reason of pleasing the opposite sex; sports originate from women’s motivation for men’s survival of the fittest, and strong physique becomes the preferred symbol; the germination of sports factors is the rational existence at a specific time and space of a specific historical stage along with the instinct needs of human survival development.

Key words:pleasing the opposite sex;sports origin;matriarchal clan;door to door;dual marriage

體育是伴随着人类的产生而出现的,体育的历史与人类的历史一样长久。中国是世界上历史延续最悠久的国家,可自有文字记载以来的华夏文化也不过五千年,在自有人类以来的几百万年的历史痕迹中,体育的起源之命题无论就其本体论、认识论和方法论来说都是无法穷尽的。即要探究“体育”究竟从何而来?在什么时间、以何种方式登场?就要充分了解体育的本源,或者说体育之所以存在的由头。海德格尔认为“本源是指一件东西从何而来,通过什么它是其所是并且如其所是;使某件东西是什么以及如何是的那个东西,我们称之为某件东西的本质,某件东西的本质乃是这东西的本质之源”。为何在某个时间和空间就有了体育运动的萌芽?这可能要取决于在特定场域赋予体育的本源是什么。考察其来源为证其本源,目前国内外关于体育起源的理论有教育说、军事说、宗教说、生理说、心理说、“性”起源说、“技术”起源论、“狩猎与战争”说等。但体育究竟缘起何为?福柯认为考古学是一项比较分析,它不是用来缩减话语的多样性和勾画那个将话语总体化的一致性,它的目的是将它们的多样性分配在不同的形态中。因此,本文拟采用叙事方法,追溯至原始社会中母系世系对门居和对偶婚时期,以人类起源为基线,结合现遗存生活实证,从取悦异性的另类视角探究体育起源之逻辑,以期为论证体育起源提供新的视角。

1体育起源文献梳理和体育起源之学术溯源

1.1体育起源文献梳理

溯往之研究,体育文化起源于劳动这一理论源于恩格斯的《劳动在从猿到人转变过程中的作用》和马克思的理论“劳动与人类及其意识关系的形成”。自从人类开始了劳动,与大自然的博弈中求生存,就有了体育萌芽的必然结果,体育的滥觞无论如何绕不开劳动的相随。因此,越来越多的学者提出了体育文化起源于劳动。如我国学者孙金亮通过考古学研究的成果,提出了“劳动创造了体育,体育起源于劳动”;此后,李崇坤等学者也从劳动的视角来揭示体育文化的起源。究其根源,劳动创造一切。马克思主义的“劳动创造说”虽为“老调”,但仍有“重弹”之必要,因为它是真理\。但物质生产劳动对体育起源作用不是非常直接,尽管教科书“理论”劳动是体育的初始主体能动力量和初始源泉,但是并不能说明劳动在体育起源上的直接作用和特殊作用。

需要是人类行为的原动力,而行为则是为了满足需要的方式,“需要说”是体育起源的另一重要学说。正如刘秉果指出,人类最早认识体育并从事体育活动,是其为了生存在保护自己和寻求食物的活动中开始的。有学者从哲学角度提出关于体育起源的新思考——“生存论”,是体育起源的前提和本原,也是为提高人类生存能力的身体活动效率的需求。也有学者认为劳动、教育、战争、宗教、娱乐等是原始体育所依附的中介,是满足人类需要的手段,它们对体育内涵的充实和外延的拓展方面起到了无可厚非的作用,但绝不是体育产生的根源,只有人类维系自身生存和生命发展的内在需要才是体育产生的最原始根源,无论与习俗、宗教、战争如何交织难解,人的需要是体育与人权的本原,体育起源于人类生存和发展的安全需要、对基本技能的需要即来源于一种生存的理性。

其次还有学者从游戏本能的角度论证了体育的起源,认为图腾歌舞、巫术、战争劳动、宗教等都离不开游戏本能的范畴。国外相关研究有“席勒精神游戏论”“斯宾塞精力过剩论”等。人类生殖繁衍、祭祀仪式等都做为体育起源的动因被众多学者探讨过。也有学者从考古学和人类学视角对考古遗物的实证性探索体育起源,从人类物质活动和体育意识物化的新视角描述,另有认为制造工具、原始宗教、巫术文化是原始体育文化起源和原始体育活动形成的重要基础条件。当然也有学者认为体育起源并非单一学说所能诠释,也并没有确定的起源时间和地点,体育的产生和发展是一个持续、渐进的过程,体育的起源是“多元合力”推动而形成,并论证了多元起源说对体育发展的影响,通过分析现代残存的原始部落验证了体育起源多元学说的合理性推理。

综上所述,对体育起源的研究主要通过分析研究现代残存的原始部落生活、古史文献原始体育活动的描述、神话传说的分析论证和考古角度对遗迹遗物的实证性探究三种途径。对体育起源的研究各有千秋,但总体呈现出从“劳动说”到“需要说”再到“多元说”的趋向,研究方法上也呈现出从单一的史料描述分析到史料与实证相结合的论证趋向。

1.2体育起源之学术溯源

成都体育学院体育史研究所认为,18世纪以来,人们才开始认真地思考体育是怎样产生的,主要有游戏说、巫术说、战争说,此外,尚有模仿说、心理需要说、劳动说等,并认为劳动起源说仍然是最合理的。在接下来不同版本的教材中,对体育起源“劳动说”是最初和最多肯定的溯源。1985年版《体育概论》指出:关于体育的起源,在以往的体育史和体育理论教材中,一般主张“劳动产生体育说”。1987年版《体育史》教材提出体育产生的源头是劳动,萌芽状态的体育产生于原始教育、军事训练活动、娱乐活动和医疗保健活动中。2000年版《体育史》教材中指出关于体育起源的几种学说:模仿说、生理起源说、心理起源说、巫术宗教说、战争说和劳动说。2005年版《体育史》教材中指出组织化的身体教育行为产生于劳动技能的传习、巫术和模仿游戏;某些娱乐性身体活动可能来源于动物阶段的嬉戏行为或对劳动军事行为的再现。2006年版《体育史》教材中指出“至少在旧石器时代中晚期出现了原始体育的初级形态,认为体育起源不是单一因素决定的,是人类社会发展到一定阶段的产物,是人类社会发展的一种需要”。

从以上不同版本的体育史和体育理论教材中,研究发现关于“体育起源”说存在一定的雷同性和重复性,表述内涵大同小异。溯之源头,原始生产力低下,作为非生产性身体活动的体育不可能以独立的因素存在,而原始娱乐的主要形式是舞蹈。如果追溯到艺术起源,发现有关原始艺术起源于巫术说、模仿说、劳动说、游戏说等。巫术说源于生产力低下的原始社会古人类对超自然力量的盲目笃信和精神依托,即因无知或出于某种意愿而产生的对某一对象的盲目敬畏和崇拜的心理态度;在古希腊时期,柏拉图和亚里士多德就提出艺术是模仿的产物,体育界的一些学者参考了艺术起源于模仿的理论;席勒和斯宾塞把产生游戏的动力归结为“过剩精力的发泄”。这本是解释艺术起源的,但许多欧美体育家也用它解释体育的起源。英国学者哈里逊提出艺术来自于宗教的理论;学者赫恩和格罗塞提出艺术是来自于实用目的下的“劳动说”。古希腊时期德谟克里特认为音乐并不产生于需要而是产生于余力的生理起源说;古代中国就有关于“本于心”的心理起源说。而巫术宗教说、战争说和劳动说并非体育起源的原动力或最初动因。

通过体育起源之学术溯源,认为体育起源最早参考了艺术起源的相关理论和学说,借鉴和参考了艺术起源的具有共通性的理论,后期教材又参考、遵循早期教材的内容。体育因素在古人类初期更多地以非生产性身体活动寓于原始娱乐的舞蹈、宗教祭祀“巫舞”和竞争“武舞”中,体现在或对劳动成功的庆祝、或对自然的崇拜、或对祖先的祭祀、或对两性的诱惑。音乐与舞蹈的产生,最初即根基于人类的劳动生活中,最原始的乐器,也常常即是劳动工具。而以强身健体为本质的体育因素隐含在原始娱乐的舞蹈中,从最开始简单的娱乐到重视身体强壮和对身体基本技能需要的增强和提升,其中便包含了现代体育的萌芽和雏形。

2强健的体魄何以成为取悦异性的首要因素

2.1追溯对门居和对偶婚

远古时代,原始人类以群居为社会组织方式,大家共同对抗凶猛野兽的攻击。狩猎总是存在一定的或者有时候较大的危险性,运气好了,野兽是人的美餐,运气不好,人是野兽的美餐。后来女性同胞发现长的魁梧强壮的人出去打猎,基本都能安全回来,而长得矮小体弱的,尤其是女性,每次就总会缺少一两个。原始社会里,生产力十分低微,人口死亡率很高,人类热切地盼望多产多育,因此,担负种族繁衍重任的妇女,确切地说是孕妇,便受到高度敬重。于是,女性同胞就提出不再出去打猎,否则群落就要灭亡,没人繁衍后代了。这时,便出现了人类历史上的第一次分工,女主内,男主外,这一社会状况在历史上存在了很长的时间。女人不出去狩猎,就会去山林里采摘野果子,而且还会多采集一些,带回山洞里保存起来,以备无食之需。日积月累,因为女性天生细腻的感情,她们发明了种植,开始有了固定的食物收成,极大丰富了食物的来源。男人仍然主要依靠外出打猎获取食物,便会在狩猎无果或不能出去狩猎的情况下,主要依赖于女人种植的食物为生。天长日久,女性开始觉得这樣有失公允,食物明明都是自己种植、采摘获得的,却更多地被那些高大魁梧的男人吃掉了。所以女人就提出不再和男人一起生活,以山谷为界,男女各住一边,这就是人类历史上存在的一个真实的时期:对门居。

“人类所以是高于其他动物的文明动物,就在于人类把繁衍后代的本领,予以理性化、社会化、科学化的发展。人类对自然社会化发展的最基本的形式便是婚姻”。按照人类婚姻形态的发展演进,主要经过了五个阶段,即杂婚、血缘婚、群婚、对偶婚及一夫一妻制。母系氏族时期,妇女肩负着双重任务,一方面从事采集经济和原始农业,为人们获取最基本的、也是来源最可靠的生活资料,另一方面还要负责育幼养老、制皮织布、缝衣做裳、饮食炊事等工作。群婚的生活方式往往让女性感到疲惫不堪,女性希望男性也更多地参与到采集、种植业中来,以减轻自己的负担。于是,女性便用温暖和食物换取了男性前来过夜和义务帮女性开垦土地、种植粮食。男性定时到女性居所吃饭、过夜,第二天按照女人的要求劳动,然后回到自己山谷那边的山洞。这种存在较长时期的社会状态便是母系世系中的“对门居、对偶婚”。学者班运翔指出血缘婚到对偶婚过渡是必然的,随着社会的不断发展,人群规模不断扩大,集体之间的交往越来越频繁,史前人类在自身生产繁衍中逐渐意识到血缘婚影响了后代体质和智力的正常发育,开始禁止同族内结婚,而转向族外婚。对偶婚是一种两相情愿、不受约束而稍有固定的成对同居形式,以女性为主,女性以某种方式选择男性或更换男性,生产生活和财产均由女性安排和支配。这是野蛮时代所特有的家庭形式,正如群婚之于蒙昧时代,专偶制之于文明时代一样。对偶婚制在我国古代文献中有确切的记载。《楚辞·天问》“舜闵在家,父何以鱞 (鳏)?”即舜明明有母亲在家里,为什么他的父亲却是鳏夫呢?因为对偶婚制时期基本上采取“夫从妇居制”,男子随从女子住在女子的氏族之内,但不属于女方氏族的成员 。对偶婚的产生是生产力发展的要求和结果,氏族有了相对稳定的居住区域,非血缘婚配繁衍出在体质上和智力上都更强健的后代,在人类史上是一个巨大的进步。

2.2探赜取悦异性之缘起

恩格斯指出,根据唯物主义观点,历史中的决定性因素归根结底是直接生活的生产和再生产。生产本身有两种:一方面是生活资料即食物、衣服、住房以及所需工具的生产;另一方面是人类自身的生产,即种的蕃衍。那么我们在探究体育起源之时,便不能脱离两个生产之框。按照历史发展的规律,决定两个生产之框者即在社会发展中处于优先话语权的位置。

2.2.1女性是物质资料生产的主要生产者

历史学者孙秉莹等认为:“在血缘家族内部……男子以打猎为主,妇女从事采集”,“血缘家族之后是母系氏族公社,促成这种变化的根本原因是生产力的发展。”“那时,妇女在经济生活中居于重要地位。因为妇女从事的采集比较有保证,而男子从事的狩猎则丰欠无常……这就是形成以妇女为中心的母权制氏族的主要原因。”男子从事狩猎不仅存在相当大的风险,而且还会因为天气无常、野兽出没而造成猎获食物的不确定性,而女性从事的采集、种植业为氏族的生存提供了基本生活保障。在母系氏族初期,妇女从事具有决定意义的劳动,在繁重的社会劳动中,妇女的聪明才智远远超过了只获取食物、参加战争的男子。女性的早期开悟产生了人类史上的第一次分工,男性出去打猎,女性在家整理男性带回来的食物,形成了男主外、女主内的生活状态。因女性发明了采集、种植业,大大丰富了食物的来源。而男性依然以狩猎为主,狩猎的风险和不确定性促使女性的采集、种植业在生产和生活中的主导地位,并因此形成对门居的居住形式,随着生产力的进一步发展,生存保障率的提升,人类生存需求的增加,在女性主导下形成较为稳定的对偶婚的婚姻方式。在蒙昧期、野蛮期低的阶段,“妇女不仅居于自由的地位,而且居于受到高度尊敬的地位”。在母系氏族时期,女性是物质资料生产的主要承担者,并形成以妇女为中心的母权制氏族。

2.2.2女性是人类自身生产的承担者

人类自身的生产是另一个重要的因素。远古初民对大自然和人类的生理生殖原理缺乏正确的认知,认为女性孕育生命是神圣和神秘的事情,甚至将女性称为“女神”“大母神”“生产之神”等,而且,女性发明和从事的采集、种植业相对男性从事的狩猎业更加可靠、稳定和更有保障。纵观上古世界的其他文明,女神的出现也都在男神之先,除金属器和武器以外,各种发明创造也往往都是女神而不是男神。她们都如同女蜗一样被视作人类的创造者。伏羲,也是一位传说中古老的神,然而“在春秋时代及以前,他的踪迹一点也没有见着”。伏羲是史上最古老的男神,但伏羲传说与“女蜗捏土造人”的神话相比,伏羲则应是在女蜗之后出现的,因为在《楚辞·天问》及此前其他古籍中,描述开天辟地未有人类时,只有女蜗在造人,并未见有伏羲造人。从古之神话可以看出,上古初民意识到是女人生育、“创造”了人类。因此,无论是现实还是神话都不可否认女性是人类的第一位缔造者,并且是人类繁衍生息的生产者,是人类自身生产的承担者。

2.2.3女性话语权的体现

综上分析,母系氏族时期的女性既是人类自身生产的承担者,也是物质生活资料的主要生产者,历史生产的决定因素造就了妇女在氏族中享有崇高的地位,在社会生活中也起着举足轻重的作用。史学界普遍认为,由群婚向对偶婚的转变是妇女推动的结果,两性关系建立的主动权是掌握在妇女手中,与妇女发生性关系的必然是取悦于她的男子。再者,群婚关系,即使更高阶段的对偶关系所存在的基础仅是需要和便利,并非爱情。

春城在《应重新认识父系的起源与私有制的关系》一文中指出:“在望门居的走访婚与从妻居婚制中,都是男方主动到女方氏族........如上门的男方遭到女方的拒绝,或女方要结束同经常来过夜的某男子的性关系,作为客人的男方只能接受,而不能用强暴手段来实现自己的意愿.....在地下考古中发掘到的氏族时代的俯身葬者,便可能是违犯禁忌被处死的。”这在当时母系氏族内形成的约定俗成的禁忌保证了女性同胞绝对的权威,因为生产力低下尚未有剩余产品出现,私有制出现之前的男性也还处于未呈现男性暴力的氏族时期,无论物质资料的生产还是人类自身的生产,女性在当时都处于决定性的地位,因此,男性只能服从。因为生存环境恶劣,面临各种危险,饮食卫生、疾病传染等因素,造成当时人类的寿命异常短暂。据资料介绍,原始人平均寿命只有15至20岁,纪元初年上升到25岁左右。男性到了20岁后,便会面临着身体健康状况下滑、劳动能力下降等问题。而女性仍需要身体强壮的男性为自己开垦土地、种植粮食,便会将帐篷口的鞋子收起来,在第二次篝火晚会上重新选择中意的男性,因为氏族的社会秩序,被女性拒绝的男性只能接受,重新回到自己氏族部落。在氏族制度之下,家庭從来不是,也不可能是一个组织单位,因为夫与妻必然属于两个不同的氏族。氏族整个包括在胞族内,胞族整个包括在部落内;而家庭却是一半包括在丈夫的氏族内,一半包括在妻子的氏族内。

2.3体育因素成为取悦女性的首选符号表征

在对门居、对偶婚时期,女性作为人类自身生产的承担者、物质资料的主要生产者,在氏族中享有崇高的地位,在生产生活中也具有决定性的话语权。在私有制还未出现、生产力水平极其低下的原始社会时期,人类对大自然中的一切持有深深的崇拜、敬畏和未知的神秘感,氏族中约定俗成的禁忌赋予了女性绝对的权威。因此,与女性发生性关系的必然是取悦于她的男子,女性从事的比较稳定和有保障的采集、种植业是男性追求稳定生活来源的目标,并且“女神”“大母神”“生产之神”的神圣感让当时的男性甘愿服从于女性。而当时对偶婚产生的基础即是需要和便利,女性需要的是健康强壮、技艺水平高的男性为狩猎和生产生活所需,并不是因为爱情。所以,跑、跳、投、攀爬、射击、拳击、摔跤等代表著速度、高度、力量、耐力、灵敏、技巧等符号表征的体育活动因素必然的成为取悦女性首要的选择手段。因为唯有符合这些特征的男性才能满足当时女性对生产生活的需要,才能满足人类适应大自然并生存发展的条件,同时生育出更加健康的后代而不断地促进母系氏族的进步和繁荣。

3体育起源之逻辑

3.1优胜劣汰——体育源起于女性对男性的选择动机

史前时期,生产力水平低下,食物的获得和生命的生产延续主要来自强壮的身体、坚强的意志和应对恶劣环境、猛兽的身体技能。女性推动了由群婚到对偶婚的转变,两性关系建立的主动权掌握在女性手中,做为母系氏族的当家人,女性在选择对偶婚的对象时,即主要以身体健康强壮、勤劳勇敢、狩猎技术水平为选择标准。于是男性在求偶过程中就不可避免为取悦异性而展开身体和技术的较量,此时便产生了原始体育的萌芽。这时候体育产生的主要原因不是劳动,而是在劳动中获得,主要目的是取悦女性,展示自己魅力的非生产性身体活动,在这个过程中愉悦自己、愉悦他人,展示个人威力和魅力,获得他人认可。因此,不管是身体健壮的展示还是身体灵敏的表现,都展现了人体在体育运动过程中的诸多特征,这可能并非完整意义上的体育活动,但是却孕育着现代体育发展的意蕴,乃为体育起源之本源。在原始体育舞蹈文化中,往往是一些强壮、动作矫健的猎人或战士成为异性诱引的对象,从而促进了史前人类的优胜劣汰和种族进化,同时也对原始体育文化的发生提供了生物学基础。对偶婚的形式,不仅为母系氏族社会创造出更多财富,更重要的是它能为氏族生产并抚养出远离血亲婚配、头脑发达、体魄健壮的具有较高智慧的生产者,从而保证母系氏族的繁荣兴旺。在这一关系到氏族生死存亡的大事上,作为母系氏族的主要领导者和管理者的妇女,就自然比男性更敏感地加以关注。

经考证发现,在古代,最早的学校称为“庠”,“广”代表“圈”,圈养牛羊。若狩猎时打到一只母羊会先养起来,等把小羊羔生下来以后再杀掉,小羊长大后又可以吃。在对门居、对偶婚时代,孩子小的时候,无处可放,散养又怕被野兽吃掉,所以就把小孩放在牛羊圈里面,同时,被淘汰下来的“老人”便用来看护这些小孩,这便是历史上最早的学校。我国长期处在农业文明时代,虽然出现了早期的学校教育(庠序校塾),但都不承担儿童身体发育成长的任务,这项任务完全由家长承担。因此,“老年”男性就会给小孩传授生产劳作经验和生存技能,小男孩幼时的目标便是身体健壮、坚强勇敢、技艺高超,被大家认可,被女性选中。在蛮荒时代,人类学会通过简单的投掷、跑、跳、走等身体活动,去进行各种与自我生命存活延续相关的行为,并使其后代能继承先人的身体技能,这即是人类体育最初的萌芽阶段。从宁夏贺兰山岩画中,我们看到人们把生产劳动中使用比较成功的对射、骑射、摔打、格斗等方法加以归纳,反复练习,传授给下一代(见图1)。长者便是师长,传授的内容局限在与劳动作业和生活有关的走、跑、跳、投掷、攀登等技能的传习方面。原始人类结合本能的防卫和攻击,通过向年长一代和技术水平高者的习练,改善身体活动机能,不断掌握和提高技能,一是为生存的本能需要,二是为了实现被女性选中的愿望,而体育所涵盖的因素恰好满足了这样的需求。

现在少数民族中仍然保存着不少具有民族特色的传统体育项目,蕴含在其中明显的以取悦异性的方式获得婚配,强壮的身体、高超的技艺仍然是吸引女性的首要标准。比如民族传统体育项目“姑娘追”的含义就是强壮的男性有获得配偶的优先权。在划龙舟和芦笙舞等活动中,强健的身体、高超技艺的男人,往往是女人倾慕的对象。苗族的独木龙舟节,则成为男人的独特节日,展显的是男人的力量,维系着原始的生殖崇拜和性选择功能,龙舟竞渡成为“水边苗”性选择的传统平台。水族“端节赛马”在于为年轻人提供寻找情侣的场所,其端节歌“哥骑马,去相姑娘;女梳妆,去看情郎……”。泸沽湖的摩梭人延续着二千年来以母系血缘为纽带,以母为大、以女为尊、男不娶、女不嫁、暮合晨离、松散和谐的两性走访制度,为人类社会保留了最后一块母系文化的领地和一份母系文明传统。虽然现代摩梭人的“走婚”模式和内涵已经发生了很大变化,逐渐向“一夫一妻”制的固定婚姻方式转变,知母亦知其父,父亲的角色越来越重要,甚至走向男权制家庭,但其传统的“走婚”文化却是契合了母系氏族的“对偶婚”文化之本源。在形式上,通过创设特定场域的具体情境,为男女交往提供载体,以取悦异性获取婚配为目的,暮合晨离,存在配偶的相对稳定性;在内涵方面,均以母系下传,以母为大、以女为尊;在选择内容上一般通过异性的身体活动实践和身体技能展示,成就女性对男性的选择动机。

3.2本能需要——体育满足于人类生存发展

英国学者马林诺夫斯基在《文化论》中对其文化下过这样一个定义,“文化是包括一套工具及一套风俗—人体的或心理的习惯,它们都是直接或间接满足人类的需要”。需要是一切文化产生和传播的动因,任何一种文化的形成和发展都依赖于人类对它的需要程度,并激发满足需要的动机,形成满足需要的行为。因此,原始体育文化的起源和演进也充分取决于人类对它的某种需要及需要程度如何。本能是与生俱来的,马斯洛认为,人类身上除了一般意义上的本能之外,还存在一种类似本能的需要,这种需要在某种程度上是先天给定的,但它的发展(与此相关的行为、能力、认识及情感等)却离不开社会环境的影响,这便是拟本能需要。满足人类如饥、渴、衣、住、性等生理上的需要,方能维持人类基本的生存,在特定情境下的所能去创造、实现和满足这种需要,是人的本能使然。然后随着社会的发展、社会环境的影响,便会产生满足生理需要外的精神需求和社会文化等的拟本能需要,形成今天人类的生存和发展。

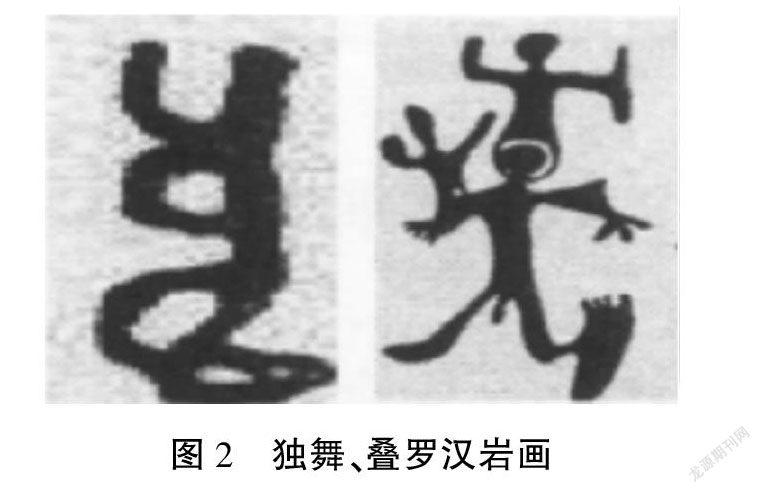

“体育”虽然属于19世纪的西方舶来词,但若按其本质和内涵,其实体育活动的萌芽始自人类之初,是伴随着漫长的人类和人类社会的形成而以不同的形态而存在着。在我国岩画分布的重要地区之——宁夏贺兰山岩画中(如图2~4),栩栩如生的独舞、叠罗汉、格斗、射箭、摔跤、骑猎、行走、奔跑、跳跃等无不含有体育的因素,也无不是处于生产力低下的远古时代人们的生产劳动和生活方式的生动反映,深刻传递着原始人类繁衍生息、强身健体、与恶劣的生存环境抗争的经历。在蛮荒时代,古人类为了满足最基本的生存需要,为了抵御凶猛的大型野兽、为了猎捕速度快于人类的动物,就必须学会简单的劳动和生活技能。如何躲避、攀爬、跳跃、奔跑、投掷,如何制作和使用简单的工具,如何提高跑、跳、投等必需技能的速度、高度和技巧等,模仿、師从于长辈和增强平时的习练活动,以满足本能的生存需要,而技能的获得和收获后喜悦的庆祝又激发着人类拟本能的精神需求。以婚姻为形式的繁衍是伴随人类和人类社会形成和发展的,婚姻形式的变革体现了原始人类的进化历程,是生产关系所有制的反映,满足最基本的生理需要本能是人类予以生存的基础,满足人类繁衍的生生不息是保证人类发展的根本。所以取悦异性就其最根本的生理需要,是借助体育活动的载体体现本能以实现人类生存发展的需要,其中身体基本技能的习练和提升虽然与现代体育的形式、内容和功能可能不尽相同,却充分包含了体育的因素。

3.3合理存在——体育是特定历史阶段的必然产物

根据恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中的论述,从恩格斯原始社会分期表可以看出对偶婚主要产生于蒙昧时期高级阶段和野蛮时代的低、中级阶段,并占据了野蛮时代的主导地位。事实上,野蛮社会的对外战争,频繁莫过于高级阶段,这时不但已有了对偶婚,也出现了对妻子独占的专偶婚。那么由此我们可以推出母系氏族时期只是到了野蛮时代的高级阶段伴随剩余产品的出现才开始了频繁的对外争夺战争,逐渐出现并慢慢进入多妻制和专偶制的父权制社会。父权制也不是一开始就有的,人类曾经经历了长期的母权制,从母系社会到父系社会是人类历史演进的基本规律。在蒙昧时代的高级阶段持续到野蛮时代中级阶段的时间里,人类祖先主要过着对偶婚的母系氏族生活,到能够逐渐产生剩余产品的野蛮时代高级阶段,足以证明人类祖先史上对偶婚时代在生活、生产等方面的进步发展和繁荣。生产力一旦提高到出现剩余产品,便引起部落间的掠夺战争,战争中出现的掳掠婚不但改变了由女性下传的世系,也破坏了原始共有制,使人类进入私有制社会。因此,“战争起源说”的观点可以追溯至野蛮时代的高级阶段,至今最早的体育史料《荷马史诗》也是对古希腊野蛮全盛时期的真实写照。把母系氏族晚期出现了剩余产品才开始的频繁对外战争作为体育起源的本源,是对起源于蒙昧时代高级阶段和长期占据野蛮时代主导地位的对偶婚时代身体实践活动考察的缺失。本研究通过叙事法对对门居和对偶婚时代史料考证,发现在这个占据母系氏族主导地位的对偶婚时期,是有着有目的、有意识的丰富的身体活动实践,对其的合理性存在应该做一考证和论述。

“正在形成中的人”繁衍至今,从对大自然的未知、恐惧而盲目崇拜到有目的、有意识的探索、改造而主动适应,人类经历了艰难漫长的历程。从人类智识开悟的那一天起,就不仅对大自然有了物质需求,也表现出拟本能的精神需求,如庆祝丰收的舞蹈,崇拜图腾的祭祀活动,劳动之余的攀爬、投掷、射箭等比赛的娱乐活动无不来自于劳动的实践并产生于人类精神意识的需求,体育的因素伴随人类的生存和发展以不同的形态体现。史学家认为人类歌舞最早产生的原因可能是对于劳动成功的庆祝,对自然的崇拜,对于祖先的祭祀和对两性的诱惑。如此通过代际之间的口耳相传,身体习练不断的扩展创新需求,才有了今天的丰富多彩。那么体育为什么会作为对门居、对偶婚时期取悦异性的一种符号表征呢?劳动促进猿转变成人类,体育的因素寓于生产劳动中,是为满足人类生理需要和安全需要所必须掌握的基本身体技能的合理性存在,即来自于人类生存与发展的工具理性需要,但此时于生产劳动的身体技能并不是体育。当生产力发展到一定阶段时,便会以合理的方式在满足人类基本生存需要的基础上在特定的时间和空间以满足某种特定精神需要的非生产性劳动方式必然出现,以取悦异性而获得的对偶婚形式便是在此基础上的拟本能需要。体育强身健体的本质孕育在劳动中是原始祖先生存和发展的需要,而在对偶婚时期作为取悦异性的方式是以体育的因素展示自身力量和技能,以获得愉悦和满足感,是在特定历史阶段的体育以其合理性存在的被需要。追本溯源,体育的产生和发展是一个持续、渐进的过程,体育的因素最初来自人类的生产劳作,是为了满足基本生存需求,然后以不同的形态满足于娱乐、宗教、巫术、战争、军事训练、医疗保健等的需要,而不断促进体育活动的丰富和发展。当生产力水平发展到一定程度时,体育便作为一种休闲手段满足人们的业余文化生活,作为判定一个社会发展阶段是否繁荣的标准,像今天的体育变成人们的一种生活方式。

4结语

格尔茨曾指出,“对文化的分析不是一种寻求规律的实验科学,而是一种探求意义的解释科学”。无论从哪一种视角探索体育起源,都不能脱离其特定的历史文化背景和人类进化的时间主轴线,历史总是在曲折中不断向前发展,体育的因素同样与人类共生存,并随着人类的发展和进步而趋于形式多样化和功能多元化。追踪一项伴随人类至今历时几百万年而且愈发不可少之的伟大运动渊源,必将道阻且长。因为“无论历史学家能够选择和实际选择的史料多么接近真实,多么接近人们的实际经历,他们最终写出来的史书在某些方面肯定有别于真实的历史”,无论方法论如何接近真实,出土的考古文物多么逼真,岩石壁画多么形象.....做为体育史研究者,对于不可能存在的直接参与者的感受和行为,甚至面对史上根本没有文献记载的久远时间长河,无论社会学的想象力多么丰富,却也难免显得无能为力,只能“利用搜集到的证据和自己的所有想象力,努力去理解和解释历史”。

参考文献:

[1]谭华.体育史.北京:高等教育出版社,2009:10-16.

[2]马丁·海德格尔.海德格尔选集.孙周兴,选编.上海:上海三联书店,1996:237.

[3]刘桂海.体育,如何而来: 一个文明史观的考察.北京体育大学学报,2016,39(1):32-40.

[4]福柯.知识考古学.谢强,等译.北京: 三联书店,2003: 177.

[5]恩格斯.劳动在从猿到人转变过程中的作用.中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,译. 北京:人民出版社,1971:21.

[6]孙金亮.论体育之源流.广州体育学院学报,1982(1):40-46.

[7]李崇坤,惠蜀.试论劳动对体育形成和发展的影响.成都体育学院学报,1983(1):1-4.

[8]旷文楠.体育起源论略.四川体育科学,1984(3):12-15.

[9]张元.人类进化与体育起源.内蒙古师大学报:哲学社会科学版,1990(2):82-86.

[10]刘秉果.中国体育史.上海:上海古籍出版社,2003:3.

[11]李荣日.体育“生存论”辨思.沈阳体育学院学报,2011,30(3):8-10.

[12]毕近杰.再论体育起源.体育文化导刊,2015(4):186-189.

[13]陈青.人的需要·中介手段·体育起源.西北师大学报:社会科学版,1993(3):101-104.

[14]何维民,苏义民.关于体育原点的思考.武汉体育学院学报,2010,44(8):14-19.

[15]兰薇.基于起源论与本体论的体育与人权的探讨.北京体育大学学报,2012,35(5):32-36.

[16]刘德,王华倬.生命安全教育: 体育教育的本源回归探索.北京体育大学学报,2015,38(7):112-116.

[17]许利群,董传升.论技术对体育起源的作用.沈阳体育学院学报,2009,28(6):51-55.

[18]熊志冲.从本能的嬉戏到文化的体育——体育起源新论.新探索,1988(6):14-17.

[19]韩淑艳,纪成龙.基于游戏视角下的体育起源探讨∥中国体育科学学会,2014第二届海峡两岸体育运动史学术研讨会论文集.2014:711-715.

[20]刘礼国.体育起源新说.体育学刊,2003,16(2):1-5.

[21]张锁宁.劳动和祭礼仪式的产儿——原始体育活动的产生.体育文化学刊,2005(8):76-77.

[22]吕利平.旧石器文化与体育起源的考古学推论.体育科学,2013,33(6):92-97.

[23]崔乐全.原始体育文化起源的考古学研究.山东体育大学学报,2002(2):11-19.

[24]胡小明.从左江岩画看民族体育的起源和传播.成都体育学院学报,1992,18(2):29-33.

[25]郑文强,姚辉洲,梁柱平.体育起源“多元合力”说研究.当代体育科技,2016,6(25):1-3.

[26]魏彪,赵岷,李翠霞.原始体育起源浅析.雁北师范学院学报,2003,19(2):109-110.

[27]钟永锋.基于“本能思考”之“体育起源”——对巴西和委内瑞拉“雅诺马马部落”的生态探究.山东体育科技,2016,38(5):12-16.

[28]成都体育学院体育史研究所.体育史.成都:成都体育学院,1985:2

[29]曹湘君.体育概论. 北京:北京体育学院出版社,1985:45.

[30]体育史编写组.体育史.北京:高等教育出版社,1987:12.

[31]颜天民,熊焰,余万予,等主编.体育概论 体育史 奥林匹克运动 体育法规.桂林:广西师范大学出版社,2000:99.

[32]谭华.体育史.北京:高等教育出版社,2005:19.

[33]郝勤.体育史.北京:人民体育出版社,2006:5.

[34]唐宏贵.体育概论.北京:人民体育出版社,2007:12.

[35]龚田夫,张亚莎. 原始艺术.北京:中央民族大学出版社,2006:28.

[36]叶加宝,苏连勇.体育概论.北京:北京体育大學出版社,2005:2.

[37]蔡芯圩,陈怡安.用年表读通西方艺术史.上海:上海交通大学出版社,2018:4.

[38]常任侠.东方艺术丛谈.合肥:安徽教育出版社2006:21.

[39]贾雪枫,肖成全. 我国原始社会的性别图腾.西南民族学院学报:哲学社会科学版,1992(5):93-95.

[40]乌丙安.中国民俗学.沈阳:辽宁大学出版社,2004:231.

[41]宋澎.半坡史前婚姻形态试析.史前研究,2010:290-294.

[42]王承权. 从我国民间传说看母系氏族社会.广西民族研究,1992(3):81-88.

[43]班运翔,杨冬燕.浅论我国神话中的兄妹成婚.西北民族大学学报:哲学社会科学版,2013(3):129-133.

[44]恩格斯.家庭、私有制和国家的起源∥马克思恩格斯选集:第4卷.北京:人民出版社, 1995.

[45]丁鼎.论“姨服”重于“舅服”所蕴含的上古婚姻遗俗.山东师范大学学报:人文社会科学版,2018,63(1):75-82.

[46]恩格斯. 家庭、私有制和国家的起源∥中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译.北京:人民出版社,1972.

[47]孙秉莹,等.世界通史纲要(古代部分).长春:吉林文史出版社,1985:12-13.

[48]杨正存.苗族对偶婚的缩影——论苗族洪水神话的婚姻观.吉首大学学报:社会科学,1990,11(3):33-36.

[49]马薇.浅析中国古代女性社会地位变迁.兰州教育学院学报,2012,28(4):23-24.

[50]吴存浩,朱兆新.关于男性替代女性农业管理职能的原因及其影响的思考.中国农业通史学术研究专栏,1999,18(3):72-79.

[51]赵晓茂,周莉.步履维艰的一夫一妻制.中国性科学,2004,13(11):32-35.

[52]张涛.“产翁制”的出现与母权制向父权制的转变.民俗研究,1995(4):58-62.

[53]宋瑞芝,余志权.女蜗与伏羲:华夏初民对两性关系的认识.湖北大学学报:哲学社会科学版,2003,30(1):85-89.

[54]王成军.论妇女在由群婚向对偶婚转变中的作用.陕西师大学报:哲学社会科学版,1994,23(1):81-88.

[55]春城.应重新认识父系的起源与私有制的关系.马克思主义研究,2003(4):80-88.

[56]张学军.原始体育文化的發生及其演进研究——以中国原始体育文化研究为例. 兰州:西北师范大学,2011:21.

[57]韩丹.对我国体育认识和概念演变之起源的探讨.体育与科学,2012,33(1):1-9.

[58]朱敏敏,郭鹏.传统体育与巫、舞、武之间的内在渊源探讨.山东体育学院学报,2018,34(6):60-63.

[59]崔凤祥,崔星.原始体育文化的起源与史地环境.体育文化导刊,2008(7):125-126.

[60]颜绍泸,周西宽.体育运动史.北京:人民体育出版社,1990:17.

[61]饶平.中国民族传统体育文化生态研究.长沙:湖南师范大学,2015:64

[62]胡小明,杨世如.独木龙舟的文化解析——体育人类学的实证研究(二).体育学刊,2010,17(1):1-9.

[63]顾晓艳,等.传统体育文化在水族山寨中的生存状态——水族“端节”赛马活动的变迁.中国体育科技,2006(5):38-40.

[64]赵鹏. 泸沽湖畔走婚文化的当代抉择.北京:中央民族大学,2011:23.

[65]马凌诺斯基.文化论.费孝通,译. 北京:华夏出版社,2002:15.

[66]时蓉华.社会心理学. 杭州:浙江教育出版社,1998:53- 54.

[67]杨军.对恩格斯“起源论”的三个误解.吉林大学社会科学学报,2006,46(2):122-128.

[68]张奎良. 马克思对人类社会原生形态的执着探索.马克思主义与现实,2015(3):42-48.

[69]格尔茨.文化的解释.韩莉,译.南京: 译林出版社,2008: 5.

[70]柯文著.历史三调:做为事件、经历和神话的义和团.杜继东,译.南京: 江苏人民出版社,2000.