减税降费的实践、效果与空间测算

2020-12-21张鹏辉李雅敏

张鹏辉 李雅敏

摘 要:本文梳理了2008年以来中国历次主要减税降费的政策措施,并测算了未来减税降费的空间。结果发现:我国的宏观税负总体处于国际中等水平,2017年中国宏观税负约为29.1%,低于发达经济体平均水平(36.5%),但高于新兴经济体(26%);微观企业税负较重,一个典型制造业企业的税费占企业营业利润的52.55%。本文进一步构建财政收支平衡模型测算未来我国减税降费的潜在空间,结果表明未来几年内我国减税降费的空间并不大,2020-2023年减税降费的最大潜在空间分别为5850、2224、0、0亿元。本文建议下一阶段应进一步深化税制改革、优化税负结构、强化政策落实,以切实提高企业减税降费的获得感。

关键词:减税降费;财政收支平衡模型;空间测算

中图分类号:F812.4 文献标识码:B 文章编号:1674-0017-2020(9)-0007-10

一、引言与文献综述

减税降费是我国积极财政政策的重要发力点。近年来,为助推供给侧结构性改革、激发市场活力、稳定经济增长,减税降费步伐逐渐加快。2013-2017年间,全国营改增累计减税超过2万亿元,为小微企业提供各类税收优惠、清理各项收费,累计减轻市场主体负担3万多亿元;2018年企业和个人减税降费规模约达1.3万亿元;2019年国务院实施更大规模的减税降费,全年减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元。2019年12月,中央经济工作会议再次强调,积极的财政政策要大力提质增效,要巩固和拓展减税降费成效,大力优化财政支出结构。然而,即使面对如此大规模的减税降费,部分企业仍感到税费负担较重,减税降费的获得感不强,因此很有必要对减税降费的效果进行评估,为优化和完善新一轮减税降费政策提供决策参考。

从既有的研究看,近年来我国学者围绕宏观税负进行了广泛的研究。陈彦斌和陈惟(2017)发现与其他国家相比,我国的宏观税负水平并不高。姚林香和汪柱旺(2016)研究了与我国经济增长水平相匹配的最优宏观税负水平,研究结果表明近10年来我国宏观税负水平均超过最优水平的上限。吕冰洋(2017)研究发现,尽管我国宏观税负水平不高,但是企业税费负担仍然较重,主要是因为我国税制结构设置不合理。吴珊和李青(2017)计算了我国不同口径的宏观税负水平,并与国际比较发现,我国含税收的小口径税负水平不高,但是包含非税收入、政府性基金、社会保险费的大口径税负水平远高于国际平均水平。任泽平(2018)比较了我国减税降费政策与特朗普减税法案的差异,结果发现我国大口径宏观税负水平高于美国。与此同时,不少文献对我国减税降费的效果进行评估。陈小亮(2018)发现2008-2015年我国宏观税负水平不降反升,减税降费效果不佳,随着2016年我国“营改增”政策以及减税降费政策的全面推行,宏观税负水平才有所下降,但是减税降费效果仍然弱于美国。杨灿明(2017)从制度层面分析减税降费效果不理想的原因,研究认为我国分税体制制约了减税降费长效机制的形成。闫坤和于树一(2018)通过对我国宏观税负进行结构性分解,发现当前我国宏观税负的下降空间有限,未来的减税降费政策需要从市场主体的“税感”出发进行有效扩展。

总体上看,已有文献充分肯定了我国减税降费带来的政策红利,并指出了进一步深化税收体制改革的重要性,但当前研究仍存在几点不足:第一,多数文献考察减税降费的效果,对近年来中央推行减税降费的内涵及特点关注较少;第二,宏观税负口径混乱,部分研究结论相悖,同时缺乏可用于国际比较的税负口径标准;第三,目前的文献仅定性分析当前减税降费的空间不大,缺乏定量测算。为了填补当前研究的空白,本文归纳梳理了2008年以来我国减税降费的内涵特征,科学测算我国的宏观税负水平并与国际水平比较,进一步通过建立财政收支平衡模型估计我国未来减税降费的空间,在此基础上提出政策建议。

二、减税降费在中国的实践

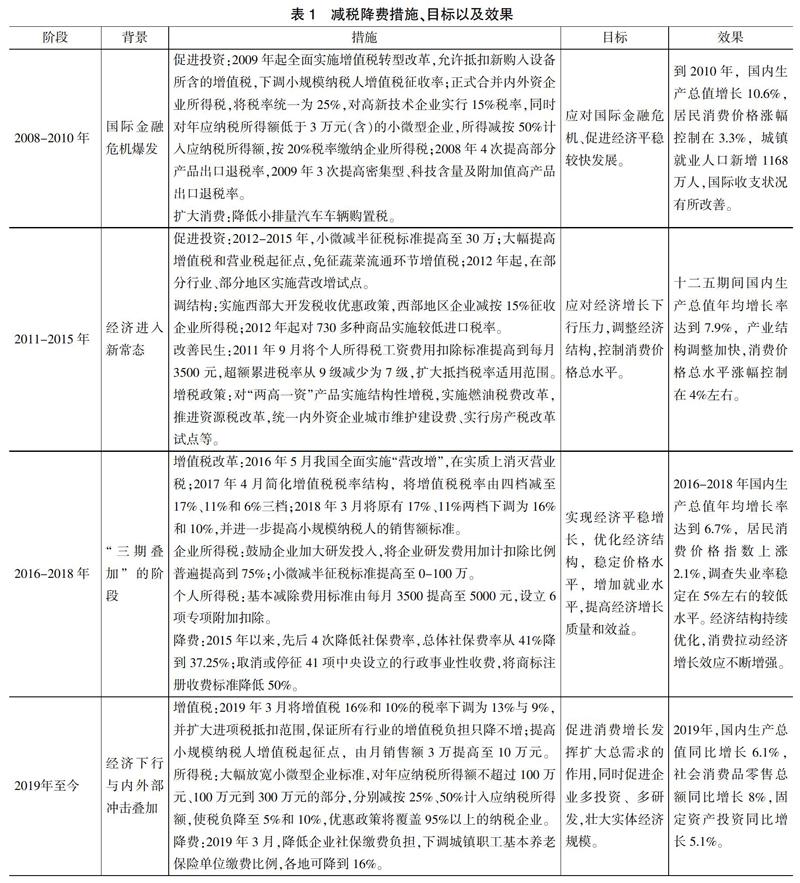

随着我国不同阶段经济运行形势变化,减税降费政策的内涵也随之发生重大变化。表1梳理了2008年以来减税降费的主要措施及特点,根据减税降费的特点,可将其划分为明显的四个阶段:

(一)2008-2010年结构性减税

2008年国际金融危机爆发,世界各国普遍采用积极的财税政策應对经济下行压力。为了提高国内有效需求,降低我国经济对外国市场的依赖,我国开始实施减税降费,以提高国内的消费能力消解部分过剩产能。这个阶段着重于从促进投资与扩大消费两个方面进行结构性减税,政策措施较为有效地应对了国际金融危机并促进了经济发展。

(二)2011-2015年深化结构性减税和税制改革

2010年政府工作报告提出:“继续实施结构性减税政策,促进扩大内需和经济结构调整”。在“十二五”时期,我国经济开始进入新常态,政府经济工作的主要重心为加快经济发展方式转变、经济结构调整,巩固和拓展国际金融危机应对成果。因此,深化“有增有减,结构性调整”的税制改革、减轻企业和居民税负、促进企业投资和居民消费成为宏观经济逆周期调节的重要举措。这个阶段,结构性减税从优化税制结构、服务经济增长和转变经济发展方式等方面入手,通过小幅度、小剂量的税负水平消减,达到扩大内需和优化经济结构的目的。

(三)2016-2018年定向减税和普惠式降费

“十三五”期间,我国经济发展进入“三期叠加”的阶段,企业面临成本不断攀升、供需不匹配、资本边际效率下降等多重问题,“供给侧结构性改革”在此期间被正式提出,政府试图从供给端着手通过制度改革解决我国经济的深层次问题。其中,通过减税降费降低企业经营成本是深化供给侧结构性改革中“降成本”的核心与关键。主要措施包括:全面实施“营改增”并下调增值税名义税率,扩大享受企业所得税优惠的小微企业范围,取消和停征一批政府性基金和政府性收费项目,改革和完善个人所得税制度等,这些政策有利于促进经济发展方式转变与经济结构调整。

(四)2019年至今普惠式与结构性减税降费

2019年,宏观经济运行面临外部冲击与内部风险并存、中期性问题和结构性问题叠加的复杂局面,宏观经济政策围绕“六稳”要求,强化逆周期调节。本轮减税降费政策的主要目的是在继续落实和巩固前期政策的基础上,将“挤牙膏式”的减税降费变为“大幅减税”,通过提高赤字率、扩大地方专项债券发行、提高特定中央企业特别是金融企业国有资本收益上缴比例等一揽子方案,配合完成减税降费计划,实现普惠式减税降费,解决前期企业“获得感”不强的问题。

三、中国宏观税负测算与国际比较

(一)宏观税负定义

宏观税负在我国最早定义为全社会总体“税收负担”,但目前还未有权威的共识,当前文献主要还是借助经典财税理论以及国际经济组织发布的指标进行衡量。西方税收文献从税负转嫁与归宿的角度分析,认为“宏观税负是政府税收总收入与该段时间内该国政府全部产出的比例”。同时,西方财税理论在解释“税收负担时,将“宏观客体税收负担”即“宏观税负”划归到“客体税收负担”下,指整个税源总体的税负情况,一般以税收占国民收入的比重或者税收占国民生产总值的比重衡量。据此,本文对宏观税负作一个较为清晰的定义,本文认为国民经济税负的轻重,是一个国家全体纳税人的税收负担水平,反映政府在国民收入分配中所占的份额,采用一个国家在一定时期内(通常为一年)税收收入或政府收入占当期国内生产总值(GDP)的比重进行衡量。在宏观税负水平测算公式中,可以明确公式的分母为GDP,分子为税收收入或政府收入。

(二)政府收入情况

由于我国市场经济机制尚不完善,与之配套的财政税收体制也仍处于发展变革中,我国政府在税收收入之外还有许多其他形式的收入,如非税收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入以及社会保险基金收入等,非税收入包含专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、捐赠收入以及其他收入。从收入性质看,政府收入主要是税、费、租、价四种形式,其中:专项收入、政府性基金收入中的彩票公益金、城市基础设施配套费、社会保险基金收入等具有“准税收”性质,这些收入具备税收之实,具有专项用途的公共财政支出特征;非税收入中的国有资源(资产)有偿使用收入、政府基金收入中的國有土地使用权出让金收入以及国有资本经营收入等是政府出租国有资本(资源)产生的收入,具有“租”类性质;行政事业性收费、政府基金收入中的车辆通行费、污水处理费等由于政府提供特定服务向特定对象收取的费用,具有“使用者付费”性质;政府性基金收入中农网还贷资金、铁路建设基金等根据基金管理条文,主要用于贷款还本付息的支出或者日常营运成本支出,具有“加价”性质;而对于罚没收入、其他项收入、利息收入(如政府住房基金收入是住房公积金的孳息收入)等不能归入以上四种形式归入其他收入,具体分类见表2。

根据以上分类,计算2018年我国政府收入中各类型收入占比情况,我国税收收入占比为50.09%,“准税收”性质收入占比23.84%,“租”类性质收入占比22.02%,“使用者付费”性质收入占比1.76%,“加价”性质收入占比0.54%。可以看出,除了税收之外,我国的政府收入近四分之一通过准税收及付费方式取得。

(三)宏观税负口径及水平测算

根据我国政府收入情况以及便于与国际经济体横向比较的原则,本文选取IMF公布的“一般政府收入/GDP”大口径宏观税负指标作为比较口径,一般政府收入为一般公共预算收入、政府性基金收入(不含国有土地使用权出让收入)、国有资本经营收入、社会保险基金收入的合并数据,并剔除了重复计算部分,同时根据我国政府预算制度差异的特点进行修正。社会保险基金收入中,对属于重叠部分的财政补贴予以扣除。国有使用权土地出让收入中,土地出让金是企业获得土地使用权需要缴纳的费用,其很可能提高企业的生产经营成本,从而降低企业的利润,因此需要将土地出让收入纳入统计口径中,但是需要扣除获取土地的成本才是政府可用的财务。

IMF口径=(一般公共预算收入+政府性基金收入(不含国有土地使用权出让收入)+国有资本经营收入

+社会保险基金收入-财政补贴)/GDP (1)

修正口径=(一般公共预算收入+政府性基金收入(含国有土地使用权出让收入)+国有资本经营收入+社

会保险基金收入-财政补贴-国有土地成本性支出)/GDP (2)

从表3可以看出,我国修正的宏观税负水平在29%-30%之间波动。2011-2014年宏观税负水平逐年增加,结构性减税的整体效果欠佳,修正的宏观税负水平提升了0.56个百分点,其中税收收入占GDP比重增加了0.19个百分点,财政收入占GDP比重增加了0.63个百分点;直到2014-2015年,结构性减税效应才有所显现,修正的宏观税负口径水平小幅下降0.15个百分点,其中税收收入占GDP比重下降0.37个百分点,但受非税收入的增长影响,财政收入占GDP比重仍然上升0.3个百分点;2015-2018年,我国开始全面推行“营改增”,同时配套一系列减税降费政策,减税效应凸显,修正的宏观税负口径水平下降0.55个百分点,其中税收收入占GDP比重下降1.2个百分点,财政收入占GDP比重大幅下降2.24个百分点。值得注意的是,2017-2018年,宏观税负口径小幅增加,虽然2018年度减税降费规模大幅扩大,但是受税费征管体制日趋规范的影响,社会保险基金收入增长较快。

(四)国际宏观税负比较

IMF公布最新数据截至2017年,在没有大的税制改革情况下,短期内宏观税率变化相对较小,不影响整體判断。发达国家的宏观税负一般在30%~55%,宏观税负较高主要是一些高福利国家,例如法国、意大利、德国、加拿大等。2017年我国修正的宏观税负为29.2%,低于发达经济体平均水平36.5%,高于新兴经济体平均水平26%。可以看出,我国宏观税负在全球处于中等水平。

四、微观企业税负及问题分析

(一)微观企业税负水平

近几年来我国宏观税负水平逐年降低,但微观层面的企业税负感受仍然较为强烈,存在着大规模的减税降费与民营企业“获得感不强”的矛盾,因此需要深入分析企业税费结构以反映企业税负的真实水平。从政府收入划分的角度来看,政府收入包含税收收入、非税收入、政府性基金收入、社保基金收入等,对于企业而言,这些均构成其实际成本。本文以一家典型制造业企业A为例,梳理该企业2019年全年需要缴纳的税费,如表4所示。A企业是一家集制造、科研、开发、销售为一体的国家二级中型企业,涉足商贸、印刷、医药包装等行业,并拥有一家控股子公司专业从事药品生产,公司注册资本为8100万元,销售网络覆盖全国,已步入销售额上亿元的规模经济行列。2019年,A企业营业收入15814万元,营业利润6786万元,实现净利润5530万元,生产效益良好。

从表4可知,除了应交税金外,A企业还需缴纳教育费附加、残疾人就业保障金、水利专项建设费用、土地闲置费、车辆通行费、污水处理费、水资源费以及“五险一金”、工会经费、教育经费等,这些费用同样具有法定性质,具有明确的征收标准。从A企业税负情况看,A企业总体税负占营业利润比重52.55%,其中应交税金占比40.5%,应交费用占比1.76%,五险一金及其他费用占比10.28%。A企业税负成本仍然处于较高水平,占企业营业利润五成以上,大幅压缩了企业的利润空间。

(二)当前我国减税降费存在的问题分析

从纵向比较看,我国宏观税负呈逐年降低的趋势,说明减税降费政策取得了一定的降负效应;从横向比较看,与国际比较发现我国宏观税负水平并不高,但企业税费负担较重。究其原因,主要是因为我国税负结构不合理、社保缴费负担重、减税降费政策落实难。

一是以流转税为主、以企业为纳税主体的税制结构导致企业税负感加强。在我国,企业作为纳税人,不仅要缴纳企业所得税、房产税等直接税,还要缴纳增值税、消费税等流转税。根据2018年税收收入比重,企业缴纳税收占税收总收入约90%,其中流转税占比47.96%,个人缴纳的所得税仅占比约10%。尽管流转税绝大部分要转嫁给最终消费者负担,但纳税主体仍然是企业,企业需要预先垫付这部分税额,构成企业的现金流出,对企业形成短期的税收负担,因此企业感觉税负较重。而相较于OECD国家的税制结构,各国政府税收收入集中在再分配环节,在生产和制造环节征收生产税比重较少;同时,国外企业在销售货物时缴纳的消费税在出售商品时就可收回,不占用企业资金,企业无需承担流转税的负担。

二是社保缴费居全球前列,企业负担依然较重。当前企业需要为职工缴纳医疗、养老、工伤、生育和失业五种保险,社会保险费依据职工工资总额的比例缴纳,国家依法强制征收。由于职工工资总额的刚性特征,这部分费用企业无法转嫁给职工,只能由企业负担,直接冲减企业利润。按照人力资源与社会保障部的规定,企业“五险”的缴费比例占到员工基本工资总额的25%-29.5%左右。根据数据统计,2016年部分发达国家雇主缴纳的社会保险费费率分别为:奥地利21.5%、德国19.33%、荷兰18.47%、日本14.59%、英国13.8%、美国7.65%、加拿大7.58%、泰国5.2%、印度尼西亚7.24%、南非1%等。我国社保缴费率较高,企业负担沉重。

三是减税降费政策效果未及预期。首先,部分减税政策门槛高、惠及面窄。如针对科技型中小企业,允许其将研发费用加计扣除75%,给予科技型中小企业更高的扣除比例,但是依据科技型中小企业认定办法,需要同时满足五个条件才能认定,多数企业反映门槛较高。其次,企业享受减税降费政策需要付出的成本较高,缺乏参与热情。如固定资产加速折旧政策带给企业的收益不大,仅仅有助于企业现金流改善,但是会计和税务的差异核算较为复杂,需要填写的表单工作量大,处理不慎可能出现涉税风险。最后,部分减税政策的传导路径不理想。如增值税税率下调,有助于商品和服务中的税收负担下降,从而降低最终商品和服务的价格,但是增值税核算覆盖商品和服务的整个产业链条,一旦税负在产业链中转嫁不充分,容易引发利益的重新分配,导致减税降费效果无法充分显现。

五、减税降费的空间测算

在我国当前的财政体系下,实际财政赤字主要由两部分构成,一部分是通过预算赤字来补充,主要通过发行国债和地方一般债的方式来实现;而预算赤字之外的缺口,通过结转结余及调入资金、预算稳定调节资金等进一步补充,最终实现资金来源与支出规模的匹配。根据财政收支科目,构建如下财政收支平衡模型:

全国一般公共预算收入+结转结余及调入资金+预算赤字=全国一般公共预算支出

+补充中央预算稳定调节资金 (3)

其中,结转结余及调入资金包括:从中央预算稳定调节基金调入资金、政府性基金预算、国有资本经营预算调入资金,地方财政使用以前的结转结余资金。政府性基金收支差额一般由地方政府专项债补充,因而在编制预算过程中,一般会实现政府性基金预算支出、政府性基金预算收入与地方政府专项债之和的大致持平。

政府性基金结调资金=政府性基金收入-政府性基金支出+专项债+上一年结转收入-结转下年支出(4)

对于减税降费空间测算,本文基于预设条件,对各个变量未来变化趋势进行推算,估计的结转结余及调入资金在满足财政收支的情況下,盈余的资金额度可作为当年减税降费的空间。

(一)条件一:一般公共预算收入和支出

一般公共预算收入与我国名义GDP的增长保持着高度的一致性。自2016年营改增全面推行以来,一般公共预算收入增速较名义GDP增速基本维持在3.5个百分点的缺口。因此,我们假定当前的积极财政政策方向不变,考虑新型冠状病毒感染肺炎对2020年一季度经济冲击的影响,假设2020年名义GDP增速为7%,2021-2023年名义GDP维持8%的年均增速。2020年2月份经济基本处于停滞状态,多数企业3月初开始陆续复工,当月经济活动影响下月财政税收,因此疫情直接影响3-4月税收收入尤其是3月份的税收,估计直接减少财政收入1万亿。因此预计2020年一般公共预算收入增速约为1%,2021-2023年年均增速维持4.5%。对于一般公共预算支出,“稳增长、稳就业”的需求强化财政逆周期调节作用,财政支出年均增速假定维持在近三年8%的增速。

(二)条件二:专项债扩容

2015年以来,新增专项债限额从2015年的1000亿扩大至2019年的2.15万亿,增幅逐年扩大。2019年11月财政部提前下达2020年专项债额度,为应对新冠疫情影响,财政部指出要加大宏观政策逆周期调节力度,扩大地方政府专项债发行规模,因此本文预计2020年地方政府债规模增幅在12000亿元,2021-2023年年均增幅维持在8000亿元左右。

(三)条件三:中央预算稳定调节基金调入资金及结转结余资金

从近几年中央预算稳定调节基金及结转结余资金使用和补充的情况看,该项每年使用规模不大。因此,本文认为两个科目主要作为预算平衡的残差调整项,并非财政结余的主要来源,和每年财政积极程度关系不大。假定2020-2023年中央预算稳定调节基金及结转结余资金与2018年持平,分别预计约为2000亿元和3000亿元。

基于以上条件,假定我国适度扩大财政赤字率至3%,本文对国有资本上缴比例、未来三年人口老龄化趋势、一般性支出变化、土地出让收入缩减等不同组合情况进行模拟,计算各个情景下我国减税降费的空间。

将情景模拟一的场景设置为:2020-2023年国有资本上缴比例提升至30%,未来三年人口老龄化逐年递增1%,一般性支出逐年压减5%。在国有资本收入方面,十八届三中全会明确提出,完善国有资本经营预算制度,提高国有资本收益上缴公共财政比例,2020年提高至30%。2019年,全国国有企业实现利润总额3.6万亿元,若国有资本收益上缴比例调整至30%,假定2020-2023年非金融企业年均利润增速0.5%,金融企业年均利润增速4%,同时假定国有资本经营支出维持近三年增速水平,国有资本经营预算可调入资金约为8687亿元、8879亿元、9080亿元以及9304亿元。在财政支出方面,一方面,人口老龄化形势的不断严峻,近三年来社会保障支出和医疗卫生支出占财政支出比例持续上升,若未来三年人口老龄化逐年新增1%,财政支出预计在原有增速的基础上预计多增2%;另一方面,根据安排,财政需要大力压减一般性支出,严控“三公”经费预算,取消低效无效支出,因此假定2020-2023年一般性支出逐年压减5%。在政府性基金收入方面,2019年以来土地出让收入将持续放缓,政府性基金收支难以出现明显盈余,在此情景下,假定2020-2023年政府性基金赤字与近两年持平,保持在6000亿元左右。从表5测算结果可以看出,2019年减税降费空间仍有732亿元,2020年、2021年分别为5850亿元、2147亿元,2022-2023年结转结余及调入资金不足以补充财政赤字,减税降费空间为0亿元。

依次设定其他情景,模拟情景二为2020-2023年国有资本上缴比例提升至30%,土地出让收入同比下降5%,人口老龄化逐年递增1%,一般性支出逐年压减5%,适度扩大财政赤字率至3%。模拟情景三为2020年国有资本上缴比例提升至30%,2021-2023年国有资本上缴比例提升至35%,土地出让收入同比下降5%,适度扩大财政赤字率至3%。限于文章篇幅,不再具体列出各项计算过程,结果如表6所示。总体而言,未来几年中国减税降费的空间有限,2020-2021年最大的潜在空间分别为5850亿元、2224亿元,2022-2023年的潜在空间为0亿元。

六、结论与政策建议

本文梳理了2008年以来中国历次主要减税降费的政策措施,并测算了我国宏微观税负水平及未来减税降费的潜在空间,结果发现:我国宏观税负处于国际中等水平,2017年我国宏观税负约为29.1%,低于发达经济体平均水平36.5%,高于新兴经济体26%。在此基础上,本文进一步构建财政收支平衡模型测算未来我国减税降费的潜在空间,结果显示未来几年内我国减税降费的空间并不大,2020-2023年的减税降费的最大潜在空间分别为5850、2224、0、0亿元。在高质量发展目标的要求下,为了更好地激发市场活力,使市场在资源配置中更好地发挥决定性作用,基于现行税制和当前减税降费政策存在的不足,下一步减税降费的关键不仅需要注重税费规模的总量减少,更要强调减税降费的结构性功能特征,在供给侧结构性改革中发挥引导作用,增强企业在减税降费政策中的“获得感”,真正实现减轻企业财务负担。为此,提出以下政策建议:

(一)深化税制改革,优化纳税人税负结构

一是深化增值税改革力度,增强税制中性属性。根据全球各国经验来看,简化税率、减少多档化税率将有效降低税收对市场经济运行的扭曲和误导作用。二是不断加大消费税改革力度,探索将消费税由原先的“价内税”转变为“价外税”,将原本由生产型企业代为缴纳的消费税改革为由零售企业直接进行缴纳。三是稳步推进个人所得税和房产税深化改革进程。个人所得税一方面要切实提升纳税遵从度和税收征收效率,在公平分配原则下实现应征尽征;另一方面在适度减轻最高边际税率的同时扩大个人所得税征税覆盖面,切实提升个人所得税在国民收入分配机制中的调控功能。同时,加快推动房产税相关立法工作,将部分土地类税收分门别类,调整和优化房地产市场交易相关环节的税收,避免出现重复征税。

(二)切实落实社保缴费降费政策措施,确保减轻企业负担

对于劳动力成本占比较高的行业或企业,应当实施动态监测,以便能在政策实施过程中更好地减轻此类企业的负担;对于一些小微型企业的社保缴费负担,国家应针对性出台相关降费政策,确保缴费负担有所下降。同时,社保缴费降费需要一系列政策予以配合,一是提高企业职工基本养老保险基金中央调剂金所占比例,加快全国养老保险统筹规划工作;二是继续加快划转国有资本充实社保基金的改革步伐,适度加大划转比例和扩大划转范围,尽可能在保证现行职工养老保险金待遇不受到明显影响的基础上,有效、深入地推进社保降费改革的深化力度;三是加强商业保险的行业规范和监督。在执行上述降费政策的同时增加企业和个人购买商业保险的税前扣除额范围和额度,作为新形势下社会保障体系的有力补充。

(三)完善相关配套措施,将减税降费政策落到实处

首先,逐步完善增值税减税政策体系。各层级地方政府结合当地实际情况,出台有效的配套政策和措施,以保证减税降费方针能够切实落地,尤其是针对增值税税率降低,可能使生产、生活性服务业进项税额减少的情况,出台增加税收抵扣政策的相关配套措施,确保所有行业增值税税负做到只减不增。其次,对于现有已经出台的减税政策中存在的门槛高、征税对象无法切实享受到政策红利的情形,完善相关措施,提高政策实际落地率。最后,注重和優化减税降费政策的具体操作和实施办法,充分考虑政策制定和执行过程中可能存在的问题,建立健全政策事前评估体系和事后考核机制,对政策带来的影响和效果进行科学有效的评估。

参考文献

[1]陈彦斌,陈惟.中国宏观税负的测算及启示[J].财经问题研究,2017,(09):3-10.

[2]陈小亮.中国减税降费政策的效果评估与定位研判[J].财经问题研究,2018,(09):90-98.

[3]冯俏彬.中国财政可持续之道:基于政府收入体系视角的研究[J].地方财政金融,2019,(03):4-10.

[4]吕冰洋.我国宏观税负不高,为何企业感觉负担重[J].人民论坛,2017,(03):82-83.

[5]李莹.减税降费的需求、空间与政策建议[J].发展研究,2019,(05):27-31.

[6]庞凤喜,刘畅.论减税降费与税负结构优化[J].税收经济研究,2019,(03):13-19.

[7]任泽平.特朗普税改:主要内容、影响、全球减税竞争与中国税改——供给侧改革系列研究[J].发展研究,2018,(02):42-52.

[8]吴珊,李青.当前我国企业宏观税负水平与结构研究[J].价格理论与实践,2017,(01):31-35.

[9]杨灿明.减税降费:成效、问题与路径选择[J].财贸经济,2017,(09):5-17.

[10]姚林香,汪柱旺.我国最优宏观税负水平实证研究——基于经济增长的视角[J].当代财经,2016,(03):33-42.

[11]闫坤,于树一.开启减税降费的新时代:以降“税感”拓展政策空间[J].新时代税收发展论坛,2018,(03):3-9.

[12]周克清,郑皓月.新一轮减税降费如何增强企业与居民的获得感[J].地方财政研究,2019,(03):34-40.

The Practice,Effect and Space Calculation of Tax Cuts and Fee Reductions

ZHANG Penghui1, LI Yamin2

(1Fuzhou Central Sub-Branch,the Peoples Bank of China ; 350003

2Zhangzhou Central Sub-Branch,the Peoples Bank of China; 363000)

Abstract:This article summarizes China's major policy measures for tax cuts and fee reductions since 2008, and calculates the space for tax cuts and reductions in the future. The results show that China's macro tax burden is about 29.1% in 2017, which is lower than the average level of developed economies (36.5%) , higher than that of emerging economies (26%), generally at the international-ly average level. However, the tax burden of micro-enterprises is relatively heavy, the taxes and fees of a typical manufacturing enter-prise accounts for 52.55% of the enterprise 's operating profit. We further build a fiscal revenue and expenditure balance model to mea-sure the potential space for tax cuts and fee reductions in the future. The result shows there is not much room for tax cuts and fee re-ductions in the next few years. From 2020 to 2023,the maximum potential room will respectively be 585 billion yuan,222.4 billion yuan, and zero yuan afterwards. It is suggested to deepen the tax reform, optimize the tax burden structure, and implement relevant policy and measures, so that earnestly enhance the sense of acquisition of enterprises.

Keywords: Tax cuts and fee reductions, Macro tax burden, Micro tax burden, Financial revenue and expenditure balance model

责任编辑、校对:罗慧媛

收稿日期:2020-07

作者简介:张鹏辉(1989-),男,福建仙游人,博士,经济师,现供职于中国人民银行福州中心支行。

李雅敏(1989-),女,福建漳州人,硕士,经济师,现供职于中国人民银行漳州市中心支行。

注:本文为作者观点,文责自负。