健康科普工作提升医务人员人文素养的实践研究

2020-12-15文/刘沁

文/刘 沁

就医环境和就医模式的改变,对医院如何提升医务人员的人文素养、加强医德医风建设带来了新的挑战,既往研究中在提升医务人员人文素养的路径方面,多建议通过增设人文相关培训课程、定期举办讲座、引入考核机制等方式进行1,但在实际操作中仍存在因医务人员工作强度大、医患信息不对称、优质医疗资源紧缺等原因而影响效果。寻找一种适合当下传播语境,符合当前医疗服务模式的提升途径显得尤为重要。2019年7月,国务院印发的《健康中国行动(2019—2030年)》把“实施健康知识普及行动”放在重要地位,各级公立医院及其医务人员成为了健康科普的“主力军”。通过四川大学华西医院的健康科普工作实践研究发现,受益的不仅是获取健康科普知识的大众,医务人员的人文素养也能在开展科普工作过程中得到有效提升。

健康科普工作对提升医务人员人文素养的意义

党的十九大报告中明确提出要实施“健康中国”发展战略,要求医务人员在诊疗过程中要重视与患者的沟通,但在医疗资源分配不均衡、患者人数多等现状下,实现医生利用 门诊或患者住院的时间充分与之沟通并不现实,所以公立医院在人文关怀方面普遍存在重疗效、轻沟通的问题2。健康科普工作借助互联网平台的扩展性、及时交互性、延续性等特点,可以一定程度上弥补沟通不足的问题。同时,好的健康科普作品从构思到发布,需医务人员从患者角度出发,在创作过程中融入人文精神内涵,才能有温度、有广度、有深度。

为更多人服务,让医务人员的获得感更强。医务人员基于移动互联网平台开展健康科普工作,可以打破传统医患沟通场景、时间、地域、受众人数的约束,为更多人提供医疗健康资讯服务,自身的获得感也会更强。

第二,有更多及时互动,让医务人员的共情力更强。健康科普不仅能让患者更了解疾病有更好的依从性,还能促进医患之间的互动。目前,不少医务人员都通过微信、微博等具有沟通功能的平台发布科普作品,受众和作者可通过该平台及时互动,这种高互动性会拉近医患之间的距离,让医务人员更了解患者的状况,多从患者的角度思考问题,具有更强的共情能力。

第三,有更多主动性,潜移默化的影响会持续更久。以往公立医院对提升医务人员人文素养主要通过邀请专家现场讲课,医务人员被动听的方式进行,但这种方式可能存在培训期间感受深,培训结束后则淡化的问题。而健康科普工作则是由医务人员主动,尤其在收到良好的反馈及了解受众对他们有期待、有需求后,会激励他们继续做好科普工作,在该过程中,潜移默化地提升了医务人员的责任感、使命感,对其在人文素养上的影响是长期且持续性的。

以健康科普提升医务人员人文素养的华西实践

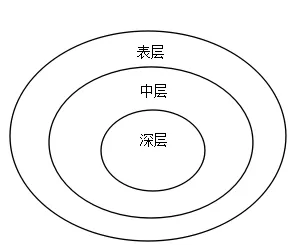

图2 人文性医疗服务的三重

人文性医疗服务包括表层、中层、深层服务三重(如图2所示)。其中,表层是指良好的服务态度;中层是要有同理心亲友式的服务;而深层则是指的医务人员要成为患者的精神支柱4。通过科普工作在人文性医疗服务中可提供中层甚至深层的服务。四川大学华西医院从2015年在其官方微信公众号、微博、抖音等多个平台上开展健康科普,从医院到科室到个人建立了系列健康科普矩阵,整体运营实力及影响力在国内公立医院排名靠前,在5年的实践中,着重从以下5方面入手,达到通过健康科普工作提升医务人员人文素养的目的。

贴着大众的视角:科普要看得懂

在开展健康科普工作时,最重要的就是产出的图、文、视频要让普通大众看得懂。纵观目前已在网络上发布的多数医学科普作品,其专业性一般都有所保证,但通俗性上要打折扣,在解释某种病症时运用了不少晦涩难懂的专业医学词语,让大众阅读和理解起来有困难。华西医院的科普作品一直以通俗、有趣、可读性强为特点,这是因为在产出科普作品时有一套成熟的成稿流程和机制,秉持着“专业人做专业事”的原则,将医学专业的事交给医学专家来做,将通俗化、趣味化的专业事交给宣传部专业人员来做,这样既保证了科普内容的专业性,又让科普作品通俗易懂具有可读性,才会达到良好的传播效果,激励医务人员积极参与。

揣着对患者的同理心:文风有收有放

华西医院的科普作品集中在其官方微信公众号上发布。运营5年以来,以四川话表述,幽默、轻松的语态,结合特色表情包在国内医疗机构的健康科普作品中极具辨识度,但并不是所有的科普文章都适合使用风趣的语言来撰写。比如,在涉及到抑郁症、儿童性侵等话题时,则会收敛文风,用冷静且温和的语言,因为考虑到这部分科普的受众,可能自己就是抑郁症患者,也有可能是儿童性侵受害者的家属,如仍用幽默语调来撰写,可能对他们造成潜在的二次伤害。这样“有收有放”的创作态度,也正是参与科普创作的医务人员揣着对患者及家属的同理心的体现。

换位科普的主讲者:话筒交给患者

在普及健康知识的过程中,除了医务人员是主力军之外,患者也可以成为科普的“主角”。四川大学华西医院于2019年在微信公众号上发布过《我在华西眼科352天斜视“整容”的日子》,该文章作者是一名斜视患者,用日记记录了在华西医院就诊、手术、恢复的经历,发布后获得了4万人次的点击阅读。人文性医疗要求为大众提供亲友式的服务,通过接受治疗的患者来作为科普主讲者,受众的亲切感会更强,接受度会更高。

科普不只说成功 也要谈失败

医疗技术服务的无形性和难以理解性,让医患之间有着较强的距离感,加之华西医院是国内一流的疑难疾病诊疗中心,很多患者对该院会出现期望值高于现有医疗水平的情况,认为来到华西病就应该治好,如没治好则是医生操作失误,带来了诸多医疗纠纷风险。良好的医患关系会让医务人员更重视对患者的人文关怀,反之,尖锐的医患矛盾让医务人员在开展医疗工作时可能出现冷漠、胆怯等情况。为了合理管理患者及家属的期望值,华西医院在开展健康科普工作中不会只谈成功,也会提到一些失败的案例。如在其微信公众号上曾科普过一个患有复杂先心病患儿的故事,虽然最终以医务人员多次抢救无效失败而告终,但在此过程中,既让大众了解到目前真实的医疗水平,同时也展现了医务人员面对疾病、死亡无能为力和脆弱的一面,让大众更理解他们。

科普是所有人的事,医、护、技、学生全面参与

提升医学人文素养是所有医务工作者的必修课,而能够帮助提升医学人文素养的健康科普工作自然也是医务工作者的“工作”。有的人总认为,健康科普工作就是医生的事,其实健康科普的范畴大到癌症等重大疾病,小到抽血、化验大小便等容易忽略的小事,不仅医生,护理、医技就连医学生也应该积极加入到健康科普工作中来。华西医院从2015年至今,其微信公众号推送了近300余篇原创的科普文章,有48个科室参与创作,包括医生、护理、医技、科研、管理等专家400余名,医学生60余名,同时医院内还有以科室、亚专业、疾病、个人为单位的科普矩阵,形成了医务人员积极参与、医院层面大力支持、大众喜欢看的良性氛围。

思 考

开展健康科普工作是提升人文素养的有效方式

医务人员人文素养的提升路径之一是人文胜任力(与技术胜任力对应)的培育,其中人文胜任力构成包含习医动机与职业价值追求、共情能力、关怀能力、沟通艺术、利他情怀、叙事能力、职业反思能力、生命/健康教育与死亡辅导意识与艺术、人文阅读水准9种能力5。这9种能力与科普作品的构思、创作、发布等每一个环节密切相关,所以,医务人员长期参与到健康科普工作中,能有效锻炼和提高这些能力,对其医学人文素养有提升作用。

整合资源 助医务人员开展科普工作

医务人员人文素养的提升体现着医院人文性医疗的软服务水平的提高,所以医院应是科普工作的组织者,整合资源集中优质力量打造优秀科普作品,以帮助医务人员做好每一个科普作品。一定要避免出现靠医务人员自己单打独斗的情况,否则可能出现一开始凭着兴趣和对患者的关心做科普,但因个人能力及影响力有限,屡次产出的科普作品没有得到好的传播效果而最终放弃。同时,建议医院将健康科普工作成效纳入医务人员的考评机制中,以提高其参与科普工作的认同感和积极性,营造良好的科普工作氛围。

重视和鼓励医学生参与科普工作

医学生近年来也是加强人文素质教育的重点对象,但仍存在一些如过于强调自我、缺乏集体荣誉感、社会责任感、书面表达等能力欠缺等问题6。加强对医学生人文精神的培育,重视和鼓励医学生参与到健康科普工作中来就是一种很好的锻炼方法,撰写科普文章既对医学生专业上有要求,又锻炼了其逻辑思维、书面表达能力及对患者的共情能力。对医学生来说,提升医学人文素养不仅是上课、听讲座就能实现,更多需要在现实中有榜样、在历练中有成长、将人文关怀的精神内置于心,才能成为符合社会要求的具有人文素养的专业医学人才。