上海市普陀区2005—2019 年梅毒疫情分析

2020-11-24杨咏梅后永春郑亦慧

魏 巍,杨咏梅,后永春,刘 艳,郑亦慧

自2006 年开始,梅毒一直为上海市乙类法定传染病报告中的第一顺位。2005—2013 年上海梅毒疫情呈现先上升后下降的趋势[1],梅毒疫情较为严峻。普陀区为上海市城区郊区接合地区,流动人口及外来务工人员较多,传染病防控压力较大。为更好地了解上海市普陀区梅毒疫情现状及流行特征,从而为制定防控措施提供科学依据,现对普陀区2005—2019 年的梅毒疫情进行分析。

1 资料与方法

1.1 资料来源

梅毒疫情资料来源于中国疾病预防控制信息系统的疾病监测信息报告和管理系统。选择2005—2019 年现住址为上海市普陀区的梅毒病例,人口学资料来源于上海市普陀区统计年鉴,2019 年以2018 年为参照。

1.2 统计学方法

将上海市普陀区2005—2019 年梅毒数据用Excel 2007 及R 软件进行统计,包括发病率、构成比、三间分布的描述性分析、人口学特征及梅毒类型卡方检验等。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 疫情概况

2005—2019 年,上海市普陀区共计报告梅毒10,094 例,发病率为55.2/105,2009 年最高,77.1/105;2018 年最低,43.1/105。总体上,2005—2009 年发病率呈上升趋势,自2009 年以后,整体上呈下降趋势。2005—2009 年均增长为12%,2009—2019 年均递降为5%。

2.2 梅毒历年分型构成

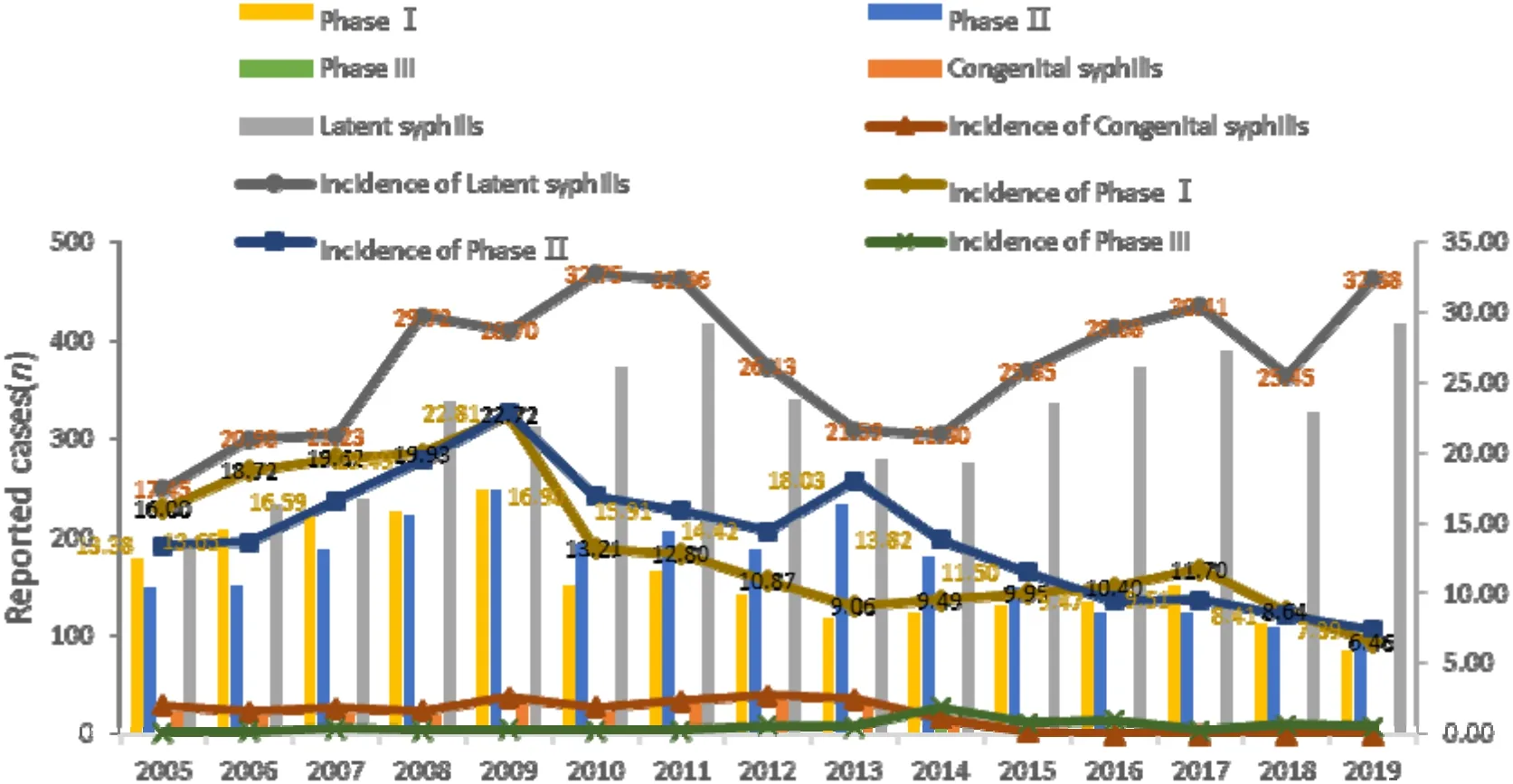

2005—2019 年报告病例中,I 期梅毒2,380 例(23.6%),发病率为12.9/105,其中2009 年发病率最高,为22.7/105;2019 年最低,为6.5/105;II期梅毒2,546 例(25.2%),发病率为13.8/105,其中2009 年最高,为22.8/105,2019 年最低,为7.4/105;III 期梅毒95 例(1.0%),发病率为0.5/105,其中2014 年最高,为1.9/105,2005 年最低,为0.1/105;胎传梅毒238 例(2.4%),发病率为1.3/105,其中2012 年最高,为2.7/105,2016—2019 年最低,为0;隐性梅毒4835 例(47.9%),发病率为26.3/105,其中2019 年最高,为32.4/105,2005 年最低,为17.5/105。

历年不同类型梅毒报告发病情况见图1。2005—2019 年II 期梅毒报告发病率高于I 期,Ⅰ期、II期梅毒分别于2009 年发病率达到高峰;隐性梅毒2010 年发病率达到峰值,发病率较其它型别梅毒高,III 期梅毒发病率较低;胎传梅毒由于2015 年诊断标准的变化,报告数降低,2016 年降至零报。

图1 上海普陀区2005—2019 年报告梅毒病例数及发病率

2.3 流行特征

时间分布:一、二月份报告病例数较其他月份少,分别为625 例、582 例,其他月份报告病例数相近,均在800 例以上。以8 月份病例报告数最多,为992 例。

地区分布:报告病例以本区为主,为6,678 例(66.2%),外省市为3,416 例(33.8%)。外省市占比在2010 年达到峰值,为42.8%,2008—2011年其均占35.0%以上。

人群分布:2005—2019 年报告病例中男性5,269 例(52.2%),女性4,825 例(47.8%),男女性别比1.1∶1。2010 年男女性别比最小,为0.7∶1,2018 年男女性别比最大,为1.6∶1。

报告病例的职业前5 位为家务及待业2,452 例(24.3%),离退休人员2,018 例(20.0%),商业服务人员1,091 例(10.8%),工人620 例(6.1%),干部职员614 例(6.1%),还有1,146 例不详(11.4%)。

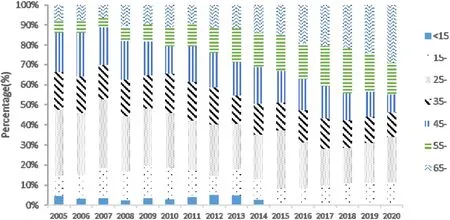

将2005—2019 年报告病例按年龄分组后发现,20~29 岁报告最多,为2,511 例(24.9%);其次为30~39 岁和≥60 岁年龄组,分别为2,051 例(20.3%)和1,871(18.5%);40~49 岁及50~59岁年龄组在整体占比15%左右。分年份后近五年≥60 岁年龄组报告比例上升趋势明显,2019 年占比为35.7%,具体年龄分布见图2。

图2 上海市普陀区2005—2019 年报告梅毒病例年龄分布

户籍、性别、年龄、梅毒类型分类见表1。

表1 分性别分年龄户籍梅毒病例分布

本地与外省市户籍在性别和年龄分布上有所不同。本地病例男性多于女性,男女性别比为1.4:1,外省市病例男性少于女性,男女性别比为0.6:1,差异有统计学意义(χ2=352.2,P<0.01);女性感染者较男性更为年轻化,20~39 岁人群分别占比56.0%和 35.3%,各年龄组差异有统计学意义(χ2=633.3,P<0.01);外省市感染者较本地感染者更为年轻化,本地以≥50 岁年龄组为主,占46.9%,外省市以20~39 岁为主,占69.9%,差异有统计学意义(χ2=1684.5,P<0.01)。

从表1 中可以看出,本地男性主要集中在30岁以上年龄组,≥60 岁比例最高,占40.3%;其次为50~59 岁,占35.2%。本地女性主要集中在20~39岁年龄组之间,20~29 岁比例最高,占22.5%;≥60 岁占比22.2%。

从表1 中可以看出,外省市男性主要集中在20~49 岁之间,20~29 岁比例最高,占34.5%;30~39岁次之,占27.7%;50 岁以上比例较小,约16.0%。外省市女性主要集中在20~39 岁之间,20~29 岁比例最高,占47.3%;50 岁以上人口比例较小,为5.8%。

梅毒类型上,本市户籍III 期、胎传、隐性梅毒比例略高于外省,I 期、II 期梅毒均低于外省,差异有统计学意义(χ2=184.4,P<0.01)。所有病例中,男性I 期梅毒远高于女性,分别为28.6%、18.1%,而女性隐性梅毒远高于男性,分别为54.5%、41.8%,差异有统计学意义(χ2=291.1,P<0.01)。

40~49 岁年龄组I 期梅毒占比最高,占26.9%;20~29 岁II 期梅毒占比最高,占31.9%;≥60 岁隐性梅毒占比最高,占64.2%,差异有统计学意义(χ2=5,563.2,P<0.01)。总体来说,本市≥30 岁男性和≥20 岁女性、外省市≥20 岁上女性和≥50岁男性以隐性梅毒为主,外省市30~59 岁男性以I 期梅毒为主,本市和外省市20~29 岁男性以Ⅱ期梅毒为主。

3 讨论

与上海市2005—2013 年的梅毒疫情相比,普陀区梅毒总体发病率低于全市水平[1],低于虹口区、闵行区、浦东新区、金山地区梅毒全部或部分型别发病水平[2-5],但发病趋势基本一致,均在2009年达到发病高峰,而后呈现一定下降趋势,I、Ⅱ期梅毒发病有所趋缓,隐性梅毒发病逐渐升高,25~34 岁人群占比最多,本地≥55 岁人群发病上升趋势明显。自2015 年胎传梅毒诊断标准及定点诊治医疗机构的确定,2016 年起普陀区无胎传梅毒病例报告。2006 年由外区医院报告一例48 岁男性胎传梅毒病例,存在错报的可能。

隐性梅毒报告病例较多,近年来发病率呈增长趋势,与术前检查开展、诊断标准变更、持续的区医疗机构督导和查漏报工作开展相关,提示开展梅毒病例报告查重工作,特别是跨年度梅毒病例查重工作,避免出现梅毒病例重复报告。

报告病例中,20~29 岁报告数最多,占24.9%,其次为30~39 岁和≥60 岁年龄组,分别占20.3%、18.5%,≥60 岁年龄组近五年报告比例上升趋势明显,2019 年占比均在35.7%,男女性别比1.1∶1。

外省市感染者较本地感染者更为年轻,且Ⅰ期、II 期梅毒病例高于本地居民,外省市女性主要集中在20~39岁之间,20~29岁比例最高,占47.3%,这可能与外来青壮年流动人口劳务输入有关。

本地病例男性为主,男女性别比为1.4∶1,提示男性梅毒疫情可能与男男性行为人群相关。外省市病例男性少于女性,男女性别比为0.6∶1,提示其可能与女性性服务人群相关。

按不同梅毒类别比较,本地≥60 岁男性、外省市≥20 岁女性和≥50 岁男性以隐性梅毒为主。普陀区位于上海市近郊地带,小型娱乐场所较多,女性性工作者以外省市、20~39岁性活跃人群为主,坚持使用安全套比例低于70.0%[6],感染及传播性病风险较大,提示老年梅毒病例与外来女性性工作者可能相关。

综上所述,上海市普陀区梅毒防控需加大宣传力度,提倡安全性行为,尤其在娱乐场所、流动人口聚集地及社区男性老年人群中,推广干预措施、健康教育、咨询检测为一体的综合干预服务。