新媒体影响下村民人际交往方式变化研究

2020-11-17李芹芹

李芹芹

摘 要 文章以四川省S村为例,通过参与观察法、问卷收集法及访谈法研究发现:村民传统的人际交往特点是情感联系密切、首属群体式交往、面对面沟通为主。但不可否认的是,传统上的你来我往的“人情”交往依旧在村落占据着主导地位。只是在传统的人际交往方式上出现了一种以手机媒介和互联网为载体的超本地网络的新型人际交往模式。

关键词 新媒体;村民;人际交往

中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 2096-0360(2020)16-0025-04

新媒体(New Media)是指在纸质媒介和电视媒介等传统媒介以后发展起来的新型媒介形态。它凭借融合性、互动性的优势打破了传统媒体不能双向互动的壁垒,创造了广泛的互动交流、交换信息、多项咨询的条件,架起了信息传播者和信息接受者平等沟通的桥梁。新媒体作为一种新的媒介力量在人与人之间、城市与乡村之间发挥着生活上、学习上、购物上、交流上的巨大作用。中国互联网络信息中心发布《2019年中国农村互联网发展调查报告》显示,中国农村网民规模已达1.77亿,占整体网民的28.6%,是近年来最高的一次。这表明新媒体的使用在农村社会逐渐成熟[ 1 ]。现今大多数村民都在使用手机媒介和互联网进行人际交流,在村里随处可见低头玩手机的村民,甚至连中老年人都在使用新媒体和亲戚朋友进行互动、网上聊天、购物和娱乐。S村村民的人际交往方式出现了一些新的变化。这些变化正重构着村民的人际关系。

1 S村使用新媒体现状

1.1 研究方法

1.1.1 参与观察法

参与式观察法是定性研究常用的方法,英国人类学家马林洛夫斯基是最早使用这种研究方法的学者[2]。2020年5月到2020年7月,笔者在自己的家乡四川省S村住了两个月的时间,这段时间充分调动笔者的眼、耳、鼻对村民的生活方式、人际交往方式、习俗和文化进行研究和观察。

1.1.2 问卷收集法

为了探寻四川省S村村民使用新媒体的情况,这部分主要用问卷收集资料,问卷设置了村民的基本情况以及村民经常使用的新媒体的类型及频率,在四川省S村笔者发放给村民130份问卷,当面指导村民对问卷的填写,保证了问卷的有效回收率。

1.1.3 访谈法

在相对封闭的环境中进行的2~3个小时的无结构访谈。所涉及的内容主要包括访谈者对新媒体使用的情况,以及使用新媒体后访谈者人际交往方式上所发生的变化。

1.2 S村社会概况

村庄环境:本文所要调查的村庄为四川省广安市肖溪镇所管辖的一个村庄,距离广安市区约70公里,总面积约为60平方公里,人口数约4.5万人。肖溪镇因有肖姓移民此,故得此名。村里去年新修了一条到镇上去的公路。从S村到肖溪镇概有15公里的路程,平常去“赶场”①可以在村口坐两块钱一趟的面包车,大约20分钟就可以到镇上。

经济状况:S镇没有工业,主要是商业贸易为主,村庄里的村民们每隔半个月左右会用扁担将家里多余的粮食挑到肖溪镇卖掉,然后换取油、盐、柴、米等生活必需品。随着经济的发展,S村凭借着“竹林、溪水、渡船、寺庙”吸引了大批游客。

社会文化环境:S村是个历史悠久的村庄,S村10年前有15座四合院左右,一座四合院住了8户人,随着城镇化的快速发展,村庄社会流动加快,村里长期外出务工人数为58人,这部分村民平时不在村里,只有过年才会回乡与家人团聚。平时在外务工,农忙时回家干活的人数是12人,正在上学的学生有73人,近10年没有外來迁入人口较少。

S村的变化:S村近几年发展比较迅速,电视已经全部普及,手机基本上是人手一部,村里使用电脑的人数较少,村里有电脑30余台,这些电脑大多都是村里上大学的年轻人在用,或者是家境比较富裕在村里工作的年轻人在使用。

1.3 S村村民使用新媒体的基本情况分析

首先,针对村民是否使用过新媒体这一情况,在有效的202名受访村民中有192人表示使用新媒体,未使用过新媒体的有10人。从调查结果中可以看到,新媒体在农村的普及程度比较高,本次研究也有了一定的基础。

村民使用微信的人数最多,其次是使用QQ的人数。因为微信有语音和视频通话的功能,操作起来非常简单,对文化程度较低的村民来说无疑是最好的选择。使用新媒体的用户只要办理流量包就能语音聊天、传送图片、看视频直播等。

从表3中可见,有84人一天中使用新媒体的时长在2~4小时内,有46人一天中使用新媒体的时长在5~7小时,24人一天中使用新媒体的时长在8小时以上。村民每天使用新媒体的时间较合理。只有少数村民对新媒体上瘾,使用时间过长。

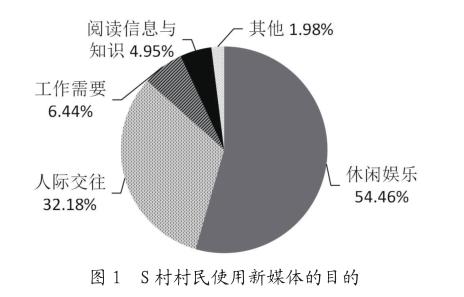

从图1中可以看出,大多数村民使用新媒体用于休闲娱乐,其次是人际交往的需要。

3 新媒体环境下村民人际交往方式变化

3.1 村民传统人际交往

3.1.1 情感联系密切

我国自古以来乡村就重视“人情往来”,人情是人们社会情感生活联系的纽带,人们之间的社会感情也可以当作是一种社会资源进行交换,因此在村民的日常人际交往中,从金钱、礼品甚至是无形的承诺都是人情交往的具体体现。村民围绕“人情”这一联系不断编制自己的人际关系网络,村民一般按照“关系的远近”和“关系的亲疏”来与他人进行人情往来。S村庄在五年前交通不发达,村庄与外界交往范围窄,社会流动小。村民们主要以农耕维持基本的生活,村民平时的娱乐方式是看电视和找邻居聊天。村交往方式关系就像是费孝通先生所写的“差序格局”[3]中国农村村民的人际关系是以个体为中心并逐渐向外扩散。

王爷爷(农民,S村村民)说:“前几年,我们村要是哪家办事②,只要给我们说一声,我们就去帮忙了,村里人都住嫩么(这么)近,谁家都会有办事的时候,我们帮了别各家(别人),我们需要帮助的时候,别各家(别人)才会帮助我们。”

3.1.2 首属群体式人际交往

中国农村是一个熟人社会。村民的交往对象较为固定,主要是以家人、亲戚、朋友为主的首属群体人际交往,交往的范围多数是在同村或者是在同乡镇。村民凭关系亲密程度进行人际交往,村民在网络上主要是与家人交往最频繁。由近及远,这些相互关系就构成了自己的关系网,关系越多,行动越顺畅。村民和村民之间都是知根知底的,这就形成了高度的信任感,这种信任感是村民维持村庄秩序的基础。

3.1.3 面对面人际交流

在农村传统的人际交往关系主要以血缘和地缘为主,村民如果需要帮忙首先会找自己最熟悉最亲的人,其次再去寻找邻里朋友的帮助,村民这种以血缘和业缘为主体的人际交往方式形成了一种相互信任机制,村民认为“知根知底”的人际交往能让他们安心,受到欺骗的风险也会降低。新媒体还没介入S村村民的人际交往时,村民的交往一般是“口耳相传”即是面对面的沟通,村里有固定的聊天场所,比如说像是小卖部,麻将室这种。通过这种面对面交流,能缓解村民在田里工作的疲劳,让生活变得不是那么枯燥。

3.2 新媒体环境下村民人际交往方式变化

3.2.1 “人情”式人际交往方式依然占主导地位

李叔叔(50岁,S村村民)说:“现在村头有网了,我用旧手机微信经常和我哥哥还有慧慧(李叔叔的女儿)在网上聊天。现在有了微信就是方便,经常和家人聊到起等他们过年的时候回来才不会觉得陌生。”通过村民李叔叔的描述可知,村民利用新媒体在网上沟通的对象主要是亲戚和朋友。当村民遇到家庭纠纷或者是经济困难时,依旧会选择求助于亲朋好友。在某种程度上而言,S村的人际交往依旧是“人情”式人际交往占主导地位。在新媒体环境下S村原有的人际交往模式并未产生巨变,只是增加了一种以新媒体为基石的新型的人际交往模式。

3.2.2 人际交往逐渐向“业缘”关系扩展

随着中国现代化发展和生活环境的变化,农村村民逐渐摒弃了与现代生活方式不适应的观念和行为方式。现代传媒渗透导致共同体的解体和血缘关系为核心的差序格局变得多元化和理性化。农村人际关系关系在市场经济和新媒体的冲击下已经由传统的正式关系进入了现代的非正式关系。我国传统的人际交往通常是基于血缘和地缘,人情往来也通常是邻居或者是一些远亲。新媒体时代下,农村人际关系已经突破人际血缘关系的限制。农村社会成员和某些社会成员纵横交错的人情关系连接成了乡村社会网络,依靠乡村网络承载众多关系的农村社会成员称为社会网络的结点。村民拥有较多社会网络就可以便捷的获得社会资源和人力资源,强有力的网络关系可以传递农村网络群体所拥有的资源。

村民使用新媒体以后,朋友圈异质性增强,所接触的人增多,拥有的社会资本也会增加。农村人际交往的地理位置限制被打破,村民们可以使用互联网随时随地与朋友进行视频语音通话,村庄的人际交往网络开始向业缘扩展。千里之外的朋友也慢慢变成“熟人”。个体的自主性和独立意识增强。村民们在生活在互动中关心自己的经济利益,同时也关注“利益”和“回报”。这些经济利益来源于“业缘”关系,因此村民会投入更多时间和精力来维护自己身边的业缘群体,希望能从他们身边获得对自己有利的资源。王姐(23岁,微商)说:“我一年在厂里上班也挣不到多少钱,村里通网了,我就回老家创业去了,虽然挣不到大钱,但是比在厂头上班自由多了。”

3.2.3 “网上沟通”变得频繁

新媒体介入后,它为村民的人际交往提供了更多可能性,让村民的人际交流更加简单即时。现在村民如果结婚,就直接可以在朋友圈里发“电子请柬”,电子请柬里面包括这对新人的结婚照、喜庆的音乐、请客的地点、请客的时间。这就代替了传统的“请柬”即节省了时间,也节约了婚礼费用的成本。五年前,村民们买生活必需品都是走路去镇上买,新媒体环境下,很多年轻的村民开始在网上购物。在家里面躺着就能买到自己想要的物品,这也是新媒体给村民带来的便利。

新媒体的传播让村民们人际交往方式变得多样化,交往对象变多,沟通也更加便捷。村里的一些留守儿童和留守老人通过视频通话减轻对亲人的思恋。以前S村主要是用座机和远在他乡的亲人进行沟通。新媒体主要以手机为媒介出现在村民的人际交往中。村民之间的人际交往方式现在也主要变成了在微信上的语音聊天。以前的人际交往范围仅仅是局限在邻里之间,村民们主要通过邻里之间的沟通来保持生活的娱乐。但是在现代,新媒体为村民和外地亲朋好友之间的联系搭建了便捷的联系渠道。村民使用移动电话、微信视频、QQ语音来代替信件之间的交流。村里的村民普遍认为,如果没有手机媒介和互联网,就不会和外地亲朋好友联系频繁。这种网上交往不会花费太多费用,也很节约时间。这使得原本疏离的亲朋好友人际交往网络更加牢固。

4 结论与讨论

通过对四川省S村人际交往方式的调查分析可知,村民使用手机媒介和互联网让村民的生活方式和人际交往方式发生了变化。

首先,从最基本的来说,新媒体介入村民的生活,给生活枯燥的村民带去了很多娱乐,同时村民也能够通过新媒体全面了解世界各地发生的变化。

其次,新媒体以特有的数字化和互动性让村民的人际沟通突破时间和空间的限制。让村民之间的交流变得更加方便和快捷,并且促进了传统村落的解体。20世纪90年代吉登斯提出“村落终结说”认为:随着现代国家的发展和市场经济的发展,村庄也形成了具有普遍意义的社会交往规则。异质性的大众消费代替了传统的人情社会,村庄共同体也走向了终结[4]。村民间交往频率下降,面对面互动变少,四川省S村正在转型发展。

新鲜事物的出现都带有两面性,新媒体的发展促进了村民人际交流方式的开放性和多样性,但是也带来了一些不好的方面,即面对面交流出现障碍,人际关系更加淡漠化,也会在交流的过程中有少许的工具化。虽然新媒体的传播对村民人际交流会有一定负面影响,但正面作用更多。笔者相信随着市场经济的不断发展,村民使用新媒体的人数会越来越多,村民之间的人际交往方式也会更加现代化,这是未来农村社会发展的必然趋势。新媒体的发展过程,也是农村社会变迁的过程,也就是农村社会走向现代化的过程,村民通过新媒体可以充分了解外界世界信息的发展与变化。

注释

①“赶场”是当地方言,是去镇上赶集的意思。每月3号、6号、9号或是尾号号数后面有3号、6号和9号的日子村民都会聚集到肖溪镇进行买卖。

②“办事”是四川的方言,是红白喜事的意思。

参考文献

[1]中国互联网信息中心.中国农村互联网络发展状况统计报告[R/OL].(2020-04-28)[2020-06-21].https://www. donews.com/news/detail/1/3092222.html.

[2]馬慧.参与观察法的引入与深化——读怀特《街角社会》[J].阴山学刊,2008(5):117-120.

[3]费孝通.乡土中国[M].上海:上海人民出版社,2007:10-30.

[4]安东尼吉登斯.现代性的后果[M].上海:译林出版社,2000:53.