作为游戏的传播:基于贵州毕节大山怪声事件在短视频的传播研究

2020-11-17杨凡

杨凡

摘 要 贵州毕节大山怪声事件一度霸屏抖音、快手等短视频平台,在未经官方查明证实前,在短视频中出现了众多关于该事件的“合理化想象”。通过对该事件的传播研究,笔者发现其具有斯蒂芬森传播游戏理论的特征,也充分反映了作为游戏的传播,是现代传播社会尤其是网络传播的主要形态。神话、好奇心、谣言传播等因素共同表征了作为游戏的传播。

关键词 传播游戏理论;传播仪式观;神话;谣言传播;猎奇心理

中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 2096-0360(2020)16-0009-05

1 研究综述

传播游戏理论最早由英国学者威廉·史蒂芬森1967年在《大众传播的游戏理论》中提出。其认为以往大众传播只专注于传播与说服,而对传播的娱乐性功能探讨甚少。因而,其将娱乐性功能作为自己的立论之本,提出了传播游戏理论,并从心理分析的视角对传播与游戏的关系进行探析。史蒂芬森认为大众传播最佳之处在于为人们提供了主动地沉浸式参与游戏的可能,能够令人愉快。其将大众传播分为两个面向,一种面向是工具性传播,一种面向是游戏性传播。在传播作为一种工具时,人们是非愉悦的、被动的;在传播作为一种游戏时,人们则是愉快的,主动的。基于此,他提出传播的过程实际是一个游戏化的过程。传播行为的产生,是由于传播主体的娱乐心理,促使其做出玩笑和消遣的行为;传播过程的契合,是一种自我取悦的个体选择,在此过程中,作为传播主体的人,不太关注社会规约和外部因素干扰,而致力于从主观心理出发,做出一系列传播活动;传播的效果动因,是基于游戏传播的规则和传播主体与主体之间的互动产生,当双方进行一种互相认可的游戏化传播时,互动则会形成,随之而来的是效果的产生。尽管史蒂芬森这一理论一经提出,便遭到了学界众多批判与质疑,认为其过分夸大了作为游戏的传播的作用与影响,而继续主张传播仍然是工具属性存在。但随着时代的进步,人们越来越发现,传播作为一种游戏属性存在正在进入传播业态的方方面面。人工智能、虚拟技术的发展,为传播游戏理论的证实提供了更多可能。

1.1 关于新媒体社交平台的研究

目前,国内学界关于传播游戏理论研究最多的领域是社交媒体的研究。主要研究社交媒体平台中传播游戏理论的呈现与运用,一种游戏化的逻辑规则如何对社交媒体的不同面向产生影响。譬如从传播游戏理论视角对社交媒体平台中对“网红”的解读与探析。董田田、路凤萍[ 1 ]认为,融媒体有利于促进体育传播,目前越来越多的运动员在新媒体平台中被自然过渡和塑造成“网红”,让运动员拥有了双重身份。在运动场上他们是运动员,而在新媒体社交平台中,他们则一方面承担着运动员的标签,一方面又是网红。这种网红是一种全民娱乐化自然形成的结果,例如“洪荒少女”傅园慧、“田径界的泥石流”张国伟等。这些运动员可能在比赛中无法保证夺冠,但其作为传播游戏理论的实证,通过对自我形象的游戏化、娱乐化,让其不为人知的娱乐一面呈现在了社交平台中。刘明[2]认为:“自媒体时代数码影像尤其是微视频的娱乐化与游戏化表达呈现出个性化、草根化、社群化、视觉化等特点,人们参与这种传播活动并不是为了获取有价值的信息,而是在消费娱乐内容的过程中获得愉悦。”即将传播作为一种工具的观念转变为了单纯的游戏观念。其将人们在微视频中的传播看作是一种自下而上的狂欢文化,是对主流媒介影像的挑战。自媒体在展现自我个性的同时,以自由游戏式的狂欢呈现,实现对传统影像规约的跳脱。郭桂萍、王倩[3]认为,抖音平台之所以爆火,是由于其平台内容生产的传播游戏理论逻辑规约。抖音平台中存在着话题模仿挑战游戏,这促使网民在进行社交互动行为时产生巨大的愉悦感;音视频模拟剪辑制作游戏,一种更高层面的自我满足的愉悦感,以往的图像模式已经无法让用户满足,这也反映了社交平台进一步的游戏化娱乐化趋势。陈肖鹏、刘红霞[4]认为,传播游戏理论视角下,对于新浪微博的传播具有促进效果。譬如新浪微博对世界杯传播报道便是一场关于盈余的“游戏”,满足用户对愉悦、娱乐的需求和对游戏的需求;新浪微博在俄罗斯世界杯报道期间,体现了传播游戏理论中主观、个性的“选择性会聚”,让用户在游戏与娱乐的过程中促进了自己的发展;非功利性的传播为网民提供了一个轻松的游戏娱乐环境;利用微博话题、短视频、直播等新媒体技术传播乐趣,用户从游戏娱乐中得到了愉悦。

1.2 关于视听媒介的研究

蔡盈洲、诸廉[5]认为,作为一种大众传播,电视剧的社交媒体传播不仅是一种“赋权”,还是一种游戏。史蒂芬森认为“大众传播之最妙者,应该是一种高度发达的主观性游戏。”这种主观性游戏是不带任何没有功利目的,单纯的是为了追求个人心理上的愉悦。这就意味着,传播不再仅仅作为工具属性存在,还可以作为传播快乐的游戏属性存在。社交媒体时代的电视剧接受、对话包括用户在接受过程中自我与剧中人物的虚构性对话,包括通过社交媒体平台参与电视剧话题讨论和进行与电视剧有关的娱乐性、游戏性的互动等。通过这种互动,让一些因为具有相同的观点、价值观和兴趣的人结成一个社区或者不同的社群,通过这种形式,让人在传播中得到愉悦。并且在通过这种对话和社交的传播游戏中,受众获得了自我的实现。武文[6]认为,在观看电影的时候,受众全情地投入,反复阅读某一信息或者观看某一剧情,一直在重复并没有带来新的信息内容的产生和新的意义,而是由于这种反复的过程正好能够让人觉得自己拥有了某种力量,这种力量能够带来用户自我愉悦的沉浸式体验感受,观众可以按照自己的兴趣爱好对内容进行主观上的解读,并不一定要规约某一制度逻辑,并且能从中获得快乐。

随着传播技术的发展,受众的主体性和能动性得到解放和培養,而不再是以往的从单纯的编码解码的过程中得到快乐。观众能够借助已有的视频、图片素材对电影进行二次创作和传播,这在青年亚文化中表现得最为明显,这也是一种身份的认同,对文化的重构与拼贴。

刘果果、刘东堃[7]认为,偶像养成类综艺节目的大批量出现,从传播游戏理论的视角来看,偶像养成类网络综艺以“粉丝导向”的制作逻辑,体现了节目制作的受众立场,即一切以受众的娱乐和游戏属性为核心,从而对其进行全方位、多元化的互动。这充分地发挥了受众的主动参与性与创造性,同时也提升看受众作为个体的主体意识和能动性。不论是综艺、电视剧还是电影等,都在朝着游戏化的传播方式进行。大众媒介在盈余时代更大的价值是娱乐,而非传播信息,因为传播信息只是作为一种原生性的功能存在。美国学者奈特曾经将大众媒介的功能总结为四个,即环境监视功能、解释与规定功能、社会化功能、提供娱乐功能,前三者强调的以信息为核心,因为只有信息的有效性,才能正确反映环境、正确解释与规定以及正确进行社会化,但是娱乐的功能是将信息视为第二性的,娱乐强调的是主体的愉悦,这正是传播游戏理论的核心观点,主体的主动性参与沉浸式的传播活动中,而非被动的接受与解码。

1.3 关于理论的再思考与进路研究

刘海龙在《传播游戏理论再思考》[8]中对游戏做了一个历史的梳理,认为游戏是一种规则和快乐。并举例赫伊津哈的观点,认为游戏在人类文明之前就已经存在了。又举例康德艺术是游戏,不同于手工艺的观点,前者本身是使人愉快的事情而得出的合乎目的的结果,而手工艺则是一种痛苦的劳动,还会带来痛苦。这种手工劳动只有通过薪酬作为回报,才能让人被动地参与。而艺术则是一种主动的不求回报的参与。此外,他还提到了斯宾塞与勒席的观点,认为游戏时生物精力是富足盈余的,生产性盈余带来了媒介盈余,从而进行娱乐化、游戏化的传播活动。刘海龙教授在文中关于中国读者主动参与到大众媒介传播活动中的探析中,认为其是作为史蒂芬森的传播游戏理论框架下进行的,譬如中国读者观看国际新闻报纸时,并不全是出于对国际新闻的关注与重视,而是读者出于打发时间和休闲娱乐的目的进行阅读的,是一种非功利性的,不求回报的,且以自我解码为主的阅读心态。喻国明、杨嘉仪[9]认为,传播游戏理论作为一种解读人类在“富裕和闲暇”社会中传播法则的理论,在人工智能逻辑主导下的传媒资源整合与配置的产业进程中具有重要的指导意义。为用户创造一种基于玩乐的特质进行个性化、创新性的内容分发机制。陈洁雯、胡翼青[10]则是将传播的游戏理论中的游戏进行了一个理论溯源。将游戏与艺术、游戏与心理、游戏与身体、游戏与文化的关系进行了探析。此外,他对数媒时代的传播游戏进行了研究,认为新闻游戏,即新闻的游戏化是未来的发展趋势,游戏化会模糊与工作的边界,使得游戏不断充斥在社会方方面面。“玩工”将会是继数字劳工等又一新鲜现象。

基于以上国内学界关于传播游戏理论的研究与运用,发现主要研究面向的是对于新媒体运行机制与技术逻辑下的研究,关于传播过程中作为传播主体的人的研究却涉及较少,而关于人的研究其实是史蒂芬森传播游戏理论提出的核心,他从传播过程中的主客体的心理进行研究,用人的游戏心理代替了信息传播。

基于此,笔者通过对贵州毕节大山怪声事件在短视频的传播研究,从传播主体的心理层面进行探析,试图证明作为游戏的传播在现代传播体系尤其是新媒体环境中的普遍性。

2 研究方法

针对贵州毕节大山怪声事件的传播主要依附于短视频平台的现状,基于此,笔者在抖音、快手平台共选取了15名用户,通过网络访谈法的方式对其进行研究。

2.1 访谈对象

运用访谈的研究方法,分析其作为传播的主体在进行事件传播时,心理层面的“游戏属性”。在进行抽样时,将抽取的访谈对象其分为了两大类,一类是传播者,另一类是参与谈论者。

传播者主要指在抖音、快手短视频平台进行相关事件短视频内容创作与发布的一类人。他们在其间,作为自媒体新闻传播主体存在。

参与谈论者主要指在传播者的短视频内容中,进行评论、点赞、转发等参与式行为的一类人。他们在短视频平台对该事件进行自我感知性、预判性、经验性、戏谑性等评论,使得该事件作为原始的信息属性逐渐降低,而游戏属性逐渐升高。

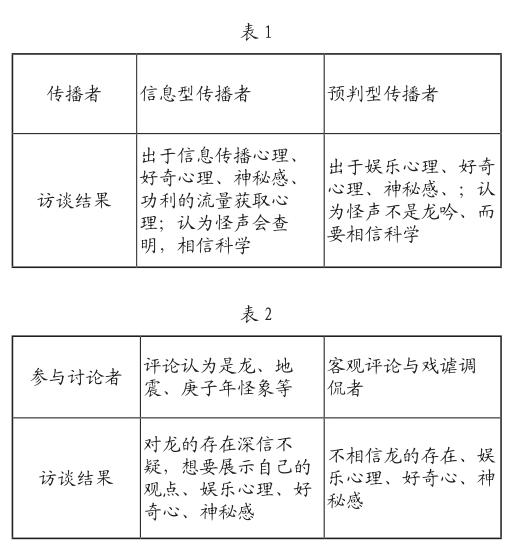

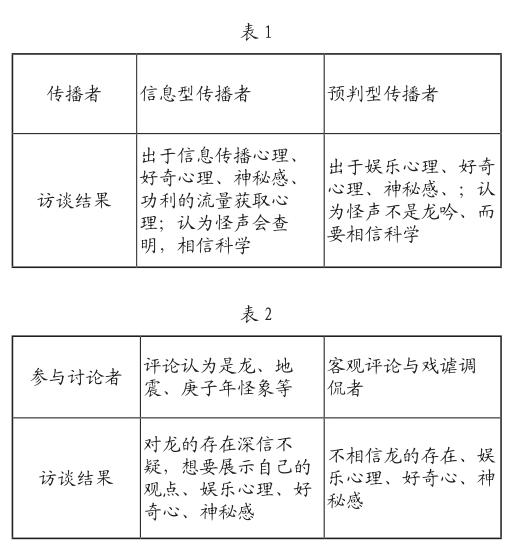

15名访谈用对象中,作为传播者的样本4名,作为参与讨论的样本有11名。在这4名传播者中,有两位是粉丝关注数10 000+、获赞数100 000+的网红;另外,4人中又分为信息型传播者与预判型传播者。11名参与讨论者中,有2名认为应该相信科学、不传谣,有4名认为相信有龙的存在,有2名认为是地震的预兆,有1名认为是庚子年怪象,有2名进行无预测性调侃。

2.2 访谈内容

针对两种类型的访谈对象实际不同,在进行访谈时,也选择了适当的问题调整。针对传播者的访谈中,更加侧重于其进行贵州毕节大山怪声事件传播的原因,尤以心理原因为主。例如询问其在官方未经证实情况下,选择进行传播的原因、对该事件的看法以及自己的预判。在对参与讨论者的访谈中,重点询问其对传播者态度观点的认可度、对该事件的看法、以及为何要参与评论、做出这条评论、转发内容的原因等。

2.3 访谈结果

结合访谈类型的不同,访谈最后得到的结果也不尽相同。

通过以上对于传播者与参与讨论者的访谈,可以看到不论是传播者类型的信息型传播者还是预判型传播者,或是参与讨论者中的认为是龙吟、地震、庚子年现象和纯粹的看热闹、调侃型,他们共同的心理都有好奇心、神秘感、娱乐心理等。这也就为传播是一种作为游戏的传播提供了实际证明。

3 作为游戏的传播

3.1 “隐秘而伟大”:深信不疑的神话对传播的游戏化影响

詹姆斯·凯瑞在《作为文化的传播》中,认为人类宗教仪式是传播的原始形态,主张用传播的仪式观代替传递观[ 1 1 ]。而宗教仪式中,本身就蕴含着各种神话,是一种文化现象。赫伊津哈在《游戏的人》中认为游戏体现在文化的方方面面,甚至早于文化诞生之前[12]。如果赞同詹姆斯·凯瑞的仪式观,就不得不赞同赫伊津哈的游戏观点。于此,游戏化的人在进行传播活动的时候,必然会进行游戏化传播。宗教神话作为一种元叙事,反映或折射了某种真实的文化需求这一需求是社会学意义上的[13]。当科学高度发达时,众多神话便成为科学解密的对象,而神话的神秘感也被科学所一一揭开。于是,神秘感便一直是让人们进行交流传播的潜在文化,一旦有神秘事件发生,尚且未被科学揭秘,便会得到大众的广泛讨论,并且进行游戏化的传播。例如人类一直对于外星人是否存在表示相信,常常将一些科学无法解释的现象归因于外星人,埃及金字塔等都曾被大众、媒体联想跟外星人有关。在这一联想过程中,因为大众与大众媒体进行了传播,而这种传播除信息以外,最多的表现为游戏性。史蒂芬森传播游戏理论认为,人类将媒介当成的是一种玩具,而非工具,工具只是其基础属性,而游戏才是核心。究竟存不存在外星人,究竟是不是外星人的行为结果等,这些信息的传播,在人们的传播交流中逐渐变得不重要,对于外星人的讨论不会让自己变得紧张、压迫,而是作为一种茶余饭后的消遣行为。在贵州毕节大山怪声事件中,这种神话所带来的游戏化传播主要表现在怪声在起初的几天,并未被官方用科学的方式得到证实,因此继续保持着这种神秘感,神秘感代表着新鲜感,而人是群体性动物,喜欢看热闹是其天性,因而造成对于该事件的广泛关注。“龙吟”是短视频中知晓该事件很大一部分人的觀点,“龙”作为中华文化的重要组成部分,对于人的影响是十分巨大的。因而,当时间、精力盈余后,一部分人便会带着娱乐的心情选择相信或不相信怪声是龙吟的传播。这种神话对于游戏化传播的影响还表现为线上线下的游戏性联动。短视频平台上关于该事件的信息逐渐刷屏,而娱乐性。游戏性的传播逐渐变为主流。到底是“龙吟”还是“地震的前兆”或者是“庚子年怪象”的疑惑,使得该事件更加具备神秘感,这种神秘感以各种神话的形式出现,继而带动了全国各地的人不惜利用盈余的时间前往怪声所在地一探究竟,对于该事件的信息知晓已经不能满足他们的需求,而游戏化的探寻才是他们想要的。因为,神话在这一过程中,扮演了推动游戏化传播的重要角色。在人类历史的发展过程中,神话思维的叙事转化经历了身体叙事的感性形式、文字叙事的理性形式及技术时代的神话叙事。以大众身体参与的感性形式构成对神话神圣性的确证,同时通过一系列重复的模式化行为,以及全体人员身体的参与,履行对于世界的解释作用[14],因而众人才会前往大山听怪声。神话,尤其是科学尚未进行解密的神话,会带给人更多的神秘感,这种神秘感造成人的内心最真实的不是紧张、不是疑惑,而是喜悦。这种喜悦正是对于神秘的好奇,试图用娱乐化的方式进行传播,因而在此过程中不断拔高神话的地位,使其隐秘而伟大。为了伟大的信息不必在传播交流中显得严肃无趣,游戏化传播便顺理成章的成为了主要方式。

3.2 谣言:一种游戏化表征

贵州毕节大山怪声事件最终在官方实地侦查后确定怪声来源于鸟类的叫声。此前在短视频中该事件热门视频“大山怪声系龙吟”,被证实为谣言,主要传播者也已被处罚。但为何在被处罚的谣言传播者中,即使知晓不可能是龙吟,却依然选择传播谣言?胡泳在《谣言:作为一种社会抗议》[15]中认为,学界对谣言持否定态度,但谣言其实是作为一种社会抗议存在的,在新媒体环境下,谣言大多矛头直指政府、公安等上层建筑,这其实是谣言者在与不公所做的抗议。贵州毕节大山怪声事件中,在短视频平台撒播谣言的人,可以理解为一种社会抗议的行径。这一类人,从心理层面而言,是急迫需要一起公共性事件作为自己游戏化传播谣言的起点。造成社会恐慌便是这类人的根本目的。在此过程中,他们会利用人们的好奇心理以及对神话的想象,继而不惜选择将原怪声用动物园老虎的叫声替换,营造成“龙吟”的假象,给广大的网友“开了个巨大的玩笑”。而此过程中,传受双方都是游戏化的互动,传播者即谣言制造者携带着“胜利者”的喜悦心情,希望大众阅见自己的视频信息并且选择相信;接收者同样以一种“拓荒者”的喜悦心情进行信息接收,以一种有趣、娱乐性的心态对待。而在谣言未被证伪的情况下,传播者看见越多人选择相信,自己便越开心,这是一种将公共事件游戏化处理的极端心态,但是却又是谣言盛行的主要原因。这种传播效果的产生正是史蒂芬森认为的“基于游戏传播的规则和传播主体与主体之间的互动产生,当双方进行一种互相认可的游戏化传播时,互动则会形成,随之而来的是效果的产生”。

3.3 猎奇心理推动的游戏化传播

贵州毕节大山怪声事件能够在短视频平台广泛传播,甚至引起线下大众的实地观察,这一媒介影响大众行动且行为游戏化的事件背后重要的因素就是猎奇心理的影响。亚里士多德认为哲学起源于好奇心,西方新闻界一直认为“狗咬人不是新闻,人咬狗才是新闻”,猎奇一直都是人类社会的常态。对于未知事件的向往促使着人们进行着一些庄严或娱乐的行为仪式。戴杨、卡茨的媒介事件中,将“加冕”“征服”“竞赛”,当作一种传播的仪式观存在,其反映的是媒介事件本身的一种稀有性,一种能够带给大众猎奇的媒介化操作,而这种媒介化使得观众在观看这些媒介事件时,常常伴随的是一种游戏化的状态,处于一种惬意自在的观看环境[16]。观看体育比赛时,不仅体育比赛本身就是一种游戏,有着严格的游戏规则,因而观众也就遵循着一种游戏化的观看规则。在贵州毕节大山怪声事件中,首先其作为一起社会生活稀缺事件,本身便具有新鲜性,能够满足大众的猎奇心理。而猎奇文化本身又具有娱乐性与游戏性,大众一般不会对某位政要人士的正面新闻过分关注,但会对其工作背后的八卦新闻十分关注。这也就说明了为何在其他事件中,诸如“精准扶贫”等,不会像该事件一样的非正式。在对15名访谈对象的访谈中,他们无一例外的提到了好奇心,正是这种好奇、猎奇促使他们不断进行着游戏化的信息传播与互动,而这一过程的前提除事件本身具有猎奇性外,还有克莱·舍基《认知盈余》中认为的大众利用盈余创造文化[17]。这种盈余尤其在网络社会体现明显,因其网络媒体使用的易得性、简便性、非正式等特点,让大众不费力气便可以利用工作劳作之余的时间进行游戏化的传播,而盈余为何不是进行严肃正式型传播,则正是史蒂芬森传播游戏理论里认为的人们更愿意进行游戏性传播,而不是工具性传播,游戏性传播得到的是快乐,工具性传播得到的是压抑[18]。

4 结语

通过对贵州毕节大山怪声事件在短视频的传播研究,尤其是受访者的心理分析,从大众对神话故事里神秘感的向往,谣言传播里的游戏化传播以及猎奇心理对游戏化传播的推动共同表征了在网络时代的今天“作为游戏的传播”。这种传播是具体普遍性的,并不只存在于某一单个事件。

当然,本文在研究方法与研究样本选取上存在着不完备,在辩证分析上也存在着片面,譬如基于事件在短视频的传播研究,对短视频的研究却思考甚少,是否作为游戏的传播不仅存在于短视频、而是存在于整个社会,或是仅存在于网络社会等问题仍然值得讨论。

参考文献

[1]董田田,路凤萍.“融媒体”时代运动员“网红”现象的社会传播学解读——传播游戏理论[J].四川体育科学,2019,38(6):26-30.

[2]刘明.自媒体数码影像的娱乐化表达——基于传播游戏理论的视角[J].传媒,2016(10):78-80.

[3]郭桂萍,王倩.基于传播游戏论分析抖音App爆紅[J].北方传媒研究,2018(6):68-69.

[4]陈肖鹏,刘红霞.传播的游戏理论视角下新浪微博俄罗斯世界杯传播效果分析[J].河北体育学院学报,2019,33(3):33-38.

[5]蔡盈洲,诸廉.电视剧的社交媒体传播——以《都挺好》为例[J].中国电视,2019(8):64-68.

[6]武文.传播游戏理论对国产动漫电影推广的启示——以《哪吒之魔童降世》为例[J].东南传播,2019(11):51-53.

[7]刘果果,刘东堃.对偶像养成类网络综艺热播的分析——基于传播游戏理论的视角[J].中国报业,2018(23):104-105.

[8]刘海龙. 传播游戏理论再思考[C]//新闻学论集(第20辑):中国人民大学新闻与社会发展研究中心,2008:198-208.

[9]喻国明,杨嘉仪.乐趣需求与游戏化范式的耦合——“盈余传播时代”的进阶之道[J].编辑学刊,2018(5):6-11.

[10]陈洁雯,胡翼青.从斯蒂芬森出发:传播游戏理论的新进展[J].新闻春秋,2019(6):82-88.

[11]詹姆斯.凯瑞.作为文化的传播[M].丁未,译.北京:中国人民大学出版社,2019.

[12]赫伊津哈.游戏的人:文化中游戏成分的研究[M].何道宽,译.广州:花城出版社,2017.

[13]胥志强.作为元叙事的神话[J].文艺理论研究,2020(2):196-205.

[14]马硕,张栋.神话思维的叙事转化机制探究[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2020(2):169-176.

[15]胡泳.谣言:作为一种社会抗议[J].传播与社会学刊,2009(9).

[16]丹尼尔·戴扬,伊莱休·卡茨.媒介事件[M].北京:北京广播学院出版社,2000.

[17]克莱.舍基.认知盈余:自由时间的力量[M].胡泳,译.北京:中国人民大学出版社,2011.

[18]宗益祥.威廉·斯蒂芬森《大众传播的游戏理论》述评兼纪念该书出版50周年[J].全球传媒学刊,2017,4(2):134-143.