疾病与健康的善恶朝向

2020-11-05唐代兴

唐代兴

2020年,新型冠状病毒引发的疫病在世界范围内大流行,从一个侧面折射出人类的身体能力在技术化存在的当世进程中的基本状况。客观审视,人的健康或疾病,实与其身体能力紧密关联。经济生活水平、物质环境以及医疗卫生条件等方面的优化改变越巨大,人的身体能力越弱化,健康问题越突出,疾病更猖獗。面对这种普遍的生存状况,讨论疾病与健康的善恶问题,需要对人、生命、身体以及疾病和健康本身予以重新审视。

一、疾病与健康相对什么才有意义?

在人们看来,疾病或健康,总是相对身体而论。这种观念虽很片面,但却根深蒂固。

不要忽视你的身体的健康。(毕达哥拉斯)(1)周辅成:《西方伦理学名著选辑》(上卷),商务印书馆,1996年,第17页。

身体之恶,若在我们能力范围内,则予以谴责,若在我们能力范围外,则不予谴责。(2)Aristotle,The Nicomachean Ethics, translated by David Ross,revised by Lesley Browwn,Oxford University Press,2009,p.47.(亚里士多德)

身体独自承担着昨天的恶。(康德)(3)Immanuel Kant,Anthropology,History,and Education,translated by Mary Gregor, ect.,Cambridge:Cambridge University Press,2007,p.189.

在其深居的恐惧中,生命具有把身体主人(body-master)倒置为身体奴隶(body-slave)、把健康倒置为疾病的可能性。(列维纳斯)(4)Emmanuel Levinas,Totality and Infinity:an Essay on Exteriority,translated by Alphonso Lingis,The Hague/Boston/london:Martinus Nijhoff Publishers,1979,p.154.

健康是身体在对抗必然失败的死亡宿命的抗争历程中所彰显出的生命活力和道德价值,疾病则是身体对抗死亡命运历程中所遭受的大大小小的失败和道德恶。身体在直面死亡、向死而生的终极命运中,健康、疾病的重叠交织、此消彼长不仅仅是一个单向的遵循必然规律的自然过程。相反,在这一似乎必然失败的悲壮历程中,健康顽强地通过抗争疾病体现出实践理性的自由本质,彰显出人类的自由天性和人格尊严,进而把似乎必然失败的命运扭转为浸润着人文关怀的伦理情结和自由航程……或许,这也正是“健康、疾病和伦理之间的关系”配享“身体伦理的基本问题”的根据。(任丑)(5)任丑:《身体伦理的基本问题——健康、疾病与伦理的关系》,《世界哲学》2014年第3期。

如上关于疾病或健康的身体观,所表达的基本语义有二:首先指疾病和健康总是通过身体感受,并通过身体呈现。所以,以治疗疾病、维护健康为专业的临床医学,也就成为身体的科学。“医生的工作是直接关注身体而从不必关注心灵,除非心灵通过关爱身体受到影响(触动)。如果医生试图通过心灵力量治愈身体,他就是在扮演哲学家的角色。”(6)雅斯贝尔斯:《大哲学家》,李雪涛主译,社会科学文献出版社,2016年,第189页,第43页。其次揭示其疾病或健康的身体观的认知本源于动物能力:动物认知世界主要靠官能,感觉成为判断世界、事物以及存在安危与否的基本方式。人从动物走向人,虽然发展了心理官能,并不断成熟其理智或理性的思维、判断和节制等能力,但感觉依然既是人的基本思维能力,也是人的根本思维方式。运用感觉官能,呈现出三个基本特征:一是外向性,即感觉指涉的对象始终是外在存在,而非内在存在;二是能感的实体性,即感觉所指涉的对象一定具有可感觉的结构形态或形象;三是具体性,即感觉所指涉的对象只能是具体的存在,一旦脱离具体性而指向整体,意味着经验向超验进发。

感觉,不仅是人认知世界、事物、存在的基本方式,也是人体认自身的基本方式。并且这一基本方式既成为人从动物向人进化的基本路径,也构成人不断文明的主体性标志。从哲学发展史观之,感觉经验的认知方式铸就的最初哲学形态,必然是自然哲学。比如,无论是米利都学派还是毕达戈拉斯学派,都是抽象感觉而形成经验(生活经验和历史经验)的最初尝试。后来,哲学才从对感觉的经验抽象转向观念构建,智者运动的努力,尤其苏格拉底的工作才体现“创造思想的范式”(7)雅斯贝尔斯:《大哲学家》,李雪涛主译,社会科学文献出版社,2016年,第189页,第43页。的创世价值。具体地讲,建基于具体的感觉思维方式,哲学对疾病和健康的最初认知,仍然是身体性的。以此观医学,从古代到20世纪上半叶,其主导观念一直是身体主义。这种身体主义医学理念落实到临床治疗上,就是生物医学模式;拓展到体育领域,就是健身强体。20世纪后半叶以来,人类的思维、思想、判断能力虽然有了突破性的提升,但无论是哲学还是医学,对疾病和健康的看待,主要还是感觉经验主义的方式。比如,梅洛·庞蒂认为, “我不在身体之前,我在身体之内,或者毋宁说,我就是身体。”(8)M.Merleau-Ponty,Phenomenology of Perception, translated by Colin Smith,Routledge & Kegan Paul Ltd.,2002,p.133.由于“我”的全部功能都要通过身体才能实现,所以“我”成为一个朝向世界而生成的自我规定的身体,“成为身体,就成为和特定世界的联结”(9)Iain Law and Heather Widddows,“Conceptualizing Health: Insights from the Capability Approach,” Health Care Analysis,Vol.16,2008,p.164.。这是因为“我”能够理解一个活着的身体本身,并通过这个活着的身体而发挥生理、语言和伦理等方面的功能,即“我”成为生理、语言、伦理、道德的人,享有生理、语言、伦理、道德方面的功能,都通过属于“我”并承载“我”的身体来实现。正是在此意义上,列维纳斯认为身体即生命,身体存在乃具体的生命存在,“成为身体,一方面挺立起来成为自我的主人,另一方面,挺立于地球之上,居于他者之中,并因此为身体所拖累(负担)。但是(我们重复一下)这种拖累并非一种纯粹的依赖,它构成人所享受的幸福”(10)Emmanuel Levinas,Totality and Infinity:an Essay on Exteriority,translated by Alphonso Lingis,The Hague/Boston/london:Martinus Nijhoff Publishers,1979,p.164,p.164.。由此,身体也可以使“我”成为不幸:“在其深居的恐惧中,生命具有把身体主人(body-master)倒置为身体奴隶(body-slave)、把健康倒置为疾病的可能性。”(11)Emmanuel Levinas,Totality and Infinity:an Essay on Exteriority,translated by Alphonso Lingis,The Hague/Boston/london:Martinus Nijhoff Publishers,1979,p.164,p.164.一旦这种可能性“倒置”变成现实,疾病就进入身体,破坏“我”和肉体之间的良性生成关系,健康状态弱化或消失。一旦如此,必然使“身体独自承担着昨天的恶”,因为疾病不仅构成对健康存在之“我”的消解,首先是对身体之善的消解。

客观地看,身体本身不存在善恶。首先因为善恶属伦理判断,或道德评价;其次因为身体乃自然存在实体:“我”的生命诞生了,“我”的身体就开启了实存之路,它并不以“我”高兴或不高兴,别人喜欢或不喜欢而存在或不存在,而是始终以自身方式倔强地存在于世。所以,作为自然存在的身体,不是按照伦理方式或道德尺度展开,而是遵自身本性存在。人的存在、生活、奋斗、活动,均要受身体本性规定,身体本性构成身体的极限,也决定了生命自身的朝向。所谓“身体本性”,是指天赋个人的身体以自身之力义无反顾、勇往直前的生生朝向。(12)唐代兴:《生、利、爱:人性生成的动态图景》,《河北学刊》2014年第2期。这种生生朝向蕴含了创生性、完整性以及身体与“我”、身体与生命的共生和谐。如果以伦理方式和道德准则来评价身体与“我”、身体与生命的这种共生和谐状态,就是德性,就是善;反之,当身体与“我”、身体与生命的这种共生和谐状态被(自己或环境)弱化或消解了,身体则滑向非德性状态,并呈现恶的倾向性。

由此不难发现,身体的善恶,并不源于身体本身,而是身体敞开存在所不得不负荷的境遇性内容。客观地看,身体敞开存在始终面临两可性,但这种两可性并不由身体本身决定,由此形成身体敞开存在的生存进程中产生德或非德、善或恶的根源,也不是身体本身,而是由身体的本体即生命所决定。

要言之,完整意义的人,拥有一个完整的生命。这个完整的生命由其属他的身体来负载。身体与生命之间,是生死相依的形-体关系:生命是身体得以存在的本体,身体是生命能够敞开的形态。讨论疾病与健康问题,首先应考察生命,因为疾病和健康最终相对于生命而论,身体只是其形态学显现。

当由现象学意义的身体转向本体论意义的生命,就需要对“何为生命”有基本了解。关于生命,概率量子力学-波动力学的创始人薛定谔在《生命是什么》中运用热力学理论、量子理论和化学理论来系统地解释生命,认为生命就是分子作势力学运动的有机体:

生命有机体似乎是一个部分行为接近于纯粹机械的与热力学相对立的宏观系统,所有的系统当温度接近绝对零度,分子的无序状态消除时,都将趋向这种行为。(13)埃尔温·薛定谔:《生命是什么》,罗来欧、罗辽复译,湖南科学技术出版社,2005年,第6页,第72页。

每一个过程、事件、突发事变——你叫它什么都可以,一句话,自然界中正在进行着的每一事件,都意味着这件事在其中进行的那部分世界的熵在增加。因此,一个生命有机体在不断地产生熵——或者可以说是在增加正熵——并逐渐趋近于最大熵的危险状态,即死亡。要摆脱死亡,要活着,唯一的办法就是从环境里不断地汲取负熵——下面我们马上就会明白负熵是十分积极的东西。有机体就是靠负熵为生的。或者更明白地说,新陈代谢的本质就在于使有机体成功地消除了当它活着时不得不产生的全部的熵。“生命以负熵为生”。(14)埃尔温·薛定谔:《生命是什么》,罗来欧、罗辽复译,湖南科学技术出版社,2005年,第6页,第72页。

生命作为生物学形式,是一个物理实体。但这个物理实体却是一个有机体,它以自身运动(包括身体运动、心灵-情感运动、精神运动)的方式敞开两可性,即增熵运动或负熵运动,前者导向生命消解和死亡,后者导向生命充满有序的生存活力。其依据是自然界的秩序法则:“在生命的展开过程中遇到的序有两种不同的来源。一般来说,有序事件的产生似有两种不同的‘机制’:‘有序来自无序’的‘统一力学机制’和‘有序来自有序’的新机制。对于一个立场公正的普通人来说,第二个原理似乎简单合理得多。这是无疑的。正因为如此,物理学家曾经如此自豪地赞成另一种方式,即赞成‘有序来自无序’的原理。自然界遵循这个原理,而且也只有从这个原理才能使我们理解自然界事件的发展线索,首先是理解这种发展的不可逆性。”(15)埃尔温·薛定谔:《生命是什么》,罗来欧、罗辽复译,湖南科学技术出版社,2005年,第79页。

薛定谔认为“生命”是自然界的有机体,而人作为有机体世界中的一种生命存在,自然要接受自然世界的秩序法则,承受负熵或增熵之两可性指涉。另外,人作为自然界的有机体又享有特殊性,这在于它能获得自我意识、目的性设计能力,以及如何实现目的性设计能力的意识性努力和行动能力。这就使得人的生命具有了不同于自然界其他有机体的独特构成性,这种独特构成性整体地表征为:

人作为世界性存在者,他首先并且最终是一个鲜活的生命存在体。对任何人来讲,其完整的生命事实上由三部分构成,即身体、精神、心灵。其中,精神是身体和心灵的中介体,通过精神的功能发挥,使身体与心灵完美结合,就形成完整的生命存在,就使人获得其完整的存在形象与姿态。身体与心灵的完美结合所形成的特有存在形象和姿态,就是人的生命存在之整体形式。在这一整体形式中,身体是心灵的外形体,心灵是身体的内形体。身体的实存必有其自身形式,身体的外在形式就是身体本身的奇妙结构,身体的内在形式恰恰是身体的自组织方式。(16)唐代兴:《生境伦理的知识论构建》,上海三联书店,2013年,第351页。

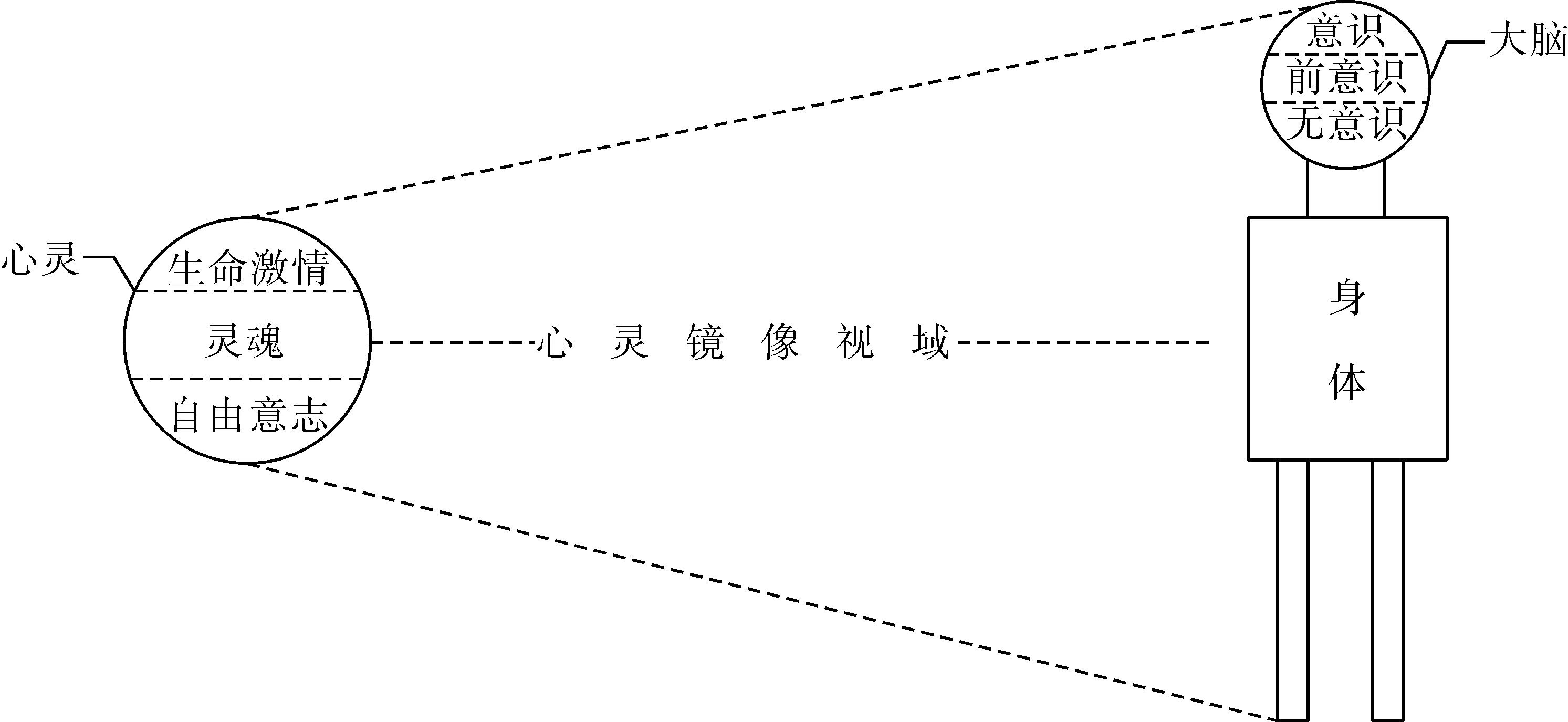

柏拉图曾经描绘存在世界是由形成的世界(world of becoming)和本体的世界(world of being)整合生成,并且后者构成前者的本质规定,前者成为后者的形式显现。将这个形成的世界和本体的世界统合起来使之构成存在整体的那种力量,就是自然宇宙的创化运动,它既推动了生命的繁衍生息,更促进了生命的进化。在其进化历程中,人获得了人化意识,由此开启了自身生命结构的建构。在人的生命结构中,身体是生命的形态,它直接与形成的世界打交道;心灵是身体的本体,它与本体的世界相贯通;精神却居于二者的中间,并将二者联系起来,使生命获得共生发力的负熵状态。(17)唐代兴:《生命伦理学研究的存在论基础》,《昆明理工大学学报》2015年第3期。人的身心一体的本原性结构见图1。

图1 人的身心一体的本原性结构

在人的生命结构中,身体是由大脑、器脏和四肢构成的有机的结构形态体系和行动体系。心灵的原动力机制是天赋的自由意志,它是宇宙创化力的生命内驻形态;心灵的本体是灵魂,它是神性对生命的灌注;生命激情是心灵的感性状态,它与精神直接关联,并构成精神启动的直接力量。物与人都有灵魂,所不同的是,物的灵魂是纯粹天赋,并且纯粹地以天赋方式敞开自身;人却为天赋的灵魂构筑了心灵这个独立的寓所,并以创构性方式运作自身。这种创构性力量就是人的精神。精神是人这种动物所独有,它既以心灵为原型,也以心灵为动力机制,又以自身方式发挥心灵对身体行动的原动力功能。这是因为,精神由意识、前意识、无意识构成。无意识联结起心灵;意识的具体内容却是观念和方法,它直接支配身体行动;前意识则构成无意识进入意识的缓冲地带,既可打开无意识的阀门,为潜伏在无意识领域的思想放行,使之进入意识领域武装观念和方法,使之支配身体行动,也可把守住无意识达向意识领域的通道,将无度欲望及其他本能性的生命冲动阻挡在无意识领域。精神是人类生命的独特形态,它创构自身,并肩负激活心灵的职能,又主导身体行动,包括行动方式的选择和行动能力的发挥,均通过“自我”而实现。自我统摄心灵和精神指向身体发挥全部功能。(18)唐代兴:《生境伦理的心理学原理》,上海三联书店,2013年,第34-35页,第199-244页。所以,人的生命存在敞开到底是增熵(疾病)运动还是负熵(健康)运动,亦可从人的“自我”朝向及“自我”状况获得真实的“解”。(19)唐代兴:《生境伦理的心理学原理》,上海三联书店,2013年,第34-35页,第199-244页。

二、健康的生存论特征

概括上述,人在存在敞开的生存进程中,其疾病与健康只有相对于生命才可展示全部意义与价值。其理由有以下三个方面:

首先,疾病与健康的问题,不只是一个身体问题,更涉及心灵和精神,所以也属于心灵和精神方面的问题。关于此,现代精神分析心理学提供了理论证明;临床医学提供了实践方面的证明;体育提供了综合性验证:在一般情况下,一个人是否倦怠于身体活动,并不是取决于身体状况,而是取决于人的精神状态,更具体地讲是取决于其特定情景定义中的心灵-情感状态;人的这种特定情景定义中的心灵-情感状态的形成,又取决于他自己以心灵和精神为导向的直观体认。

其次,人的疾病或健康,并不仅仅通过身体得到呈现,更会通过心灵和精神来表达。比如,萎靡不振,凡事冷漠,心灵空荡,生活被失败情绪笼罩或根本地对未来绝望,都是疾病表现,并且这种性质的疾病才是导致身体疾病的最终原因;反之,精神焕发、生气流畅,气质优雅,凡事从容,哪怕遭受失败也神情爽朗、气色雍容,如此所呈现出来的生命状态则是身心健康。

最后,无论是从发生学观,还是从动力学论,身体的疾病或健康,最终都源于心灵和精神的疾病或健康。身体的疾病和健康,不过是精神或心灵的疾病或健康的形态呈现。从根本上讲,疾病是生命存在敞开的整体性失调;健康始终是身心的协调共运与和谐共生。

以生命为审视对象,择其主要者,形成人的疾病或健康的直接因素,却是自我。自我构成讨论疾病和健康的“关节点”的根本理由,乃人的生命的枢纽、人的存在敞开生存之“纲领”。

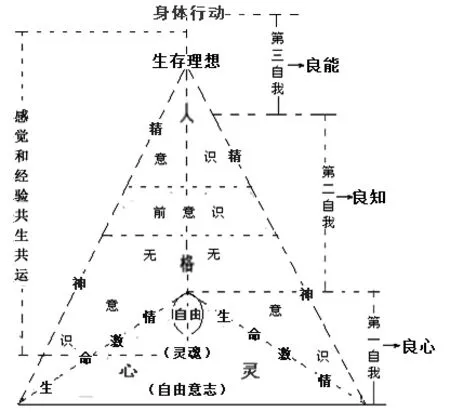

人的身心共生共运的形态呈现见图2。

图2 人的身心共生共运的形态呈现(20)此图参考唐代兴:《生境伦理的心理学原理》,上海三联书店,2013年,第262页,有很大改动。

客观地看,人的自我横跨身体、精神、心灵三个领域(如图2所示),不仅成功地将身体、精神、心灵网络起来使之成为活动的整体,而且成为生命敞开存在到底有德无德的直接“操盘手”,即生命敞开存在是否有德,取决于生命能否获得良心,并以此执意于致良知和实现良能的过程,这些皆由自我掌控。自由、人格、生存理想,此三者从不同方面规定自我并要求自我。其中,自由居于心灵领域,由天赋的自由意志、灵魂和生命激情培育生成,构成自我的动力机制,心灵为之提供原动力场,良心成为自我的原初形态;人格居于精神领域,它构成自我的主导因素,因为在精神世界里,从无意识向意识进发,既构成人格生成的基本路径,也构成良知获得致知的方式;生存理想则构成了自我的目标导向,直接对身体行动发挥功能。(21)唐代兴:《良心·良知·良能的生成论思考——德性研究的另一视角》,《道德与文明》2015年第2期。

概言之,人的身体疾病或健康,根本在于生命;人的真实生命状态,取决于其自我。自我是造成人的疾病与健康的内动力机制,构成其动力机制的目标导向是生存理想,主导力量是人格,原动力是以心灵为滋养的自由。只有形成对如上因素的整合认知,才可无偏颇地讨论疾病和健康问题。

何为健康?从生命(而不是身体)角度观之,所谓健康,就是自我的自我化。所谓自我的自我化,就是自我的非异化。自我的非异化,需要从两个方面保障。首先,自我必须精神完整。精神完整的简要表述,就是自由、独立人格和生存理想三者统一。其次,自我必须德性充沛。德性充沛的真实呈现,就是良心通过致知(良知)而践行良能。 整合地看,健康既是精神的,更是德性的,然后才是身体的。所以,健康是心灵、精神、身体三者自协调共生,或者说人之心灵、精神、身体合生存在,就是健康。

如上仅是从构成而论,如从功能来观,健康不是静止的结果状态,而是生成性的进程状态,它表征为生命以自身方式消解脆弱性、保持身体活力。要理解此,需先理解生命脆弱性的本原性存在状况。首先,生命始终以个体为标志。相对于存在世界而言,生命个体始终是弱小的存在者:弱小地存在这一本原性事实构成了人的存在脆弱性的来源。其次,人的生命降生于荒原世界,但却命运地成为资源的需要者。资源之于个人,却没有现成,只有靠自己去摄取或创造。所以,无论从发生学观之,还是从存在论审视,人的生命存在及其向生存领域敞开,始终处于匮乏状态,也正是这种永不可彻底消解的匮乏状态,成为发酵人的脆弱性的根本因素。最后,激活人的脆弱性的生命原动力,是生命的有限性,它铸造了人“向死而生”的存在位态,并定位了人“向死而生”的生存朝向。在“向死而生”的生命长河中,生是绝对的有限,但死却表现为无限。当人不能逃避地以绝对有限之生去面对无限之死时,必然心生惧死的焦虑和求生的烦忙。这种同时并存的惧死焦虑和求生烦忙,从两个不同方面源源不断地滋养人的脆弱性,促进人的脆弱性的深度生成。

由此可概括为三点:第一,脆弱性是获得人质意识的人类物种对自我存在状况的本能觉醒所形成一种永存性生命状态,这一原发性生命状态又构成消解自身的创生性激情;第二,人的生活要处于健康状态,必须克服、战胜这一源于生命本原的脆弱性;第三,源于生命本原的脆弱性,扎根于人的生命本性之中,构成人的生命本性的内在消解力量或激励力量,并使人以生生不息方式求生、谋生、创生的努力过程,在事实上变成了实实在在的克服、消解生命脆弱性的生存进程。由此三者合力生成人的健康的基本取向:健康既不是一种结果状态,更不是一次完成的“东西”;相反,健康始终是一个生命过程,一种生命自身以日常生活方式克服其本原性脆弱的生存战斗进程。

进而,健康的本质是什么?关于这一问题,既可从构成角度探讨,也可从功能方面审视。从前者观,健康的本质问题,实际上是一个存在论问题;从后者论,健康的本质问题却是一个生存论问题。

医学是对人类存在的脆弱性的一种补偿。(22)Jacob Dahl Rendtorff and Peter Kemp(ed.),Basic Ethical Principles in European Bioethics and Biolaw,Vol.I,Printed in Impremta Barnola,Guissona(Catalunya-Spain),2000,p.51.

现象学哲学家伽达默尔对健康的定义,是从存在论入手揭示健康的本质:所谓健康,是生命的本原性在世方式;与此相反,疾病却是对其本原性在世方式的弱化或消解。无论是临床医学还是体育教育,都有相同的功能和作用,这就是对被弱化或消解的本原性在世方式的意愿性恢复。但其工作展开的基本方式各有不同:临床医学是通过临床诊断、施治(用药、手术或心理治疗等)方式来消解或根除人的脆弱性,以此实现对人的本原性在世方式的恢复;体育教育则是通过认知、方法的引导激励人们以个性的方式强化身体活动,并使其持之以恒地进行,以调节身心使之内在协调合生,恢复、保持或强化健康。由此不难发现,疾病根源于身体脱离健康,同时又是使身体恢复健康的动力机制。

人的本原性在世方式,是指人作为生命诞生于世时天赋的存在方式,它是人天不分、人物不分的共在共生方式。这种本原性在世方式的消解,根源于人的人质性觉醒。因为人的人质性觉醒,形成两分观念和对象性意识。人天、人物两分的观念,以及由此两分所形成的对象性意识,导致了人的弱小感、脆弱感。更具体地讲,人天、人物两分观念和对象性意识,成为健康与疾病的起源。健康就是对人质性觉醒所形成的两分观念和对象意识的理性驾驭,正是这种驾驭才抑制了自我弱小、克服了自我脆弱,形成了生生朝向。与此相反,疾病就是人对其人质性觉醒所带来的两分观念和对象性意识的无限放大所形成的自我弱小、自我脆弱的身心化表达。一旦出现这种状况,人就要有意识地努力来消除它。人们为之努力的基本方式就是临床医学,即通过临床医学方式来增强人生存自信的内力,以恢复健康。

健康不仅仅是疾病和羸弱的不在场,更是一种生理、精神和社会福利的完美状态。(23)Iain Law and Heather Widddows, “Conceptualizing Health: Insights from the Capability Approach”,Health Care Analysis,Vol.16,2008,p.303.

世界卫生组织对“健康”所作的如上定义,就是从生存论入手,指出疾病就是弱小,就是脆弱,就是羸弱和怯懦;与此相对的健康,则是祛羸弱、祛怯懦、祛弱小、祛脆弱,是选择积极的生活方式并采取持之以恒的行动,实现对脆弱、弱小、羸弱、怯懦的胜利。人的生命对脆弱、弱小、羸弱、怯懦的胜利,不仅是生理和精神的,更是社会福利的。这意味着健康虽然以生命存在敞开为表征,但健康绝不仅仅是生命本身的事,它需要个体生命赖以存在的现实环境健康,更需要个体生命存在于其中的社会本身健康。或者说,个人生存的社会和实际存在的环境的健康,才是人的生命健康的必须土壤和基本条件。因此,从个人论,“一个人有能力达到其所处环境中的所有目标,就是完全健康的。”(24)Per-Anders Tengland,“Health and Morality:Two Conceptually Distinct Categories?”,Health Care Analysis,Vol.20,2012,p.71.在现实生存进程中,个人的“思维和情感、感觉、循环、呼吸、消化和新陈代谢、运动和平衡、免疫和排泄、生殖和内分泌控制”(25)Efrat Ram-Tiktin,“The Right to Health Care as a Right to Basic Human Functional Capabilities”,Ethical Theory and Moral Practice,Vol.15,No.3,2012,p.337.均达到良好生生状态,就是健康。或者说, “健康则消极性地被规定为疾病的缺乏”(26)Thomas Schramme,“The Significance of the Concept of Disease for Justice in Health Care”,Theoretical Medicine and Bioethics,Vol.28,No.2,2007,p.128.。从个人与家庭、个人与社会、个人与环境之间的动态生成关系论,“健康是一种以生理的、精神的以及社会的潜力为特征的福利安乐的充满活力的状态,是和年龄、文化以及个人责任相当的生活要求的满足。如果这种潜力不能满足这些要求,这种状态就是疾病。”(27)Johannes Bircher,“Towards a dynamic definition of health and disease”,Medicine,Health Care and Philosophy,Vol.8,No.3,2005,p.336.

要言之,健康,既是个人存在意义的,也是社会生存意义的。就个人存在论,健康即是其身体、精神、心灵的合生存在状态;从社会生存论,健康始终是人的身体与家庭、社会、环境的共生进程。以此观之,健康的本质由疾病给出,即生命的无疾病和环境、社会的祛疾病化。生命无疾病,生存才有快乐;环境、社会祛疾病化,生存才有幸福。健康就是个人无疾病之快乐和环境、社会去疾病化之幸福的简称。只有在这个意义上,我们才可理解“德性是与快乐和痛苦相关的、产生最好活动的品质,恶是与此相反的品质”(28)亚里士多德:《尼各马可伦理学》,廖申白译,商务印书馆,2003年,第21页。。

三、疾病的伦理审视

无论是相对个体还是相对个体所存在的环境和社会,健康都是疾病的不在场,是疾病的退场和消隐。因而,讨论健康,必须关注疾病;追求健康,必须消灭疾病。

(一)疾病的生存论特征

讨论疾病的本质,需要审问何谓疾病?所谓疾病,不过是健康的反向存在:健康不在场,或健康在生活中退场和消隐。健康与疾病,是宿敌。健康在场,疾病退隐;疾病在场,健康退隐。虽然如此,但从发生学和起源来看,健康先在于疾病,因为生命的本原性在世方式所呈现出来的生存状态是健康。生命的本原性存在构成健康的根源。只有当健康消解时,疾病才产生。或者说,疾病产生于健康的自我消解进程。因此,健康构成疾病的根源,健康丧失构成疾病的本质。

进一步论,疾病不是天赋。虽然现实生活中有个别的人生下来就身患疾病,但那仅属于特殊。疾病不仅与天赋无关,也并非来自自然,虽然Deacon等人认为“疾病的社会建构是在其‘生物事件’的框架中进行的”(29)Deacon H.& Stephney I., Understanding HIV /AIDS Stigma A theoretical and methodological analysis,HSRC Press,2005,pp.8-9.。Marshall也认为疾病源于自然,认为“许多疾病的经历和含义源自其自然属性”(30)Marshall G.,“Social constructionism”, A Dictionary of Sociology, Oxford University Press,1998,pp.375-385.。但实际情况并非如此。因为在发生学意义上,生命诞生的本原性存在是人天一体、人物一体、人与世界一体。疾病更不是纯粹地来自个人。孤立地看,疾病是个人的事,是家庭的事,或者源于个人或家庭,但关联地看,疾病既由生存的环境所铸造,也是社会的产物,并且文化也构成疾病滋生与传播的土壤。Phil Brown从社会建构角度切入,认为疾病的“涵义是植根并贯穿于文化系统当中的社会群体主体间共享的认知模式”(31)Kane Anne E.,“Theorizing meaning construction in social movements: Symbolic Structures and Interpretation during the Irish Land War,1879-1882,”Sociological Theory,Vol.15,No.3,1997,p.249., 这是很有道理的。

(二)疾病的社会根源

“疾病是以健康为根源”这一判断,揭示出一个基本的存在事实,即本原性存在这一原初状态并无疾病,疾病作为祛健康的生存状态,本质上是人天分离、人物分离的体现。这种分离状况的出现,是获得人质意识之人的后天性表现。从根本上看,“疾病的倾向不仅有先天遗传来的,而且还有后天获得的,后者在很大程度上取决于生活方式。”(32)亨利·欧内斯特·西格里斯特:《病症的文化史》,秦传安译,中央编译出版社,2009年,第3页,第3页,第1页,第1-3页,第3页。这种“先天遗传”是人从生命的人天一体、人物一体走向人天相离、人物相对的人质化进程的展现,已经不是纯粹自然意义的“先天遗传”,而是真正融进了“人的方式”的后天获得。因为疾病并不仅仅是一个与人的精神、与人类文明无关的或者可以将此与人类文明、人的精神做截然两分的物质过程。有一种观点认为, “任何两种现象之间的差别,最大的莫过于疾病和文明之间的差别,前者是一个物质的过程,而后者则是人类精神最伟大的创造”(33)亨利·欧内斯特·西格里斯特:《病症的文化史》,秦传安译,中央编译出版社,2009年,第3页,第3页,第1页,第1-3页,第3页。。这种生物主义的疾病观恰恰造成了我们对疾病的错误判断。

在现象学层面,“疾病是一个生物过程。人体组织以正常的生理反应对正常刺激作出回应。它对千变万化的环境有着高度的适应性……当刺激的数量或质量超出了生物体的适应能力时,生物体的反应也就不再是正常的,而是反常的,或病态的。它们是疾病、受损器官功能或防御机能(它总是极力战胜损害)的征兆。疾病只不过是生物(或它的某些部分)对异常刺激所作出的异常反应的总和。”(34)亨利·欧内斯特·西格里斯特:《病症的文化史》,秦传安译,中央编译出版社,2009年,第3页,第3页,第1页,第1-3页,第3页。然而,人从动物成为人,不仅仅是一个生物存在,它与生物世界其他物种的根本区别,正在于它最终是一种文化存在、一种制度存在、一种伦理道德存在。所以“对个人而言,疾病不仅仅是一个生物过程,而且还是一段经历,它很可能是一段刻骨铭心的经历,对你的整个一生都有影响。既然人是文明的创造者,那么疾病通过影响人的生活和行为,从而也影响着他的创造。”(35)亨利·欧内斯特·西格里斯特:《病症的文化史》,秦传安译,中央编译出版社,2009年,第3页,第3页,第1页,第1-3页,第3页。并且“任何能决定一个人的生活态度的东西——都会对他个人的疾病倾向发挥巨大的影响,而且,当我们考虑到疾病的环境原因的时候,这些文化因素的重要性就更加明显”(36)亨利·欧内斯特·西格里斯特:《病症的文化史》,秦传安译,中央编译出版社,2009年,第3页,第3页,第1页,第1-3页,第3页。。因此,对本原性在世方式即健康的消解,疾病替代健康而入场,既是个体生存方式和生活方式使然,更由人组建起来的社会存在方式所铸造。

疾病产生于健康的退场。造成疾病取代健康而入场的根本性个体原因,是生活方式对健康的断送。临床医学表明现代社会慢性疾病的爆发主要由生活方式所造成。有研究指出, “慢性疾病发病率和医疗开支的增长也在世界范围内普遍存在,中国人慢性病死亡人数占总死亡数的80%以上,慢性疾病的医疗费用支出已经占到总医疗费用的68%。”(37)赖建强,施小明,王丽敏,等:《慢性病预防与控制研究》,《2009—2010 公共卫生与预防医学学科发展报告》,2010年。“中国在短短几十年内,完成了从传染病向慢性病的流行病学模式转变……目前,中国有1.77亿高血压患者,成人糖尿病患者超过1亿,中国成年人的糖尿病前期患病率为50.1%。有3.03亿烟民(占了世界烟民的 1/3),并有5.3亿人遭受被动吸烟危害。膳食的变化和体力活动的减少,使中国需要提供医疗服务的慢性病患者大量出现,导致医疗费用上升、健康和寿命损失。”(38)王正珍,周誉:《运动、体力活动与慢性疾病预防》,《武汉体育学院学报》2013年第11期。

这种导致疾病普遍性生成的生活方式,就是技术化存在的生活方式。比如,出门坐汽车,进门开空调,成天手机不离手,对身体所需水分的补充饮料化,饮食外卖化,等等。各种形式的技术化存在的生活方式背后所隐藏的却是社会权力,即从本质上看,生成消解健康的生活方式的根本力量是社会

权力。由社会权力主导,就是“身体通过社会权力的技术而物质化,被施行为权力/知识体系”(39)苏珊·弗兰克·帕森斯:《性别伦理学》,史军译,北京大学出版社,2009年,第73页,第173页,第73页,第173页,第377页。。驯服的身体是“直接包含于政治领域之中的——在政治领域中,权力……授衔于它、标记它、训练它、强迫它执行任务、行使礼仪、释出信号”(40)苏珊·弗兰克·帕森斯:《性别伦理学》,史军译,北京大学出版社,2009年,第73页,第173页,第73页,第173页,第377页。。在技术化存在的社会里,“与其说这是一个我已经存在的身体被接管,或成为一种外部权力之牺牲品的问题,不如说这首先是一个我被制造成一个身体的问题。这一身体通过我已经密切地牵涉的权力之实施而被建构”(41)苏珊·弗兰克·帕森斯:《性别伦理学》,史军译,北京大学出版社,2009年,第73页,第173页,第73页,第173页,第377页。,被建构为“一个生产性的身体和一个屈从的主体”(42)苏珊·弗兰克·帕森斯:《性别伦理学》,史军译,北京大学出版社,2009年,第73页,第173页,第73页,第173页,第377页。。并且,“通过权力/知识体系这一结构,身体变成了一种存在方式,在其社会的政治经济中所形成,并被其社会准则塑造。”(43)苏珊·弗兰克·帕森斯:《性别伦理学》,史军译,北京大学出版社,2009年,第73页,第173页,第73页,第173页,第377页。比如出行,是步行,还是乘坐公交或地铁,或开小汽车;即使开车,是自己开车,还是有专职司机;是开价格为十几万元的车,还是开价格为上百万元甚至上千万元的车。这些不仅体现个性、爱好,根本上也是身份、地位、权力塑造的呈现,这个塑造人的非个人机制即是社会权力系统及其价值取向。正是因为如此,“在每一个国家,疾病都必须竭尽一切可用的手段以及在它最猖獗的地方(在低收入群体当中)予以还击……公共卫生问题归根到底是一个政治问题。”(44)亨利·欧内斯特·西格里斯特:《病症的文化史》,秦传安译,中央编译出版社,2009年,第57页。

将疾病替代健康运作人的存在理解为由社会化的“权力/知识体系”所推动,可能很难为人所理解。不妨以生活本身来说明。在农牧社会,人是靠体力谋求生存。体力劳动本身是一种劳动技能,也是一种劳动方式,更是一种生存方式。在以体力劳动为生存方式的农牧社会,体力劳动本身保持、强化并且提升了人的本原性在世方式,身心必须保持健康状态才能求得生存,身心健康状态必须得到提升才可获得存在的安全,并创造和提升生存的水平。所以在农牧社会,疾病更多地来源于自然的激发,而不是人为。并且,即使产生了疾病,仍然通过劳动和充分释放身心力量这类行为活动来消解,使之恢复健康。人类从农牧社会进入工业社会以来,体力劳动方式虽然也仍然保持,但机械劳动方式却成为一种新型的并且越来越居主导地位的生产方式和生存方式,疾病产生的主要根源,由农牧社会的自然因素激发向人为因素方向转换。尽管如此,在工业时代,无论是在生产领域还是在消费、生活领域,都大量地保持体力劳动方式,即便是机械化的工厂生产,也仍然在实质上是半体力劳动式,所以人的身体能力还可以脱离机械技术而独自处理各种生存问题引发的健康状态。当进入技术化存在的当代(以计算机技术为起步,以网络技术向会聚技术、人工智能方向发展为标志),原本需要几百个甚至上千个熟练技术工人才能正常运转整个生产车间工艺流程的活儿,现在只需要一个或两个工人就能胜任,他们只需要坐在电脑工作室操作键盘和鼠标,就能启动或停止整个车间工作流程,根本不需要运用体力劳动,甚至不用走动。在今天,不仅工作,就是日常生活,也是出门坐车,进门开空调,甚至连做饭也无需自己劳动,更不需出门,手机下单,外卖就送上门来。在这种技术化存在的生活环境和生存世界里,人的身体功能几乎被停用,人的大脑也开始被闲置,仍在运作的那部分多属感觉思维。比如,当视频进入课堂,学生得到最多重复性训练的是感官,最发达的是图像思维,想象力训练、抽象思维训练、逻辑思辨训练以及理性的反思训练等却相当有限,这是当代人感觉化生存的教育学原理。人工智能将机器人送进家庭,甚至连感觉思维活动的许多内容都不需要人去亲历了。这种生产方式、消费方式、生活方式和生存状况,远不是个人所能制造的,是社会权力和文化体系共同制造的生存模式,个体只是自发地快乐适应罢了。

概言之,当人的本原性在世方式被文化、技术、物质方式一点一点消解的过程,就是按照“权力/知识体系”来构建生存方式、劳动方式、生产方式、消费方式和生活方式的过程,这样一种历史性的过程落实在个体的人身上,既是体力性的劳动方式、工作方式逐渐消失的过程,也是身体活动不断弱化甚至身体停止活动的过程。这样的过程和生活状态,自然会产生健康被弱化的边际效应,最终导致健康被疾病所取代。由此也可以看到,为什么物质生活水平、经济环境以及医疗卫生条件等方面的优化改变越巨大,身体健康问题越突出,生活的伦理问题越严重。

(三)疾病的伦理本质

疾病是对健康的替代。从根本上论,健康之为德,就是健康使人实现自我,拥有自我。与此相对,疾病则是祛自我化。疾病的祛自我化运动,最后导致人对自我的丧失,这就是疾病之恶。

黑尔说:“‘恶’是道德哲学家称之为规范性或评价性的词(我自己常常用‘规约性’这个术语)。称某物是恶就意味着在所论种类的事物中,它具有‘应当废止或修正的特质,其他事物亦是如此。”(45)R.M.Hare,“Health”,Journal of medical ethics,Vol.12,1986,p.178,p.178.对于人而言,“如果一个人有病,但能够祛除其根源或用其他方式阻止此疾病,那么我们应当如此做,其他事情同样如此。”(46)R.M.Hare,“Health”,Journal of medical ethics,Vol.12,1986,p.178,p.178.具体地审视,健康之为德,或者说健康之有德,主要表现在两个方面。一方面是内在心灵与精神的统一,这种统一就是个体的自由精神、独立人格和生存理想的有机统一,实现了心灵与精神的和谐共生;另一方面是个体生活的展开实现了良心、良知、良能的一体化生成,这种一体化生成的行为敞开,就是个体生活行为实现了心灵、精神和身体的和谐共生。作为对健康的取代而入场的疾病之恶,从主要根源讲,其祛自我化的内在表现,就是或者自由精神的消解,或者独立人格的丧失,或者生存理想的泯灭;其祛自我化的外化表现,就是良心、良知、良能链条的断裂。具体地讲,就是心灵、精神、身体处于非协调的分裂状态,心灵消隐和精神退场,从而人的生命躯体化,或者说原本根源于心灵和精神的疾病,最后被主观地消解掉而只剩下躯体的症状和病痛。

躯体化(个体和个体间苦痛通过一种生理疾病的习惯用语表达出来,包括在此基础上进行的一种求医模式)已经成为生活苦难的一种首要表达方式。也就是说,个体经历了严重的个人和社会问题,却通过身体这一媒介来解释、表达、体验和应对这些问题。个体的损失、所遭受的不公正、经历的失败、都被转化成关于疼痛和身体障碍的话语,这事实上是一种关于自我以及社会世界的话语和行动的隐喻。身体调节着个体的感受、体验以及对社会生活中问题的解释。(47)凯博文:《苦痛和疾病的社会根源:中国现代社会的抑郁、神经衰弱和病痛》,郭金华译,上海三联书店,2008年,第49页。

生命的躯体化,既指身体躯体化,更指心灵躯体化和精神躯体化。身体和躯体,前者是一生命化的概念,后者是一生理化的概念,二者有根本区别。身体是活力性的,并且这种活力源自身体内部,或可说来自生命本身,是生命的有机体化;躯体则是纯粹物质化的,它由外部因素规定,是社会的承载体。疾病使身体躯体化的过程,实现了疾病对精神的躯体化和心灵的躯体化。当心灵、精神、身体均被躯体化后,疾病就被定格为纯粹的生物学意义。这样一来,疾病与社会之间的动态生成关联及本质规定就被躯体化方式消解了、隐藏了,社会结构、社会体制、社会制度以及由此规范下的政治、经济、法律不平等对健康的强暴、对疾病的助生就完全隐而不见了。社会对生命及其健康的强暴之恶,变成了纯粹的生理学诊断、临床治疗和医疗费用等物质性内容,但实际情况却是疾病对健康的胜利。疾病对健康的胜利,表面上是个人生存方式、生活方式的非道德性;但个人生存方式形成以及生活方式养成并非个人的愿意性成果,其最终源于社会的倡导和规训。比如,在技术化存在的当代,许多慢性疾病暴发与蔓延的最终动力,并不是源于个人,而是源于消费主义的引导。因而,疾病之恶在本质上是社会之恶的社会化和个人化。消灭疾病,恢复或保持健康,需要个人、医学和社会的共同努力。