利用可视化学习模式突破小学科学探究课堂的困局

2020-08-07吕恒邱小雪

吕恒 邱小雪

摘 要:研究者发现科学教师要在日常科学课堂中落实“发现问题—提出假设—收集事实—整理分析—得出结论—拓展延伸”的循环往复的探究式教学,往往面临诸多困局。研究者通过摸索发现把可视化学习模式与探究式教学方法在科学课堂上有效融合,有助于让科学探究课堂走出现在的困局。

关键词:科学探究;可视化学习模式;困局

自然科学教学改革可谓是中国课程改革的先锋。从二十世纪八九十年代的自然课到现在的科学课堂,教育工作者一直在坚持如何让学生获得自行探究科学问题的能力和方法,都着力于培养学生学习的兴趣,发现问题的能力和解决问题的方法。通过构建积极动态的课堂环境,引领学生在课堂教学中经历科学家式的发现问题及探索求真的过程,通过自己动手实验收集分析事实,总结科学规律,构建科学概念,树立科学观念。然而时至今日,在日常科学课堂教学中科学探究仍然受到很多条件的制约。

一、科学探究课堂的困局

随着科学探究课堂的不断深入,研究者发现科学教师要在日常科学课堂中落实“发现问题—提出假设—收集事实—整理分析—得出结论—拓展延伸”的循环往复的探究式教学往往面临诸多困局。

(一)被动学习,引导难

有的科学课堂整个过程都是老师牵着学生的鼻子走,每一步都精细设计好。问题已经预设好,假设只有是与否,实验观察每一个操作每一个环节,应该注意什么,要做什么以及不能做什么都由老师想得一清二楚,事先用PPT打好密密麻麻的注意事项……学生要做的就是跟着老师的路子去“探究”。探究应该是使学生通过对客观事实的收集与梳理、判断与分析,发现客观规律,通过层层推理,使他们的逻辑思维得到锻炼与发展,而上述流于表面的探究是无法达到这样的效果的。

(二)思维发散,组织难

有的科学课堂,老师充分给予学生思辨的空间,真正调动学生的积极性,创设条件循循善诱,放手让学生发现问题,师生围绕一个问题展开非常深入的探究,提出各种假设,充分收集事实,细心整理找出科学规律形成科学概念。师生教学相长,但却因为花费大量的时间开展探究活动以致学期后期无法按时完成教学计划任务,导致教学前松后紧,效果大打折扣。又或者前面单元消耗大量课时,学期末时为了完成任务,以极快的速度讲授完余下的课程,造成虎头蛇尾的局面。

(三)主力发言,均衡难

有的科学课堂,老师组织的探究活动总是只有几个优秀学生能跟得上思路,活跃的课堂其实只是几位精英主角的表演舞台,其他能力一般的孩子只能成为观众,甚至连当观众的兴致都没有,长期下去这部分学生陷入习得性无助的状态,注意力游离于课堂思路以外,造成学生之间的学习发展很不均衡。

二、构建可视化探究模式突破困局

经过反复推敲与实践探索,研究者尝试把可视化学习模式的各个环节及科学探究模式融入科学课程单元教学过程中。

(一)利用可视化资源创设情境,以中心问题突破“引导难”

课堂上出现“引导难”的情况,实际上还是学生习惯被动学习,习惯跟着老师走,学习对象没能引起他们积极探索的欲望。而利用可视化资源创设情境,并以精准的中心问题引领,既能激发学生主动求知的欲望,又能准确引领学生的思维方向。

例1:在《声音与生活》单元的导入阶段,老师播放集合生活中常见的各种声音现象的微视频,引起学生对日常生活中声音现象的回忆与讨论,同时带出本单元的中心问题“天天听声音,你对声音的了解有多少呢?”

例2:在《微小世界》单元的导入阶段,老师播放各种微观世界中的画面,同时提出“怎样能够亲眼看见这样的世界?”

例3:在《环境和我们》单元的导入阶段,老师播放各种污染环境的场面视频,同时提出“你知道自己正生活在这样的环境中吗?”

通過视频创设情境,结合精准的中心问题,引导学生从感性认知到理性探索的思维过程,让学生积极投入探索中,突破“引导难”。

(二)利用可视化思维工具分析线索,以思维梳理突破“组织难”

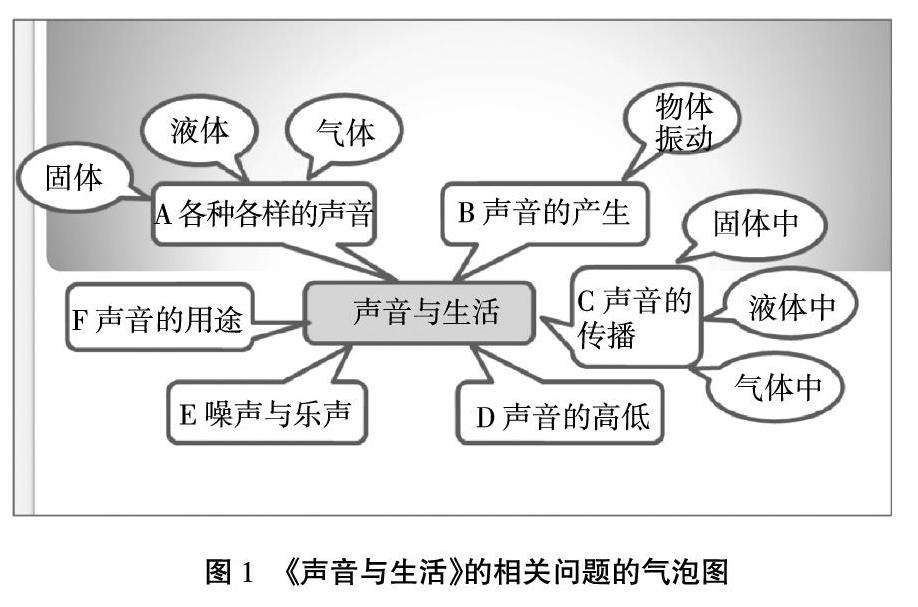

知识建构的过程中,学生的思维是发散的、随机的、无序的,包括不断产生的问题,各种各样的推理、猜想,虚实混杂的现象等等。而发散是思维一旦无法掌控就会导致课堂组织纪律的涣散。因此,在科学探究课堂中,怎样把这么多线索高效地梳理组织对师生都是很大的挑战。而利用可视化思维工具,能高效、清晰、准确地帮助学习者理清思路。经过可视化思维工具的分析,对学生发散出方方面面、五花八门的问题进行筛选与梳理。例如:在《声音与生活》中涉及声音的产生、传播速度、距离、声音有没有重量、怎样听到声音、声音的破坏性、声音的种类、声音的高低、声音的强弱、声音的好处、声音的振动、声音的单位、声音的来源、回声等等。虽然表达的方法、角度会有区别,但是经过利用思维导图梳理学生关于声音的各种问题,其实不外乎还是关于声音的产生、传播、大小、高低等几个共同的问题,见图1。这样就可以有明确而统一的探究方向了,同时这是充分尊重学生的兴趣与学习欲望的。

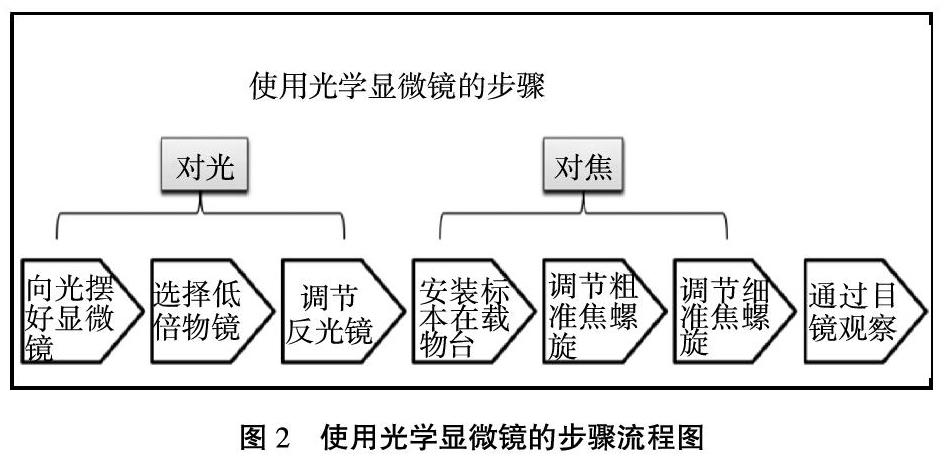

可视化思维工具有多种类型,可以根据不同的课型、不同的探索问题进行合理选择及使用。例如:在《微小世界》中利用流程图来梳理使用光学显微镜的步骤,见图2。

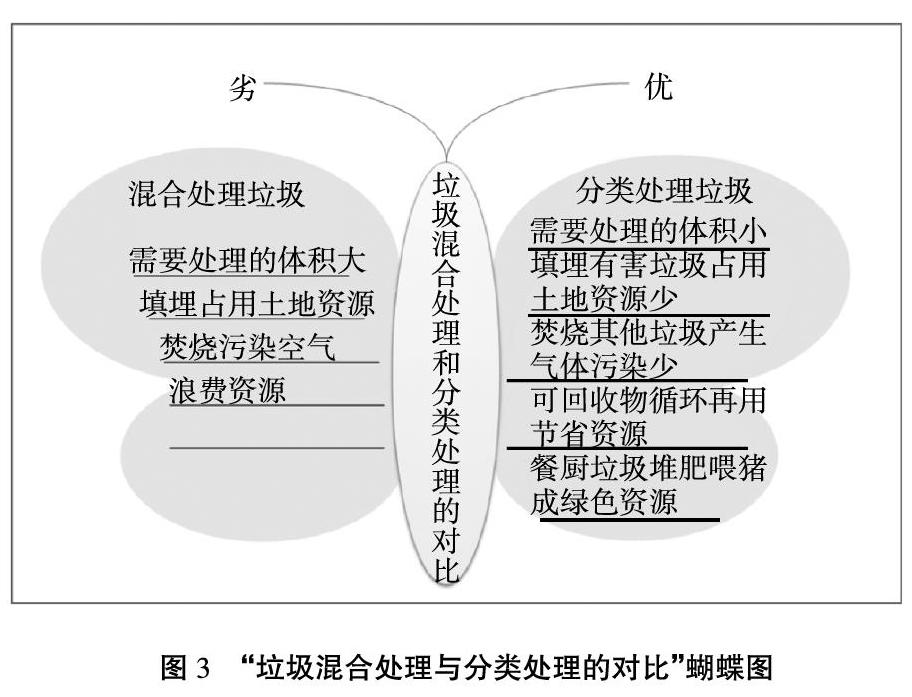

又如:在《一天的垃圾》中,利用蝴蝶图来分析垃圾分类与否的优劣,见图3。

当全部学生的思路都能积极有序地投入思维序列中,课堂组织自然高效而有序了。

(三)利用小组协作互动学习活动,以有效的交流与合作突破“均衡难”

在探究学习的过程中,基本都是按照小组协作的形式进行的,但小组合作不等于小组协作,流于形式的表面合作甚至充满争执与矛盾,很难合作的情况在课堂教学过程中时有发生。造成这些不和谐、不均衡情况的原因,往往是由于小组分工不能让组员都满意又或者组员课堂表现水平参差不齐而造成的。因此,在常规教学时,老师应组织学生对小组成员进行合理分工并安排各个岗位各司其职。针对不同的学习内容,还可以进行合理的工作轮换,以多种形式开展协作。例如:就《声音与生活》提出问题时可以采用头脑风暴的形式;《微小世界》中利用显微镜探究实验时则要明确各个岗位责任和具体负责的内容;《垃圾分类》中进行个性化容器设计分享展示活动时,则可以采取世界咖啡的形式……在评价活动汇报时老师抽取任意组员代表小组汇报并作为小组的成果接受评价,其他组员不能在汇报期间进行协助与提醒。这样做的目的是使他们在小组活动期间充分沟通,保证组员之间能认真表达及听取意见,保证每一位学生积极参与学习,评价则采取过程性评价,侧重对参与过程的评价,以此突破“均衡难”。

在科学探究课堂中运用可视化探究模式还处于探索阶段,仍然有很多实践当中遇到的问题需要关注和思考,随着研究的深入,通过对教学模式运用策略的研究总结,将会不断完善与修正教学模式,使其渐趋成熟并不断发展。

参考文献:

[1]李克东.《可视化学习行动研究》工作意见[R],2016.

[2]北京桂鑫慈善基金会.刘默耕小学自然课改革探索[M].长江出版传媒,2015.

[3]刘沛生,姜允珍,张之仁,等.兰本达的“探究—研讨”教学法及其在中国[M].长江出版传媒,2015.

编辑 郭小琴