犊牛脑炎源大肠杆菌生物被膜形成及其影响因素分析

2020-07-13顾晓晓邬琴陶乔孝慈马雪李劼韩猛立黄新吴桐忠张星星钟发刚

顾晓晓,邬琴,陶乔孝慈 ,马雪,李劼,韩猛立,周 霞*,黄新,吴桐忠,张星星,钟发刚

(1. 新疆农垦科学院省部共建绵羊遗传改良与健康养殖国家重点实验室,新疆 石河子 832000;2. 石河子大学动物科技学院,新疆 石河子 832003

大肠杆菌是一种具有重要公共卫生意义的人畜共患病病原[1],可分为肠道内和肠道外致病性大肠杆菌。肠道内大肠杆菌常引起肠道感染和病变,导致食欲不振、吸收功能障碍、排便失常等;肠道外致病性大肠杆菌则可引起多种动物肠道以外的多个脏器的病变,如脑炎、尿道炎、败血症等。兽医临床常见有犊牛脑炎、肺炎等[2]。

细菌产生耐药性除了与携带众多的耐药基因有关外,生物被膜(biofilm, BF)是细菌产生耐药性的另外一个重要原因。细菌依靠静电力以特异或非特异性方式黏附到细胞间和支撑物表面,与各类代谢产物结合形成大量不易溶解的细胞外聚合物(EPS),可抑制吞噬细胞和补体系统的激活作用,抵抗宿主免疫系统。因此,BF的产生能大大增强细菌的致病性以及耐药性[3-6]。研究发现,不同来源的大肠杆菌能不同程度地形成BF[7]。

近年来,随着新疆养牛产业的发展,由大肠杆菌引发的犊牛脑炎时有发生,给畜牧业造成一定的损失。实验室从发生脑炎的犊牛大脑中分离鉴定了1株大肠杆菌,但对该菌株产生BF的能力及其影响因素未进行研究。本试验在前期研究基础上,采用细菌培养结合结晶紫染色法分析分离株产生BF的能力以及不同培养条件对BF产生的影响,为研究该病原形成BF的理论体系提供数据。

1 材料与方法

1.1 菌株来源

石河子大学动物科技学院预防兽医学实验室从发生脑炎的犊牛大脑中分离鉴定,经测序比对与大肠杆菌标准菌株CP054227.1相似度达99.72%;产BF能力较强的禽致病性大肠杆菌,由石河子大学动物科技学院预防兽医实验室鉴定保存。

1.2 主要试剂与仪器

LB、BHI、TSB培养基、96孔细胞培养板和结晶紫染液等相关试剂,均购自广州东盛生物科技有限公司;常规的仪器均由石河子大学动物科技学院预防兽医实验室提供。

1.3 分离株BF形成能力的测定

取40 μL菌液加入装有160 μL LB培养基的96孔细胞培养板中,培养24 h后用PBS反复冲洗,加入结晶紫染液染色,用纯化水洗涤后放入烘箱中烘干,将96孔细胞培养板置于倒置显微镜下观察并拍照。后再加入乙醇-丙酮(4∶1的比例)于96孔板进行脱色,酶标仪检测OD595值,取3个平行样,记录平均值,采用GraphPad prism软件进行单因素方差分析,利用实验室分离到的一株形成BF能力较强的禽致病性大肠杆菌作为对照组与分离株作比较。

BF形成能力的鉴定标准参照文献[8]。依据临界(ODC)值(ODC等于空白对照孔的平均值加上其3倍的标准差),BF形成能力可分类为:OD≤ODC为不形成生物被膜,ODC

1.4 培养时间对分离株BF形成的影响

设定不同的培养时间(6、12、24、36、48及72 h),培养结束后,用1.3的方法进行形态学观察以及OD595值的测定。

1.5 不同成分对分离株BF形成能力的影响

取适量菌液,加入含有不同浓度葡萄糖(1%、2%、3%、5%)、不同浓度的蔗糖(1%、2%、3%、5%)、不同浓度NaCl(0%、0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%)的液体培养基,用1.3的培养方式培养至BF形成的最佳时间进行形态学的观察以及OD值的测定。

1.6 不同培养基对分离株BF形成的影响

按1.3的培养方式取适量菌液加入相应液体培养基(LB、BHI、TSB),在培养的最佳时间进行BF形态学的观察以及OD值的测定。

2 结果与分析

2.1 分离菌株BF形成能力的测定

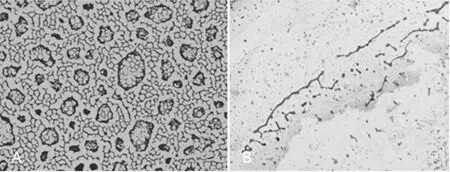

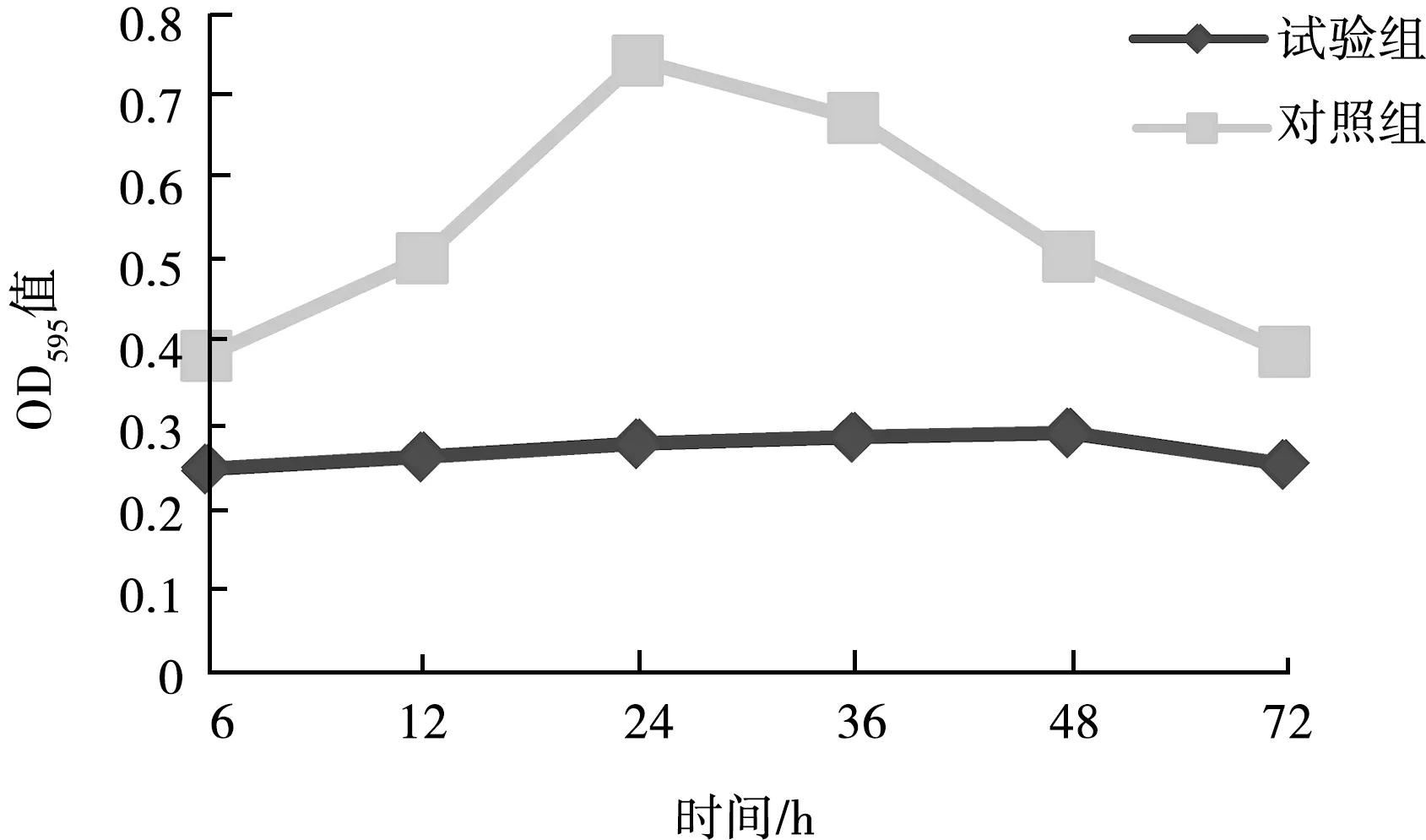

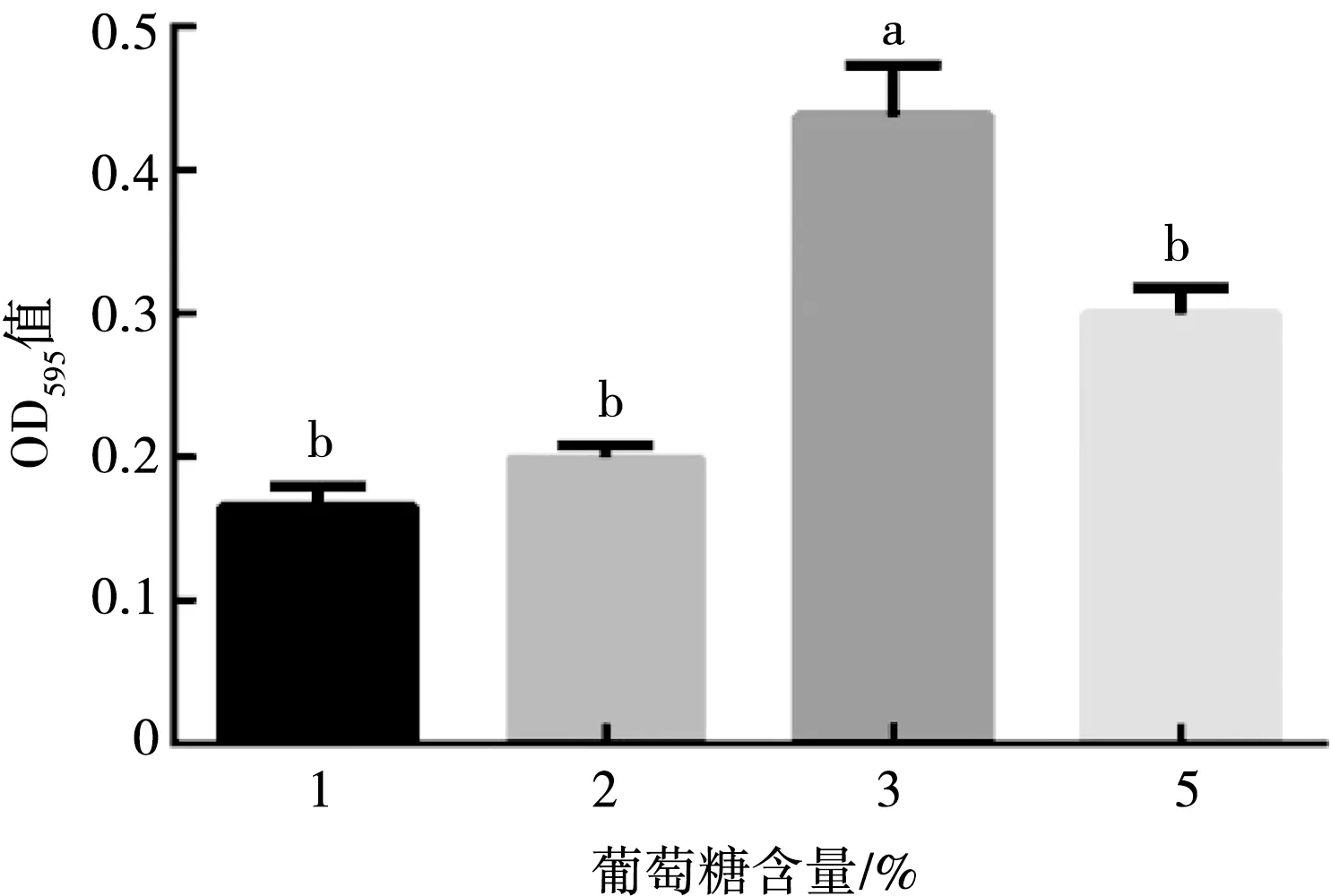

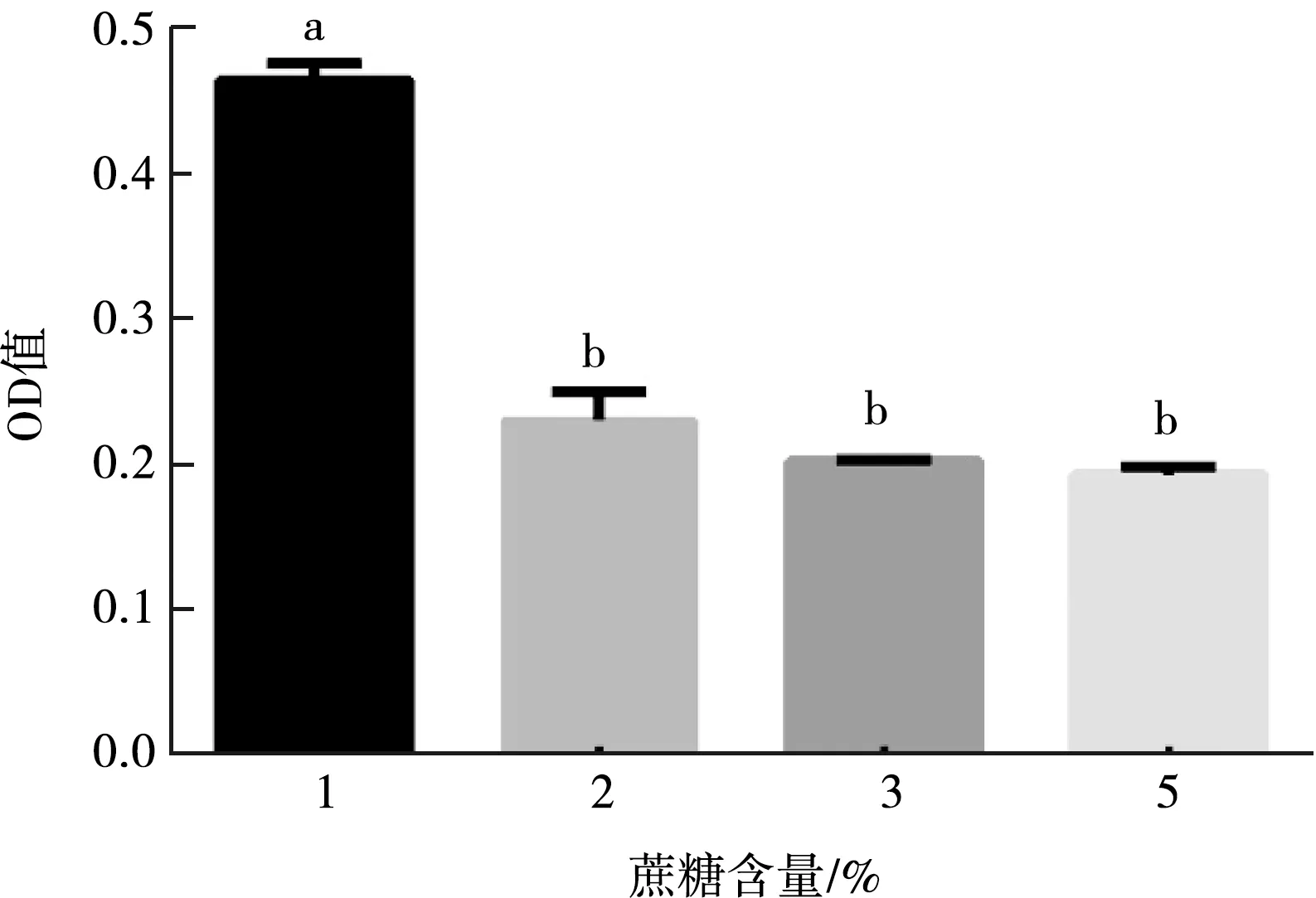

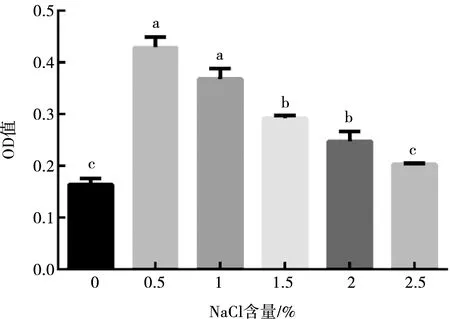

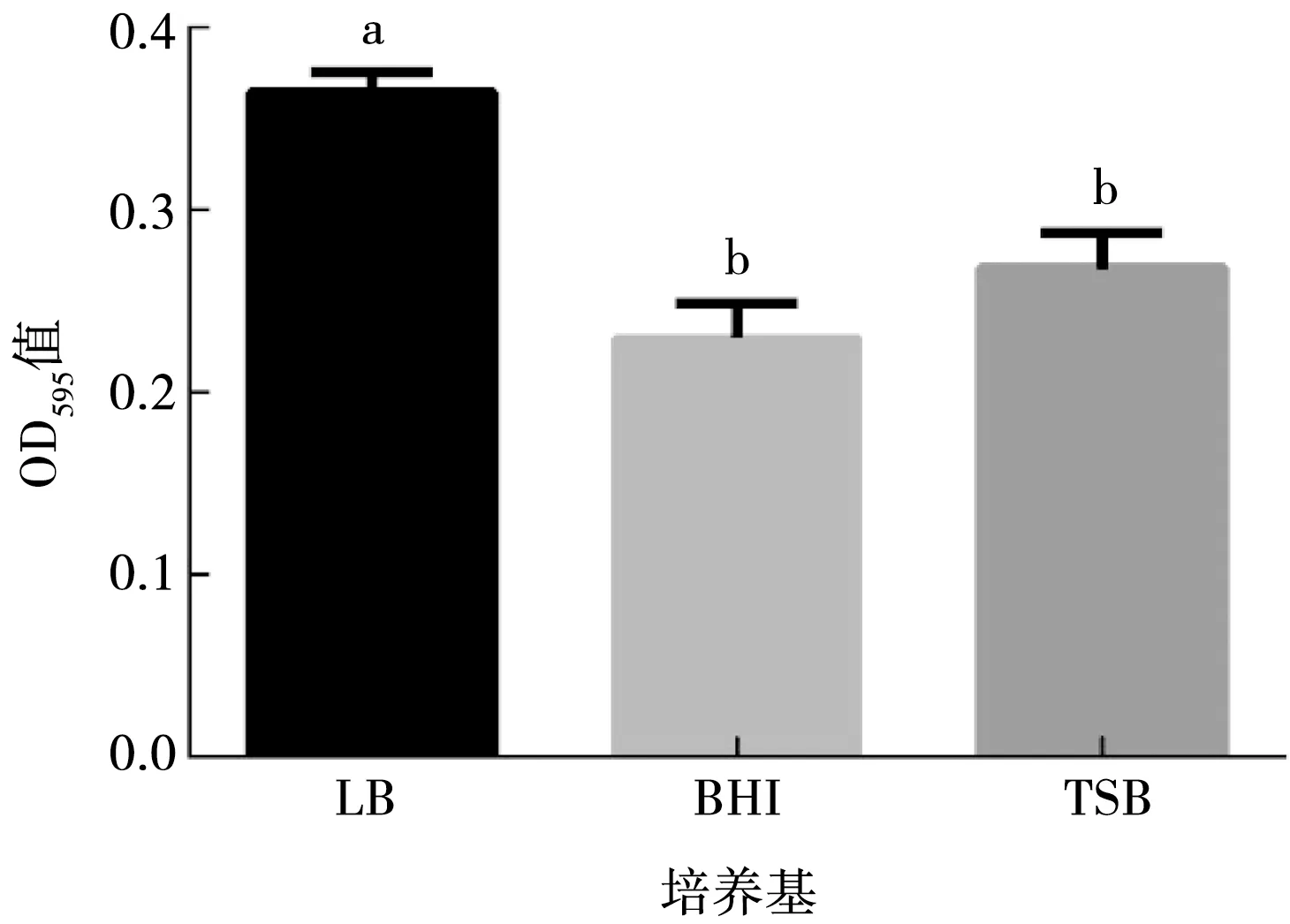

禽源大肠杆菌可见菌体呈现散落的网状结构,有形成紧密的相对完整BF结构(图1A);分离株在24 h可见形成间断的细线状的BF,结构较为松散,无明显的网状结构(图1B);分离株OD值在ODC 6 h时开始有BF形成但形成量较少,初步形成呈零星的点状的BF;6~24 h的OD值逐渐升高,12 h时可见零星短线状的BF;24~36 h的OD值仍处于上升趋势,但上升幅度不大,24 h形成间断的细线状的BF较为松散,36 h形成稍粗线状的BF和较多的短杆状的结构;36~48 h的OD值趋于平稳,BF的形成量已到达顶峰,48 h形成了连续的线条状的BF且点状结构较为密集;48 h以后OD值迅速下降,形态结构表现为松散不紧密。结果显示分离株形成BF的最佳时间为48 h,见图2。 图1 禽致病性大肠杆菌(A)与致犊牛脑炎大肠杆菌(B)培养24 h的形态(400×) 图2 致犊牛脑炎大肠杆菌BF在不同培养时间内OD595值的测定 (1)不同浓度葡萄糖对BF的影响 随着葡萄糖浓度的升高,BF的网状结构逐渐完整,OD595值逐渐升高;当葡萄糖浓度达到3% 时BF形态最为完整,OD595值最大,极显著高于其他3组(P<0.001),其余三组间无显著性差异(P>0.05);随着糖浓度的继续升高BF结构逐渐松散,且OD595呈下降趋势,见图3。 图3 致犊牛脑炎大肠杆菌BF在不同浓度葡萄糖培养基中OD595值的测定 (2)不同浓度蔗糖对分离株BF形成的影响 随着蔗糖浓度的升高BF的网状结构逐渐完整。当浓度达到1%时,BF的形态最佳,OD595最大,极显著高于其他3组(P<0.001),其余三组间无显著性差异(P>0.05);随着蔗糖浓度的继续增加,BF结构逐渐松散,且OD595呈下降趋势,见图4。 图4 致犊牛脑炎大肠杆菌BF在不同浓度蔗糖培养基中OD595值的测定 (3)不同浓度NaCl对分离株BF形成的影响 随着NaCl浓度的升高,BF的网状结构逐渐松散。当浓度达到0.5%时,BF形态最为完整,极显著高于0%和0.5%组(P<0.001),1%组显著高于1.5%和2%组(P<0.05)。随着NaCl浓度继续增加,BF的形态逐渐松散,此时OD595呈下降趋势,见图5。 图5 致犊牛脑炎大肠杆菌BF在不同浓度NaCl中OD595值的测定 48 h时,分离株BF在LB培养基中OD595值最大,显著高于其他两种培养基(P<0.05),形态最为完整;在BHI培养基中BF形成的OD值最小,最为松散;TSB培养基中测得的OD值趋于二者之间,见图6。 图6 致犊牛脑炎大肠杆菌BF在不同培养基中OD595值的测定 BF是一种在自然条件下生长在物体表面的细菌形成的自我保护状态,可以使细菌的耐药性增加,且能很好抵抗氧化应激、脱水和饥饿等不良因素而间接增强细菌的毒力[9]。生物膜形成涉及四个主要步骤:初始粘附或附着(可逆);生物膜结构的早期形成(不可逆转);已形成的生物膜成熟和细菌从生物膜中分散以恢复浮游状态[10-11]。成熟的生物被膜结构由外到内依次是主体生物被膜层、连接层、条件层和基质层[12-13]。一旦细菌开始分泌细胞外多糖物质(EPS),就会进入生物膜的第二阶段发展,这是一个不可逆转的过程。EPS的分泌是连续的,直到形成第三阶段,确保细菌在厚的复杂生物分子层内的表面安全附着。生物膜通过吞噬细胞和补体系统的受损激活保护入侵细菌免受宿主免疫系统的影响,并且还使其对常规抗生素的抗性增加约1 000倍。BF的形状、紧密度和厚度根据细菌类型和环境条件而变化[14]。研究表明不同来源大肠杆菌产生BF的能力不同,很多分离株体外培养大肠杆菌在24-32 h时即能形成稳定的BF[15]。与本实验室分离保存的禽致病性大肠杆菌相比在相同的培养条件下,本试验菌株BF形成能力较弱,即BF形态较为松散,BF网状结构不完整,当培养时间在36-48 h时才形成形态相对完整的BF。而前期研究表明本试验菌株能引起犊牛脑炎,动物感染试验也表明其具有较强致病性。因此与致病性相关的其他主要因素还需进一步研究。 研究表明,营养物质供应的突然变化可以诱导生物膜扩散。在铜绿假单胞菌的试验中,由于碳底物可用性的突然降低和突然增加,发现在基本培养基中生物膜产生分散[16]。当营养物质稀缺时,细胞可能脱离以逃避不利条件,或者当营养充足时,可选择将代谢能量投入生殖和分离。在荧光假单胞菌中,饥饿诱导了外多糖裂解酶产生和生物膜分散的增加,而在铜绿假单胞菌中,藻酸盐裂解酶活性在快速生长的细胞中被最大程度地诱导[17]。同样,这两个结果表明,在有利和不利条件下都可能出现增加生物膜扩散速率。在非假单胞菌中,营养缺乏导致增加水生嗜水气单胞菌中的生物膜分散,而高营养条件诱导生物膜在环境不动杆菌中扩散[18]。在大肠杆菌中,外源葡萄糖阻断了CsrA诱导的生物膜分散,CsrA是中心碳通量的全球调节剂,进一步支持营养条件可诱导生物膜扩散的假设[19]。陶健等[20]在M63培养基中添加3%葡萄糖培养大肠杆菌72 h时形成BF的量最高。本试验中分离株在LB培养基中添加3%的葡萄糖有利于大肠杆菌BF的形成,而糖浓度继续增高不利于分离株BF的产生。关于葡萄糖对BF形成的影响有着不同的报道,KRISTICH等[21]报告了增加葡萄糖浓度会产生抑制作用,而BALDASSARRI等[6]则报道了在0.5%葡萄糖下形成了完整的生物膜,PILLAI等[22]报道了浓度<1%时是增强作用,0.5%是最适浓度。适当浓度NaCl可以促进BF的形成[23-24],但随含量的升高均表现出BF的形成受抑制现象。本研究结果也证实了这点。LB、BHI、TSB三种培养基相较而言,BHI和TSB培养基比LB培养基中营养成分丰富,而LB中BF形成最佳,因此营养物质的相对匮乏有利于BF的形成。2.2 分离株形成BF最佳时间的测定

2.3 不同成分对分离株BF形成的影响

2.4 分离株BF在不同培养基中的测定

3 讨论