“千秋功过秦始皇”教学实践

2020-06-30李晓莉

李晓莉

关键词:高中历史;核心素养;问题情境

中图分类号:G633.51 文献标识码:B 文章编号:1009-010X(2020)14-0057-05

随着课改的进一步深入,如何在课堂培养学生的学科核心素养,落实历史学科立德树人教育成为当前教学的重心。历史学科核心素养包括唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀五个方面,五大核心素养是一个整体,在实际教学中是不可分割的。伴随着素养时代和智能化时代的到来,历史教师需要拓宽学术视野和技术视野,对课程进行二次开发,实现教师和学生线上线下的教学互动,本文以人教版选修四“千秋功过秦始皇”一课为例,依托智慧平板推送史料,创设问题情境设计课堂教学,旨在探索在一节课中如何落实核心素养的培养。

一、教学思路设计

“千秋功过秦始皇”是人教版选修四专题一第一课,经过必修课的学习,学生对本课知识已经很熟悉,结合学情分析,在研读新课标的基础上,笔者主要思考如何利用旧教材,使历史学习从知识立意、能力立意发展为素养立意;借开篇人物秦始皇的评说,为其他人物评说提供一个好的范例。

基于教材和学情分析,笔者将本课的教学目标制定如下:

1.通過史料的搜集整理,对秦始皇统一六国,建立专制主义中央集权制国家的史实有初步了解,并掌握搜集整理史料的方法,了解不同类型史料的价值,培养史料实证精神。

2.通过对不同史料的运用分析,结合时代背景理解历史解释的多样性与差异性,归纳影响历史解释的基本要素,培养时空观念、历史解释能力。

3.通过评价秦始皇,指导学生运用唯物史观,用全面、客观、辩证、发展的眼光看待和评判历史与现实问题。

根据教学目标,笔者按照分析已知解释——评析不同解释——做出自己解释的思路设计。把分析历史上如何评价秦始皇;归纳评价历史人物的方法作为本课的教学重点。把如何客观辩证的评价秦始皇作为本课的教学难点。通过史料研习,学生合作探究,教师问题引导进行突破。

二、教学过程设计

(一)课前:

利用智慧平板推送多元素材,拉近学生与历史的距离,激发学生的兴趣,发挥学生的主体意识,为课堂活动做好准备。

任务一:学生分组从不同途径搜集史料,知道所搜集的史料是用来佐证什么史实。

任务二:制作秦始皇生平大事年表。

学生上传预习成果,并把困惑和疑难通过平板上传到班级空间,便于教师了解学情,进行二次备课。

(二)课中:

模块一 史料搜集 初识秦始皇

每组派代表用智慧平板出示搜集的史料,然后说明佐证的什么史实。

学生从遗址、遗迹(秦始皇陵、兵马俑、五尺道、灵渠、直道、赵佗先人墓雕塑)、图片影像(虎符、秦始皇剧照、秦始皇像、秦半两、秦衡)、文字史料(云梦秦简、史记、秦朝野史、寻秦记节选)、口述史料(秦朝民谣、民间故事孟姜女哭长城、民间传说秦皇入海)等方面进行展示。

(设计意图:在探究历史时自主搜集史料,掌握获取史料的途径,多渠道多途径查找资料解决同一历史问题。)

师生结合学生提供的史料进行辨析,哪些属于史料,哪些虽不属于史料,但蕴含着一定的史料价值。接下来对史料进行分类,将史料按形式分为:实物史料、图像史料、文献史料、口述史料。按价值分为:一手史料、二手史料。要求学生注意不同类型史料的价值,注意史料互证。

(设计意图:教会学生对史料进行整理辨析,判断史料的信度和效度。)

通过搜集史料,同学们对秦始皇的生平有了粗略地了解,请同学们利用智慧平板拍照上传功能上传自己制作的大事年表,教师随机抽查点评。引导学生思考,秦始皇经历丰富,作为政治家我们应该从什么视角对他进行评价?出示教师制作的秦始皇生平史实,勾画出重点,得出从治国理政的视角进行评价。

(设计意图:借秦始皇大事年表这一具体事例,来提高学生的时空观念、史料实证素养;同时也为评价秦始皇找准视角。)

过渡:“史实明确后,我们是否能够顺利评价秦始皇,还需要评价方法的理论支持,进入第二个模块。”

模块二 史家论说 品评秦始皇

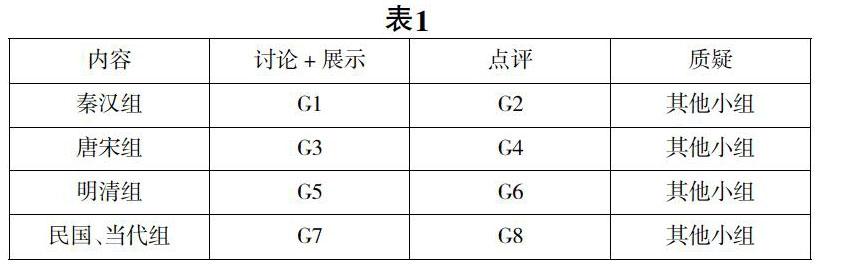

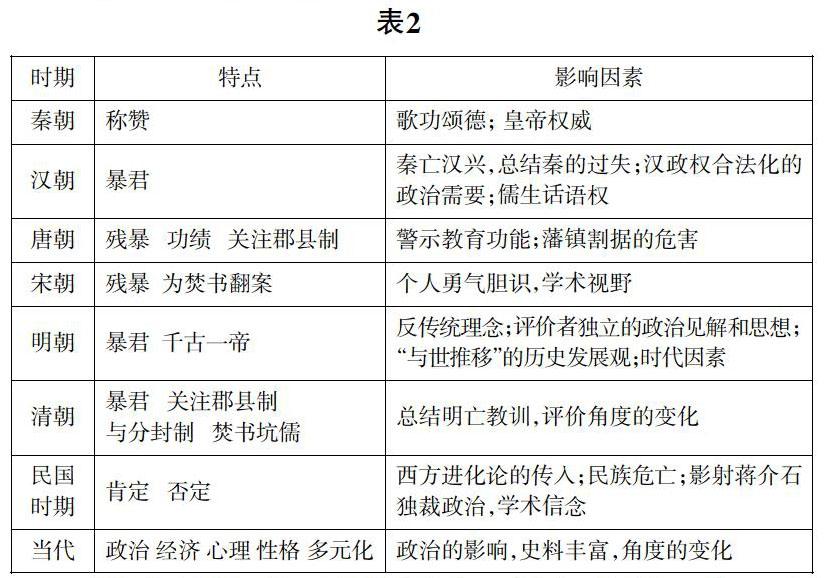

笔者课前通过智慧平板推送了从秦朝到现代的多则史料,要求学生课下自主探究,课上合作学习。根据小组合作学习的要求,课堂探究活动中,将这些材料进行分配,分为秦汉组、唐宋组、明清组、民国与当代组,供各小组深入讨论,了解历史上不同时期对秦始皇的评价,分析不同时期对秦始皇评价的特点,并尝试解释原因。

秦汉小组

“今陛下兴义兵,诛残贼,平定天下,海内为郡县,法令由一统,自古以来未尝有,五帝所不及”。——《李斯列传》

秦王怀贪鄙之心,行自奋之智,不信功臣,不亲士民,废王道而立私爱,焚文书而酷刑法,先诈力而后仁义,以暴虐为天下始。

——贾谊《过秦论》

“秦朝人是怎样对秦始皇进行评价的?为什么?汉朝到清朝主流社会对秦始皇是怎样评价的?请尝试解释原因。”

唐宋小组

“始皇暴虐,至子而忘”

——《贞观政要》卷八

“秦之所以革之(注:废分封制)者,其为制,公之大者也;其情私也,私其一己之威也,私其尽臣畜(属)于我也。然而公天下之端自秦始。”

——柳宗元《封建论》

“重以暴秦,害圣典,病格言,焚《诗》、《书》,屠术士”。 ——宋 司马光《资治通鉴》

“秦时未尝废儒学,秦时未尝不用儒学与经学。所谓诗书之焚,乃学者自焚也,非秦皇之过也。”——郑樵《通志》

“唐朝时期对秦始皇的评价有了什么新的角度,为什么?宋朝时期作者的关注角度又发生了什么变化?结合时代背景进行解释。”

从社会发展和生产力发展来看,秦始皇完成统一,进行制度建设促进了历史进步,推动了社会发展。赋役沉重,刑法严酷,秦朝人民遭受暴政,又在一定程度上阻碍了生产力发展。

从维护国家利益来看,秦始皇统一中国结束分裂割据,加速民族融合,奠定中华民族多元一体格局;巩固统一的措施,增强了中华民族的凝聚力,维系了中华民族的长远发展,对中华民族产生了深远影响。

(意图:引导学生运用唯物史观,对秦始皇进行整体评价。认识到秦始皇在中国历史上的重要地位,增强民族自信心。)

在课堂教学结尾,笔者对本课作了小结与升华:

秦始皇的统一,让中国有了2000年屹立于世界之巅的底蕴,这就是人民心理上强烈的认同感和凝聚力,正是有了这样的情感与力量,以后的岁月,哪怕再多的治乱分合、强族入侵,都休想把中华民族分割开来。

正如习近平主席在中华人民共和国成立70周年讲话中指出:没有任何力量能够撼动我们伟大祖国的地位,没有任何力量能够阻挡中国人民和中华民族的前进步伐。今天我们正走在民族复兴的伟大征程上,我和我的祖国,一刻也不能分割。我的祖国像一列火车,承载了中华五千年的文明薪火,我的祖国如一艘巨轮,托负了中华民族复兴的中国梦,正乘风破浪驶向未来。

(设计意图:拓宽视野,历史与现实联系,形成对国家和民族的认同感和自豪感,以此激励学生关注国家命运,敢于担当,有责任感,涵养家国情怀,树立正确的国家观,民族观。)

(三)课后:

高考链接:平板推送2016年高考全国卷一第48题(略)

(1)根据材料并结合所学知识,概括高仙芝成为唐朝名将的时代背景。

(2)根据材料并结合所学知识,评述高仙芝的功过。

教学过程应注意下列几点:

(1)特定的历史背景。背景是历史人物活动的大舞台,人物同样的活动如果处于不同的历史背景,那就可以做出不同的评估。

(2)確定评估标准。我们看一个人物的活动或举措,不能感情用事,也不能仅从道义的角度去考虑,而要看是否有利于生产力的发展、社会的进步和国家的统一等。

(3)防止以偏概全。对人物的评估要一分为二,全面客观。对历史人物要考虑他的阶级性和时代性。

(4)克服英雄史观。历史上有作为的人物是时势造就出来的,同时也要承认人物的个性特点对事物的一定影响力。

(5)要根据具体材料所提供的有效信息,将材料观点和教材有关知识进行综合分析。

(6)评价历史人物必须建立在史实的基础上,决不能主观臆断,空穴来风。也就是在占有大量史料的基础上对历史人物给予评价。

请同学们仔细分析,使用平板上传到班级空间,供大家分享。

(设计意图:将本课所学到的方法迁移内化,让学生学会思考,学会判断,不盲从,形成自己独特的见解。)

三、教学反思

整节课设计围绕新课标,依托平板电脑,整合教材,利用史料创设问题情境,以问题生成、史料收集、史料整理、历史解释、方法迁移内化构建课堂,为落实唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释和家国情怀的培养,渗透历史学科立德树人教育,做出了一些有益探索。课中阶段借助智慧平板的服务支持,如即时反馈系统、智能随机抽取、即时拍照分享等新技术优势,实现了教师精准分析学情、增强师生互动、提高学生参与度的效果。