数学课堂问题情境引入设计的五个着力点

2020-06-21程新展

摘 要 数学课堂引入应关注从学科角度创设问题情境,着力于知识之间联系的“联结点”,知识形成发展过程的“关键点”,问题解决策略产生过程的“关节点”,知识背景、抽象归纳过程的“本原点”和知识变形、运算、推理过程的“发散点”,从而最大限度地促进有效教学的发生。

关键词 数学课堂 学科情境 着力点

课堂引入是教学的正式启动,是教学的重要一环。新课改以来,通过创设现实问题情境引入新课是一种较为常见的方法,而少有从学科知识角度思考课堂引入的方法和意义。马克思说:“形式应是内容的形式,否则,它就失去了价值。”课堂引入设计时,教师首先要明确,形式始终要服务于内容。如果过于强调引入的表面形式和非认知因素作用,常常会削弱或脱离学科知识的本质,看似引起了注意,调动了兴趣,激发了动机,实则弱化了课堂引入的认知因素作用,并不利于知识的意义建构。项武义教授曾指出:目前的数学教育存在着“去数学化”的倾向,看重教育心理学规律,忽视了对数学本质的揭露,尤其是在课堂引入环节。单墫教授也认为:数学课就是讲数学的,是解决数学问题而非实际问题,有些数学课,片面联系实际,是舍本求末。

在数学课堂的引入设计中,如何从学科角度发现和提出值得研究的问题,值得引起每一位数学同行的高度关注。笔者以为,用心捕捉并着力于知识内容在发生、发展过程中起关键作用的“核心点”,可最大限度地促进有效教学的发生。

一、着力于知识间联系的“联结点”

数学的主要特点是其逻辑的严谨性,而思想方法的一致连贯性和不同知识的联系性则是严谨性的关键。课堂引入时,着力于知识间的内在联系,使其相互沟通,不仅是建立数学良好认知结构的需要,也是提高学生数学整体认识水平的需要。

如教学“三角形中位线定理”时,若仅从这个单一知识点的学习来看,通过设计测量等方面的现实问题情境,激发学习动机,也是无可厚非的。但若从前后知识间的关联、从系统和整体的角度分析,这种做法就不够全面。《义务教育数学课程标准》把本节内容放在了四边形的框架下,表明了编者“运用平行四边形知识探究本节内容”的意图,而且这一意图也在不同版本的教材上得到了很好的体现。因此,从这个角度出发,本课的引入设计思路应顺着平行四边形性质的探究,让学生自然而然地发现并提出定理,而非创设新的现实问题情境。

例1.利用平行四边形的性质,你能探索下面的问题吗?

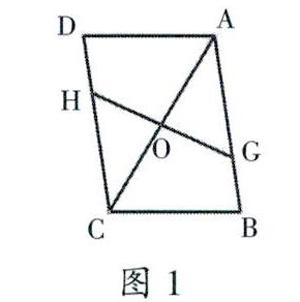

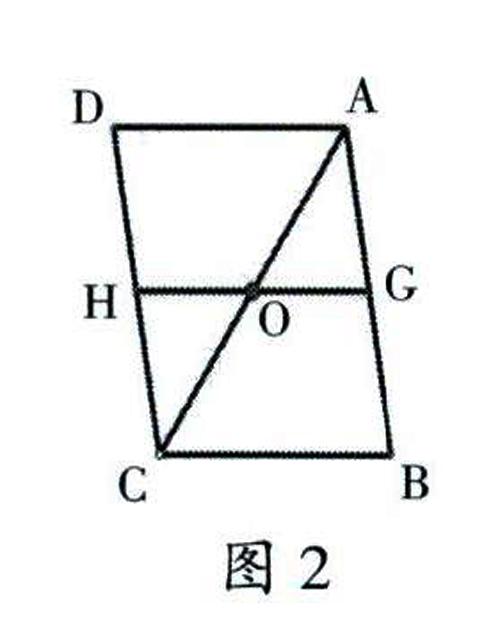

(1)如图1,GH是过?荀ABCD对角线AC中点O的一条直线,分别交AB、CD于点G、H,请判断AC与GH的关系,并给出你的证明。

(2)如图2,若点G为边AB的中点,请判断GH与BC的关系,并给出你的证明。

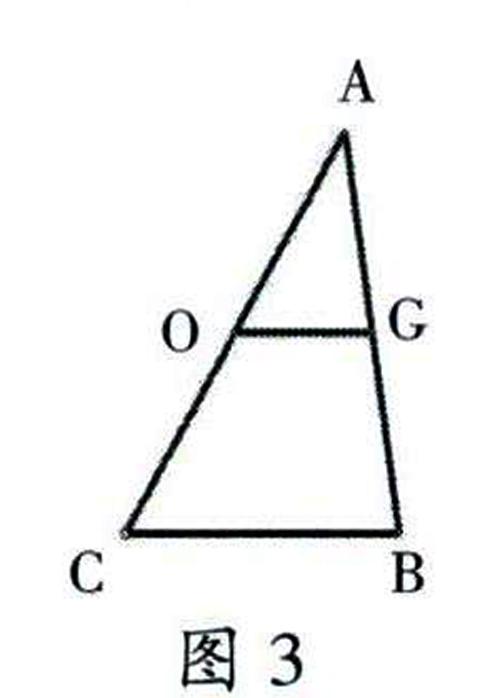

(3)在图3的△ABC中,O、G分别是两边AC、AB的中点。我们把连接一个三角形两边中点的线段叫三角形的中位线。你能探究三角形的中位线有什么性质吗?

显然,这种设计不仅使定理的提出与发现自然合理,也为学生证明定理提供了思路:通过截取或延长把线段倍分且平行问题转化为线段之间的相等且平行问题。这对研究几何图形一般套路的灵活运用、发展学生的数学探究能力和思考活动的经验都极为有利。

二、著力于知识形成发展过程的“关键点”

随着学习的逐步深入、内容抽象程度的逐渐提高,中学数学的许多知识,在课堂引入时,更应强调从知识形成发展过程的逻辑必然中提出问题。

如在“圆与圆位置关系”教学中,由于学生对圆的接触较早,对圆的感性认识已较为丰富,加之学生通过对圆的相关性质和与圆有关的两种位置关系的研究学习,对圆的理性认识也已具备较高水平。特别是圆与圆和点与圆、直线与圆的位置关系不仅“同质”,而且对其研究的方法也“一脉相通”,只是复杂程度相对较高而已。因此,本课引入的起点,不应再是奥运五环、汽车车轮等“生活的”现实,而应是“数学的”现实。

例2.设计如下问题:

(1)在与圆有关的位置关系中,你认为还可以研究什么?

(2)你能回忆一下我们是如何研究前两种位置关系的吗?

(3)类比前两种位置关系的研究方法和过程,你认为可以怎样研究圆与圆的位置关系呢?

显然,这种设计逻辑连贯、至精至简,它专注于知识的形成发展过程,强调思考、解决问题的返璞归真,强调数学思考方法真谛的领悟。

三、着力于问题解决策略产生过程的“关节点”

策略性知识与数学具体知识是相互融合的,只要教师能有意识地渗透,学生就可获得相关问题的解决策略。课堂引入时,结合具体的内容,通过创设恰当、适度的问题情境,加强类比、归纳、抽象等思维方法的引导,使策略性知识和具体数学知识的学习和运用有机结合起来。

如在教学“梯形面积公式”时,若在设计时能多考虑些问题解决策略和思想方法的启发与引导,则会收到更好的效果。

例3.(1)你能回忆一下我们是怎样利用矩形面积得出平行四边形面积的吗?三角形的面积呢?

(2)类似地,你能利用已有的面积公式得出梯形的面积公式吗?

显然,这种设计引导学生自己得出解决问题的策略——转化为平行四边形面积问题。突出了知识间的结构与联系,为学生的独立思考提供了较为充分的空间,又是学生“跳一跳、够得着”的。

四、着力于知识背景、抽象归纳过程的“本原点”

华罗庚说过:遇到一个复杂问题,足够地“退”,退到能想透、想通的最本原、最简单的问题,然后再归纳、抽象而实现突破,是学好数学的一个“窍门”。在日常的教学中,常可发现由于教师对所学知识的背景、抽象归纳的过程缺乏深入的“本原”性分析,致使课堂上没有贯穿始终的教学主线,缺乏能开启学生思维的问题引领,教学的过程随意,给了学生一笔“糊涂账”。

如“二项式定理”作为数学内部推理的结论,对这个公式的推导,追本溯源就是多项式乘法问题,因此,多项式的乘法法则是公式推导的“本原点”。又因其因式都相同的特殊性,决定了其展开式的规律性,在探索这个规律的过程中所用到的组合数知识则是公式推导的辅助“本原”。本课的引入设计就是要从“还原”这个既有归纳、抽象又有演绎的过程入手,在“本原点”处提出适切的问题,引导学生的探究活动。

例4.(1)你能从(a+b)2=a2+2ab+b2出发,得到(a+b)3、(a+b)4的展开式吗?

(2)你认为应从哪几个方面观察上式的共同结构特征呢?由此你能得出(a+b)n展开式的哪些猜想?

(3)既然用上述递推方法难以得出展开式各项系数,你能换个角度思考这个问题吗?

这种设计引导学生回归本原,观察、思考多项式“要素”的规律,特别是各项的次数及a、b次数的变化规律;再通过归纳、抽象,利用组合数公式表示系数,进而得出一般结论,这也正是“玩概念”的含义。

显然,这种基于学生已有知识经验的“本原”性引入设计,构建了清晰、连贯的教学主线,结合课堂中的动态生成予以展开,让学生经历定理的探究过程,真正实现二项式定理的数学育人价值。

五、着力于知识变形、运算、推理过程的“发散点”

当新知识是对已有公式、概念的精确化、具体化,这时的新知学习称为下位学习。引入新课时,常可在原有知识基础上,通过适当的变形、运算和推理提出学生利用已有知识难以正确回答的问题,让学生在错误中感触矛盾的冲突,生成问题情境,激起学生内在的学习动机。

如在教学“=|a|”时,一位教师在回顾()2=a后,便開门见山,直奔主题:若把此式中的“平方记号”“移到”根号内,那么①=?②=?由于学生刚刚学过()2,其中a的范围与原有的算术平方根概念一致,这个问题的提出扩大了a的范围,而学生的认识又不能与之同步,大多会在符号上出现错误,这也正是教师情境设计的出发点。有不少学生认为:=a,=-a,于是教师便抓住“时机”,“将错就错”:因为a2=(-a)2,应有=,于是a=-a!即任何实数都与它的相反数相等,这是一个令学生惊讶的结论,激起了学生想“弄个明白”的学习冲动。在此基础上,教师只需引导学生“由特殊到一般”,从具体数值的运算中进行归纳、总结,再联系绝对值的概念,通过对比即可获得公式:=|a|=a(a>0)0(a=0)-a(a<0) .

可见,这种从“数学”到“数学”地引入,同样能使学生因“心动”而“行动”,让学生从切身体验中学习新知识,让学习富有情趣。

巴班斯基说:无论是现在还是将来都不可能有最万能、最有效的方法,本质上来说每一种教学方法都是辩证的,能很好完成某些任务、达到某些特定目的,但不能完成所有任务、达到所有目的。课堂引入也是如此,“引入有法”但“引无定法”,引入方法的不同其所发挥的作用就存有差异,它们相辅相成,又相得益彰。因此,强调学科问题情境引入设计,并非完全否定实际问题情境,只有根据知识内容灵活选取或有效融合,才能收到好的效果。

参考文献

[1] 章建跃.章建跃数学教育随想录下卷[M].杭州:浙江教育出版社,2017.

[2] 田芸.问题情境创设应规避的几个问题[J].教学与管理,2016(17).

[3] 李祎.另眼看导入[J].数学通报,2018(08).

[4] 戴文革.品读“情境引入”问题设计的“数学味”[J].中学数学教学参考,2017(05).

[5] 章建跃.构造逻辑连贯的学习过程使学生学会思考[J].数学通报,2013(06).

[6] 程新展.还课堂一个自然的过程[J].中学数学月刊,2008(08).

【责任编辑 郭振玲】

该文为江苏省教育科学十二五规划课题“初中‘选学走组制教学的实践研究”(B-b/2015/02/240)的阶段性成果