唐代国家取士制度系统表释(下)

2020-06-13陈飞

陈 飞

(上海师范大学 人文学院,上海 200234)

一、初级取士制度系统

上篇[注]详见陈飞:《唐代国家取士制度系统表释(上)》,《河南师范大学学报》(哲学社会科学版),2020年第1期。按:原拟分上、中、下三篇,现将中、下并为一篇。谈了唐代国家的高级取士制度和中级取士制度,本篇谈谈初级取士制度和其他取士制度。初级取士是国家最低层级的取士,也是最具基础性的取士层级,其对象主要是尚未入仕为官的“白身人”。通常情况下,士子要想入仕为官必须先有“出身”是,因而初级取士的对象数量最多,竞争也最为激烈。

唐代初级取士主要有两个途径,即常科和制举。《新唐书·选举志》云:“唐制,取士之科,多因隋旧,然其大要有三:由学馆者曰生徒,由州县者曰乡贡,皆升于有司而进退之。其科之目,有秀才,有明经,有俊士,有进士,有明法,有明字,有明算,有一史,有三史,有开元礼,有道举,有童子。而明经之别,有五经,有三经,有二经,有学究一经,有三礼,有三传,有史科……此岁举之常选也;其天子自诏者曰制举,所以待非常之才焉。”[注]《新唐书》卷四十四《选举志》上,中华书局,1975年,第1159页。按:本文征引文献仅于初见详注版本信息,下同从略。遇有标点未当处,酌加改正。这里的记述有些问题,主要是科目的顺序和层次不够清楚,先叙明经,后叙进士,又叙明法,其后又叙“明经之别”,其中有的科目并不属于明经,而属于明经系列的科目实不止此(下及)。此外,去取和表述也不够确当,如秀才科,目前尚未见到举行和及第的实例,而且贞观以后即废绝;又如俊士科,既非省试科目,亦不见其实例。还有与制举相对的应是“常科”,此处却称“常选”,而“选”通常是指选官,与“举”相对,不属一个范畴。不过这里的“大要有三”还是可以分辨出来的:一是士子的来源,有生徒和乡贡两途;二是取士之科目,有秀才、明经、俊士、进士、明法、明字、明算、一史、三史、开元礼、道举、童子、五经、三经、二经、学究一经、三礼、三传、史科等;三是开科取士的时间,有常科和制举。

常科,即如期举行的科目(一般每年一次),也有选取“通常之才”的意思,与制举的随时举行、选取“非常之才”相对。人们经常谈论的“科举”主要是常科,故此不拟详述,但须注意的是,“明经”、“进士”既是独立的科目,又是若干科目的总名,即科目系列或科目群。其中又有“正明经”、“准明经”、“类明经”之别。《新志》所举五经、三经、二经、学究一经、三礼、三传、史科,连同一史、三史、开元礼、道举、童子,此外还有“宏崇生明经”、“武举明经”等,皆为准明经科目;明法、明字、明算则属类明经科目。“宏崇生进士”、“武举进士”等为准进士科目;“新孝廉”、“新秀才”等属类进士科目[注]详见拙著《唐代试策考述》,中华书局,2002年。这里不再赘述。。以前没有这样的归类,不免令人眼花缭乱,搞不清序列。典型的明经科和进士科,其省试都有从一项到二项最终稳定为三项的发展过程,明经的三个试项为帖经、问义、时务策;进士的三个试项为帖经、杂文、时务策,但二者的“时务策”名同而实异。常科大都属于初级取士。此外还有武举,专为选拔武职人才而设。《唐会要》载:“长安二年正月十七日敕:天下诸州,宜教武艺,每年准明经、进士贡举例送。”[注]《唐会要》卷五十九《兵部侍郎》,中华书局,《丛书集成初编》聚珍版排印本,1955年,第1030页。《新唐书·选举志》曰:“其外,又有武举,盖其起于武后之时,长安二年,始置武举。”[注]《新唐书》卷四四《选举志》上,中华书局,1975年,第1170页。可知武举是“准”文举的明经科、进士科施行的,亦属常科;然其中也有试文,如试“谋略”、“言语”之类[注]《唐六典》卷五《尚书兵部》:“员外郎一人,掌贡举及诸杂请之事。凡应举之人有谋略(谓闲兵法)、才艺(谓有勇技)、平射(谓善能令矢发平直。十发五中,五居其次为上第;三中,七居其次为下第)、筒射(谓善及远而中。十发四中,六居其次为上第,三中,七居其次为下第;不及此者为不第),皆待命以举,非有常也。若州、府岁贡,皆孟冬随朝集使以至省,勘责文状而引试焉,亦与计科偕。有二科:一曰平射(试射长垛。三十发不出第三院为第)。二曰武举。其试用有七:一曰射长垛(入中院为上,入次院为次上,入外院为次);二曰骑射(发而并中为上,或中或不中为次上,总不中为次);三曰马枪(三板、四板为上,二板为次上,一板及不中为次);四曰步射,射草人(中者为次上,虽中而不法、虽法而不中者为次);五曰材貌(以身长六尺以上者为次上,已下为次);六曰言语(有神采,堪统领者为次上,无者为次);七曰举重(谓翘关。率以五次上为第)。皆试其高第者以奏闻。”中华书局,陈仲夫点校本,1992年,第160页。按:引文中括号内为原小字注文,下同。。武举既准明经、进士,则亦属初级取士。

制举,即诏制举贤(取士),上篇已论及,这里不拟多说。当应提到的是,《封氏闻见记》云:“常举外,复有通五经、一史及进献文章并上著述之辈,或付本司,或付中书考试,亦同制举。”[注]封演《封氏闻见记》卷三《制科》,中华书局,赵贞信校注本,2005年,第19页。此处的“常举”是指常规制举;“亦同制举”是参照制举的办法施行。制举的对象既有在职官员,也有白身人,故兼跨中级取士和初级取士两个层级;如果把朝廷的征辟也视同制举的话,则可进入高级取士层级。制举通常只有一个试项:试策。

流外铨。上篇说到中级取士主要是铨选,实际上铨选也涉及初级取士。《唐六典·尚书吏部》载:“其应选之人,以其未入九流,故谓之‘流外铨’,亦谓之‘小铨’,其校试铨注,与流内铨略同。”注云:“谓六品已下、九品已上子及州县佐吏。若庶人参流外选者,本州量其所堪,送尚书省。”[注]《唐六典》卷二《尚书吏部》,第36页。此“庶人”当系白身,属初级取士。“凡择流外职有三:一曰书;二曰计;三曰时务。其工书、工计者,虽时务非长,亦叙限;三事皆下,则无取焉。”[注]《唐六典》卷二《尚书吏部》,第36页。可知庶人参加流外铨须试书、计、时务。

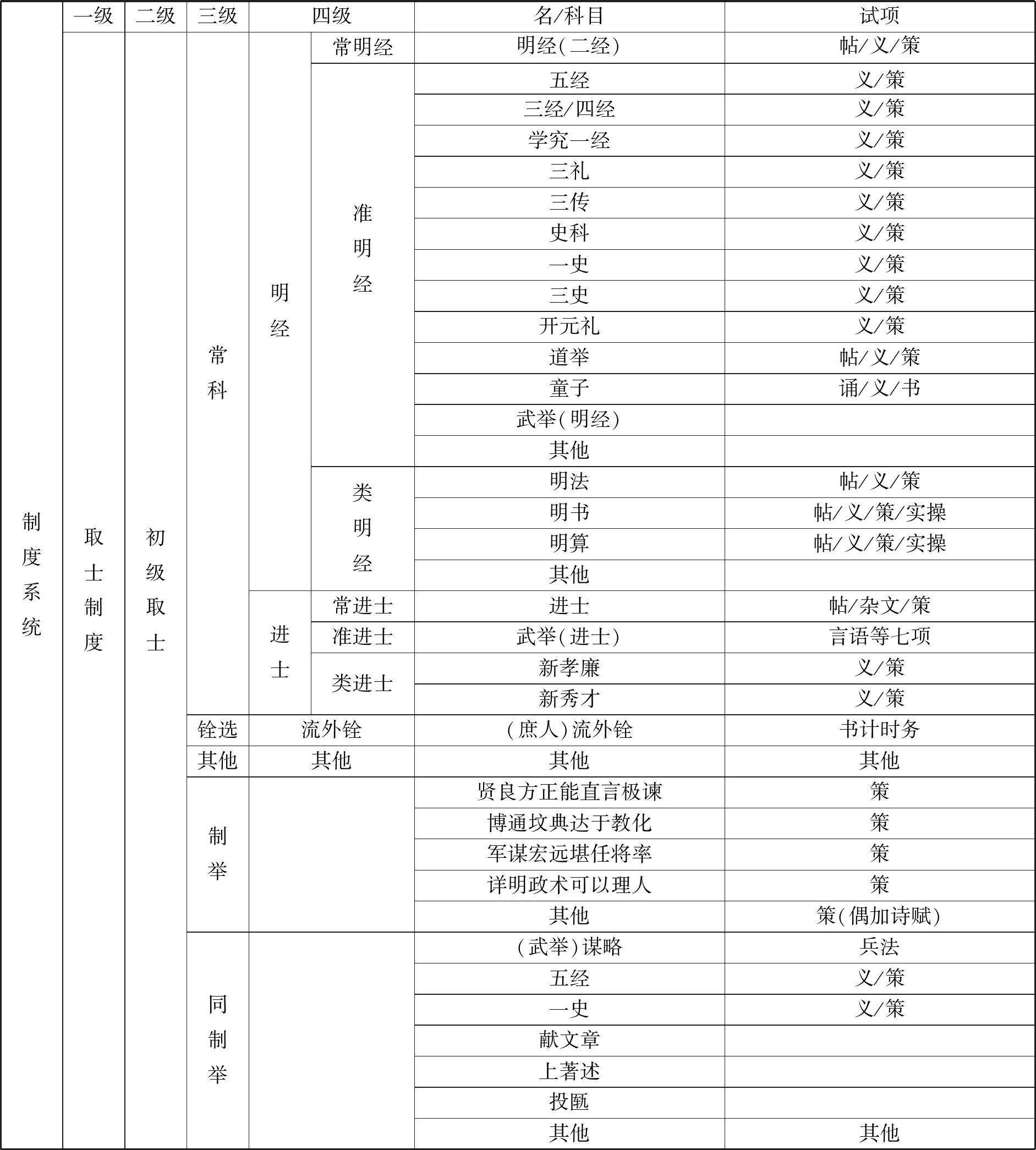

综上所述,可将唐代初级取士制度系统列表如下:

表1 唐代初级取士制度系统

二、学馆取士制度系统

刚才提到《新唐书·选举志》称“由学馆者曰‘生徒’,由州县者曰‘乡贡’,皆升于有司而进退之”[注]《新唐书》卷四十四《选举志》上,第1159页。,可知“学馆”为取士的两大生源之一。这里的学馆指国家的“六学”和“二馆”,皆有教学和取士职能,但性质不尽相同;尤其是“二馆”,因其生徒“资荫全高”[注]《唐六典》卷八《门下省》注云:“补弘文、崇文学生例:皇宗缌麻已上亲,皇太后、皇后大功已上亲,散官一品、中书门下三品、同中书门下平章事、六尚书、功臣身食实封者,京官职事正三品、供奉官三品子·孙,京官职事从三品、中书·黄门侍郎子,并听预简,选性识聪敏者充。”(第255页)而《新唐书·选举志》载国子学生徒的资荫为:“以文武三品以上子孙若从二品以上曾孙及勋官二品、县公、京官四品带三品勋封之子为之。”(第1159页),明显低于“二馆”。,考试和录取也不同一般。拙文《唐代宏崇生考述制度辨识》[注]陈飞:《唐代宏崇生考述制度辨识》,《历史研究》,2016年第1期。有较详考论,这里仅略举其要。六学包括国子学、太学、四门学、律学、书学、算学;二馆即宏文馆和崇文馆[注]《新唐书》卷四十四《选举志》上:“凡学六,皆隶于国子监:国子学,生三百人,文武三品以上子孙若从二品以上曾孙及勋官二品、县公、京官四品带三品勋封之子为之。太学,生五百人,以五品以上子孙、职事官五品期亲若三品曾孙及勋官三品以上有封之子为之。四门学,生千三百人,其五百人以勋官三品以上无封、四品有封及文武七品以上子为之;八百人以庶人之俊异者为之。律学,生五十人;书学,生三十人;算学,生三十人,以八品以下子及庶人之通其学者为之。……凡馆二:门下省有弘文馆,生三十人;东宫有崇文馆,生二十人,以皇缌麻以上亲,皇太后、皇后大功以上亲,宰相及散官一品、功臣身食实封者、京官职事从三品、中书黄门侍郎之子为之。”第1160-1161页。,此外崇玄馆、广文馆等也都有一定的教育和考试职能。二馆的生徒举送(选拔参加省试)、考试皆准国子学;而国子学是与省试接轨的,[注]《唐六典》卷八《门下省》:“弘文馆学士掌详正图籍,授教生徒……其学生教授考试,如国子之制。”第255页。同书卷二十六《太子三师三少詹事府左右春坊内官》:“崇文馆学士掌刊正经籍图书,以教授诸生。其课试、举送如弘文馆。”第665页。因而所有学馆都是瞄准国家取士展开活动的。不过宏文馆和崇文馆生徒(简称宏崇生)的省试比较特别,《唐六典·尚书礼部》载:“其弘文、崇文馆学生虽同明经、进士,以其资荫全高,试取粗通文义。(弘、崇生习一大经一小经、两中经者;习《史记》者,《汉书》者,《东观汉记》者,《三国志》者,皆须读文精熟,言音典正,策试十道,取粗解注义,经通六,史通三。其试时务策者,皆须识文体,不失问目意,试五得三。皆兼帖《孝经》、《论语》,共十条)。”[注]《唐六典》卷四《尚书礼部》,第110页。同书《尚书吏部》、《门下省》及《新唐书·选举志》所载略同[注]《唐六典》卷二《尚书吏部》载:“弘、崇生虽同明经、进士,以其资荫全高,试亦不拘常例。(弘、崇生习一大经、一小经者,两中经者,习《史记》者,《汉书》者,《东观汉记》者,《三国志》者,皆须读文精熟,言音典正。策试十道,取粗解注义,经通六,史通三。其试时务策者,须识文体,不失问目意,试五得三。皆兼帖《孝经》、《论语》共十条)。”第45-46页。按:同书卷八《门下省》、《新唐书》卷四十四《选举志》所记略同。。这里的“同明经、进士”,是就宏崇生所应常科而言的,通常但不限于选择此二科;其省试虽说参照常规明经、进士办法,但这个“常规”是指“旧制”,即开元二十五年以前的“二项制”而非“三项制”。这里的“不拘常例”,是说宏崇生省试可以突破常规省试,因而其强度大为降低,而待遇则更为优厚,与一般白身人差别很大。然则宏崇生都有很高的资荫,凭此即可享有叙阶特权[注]《唐六典》卷二《尚书吏部》:“凡叙阶之法,有以封爵,有以亲戚,有以勋庸,有以资荫(谓一品子,正七品上叙,至从三品子,递降一等。四品、五品有正、从之差,亦递降一等;从五品子,从八品下叙。国公子,亦从八品下。三品以上荫曾孙,五品以上荫孙;孙降子一等,曾孙降孙一等。赠官降正官一等,散官同职事。若三品带勋官者,即以勋官品同职事荫;四品降一等,五品降二等。郡、县公子,准从五品孙;县男已上子,降一等。勋官二品子,又降一等。二王后子孙,准正三品荫)。有以秀、孝(谓秀才上上第,正八品上;已下递降一等,至中上第,从八品下。明经降秀才三等。进士、明法甲第,从九品上;乙第,降一等。若本荫高者,秀才、明经上第,加本荫四阶;已下递降一等。明经通二经已上,每一经加一阶;及官人通经者,后叙加阶亦如之。凡孝义旌表门闾者,出身从九品上叙)。有以劳考。”第31-32页。。有了散阶便可参加铨选获得授官;若应试及第,还可获得加阶,故其起点要比一般贡举及第高出许多。大抵宏崇生仅资荫叙阶就高出明经(及第)三个品阶,按说他们不必通过省试即可获得授官,但很多贵胄子孙仍争相补为宏崇生[注]《新唐书》卷四十四《选举志》上:“(贞元二年)是时,弘文、崇文生未补者,务取员阙以补,速于登第,而用荫乖实,至有假市门资、变易昭穆及假人试艺者。六年,诏宜据式考试,假代者论如法。”第1165页;《新唐书》卷一百六十二《许孟容传》:“德宗知其能,召拜礼部员外郎。公主子求补崇文生者,孟容固谓不可,主诉之帝,问状,以著令对。帝嘉其守,擢郎中。”第4999页。,其原因就在于这样得官更快、更高且更美好。

文献记载宏崇生(入馆)往往用“补”字,如上引《唐六典·门下省》注“补弘文·崇文学生例……”又如《旧唐书·裴行俭传》:“行俭幼以门荫补弘文生。”[注]《旧唐书》卷八十四《裴行俭传》,中华书局,1975年,第2081页。《旧唐书·房琯传》:“……以门荫补弘文生。”[注]《旧唐书》卷一百一十一《房琯传》,第3320页。《新唐书·选举志》:“(贞元二年)是时,弘文、崇文生未补者……”《新唐书·许孟容传》:“公主子求补崇文生者……”凡此之类,然则“补”字用于职官场合意谓补官,是谓“补”宏崇生补馆具有补官性质;若再省试及第,不仅可以获得科第出身,还可跻身清流,选授更高更美的官职。《新唐书·韩洄传》云:“洄字幼深,荫补弘文生,满岁,参调,吏部侍郎达奚珣以地望抑之,除章怀太子陵令,无愠容。”[注]《新唐书》卷一百二十六《韩休传附洄传》,第4436页。按:中华书局标点本原断句疑有误,兹改正。可知宏文生“满岁”便可“参调”,不需要通过省试亦可参加吏部铨选获得授官。然则宏崇生、国子生甫入学馆,便已超出初级取士范围;及第后品级更高,故属中级取士;而学馆中也“庶人子”或“庶人”,其应试及第则属初级取士。

此外还有崇玄馆(学),始置于开元二十九年(741),“每年准明经举送至省”[注]《全唐文》卷三十一《玄宗文》十二《令两京诸路各置玄元皇帝庙诏》:“两京及诸州各置玄元皇帝庙一所,每年依道法斋醮。兼置崇玄学,生徒于当州县学生数内,均融量置,令习《道德经》及《庄子》《文子》《列子》。待习业成后,每年准明经举送至省。”中华书局,1983年,第350页。按:天宝二年诏改崇玄学为崇玄馆,博士为学士,助教为直学士,置大学士二员。天下诸郡崇玄学改为信道学,博士为学士。,亦称“道举”,属准明经科目,但其“官秩、荫第同国子”[注]《新唐书》卷四十四《选举志》上:“(崇玄学)其生,京、都各百人,诸州无常员。官秩、荫第同国子,举送、课试如明经。”第1164页。,待遇高过通常明经,应属中级取士。又有广文馆,初置于天宝九载(750)。“领国子监进士业者。”[注]《唐会要》卷六十六《广文馆》:“天宝九载七月十三日置。领国子监进士业者。博士、助教各一人品秩同太学。以郑虔为博士,至今呼郑虔为郑广文。”第1163页。即教授国子监系统中专攻进士业的学生,待遇规格则参照太学,也是兼跨初级和中级的取士。

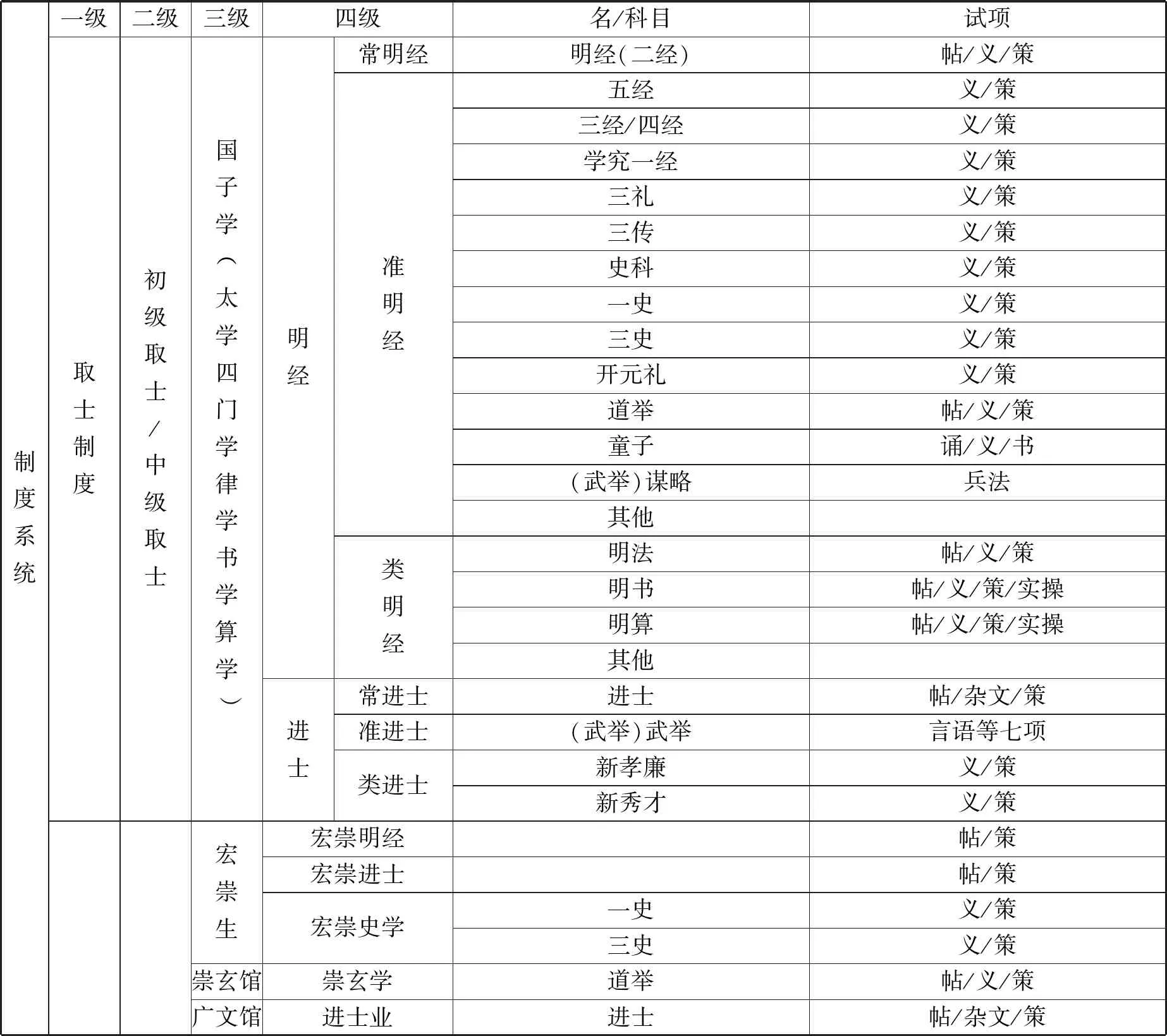

综上所述,可将学馆取士制度系统列表如下:

管径的选择主要以近期为主,同时根据管道性质决定是否适当考虑矿山远期发展要求。以项目为例,水源取水设施一般一次性建成,水源输水管线管径满足远期发展要求。矿区其他给排水管道管径以近期矿山规模计算的用水量来选择,无特殊要求时,一般再考虑1.1的生产波动系数即可。

表2 唐代学馆取士系统表

三、其他取士制度

除了上述几大系统之外,唐代还有一些其他取士制度,与通常取士制度相比,皆有某种特殊性,兹略举如下。

冬荐。《通典》载:“贞元四年正月制‘春秋举荐’。至五年六月敕:在外者,委诸道观察使及州府长史;其在京城者,委中书、门下、尚书省、御史台。常参清官并诸使三品以上官、左右庶子、少詹事、少卿、监、司业、少尹、谕德、国子博士、长安·万年县令、著作郎、郎中、中允、中舍人、祕书·太常丞、赞善、洗马等,每年一度荐闻。至八年正月敕:比来所举,人数颇多,自今以后,中书、门下两省及御史台五品以上、尚书省四品以上、诸司三品以上,应合举人,各令每人荐不得过两人;馀官,不得过一人。至九年十一月敕:每年冬荐官,吏部准式检勘,成者宜令尚书左右丞、本司侍郎引於都堂,访以理术兼商量时务状,考其理识通者及考第事,疏定为三等,并举主名录奏。试日,仍令御史一人监试。”[注]《通典》卷一五《选举》三,王文锦等点校本,中华书局,1988年,第365-366页。这里的“贞元四年”,《唐会要》、《文献通考》皆作“贞观四年”(其下“五年”“八年”“九年”亦从上为“贞观”),疑误。马端临云“按:唐初所谓冬荐即后来所谓举状也……”亦误。《旧唐书·德宗纪》载:“(贞元九年十一月)甲辰,制:以冬荐官,宜令尚书丞、郎于都堂访以理术,试时务状,考其通否及历任考课事迹,定为三等,并举主姓名,仍令御史一人为监试。如授官后,政事能否,委御史台、观察使以闻,而殿最举主。”[注]《旧唐书》卷十三《德宗本纪》,第378页。可知“冬荐官”事在贞元九年,以此上推,作贞元四年为是。又韩愈《冬荐官殷侑状》云:“伏准贞元五年六月十一日勑:停使、郎官、御史在城者,委常参官每年冬季闻荐者……”[注]《韩昌黎全集》卷三十八《表状》一《冬荐官殷侑状》,第450-451页。中国书店影印世界书局1935年本(廖莹中注,世綵堂本),1991年。按:注云:“元和十一年冬作。”又云:“诸本有‘停’字,无‘使’字,或无‘停’字。方引送说云:前天德军防御,即所谓停使也。”此文不仅可见唐人举状体制,还可参证其事在贞元间而非贞观。然则“冬荐官”例须考试,且规格颇高:在都堂,先由尚书省丞、郎“访以理术”(“理”即“治”,避高宗讳),“理术”即治国理政的知识水平和实践能力。“访”即“询问”,是为当面口试;然后笔试“时务状”,考试成绩还要与“历任考课事迹”结合考量,按三个等第评定,最后结果连同举荐者(举主)姓名一并上报皇帝钦定,实际上在京者由中书省、门下省、尚书省、御史台具体负责;在外者由诸道观察使及州府长史具体负责。考试时有御史监试;授官后还有跟踪考核及奖惩。由于冬荐官的对象是具有任职资历的官员,故应属中级取士。

入翰林。《旧五代史·明宗纪》载:“(长兴元年二月)翰林学士刘昫奏:新学士入院,旧试五题,请今后停试诗赋,只试麻制、答蕃书、批答,共三道。仍请内赐题目,定字数,付本院召试。从之。”注云:“案:《五代会要》载刘昫原奏云:‘旧例:学士入院,除中书舍人不试,余官皆先试麻制、答蕃、批答各一道,诗、赋各一道,号曰‘五题’,并于当日呈纳。从前每遇召试,多预出五题,潜令宿构,其无党援者,即日起草,罕能成功。今请权停诗、赋,只试三道,仍内赐题目,兼定字数。’从之。”[注]《旧五代史》卷四十一《唐书》十七《明宗纪》,第559-560页。由此可知唐代文人入翰林为学士须经考试(由中书舍人入翰林的除外),原试麻制、答蕃、批答、诗、赋“五题(篇)”,分属五种文体,当日试毕交卷,难度很大,若无“宿构”,鲜能成功,故刘昫建议停试诗赋,只试其他三题。《文献通考》论曰:“按:唐之所谓翰林学士,只取文学之人,随其官之祟卑,入院者皆为‘学士’。延觐之际,则各随其元官立班;而所谓学士,未尝有一定之品秩也。故其尊贵亲遇者,号称‘内相’,可以朝夕召对,参议政事,或一迁而爲宰相;而其孤远新进者,或起自初阶,或元无出身。至试,令草麻制,甚者或试以诗、赋,如试进士之法,其人皆呼‘学士’。自唐至五代皆然,至宋则始定制。”[注]《文献通考》卷五十四《职官考》八《翰林学士直院权直》,中华书局影印万有文库十通本,1986年,第491页。这里有几点值得注意:一是进入翰林的人员有三类,一类为有官、有出身者,品秩不一;另一类为“起自初阶”者;还有一类为“元无出身”者,可见翰林召试兼跨高级取士、中级取士和初级取士三个层级。二是从“令草麻制,甚者或试以诗、赋”推测,并非每次召试都是“五题”,麻制必试,试诗、赋只是“甚者或”的情况。三是试诗赋“如进士之法”,即按照进士省试诗赋的办法来施行,而进士试诗赋通常是有句韵规定的,则翰林召试诗赋也应有字数要求。

大成及加经。《唐六典·尚书吏部》载:“国子监大成二十员,取贡举及第人聪明灼然者,试日诵千言,并口试,仍策所习业,十条通七,然后补充,各授官,依色令于学内习业,以通四经为通。(其禄俸赐会准非伎术直例给。业成者于吏部简试,《孝经》《论语》共试八条,余经各试八条,间日一试,灼然明练精熟为通。口试十通九、策试十通七为第。所加经者,《礼记》《左传》《毛诗》《周礼》各加两阶,余经各加一阶。及第者放选,优与处分;如不及第,依旧任。每三年一简,九年业不成者,解退,依常选例。业未成、年未满者,不得别选及充馀使。若经事故,应叙日,还令覆上。其先及第人欲加经及官人请试经者,亦准此。)”[注]《唐六典》卷二《尚书吏部》,第45-46页。按:参见同书卷四《尚书礼部》、卷二十一《国子监》。“大成”为唐人所创置,因隶国子监,亦称“国子监大成”,拙著《唐代试策考述》中有所论及,这里仅略举要点并稍作补充。一是来源。文献只说“取明经及第人聪明灼然者”,似无其他来源,即只从明经科及第者中选取。二是身份。大成并非职官,而是在国子学内继续习业,以通四经为合格。三是考试。分两个阶段:吏部的选拔考试,有三个试项:试诵(日诵千言)、口试(口问大义)、策试(当为经策),此可谓入学考试。习业满三年,由吏部口试和笔策,合格者谓之“业成”,故属毕业考试。此外还有“加经考试”,当是于通四经之外再加试其他经。四是处分。入学考试合格者,即“补”入国子学为大成,授予散官,俸禄、赐会等“同直官例给”,享受同等品阶职官待遇。业成考试合格者,即“放选,优与处分”,可参加吏部铨选并从优授职。此外加经考试通过者,还可获得加阶。至于业成考试不合格者,为“不及第”,仍继续习业。每三年一次业成考试,三次不及第即予“解退,依常选例”,即回归原(明经及第)序列,参加常规铨选。另外,唐代还有“其先及第人欲加经及官人请试经者,亦准此”的政策,包括两类人(情况):一是先前(非应届)明经及第者,也可参加“加经”考试;二是在职官员,也可申请“试经”,二者考试通过,皆可获得加阶。从士子仕进过程而言,大成其实是明经及第后的一种特殊“处分”,可以立即获得相应的散阶和待遇;大成业成后,又可立即参与铨选并优与处分,这些都明显优于一般贡举及第的,故亦超出初级取士范围;但对于那些未能通过业成考试的大成而言,又要“退”回到原来的身份,和其他明经及第者一样按部就班遵守铨选程序,仍属初级取士;而及第人和官人的加经考试,则属中级取士。

斋郎。有太庙斋郎、郊社斋郎、司仪斋郎等。《唐六典·尚书吏部》载:“员外郎一人,掌判曹务。凡当曹之事,无巨细,皆与郎中分掌焉。应简试,如贡举之制。(旧,斋郎隶太常,则礼部简试。开元二十五年,隶宗正,其太庙斋郎则十月下旬宗正申吏部,应试则帖《论语》及一大经)”[注]《唐六典》卷二《尚书吏部》,第36页。同书《尚书礼部》载:“太庙斋郎亦试两经,文义粗通,然后补授,考满简试。其郊社斋郎简试亦如太庙斋郎。”[注]《唐六典》卷四《尚书礼部》,第110页。可知开元二十五年(737)以前,斋郎隶属太常寺,后隶宗正寺;但斋郎的“简试”,则先属礼部,后属吏部;简试之前的考试课称为“补授试”,亦由礼部职掌。补授试只试两经,“粗通文义”即可;“简试”则“如贡举之制”,即同省试。开元二十五年后只试帖(经),帖《论语》和一大经(《礼记》或《左传》),似更简单了。据《旧唐书·礼仪志》,太庙斋郎由七品以下子补授[注]《旧唐书》卷二十五《礼仪志》五:“(神龙二年)仍改武氏崇尊庙为崇恩庙。明年二月,复令崇恩庙一依天授时享祭。时武三思用事,密令安乐公主讽中宗,故有此制。寻又特令武氏崇恩庙斋郎取五品子充。太常博士杨孚奏言:‘太庙斋郎,承前祇七品已下子。今崇恩庙斋郎既取五品子,即太庙斋郎作何等级?’上曰:‘太庙斋郎亦准崇恩庙置。’孚奏曰:‘崇恩庙为太庙之臣,太庙为崇恩庙之君,以臣准君,犹为僭逆,以君准臣,天下疑惧。孔子曰:“名不正则言不顺,言不顺则事不成,事不成则礼乐不兴,礼乐不兴则刑罚不中,刑罚不中则人无所措手足。故君子名之必可言也。”伏愿无惑邪言,以为乱始。’其事乃寝。”第949页。,与一般白身人不尽相同,应归入中级取士。

亲事及帐内。《唐六典·尚书兵部》载:“凡王公已下皆有亲事、帐内(六品、七品子为亲事,八品、九品子为帐内),限年十八已上。举诸州,率万人已上充之(亲王、嗣王、郡王、开府仪同三司及三品已上官带勋者,差以给之。并本贯纳其资课,皆从金部给付),皆限十周年则听其简试,文、理高者送吏部,其余留本司,全下者退还本色。”[注]《唐六典》卷五《尚书兵部》,第155-156页。《旧唐书》卷四十四《职官志》三:“亲王亲事府:典军二人(正五品上),副典军二人(从五品上),执仗亲事十六人,执乘亲事十六人,亲事三百三十三人,校尉、旅帅、队正、队副(准部内人数多少置)、亲事、帐内府典军二人,副典军二人(品秩如亲事府),帐内六百六十七人,校尉、旅帅、队正、队副(看人数置)、典军、副典军之职,掌率校尉已下守卫陪从之事。”第1914-1915页。亲事、帐内人员众多,其选补皆有资荫要求:亲事须是六品、七品官之子;帐内须是八品、九品官之子。州郡举送只有年龄要求,似无考试;服事满十周年,须参加“简试”分三个等次:文、理(指文字表达和文章义理)高者,送吏部(参加铨选叙阶和授职),此属上等;文理全下者,退还本色(原来身份),此属下等;其余留本司,继续服事,此属中等。然则亲事、帐内既由品子选补,则不尽同于白身人,亦应归诸中级取士。

以上大都是有“文学”考试的取士制度,还有一些有考试专业知识和技能的取士,如太乐、鼓吹、乐师、习乐。《唐六典·太常寺》载:“凡大乐、鼓吹教乐则监试,为之课限。”[注]《唐六典》十四《太常寺》,第399页。这是说习太乐、鼓吹者,有“监试”。同书又载:“凡习乐立师以教,每岁考其师之课业,为上、中、下三等,申礼部;十年大校之,若未成,则又五年而校之,量其优劣而黜陟焉(诸无品博士随番少者,为中第;经十五年,有五上考者,授散官,直本司)。若职事之为师者,则进退其考。习业者亦为之限,既成,得进为师。”[注]《唐六典》十四《太常寺》,第406页。“乐师”也要考试,每年考校,分为上中下三等,上报礼部;每十年一大校,“若未成,则又五年而校之”,并根据其优劣决定黜陟。其中“无品博士”及“职事之为师者”,似只有工作考绩;而“习业者”除了有年限,还应该有平时课试和业成考试。习业者应属初级取士,其余则大抵归入中级取士。

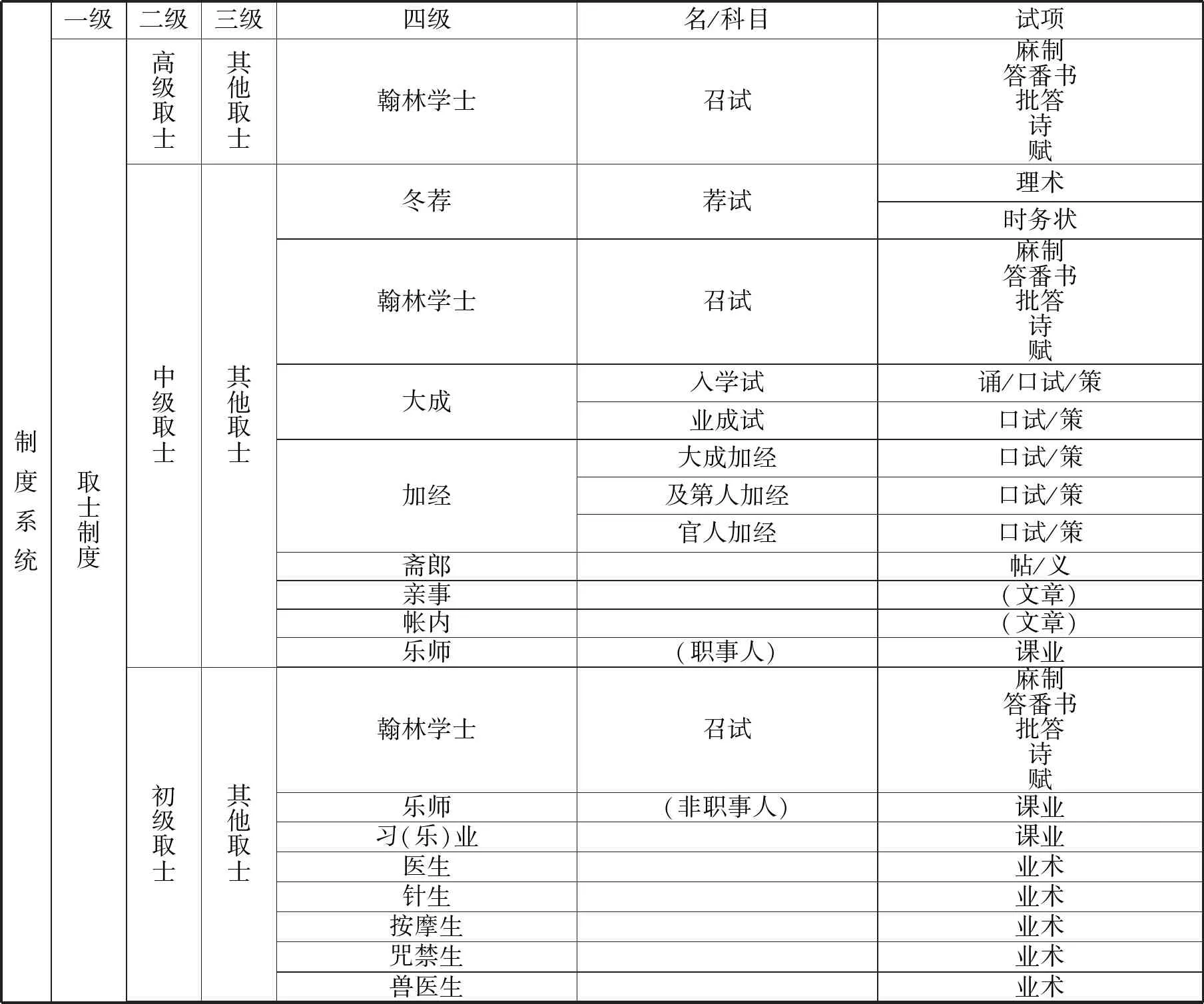

表3 唐代特殊取士制度系统表

四、结语

通过上篇和本篇的简要梳理,我们对唐代取士制度有了更加丰富而全面的认识,最后再概括几点:一是取士制度化。几乎所有的人才需求,都要通过考试来选拔任用,此即“以文取士”。其所试之“文”,就范围而言,包括儒家经典、道家经典、兵家经典、各行各业的专门经典以及“时务”——当前紧要的现实问题等;就内容而言,包括知识记诵、义理阐发、独立认识、现实应用以及相关的实践技能等,兼顾国家事务和人才素质的各主要方面。这样的考试全面、持久地施行于几乎所有取士活动中,达到了高度的制度化。不仅是君臣上下的共识,也是各级各部门取士的通例。从最低层级的白身入仕,到各级官吏的考核晋升,都必须通过考试来完成。可以说考试在大唐是所有进身升级的必要程序,不仅在实践领域得到严格执行,在认识(意识、理论)领域也得到普遍坚持。特别是以皇帝为首的国家统治高层,始终是这种制度的热情倡导者和坚决推行者,并自觉地接受其约束。当然,帝制时代固有的各种特权及弊病则另当别论。

二是制度系统化。这种取士制度不是个别的、孤立的、偶然的,而是系统化地建设和施行。从中央到地方形成庞大的制度系统,其中礼部举人、吏部选人、皇帝制授,构成相互连续的纵向系统,是核心和主导;而初级取士、中级取士、高级取士则构成相互连续的横向系统,构成基础、中坚和塔顶;各部门和机构(如兵部、学馆、太常寺、鸿胪寺、太仆寺等)取士,则是辅助和补充。以明经、进士为代表的常科取士,保持相对稳定,以满足国家正常运转的人才需要;以制举(选)为代表的诏制取士,灵活多样,以满足国家的高层次(贤能)人才需要。此外还有祭祀、音乐、医学等取士,以满足国家的专门人才需求。从士子进身机会看,不论是白身人还是前资官、现任官,都可以通过常规通道(如常举、常选)和特殊通道(制举、制选、科目选)获得机会获得进身。可以说,只要其人确有才能,机会随时都有。在从士子进身途径看,既有“流内”也有“流外”,流外还可以转入流内,也可以说,只要其人确有才能,途径随处都有。从士子进身年龄看,既可以是“童子”(十岁以下),可以是“老人”(七十岁以上),可以说,只要其人确有才能,不拘老少。足见唐代取士系统的广大而严密,确是要将“天下英雄”网罗无遗。

三是系统一体化。唐代取士制度虽然可以从层级、条块等角度加以区分,但在实际上,不论是精神原则还是实施办法,都是一致的、相通的,甚至是共同的。例如,开元二十四年以前,贡举(初级取士)和铨选(中级取士)同归吏部掌管施行,原本就是“一家”,其相同和相通不言而喻。此后虽然贡举归礼部,铨选归吏部,但仍保持高度的一致性和相通性,比较突出的如制举(选)为礼部举人和吏部选人所共用;而三礼、三传等吏部科目选,也用于礼部贡举。又如兵部试文,参照礼部执行。各学馆的举送和考试,皆准国子学;而国子学则与国家考试(省试)全面对应。各个层级取士都考虑到“正例”和“特例”,如正明经、准明经、类明经等。凡此使得唐代取士制度系统虽然庞大复杂,但精神原则贯彻全体,实施办法脉络相通,上下内外,相辅相成,宛然一体。

四是作用终身化。不拘老少,是就唐代士子群体而言的;若就士子个体而言,省试及第步入仕途,通常二十岁左右,但国家取士制度对其发生作用早已开始,他很小就要接受相关教育,为参试做准备,不仅要修养品德、增长学识、熟练艺能,还要了解古今社会,揣摩政治得失,还有又一定的人际交往和自然游历。从士子角度看,这些都是为了适应国家取士的制度要求;从国家角度说,这些其实都是取士制度对士子作用的延伸。准备阶段的早晚和长短因人而异,但大都从孩童时期就开始了。进入仕途以后,要接受不断的考课和铨选,五品以上(及六品以下供奉官、常参官等)虽然不需要参加铨选考试,但也有变相的文学考评。及至致仕退休(通例七十岁以上),已过古稀之年。可以说,唐代取士制度对士人的作用和影响贯穿一生。

五是人格文本化。上文说到,唐代以文取士的“文”是德行、学识和艺能的统一,由此而形成的“取士文学”,就其直接形式(体裁)而言,有策、诗、赋、判、论、麻制、答番书、批答、时务状等,这些文学样式在今人很少重视,但在当时皆属“文学”范畴,诏、奏、表、疏等自不必说,就连帖经、问义,也都是试文。然则唐人的试文是基于“文-行”一体的理念,最终目的还是为了士子人格的完善。可以说试文是将士子人格“文本化”,以便考官观察分析和量化评定,从而保证人选的准确和结果的公正。正因为如此,试文才会成为取士制度的核心和关键;也才会为后世广泛接受和承用。

唐代取士制度尚不止于此,其特点、功能和意义也有待进一步探讨,本文只是略陈概要,考察范围仅限于国家层面的取士,至于地方(如州县、藩镇)的取士情况,暂未纳入;重点关注相对明确的“硬性”制度,至于那些不太显著的“软性”制度,更加复杂多样,只能留待另文讨论。