般若与禅:敦煌写本《金刚经》注疏研究

2020-05-12董大学

内容摘要:本文选择了北敦15403号背《夹注金刚经》和《晋魏隋唐残墨》第36号《夹注金刚经》等“随文注释”式经疏为研究对象,对此类经疏的释经方式、宗教立场及其解经特色进行分析,并结合相关佛教典籍,重点分析此类经疏与禅宗思想之间的密切关系。

关键词:敦煌;《金刚经》;禅宗;慧能

中图分类号:K877.5 文獻标识码:A 文章编号:1000-4106(2020)05-0109-06

Prajnā and Zen: A Study on the Diamond Sūtra

Commentaries in Dunhuang Manuscripts

—Focusing on BD15403V and Manuscript No.36 from Fragments from

the Jin, Wei, Sui, and Tang Dynasties

DONG Daxue

(College of Humanities, Shanghai Normal University 200234)

Abstract: This paper selects BD15403V and Manuscript No. 36 from Fragments from the Jin, Wei, Sui, and Tang Dynasties for research on the relation between Zen Buddhist thought and the ideas of other religions. Research methodology includes analysis of the methods by which commentators interpreted texts and a consideration of the religious standpoint and standout characteristics of these interpretive stances. Finally, the investigation makes reference to relevant scriptures from the Buddhist canon to show the close relationship between the Zen Buddhist ideas expressed in these documents and those of Buddhist thought in general.

Keywords: Dunhuang; Diamond Sūtra; Zen Buddhism; Hui Neng

笔者之前在对《晋魏隋唐残墨》第36号《夹注金刚经》进行初步研究之后,曾提及在敦煌文献中还未找到与其内容相同的注疏[1]。但后来在翻检《国家图书馆藏敦煌遗书》第143册时,发现北敦15403号背[2]与之前讨论的《晋魏隋唐残墨》第36号《夹注金刚经》内容上有极大的相似性,这样看来笔者之前的判断则颇显武断了。本文拟将两件写本合并进行讨论,着重对这两件经注中所呈现出与禅宗有关的内容进行分析。

一 写本概况及录文

首先,我们将所要讨论两件写本的大致情况叙录如下。

(一)《晋魏隋唐残墨》第36号《夹注金刚经》[3]

此件首尾俱缺,残存4行{1},其大小为8厘米×28.6厘米[4]。内容为对鸠摩罗什译《金刚经》的注释,所释经文范围:《大正藏》第8册第749页上栏第8行至第10行。楷书。唐写本。

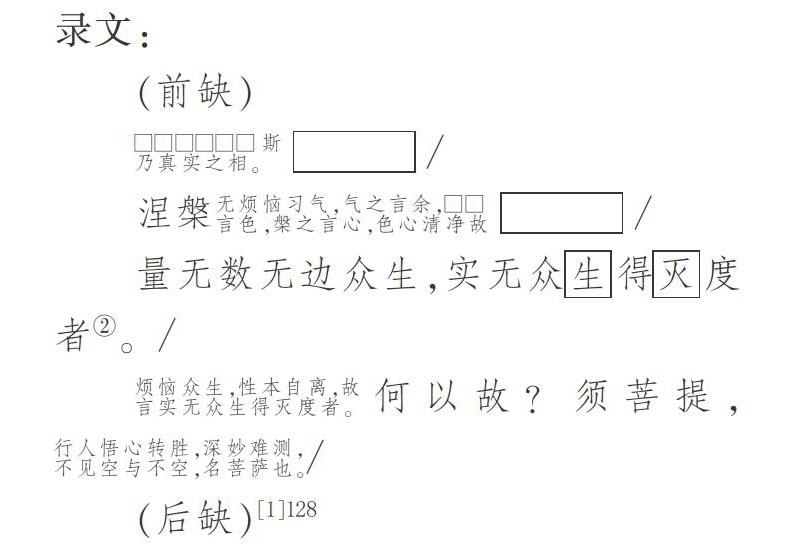

录文:

最初《晋魏隋唐残墨》定此件为《北魏金刚经名词解残片》{3},后来方广锠先生给出了更为妥当的定名:《夹注金刚经》[4]313。从内容上看此件经注具有随文逐句解释的鲜明特点,进而再考虑到此件经文部分以大字书写,经注部分以双行小字书写这一特殊形式的话,方先生定其名作《夹注金刚经》是正确的[1]129。

对于此件经注所释经文来源问题,方广锠先生认为其“所释《金刚经》之经文,可参见《大正藏》第8卷第753页上栏第5行至第6行”[4]313。按方先生所言,此件经注所释经文则出自于北魏菩提流支译《金刚经》,与《晋魏隋唐残墨》目录定名中《北魏金刚经名词解残片》存在一致性,都认为此件经注所释经文源自北魏菩提流支译《金刚经》。但我们如果仔细搜检,即可发现此件经注所释经文与菩提流支译《金刚经》并非完全符合,其真正的来源应是鸠摩罗什译《金刚经》[1]129。

(二)北敦15403号背《夹注金刚经》

据《国家图书馆藏敦煌遗书·条记目录》[5],此号写本包括两个文献:1.《监门宿卫式》(拟),首尾俱缺,8行,抄写于正面,编为北敦15403号;2.《夹注金刚经》,7行,抄写于背面,编为北敦15403号背。

此件首尾俱缺,共7行。内容系《金刚经》注疏,经文以大字抄写,但仅抄写被注经文的首尾,用“至”连接,注疏以小字抄写。《国家图书馆藏敦煌遗书》拟其名作“《夹注金刚经疏》”[5]19。但从形式上看此件注疏乃采用随文夹注的形式对《金刚经》的经文进行注释,应该拟名作《夹注金刚经》更为妥当。未为历代大藏经所收。9—10世纪,归义军时期写本。行楷。卷中有合体字“菩萨”和重文符号。

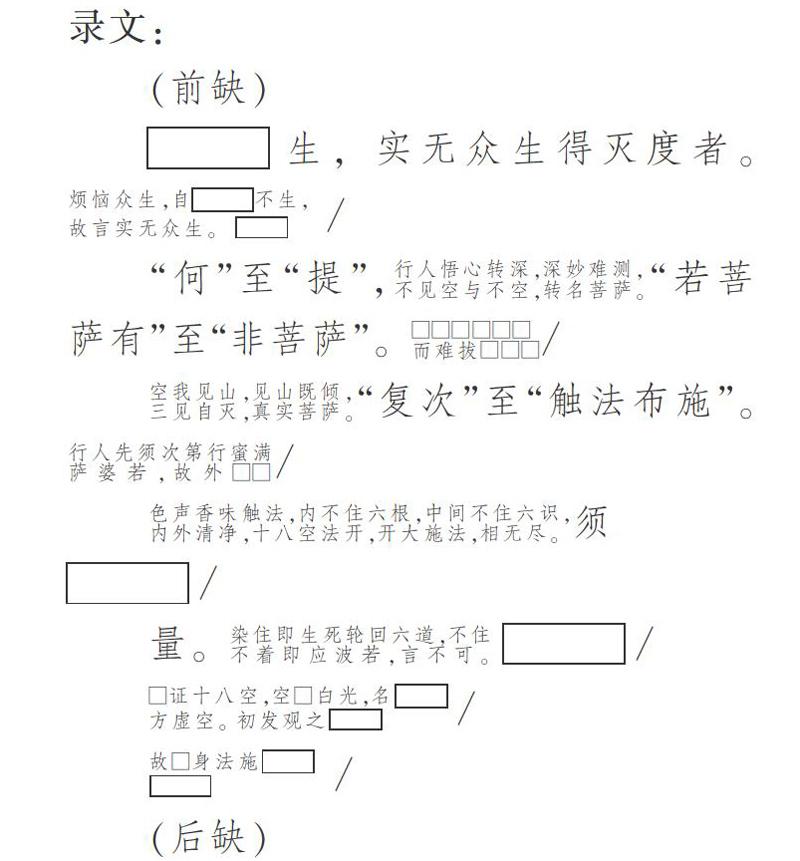

录文:

从此件所残存经文来看,我们无法确知其来源于哪部《金刚经》译本,但如果结合上一件写本的情况和敦煌文献中《金刚经》的流传情况来看,此件经注应该也是属于对鸠摩罗什译《金刚经》的注释。

二 两件经注解经特色之对比分析

为了方便论述,兹将上述两件写本的经文与注释予以对照(表1)。

相较而言,我们可以清晰地看出两件经注在“实无众生得灭度者”和“何以故?须菩提”这两句上存在重合。从表中我们可以发现二者重合之处在抄写经文上的差异,即与《晋魏隋唐残墨》第36号《夹注金刚经》逐字抄写经文不同的是,北敦15403号背《夹注金刚经》采用了“何”至“提”的省略方式。除此之外,二者在经注内容上也存在一定差异,这主要体现在个别语词的表达或顺序上,但似乎此类差异并没有影响整体文义的一致。虽然我们可以轻松地发现以上两种经注内容存在一些细微差异,但总体上二者相似程度极高,尤其所表达的意思比较一致,应属于同类文献。相比较二者内容未重合的部分,《晋魏隋唐残墨》第36号《夹注金刚经》保存的内容多出了前面两段内容,而北敦15403号背《夹注金刚经》则多出了后面五段内容。

二者相重合的内容主要集中在“烦恼众生”和“菩萨”的解释方面,通过对《晋魏隋唐残墨》第36号《夹注金刚经》“无烦恼习气,气之言余,□□言色,槃之言心,色心清净故”“烦恼众生,性本自离”“行人悟心转胜,深妙难测,不见空与不空,名菩萨也”等夹注内容的研究,我们可以发现其与慧能《金刚经解义》中的思想存在一定的关系[1]128-134。当然北敦15403号背《夹注金刚经注》与《晋魏隋唐残墨》第36号《夹注金刚经》相重合的部分同样也反映出大乘佛教所宣扬的“性空”理论。

(一)“性本自离”与“自性本离”

《晋魏隋唐残墨》第36号《夹注金刚经》中“烦恼众生,性本自离”的表述,主要是来解释经文中“实无众生得灭度者”之语的。此段经文前已言如是灭度无量众生,接着又言“实无众生得灭度者”。究其原因,此条夹注认为是“烦恼众生,性本自离”。另外,智顗《金刚般若经疏》云:“度无量无边实无度者。《大品·度空品》云:‘度众生如度虚空。明众生无,毫未可得。只解众生本来无所有,即是悟,悟即名度。”[6]此中涉及的关键点,亦是众生的自性问题。

关于众生的自性,《维摩诘所说经》云:“若弥勒得灭度者,一切众生亦应灭度。所以者何?诸佛知一切众生,毕竟寂灭,即涅槃相,不复更灭。”[7]亦如《六祖坛经》所云:“自性自度,名为真度。”[8]因此从众生的角度而观,其性本清净,无生无灭,所以无众生可得灭度。这一思想在《金刚经解义》中亦有所体现,其谓:

一切迷人,悟得自性,始知佛不见自相,不有自智,何曾度众生?

只为凡夫不见自本心,不识佛意,执着诸相,不达无为之理。我人不除,是名众生。若离此病,实无众生得灭度者。故言妄心无处即菩提,生死涅槃本平等,何灭度之有?[9]

一切众生,皆因缘和合而生,而自性本无,所以无有众生可得灭度。此条夹注所谓“烦恼众生,性本自离”,所反映的也是众生自性的问题。关于“离”的概念,《大智度论》有云:“‘毕竟空,或名‘离,或名‘寂灭。‘离名分散,诸法久后无遗余,又自离其性。”[10]而关于“自离”的含义,《大宝积经》有云:“诸法性自离,犹如于涅槃。”[11]“观诸众生所有烦恼,皆从虚假妄想而生,知诸烦恼体性自离”[11]309。“文殊师利言:我实不曾劝一众生令趣菩提。何以故?众生无所有故,众生性自离故”[11]346。由此不难看出,此条夹注中“性本自离”一语,所表达的意思即是本无的意思。与上述《金刚经解义》及《金刚经集注》所引王日休、僧若讷等诸家的解释相比{1},此条夹注可谓是言简意赅。

笔者还发现伯2216号《夹注金刚经》{2}在解释“须菩提,凡夫者,如来说则非凡夫”的时候,有云:“烦恼众生,自性本离,有何所度?”[12]虽然伯2216号此处所解释的经文内容与《晋魏隋唐残墨》第36号《夹注金刚经》不同,但其“烦恼众生,自性本离”的表述与《晋魏隋唐残墨》第36号《夹注金刚经》中“烦恼众生,性本自离”一句颇为类似。虽然二者字词的语序存在差别,但所表达之义确是一致的。结合北敦15403号背《夹注金刚经》此处作“烦恼众生,自 不生,故言实无众生 ”的情况,此处“自”字之后所残缺的内容很可能就是“性本离”,这样的话,此处文字可补齐作“烦恼众生,自性本离 ”。但此段经注残存的“不生”二字,却是《晋魏隋唐残墨》第36号《夹注金刚经》中所没有的。

(二)“转胜”与“转深”

两件经注在解释何为“菩萨”时所使用的言語大致相同,简洁精炼,所存在的差别是《晋魏隋唐残墨》第36号《夹注金刚经》云“行人悟心转胜”,而北敦15403号《夹注金刚经》则云“行人悟心转深”。“转胜”与“转深”在佛典中都属于高频词汇,《金刚经》注疏文献中也较为常见。正如《金刚般若波罗蜜经论》中所谓:“如来说第一波罗蜜者,彼无量诸佛亦说波罗蜜,是名第一波罗蜜。论曰:自下经文重明彼福德中,此福转胜。”[13]此处重在凸显福德的高低之别,故“转胜”义重在强调超越前者。结合伯2216号《夹注金刚经》中“前心悟解犹浅,名为菩萨;后念转深,名摩诃萨”“行人用观,心心相以,转深转妙。举三千大千世界如须弥山七宝布施,不及一念。无生正观,与理相应”等语句来看,“转深”义重在与“浅”相对应。再以伯2216号《夹注金刚经》中“忍之言智,智来调心,无心可得,即无我人,得成于忍,观解转深,故言胜前菩萨也”的表述来看,显然“行人悟心转深”的说法似乎更佳。

此处所阐发的大意是,发心修行者体悟本心而得转深之果,深妙难测而不可思议,已达不见空与不空的境界,则可转名为菩萨也。如《大般涅槃经》云:“佛性者名第一义空,第一义空名为智慧,所言空者不见空与不空。”[14]此“不见空与不空”一语,广为后世经解者所引以解释空义。此条夹注中行人达不见空与不空的境界,已经体悟到诸法空相之义,乃得无上菩提。此义亦符合大乘佛教对菩萨的定义,所以此夹注中的“行人”,指的是大乘行人{1}。

综上所述,我们可以看出上述两件《夹注金刚经》的夹注内容,文字简练,释义甚精,内容上与六祖惠能《金刚经解义》有一定的相似性,其思想主旨与大乘佛教所宣扬的“性空”理论相一致。据此推测,此类《夹注金刚经》的作者可能为中晚唐时期某位禅宗僧人[1]134。

三 结 语

作为大乘佛典中般若经典的代表作品——《金刚经》,自后秦鸠摩罗什首译之后,加上其后北魏菩提流支、陈真谛、隋达摩笈多、唐玄奘和唐义净的译本,共有六种汉文译本并传,但各本题目和文字略有异同。六种汉译本中,罗什译本最为流行,常被奉为抄经、诵经、讲经和注经的对象。在《金刚经》的注释书中,除了若干种以菩提流支译本为注释对象,大部分则以罗什译本作为对象。《金刚经》注释者身份具有相当的广泛性,“包含有各宗祖师、历代佛教大德、知识分子、帝王,以及民间宗教徒”[15]。既体现了不同身份的注释者对《金刚经》及其思想的认同,也充分显示出该经在各社会阶层中都有极大的影响力。

与其他中古时期典籍散佚的命运类似,不少种类的《金刚经》注疏都散佚了,传世的《金刚经》注疏中属于中古时期者仅存14种{2}。幸运的是,敦煌遗书中保存了三十余种《金刚经》注疏,这些注疏抄录于隋唐五代宋初时期,多未为历代经录和大藏经所收。

对于历史上数量颇丰的《金刚经》注疏,陈寅恪先生曾有一番论述,引人深思:

与妹书(节录)

我偶取金刚经对堪一过,其注解自晋唐起至俞曲园止,其间数十百家,误解不知其数。我以为除印度西域外国人外,中国人则晋朝唐朝和尚能通梵文,当能得正确之解,其余多是望文生义,不足道也。隋智者大师天台宗之祖师。其解悉檀二字,错得可笑。见法华玄义。好在台宗乃儒家五经正义二{3}疏之体。说佛经,与禅宗之自成一派。与印度无关者相同。亦不要紧也。禅宗自谓由迦叶传心,系据护法因缘传。现此书已证明为伪造。达磨之说我甚疑之。[16]

陈先生以其卓越的梵文和佛学之学力,对历史上《金刚经》注疏之注解正确性进行了评判。依照陈先生标准,现存诸种《金刚经》注疏属于中国撰述部分,则不免全都属于“望文生义,不足道也”之列了。在中国佛教的发展中,正是这些可能是“误解”了《金刚经》的诸种著作,真正代表了中国僧人对佛教理解的真实水平,体现了中国佛教发展最真实的状态。

《金刚经》在中国佛教史上占据重要地位,学界进行了方方面面的讨论,对其独特的价值和所反映的佛教思想予以充分地揭示,总体而言多集中于《金刚经》与禅宗的密切关系之讨论。从以往的研究中,我们不难知道,《金刚经》在禅宗历史上具有相当重要的地位{1},几乎成为了禅宗的代名词。除了《坛经》中对慧能与《金刚经》故事的演绎之外,斯6557号、伯3047号《南阳和尚问答杂征义》里面同样反映出慧能弟子神会对《金刚经》重要性的强调[17]。确如戴维·柴贝尔(David W.Chappe)在《中国佛教的解释学阶段》一文中所指出的:“早期禅宗的另外一个重要传统是,以诸如《维摩诘经》、《心经》、《金刚经》、《文殊说般若经》等经典中包含的般若教义的应用为基础。”[18]尤其是南宗禅一系对《金刚经》更加推崇,将禅宗印心的经典从《楞伽经》换成了《金刚经》。此后《金刚经》便成了南宗禅立宗的基本经典,与之相关的注疏、讲经文等多种不同体裁的作品开始大量出现。

针对《金刚经》与南宗禅的关系,杨富学、王书庆《〈金刚经〉与南宗禅——以敦煌文献为中心》一文利用敦煌文献中以《金刚经》为主题的材料对这一议题进行了讨论[19],但通读全文其逻辑似乎是以《金刚经》与南宗禅的密切关系来论述缘何敦煌文献中会出现大量与《金刚经》相关的作品,至于这些作品的内容是如何反应南宗禅思想的却并没有论述。因此不断加强和深化敦煌文献中《金刚经》相关文献究竟是如何体现《金刚经》与南宗禅关系这一议题的研究,应成为敦煌文献中与《金刚经》相关文献研究的突破点之一。本文所论述的两件经注即是此项工作的初步尝试。

参考文献:

[1]董大学.《晋魏隋唐残墨》第36号《夹注金刚经》研究[J].敦煌学辑刊,2012(2):134.

[2]中国国家图书馆.国家图书馆藏敦煌遗书:第143册[M].北京:北京图书馆出版社,2012:339.

[3]石谷风.晋魏隋唐残墨[M].合肥:安徽美术出版社,1992:39.

[4]方广锠.《晋魏隋唐残墨》綴目[G]//季羡林,饶宗颐,周一良.敦煌吐鲁番研究:第6卷.北京:北京大学出版社,2002:313.

[5]中国国家图书馆.国家图书馆藏敦煌遗书:第143册:“条记目录”[M].北京:北京图书馆出版社,2012:19.

[6]智顗.金刚般若经疏[M]//大正藏:第33册.台北:新文丰出版公司,1983:77.

[7]维摩诘所说经[M]//鸠摩罗什,译.大正藏:第14册.台北:新文丰出版公司,1983:542.

[8]宗宝.六祖大师法宝坛经[M]//大正藏:第48册.台北:新文丰出版公司,1983:354.

[9]惠能.金刚经解义[M]// 卍续藏經:第24册.台北:新文丰出版公司,1983:519.

[10]龙树菩萨.大智度论[M]//鸠摩罗什,译.大正藏:第25册.台北:新文丰出版公司,1983:550.

[11]大宝积经[M]//菩提流志,译.大正藏:第11册.台北:新文丰出版公司,1983:161.

[12]上海古籍出版社,法国国家图书馆.法藏敦煌西域文献:第9册[M].上海:上海古籍出版社,1999:182.

[13]天亲菩萨.金刚般若波罗蜜经论[M]//菩提流支,译.大正藏:第25册.台北:新文丰出版公司,1983:787.

[14]大般涅槃经[M]//昙无谶,译.大正藏:第12册.台北:新文丰出版公司,1983:523.

[15]蓝吉富.金刚经与中国佛教[C]//佛教与中国文化国际学术会议论文集:上辑.台北:“中华文化复兴运动总会”宗教研究委员会,1995:72.

[16]陈寅恪.金明馆丛稿二编[M].北京:三联书店,2001:356.

[17]刘澄.南阳和尚问答杂征义[M]//杨曾文.神会和尚禅语录.北京:中华书局,1996:54-123.

[18]戴维·柴贝尔.中国佛教的解释学阶段[G ]//唐纳德·罗佩兹.佛教解释学.周广荣,常蕾,李建欣,译.上海:上海古籍出版社,2009:189.

[19]杨富学,王书庆.《金刚经》与南宗禅:以敦煌文献为中心[J].敦煌研究,2009(1):74-80.

收稿日期:2019-09-02

基金项目:国家社科基金项目“敦煌写本《金刚经》注疏整理与研究”(15CZS003)

作者简介:董大学(1983— ),男,江苏省宿迁市人,上海师范大学人文学院副教授,博士,上海师范大学中国语言文学学科创新团队成员,主要从事敦煌学、历史文献学研究。