莫高窟第285窟南壁故事画扇状持物图像辨析

2020-05-12马莉

内容摘要:第285窟南壁故事画中有两处人物手持扇状物,学者们多认为是麈尾。文章从文献中的记载及留存图像的辨析入手,结合顾恺之《洛神赋图》,得出第285窟主室南壁故事画扇状持物图像为比翼扇的结论。并结合第285窟多元化的特征,进一步说明在佛教汉化进程中,视觉图像有着明晰与含混并存的特点,进而阐释这种含混体现出的视觉图像上形制与内涵、形式与功能相分离的原因。

关键词:第285窟;扇状持物;比翼扇;明晰;含混

中图分类号:K879 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2020)05-0053-10

Analysis of the Image of a Fan in the Narrative Painting

on the South Wall of Mogao Cave 285

—Plus a Discussion on the Images Produced during the Sinicization of Buddhism

MA Li

(School of Fine Arts, Northwest Normal University, Lanzhou, Gansu 730070)

Abstract: In the narrative painting on the south wall in Mogao Cave 285 there are two figures holding fan-like objects that are believed by scholars to be zhuwei, a kind of fly whisk. This analysis combines historical records, similar images from other caves, and the classical painting Nymph of the Luo River by Gu Kaizhi to reach the conclusion that the fan-like object depicted on the south wall of the main chamber in Mogao Cave 285 is a“biyi fan.”A further analysis from the perspective of iconology reveals that the form and symbolismof these fan-shaped objects changed drastically as Buddhist religion and culture was gradually Sinicized, during which process the biyi fans took on the symbolic characteristics of both clarity and ambiguity. This confused state of object and symbolic meaning elucidates the reason why the “ambiguity”that characterizes the cultural products of this historical period created a separation between form and its corresponding function and connotation.

Keywords: Mogao cave 285; fan-like objects; biyi fan; clarity; ambiguity

一 第285窟南壁故事畫扇状持物图像

第285窟是莫高窟有明确纪年的最早石窟,据其主室北壁发愿文可知其开凿于西魏大统四年(538)、五年(539)。其主室“南壁上段画伎乐飞天和五百强盗成佛故事;中段东端画化跋提长者,度恶牛因缘故事,西端画婆罗门闻偈舍身本生故事,四禅室间壁面画沙弥守戒自杀因缘故事……”[1]。

在这些故事画中,五百强盗成佛故事及沙弥守戒自杀因缘故事中均有人物手持扇状物的图像。

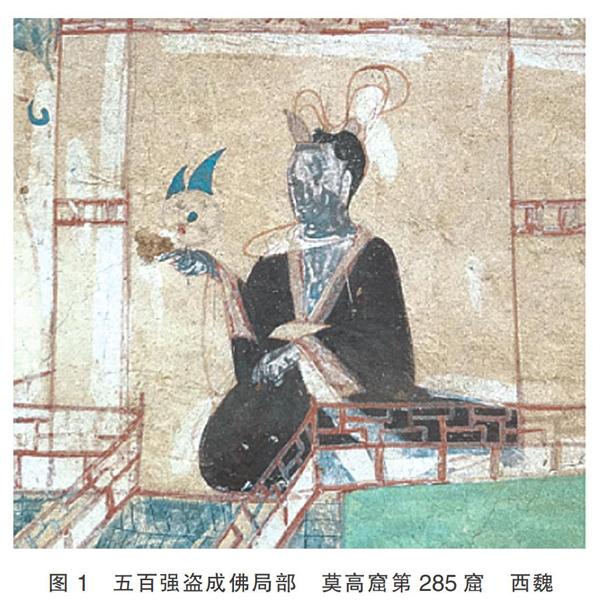

五百强盗成佛故事别称得眼林故事,出自昙无谶译《大般涅槃经·梵行品》《大方便佛报恩经·慈品》:五百强盗抢劫作乱,国王派兵征剿后被俘,遂受剜眼酷刑并放逐山林。佛以神通力使群贼双眼复明,并现身说法,五百强盗皈依佛法。第285窟五百强盗成佛故事画,取横卷式连环画的表现形式按时间顺序描绘五百强盗与官兵作战、被俘、受刑、放逐深山、复明皈依佛门、落发听法、深山修行七个场面。扇形持物出现在五百强盗受刑部分,描绘了国王坐殿上,王臣指挥行刑,五百强盗受刑挖眼的情节。国王手中持一扇形物(图1)。

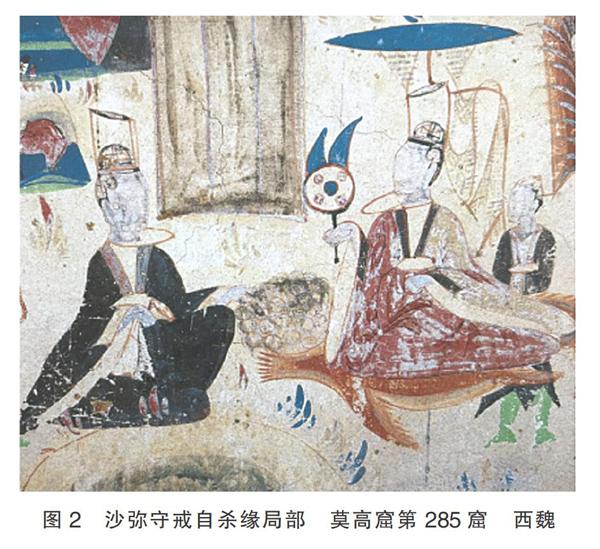

沙弥守戒自杀缘故事出自《贤愚经·沙弥守戒自杀品》,讲述了一长者笃信佛教,送其子到一高僧门下为沙弥。有一清信士,每日供养寺庙高僧饮食。一天,清信士外出赴宴,嘱咐其女在家看守门户,但忘了给寺庙僧人送食。高僧派小沙弥到居士家取食。少女一见沙弥,心生爱慕之情,求与沙弥婚配。可是沙弥守戒志坚,不舍佛法,当即反锁门户,自杀殉戒。少女破门而入,见沙弥身亡,悲呼哀泣。清信士回家后问明原因,呈报国王,依法缴纳罚金赎过。国王为了表彰沙弥守戒的高行,以香木火化其尸,起塔供养。第285窟沙弥守戒自杀缘故事画绘于南壁下段禅窟楣饰之间。全图六个画面,从东向西,情节由上至下再由下至上,最后由上至下,形成横向的S形,分别绘沙弥剃度出家、比丘令沙弥迎食并对沙弥讲授戒律、沙弥与少女相见、沙弥自杀殉戒、少女向父哭诉、清信士缴罚金、火化沙弥尸首七个情节。在清信士缴罚金画面,国王手持扇形物(图2)。

二 扇状持物图像辨析

周方、卞向阳《莫高窟第285窟南壁故事画中的持麈人物》一文认为上述故事画中两人手持之物是麈尾[2]。

故而,笔者将先从麈尾入手,进而对第285窟主室南壁故事画扇状持物进行名称及形式上的辨析。并结合第285窟多元化的特征,进一步从佛道融合、中西融合、南北融合角度对扇状持物进行图像学意义上的考辨,从而说明在佛教汉化进程中,视觉图像有着明晰与含混并存的特点,并阐释这种含混体现出的视觉图像上形制与内涵、形式与功能相分离的原因。

(一)文献及图像资料中的麈尾

关于麈尾,要从“麈”说起。考察中国基本古籍,关于麈的记载最早应见于《山海经》。最早整理《山海经》的西汉刘歆,在其《上山海经表》中认为此书是三代时所作。书中多处提到“麈”“闾麈”,如“有大青蛇,黄头,食麈”[3]。

古今中外学者有认为“麈”就是“麋鹿”的,如《说文解字》《中华大字典》等。但翻看古文献资料,早在先秦时期就有对麋鹿的记载:“荆有云梦,犀兕麋鹿满之。”[4]《山海经》将“糜”与“麈”并提:“东流注大江。其阳多黄金,其阴多麋、麈。”[3]190可见,二者虽同为鹿属,但并非同一种。

还有认为“麈”是驼鹿的:“麈似鹿,逸周书七麈,即今之四不象,名驼鹿。”[5]然,早在南北朝就有对驼鹿的记载:“彼疑是犯波罗夷不?佛言:犯。如是牸牛、馬、驼鹿、驴、羊、猪、狗、雁、鸟、孔雀、鸡。如是一切尽波罗夷。”[6]《梦溪笔谈》将糜、麈、驼鹿三者并列:“又北方戎狄中有麋、麖、麈。驼鹿极大而色苍。[7]”故而,所谓“麈”,并非如学者们研究的那样是麋鹿或驼鹿。其实,对于麈,我们不必非要与今人熟知的某种动物相匹配,只需知“麈兽似鹿而大”即可[8]。

麈尾则是用麈之尾制成,其形“员上天形,平下地势。靡靡丝垂,绵绵缕细”[9]。学术界在对早期考古学图像资料分析后,确认麈尾的早期形态“整体呈桃形,四周皆附麈毛”[2]60。“汉代的麈尾只有数根条缕形若笤帚;魏晋南北朝的麈尾多数呈尖桃形状;隋唐的麈尾多数呈蒲扇形状(源自三国时的羽尾扇)”[10]。无论是早期还是后期,麈尾为扇状物应是无疑了。而文献中亦有“麈尾可为扇也”[11]的记载。

据现存考古学资料,结合上文相关的文献资料,且在不论及麈尾柄长、柄部材质、制作工艺、以及颜色的前提下,仅从其平面呈现的样式划分,可知麈尾的形式有以下两种。

一种为桃形。根据其中间面板的造型,又可分为如下三类:

A.中间面板为桃形,上、左、右三面附毛,如河南洛阳东郊朱村曹魏墓中男仆所持之物、朝鲜安岳前燕(晋)司马冬寿墓壁画墓主人手持的麈尾(图3)[12];

B.中间面板为椭圆形,四周或三面附毛,如唐阎立本《历代帝王图》中吴主孙权手持的一柄麈尾(图4){1};

C.中间面板为圆形,上、左、右三面附毛,如嘉峪关新城5号墓后室南壁壁画(图5)[2]61。

第二种为上圆下长方的麈尾形制。这种形制不仅与日本正仓院所藏麈尾实物的形制相吻合(图6){2},在诸多的绘画及雕塑作品中亦可得到佐证。如纽约大都会博物馆藏东魏武定元年(543)造像碑中的维摩诘(图7)[12];莫高窟隋第276、420窟,唐第220、203窟等窟壁画中维摩诘手中所持之物。

如前图1—2所示,第285窟所绘扇状物与上述麈尾的形式均不相符,可见其为麈尾一说值得商榷。

相近时期佛教艺术中麈尾图像资料如北魏云冈第6窟(471—494)维摩诘所持麈尾(图8)、龙门石窟宾阳中洞(520年)维摩诘经变中维摩诘所持麈尾、莫高窟北周第296窟西王母手中麈尾等,均未见与第285窟南壁故事画扇状物形式相似的图像。

而从地域角度来看,与同处河西地区的墓室壁画,如甘肃酒泉丁家闸十六国时期壁画墓、嘉峪关新城5号墓后室南壁壁画中的麈尾图像相比,扇状物的形制也不相同。

(二)与第285窟扇状物形制相似的图像遗存及名称辨析

莫高窟初唐第203窟维摩诘经变中,有一侍女手中所执之扇(图9)与第285窟故事画中的扇状持物形式相仿,但圆形面板中无装饰。

此外,邓州南朝刘宋墓出土“吹笙引凤”彩色画像砖中浮丘公所持之物、东晋顾恺之《洛神赋图》中洛神与曹植手中持物均与第285窟扇状物形制相似(图10)[13]。其中《洛神赋图》中的最为接近,均为圆形主板上方有对称的尖状物,且圆形主板上的图案一致。

对于此扇状物,学界亦有认为是麈尾的,如张清文《麈尾的起源及功用等诸事杂考》:“……洛神手中所持之物已经变为麈尾。”[14]但多认为是羽扇,如刘亚男《汉魏六朝咏扇诗文研究》中说“早在东晋顾恺之的《洛神赋图》中,洛神所执便是羽扇”[15]。从以上对麈尾形制的考察,已排除其为麈尾,我们还需考辨其是否为羽扇。

据王嘉《拾遗记》记载,“(昭王)二十四年,涂修国献青凤、丹鹊,各一雌一雄。孟夏之时,凤鹊皆脱易毛羽,聚鹊翅以为扇,缉凤羽以饰车盖也。扇一名‘游飘,二名‘条翮,三名‘亏光,四名‘仄影。时东瓯献二女,一名延娟,二名延娱,使二人更摇此扇,侍于王侧,轻风四散,冷然自凉”[16]。嵇含《羽扇赋序》也说:“吴楚之士,多执鹤翼以为扇,虽曰出自南鄙,而可以遏阳隔暑。”[17]

关于羽扇的形制,陆机在《羽扇赋》中说:“其布翮也,差洪细,秩长短;稠不逼,稀不简。”[18]江逌《扇赋》曰:“惟羽类之攸出,生东南之遐嵎。育庶族于云梦,散宗俦于具区。色非一采,或素或玄。肌平理畅,琼泽冰鲜。戢之则藏,奋之则举。舍之以寒,用之以暑。制舒疾于一掌,引长风乎胸襟。荡烦垢于体外,流妙气于中心。”[19]潘尼《扇赋》:“夫器有轻粗,用有疏密。安众以方为体,五明以圆为质。或托形于竹素,或取固于胶漆。至若羽扇,靡雕靡刻。方圆不应于规矩,制裁不由于绳墨。”[20]房玄龄《晋书》:“旧为羽扇柄者,刻木象其骨形,列羽用十,取全数也。自中兴初,王敦南征,始改为长柄,下出可捉,而减其羽用八。”[21]

从这些古文献记载,大致可知羽扇比之方圆两种扇子更妙,“靡雕靡刻”,初用十羽,后改为八羽。

“在中国所见最早的羽扇实物,则是湖北江陵天星观1号墓出土的羽扇残件,年代为公元前340年前后的楚宣王或楚威王时期。羽扇残件的木质扇柄呈长方条状,长达212厘米,髹黑漆。扇柄首端细,末端粗,首端由一横木和半圆形竹片组成扇形,扇面由羽毛拼接而成,茎端用丝带缠裹在柄上,末端与竹片连接,但在出土时仅有茎部存”[22]。这件羽扇实物,我们已无法窥其全貌。但杭州中国扇博物馆仿照实物进行了复原(图11){1},使我们可以看到最早的羽扇的形制。

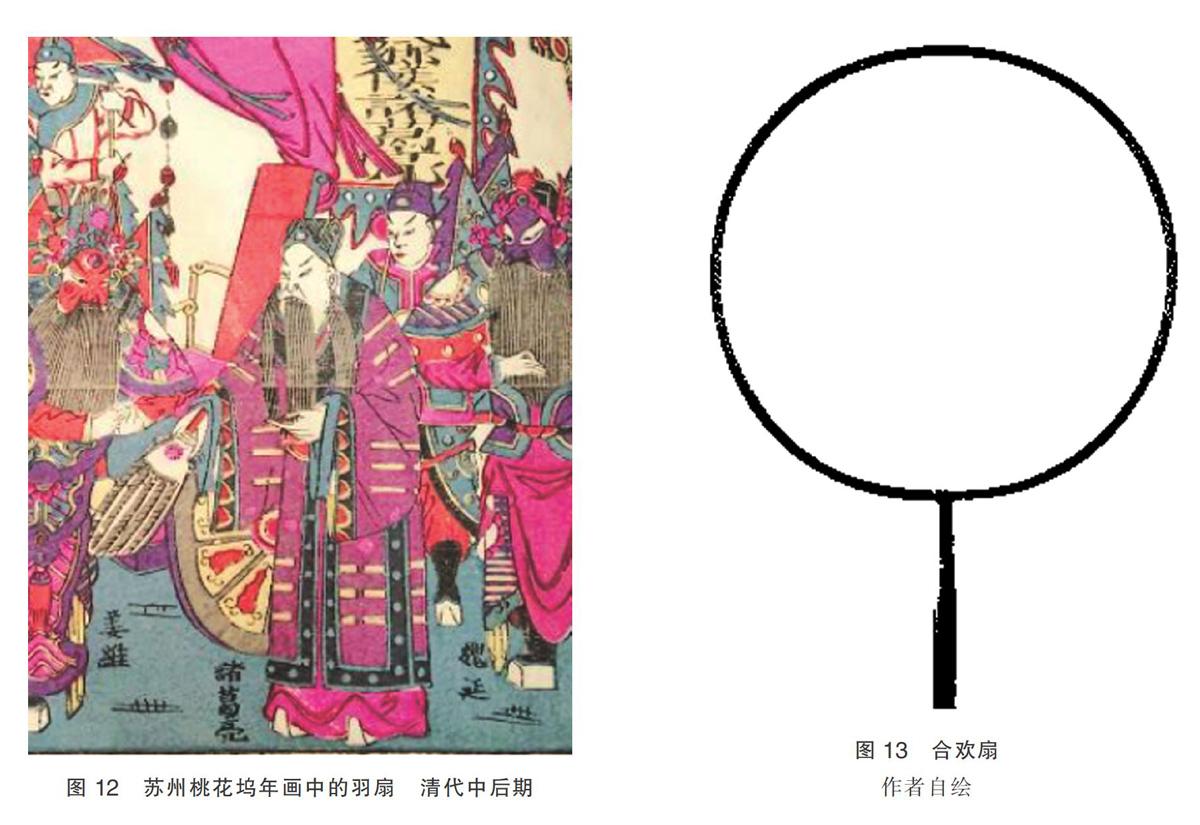

另外,台北故宫博物院藏唐阎立本的《十八学士图》中的羽扇、清代中后期苏州桃花坞《天水关诸葛亮收姜维》中诸葛亮的羽扇(图12){2}等,让我们可以比较直观地了解到几种常见的羽扇形制。

从以上文献及图像资料来看,《洛神赋图》中洛神与曹植二人手中所持之扇的形制与羽扇形制亦不相符。

根据《洛神赋图》所描绘的故事情节,查阅相关史料发现,当时有两种与爱情相关的扇子——合欢扇、比翼扇。刘方平《班婕妤》云:“夕殿别君王,宫深月似霜。人愁在长信,萤出向昭阳。露裛红兰死,秋凋碧树伤。惟当合欢扇,从此箧中藏。”[23]李彭老《清平乐·合欢扇子》:“合欢扇子,扑蝶花阴里。半醉海棠扶不起,淡日秋千闲倚。宝筝弹向谁听,一春能几番晴。帐底柳绵吹满,不教好梦分明。”[24]嵇含《伉俪诗》中说:“夏摇比翼扇,冬卧蛩蛩毡。”{3}杨方《合欢诗》中亦有“暑摇比翼扇,寒坐并肩毡”的诗句{4}。《洛神赋图》中所出现的扇子图像是否是其中之一,还需进一步考辨。

关于合欢扇,北京大学编写的《两汉文学史参考资料》中说:“合欢,是一种对称的图案花纹,用以象征和合欢乐之意。‘合欢扇是指绘有合欢的图案的双面团扇。”[25]此说值得商榷。

西汉女诗人班婕妤《怨歌行》中说:“新裂齐纨素,皎洁如霜雪。裁作合欢扇,团团似明月。出入君怀袖,动摇微风发。”[26]从诗中可知,合欢扇是用刚从织机上扯下来,齐地(今山东省泰山以北及胶东半岛地区)出产的“纨素”制成。“纨素”的“纨”,《说文解字》中解释为:“纨,素也。从系,丸声。”[27],而“素”在古代是指洁白的织品。诗中用“裁”字说明制作的工艺,而未用“绣”或“绘”,并强调“皎洁如霜雪”,可见,扇面未必有图案。接下来,诗中还提到了其形“团团似明月”,可见其形为圆,且无过多的附饰,以便可以“出入君怀袖”。

另,建安七子之一的徐干有一篇《团扇赋》云:“于帷合欢之奇扇,肇伊洛之纤素。仰明月以取象,规圆体之仪度。”[26]3133明徐献忠《白扇赋》中说:“伊春蚕之茧丝,蒙湘山之竹箭,集工巧之末技,裁合欢之团扇。”[28]故而,我们可以推断,所谓合欢扇应该就是团扇的一种,其形为圆,其面素白(图13)。

依据此形,对比《洛神赋图》,可知洛神与曹植手中之扇应不是合欢扇。

而关于比翼扇的形制,相关古代文献及诗词中并未给出明确的记载,但在今人的一些研究中却有所提及。

姜维群在《麈尾里面的故事》中提到:“在唐代的敦煌壁画里面,有仙女手中拿着麈尾,不过有的麈尾已经改为羽毛,又名之‘比翼扇,这是麈尾向羽扇同化的一个环节。”[29]此文中给出的信息有三:一是比翼扇出现在唐代,二是比翼扇是麈尾向羽扇同化的中间环节,三是比翼扇由麈尾变化而来。

对于第一点“比翼扇出现在唐代”,如笔者在上文中所述,关于比翼扇的记载早在西晋时期就已出现,故唐代才由麈尾变化而来之说并不准确。

对于第二点“比翼扇是麈尾向羽扇同化的中间环节”,作为魏晋南北朝时期共存的三种扇状物,不能排除其相互之间的同化。傅咸《羽扇赋·序》云:“吴人截鸟翼而摇风,既胜于方圆二扇,而中国莫有生意。灭吴之后,翕然贵之。”[19]1213故而,“羽扇当时只流行于江南地区,在中原地区尚未推广,直到晋灭东吴,方才‘迁其羽扇,御于上国。使用者日众,也有‘翕然貴之,完成了‘始显用于蛮荒,终表奇于上国。”[15]26传入中原后的羽扇,作为一个新鲜物,完全有可能影响麈尾的形制。

对于第三点“比翼扇由麈尾变化而来”一说,除了姜维群先生外,还有学者在文中提及。如杨祥民在其论文《扇子的故事:传统造物的礼仪性与审美性蠡测》中说:“传梁简文帝时制的‘麈尾扇,是在纨扇上端加两小撮鹿尾毛。‘比翼扇又出于麈尾扇,上端兽毛改成鸟羽,即在团扇顶端加置两片红羽,由此也可以想见与之相近的麈尾扇的形制。”[22]10但该文未给出具体的文献出处。若追根溯源,该文中关于羽扇、麈尾扇、比翼扇形制变化关系的叙述应出自沈从文先生的《扇子史话》。而因先生原稿精华部分的遗失,仅有的文字遗留部分亦未标注具体的文献出处,并且先生在行文中运用了“传”“似”这样的字眼。因此,先生所述是否可靠还需结合图像做进一步的考证。

文中所说的梁简文帝,即梁太宗,名萧纲,南兰陵(今江苏武进)人,生于公元503年12月2日,卒于公元551年11月15日。公元531被立为太子,太清三年(549),爆发侯景之乱,梁武帝被囚饿死,萧纲即位。从几个重要的年份来看,所谓“梁简文帝时”,应从其即位之时起,即从549年起。按文章所述麈尾扇应改制于549年后,比翼扇亦不早于此。

但文中对比翼扇形制的描述值得我们注意:其形式在纨扇上面加了两组羽毛。这种形制恰与《洛神赋图》中洛神与曹植手中所持之扇的形制相似。而《洛神赋图》的作者顾恺之,其生卒时间为348—409年。故《洛神赋图》的创作年代早于梁简文帝即位年代少说百年有余。可见,无论如何这种扇上端有两片毛或羽的形制,出现时间都不可能是源于梁简文帝时,而至迟在顾恺之时代就存在了。

(三)第285窟主室南壁故事画扇状持物应为比翼扇

到此,我们已可通过以上相关文献的描述,对麈尾、羽扇、合欢扇、比翼扇的区别做一总结:

首先是所用主要材质,麈尾为“麈”这种兽类的尾,羽扇为羽毛,合欢扇为纨素,比翼扇为纨扇与羽毛。其次,四者在形制上的差别显而易见。羽扇不方不圆,因使用场合、大小及羽毛所属禽类的不同,其形制变化应较多;麈尾早期整体呈桃形,后期形制上圆下方,二者均为四周(或三面)附有麈毛的形制,且“靡靡丝垂,绵绵缕细”;合欢扇其形“团团如明月”;而比翼扇则仅在纨扇的末端饰以羽毛。

据此,笔者认为第285窟南壁故事画中的两处扇状持物在形制上应为比翼扇。

结合两个故事的内容及持扇人物的身份,笔者认为,这两处扇状物的刻画在形制与内涵、形式与功能方面并不统一,表现出了佛教汉化进程中视觉图像的明晰与含混相并存的特点。

三 佛教汉化进程中视觉图像的

明晰与含混

北魏后期,随着北方政治中心移至洛阳,佛教在中国的汉化步伐进一步加快。第285窟是东阳王元荣继任瓜州刺史后开凿的。元荣是河南洛阳人,北魏宗室大臣,明元皇帝拓跋嗣玄孙,城门校尉元腾之子,他的到来掀起了敦煌艺术的汉化高潮。而在这种汉化的过程中,视觉图像必然出现明晰与含混并存的特点。

明晰有以下两层含义:

一是指在壁画艺术的造型和技法上,明显集中原南朝画风与西域风格于一窟。如第285窟的窟顶及东、南、北三壁,人物造型、艺术风格属于中原南朝陆探微“秀骨清像”一派;而西壁则更多保留了西域风格的特点。

二是指在第285窟一窟中“既有汉族传统神仙思想的内容,又有印度早期婆罗门教神祇,更有阿弥陀大乘经变”[30],这种情况在敦煌西魏石窟中是普遍存在的。

也正是因为这两方面的“明晰”,使第285窟显示出了汉化过程中多元文化并存的特征,成为东西方文化艺术在敦煌的交汇点。而在汉化的过程中,融合与交汇必然会导致一些视觉形象的“含混”,也正因为这种含混,对各种视觉形象的辨析也就成为敦煌学研究历程中学术史的一个重要组成部分。

无论是佛教,还是道教,抑或是魏晉时期的文人雅士,均有持扇的习惯。虽意义不同,但却在佛教中国化的过程中,成为视觉图像表达中的一个契合点。

佛教典籍中有关于佛家弟子执扇的记载,如“阿难,佛之从弟,为佛侍者二十五年,佛尝称其多闻第一……故结集经藏之大任,众以属之。结集时用极庄重之仪式,极复杂之程序,以求征信。阿难登高座,手捉象牙装扇。”[15]53佛扇可“消除烦恼”,“止火热”(贪火、嗔火、痴火)。《白宝口抄·摩利支天法》云:“扇亦隐形义也,扇诗旋风,能拂烦恼云雾,显菩提觉月义也。”{1}《汉译·南传大藏经·小部经典四(29)》中《二一七·达拉万塔达耶迦(团扇施)》说明了佛扇在佛教中的意义:“日种出帝沙,吾施彼佛扇,为其消暑热,亦为止火热。消除吾贪火,更消除嗔火,痴火亦得消,布施团扇果。燃尽几烦恼,除去所有结,等正觉者教,五保最后身……”[31]

魏晋南北朝时,道士常持羽扇,亦执麈尾。“吴猛,濮阳人。……后将弟子回豫章,江水大急,人不得渡。猛乃以手中白羽扇画江水,横流,遂成陆路,徐行而过。过讫,水复。观者骇异”[32]。“融年弱冠,道士同郡陆修静以白鹭羽麈尾扇遗融,曰:‘此既异物,以奉异人。”[33]

除了佛道两家之外,魏晋时上层人物多以风度潇洒、举止雍容为美,而“羽扇纶巾”、手执麈尾的装束都是“名士”最能生动体现其风姿的衣着体现。《白麈尾铭》曰:“蔚蔚秀格,伟哉奇姿。荏蒻软润,云散雪飞。君子运之,探玄理微。”[34]《裴启语林》记载:“诸葛武侯持白羽扇,指麾三军。”[35]赵翼《二十二史札记》云“六朝人清谈必用麈尾……盖初以谈玄用之,相习成俗,遂为名流雅器,虽不谈,亦常执耳” [36]。

第285窟主室南壁持扇的两人均为世俗之人,手中执扇既可看作佛教用扇“消除烦恼”“止火热”,亦可看作道家羽化升仙或魏晋名士清谈之时的名流雅器。

既然如此,在用视觉形象表现时,这种都要执扇的“统一”便有可能成为“混乱”。这种混乱表现在,无论是“佛扇”,抑或是“羽扇”“麈尾”“比翼扇”,执什么扇并不重要,重要的是执扇有着丰富的含义。例如史籍中也有手执团扇与执麈尾有异曲同工之妙的记载,如《南史》卷 49《王谌传附从叔摛传》:“谌从叔摛,以博学见知。尚书令王俭尝集才学之士,总校虚实,类物隶之,谓之隶事,自此始也。俭尝使宾客隶事多者赏之,事皆穷,唯庐江何宪为胜,乃赏以五花簟、白团扇。坐簟执扇,容气甚自得。摛后至,俭以所隶示之,曰:‘卿能夺之乎?摛操笔便成,文章既奥,辞亦华美,举坐击赏。摛乃命左右抽宪簟,手自掣取扇,登车而去。……”[37]另外,文献中还有以松枝代麈尾的记载。

故而,画工如何画扇,画怎样的扇亦可能并不是关键,关键是执扇时的风度与内涵。

如此,画工便在向中原学习时“照本拿来”,而所照之本,极有可能便是当时影响极大的顾恺之的杰作。

据《京师寺记》记载,顾恺之在晋哀帝兴宁年间(363—365),曾在建康瓦官寺画维摩诘一躯:“工毕,将欲点眸子,乃谓寺僧曰:‘第一日观者请施十万,第二日可五万,第三日可任例责施。及开户,光照一寺,施者填咽,俄而得百万钱。”[38]由此可见顾恺之高超的画艺和时人对佛教的喜爱与追捧程度。

但在这种追捧之中,由于各种原因会产生图像的含混。

首先,东阳王元荣从中原至沙洲,在其随从中有大批中原的画师和塑匠。当时虽然距顾恺之存世时间已百年有余,但顾恺之有总结经验类似教材的著作《摹拓妙法》传世,详细说明了绘画学习中摹拓的方法。对于中原的画师来讲,其《洛神赋图》被当做摹拓之本,或学习的对象也不是没有可能。

其次,《洛神赋图》中,“曹植的首服应为‘远游冠,曹植的身份,属‘王级别”[39]。第285窟南壁两幅故事画中,五百强盗成佛故事背景为古印度萨罗国,持扇状物的人为波斯匿王;沙弥守戒自杀缘故事发生在古印度安陀国,持扇状物的人为安陀国王。从对人物身份的理解来说,由于中西文化的差异,画工认为三者同属“王”级别是极有可能的,故而将手持物画为一致的形式也就没有不妥之处。而从画面其他地方也可看出,画工在表达人物身份时并不是很严谨的。例如在沙弥守戒自杀缘中,安陀国王与其对面坐的清信士头上所戴之冠的形制相同(前图2),并未区别二人身份上的差异。二人所着为侍臣与武官的首服,与画中人物的身份均不吻合。

再次,第285窟的绘制不见得就是中原画工完成。如若是本地画工,由于地域文化的差异、所传粉本的“长途跋涉”、画工本人的素养等客观因素,画工极有可能对所画之物“误读”。如若画工将“比翼扇”误读为“麈尾”或羽扇,故而所画扇状物便具有了“比翼扇”的形式和“麈尾”或羽扇的功用。这种形制与内容的不符也是造成图像“含混”的原因。

第四,《洛神赋图》中的扇状物上端的尖状物画出了明显的羽毛的纹路感,第285窟两处扇状物顶端的尖状物描绘均较概括。这种形制上的细微差别,则有可能是画工对材质表现的不同理解,或因画面本身在窟内所处位置(五百强盗成佛故事画于南壁上段,沙弥守戒自杀画于四禅室间壁)、扇状物本身在画面中大小比例等因素造成。

通过以上分析与论述,笔者认为第285窟主室南壁两处扇状持物形制上为“比翼扇”。但从故事画内容看,此扇状物具备羽扇或麈尾的功用。结合第285窟多元化的特征,这种形制与内涵、形式与功能相分离的现象,有其产生的客观原因。这种现象也使佛教汉化进程中的视觉图像呈现出“明晰”与“含混”并存的特点。

参考文献:

[1]季羡林.敦煌学大辞典[M].上海:上海辞书出版社,1998:48.

[2]周方,卞向阳.莫高窟第285窟南壁故事画中的持麈人物[J].敦煌研究,2017(6):58.

[3]袁珂.山海经校注[M].成都:巴蜀书社,1993:481.

[4]墨翟.墨子[M]. 戴红贤,译注.上海:书海出版社,2001:248.

[5]长顺,李桂林.吉林通志(上)[M]. 李树田,点校.长春:吉林文史出版社,1986:602.

[6]四分律:卷55[M]//耶舍,竺佛念,译.大正藏:第22册.台北:CBETA,2016: 972.

[7]沈括.梦溪笔谈[M]. 刘尚荣,校点.沈阳:辽宁教育出版社,1997:152.

[8]陆佃.埤雅[M]. 王敏红,校注.杭州:浙江大学出版社,2008:22.

[9]陈徐陵.徐孝穆集[M].上海:商务印书馆,1939:194.

[10]许满贵.魏晋名士执麈尾 超轶绝尘冠群伦:“麈尾”与“拂尘”辩考微探[J].东方收藏,2015(3):96.

[11]释慧琳.一切经音义:正续编五[M].台北:大通书局,1985:1916.

[12]朱一点头.闲谈中国古代佛教造像碑,兼说麈尾、拂尘、如意和凭几[DB/OL].豆瓣,2018[2019-07-28].https://www.douban.com/note/660770770/?cid=53664069.

[13]顾恺之.洛神赋图卷(宋摹)[DB/OL].故宫博物院[2019-07-28].https://en.dpm.org.cn/dyx.html?path=/tilegenerator/dest/files/image/8831/2009/1522/img0023.xml.

[14]张清文.麈尾的起源及功用等诸事杂考[J].南京艺术学院学报:美术与设计,2019(1):44.

[15]刘亚男.汉魏六朝咏扇诗文研究[D].兰州:西北师范大学,2010:57.

[16]王嘉.拾遗记译注[M]. 孟庆祥,商微姝,译注.哈尔滨:黑龙江人民出版社,1989:65.

[17]陈元龙.格物镜原:下[M].扬州:江苏广陵古籍刻印社(影印),1989:654.

[18]徐坚,等.初学记:下[M].北京:中华书局,1962:604.

[19]欧阳询.艺文类聚:卷69:服饰:扇[M].北京:中华书局,1965:1214.

[20]严可均.全上古三代秦汉三国六朝文[M]. 北京:中华书局,1958:2000.

[21]房玄龄,等.晋书:卷27:五行上[M].北京:商务印书馆,1958:5035.

[22]杨祥民.扇子的故事:传统造物的礼仪性与审美性蠡测[D].南京:南京师范大学,2011:17.

[23]郭茂倩.乐府诗集:第2册[M].北京:西苑出版社,2003:392.

[24]周密.浩然斋雅谈[M].北京:中华书局,1985:41.

[25]北京大学中国文学史教研室.两汉文学史参考资料[M].北京:中华书局,1962:668.

[26]李昉.太平御览:卷702:服用:扇[M].北京:中华书局,1960:3133.

[27]许慎.说文解字(注音版)[M].长沙:岳麓书社,2006:273.

[28]陆绍曾.古今名扇录[M/OL].北京:中华古籍资源库,2016[2019-07-28].http://mylib.nlc.cn/web/guest/search/shanbenjiaojuan/medaDataDisplay?metaData.id=6495693&metaData.lId=3733054.

[29]姜维群.三说中国扇史[DB/OL].[2019-07-28]. http://www.tjculture.com/news_4014.html.

[30] 敦煌研究院.敦煌石窟全集3:本生因缘故事画卷[M].上海:上海人民出版社,2001:85.

[31]慧岳.汉译南传大藏经·小部经典四(29)[M]. 悟醒,译.高雄:元亨寺妙林出版社,1995:305.

[32]干宝. 搜神记[M]. 汪绍楹,校注.北京:中华书局,1979:12.

[33]萧子显.南齐书[M].北京:中华书局,1974 :721.

[34]张英,王士桢,等.渊鉴类函:第15册[M].北京:北京市中国书店,1985:482.

[35]裴启.裴启语林[M]//国学扶轮社.古今说部丛书(第1集):第5册.上海:中国图书公司和记,1915:42.

[36]赵翼.二十二史札记:上册 [M],台北:世界书局,1962:104.

[37]李延寿,等.南史[M].北京:中华书局,1975:1213.

[38]张彦远.历代名画记[M]. 俞剑华,注释.南京:江苏美术出版社,2007:123.

[39]张珊,丁洁雯.传顾恺之《洛神赋图》祖本创作时代再探:从东晋南朝服饰角度谈起[J].南京艺术学院学报:美术与设计,2018(6):72.

收稿日期:2019-09-02

基金项目:教育部人文社会科学研究一般项目“敦煌壁画佛教法器图像研究”(18YJCZH127);西北师范大学青年教师科研能力提升计划项目“敦煌壁画佛教法器圖像研究”(2018SKGG08);甘肃省社科规划项目“莫高窟汉传佛教法器图像研究”(19YB031)

作者简介:马莉(1979- ),女,甘肃省民勤县人,西北师范大学副教授,硕士生导师,主要从事美术及设计理论研究。