陕西延长七里村石窟造像辨识

2020-05-12廖旸

内容摘要:在辨识陕西延长七里村石窟明代浮雕神祇尊格的基础上,本文讨论该窟的诸尊组合、对应关系及整体图像配置。造像突显了以南北极、南北斗为核心的星斗信仰,折射出信众对消災解厄、祈福延寿的宗教诉求。窟内镌刻的炽盛光佛像意义重大,是目前所知该佛明确出现在道教语境的首例造像材料,为进一步研究炽盛光佛信仰补充了新的证据,为探索艺术背后的信仰、文化与社会提供了关键线索。

关键词:七里村石窟;炽盛光佛;星斗信仰;佛道融合

中图分类号:K879 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2020)05-0044-09

The Iconography of Qilicun Cave in Yanchang, Shaanxi

—Plus a Discussion of Buddha Chishengguang in Relation

to the Taoist Pantheon

LIAO Yang

(Institute of Ethnology and Anthropology, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100081)

Abstract: In Qilicun Cave located at Qili Village, Yanchang County, Shaanxi Province, there are many bas-reliefs from the Ming dynasty representing deities from various religious traditions. This paper discusses the combinations in which these deities are placed, the correspondence between different groups, and the overall configuration of the cave. Manifested prominently in the images on both side walls are the Taoist astral cult, which uses the North and South poles and Beidou and Nandou to predict and prevent disasters and forecast fortune and longevity. This cave provides new evidence for further research on the significance of Buddha Chishengguang(炽盛光佛 Teiaprabha), in the context of Taoism. Furthermore, the image of Buddha Chishengguang is the only extant example yet to be found in Chinese visual culture and is thus greatly significant for understanding the faith, culture, and society behind the artwork of the region.

Keywords: Qilicun Cave; Buddha of the Blazing Lights; Taoist astral cults; interaction between Buddhism and Taoism

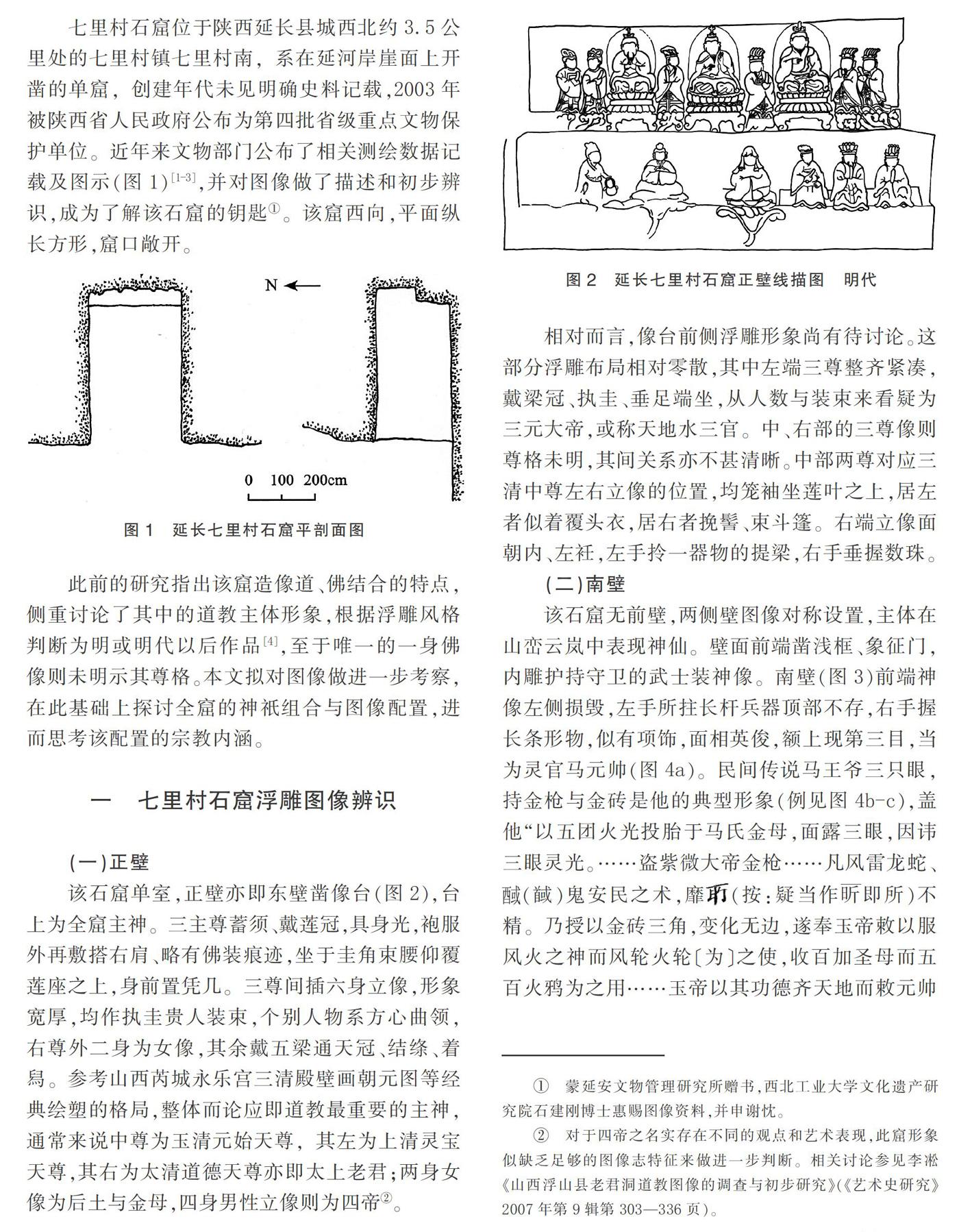

七里村石窟位于陕西延长县城西北约3.5公里处的七里村镇七里村南,系在延河岸崖面上开凿的单窟,创建年代未见明确史料记载,2003年被陕西省人民政府公布为第四批省级重点文物保护单位。近年来文物部门公布了相关测绘数据记载及图示(图1)[1-3],并对图像做了描述和初步辨识,成为了解该石窟的钥匙{1}。该窟西向,平面纵长方形,窟口敞开。

此前的研究指出该窟造像道、佛结合的特点,侧重讨论了其中的道教主体形象,根据浮雕风格判断为明或明代以后作品[4],至于唯一的一身佛像则未明示其尊格。本文拟对图像做进一步考察,在此基础上探讨全窟的神祇组合与图像配置,进而思考该配置的宗教内涵。

一 七里村石窟浮雕图像辨识

(一)正壁

该石窟单室,正壁亦即东壁凿像台(图2),台上为全窟主神。三主尊蓄须、戴莲冠,具身光,袍服外再敷搭右肩、略有佛装痕迹,坐于圭角束腰仰覆莲座之上,身前置凭几。三尊间插六身立像,形象宽厚,均作执圭贵人装束,个别人物系方心曲领,右尊外二身为女像,其余戴五梁通天冠、结绦、着舄。参考山西芮城永乐宫三清殿壁画朝元图等经典绘塑的格局,整体而论应即道教最重要的主神,通常来说中尊为玉清元始天尊,其左为上清灵宝天尊,其右为太清道德天尊亦即太上老君;两身女像为后土与金母,四身男性立像则为四帝{2}。

相对而言,像台前侧浮雕形象尚有待讨论。这部分浮雕布局相对零散,其中左端三尊整齐紧凑,戴梁冠、执圭、垂足端坐,从人数与装束来看疑为三元大帝,或称天地水三官。中、右部的三尊像则尊格未明,其间关系亦不甚清晰。中部两尊对应三清中尊左右立像的位置,均笼袖坐莲叶之上,居左者似着覆头衣,居右者挽髻、束斗篷。右端立像面朝内、左衽,左手拎一器物的提梁,右手垂握数珠。

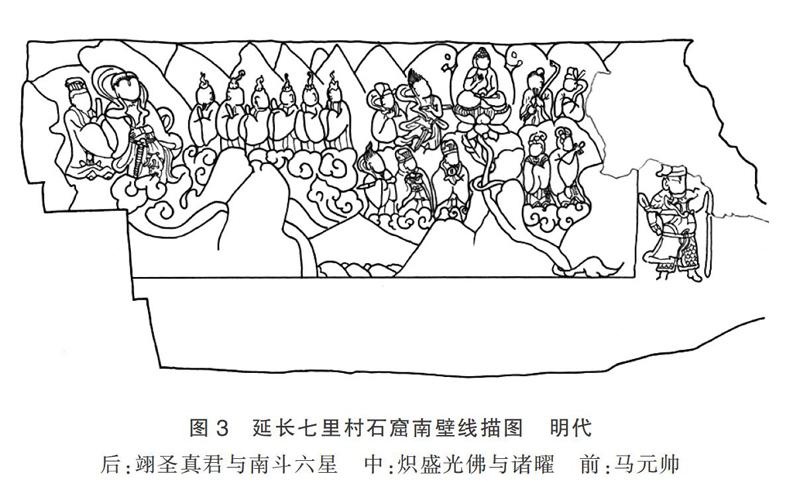

(二)南壁

该石窟无前壁,两侧壁图像对称设置,主体在山峦云岚中表现神仙。壁面前端凿浅框、象征门,内雕护持守卫的武士装神像。南壁(图3)前端神像左侧损毁,左手所拄长杆兵器顶部不存,右手握长条形物,似有项饰,面相英俊,额上现第三目,当为灵官马元帅(图4a)。民间传说马王爷三只眼,持金枪与金砖是他的典型形象(例见图4b-c),盖他“以五团火光投胎于马氏金母,面露三眼,因讳三眼灵光。……盗紫微大帝金枪……凡风雷龙蛇、(馘)鬼安民之术,靡■(按:疑当作昕即所)不精。乃授以金砖三角,变化无边,遂奉玉帝敕以服风火之神而风轮火轮〔为〕之使,收百加圣母而五百火鸦为之用……玉帝以其功德齐天地而敕元帅于玄帝部下……”{1}

南壁中部刻画莲茎生出山间,莲台上坐佛螺髻,袈裟披覆右肩,左手横置腰际、掌心向内,未见持物;右手当胸、掌心向内、拇指与中指相拈。长茎莲座两侧肃立九身眷属,部分具有清晰的图像志特征(圖5):

1. 男子立像,梁冠、长袍,下可见蔽膝,肩绕宝缯,颌下有须,双手捧轮,轮中阴刻“日”字,为日曜。

2. 与日曜相对,为挽髻簪花贵族女像,拱手而立,胸前现一钩新月,为月曜。

3. 衣冠等约当日曜,双手托方盘,盘中置一枚带把水果,表现捧桃的木曜。

4. 贵族女像,怀抱琵琶反顾身后,为金曜。

5. 焰发飞扬,瞠目、蹙眉、浓髭须,拱双手、臂上托降魔宝杵。

6. 形象与前者接近,右手把剑,左手持物挟于腋下、似为剑鞘。

7. 衣着朴素的老者,双手举拐杖,为土曜。

8. 青年文官拱手而立,胸前现物大致呈圆形,未能确认。

9. 形象与前者接近,胸口现一段弧线,表现持物抑或衣饰待考。

以上日、月、木、金、土五曜形象特征非常清晰,虽典出《七曜攘灾决》(T.1308)与《梵天火罗九曜》(T.1311)等佛教文献,但早已为包括道教作品在内的视觉体系所广泛接受[5-6]。在此基础上,第5、6两身忿怒像可循常轨推测为罗[日侯]和计都。从眷属神像数量来看倾向于将组像判断为九曜,惟通常水曜作持纸笔女像、火曜作忿怒身形,与第8、9两身形象差距较大,因此尚需进一步研究。而诸曜围绕的佛为炽盛光佛,当无疑义。

后部表现六位神仙,形象相当一致,均广袖、长袍、执圭、头戴莲冠,端立云头,朝向一位武士,一戴冠秉笏老者侍立其身后。该武士披发、着甲,额间有第三目,头后披帛高扬。双手置身前,左手抚右手腕,右手中握一兵器之柄首(图6)。该兵器直身刻节,形状类鞭,而格横出较多状类剑。道教神仙中披发仗剑者首先应考虑北极四圣中的真武与翊圣(黑煞)。鉴于翊圣真君有三目的图例(图7),对照北壁上相应位置的人物以及全窟的整体方位设计(详下),倾向于判断此尊系翊圣真君。

(三)北壁

北壁前端长方形框内武士美髯,着甲胄,左手叉腰、右手长刀拄地,无疑为关羽(图8)。他与马元帅同列道教护法四元帅(另两位为赵公明、温琼)。头顶祥云卷舒逸出浅框,云端托轮、内阴刻“月”字;由此可推测南壁对应位置原应雕有祥云与日轮。

中部表现八仙贺寿,顶端刻画高额广颐的寿星乘鹤而来,与底部口衔花蕾(或仙草、灵芝之属)的鹿遥相呼应。八仙自外侧起依次可识出:

1. 双丫髻、抱持长条状物的何仙姑。八仙群像中出现的细长条状物通常可以考虑箫/笛、莲茎或笊篱,而此物末端膨大类球形,若属莲蓬、莲蕾、莲叶等则长茎常有一定弧度,与此处直线条不吻合。鉴于其内凹、其内尚可见两圈同心圆图案,初步判断为笊篱。笊篱初为曹国舅的特征持物,后转予何仙姑。

2. 蓬头戴箍拄杖吐仙气{1}的铁拐李[7]。

3. 负剑拱手的吕洞宾。

4. 官帽玉带的曹国舅。

5. 束髻挂葫芦的老者徐仙翁[8]。

6. 双髻、蓄髯,此系汉钟离的标志性特征,髻上饰草叶的细节还可见于明·张路《杂画册》(上海博物馆藏)图页。

7. 戴东坡巾的老者张果老。

8. 双髻、挟渔鼓的蓝采和。丫髻插花或与他多持花篮的图像志细节具有类似的意蕴。

与诸曜的情形类似,依据特征鲜明的人物和人数足以对这组造像做出整体判断。元永乐宫八仙壁画亦出现徐仙翁(无何仙姑),在这一点上七里村石窟八仙部分保留了稍早的神系特点。

后部浮雕与南壁对应位置的构图非常接近,唯戴莲冠、执圭、肃立云端者为七尊,朝向一身披发、双手按剑的武士,他身后亦随侍一捧笏官员装束人物。从这些特征以及左右侧壁鲜明的对应关系来看,不难判断出刻画的是北斗七星星君朝礼真武。

二 道教语境中的炽盛光佛造像

七里村石窟的重要性在于首次在道教美术语境中识别出炽盛光佛。该佛与眷属星曜诸神的视觉表现融汇着宗教信仰与星学传统等多种元素,是多元文化跨越地区与人群长期交流的产物,在历史发展中呈现出活跃的生命力。炽盛光佛信仰形成于唐,唐都长安是其发源与隆盛之地,直至明代在陕西地区的佛教艺术殿堂中仍具有重要地位[9],可见该信仰的承续与演变。而陕北七里村石窟造像中辨识出炽盛光佛像则为理解阐释该信仰提供了新材料与新视角。近年来随着学术研究的不断深入,揭示出炽盛光佛信仰虽以印度佛教中的消灾吉祥陀罗尼为依托,然而追根究底,亦应溯源于中国本土传统的北斗、本命等信仰;至于对该陀罗尼高度推重,认为其上可禳星变、天灾,下可祈消灾、延福,进而塑造出人格化的炽盛光佛形象,则无疑是汉地佛教徒首创。这种创造的根基在于将他等同于北极星神,亦即道教中的紫微大帝[10]。明中期{2}民间宗教宝卷《大梵先天斗母圆明宝卷》[大渊忍尔藏清康熙三十五年(1696)金尔善刊经摺本]末尾偈就专门奉献给金轮炽盛光佛这位“万星教主、无极元皇”:

如来昔在净居天,经演消灾秘密言。

善信虔诚称圣号,金轮佛祖降人间。

佛说下 消灾经 炽盛光王,金轮佛 即便是 星主紫皇。

统八万 及四千 群星列曜,掌三垣 河汉内 星斗光芒。

有吉祥 陀罗尼 留传在世,按五行 分排下 太阴太阳。

金木水 与火土 五星缠(躔)度,有罗睺 共计都 气孛威光。……

从题目到文体,确知其为民间信仰文本,而溯其源头,宝卷明言引用了佛门《斗母摩利支天菩萨经》(即《摩利支天菩萨陀罗尼经》,T.1255)、道家《太上玄灵北斗本生真经》(即《玉清无上灵宝自然北斗本生真经》)等文本,融汇佛教、道教多个派系以及民间信仰[11]。在该斗母宝卷仪式结束时指出应念诵吉祥消灾、如意轮王以及解冤释结三种神咒,吉祥消灾神咒应系炽盛光陀罗尼{1}。斗母为北斗诸星之母,而炽盛光佛作为北极星化身则为北斗七星所拱卫,因此仪式做法再次体现出斗母与炽盛光佛两种信仰的结合,而强大悠久的北斗信仰则无疑是联结二者的强有力纽带。有意思的是,在这段回向偈之后卷尾画表现的正是三目、持金枪金砖的马元帅像(图4c),背负火葫芦上出火光并飞出火鸦,足畔现风火轮。

鉴于缺乏对七里村石窟开凿历史社会背景的直接记载,目前还难以深入讨论该窟造像寄寓的宗教内涵,从而合理阐释出现在佛道交融语境中的炽盛光佛。浅言之,中国佛教艺术的肇始即与本土神仙信仰相关联[12];作为炽盛光佛信仰的发源地,陕西佛道兼容并包早有传统,仅征之于早期艺术作品,即可举出被称誉为“佛道第一像”[13]{2}的北魏魏文朗佛道造像碑(1934年发现于陕西耀县漆河,药王山博物馆藏)[14]。而明代儒道释并重的国家举措与思想风气无疑进一步推动其融通乃至合一。统领诸曜的万星之主以炽盛光佛的形象出现在道教神仙之中,既证明了炽盛光佛信仰得到跨宗教的普及、深入人心,同时也为讨论该信仰的渊源流变提供了信实的线索。

七里村石窟在道教语境中安排炽盛光佛,体现出道教神系对星斗的高度重视。道教文本明确提到作为万星教主的中天紫微北极大帝“佛号金轮炽盛,道称玉斗玄尊”[15],二者被视作同一神格在佛、道语境中的分身。实际上,北极紫微大帝很可能已经出现于正壁所雕四帝之中,二者共处一窟。绘制于朝鲜半岛李朝时期(约1850—1860)的《炽盛光佛会图》(绢本设色。大英博物馆藏,acc.no.1996,1003,0.1.KOR.19)中,如榜题所示上部表现“金轮宝界消灾成愿炽盛光如来佛”,下部绘“众星环拱北极真君紫微大帝”,是二者共同现身的范例。炽盛光佛主掌星空、消灾降祥,这两点同样为道教所强调。再者,窟中位置与北极炽盛光佛对应的是南极寿星老人,揭示出当地信众对炽盛光佛的期冀。佛教艺术中将炽盛光与药师发展为固定组合,一主消灾、一主延寿[10]345-353[16];这里以寿星取代后者,是信徒对现世福报的相同祈求在道教语境中的不同表达。

三 七里村石窟图像配置

——基于方位的思考

七里村石窟南北侧壁雕刻各有主题,构图对称,显有用心。衡量其图像配置,对北极星南极星、北斗南斗的信仰最为鲜明。道教崇拜五斗。此窟无西壁,东壁留予道教最高神灵,于是置北斗星君于北侧壁,置南斗星君于南侧壁,是在考虑信仰所重之下基于实际方位的抉择。而侧壁后端两组星君朝礼的对象——真武与翊圣,同列北极四圣。明代特崇真武,其地位大为提升。而在四圣的其他三位中选择翊圣作为南斗朝礼之神,或因他与真武神通接近堪作匹配,所谓“天蓬、天猷除凶恶,翊圣、真武赐吉祥”[17],从其造型上亦可观察到这一点:图7中翊圣、真武玄衣披头仗剑,他们身后的天猷、天蓬则蓬发多臂现忿怒相。以北斗信仰为核心,将北极/紫微/炽盛光佛所摄诸曜与真武关联起来的做法,在陕西当地的道教实践中即可见到。举著名的佳县白云观为例,斋醮第二日晚举行观灯朝斗仪式,念诵的三本经正是《北斗经》《十一曜经》与《真武经》[18]。明代云南丽江纳西族木土司兴建的大觉宫左侧壁表现炽盛光佛海会图壁画,图中出现南北斗、真武与摩利支天(道教视同斗母)[19]。

至于两侧壁前端马元帅与关羽的对置,则因二者同样担负监坛的职能。从四帅各自的统摄者来看,马元帅—南斗、赵公明—西灵、温琼—东岳、关羽—北帝[20],已暗示出值守的方位。因此,石窟中马元帅在南、关元帅在北,这种安排与石窟壁面的地理方位正相吻合,也与两侧壁后部的南北斗星君图像呼应。马元帅被视为左班监坛之一{1},在南侧壁上表现马元帅亦可视为对这种相对方位的奉守。关羽像之上祥云托月轮,加强了全窟星斗崇拜的气息;惜对面马元帅像上部壁面已残。马元帅在宗教信仰中与多种身份和传说相联系,如在佛教中被奉为华光菩萨,民间奉为火神,等等{2}。约于明初集成的《道法会元》中汇总宋元符箓道派法术,其中专论马元帅相关秘法五种,可见其多样化与流行程度。马元帅与南方、与火的关系被多次提及,亦与前引马元帅传说故事中“掌南天事”的记述吻合。如称其为“南极灵官”[21]、“南宫都统大元帅炎灵赤明真君”[22];指其“乃火德之余,为星曜之主”[23],“南方火中之精、火中之王”同时又是南斗第六星、“在天则应南斗之象”[24]。从南方火帝这一身份,还引申出他“本无姓氏,南方属午,午属马,故借马字为姓……玉帝观其威烈,赐以旭字为隐讳,盖旭字阳极也”[25]一说。虽然七里村石窟马元帅像未见火轮、火鸦等细节(对比图4a与c),不过从壁面残迹和全窟高度中轴对称来判断,极可能像上方原有日轮以强调其阳极的神格。若然,则这种安排令人联想到其召请之法,即“先剔南斗一座于空中存,斗口中有一轮红日,大如车轮之状”[26]{3}。由此思考,则北侧壁为何表现月轮迎刃而解:

北斗位处坎宫,名同月曜,降神于人,名之为魄也,主司阴府,宰御水源,将济生聚,功莫大焉。南斗位处离宫,名同日曜,降神于人,名之為魂也,主司阳官,宰御火帝,将济动用,德莫大焉。……其救护法:使一切善男子善女人,不以高卑,皆应至心常行恭仰于所见,时睹日曜月曜南斗北斗,则郑重叩头,请乞佑护,愿赐恩福。[27]{4}

陕北佛教石窟亦可见窟门左右位置上对称表现日月图案者,如黄陵县万安禅院北宋晚期1号窟甬道两侧壁分别表现持日轮、月轮的菩萨立像 [2]236,238[3]334-335[28];志丹县城台石窟宋金时期2号窟前廊四根廊柱,中央二柱相对位置各浮雕持日月菩萨立像(靠东被盗)[1]550,图10-56-17 [2] 图版50 [3]362。日月图案多被认定为日月光菩萨的持物,而从七里村石窟来看,它们可与南北、离坎、魂魄、阴阳、火水、德功等相联系,具有丰富的宗教意蕴,还可能与特定仪式环节相关。另前文讨论炽盛光佛眷属星神时未能识别出水曜和火曜,而中国传统文化一贯奉水曜—水—北、火曜—火—南这样的象征关系,水火二曜是否因窟中已安排马关二帅来象征水火两大元素,因此有意不再表现而以二身属吏形象取而代之呢?这种可能性应予留意。

然而,两侧壁中部的图像却似乎有悖于基于地理方位的整体安排——寿星或曰南极老人星出现在北斗七星和护卫北方的关元帅中间,而炽盛光佛则出现在南斗六星与南方马元帅之间。考虑到七里村石窟开凿方位受到崖面走向的限制,如果按照汉地传统的坐北朝南的建筑空间来理解,这里的南壁/左侧壁在逻辑方位上相当于东。在已知的佛教视觉材料中,因炽盛光佛与东方药师琉璃光佛对应,因此也位东;或者二尊分据东西方[16]411-425。伴随佛教的本地化——突出表现在与道教以及地方性神祇的融合——神系不断重构,等同于北极星的炽盛光佛亦直接与北方有所关联:从图像材料看,这一现象至少出现在明代中晚期。丽江大觉宫左侧壁(东壁)炽盛光佛海会图壁画主尊佛像下方出现蛇缠龟即玄武,这象征北方无疑;右侧壁(西壁)对应表现的药师佛海会图中则以青龙对之,象征药师佛主东方净土。就方位而言,大觉宫的图像配置呈现出复合的考量,七里村石窟的布局也可能综合了不同的方位空间。炽盛光佛的方位亦可从其眷属大曜的角度来思考。置大曜于东的做法可参考北宋皇家道宫的整体设计(加下划线者为同七里村石窟题材大致相当的尊神或组合):

徽宗政和三年(1113)四月二十四日,以福宁殿东今上诞圣之地作玉清和阳宫,凡为正殿三,挟殿六。前曰“玉虚”,以奉三清、玉皇、圣祖、北极、天皇、元天〔大〕圣后、后土等九位;东挟曰“三光”,以奉十一曜;西挟曰“宰御”,以奉南北斗。中曰“泰畤”,以奉太一;东挟曰“灵一”,以奉天蓬、天猷、翊圣、真武;西挟曰“正一”,以奉正一静应真君。后曰“景命万年”,以奉皇帝本命;东挟曰“峻极”,以奉五岳;西挟曰“三洞琼文”,以奉道藏。[29]{1}

对比以上记载,七里村石窟刻画炽盛光佛并诸曜形象的左侧壁与玉清和阳宫(政和七年易名玉清神霄宫)前进左侧供奉十一曜的三光殿约略相当。可知七里村石窟虽是民间功德,形制简化、体量微小,神系配置犹可溯源。鉴于十一曜列入炽盛光佛眷属,七里村石窟中炽盛光佛居左、而置寿星于右的做法很可能沿袭皇家道观之制,衍生为一种模式。由是反思丽江大觉宫等佛寺中炽盛光佛居东、而绘东方药师佛于西壁的安排,则可能是受到道观制度影响而衍生出的模式——作为北极星神格化的炽盛光佛之所以表现在东/左,与北极位居中天的古天文理念以及字面所涉的“北”均相悖,实则是以十一曜为代表的星宿崇拜主导下的图像配置。既然佛寺中置炽盛光佛于东/左、因此东方药师佛移至西/右。而七里村这座道教石窟无西壁,东壁留给了三清以及四帝二后,则变通之下遵照崇奉十一大曜的做法置炽盛光佛诸曜于左,因此南斗移至右,从逻辑方位的角度遂可做出解释。

不仅炽盛光佛诸星神与八仙贺寿对置的图像布局构建出消灾解厄—吉祥延寿的格局,南北斗星君的呼应也反映出相同的宗教诉求。《五斗经》中《太上玄灵北斗本命延生真经》匹配《太上说南极六司延寿度人妙经》,与炽盛光佛—药师佛/寿星的组合形成了微妙的呼应关系。类似做法在民间广为流行,星符(图9){2}上南极福禄寿星真君、上清列宿星君之图(二十八宿与中斗九星等)、南极延寿星君北斗解厄星君、十一大曜与本命星君等罗列一堂,同样印证了在解厄—延寿这对功能匹配的指引上,对南北斗、寿星与大曜等星君所进行的组合。

四 结 语

七里村石窟作为民间宗教信仰的产物,在道教基础上摄入佛教元素,也留有一些尚待解答的疑问;例如,南斗六星为何朝礼作为北极四圣之一的翊圣真君?仍令人困惑,需要寻求更充分的视觉文化材料以做参照。不过总的来说,该石窟图像结构整饬,配置明确,神系清晰:

主壁表现道教中的至高主神三清四帝二后与三元大帝等,为仪式奉请的主神;

左右两侧壁构图对称、神仙呼应,结合实际方位与逻辑方位安排,直观表达出信徒开窟祈求消灾解厄、吉祥延寿的愿望;

两侧壁前端的马关二元帅镇坛,护法佑民。

侧重北极星南极星、北斗南斗的星斗信仰,成为全窟神系结构的重点;炽盛光佛的融入,展示出道佛结合的风气。而这些特点呈现于炽盛光佛信仰起源地,有助于揭示炽盛光佛的文化背景与渊源流变,尤其值得进一步深入探讨。

感谢杨晓东博士与评审专家针对初稿提出的意见与建议。

参考文献:

[1]陕西石窟内容总录编纂委员会.陕西石窟内容总录:延安卷:中[M].西安:陕西人民出版社,2017:430-432.

[2]陕西石窟内容总录编纂委员会.陕西石窟内容总录:延安卷:下[M].西安:陕西人民出版社,2017:图版269-274.

[3]延安市文物研究所.延安石窟菁华[M].西安:陕西人民出版社,2016:389-392.

[4]李圣庭.延长县七里村道教摩崖石窟[J].文博,1991(6):41.

[5]王逊.永乐宫三清殿壁画题材试探[J].文物,1963(8):26-27.

[6]陈万成.唐元五星图像的来历:从永乐宫壁画说起[G]// 陈万成.中外文化交流探绎:星学:医学:其他.北京:中华书局,2010:73-109.

[7]金维诺.中国美术分类全集:中国殿堂壁画全集3:元代道观[M].太原:山西人民出版社,1997:图版110.

[8]解亚珠.宋元时期通俗文学对徐神翁信仰的推动与重塑[J].宗教学研究,2018(1):27-35.

[9]廖旸.陕西蓝田水陆庵诸圣水陆殿两铺塑像的图像考察:兼论印藏体系星神形象的传播[J]. 形象史学,2019(总第13辑):17-41.

[10]廖旸.炽盛光佛再考[J].艺术史研究,2003(总第5辑):329-369.

[11]李建德.清刊本《大梵先天斗母圆明宝卷》析论[J].有凤初鸣年刊,2013(总第9期):42-62.

[12]温玉成.公元1至3世纪中国的仙佛模式[J].敦煌研究,1999(3):159-170.

[13]李凇.中国道教美术史:第1卷[M].长沙:湖南美术出版社,2012:202-207.

[14]石松日奈子.關于陕西省耀县药王山博物馆藏《魏文朗造像碑》的年代:始光元年铭年代新论 [J].刘永增,译.敦煌研究,1999(4):107-117.

[15]诸师真诰:星主号[M]//道藏:第5册.北京:文物出版社,上海:上海书店,天津:天津古籍出版社,1988:759.

[16]廖旸.11—15世纪佛教艺术中的神系重构(一):以炽盛光佛为中心[G]//沈卫荣.大喜乐与大圆满:庆祝谈锡永先生八十华诞汉藏佛学研究论集.北京:中国藏学出版社,2014 :419-421.

[17]太上九天延祥涤厄四圣妙经:启请咒[M]//道藏:第1册.北京:文物出版社,上海:上海书店,天津:天津古籍出版社,1988:808.

[18]袁静芳,李世斌,申飞雪.陕西省佳县白云观道教音乐[M].台北:新文丰出版公司,1999:111.

[19]廖旸.云南大理与丽江的炽盛光佛:诸神的聚合[J].艺术史研究,2018(总第20辑):265-270.

[20]道法会元:卷36:马赵温关四元帅大法[M]//道藏:第29册.北京:文物出版社,上海:上海书店,天津:天津古籍出版社,1988:1,3-5.

[21]道法会元:卷225:火犀大仙马官大法[M]//道藏:第30册.北京:文物出版社,上海:上海书店,天津:天津古籍出版社,1988:401.

[22]道法会元:卷223:上清都统马元帅驱邪秘法[M]//道藏:第30册.北京:文物出版社,上海:上海书店,天津:天津古籍出版社,1988:389.

[23]道法会元:卷229:灵官陈马朱三帅考召大法[M]//道藏:第30册.北京:文物出版社,上海:上海书店,天津:天津古籍出版社,1988:426.

[24]道法會元:卷222:正一吽神灵官火犀大仙考召秘法[M]//道藏:第30册.北京:文物出版社,上海:上海书店,天津:天津古籍出版社,1988:376.

[25]道法会元:卷224:金臂圆光火犀大仙正一灵官马元帅秘法[M]//道藏:第30册.北京:文物出版社,上海:上海书店,天津:天津古籍出版社,1988:392.

[26]道法会元:卷36:正一灵官马元帅大法[M]//道藏:第29册.北京:文物出版社,上海:上海书店,天津:天津古籍出版社,1988:1.

[27]太上说南斗六司延寿度人妙经[M]//道藏:第11册.北京:文物出版社,上海:上海书店,天津:天津古籍出版社,1988:351.

[28]陕西石窟内容总录编纂委员会.陕西石窟内容总录:延安卷:上[M].西安:陕西人民出版社,2017:8-9,图1-1-5,1-1-8.

[29]徐松.宋会要辑稿:第3册:礼51[M].刘琳,等,校点.上海:上海古籍出版社,2014:1894-1895.

收稿日期:2019-11-29

基金项目:中国社会科学院基础研究学者资助项目“朝圣与巡礼”(XJ2020009);中国社会科学院A类创新课题“中国民族传统文化创造性转化和创新性发展研究”(2018MZSCXA001)

作者简介:廖旸(1972- ),女,重庆市人,中国社会科学院民族学与人类学研究所铸牢中华民族共同体意识研究基地研究员,主要从事佛教美术史研究。