四川丹棱石佛湾、佛儿崖石窟中的五十三佛、二十五佛造像及相关问题

2020-05-12张亮贺越洋

张亮 贺越洋

内容摘要:四川丹棱石佛湾、佛儿崖两处石窟均有五十三佛和二十五佛造像,为9世纪上半叶的作品,前者有开成二年(837)、三年(838)的造像纪年。画面中心雕一佛二菩萨的,据《佛说观药王药上二菩萨经》为药师、药王、药上,据《无量寿经》则为阿弥陀、观音、势至。四川地区的五十三佛和二十五佛造像是南北朝造像传统的延续,与三阶教的流传无关。

关键词:四川丹棱;五十三佛;二十五佛;佛说观药王药上经;三阶教

中图分类号:K879.29 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2020)05-0087-08

On the Statues of the Fifty-Three Buddhas and

Twenty-Five Buddhas in the Shifowan and Foerya

Grottoes in Danleng,Sichuan

ZHANG Liang1 HE Yueyang2

(School of History and Culture, Sichuan University, Chengdu, Sichuan 610064;

Xian Beilin Museum, Xian, Shaanxi 710000)

Abstract: Sculptures depicting the themes of the Fifty-Three Buddhas and Twenty-Five Buddhas are carved in both the Shifowan and Foerya Grottoes in Danleng, Sichuan Province that date back to the first half of the 9th century. In addition, the statues at Shifowan have accompanying inscriptions from the second and third year of the Kaicheng era(837, 838). The sculpture of Fifty-Three Buddhas was made according to two sutras popular in Chinese Buddhism since before the Tang dynasty when these statues were constructed. The sculpture evinces the following structural characteristics: the Fifty-Three Buddhas are in the center of the carvings, among which Bhaisajya-guru, Bhaisajya-Raja(Medicine King)Bodhisattva, and Bhaisajya-Samudgata(Medicine Superior)Bodhisattva can be readily identified based on descriptions from Sutra on the Bhaisajya-Raja (Medicine King)Bodhisattva and Bhaisajya-Samudgata(Medicine Superior)Bodhisattva, while the figures of Amitabha, Avalokitesvara, and Mahasthamaprapta can be identified as having been constructed based on the Aparimitayur-sutra. The themes of these sculptures inherited the artistic tradition of the Southern and Northern Dynasties and were not influenced by the spread of the contemporary“Three-Stage Sect”of Buddhism.

Keywords: Danleng in Sichuan; Fifty-Three Buddhas; Twenty-Five Buddhas; Sutra on the Bhaisajya-Raja (Medicine King)Bodhisattva and Bhaisajya-Samudgata(Medicine Superior)Bodhisattva; Three-Stage Sect

(Translated by WANG Pingxian)

石佛灣和佛儿崖石窟位于四川省丹棱县境内,地处成都平原以南、四川盆地西南腹地的总岗山脉西段南麓,二地相距仅数公里。此二地比较罕见地组合雕凿五十三佛和二十五佛,并有明确的造像纪年和造像自铭,对研究四川地区{1}盛唐及以后的这两种造像题材的内容、来源、性质及其与三阶教的关系有十分重要的学术价值。鉴于相关资料尚未刊布,笔者拟撰文介绍其基本内容,并就相关问题作初步探讨。

一 造像情况

(一)石佛湾

石佛湾又名石庙子,位于丹棱县西部的张场镇万年村三组的小山湾内,四周辟有茶园。在一平面近方形的红砂岩巨石的东壁自北向南开3龛,编号第1—3龛,分别造五十三佛、二十五佛和弥勒。造像随巨石向北倾斜(图1)。据造像题记,第2龛和第1、3龛分别开凿于开成二年(837)和开成三年(838),功德主为章(张)暹、章(张)邻。

第1龛

位于造像崖壁北端,双层方龛,内龛平面近梳背形。外龛宽93厘米,高99厘米,进深21厘米,内龛宽72厘米,高77厘米,进深29厘米,龛向110度。

内龛顶部两角雕弧撑,内侧掏空。造像头、臂多残损。

正壁中央壁面略内凹,雕一佛二弟子二菩萨。佛居中,结跏趺坐于仰莲圆座上,高26厘米,座高6厘米,有尖桃形头光,内饰联珠,外缘饰火焰,肉髻较高;着通肩式袈裟,领口于胸口外翻,下摆覆双腿;双手结禅定印于腹前。弟子立佛左、右莲座上,位置靠后,高26厘米,座高4厘米;着交领袈裟,双手合十于胸前。菩萨立佛外侧仰莲圆座上,高29厘米,座高5厘米;绾髻;下着长裙,腰束带,跣足;披巾自两肩垂下,于腿前横过两道绕臂后下垂及座。左侧菩萨双手似合十置于胸前,右侧菩萨双手托一方形物置于胸前。

佛、弟子、菩萨上下及两侧雕5排51身小佛像结跏趺坐于仰莲圆座上,下有莲茎伸向龛底。小佛高12厘米,座高4厘米;有肉髻,着通肩式或交领袈裟;双手于腹前持物或结印。从上至下第1排12身,第2排13身,第3—4排各8身,第5排10身(图2)。内龛两侧龛口外各雕一力士立于山座上,身体倾向内侧。

外龛南壁上部刻造像题记,宽20厘米,高24厘米,4行,左起:

五十三佛龛一所,药师。贤者/勾当人张暹、张邻/等,男春,男涉吟。/开成三年记(图3)。

第2龛

位于造像崖壁中部,双层方龛,内龛平面近梳背形,外龛宽78厘米,高78厘米,进深15厘米;内龛宽58厘米,高59厘米,进深21厘米,龛向107度。顶部两角雕弧撑,造像头、臂多残损。

正壁中央壁面略内凹,雕造一佛结跏趺坐于束腰仰莲圆座上,高22厘米,座高18厘米。肉髻略高,头顶雕八边形华盖,饰帷幔、珠链;有尖桃形头光和圆形身光,内饰锯齿,中饰联珠,外缘素面;着通肩式袈裟,下摆覆双腿。左臂置腹前,右臂举肩前;佛两侧各雕一菩萨胡跪向佛,双手置膝上。

佛两侧雕3排25身小佛结跏趺坐于仰莲圆座上,座下有莲茎伸向龛底。小佛高15厘米,座高4厘米;有肉髻,着通肩式或交领袈裟,下摆覆双腿;双手体前持物或结印。从上至下第1排10身,第2排7身,第3排8身。內龛两侧龛口外各雕一力士立于山座上,身体倾向内侧(图4)。

外龛南壁上部刻造像题记,宽11厘米,高31厘米,3行,左起:

章暹、章邻为父造廿/五佛供养。□□两身。/开成二年(图5)。

(二)佛儿崖

佛儿崖位于丹棱县东北部与蒲江县接壤的石桥乡黄山村二组,又名黄山摩崖造像,四周为果园,造像前有上下山村道。在一近横长方形红砂岩巨石东壁中部自北向南开龛,分别造二十五佛和五十三佛,均残损、风化较严重,残存后代妆彩(图6)。

第1龛

位于造像崖壁北侧,双层方龛,内龛平面近半圆形。外龛宽94厘米,高140厘米,进深16厘米;内龛宽77厘米,高117厘米,进深59厘米。龛向73度。内龛顶部两角雕三角形斜撑,内侧掏空。

内龛环三壁设坛,高9厘米。坛上中央造一佛结跏趺坐于束腰仰莲圆座上,高45厘米,座高38厘米;肉髻略高,头顶雕圆形华盖,有尖桃形头光和圆形身光,内饰卷草,中饰联珠,外缘饰火焰;着通肩式袈裟,下摆覆双腿;双手于腹前结上品上生印。

佛上方及左右环三壁分4排造25身小佛结跏趺坐于仰莲圆座上,高19厘米,座高8厘米;有尖桃形素面头光,磨光肉髻;着通肩式袈裟;双手置胸、腹前,保存较完好者均结禅定印。从上至下第1至4排分别为9、8、6、2身。龛顶中央浅浮雕一莲花,左、右各飘一朵祥云,云头卷曲,云尾飘向龛内。内龛两侧龛口内侧各雕一力士相向立于山座上,身体扭向龛内,双手各持环首剑置于头顶(图7)。

第2龛

位于造像崖壁南部、第1龛右侧,外龛北壁下部被第1龛破坏。双层方龛,内龛平面近横长方形。外龛宽136厘米,高134厘米,进深6厘米;内龛宽116厘米,高124厘米,进深52厘米。龛向70度。外龛残损较严重,内龛北壁外侧残,造像多仅存轮廓。

内龛正壁底部起通壁高坛,高45厘米。高坛正面中央开一拱形浅龛,龛内造一佛二弟子二菩萨二力士。佛居中,结跏趺坐于束腰仰莲圆座上,仅存轮廓,连座高42厘米;有头光和身光,内饰莲瓣,中饰联珠,外缘饰火焰,可见头顶肉髻痕,其余残不可识。弟子立于佛左、右侧莲座上,身体靠后,高37厘米;光头,有圆形头光;着袈裟,下着裙;双手合十置于胸前。菩萨立弟子外侧浅圆座上,高39厘米;有头光痕,似绾髻;下着长裙,腰束带,裙腰外翻,跣足;披巾自两肩下垂及座;腿前可见璎珞痕;腰微扭向外侧。左侧菩萨右手提瓶下垂。二力士立于小龛外台座上,身体微扭向内侧。高坛前方右侧后开一宽9厘米、高20厘米、进深3厘米的小龛,龛内造一像结跏趺坐于仰莲座上,高16厘米,座高3厘米,似戴风帽,着交领广袖衣,双手置于胸前。

高坛上方环三壁造4排53身小佛结跏趺坐于仰莲圆座上,均仅存轮廓,高16厘米,座高5厘米。有舟形举身光,肉髻较高,着袈裟,可辨者均为通肩式;可见双手者均置于腹前,笼袖中。莲座下有莲茎伸向龛底。从上至下第1至4排分别雕14、13、13、13身{1}(图8)。

二 四川地区五十三佛造像的两个系统

四川地区摩崖造像中的五十三佛和二十五佛造像题材出现于盛唐,流行于中晚唐至五代,相较而言,五十三佛信仰更盛,开凿更为频繁。广元苍溪阳岳寺第3龛为天宝十五载(756)开凿的五十三佛龛,是目前纪年造像中最早者[1];中央开小龛,造一佛二菩萨,四周造7排坐佛(图9)。小龛下方壁面题名“普光佛一铺五十三身”,龛外下部造像题记刻刘宋畺良耶舍译《佛说观药王药上二菩萨经》(后文简称《药王药上经》)中的一段,自铭“五十三佛”。小坐佛均刻榜题,可辨其中一则为“普明佛”,该佛亦出自《药王药上经》[2]。那么,该龛五十三佛源自《药王药上经》的记载无疑,为过去佛,有忏悔灭罪的功能,即“除灭四重五逆,不堕恶道”。

除《药王药上经》之五十三佛外,佛经中另有流行深远的曹魏康僧铠译的《佛说无量寿經》(以下简称《无量寿经》)亦记述作为阿弥陀佛前身的法藏比丘之导师世自在王佛之前的五十三佛[3]。

笔者曾参与调查的安岳菩萨湾唐末五代至宋初的摩崖造像中,第4龛造西方净土变,第5龛造五十三佛(图10),均由信众白绍于唐末所造[4]。此二龛共同之造像题记位于第5龛外龛左壁,题名“西方极乐世界阿弥陀佛并二菩萨一龛”和“五十三佛一龛”,白绍通过造像希冀 “罪业消除、现世获安”,家眷“往生净土”。第4、5龛组合开凿,既然第4龛表现净土信仰之西方极乐世界、阿弥陀佛及二菩萨(观音、势至),并且明确提出造像目的之一就是“往生净土”。第5龛的五十三佛当与此主题相关,其来源应为(西方)净土三经之一的《无量寿经》,是西方净土信仰的体现。

此外,笔者还曾参与安岳鸳大镇三教寺摩崖造像的调查,其中第10龛开于中晚唐,后代改刻,但布局保留原始状态。龛中央雕一佛二菩萨,四周环绕五十三小佛。小佛榜题多漫漶不可识,但中央小龛右侧菩萨外榜题存“敬造势至菩萨……”表明中央佛及二菩萨为阿弥陀佛和观音、势至,那么此五十三佛亦源自康僧铠本《无量寿经》。

从目前已经发现的材料看,四川地区五十三佛造像大致可分为两类{1}。

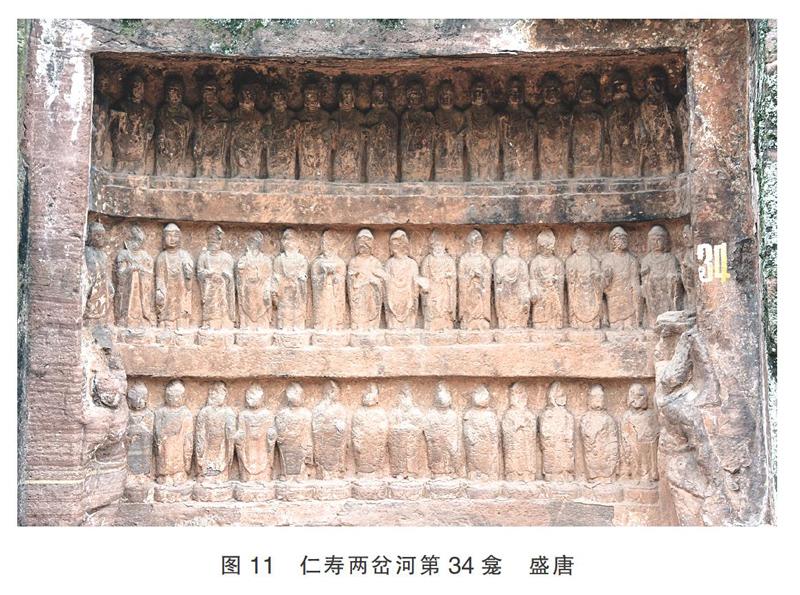

第一类造像的中心五十三佛分行排布,并无特别凸显者。该类造像数量不多,出现于盛唐,中晚唐以后继续流传,如邛崃天宫寺第48龛[5],夹江千佛岩第49龛[6],荣县佛耳坝第1龛、佛耳湾第4龛[7]等。笔者在近年田野调查中,在仁寿、眉山、安岳等地发现较多,部分如仁寿两岔河第34、35龛的开凿早至开元年间(图11){2}。

第二类于中心开小龛,造一佛(二弟子)二菩萨,四周环绕分行排列的五十三佛。此类造像最多,自盛唐少量出现,中晚唐至五代十分流行,如前述苍溪阳岳寺第3龛,丹棱石佛湾第1龛、佛儿崖第2龛,邛崃鹤林寺三区第8龛、花置寺第3、8龛等[5]334-335,347-348,353-356。其他地区亦开凿频繁,是中晚唐石窟中主要表现的造像题材。前述安岳菩萨湾第5龛因与第4龛组合开凿,配合表现西方净土信仰,原应出现在第5龛内的一佛二菩萨,已经在第4龛着重表现,无需再次重复出现,那么菩萨湾第5龛亦应属后者。

既然源于《药王药上经》的苍溪阳岳寺五十三佛和依据《无量寿经》开凿的安岳菩萨湾、三教寺的同类造像在具体表现形式上,都在画面的中心表现一佛二菩萨,那么可以认为,此类五十三佛造像中的一部分源自《药王药上经》,另一部分则据《无量寿经》。虽然尚无直接证据表明无一佛二菩萨的五十三佛造像是否有统一的来源,但值得注意的是,部分造像台座下方均有常见于西方净土图像之莲茎,而另一部分则无,前述开元年间开凿的仁寿两岔河第34、35龛及其以前的早期表现《药王药上经》的五十三佛中(见本文第四部分),也没有表现莲茎,而明确与西方净土信仰相关之安岳菩萨湾第5龛则雕莲茎。这表明同样没有一佛二菩萨、不雕莲茎者或与《药王药上经》的关联更为密切,雕莲茎者或更可能与承载西方净土信仰的《无量寿经》有关。

无论各龛造像具体所据如何,四川地区的五十三佛造像可以分为两个系统,即分别源自《药王药上经》和《无量寿经》。根据经文本意,前者应与忏悔灭罪有关,后者则体现往生西方净土的信仰。

三 《药王药上经》系统五十三佛造像“一佛二菩萨”身份辨析

前文已经述及,五十三佛中的一佛二菩萨,一部分应为体现西方净土信仰的阿弥陀佛和观音、势至。那么,另一部分如苍溪阳岳寺第3龛源自《药王药上经》的五十三佛中一佛二菩萨身份如何呢?丹棱石佛湾第1龛五十三佛造像题记在题名“五十三佛龛一所”后,于“贤者”二字旁补刻字迹相同的“药师”二字提供了线索。“贤者”应与后文“勾当人张暹、张邻”相接,表明二人佛教功德者的身份,与补刻于旁的“药师”无关。“药师”应与前文“五十三佛龛一所”一并为本龛之题名,声明龛内造像指中心的主尊为药师佛,因漏刻而补刻于旁侧。

该龛以东方琉璃世界教主药师佛为中心,则周围的五十三佛应并非来自阐释西方净土信仰的《无量寿经》。《药王药上经》主要宣扬佛入涅槃后,观瞻、听闻、观想、礼拜药王、药上二菩萨的种种功德,经文后段是佛述说二菩萨前世为长者星宿光、电光明时,施药于众生,以至世人因行立名分别为“药王”“药上”,并发宏愿以甘露上药解救众生一切病苦。《药王药上经》中的五十三佛之名由药王、药上菩萨陈说,二者自然联系紧密。从信仰内涵的角度分析,药王、药上既以除灭众生病苦为经文宣扬的最主要功能,其身份当与救治众生被普遍崇奉之药师佛的胁侍八大菩萨之二的药王、药上菩萨一致。从现有的材料看,药王、药上信仰没有在中古社会独立流行,其作为药师佛胁侍更为信众所接受,是药师信仰的体现与依附。那么,如丹棱石佛湾第1龛造像题刻所呈现,以陈说五十三佛名的药王、药上二菩萨为中介,作为此二菩萨共同胁侍的主尊,药师佛进入五十三佛造像当属“名正言顺”。

通过上述讨论,我们可以梳理出两种五十三佛造像系统中的一佛二菩萨有两种截然不同的身份,一种是与西方净土信仰相关之阿弥陀佛、观音、势至,另一种是与药师信仰关联密切之药师佛、药王、药上。石窟造像中,作为东方琉璃世界上首菩萨的日光、月光菩萨通常为紧靠药师佛的近身胁侍,但与丹棱石佛湾大致同时期的资中北岩大中八年(854)开凿的第100龛已有开凿药师、药王、药上组合作为“药师三尊”[8],这种情况表明,此种组合在当时已经颇流行。

四 四川地区五十三佛、二十五佛

造像的性质

四川地区五十三佛造像比较常见,二十五佛亦不少,但如本文讨论的丹棱石佛湾和佛儿崖组合开凿者并不多见,除此二例外,还包括前文提到的苍溪阳岳寺第2、5龛。如前文所分析,苍溪阳岳寺和丹棱石佛湾中的五十三佛源自《药王药上经》。苍溪阳岳寺开于天宝十三载(754)第5龛中“宝胜佛”“宝集佛”“卢舍那镜像佛”等题名将该龛开凿的二十五佛经文依据指向北魏菩提流支所译《佛说佛名经》。该经卷8记述佛为舍利佛说宝集、宝胜等二十五佛名,通过安置、供养佛像和日夜念诵佛名并忏悔满二十五日,可灭“四重八禁”之重罪[9]。此前南北朝至初唐北方地区相关造像榜题或佛名刊刻亦都表明此造像题材来源于《佛说佛名经》。五十三佛和二十五佛造像或佛名的组合可追溯至南北朝时期,河南宝山大住圣窟、河北曲阳八会寺刻经龛等地,均有此种组合[10]。稍后初唐开凿的敦煌莫高窟第390窟也有五十三佛、三十五佛和二十五佛的图像组合[11]。临近仁寿牛角寨也有中唐分两次开凿形成的二十五佛、三十五佛和五十三佛的造像组合{1}。

于隋代由信行创立,宣扬末法思想、注重礼佛忏悔的三阶教有《昼夜六时发愿法》,是该教重要的修行仪轨,指导修行者于一天之中的六个时间段礼拜佛像、唱咏佛名。其中平明和午时、日暮和初夜、半夜三个时段需分别别唱五十三、三十五、二十五佛名,其余佛名总唱{2}[12],受到格外的重视。此外,此三组佛名是三阶教经典《七阶佛名经》宣扬的礼忏对象[10]486-551,可以说五十三佛、三十五佛和二十五佛是三阶教礼佛忏悔最为重视的成组对象。据此,此三类造像多被认为与三阶教有关。

笔者认为,丹棱石佛湾、佛儿崖及苍溪阳岳寺的五十三佛和二十五佛造像与三阶教并无关联,理由有以下七点:

第一,三阶教虽重礼佛忏悔,但并不重视造像,《昼夜六时发愿法》虽提到六时礼拜、入塔观像,但无疑更注重唱念佛名,对造像并无特别要求。

第二,佛教史的文献中也没有直接证据显示三阶教的影响力扩散至四川,并推动大规模、长时期造像活动的进行。

第三,在前述南北朝至唐成组的造像和佛名中,部分产生于三阶教创立之前,而其余部分尚无法确定其与三阶教存在直接关联。

第四,丹棱石佛湾、佛儿崖所处地形均位于成都平原南部的总岗山南麓,地形陡峭,无法建立寺院,时至今日造像周围均为偏僻农田,无人居住,此二处造像在当时应建于翻越总岗山、进出成都平原的山道旁侧,此种存在状态,无法为生活在平地的普通信众提供《昼夜六时发愿法》所要求的即时性观瞻和礼拜佛像的需求。

第五,丹棱石佛湾第2龛开于开成二年(837),第1、3龛开于开成三年(838),分前、后两次形成,并非有意作为造像组合同时开凿;丹棱佛儿崖第1龛打破第2龛,造像特征明显有区别,亦非一次形成;苍溪阳岳寺第3、5龛的开凿分别为天宝十五载(756)和天宝十三载(754),前后相隔两年,也并非同时形成。三地的五十三佛和二十五佛的组合,可能是较晚开凿者刻意为之,并非通常所谓的一并规划和开凿的“原生”造像组合。

第六,作为七阶礼忏和六时别唱的对象,三十五佛并未和五十三佛、二十五佛一并出现,仁寿牛角寨虽有此三种题材的组合,但分前后两次形成,不可混淆。

第七,苍溪阳岳寺书刻《药王药上经》和《佛说佛名经》的内容,却无刊刻任何与此二种造像相关之三阶教文献。

综上七点,可推知丹棱石佛湾、佛儿崖与苍溪阳岳寺的五十三佛和二十五佛的造像并非三阶教之遗存。事实上,五十三佛和二十五佛造像是南北朝以来多佛信仰中固有的造像题材,三阶教创立后吸收了其中的部分而成七阶佛名,图像本身并非三阶教独有,这也能解释为何包括四川地区在内的五十三佛、二十五佛等造像多独立开凿而非成组表现。依据经文,其信仰内核早在三阶教创立之前即已确立为礼佛忏悔、除灭罪业。四川地区的造像遗存是早期传统的延续和发展,从现有的材料分析,其所承担的信仰并未产生根本性的变化。

图版来源:除图9由西南民族大学旅游与历史文化学院雷玉华教授提供,其余均为笔者所在的“西南唐宋石窟寺遗存的调查与综合研究”课题组提供,由笔者拍摄。

参考文献:

[1]广元皇泽寺博物馆,成都市文物考古研究所.苍溪县阳岳寺摩崖石刻造像调查简报[J].四川文物,2004(1):44-49.

[2]佛说观药王药上二菩萨经[M]//畺良耶舍,译.大正藏:第20册.台北:佛陀教育基金会出版部,1990:663.

[3]佛说无量寿经:卷上[M]//康僧铠,译.大正藏:第12册.台北:佛陀教育基金会出版部,1990:266.

[4]四川大學考古学系,成都文物考古研究所,安岳县文物局.四川安岳岳阳镇菩萨湾摩崖造像调查简报[J].敦煌研究,2016(3):35-45.

[5]卢丁,雷玉华,肥田路美.中国四川唐代摩崖造像:蒲江、邛崃地区调查研究报告[M].重庆:重庆出版社,2006:252-253.

[6]四川省文物考古研究院,西安美术学院,乐山市文物局,等.夹江千佛岩:四川夹江千佛岩古代摩崖造像考古调查报告[M]. 北京:文物出版社,2012:128-130.

[7]四川省文物考古研究院,自贡市文化广播影视新闻出版局.四川散见唐宋佛道龛窟总录:自贡卷[M].北京:文物出版社,2017:112,116.

[8]胡文和.四川道教佛教石窟艺术[M].成都:四川人民出版社,1994:47.

[9]佛说佛名经[M]//菩提流支,译.大正藏:第14册.台北:佛陀教育基金会出版部,1990:159-160.

[10]张总.中国三阶教史[M].北京:社会科学出版社,2013:513-518.

[11]王惠民.敦煌莫高窟第390窟绘塑题材初探[J].敦煌研究,2017(1):54-62.

[12]智升.集诸经礼忏仪:卷上[M]//大正藏:第47册.台北:佛陀教育基金会出版部,1990:465.

收稿日期:2019-06-26

基金项目:国家社科基金重大项目“西南唐宋石窟寺遗存的调查与综合研究”(13ZD&101)

作者简介:张亮(1988— ),男,四川省三台县人,四川大学考古学系专职博士后,主要从事川渝石窟研究。

贺越洋(1993— ),男,山西省太原市人,西安碑林博物馆助理馆员,主要从事宗教考古研究。