关于高职院校实施绩效工资制度的研究

——以P职院为例

2020-04-24陈曦

陈 曦

(盘锦职业技术学院,辽宁 盘锦 124000)

一、P职院施行绩效工资制度的背景

2006年6月,国家人事部、财政部联合下发《事业单位工作人员收入分配制度改革方案》 (国人部发〔2006〕56号) 文件规定:“国家对事业单位的绩效工资分配进行了政策上的指导和总量上的宏观调控,允许事业单位可以在上级主管部门核定的绩效工资总量范围内,严格执行规范的分配程序,采取灵活的分配方式,自行掌控本单位的绩效工资分配数额。同时,绩效工资的分配数额要以劳动者的工作业绩和实际贡献为依据,合理拉开劳动者间的收入差距。”[1]

2009年9月,温家宝总理在国务院常务会议上表示,各事业单位将于2010年1月起实施绩效工资制度。所谓的绩效工资,是劳动者的工作业绩、劳动效率、实际贡献等多方面进行综合考评,用于分配的奖励性工资。最基本的特征是将工作业绩与劳动者的收入直接挂钩,工作效率越高,成绩越好,工资待遇就越高[2]。

辽宁省人力资源社会保障厅、辽宁省财政厅联合发布的文件《辽宁省事业单位实施绩效工资工作的意见》 (辽政办发〔2011〕42号),为P职院实施绩效工资制度改革提供了内在动力,藉此正式吹响了改革的号角。依据《辽宁省教育厅五部门关于深化高等教育领域简政放权放管结合优化服务改革的实施意见》 (辽教发〔2017〕64号),参照《关于印发辽宁省省直事业单位绩效工资实施办法的通知》(辽人社〔2015〕273号) 和《关于核定2018年省直事业单位绩效总量有关事项的通知》 (辽人社函〔2017〕179号) 文件指示,P职院的绩效工资制度改革逐渐走向正轨。

P职院以习近平新时代中国特色社会主义思想和科学发展观为指导,贯彻落实国家、省、市关于深化高等学校绩效工资制度改革的有关精神,在市主管部门监督指导下进行了积极探索,于2012年起正式开启了绩效工资制度改革。确立“以岗定酬、岗变酬变、优劳优酬、多劳多酬”的分配原则,通过改革现有的院内绩效分配方式,实施院内绩效工资制度,使教职员工的收入与岗位职责、工作业绩和实际贡献直接挂钩。本文以P职院绩效工资制度为例,探索建立一套适应高职院校发展的重业绩、重贡献,向优秀人才和重点岗位倾斜的绩效工资制度。

二、P职院实施绩效工资制度的现状

P职院是全额拨款事业单位,1998年经国家教育部批准的辽宁省第一所以“职业技术学院”命名的涵盖九大类、多学科于一体的综合性公办地方高职院校。共开设20个全日制高职专科专业,分三大专业集群,即石油化工类、能源装备制造业类、现代服务业类,涵盖了理、工、医、经、教育等学科专业。

2017年,P职院积极响应振兴东北老工业基地的号召,深入贯彻盘锦建设国际化中等发达城市的战略部署,同德国国际合作机构(GIZ)、德国工商大会上海代表处(AHK)开展中德双元制本土化改革试点项目合作[3]。P职院始终坚持“产教深度融合、校企协同创新、校际紧密结合”的办学机制,深化人才培养模式改革,全面引进国际双元培育模式。与德国国际教育机构(BSK)、德国工商大会上海代表处(AHK)等合作机构,深度开展职业教育双元培育合作,在化工类、机电类、老年护理三个双元制试点专业开设中德班,初步探索出按照德国学习领域课程进行培养学生的模式,强化学生职业能力训练,实践了学院专业教师同德国专家的研讨成果,显著提升了学生的实践技能水平,初步形成了学院中德双元培育新模式。

截至2018年底,P职院实有教职员工500余人,专任教师353人,兼职教师103人。学历结构中,具有研究生学位教师155人,占专任教师比例的3%;职称结构中,具有高级专业技术职务人员136人,占专任教师的38%;双师素质结构中,双师素质教师290人,占专任教师的82%。

(一)P职院实施绩效工资制度的历程

人事分配制度的转变是实施合理绩效工资制度的重要前提条件。P职院从2010年起开始建立全员岗位聘任制度,目前已成功实施了三轮全员岗位聘任,根据《P职院内设机构岗位职责》和《P职院岗位设置方案》,明确岗位数量及岗位职责,依据“岗位设置科学、运行管理规范、职务能上能下、待遇能高能低”的原则,实现由原有的身份管理制度向岗位管理制度的方向转变。

推行岗位聘任制度改革,探索建立“因事设岗、按岗聘用、以岗定薪”的绩效工资管理制度和绩效考核机制,营造“人尽其才、才尽其用”的良好用人环境,有利于充分调动广大教职员工的积极性和创造性。P职院以效率优先、兼顾公平的原则,面向全员进行岗位竞聘,岗位设置共分四大类(教学科研、教辅、党政管理和工勤岗位)十五档。通过一系列关于人事制度、绩效工资的改革措施,最显著的变化是教职员工的收入呈现出跨越式的增长,2014年P职院年人均收入为5.8万元,截至2018年底P职院年人均收入达到12万元,同比增长106%。

(二)P职院绩效工资分配的方式

P职院的绩效工资总量根据学院的实际贡献、招生状况、社会影响力等多方面因素,每年进行重新核定,上报至主管部门审批,根据实际完成情况,按照市事业单位上年度人均绩效工资2倍、2.5倍、3倍三种方式进行发放。绩效工资可用的分配数额总量原则上不得超过市事业单位上年度人均绩效工资的3倍,且不得超过上年度非税收入的四分之三。

P职院绩效工资由基础绩效、干部责任绩效、教师超工作量绩效和其他绩效四部分构成,依据学院制定的《P职院院内绩效工资发放暂行办法》 《P职院教学工作量核算暂行办法》 《P职院教科研工作量核算暂行办法》等文件予以发放。其中,绩效工资基数为固定值,绩效工资基数系数需经学院党委和行政联席会议决定,根据绩效工资总量和实际情况自行控制。

绩效考核评价标准能清楚地体现教职员工的工作量,也是核算绩效工资的重要一环,需要学校的管理者结合实际状况制定出考核评价标准,同时确保考核结果公平公正。一方面,绩效考核评价标准要让大部分教职员工可以达到,或高或低的考核评价标准都会对教职员工产生负面的影响;另一方面,绩效考核评价标准还需具备权威性和普遍性,绩效考核评价标准要经过教代会或集体会议讨论得出结论,如果确定了绩效考核评价标准就不能轻易变更,要让教职员工能依据绩效考核评价标准来完善自己的教学任务和工作计划,进而提高学校整体的办学质量和办学水平[4]。(如教学工作量标准:P职院规定教师每学年必须完成额定工作量(额定工作量与职称挂钩,详见表1),若超额完成,超工作量绩效工资按40元/课时标准在年终一次性发放。若未完成额定工作量,同样按照比例扣发其相应的绩效工资;教科研工作量标准:根据相应级别的学术论文、专著、教材、科研项目等按照对应的工作量比重予以核算。

表1 P职院教师额定工作量标准一览表

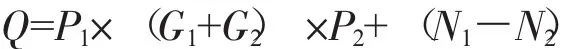

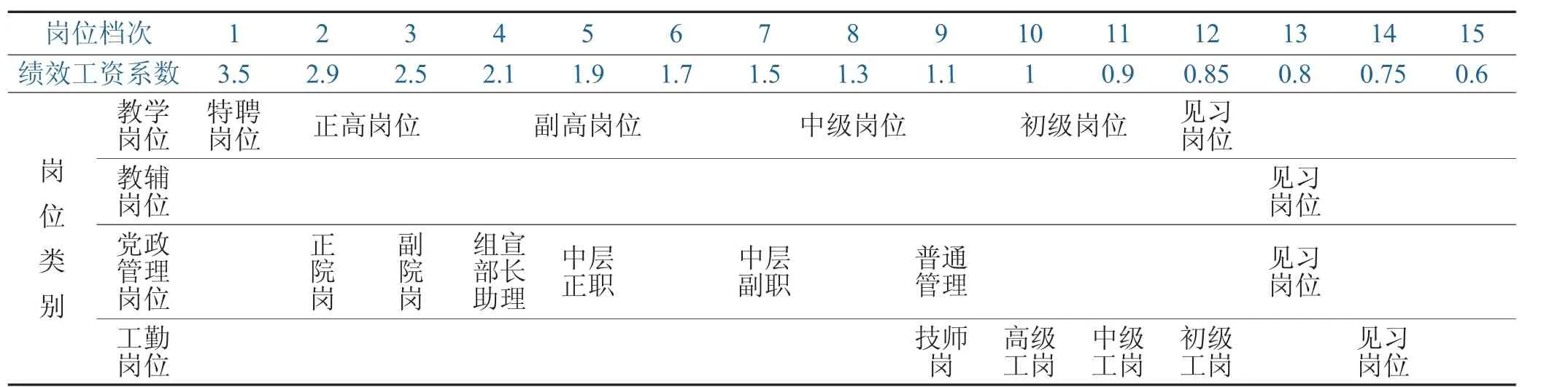

(三)P职院绩效工资的计算方法

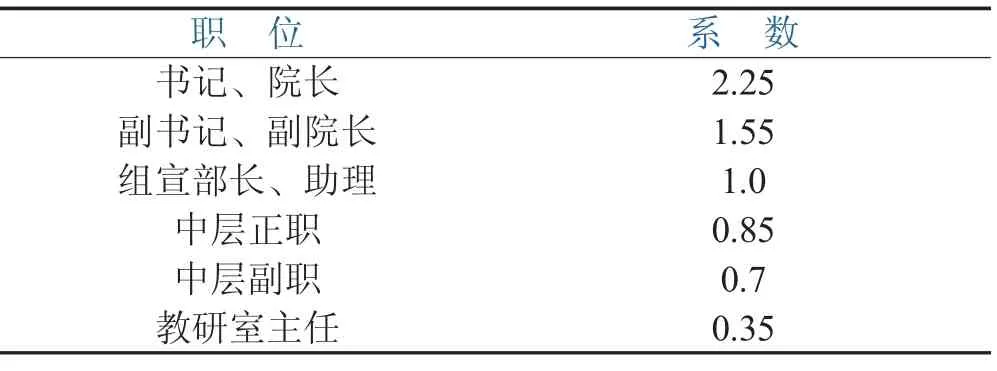

式中:Q为绩效工资总额;P1为绩效工资基数;P2为绩效工资基数系数(以2018年为例:院领导、正高级职称2.5;中层正职、副高级职称2.7;中层副职、中级职称及以下3.0);G1为岗位绩效工资系数;G2为干部责任绩效工资系数;N1为超工作量(教学工作量、教科研工作量、学生管理工作量等);N2为扣除绩效工资(病事产假、未通过年度考核、未完成额定工作量等)。各类别岗位档次对应关系及相关分配标准(详见表2、表3)。

表2 P职院各类岗位档次及标准一览表

表3 P职院干部责任绩效工资系数标准

三、P职院实施绩效工资制度存在主要的问题

(一)一线教师与行政、教辅人员的绩效工资分配存在矛盾

目前,在国家、省、市出台政策背景下,高职院校的绩效工资重点向教学一线倾斜,教师有合理的教学、科研等工作量评价体系,其个人的业绩、成果在职称评审、工作量统计等方面能够清晰地体现,在绩效分配系数上也高于行政、教辅人员。而行政、教辅人员他们大多从事着日常的业务性工作,假期也经常加班加点,很多路费、食宿费用都由个人承担,但在工作量统计中却无法具体核算,绩效分配系数也低于一线教师。因此,P职院的一线教师与行政、教辅人员之间收入分配的摩擦和矛盾不断加深,容易影响内部的稳定和发展。

(二)绩效工资的激励作用不够显著

绩效工资是以教职员工实际贡献为依据的一种奖励性的工资制度。但目前我国高职院校的绩效工资大多是以教职员工职务等级和职称等级进行分配,很难起到激励作用。更多的是以物质激励为主要激励手段,更注重教职员工的行政职务、工作年限和工作资历,而忽视教职员工的教育教学能力和科研成果[5]。某些高职院校将学院现行的行政职务等级作为绩效工资的发放标准,难以体现教职员工实际的工作业绩,使教职员工产生“吃大锅饭”的心理,导致教职员工工作热情的降低。此外,绩效工资制度虽然缓解了不同岗位人员间的薪酬收入差异,但对于岗位相同的教职员工间不同贡献和业绩的差异还有待商榷,容易引发同级别岗位人员在绩效分配中出现新的平均主义。

(三)教职员工岗位之间的收入差距较大

一直以来,高职院校中的平均主义分配理念根深蒂固。工资待遇与职称等级、行政级别挂钩,等级级别越高,工资待遇则越高,反之则越低。特别是行政人员,行政级别主要由工作年限和工作资历决定,在绩效工资的收入分配中难以体现实际的业绩贡献。因此,这样的分配制度会挫伤很多教职员工工作积极性。一些行政级别低、职称低、工作资历浅的年轻教职员工工作热情会大大降低,同时也使一些教职员工开始重视个人的科研成果奖励而在教育教学上有所懈怠,把主要的精力转移到社会创收上去,影响学校的声誉和教学质量[6]。

青年教职员工群体教学任务重、科研工作量大、业务工作繁忙,但因资历有限,评职称年限少等原因,导致职称和职务的级别相对较低,而且在工资以及绩效的分配中处于较低的位置。青年教职员工在科研奖励、对外创收等方面的收入差距也十分显著,多数从事一线的教学科研人员、基层的办事人员与拥有一定资历的领导干部之间的收入差异较为悬殊,付出与回报的不成比例所带来强烈的不公平感,会挫伤青年教职员工的工作积极性[7]。

四、完善P职院绩效工资制度的建议

(一)兼顾公平,建立科学的绩效工资分配制度

在制定绩效工资方案时应遵循高职院校办学规律,从教职员工的利益出发,考虑到教职员工工作的特殊性,应向关键岗位、业务骨干和成绩突出的教职员工倾斜。坚持多劳多得、优劳优酬的原则,统筹制定合理的绩效工资分配方案,充分发挥绩效工资的激励导向作用,激发教职员工的工作热情和积极性[8]。绩效工资分配方式适度向一线教师岗位倾斜,绩效工资分配系数将行政管理职务与教师职称相对应,缩小差距,保证广大教职员工的切身利益,让真正干事、想事的教职员工安心工作、更有奔头,充分为其提供发挥才能的平台。同时,要明确岗位职责,严格考核,确保绩效工资分配制度公正、透明,充分发挥广大教职员工的监督和民主管理功能。

(二)开源节流,不断规范财政投入与创收

地方高职院校的经费主要依赖于财政拨款,近年来,随着高职教育的体制机制不断改革,增加了高职院校的办学及收入分配自主权,高职院校的经费来源也形成了包含学杂费、培训费、社会服务费等多元化格局,在拓宽经费收入渠道的同时,更要规范经费收入与支出的管理。

因此,高职院校的创收收入需加强规范的管理,这样才能促进教育、教学的良好发展,使这些创收收入得到合理利用。高职院校创收分配问题主要在调整分配比例、创收使用以及成本核算等方面。高职院校在创收中增加了对经费的自主权和使用权,带来了一些社会效益和经济效益,同时也对管理及制度上提出了更高的要求。尽管在创收过程中还存在这样或那样的问题,但高职院校创收所带来的效益在很大程度上已成为了成本的有益补充。因此,在不影响日常工作的前提下,提倡充分利用院校资源、拓宽学生的求学渠道、提高办学效益、完善和补充创收制度,同时合规合法地开展高质量的创收工作[9]。

(三)结果运用,充分发挥绩效工资激励导向作用

加强绩效工资分配制度的激励导向功能,能够充分协调保障性收入与奖励性收入间的关系,提高绩效工资的影响力,增强对教职员工行为导向作用。在分配过程中,要将绩效考核评价的结果及时反馈给每位教职员工,提醒其及时进行工作的整改,同时将物质奖励和精神激励相结合,来满足各个层次教职员工不同的需求。高职院校在摒弃奖惩型的绩效考核评价体系,向发展型的绩效考核评价体系转变以外,还应提供更人性化的政策指导,来保障教职员工的利益和需求。更要考虑教职员工其他层面的需求。例如优化办公、教学条件;鼓励科研、项目的开展;增加进修学习、外出培训、企业实践的机会,进而呈现个人与组织共同进步、共同发展的良好局面[10]。