改良浮针治疗椎动脉型颈椎病配合连续性护理的临床疗效观察

2020-03-07周映虹李春霞崔超伟梁璐高有安胡桂兴

周映虹,李春霞,崔超伟,梁璐,高有安,胡桂兴

东莞市第五人民医院,广东 东莞 523900

椎动脉型颈椎病起病后直接影响脑血供,造成以眩晕、颈部疼痛为主的临床表现[1],深刻影响人们的工作和生活。现实临床中为其治疗的出现了许多中西医方法,鉴于枕下肌群用针刀松解后已获临床疗效[2],为运用浮针松解相同肌群从而治疗椎动脉型颈椎病提供了理论可能。本研究的目的是探讨改良浮针结合椎动脉型颈椎病的持续护理治疗,为临床改进治疗策略提供理论依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 对象为就诊于东莞市第五人民医院中医康复与神经内科,在2019年1月-2020年1月的120例椎动脉型颈椎病患者。采用随机将120例患者分为观察组和对照组。观察组采用改良浮针治疗,并结合连续性护理。其中观察组:年龄25-68岁,平均(40±6.25)岁;对照组:年龄26-69岁,平均(38±6.89)岁。诊断标准:按照第三届全国颈椎病专题座谈会纪要中提出的CSA的诊断标准。纳入标准:①患者生命体征正常且平稳,能配合治疗;②年龄≤70岁;③病程0.5-3个月;④自愿参加并配合完成本项目的随访者。排除标准:①其他原因导致眩晕者;②有精神意识严重障碍、不能配合治疗者;③恶病质状态、凝血功能较差的患者;④有可能影响本病治疗的其他系统疾患;⑤妇女妊娠期或哺乳期。两组患者在年龄、疾病持续时间、用药等均无统计学差异(P>0.05),可比性较好。本研究的所有受试者均签署相关知情同意书,且隐私均受严格保护,并将相关材料报送伦理委员会,研究方案获批通过。

1.2 研究方法

1.2.1 临床治疗

1.2.1.1 对照组采用传统针刺治疗 治疗眩晕的穴位:风池穴、C2-C7夹脊穴、大椎穴等。患者取俯卧位,治疗部位常规消毒,以华佗牌30号1.5寸毫针,由风池穴向鼻尖方向刺入0.5-1.0英寸,从颈部夹脊指向颈部中线,倾斜度为0.5至1.0英寸,其他穴位或疼痛点通过常规技术穿刺,得气后留针30min。每周一次,每周7天治疗一个疗程,持续2周。

1.2.1.2 观察组采用改良浮针治疗 (1)治疗点选择:①枕骨区定点:头后大、小直肌及头上斜肌的止点;②第二颈椎(C2)定点:C2处头后大直肌、头下斜肌的止点,C2旁3-4cm处小关节囊定位体表点,及附着处压痛点。浮针操作:针具采用南京浮针研究所研制的一次性使用浮针。手持一次性浮针与皮肤呈15-25°角度快速刺入皮肤,放平针身,手持针柄左右摆动做扫散动作,每部位扫散约2分钟,每周7天治疗1次,共治疗2周[3,4]。

1.2.2 临床护理

1.2.2.1 对照组给予内科常规护理

1.2.2.2 观察组在对照组护理基础上给予连续性护理 ①对其生活方式评估:纠正错误的生活习惯,如不正确坐立姿、长时间固定姿势、不恰当按摩等。②对其心理进行整体护理:患者分别在入院和出院时以目测类比评分法(VAS)对患者进行疼痛评分,根据结果安排专职心理疏通护理人员,针对特点进行心理疏导,一方面最大程度上给予患者治疗信心,提高患者依从性;③对其院内治疗进行整体护理:包括治疗后针眼护理指导、尽可能满足患者对于病房设施的要求,建立起以护士长为组长的护理查房制度等;④对其社会环境进行指导:指导其对某些社会现象做出正确认识,如街头虚假广告、夸大作用的保健品、亲戚朋友的错误指导等。

1.3 观察指标 两组患者在接受治疗前和治疗4周后,分别以眩晕障碍评分量表(DHI)对眩晕程度评分、以《中医病证诊断疗效标准》判断疗效[3],并记录治疗期间不良反应(局部疼痛加剧、头晕、心慌、胸闷、恶心呕吐、局部血肿、血压异常增高等)的发生率。

1.4 统计学分析 数据统一采用SPSS16.0软件分析,其中计量资料以(Mean±SD)表示,采用t检验;计数资料采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

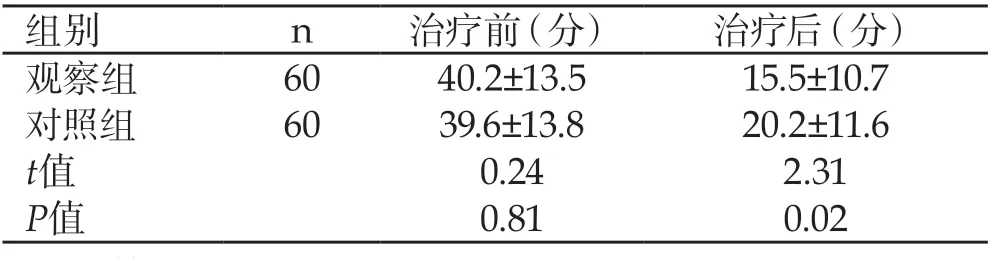

2.1 两组患者接受治疗前后眩晕障碍评分的比较 两组患者接受治疗前眩晕程度无明显差异,P<0.05,无统计学意义;观察组治疗后眩晕程度明显低于对照组,P<0.05,表明具有统计学意义。见表1。

表1 两组患者接受治疗前后眩晕障碍评分的比较(Mean±SD)

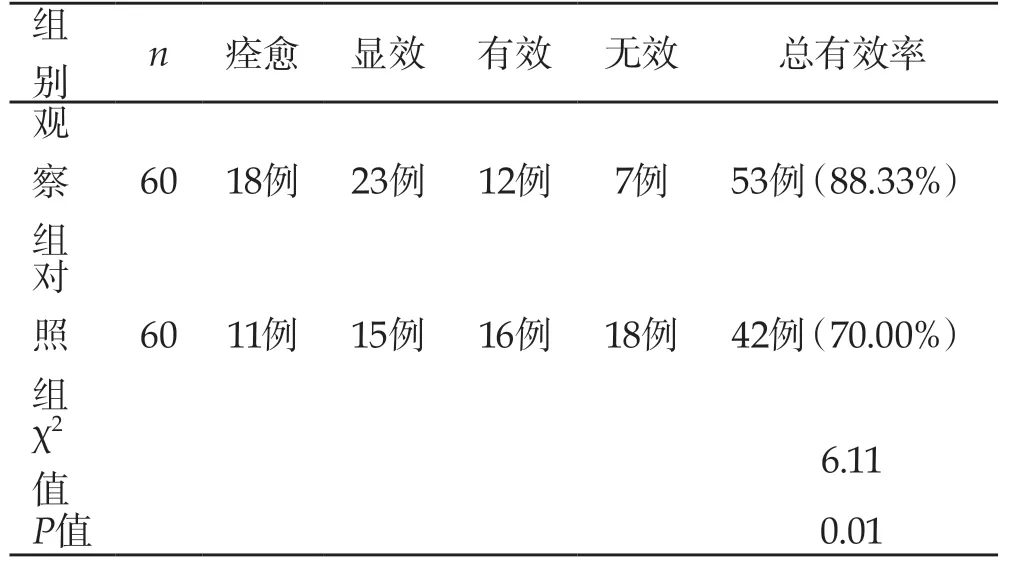

2.2 两组患者接受治疗前后疗效指标评定的比较 观察组患者治疗后总有效率高于对照组,P<0.05,表明有统计学意义。见表2。

表2 两组患者接受治疗前后疗效指标评定的比较

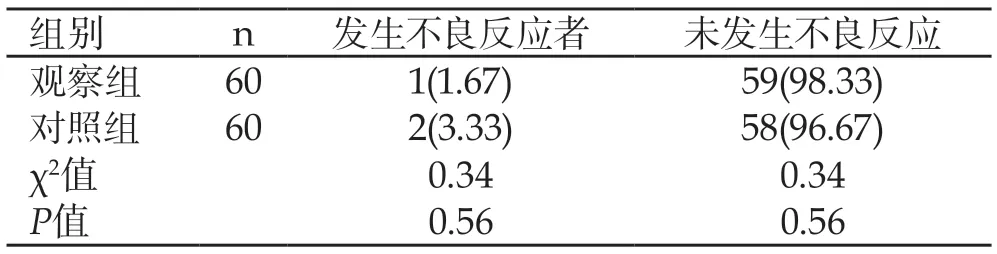

2.3 两组患者治疗操作中发生不良反应的比较 两组患者治疗操作中不良反应发生率差别不大,P>0.05,表明不具有统计学意义。见表3。

表3 两组患者治疗操作中发生不良反应的比较[n(%)]

3 讨论

椎动脉型颈椎病的发生原因被认为是由于椎动脉受到各种原因刺激,引起脑供血不足表现[5],部分患者以眩晕为唯一临床症状就诊,因而解除椎动脉的压迫,恢复管内血流量成为解决椎动脉型颈椎病的一致共识。近20年来用于治疗颈椎病的方法不断得到了更新,其中浮针的应用证明能有效接触局部肌肉痉挛,改善局部病变部位的血液循环,促进组织的再生修复[6]。

与传统浮针治疗及护理策略比较,改良浮针治疗及连续性护理策略的实施,并未降低治疗效果,甚至进一步更大限度地改善了患者的临床症状,且未明显增加不良反应。由此启发我们在椎动脉型颈椎病的治疗过程中,不仅要重视治疗方式的快捷方便、低风险、疗效显著,也应强调治疗过程中护理及治疗前后的健康教育[7],否则治疗效果将大打折扣。连续性护理贯穿治疗的过程乃至治疗后,如此才能为患者带来更大受益。

综上所述,改良浮针治疗椎动脉型颈椎病配合连续性护理策略,对于改善眩晕、提高治疗效果、减少不良反应发生率方面有着明显效果,值得在临床上全面推广。