抗疫文艺:如何从“普遍差”到“相对好”

2020-02-20吴永强

吴永强

油画《铁海棠花开—武汉加油,我们在一起》,作者:欧阳萩。

为什么关于疫情的文艺作品,质量普遍很差?

一个非常浅显的问题,背后暴露出很大差距。灾难面前,文艺何为?为什么会出现“相比‘风月同天,我更想听到‘武汉加油”这样的观点?我们当然要高喊“武汉加油”,同时,类似“岂曰无衣,与子同裳”的呐喊,同样极具力量。

我们需要鼓舞,也需要反思;需要奋不顾身,也需要以人为本。灾难面前,我们高昂起不怕牺牲的头颅,也为一次次流血伤心痛哭。我们记得那些伟大的诗词,也记得一些独立思考的个体,《鼠疫》引发的思索,至今仍在叩问人们。

文艺是现实的镜子,有正面,也有反面。镜子,正面照亮世界,反面收集世界的黑暗。镜子的两面,与人类共存。

杜甫以及他的同道们所创造的大量诗篇,早已成为我们生命的一部分

这些天,文艺时不时被提起。

2月12日的《长江日报》,刊发了一篇评论员文章《相比“风月同天”,我更想听到“武汉加油”》,一看标题就知内容,作为本次疫情最危重的武汉的市委机关报,这样的评论员文章,简直丢人现眼,也让人寒心。

这样的文章,既寒了捐赠者的心,也是对传统诗词的侮辱。

“山川异域,风月同天”是日本驰援武汉的物资上写的话。据《东征传》记载,公元八世纪,日本长屋亲王曾在赠送大唐的千件袈裟上,绣上十六字偈语:“山川异域,风月同天,寄诸佛子,共结来缘。”

不仅如此,日本舞鹤驰援大连的物资上同样有两句诗:“青山一道同云雨,明月何曾是两乡。”出自王昌龄的《送柴侍御》:“沅水通波接武冈,送君不觉有离伤。青山一道同云雨,明月何曾是两乡。”

在日本驰援湖北的物资上,还提到了《诗经》里的名句:“岂曰无衣,与子同裳。”

这些诗句,有的我们熟悉,有的似曾相识,但都源自绵延不绝的传统文化。在援华物资上写上这样的诗句,其目的不就是温暖身处抗击疫情中的中国人吗?当你有困难,别人雪中送炭,你说对方说话不好听,太有文化了,不如直白一点好。

照这个逻辑,遭逢安史之乱的杜甫,是不是不应该写下“国破山河在,城春草木深”,而应该振臂高呼“大唐加油”?岳飞“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”,何不直接喊一句“大宋雄起”?

历次灾难所产生的优秀文艺作品,并非简单的“有病呻吟”,那种痛彻心扉的悲天悯人,无法被时间丢弃,时至今日,杜甫以及他的同道们所创造的大量诗篇,早已融入到我们的血液里,成为生命的一部分。

不仅痛彻心扉的诗句具有持续的生命力,那些温暖人心的作品,同样美好,如“若待上林花似锦,出门俱是看花人”。有些期待是人类共有的,有些文化是自我修养与传统的结合。“众志成城,万众一心”另一种说法是“人操弓,共射一招,招无不中”。

唐朝元和六年的一个夜晚,40岁的白居易伫立窗前,外面下起了雨,他想起一个姑娘,写下一首《夜雨》,前八句如下:

我有所念人,隔在远远乡。

我有所感事,结在深深肠。

乡远去不得,无日不瞻望。

肠深解不得,无夕不思量。

疫情笼罩下的国人,有几个不怀有这样的情感?白居易写于一千多年前的诗,我们早已不在乎这是不是一首情诗,它让我们想起了远方的亲人,想起了无数和我们一样的国人,想起了挂念并祝福的战士、医生。

价值判断、责任与人性的底线

当然,毋庸置疑,与那些优秀的诗篇不同,灾难来临之时,大量所谓的“灾难文艺”,确实拉低了所谓“文艺”的下线。

自称“中国烟枪体散打诗人”的陈衍强,以一首《仰望天空》“名冠全國”。

2月2日,这首诗发布于网络。由于该诗涉嫌侮辱正在遭受疫情折磨的湖北同胞,引发猛烈批评。这首带有明显地域歧视的诗,是作者自以为狡黠的“小淘气”,自得其乐而又无知。当然,再读几首这位诗人的其他作品,也不难发现,这是他一贯的风格,若上纲上线到人性低劣的程度,也不一定恰当。其实,类似这样的作品,在疫情蔓延的当下,是普遍存在且“艺术水准还说得过去”的。

这些天,铺天盖地的所谓“新冠体”诗歌让人措手不及,就提振士气而言,它们连口号也不如,缺乏情感和艺术的加持,很难想象能对当下有任何裨益。陈衍强背后,有一批艺术庸才,他们或以表面的“歌功颂德”为艺术标准,或以偏狭的人生观起家,实则是背道而驰,让一篇篇所谓的作品成为笑柄。

当然,作品质量有优劣,这本无可厚非。但基本的价值判断需要守护,文学所承担的责任需要厘清,甚至,需要对人性的底线进行艺术的判断。

灾难来临,诗歌往往以其短小、富有感召力等原因,能迅速成为抚慰灵魂的艺术形式。也有很多人写出了非常优秀的作品,比如十二年前的汶川地震,朵渔一首《今夜,写诗是轻浮的……》,精准地把握了地震带来的恐慌,以及我们面对地震时的各种情绪,至今仍能持续带给我们震撼。在那场浩大的诗歌运动中,这首诗使大量庸诗成为笑话,并提升了诗歌的品质,使一个文体不至于彻底沦落为笑柄。

诗最好写,也最难写。艺术的各个门类是相互制衡的,面对灾难,轻轻写下的作品,来源于感动或悲伤,来源于作者的艺术修养,也是人性的集中展现。

荷尔德林在《面包和葡萄酒》中问道:“在贫困时代里诗人何为?”海德格尔由此写下《诗人何为》,他说:“也许世界黑夜现在正趋向其夜半。也许世界时代现在正成为完全的贫困时代。”诸神退出之后,诗人作为酒神的神圣祭司,在黑夜里走遍大地,传播光明、自由、爱与信仰,“在世界黑夜的时代里道说神圣”。

神圣从何而来?就像朵渔所说,灾难来临,写诗当然是“轻浮的”。诗人们发现,一首诗的作用,抵不上一棵青菜,一副口罩,不如短视频里那些感动的瞬间。文艺措手不及,有点被边缘化的征兆。但艺术有艺术的位置,它指向一种救赎,对自我灵魂和时代的反思,它提供一种精神力量,挖掘普遍情感背后的价值取向。

霍俊明在《“要有光”:非常时期的抒情诗人——关于“抗疫思潮”的思虑和提醒》中说:“今天回过头去看,当年高达几十万首的‘抗震诗歌能留下来的有几首呢? 无论是日常生活流还是巨大事件的历史时刻,无论是奥斯维辛之时还是奥斯维辛之后,任何一个时间都给诗人设置了难题。这一难题或挑战,既是社会学层面的又是诗学层面的。”

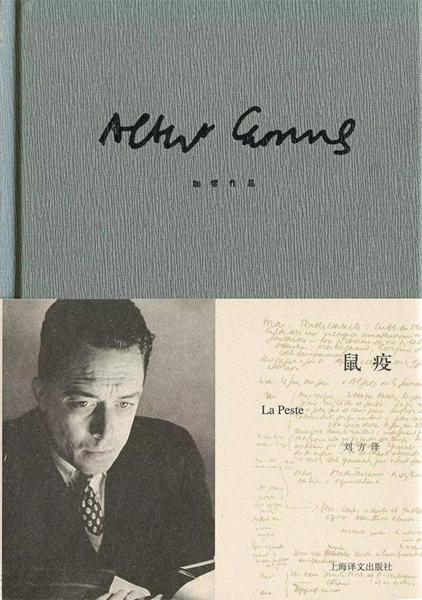

加缪小说《鼠疫》。

每个人所呈现的人性光辉,就是一部部《史记》

关键时刻,有些人让自己以及自己的职业蒙羞。有些人本想只做普通人,却活成了英雄,比如李文亮医生。

比如作家方方。

武汉封城,方方开始写封城日记:

我相信,口罩并不缺货,缺的是怎么才能到市民手上。

时代的一粒灰,落在个人头上,就是一座山。

李文亮在我们的泪水中离开了。

封城的第二十一天。有点恍惚感。我们居然被封这么久了?我们还能在群里说笑?还能相互调侃?还能从容地盘点自己吃了些什么?我们真是很厉害。

……

方方笔下零散的文字,比太多长篇大论的文章,比轰轰烈烈的诗歌运动,来得更直接,更直抵人心。

灾难面前,可以看到人心,看到力量。

武漢另一位作家池莉,1997年写过一部中篇小说《霍乱之乱》。小说开头写道:

“霍乱发生的那一天没有一点预兆。天气非常闷热,闪电在遥远的云层里跳动,有走暴的迹象。在我们这个城市,夏天走暴是再正常不过的事情。”

23年后,武汉真的发生了疫情。

回忆当初创作《霍乱之乱》,池莉表示,这部小说是写于1997年5月21日,发表于1997年第6期《大家》杂志。“这是来自于我个人专业、工作经历的小说,我曾经做了三年的流行病防治医生。当我不得不离开卫生防疫专业的时候,我觉得我应该把自己的担忧写成一部小说。人类可以忽视流行病,但是流行病不会忽视人类。我们欺骗自己是需要付出代价的。”

同样身处武汉的诗人张执浩说:“每一位写作者面对时代的反应方式是不一样的,譬如海明威是显性的,而卡夫卡是隐匿的,你不能用一种伟大反对另外一种伟大。一句‘奥斯维辛之后写诗是野蛮的,把好多当代诗人都吓傻了,蛮搞笑的。写不写诗什么时候变成问题了?真正的问题是我们内心的怯懦在作祟,真正的困境是你有没有能力摆脱合唱腔,归根结底,还是我们个人的精神局限在起作用,你是选择做一个嗜毒食尸者,还是选择做一个与病毒抗争、共存,最后赢回人之为人的尊严的人。”

湖北作协主席李修文在一篇口述文章中说:“灾难文学的唯一伦理,就是反思灾难。……在这样一场灾难中,如何保障人的尊严、人之为人的根本,已经成为每一个作家必须面对的问题。”

文字会产生爱,看你如何去组合这些碎片。

一座城可以封闭,用什么方式去记录,去启迪,决定权在作家手中,对作品判断的决定权在读者手中。

每个人所呈现的人性光辉,就是一部部《史记》。筛选、记录、反思、升华,正是当下时代的《史记》的产生过程。

伟大的灾难文艺也可站到人类思想与艺术的巅峰

济南文艺评论家协会副主席窦洪涛说:“文学、绘画、网络、影视,无数的文艺作品在我们身边不停地活跃着,我想好的文艺作品,除了一种美的呈现,更可贵的是能给人带来更深的爱、更深的思考、更能震撼人的心灵,并且从而悟道。”

二十年前,时任《人民文学》杂志编辑部主任韩作荣向窦洪涛约稿:互联网,足球,癌症。他选择了癌症。研究采访了半年,写成了近六万字的报告文学《人类:倾听癌症》,并以“特别推荐”发表在《人民文学》1998年第9期。

他记得韩作荣语重心长地说:任何一个作家都必须站在时代的潮头,不能以一己之私见非此即彼,艺术家不论以任何艺术形式反映生活现实不是重点,重点是现实背后的文化意义,现实的源头、逻辑以及这个逻辑之下的未来。要以共鸣化民成俗,这是一个作家的良心也是良知。

窦洪涛那时27岁,过去了二十多年,这部作品,现在还有人拿着给诸多的人分享。他们说,原因只有一点:数字过时了,但是逻辑永远都是警世的振聋发聩。

类似的还有作家阿来。

2019年,作家阿来出版了长篇小说《云中记》。

有人说,地震带来的创伤,永远不能治愈。《云中记》就是写汶川地震的,小说讲述了 2008 年四川汶川大地震后 4年,村民们都迁移到安全地带安居乐业,生活也开始走上轨道,但阿巴祭司却要回到云中村,祭祀村里当时蒙难埋在地下的亡灵,他要超渡这些亡灵。在他几乎完成所有的祭祀仪式时,云中村遭遇地震余震引发的剧烈滑坡,整个村庄从此消逝。

地震之后的短时间内,出现了大量诗歌,堪称一场运动。阿来也想写,但无从下笔。他又写了几本书,和地震无关,却一直带着地震给他的提醒:人的生命脆弱而短暂,不能用短暂的生命无休止炮制速朽的文字。

直到2018年5月12日下午2时28分。阿来坐在书桌前,开始创作新的长篇小说。“此时,城里响起致哀的号笛,在长长的嘶鸣中,阿来突然泪流满面,一动不动地坐在那里。十年间,经历过的一切,看见的一切,一幕幕重现。他关闭了写了一半的文稿,新建立一个文档,开始书写,一个注定要消失的人和村庄。他要用颂诗的方式书写一个殒灭的故事,让文字放射出人性温暖的光芒。”

《云中记》所呈现的灾难,早已不是现实的地震灾难,但又无处不现实,彰显生命的脆弱和力量的长久。

时间,多么好的苦药。但过去的教训不意味着成功吸取,黑格尔说:“人类从历史中学到的唯一的教训,就是没有从历史中吸取到任何教训。”

这些天,许多人在看加缪的《鼠疫》。

小说开头写道:四月十六日早晨,贝尔纳·里厄医生从他的诊所里走出来时,在楼梯口中间踢着一只死老鼠。当时他只是踢开了这只小动物,并没有把它当一回事就下楼了。但是当他走到了街上,突然想起这只老鼠死得不是地方,于是再走回来把这事告诉了看门人。

小说中的诸多细节,和现实中的这次疫情非常吻合。从不屑到怀疑、紧张、恐惧,直至愤怒,最后暴发,再归于平静,心理的变化能够从小说当中一步步感受到。

小說中有一句话:“鼠疫期间的恐怖日子并不显得像无休无止的残酷火焰,却像是没完没了的重重的踩踏,将它所经之处的一切都踩得粉碎。”

灾难来临,我们期待英雄;但最终,我们并不需要英雄,我们需要的是一个个普通的个体,在现实中活着,在人性的善恶间建立体系,各司其职,各得其所。

加缪说:“唯一的英雄主义是诚实。”

然而,诚实又是多么艰难。多少人在真话和假话之间无法取舍,最终无奈选择:说真话,不说假话,不意味着所有的真话都说,但起码不说假话。

《鼠疫》中的一个个主人公陷入不同程度的沉默。一个记者辞去了工作;一个官员一生都在重写小说的第一行;一个神父只在日记中吐露心声;里厄医生无法向上级说真话。

再回到文艺本身。

还是那个问题,我们需要怎样的抗疫文艺?

评论家汪政对世界文艺史上优秀的灾难文艺进行考察,得出了三个特点,可以作为此次抗疫文艺创作的参照:首先是强烈的现场意识;其次是自觉的超越意识,在发现与反思中建构人文精神;最后,优秀的灾难文艺总是能对灾难文艺本身的发展做出贡献。

汪政说:“唯有坚持艺术良心与艺术理想,椎心泣血,精益求精,才会创作出感天动地的优秀之作。正因为志存高远,伟大的灾难文艺常常因为其无可比拟的独特性超越其自身,站到了人类思想与艺术的巅峰。”

现在,或者将来,关于此次疫情的优秀作品一定会出现。关于教训和经验,一定会有新的诠释。

作家阿来。