自然保护地生态环境监管研究热点及发展分析

2020-02-04倪好郎唐晓岚高军

倪好郎 唐晓岚 高军

摘要:国家公园体制改革背景下,自然保护地生态环境监管进入体系建设的实操阶段。为了加强自然保護地生态环境监管建设,基于中国知网(CNKI)数据库,以中文文献1 485 篇为样本,运用CiteSpace软件进行文献可视化分析,梳理了文献的研究脉络和发展趋势。结果表明,我国自然保护地生态环境监管研究现状呈现出政策导向、领域拓宽、信息化监管的特点,同时监管体制、内容、指标、方法不断创新升级。建议重视趋势导向,构建重点区域监管网络;完善监管体系,明确监管内容;加强技术引进,推动监管方式创新。

关键词:自然保护地;生态环境监管;文献计量;CiteSpace

中图分类号:TU986986

文献标志码:AASA

文章编号:1671-2641(2020)06-0035-06

收稿日期:2020-07-07

修回日期:2020-07-28;2020-08-25

Abstract: Under the background of national park system reform, the ecological environment supervision of nature reserves has entered the practical stage of system construction. In order to strengthen the construction of ecological environment supervision of nature reserves, based on CNKI database, CiteSpace software is used for visual analysis with 1 485 Chinese literatures as samples, and literature context and development trend are sorted out for analysis. The results show that the research status of ecological environment supervision of nature reserves in China presents the characteristics of policy orientation, field expansion, and information supervision. At the same time, the regulatory system, content, indicators, and methods are constantly innovating and upgrading. Finally, it is recommended to attach importance to trend orientation and build key regional regulatory networks; improve regulatory system and clarify the content of supervision; strengthen technology introduction and promote innovation in regulatory approaches.

Key words: Nature reserve; Ecological environment supervision; Bibliometric; CiteSpace

党的十八届三中全会以来,中国国家公园体制的顶层设计已初步完成,国家公园为主体的自然保护地体系建设进入实质性操作阶段。自2010年起,国务院发布《关于做好自然保护区管理工作通知》,积极促进保护区管理工作建设,此后保护地体制、立法提上日程。2018年,国家林业和草原局组建成立,并设立国家公园管理局,主要负责自然保护区监管职责[1],保护地监管部门建设进入改革阶段。因此,有关自然保护地生态环境监管研究,愈发重要。

关于自然保护地生态环境监管的研究,或从监测角度,着重监测领域技术;或从单一生态环境监管制度演变角度进行研究[1~7]。本文聚焦自然保护地生态环境监管实际工作,结合文献进行计量分析,对文献的研究机构、研究领域、研究主题、热点研究进展进行统计,分析国内自然保护地生态环境监管的发展趋势与发展特点,结合研究现状以及自然保护区实际核查工作情况,研究经典文献,提出促进自然保护地生态环境监管发展的建议。

1数据来源与研究方法

1.1数据来源

本文数据来源于中国知网期刊数据库(CNKI),通过选择与自然保护地生态环境监管相关联的关键词进行文献筛选。采用关键词“自然保护区”“森林公园”“湿地公园”“地质公园”“自然保护地”“国家公园”“生态环境”,分别与“监管”“监督管理”合并检索。截至2020年2月17日,共筛选1 485篇中文文献作为分析数据。

1.2分析方法

本文选择citespace5.5.R4作为主要分析平台,对已筛选的1 485篇文献建立自然保护地监督管理文献数据库,并采用文献计量化分析,通过中心性高低、节点大小,了解对象的共现强度与频次,发掘热点机构及热点主题词进行聚类分析,分析共现度较高的文献,研究现阶段对于自然保护地生态环境监管的研究趋势与进展。

2热点研究分析

2.1热点机构

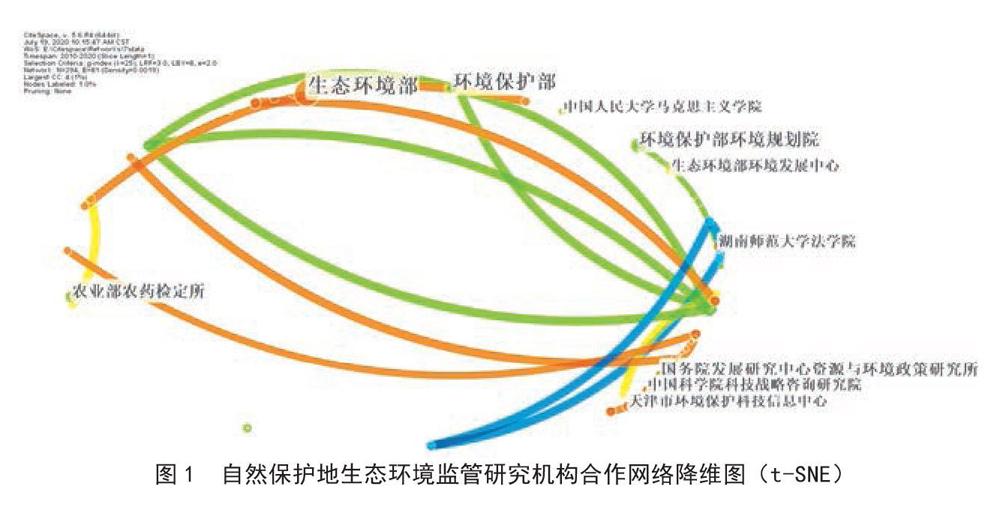

降维分析法是将复杂(多维)因素问题转化成一个较少(低维)因素问题,从而选出最优解的方法。本文通过降维分析,找到相关研究机构中研究贡献较高的机构(图1),其中:生态环境部作为相关研究的主要机构,其附属环境规划院、生态环境发展中心等对于自然保护地生态环境监管的研究较为频繁,主要研究内容围绕生态文明建设、生态环境保护,以及在自然保护地内人类活动、工矿企业、旅游服务、采石采砂等重点问题的生态环境监管[8~11]。

2.2热点主题演替

通过对获取的1 485篇文献进行主题演替分析,发现早期自然保護地生态环境监管主要从环境问题出发,着重解决水土流失、环境污染等表面污染问题[12]。此时自然保护地生态环境监管处于问题显现阶段。2011年开始侧重监管,进行预警监管,对违法行为制定惩处机制,违法必究。2015年,伴随生态文明体制改革的火热进行,监管部门的改革成为热点,自然保护地生态环境监管队伍建设、部门建设愈发重要[13 ](图2)。

2.3热点主题聚类

梳理现已筛选的文献,分析热点主题聚类,研究自然保护地生态环境监管的热点主题聚类。通过分析筛选共形成18个重要聚类块(图3),大致可分为监管类型、监管内容、监管体制3类:国内监管保护地类型以国家重点生态功能区为主;监管内容主要围绕监管部门、环境民事公益诉讼与违法追责、污染防控研究等,监管研究主要围绕生态流量[14~16]、综合治理[17]、人类专项行动[18~19]、风险防范能力[20]等;监管体制研究主要围绕生态环境部等主管部门,监管方式整体侧重纵向监管体制完善,对于横向领域拓宽还需要进一步加强。

相较之下,国外对自然保护地生态环境监管呈现出多样的发展模式,如针对保护地内部植被覆盖、边界界定、气候环境变化内容展开研究,但研究内容总体呈现出监管职责明确化、监管范围扩大化、监管内容专业化三大特点。比如日本通过设立环境厅与地方环境单位联合监管,美国除设立专门的环境部门,在内务部、商业部、运输部也设立了与环境监管相关部门协同监管。中国则是通过整合保护地相关部门,成立国家公园管理局进行统一监管[21]。

3自然保护地生态环境监管研究发展分析

3.1发展趋势

梳理近十年参考文献,并分析重点聚类关键词演变及突变规律(图4),发现2010年以前,中国有关自然保护地生态环境监管研究重点为解决生态环境问题以及失职主体的惩处,保护地内部生态环境监管处于早期发展阶段。2011年前,自然保护地生态环境监管以自然保护区、国家生态重点功能区为主,2011年后保护地监管开始得到重视。2014年,随着生态文明建设日趋火热,以生态文明建设为核心的自然保护地生态环境监管协同并驱。2015年后,自然保护地生态环境监管涉及多领域、多部门,呈现出多元化发展规律。

3.1.1政策导向

保护地生态环境监管与生态文明建设协同发展。1994年,国务院正式发布《中华人民共和国自然保护区条例》,标志着我国自然保护区监管法律体制正式确立,进入快速发展阶段。后虽不断完善,修订相关法律条例,但国家总体以经济建设为中心,自然保护地生态环境监管一直处于边缘[22]。在分析的文献中,2011年共发表26篇,其中热点节点(中心性>0.1)共4个,为“十二五”“会议”“监督”“自然保护区”。同时,在这一时期自然保护区网络体系也已基本建立[23]。水土保持、环境监测、“十二五”规划逐渐成为热点,环境问题日益严重,为了继续贯彻“十七大”科学发展观精神,促进生态、经济、社会全面、协调、可持续发展,国家工作方向转向已成体系的自然保护区及自然资源监管,自然保护地生态环境监管研究才日趋火热。学者对自然保护地生态环境监管研究方向的转变,可能是受到“十二五”规划及国家政策影响,而保护区作为保护地重要形式,成为自然保护地生态环境监管的重要对象。2015年,十二届全国人大三次会议召开,生态文明建设成为热点。同年9月中共中央、国务院印发了《生态文明体制改革总体方案》,其中明确自然资源的公有性质,合理划分中央与地方事权及监管的职责,确保全民所有自然资源资产的收益共享[24]。该年发表文献46篇,较2011年数量增长达77%,其中热点节点(中心性>0.1)共3个,为“生态保护红线”“生态文明建设”“攻坚战”,研究热点围绕生态文明建设展开。而随着生态文明建设不断深入,自然保护地生态环境监管领域也逐渐深入,包括气候环境监管、法律制定、保护机制创新、保护地产业升级,逐渐显示出由单一类型向多类型监管的趋势[25]。

3.1.2领域拓宽

进一步研究学者近十年有关自然保护地生态环境监管研究内容与研究热点,分析近十年保护地监管内容发展趋势,可以发现有关自然保护地生态环境监管研究整体呈现上升趋势:2010年热点节点共26个,2016年爆发式增长至61个,此后每年热点节点稳定维持在45~60个,2020年仅1—2月的热点节点数量就已达2010年全年数量。分析突变性关键词发现,早期自然保护地生态环境监管研究重点一直围绕水土保持和监督,研究领域集中于生态环境;2014年前后,明确生态建设监管重点,加强生态文明建设,与自然保护地发展相关的企业、农业方面监管得以重视;2017年起,逐步重视自然保护地自然资源资产的监管[26]。通过分析关键词研究突变演替规律,可得自然保护地生态环境监管正逐渐转向专业化、专门化监管阶段:早期依托生态领域,对保护地内部生态环境问题进行监管,而保护地本身存在的资源、系统、人类活动问题监管不足;后期伴随保护区发展改革、国家公园为主体的自然保护地体系的完善,自然保护地生态环境监管不断专业化,对自然资源资产进行产权登记,确立监管基础,促使自然保护地生态环境监管朝着更为全面、专业的方向发展。

3.1.3信息化监管

早期自然保护地生态环境监管分为监测与监管,监测以人工监测为主,经常受地形环境制约,缺乏成效。伴随3S技术发展,保护地生态环境监管进入信息化时代。2015年,国务院发布《促进大数据发展行动纲要》, 明确提出将大数据发展上升至国家战略层面;同时在“十三五”规划纲要中, 强调“实施大数据战略”;2016年环境保护部出台《生态环境大数据建设总体方案》[27],积极进行应用研究。这一阶段,自然保护地空间大数据信息化监管成为监管主流。

3.2重点研究

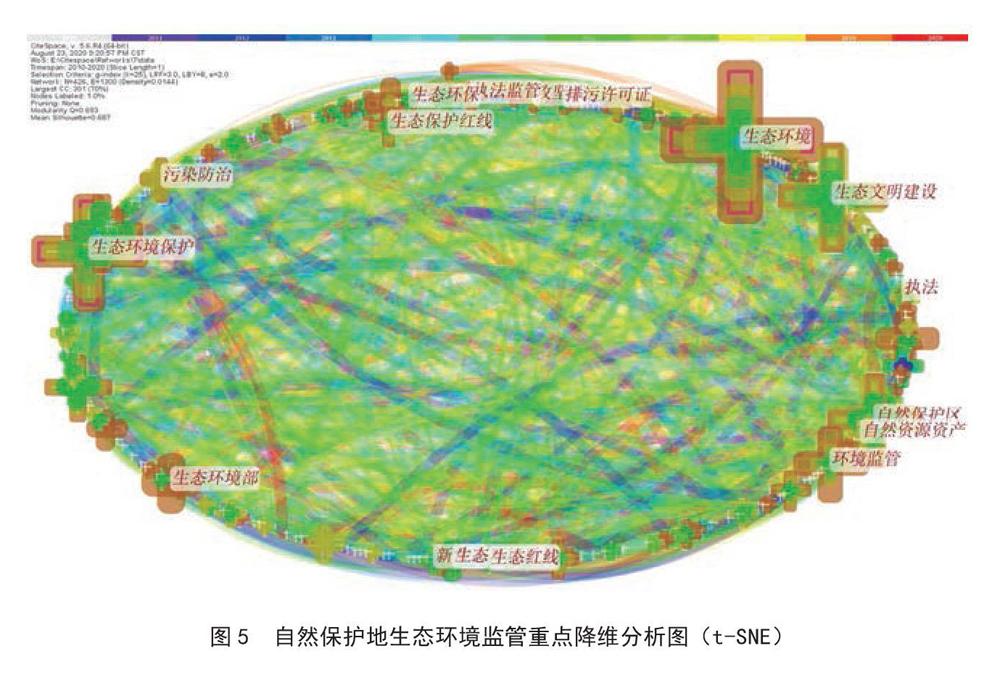

对建立的自然保护地监督管理文献数据库内部文献进行关键词降维分析(图5),筛选自然保护地生态环境监管的研究重点。分析发现,近十年自然保护地生态环境监管研究围绕监管体制和监管内容,更加侧重对监管方式与环境监测技术的研究:关于监管体制的研究包括监管部门、主管部门(生态环境部)、监管体系研究;监管内容涉及污染防治、生态环境、生态保护红线、自然保护区等;监管方式和技术与现代大数据技术协同发展。

3.2.1监管体制分析

自然保护地监管体制研究主要围绕监管与主管部门,其本质是对监管主体关系的探索与研究。从监管主体来看,自然保护地生态环境监管分为中央监管与地方监管两大部分。中央以2018年改组设立的生态环境部为监管主体,生态环境部内设中央生态环境保护督察办公室,主要负责生态环境督查领导小组的日常工作安排与管理[28]。其中,自然保护地主要由自然生态保护司负责,通过内设4个机构(综合处、生态保护红线监管处、自然保护地监管处、生物多样性保护处)[29],对自然保护地内部生态环境、生态安全与保护等统一监督管理。地方监管则由各生态保护司局机关配合中央统一安排。针对跨区监管对象,设立跨地区环保机构、跨流域环境监管机构、海域生态环境监管机构负责监管[30]。从监管制度来看,中央生态环境部负责直接部署环境监管指令,省级环保部门统一管理地方环保监测、监察和执法机构,整体实行垂直监管制度。在保护地生态环境监管法制建设上,形成以《中华人民共和国宪法》为根本,以《中华人民共和国环境保护法》和自然资源基本法为基础,以生态环境和自然资源领域单行法、条例和地方性法规为主干的生态环境监管法律法规体系。

3.2.2监管内容与指标分析

通过分析自然保护地生态环境监管热点聚类标识词,发现文献研究的监管内容与国务院1994年发布的《中华人民共和国自然保护区条例》中规定的自然保护区监管内容相符,大致分为4个方面:1)相关的技术规范与标准、条例与法律的制定,及中央与地方监管模式的研究;2)自然环境与资源的统计与监测,统计自然保护区内部生态资源与自然文化遗产,并对资源状况实施监测;3)生态环境与生态系统监管,对自然保护区土壤、污染物等进行监测;4)旅游、科研、人类活动对生态环境影响的监管。

在监管指标与因子选择上,自然保护地生态环境监管可以通过监测现状因子,利用系统规划方法、保护规划软件(C-plan)进行保护优先等级划分,评估保护目标的生存能力、生存压力与压力根源,从而确定保护行动与计划,实施保护,如CAP技术[31];监测特定多因子,对水源地安全进行评价,通过收集多因子监测数据,构建成库,进行系统分析。最终,通过大数据平台分析变化趋势与规律,对区域生态安全进行预警与分析。大数据平台可整理总结“5V”数据①,分析区域生态环境监测数据在多维度体现的规律及表现特征,并对其进行整体分析和多部门视角分析。

3.2.3监管方法分析

在自然保护地生态环境监管方法应用中,早期由于管理意识弱、科研技术转化率低、地方监管手段参差不齐,较难形成系统的监管体系[32]。现阶段,大数据快速发展,保护地监管单位构建空间数据库,利用机器学习等技术手段进行分析预测,实时动态监管模拟[33],通过收集自然保护地基础特征与巡护管理资料,对自然保护地内部空间展示、监管核查、开发保护、应用分析等进行运营管理[34~35]。对于特定监管目标如人类活动等,则通过识别多源卫星遥感影像,判断人类活动对自然保护区生态环境的影响程度,再进行实地监管[36]。此外,保护地生态环境监管也可采用基础监控点位获取检测数据,上传至云平台,建立空间数据库。其中基础监控点位数据分为两类,一类是通过实地监管,利用“3S”技术(GIS/RS/GPS)确定点位坐标及空间数据获取基础数据;另一类通过空间分析后确定重点区域,利用区域监测系统(红外相机、Argus系统等)獲取实时数据 [37~39]。

4结论与建议

4.1重视趋势导向,构建重点区域监管网络

自然保护地生态环境监管研究自“十二五”计划后,呈现政策导向性发展,“十九大”后保护地监管平台建设成为热点。监管平台建设更应该重视基层监管,地方保护区管理站、公园管理局为自然保护地生态环境监管的一线单位建设,而监管成效的优劣就取决于一线监管单位的监管水平。因此,基层监管单位应构建、完善与其保护地监管相符合的监管系统,积极响应政策变化、发展,构建重点区域生态环境监管网络,形成以西南、西北保护地集中分布区为保护地监管核心,十大河流沿线区域(长江、黄河、黑龙江、松花江、珠江、雅鲁藏布江、澜沧江、怒江、汉江、辽河)为重点监管廊道,重要盆地、山岳等区域为重点监管斑块的“斑块-廊道-核心”监管网络[40]。

4.2完善监管体系,明确监管内容

当前自然保护地生态环境监管以中央垂直监管与地方监管并行的模式运行。中央在生态环境监管上应做好顶层设计,强化模式构建,建立完善的自然保护地生态环境监测指标与标准,精简审批机制,强化地方作为监管主要执行单位的执行能力。地方监管在实际监管过程中应明确监管对象,对监管区域实施自然资源遗产登记,构建全面的区域监管网络,同时加强自身对于生态环境监管的意识,不断完善和壮大监管队伍,强化监管执行能力。

4.3加强技术研发,推动监管方式创新

我国正处于“大数据+信息化”时代,同时也处于自然保护地生态环境监管变革时期,当前阶段的监管特点是利用“3S”技术,以大数据监测平台技术强化对自然保护地边界、管理站、监测点、监测设备、问题点位的监管,构建监管平台,实现动态化监控,利用机器学习预测保护地演变规律。未来,对于平台所监测到的问题点位和难到达点位,应积极研发无人化监察技术,加强无人监测设备稳定性研发,促进监管技术的创新发展,稳中求胜,从监管体制建设逐步迈向无人化深度监管阶段。

注:本文图表均为作者自绘,图片为Citespace分析生成。

参考文献:

[1]张惠远,张强,刘煜杰,等. 关于深化我国生态保护监管体制改革的思考[J]. 环境保护,2015,43(18):51-54.

[2]陈思瑶. 基于三阶段DEA模型的湖南省生态环境监管绩效评价研究[J]. 绿色科技,2020(4):30-32.

[3]熊丽君,袁明珠,吴建强. 大数据技术在生态环境领域的应用综述[J]. 生态环境学报,2019,28(12):2454-2463.

[4]田书超,周子晴. 地理信息技术在自然保护区监管系统中的应用[J]. 河北林业,2019(4):28-29.

[5]李振鹏. 国家风景名胜区制度与国家公园体制对比研究及相关问题探讨[J]. 风景园林,2015(11):74-77.

[6]曾铜炳. 环境保护监管信息系统关联性研究[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊),2012(6):97-98.

[7]张浩天,李云,周鑫. 自然保护地生态监测体系研究[J]. 环境与发展,2020,32(3):183-184.

[8]陈妍,侯鹏,王媛,等. 生态保护地协同管控成效评估[J]. 自然资源学报,2020,35(4):79-787.

[9]张丽荣,孟锐,潘哲,等. 生态保护地空间重叠与发展冲突问题研究[J]. 生态学报,2019,39(4):1351-1360.

[10]秦宇,孙宇,邢可佳,等. 基于生态环境大数据建设的环境信息安全监管体系研究[J]. 环境保护,2018,46(21):56-60.

[11]中共中央办公厅 国务院办公厅印发

《建立国家公园体制总体方案》[EB/OL].

(2017-09-26)[2020-06-06]. http://www.gov.cn/zhengce/2017-09/26/content_5227713.htm.

[12]蔡伟. 加强生态环境保护监管工作的若干思考[J]. 吉林农业,2011(11):161.

[13]曾贤刚,魏国强. 生态环境监管制度的问题与对策研究[J]. 环境保护,2015,43(11):39-41.

[14]马坤,唐晓岚,刘思源,等. 长江流域国家级保护地空间分布特征及其国家公园廊道空间策略研究[J]. 长江流域资源与环境,2018,27(9):2053-2069.

[15]RODRIGUES A S L,ANDELMAN S J,BAKARR M I,et al. Effectiveness of the Global Protected Area NETWORK in Representing Species Diversity[J]. Nature,2004,428(6983):640-643.

[16]CHAPE S,HARRISON J,SPALDING M,et al. Measuring the Extent and Effectiveness of Protected Areas as an Indicator for Meeting Global Biodiversity Targets[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society B Biological Sciences,2005,360(1454):443-455.

[17] NAUGHTONTREVES L,HOLLAND M B,BRANDON K. The Role of Protected Areas in Conserving Biodiversity and Sustaining Local Livelihoods[J]. Annual Review of Environment and Resources,2005,30(1):219-252.

[18]HANNAH L,MIDGLEY G,ANDELMAN S,et al. Protected Area Needs in a Changing Climate[J]. 2007,5(3):131-138.

[19]WITTEMYER G,ELSEN P,BEAN W T,et al. Accelerated Human Population Growth at Protected Area Edges[J]. Science,2008,321(5885):123-126.

[20]賈艳艳,唐晓岚,唐芳林,等. 长江中下游流域人类活动强度及其对湿地景观格局影响研究[J]. 长江流域资源与环境,2020,29(4):950-963.

[21]常纪文. 新常态下我国生态环保监管体制改革的问题与建议——国际借鉴与国内创新[J]. 中国环境管理,2015,7(5):15-23.

[22]欧阳志云,王效科,苗鸿,等.我国自然保护区管理体制所面临的问题与对策探讨[J].科技导报,2002(1):49-52.

[23]李干杰. 创新机制强化监管 推动自然保护区工作迈上新台阶[J]. 环境保护,2011(9):12-15.

[24]中共中央 国务院印发《生态文明体制改革总体方案》[EB/OL].(2015-09-21)[2020-06-08]. http://www.gov.cn/guowuyuan/2015-09/21/content_2936327.htm.

[25]常纪文. 国外环境管理体制建设有哪些新趋势?[N]. 中国环境报,2015-04-06(002).

[26]高军,蒋明康,徐网谷,等. 基于自然保护区属性的管理成本分析[J]. 生态与农村环境学报,2012,28(1):98-102.

[27]孙中平,史园莉,曹飞,等.遥感大数据环境下对生态红线监管方式创新的思考[J].环境与可持续发展,2016,41(1):65-68.

[28]贺骥,张闻笛. 生态环境、自然资源等领域监督管理体制现状及经验借鉴[J]. 水利发展研究,2020,20(4):7-10.

[29]中华人民共和国生态环境厅. 自然生态保护司[EB/OL]. [2020-10-09]. http://www.mee.gov.cn/zjhb/bjg/sts/.

[30]袁一仁,吴巧生. 加快推进生态环境监管体制改革[J]. 中国环境监察,2019(10):48-49.

[31]栾晓峰,孙工棋,曲艺,等. 基于C-Plan规划软件的生物多样性就地保护优先区规划——以中国东北地区为例[J]. 生態学报,2012,32(3):715-722.

[32]任勇. 构建生态环境技术服务体系的基本定位与主要对策[J]. 中国环境管理,2020,12(3):5-11.

[33]冯筠,黄新宇. 遥感技术在资源环境监测中的作用及发展趋势[J]. 遥感技术与应用,1999(4):59-70.

[34]李璐. 大数据技术在环境监测中的应用研究[J]. 环境与发展,2018,30(6):169+171.

[35]刘恒飞,张天红,刘禹鑫. 基于3S技术的自然保护区监管系统设计与实现[J]. 测绘与空间地理信息,2017,40(1):156-158.

[36]邓忠坚,黄晓园,周汝良. 基于GIS的自然保护区综合监管系统设计与实现[J]. 电脑与信息技术,2015,23(6):7-10.

[37]刘晓曼,李静,刘玉平,等. 自然保护区人类活动天地一体化监管与评价技术体系[J]. 中国环境科学,2016,36(10):3135-3142.

[38]陈斌,李俊,高智,等.“3S”技术在水土流失动态监测野外核查中的应用研究[J]. 中国水土保持,2018(1):62-64.

[39]刘海江. 一种新型的野外海岸带实时监测技术-Argus系统[C]//中国海洋学会. “一带一路”战略与海洋科技创新——中国海洋学会2015年学术论文集. 北京:中国海洋学会,2015:396.

[40]潘竟虎,徐柏翠.中国国家级自然保护地的空间分布特征与可达性[J].长江流域资源与环境,2018,27(2):353-362.

作者简介:

倪好郎/1996年生/男/江苏南京人/硕士/南京林业大学风景园林学院(南京 210037),生态环境部南京环境科学研究所(南京 210037)/专业方向为风景园林规划设计

唐晓岚/1968年生/女/湖南辰溪人/博士/南京林业大学风景园林学院(南京 210037),南京林业大学中国特色生态文明建设与林业发展研究院(南京 210037)/教授/博士生导师/研究方向为风景园林规划与设计、城市规划与设计、城市景观生态学、城市发展战略等

高军/1972年生/男/河南信阳人/博士/生态环境部南京环境科学研究所(南京 210037)/副研究员/研究方向为自然保护区