改革开放以来的竹笛音乐发展探微

2020-01-04王伟舟

【摘要】1978年改革开放以来,竹笛发展朝着多元化迈进,独奏曲不只是作为竹笛音乐的主流,越来越多形式的竹笛音乐开始出现。当今竹笛音乐分为三个阶段,上个世纪50年代,60至70年代,80年代至今,本文主要围绕上个世纪80年代以来竹笛音乐发展,从改革开放带来的影响、竹笛作品、演奏技法以及风格特点等方面进行探微,并且阐述新时期竹笛音乐发展趋势以及竹笛演奏者对竹笛音乐的思考。

【关键词】竹笛;演奏技巧;风格;作品

【中图分类号】J632.11 【文献标识码】A 【文章编号】1002-767X(2020)21-0001-03

【本文著录格式】王伟舟.改革开放以来的竹笛音乐发展探微[J].北方音乐,2020,11(21):1-3.

竹笛,距今已有8000多年的发展历史,可以说是我国最古老的吹奏乐器,它的前身,是出土于河南舞阳的贾湖骨笛。竹笛在乐器史上不断进行革新和变化,在漫长的历史过程中,制笛者和演奏者通过长期的制笛和演奏实践,结合民族音乐语言风格,对笛子的结构和演奏技巧,作了不断的探索和改进,从而使笛子在民族音乐中占据了重要的地位。竹笛,从新石器时代的骨笛,一步一步,发展为当今最普遍使用的六孔笛,它以取材简便,成本较低,制作相对容易,并且音色优美、嘹亮,具有丰富的表现力,很容易被爱好者接受并广泛流传。

早在明清时期,戏曲最为繁荣,竹笛作为当时的一种伴奏类器乐,在一些民间的器乐合奏中,竹笛更是充当着领奏、辅奏的角色,直到新中国成立以后,竹笛才真正走上独奏的舞台。19世纪50年代,北派的奠基人冯子存、刘管乐以及南派的代表人物陆春龄、赵松庭等创作并演奏了大量经典的作品,使得竹笛艺术发展的重心转移到独奏上,笛子终于以其穿云裂石、情动天地的优美音色登上了独奏的舞台,进入一个新的时代。

一、创作变化

首先,是创作群体趋于多元化发展。在改革开放之前,许多的竹笛作品都是由演奏者个人根据地方戏曲及民歌的音乐素材和笛子较为丰富的演奏技巧进行创编以及演奏,如魏显忠的《扬鞭催马运粮忙》、简广义的《牧民新歌》、高明的《陕北好》,只有少数笛曲是演奏家与专业作曲家共同创作完成。而到了八十年代后,许多作曲家开始加入到竹笛作品的创作中,改变了之前单一的作曲模式以及曲调风格。其次,创作类型多元化。改革开放之前,虽然在笛曲数量上极其丰富,诞生了一大批经典的作品,在许多调的竹笛使用上也更加丰富,但是也暴露出许多不足之处,在音乐的题材以及体裁方面,出现了很多雷同之处,尤其是体裁,大多数的乐曲都是以带再现性的单三部曲式为主,以《扬鞭催马运粮忙》为例。

可以看出在80年代前,带再现性的单三部曲式结构的笛子独奏曲非常普遍。从改革开放开始,创作的类型开始丰富,不仅出现了独奏曲,协奏曲也大量涌现。由于改革开放政策,中西方文化交流日益频繁,国外的许多作曲技法以及音乐风格开始与中国融合,协奏曲,开始被许多作曲家所采用,并且运用到竹笛作品中。作曲家不仅要熟悉主奏乐器,如竹笛,还要精通协奏部分。通常来说,协奏曲使用的主要形式有两种,第一种是钢琴,第二种为乐队。这就需要创作者对创作类型有更深入的研究,熟练掌握中西方作曲技法,并将其融合。特别是竹笛协奏曲,开始使用专业的作曲家进行创作。协奏曲中分单乐章协奏曲、多乐章协奏曲,例如《走西口》《汇流》,属于单乐章协奏曲。《愁空山》《鹰之恋》,则属于多乐章协奏曲。《牡丹亭》《陕北四章》,属于套曲类。单乐章协奏曲,其篇幅较小,运用多段体的句式结构,由几个段落组合在一起,形成完整的故事。例如《走西口》,全曲由“新婚”“哭别”“相送”“盼望”四个段落组成。而多乐章协奏曲(套曲)则是由几首乐曲组成,所以,多乐章协奏曲的篇幅相比单乐章协奏曲,篇幅更长,各个乐章都是一首独立的作品,每首作品都描述一个独立的故事。例如《陕北四章》,这是一首由乐队协奏的作品,创作于1996 年。全曲分为四个乐章。分别是《信天游》《社戏》《往事》《闹红火》。此外,还有一种协奏曲,是不带有标题性质的作品,例如《愁空山》。

竹笛协奏曲,不仅区别于之前的独奏曲,无论是篇幅还是旋律,而在技术上,更是超越了改革开放之前的作品。以笛曲《鹰之恋》为例,《鹰之恋》是刘文金于1990年所作的笛子独奏协奏曲。他的创作理念非常新颖,立足于传统音乐,结合西方的作曲技法,融会贯通、兼收并蓄。

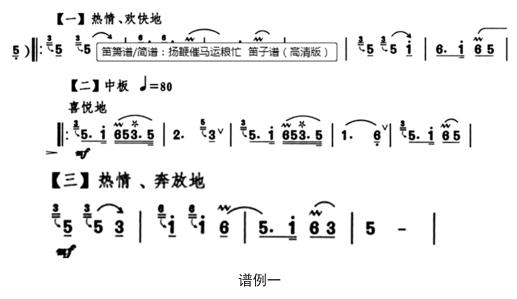

乐曲总共分为四个部分,一广板;二舞蹈性节奏的快板;三如歌的慢板;四再现性的广板,全曲使用的笛子种类为降B调梆笛、C调曲笛,在广板中,最大的亮点在于降B调梆笛的音色,大量的超高音、三连音节奏出现在广板中,梆笛的音色高亢、嘹亮在这一段发挥得淋漓尽致。如谱例一。

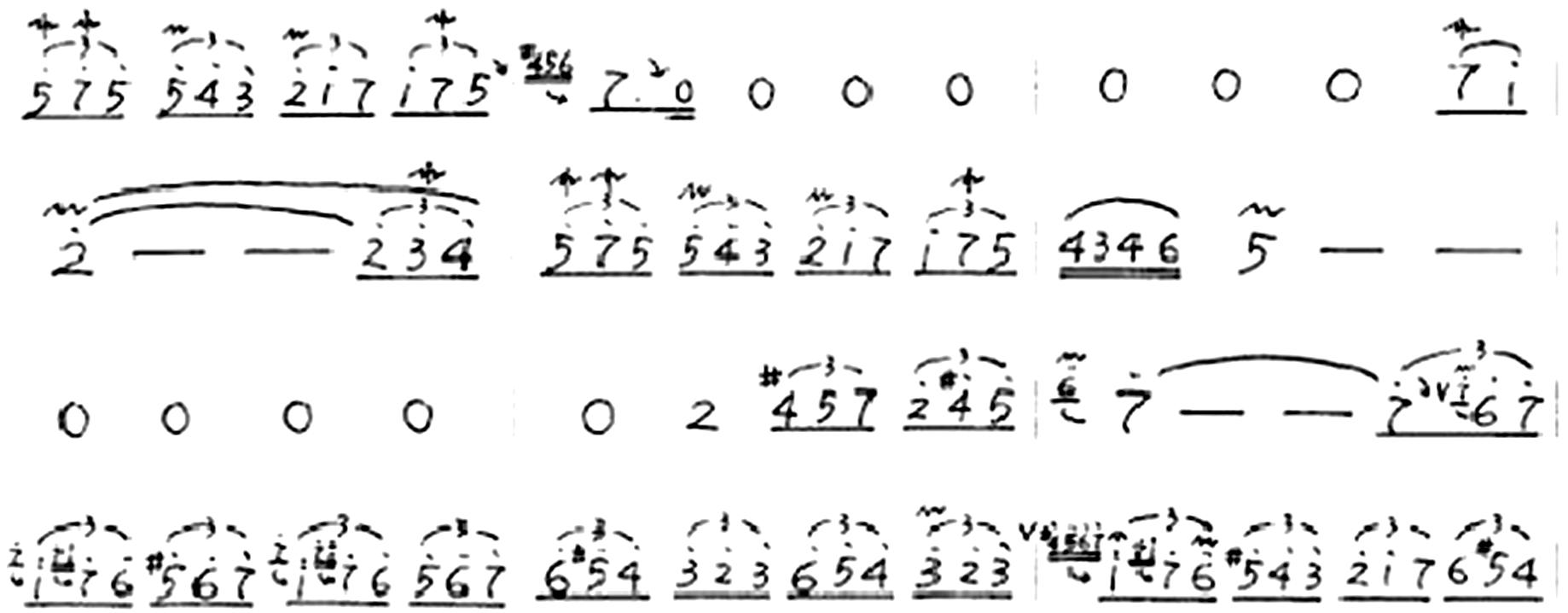

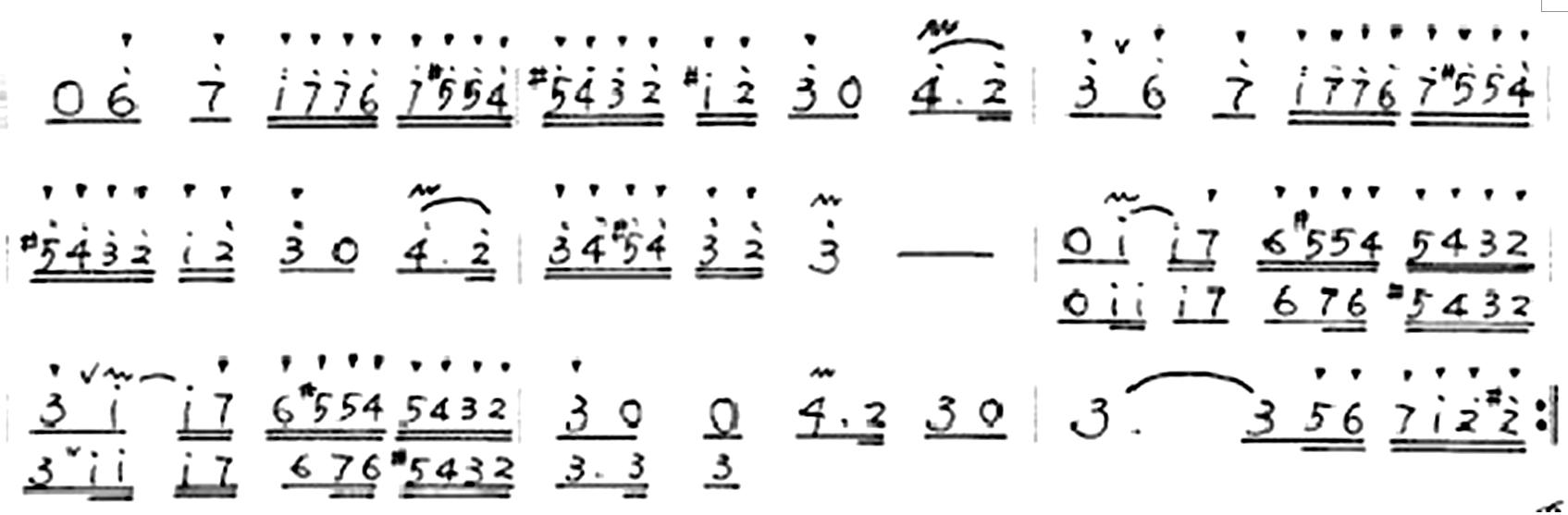

另一方面,这首乐曲中运用了大量变化音。半孔音的演奏是竹笛技巧中相对有难度的,由于音准把握是竹笛演奏中极其重要的环节,需要演奏者在演奏半音时,音準通过手指形成固定的肌肉记忆,还要调整气流的方向和角度,可见这首作品的变化音之多。如谱例二。

下一个主题,是如歌的慢板,乐曲从之前的小调转向了大调,这一段运用到了竹笛中比较有难度的技巧——气振音。气振音的种类有很多,如用曲笛吹奏的作品,如江南丝竹;用梆笛吹奏的作品,如二人台音乐,二者需要运用不同振幅的气震音来表现音乐。无论是哪种气振音,都需气沉丹田,用腹部振动和口风的变化使音乐更加富于色彩性。这一段出现的另一个技巧是滑音,滑音分为上滑音和下滑音,例如筒音作2指法的61和16以及筒音作5指法的35和53。

二、乐器选材及使用中的探索

改革开放30多年来,中国竹笛有了长足发展,改良出了不同形制、适应不同演奏需要的品种多样的竹笛,为适应演奏方法的变革、增加半音而进行的改良主要有加孔和加键的改良。

笔者认为,中国竹笛无论是从音色、手指、技巧、形制等方面,都与长笛有着明显的区别。竹笛与长笛最大的区别为是竹笛需要贴笛膜,而长笛不需要。笛膜可以让竹笛的音色富于变化,能否贴好笛膜直接决定了音色的好坏,它可以使梆笛声音更加高亢、嘹亮,亦可以让曲笛的音色更加浑厚、圆润;竹笛演奏需要十指不断变化运动,而长笛由于加键,只需要手指上下运动。此外,竹笛是最适合表演独奏的乐器,风格多样,既可以演奏二人台音乐。又可以驾驭江南丝竹、婺剧等风格。因此,中国竹笛在今后若想继续改进,创新的前提和基础,必须是严格保留其特有的音色特点,进而推陈出新,继承与发展。

三、80年代以来特色鲜明的竹笛作品

传统竹笛作品中最鲜明的特征是地域性。在新中国成立之后,竹笛划分为南北两个流派:即“南北差异”。南派竹笛,又叫曲笛,技巧方面主要以“颤、叠、赠、打”四个技巧为主,以演奏江南丝竹、婺剧音乐为主;北派竹笛,又叫梆笛,技巧方面主要使用“吐、滑、垛、花”四种技巧,多演奏二人台音乐。两者特点鲜明,大异其趣。而南北两个派别真正融合,是在二十世纪八十年代,也就是改革开放以后。竹笛技巧不以梆笛、曲笛为划分依据,两种技巧开始更多结合在一起,使竹笛的演奏作品不再受到局限。 所以,改革开放后,出现了一批南北融合特点的独奏曲。南北演奏技法的融合与纯手段化是近二十多年竹笛乐曲创作中确立的一个重要观念。但地域性音乐风格与地方风俗性的描写,仍然是近二十多年竹笛乐曲创作中的一个重要特征,张维良的《太湖春》就是具有代表性的曲目之一。这首1983年创作的笛子独奏曲获中国音乐学院首届创作比赛二等奖。这首笛子独奏曲音乐素材具有浓郁的地方特色,增加了演奏的难度,技术上要求演奏者同时掌握颤音与循环换气两种技巧。

还有一部分作品,在传统创作手法以及演奏技巧的基础上加入了一些创新技巧,例如马迪在1981年创作的独奏曲《秦川抒怀》。《秦川抒怀》取材于陕北地方戏曲音乐,激扬豪放,抒发对欣欣向荣的秦川由衷地赞美之情。

此外,还有一类乐曲,拥有节奏自由,抒发情感的散板,以及狂放激动的急板。这类乐曲大多使用低音曲笛演奏,发挥出曲笛圆润、深沉的音色特点。如俞逊发于1981年创作的《秋湖月夜》,以及穆祥来于1989年创作的《深秋叙》。《秋湖月夜》使用大G调曲笛,将曲笛浑厚、深沉、圆润的特点发挥到了极致,全曲的点睛之笔为“仿钟声”乐句,目的是为了表现出晨钟暮鼓的画面。而《深秋叙》,是新中国成立以来诸多笛子曲中优秀作品之一。该作品在音乐美学、音乐内容、音乐音响学、音乐语言材料的科学应用、演奏技术的创新等方面填补了许多竹笛音乐创作史上的空白,为作曲家参与到竹笛音乐的创作树立了榜样。《深秋叙》采用的是复三部曲式,在板式方面,运用了散板、四四拍慢板以及四二拍小快板。在旋律上,作曲家将主导动机材料科学使用。如第一部分及再现部音乐。《深秋叙》的成功,离不开专业作曲家的创作,带给我们的启示为,在演奏作品的同时,还要学习作曲技法,了解作品结构与内容,辅佐演奏。总之,改革开放以来,笛子艺术创作与演奏取得了质的飞越与升华,涌现了众多特色鲜明、内涵深刻而又优美动听的优秀作品,不但使更多的华人,亦使世界各国人民纷至沓来地迷上了中国的笛子艺术,这多么令人欣慰和激动!

四、艺术展望

改革开放以来,赵松庭、冯子存、俞逊发、张维良等笛子演奏家、教育家孜孜以求、薪火相传,在创作和演奏大批优秀笛子独奏曲的同时,培养了众多的青年笛子演奏家,引领我国笛子艺术的发展进入了一个百花争艳的春天。

更有一大批深耕于祖国各地艺术院校、演出團体中的笛子演奏家、教师为笛子艺术的发扬光大而默默奉献、乐此不疲,也成为推动笛子艺术普及与发展的有生力量,如山东大学(威海)艺术学院张平教授,硕士生导师,主要从事中国音乐史,传统音乐和笛子音乐艺术的教学和研究工作。至今已完成省、部级、校级课题10项,出版著作8部,发表论文40余篇,出版CD个人专辑三张。曾作为竹笛、箫演奏家出访意大利、美国、日本、新加坡、韩国以及中国香港和澳门地区,为笛子艺术的演进与升华致力良多。山西大学音乐学院青年教师席笑,依托三晋厚重的历史文化和丰富的戏曲及民歌音乐素材,创作的笛子独奏曲《尧都风》《开花调主题变奏曲》等,颇受笛子艺术界的喜爱和赞赏,故乡的山川风物、淳朴民情也通过笛子独奏这一艺术形式鲜活而生动地表现出来。

展望笛子艺术未来的发展,窃以为不外:传承古风、立足时代;取法西乐、兼收并蓄;咏之有物、传之以情。同时,立足于快速发展的新时代,以火热的生活和日新月异的祖国大地、缤纷绚丽的时代主题作为音乐创作的素材和源泉,且需汲取西方先进的作曲技法与音乐表现手法,兼收并蓄、相得益彰,将笛子音乐创作不断推向一个新的高度。最重要的是,必须咏之有物、传之以情,我们的作品应来自于生活体验;来自于艺术采风;来自于对故园、对亲人、对山川河流、对美好情感的感怀,而绝不能言之无物、无病呻吟、脱离生活,否则艺术将走向凋零。

艺术未有穷期,吾辈当思效起。作为笛子艺术界之莘莘学子,我将继续刻苦钻研,为笛子艺术的发展创新奉献心力、传承不辍。

参考文献

[1]祝令.维吾尔族音乐的特殊调式及其和声[J].音乐研究,1980(1)1-5.

[2]赵松庭.笛子演奏技巧十讲[M].北京:文化艺术出版社,2001.

[3]刘扬,刘凤山.笛子技巧系统练习二十九课[M].北京:人民音乐出版社,2010.

[4]田联涛.中国少数民族传统音乐[M].北京:中央民族大学出版社,2001.

[5]冯光钰,袁炳昌.中国少数民族音乐史[M].北京:中央民族大学出版社,1998.

[6]阎黎雯·中国竹笛名曲荟萃[M].上海:上海音乐出版社,1994.

[7]蒋国基,董雪华·笛子入门教程[M].北京:华乐出版社,1994.

[8]戴亚.八孔笛:新改良竹笛应用教程[M].北京:人民音乐出版社,2009.

[9]张平.张平音乐文集[M].太原:北岳文艺出版社,2015.

作者简介:王伟舟(1993—),男,汉族,山西省太原市清徐县,研究生,艺术硕士,助教2级,研究方向:竹笛音乐艺术研究。