陪伴巴老的日子里

2019-12-16吴殿熙

吴殿熙

“穿越一个世纪,见证沧桑百年,刻画历史巨变,一个生命竟如此厚重。他的字里行间燃烧的激情,点燃多少人灵魂的灯塔;他在人生中真情的行走,叩响多少人心灵的大门。他贯穿于文学和生命中的热情、忧患、良知,将在文学史册中永远闪耀璀璨的光辉。”

今天,我们再来阅读这些文字时,一定仍能感到心中的震撼,这段话是当时《感动中国年度人物》中给百岁巴金的颁奖词。

我很幸运,有机会无数次地在巴老身旁走动,这么多年了,真实地感觉到巴老并没有离去,他就站在那儿,往事的回忆陪伴着我,使我前行的脚步更加坚定,又更加轻松。

第一次到杭州创作之家,我们听到的最多一个词就是“谢谢”

在杭州北高峰山脚下,灵隐寺东边不远的地方,有一座粉墙黛瓦的院落,游客经过这里时,会不约而同地停下脚步,站在古朴的大门前拍照留影,似乎这座寂静的庭院有着未名的神秘感。仔细观察,庭院大门外的角落里有一块卵石,上面镌刻着:“中国作家协会杭州创作之家”。

庭院是中国作家协会专为中国作家设立的“文学殿堂”,许多文学大家和学者都曾在这里休养或进行文学创作。中国文学泰斗巴金,曾三次在这里小住,为后人留下了许多佳话。

根據接待计划,1990年秋季准备安排巴老去杭州创作之家休养一段时间,我有幸去杭州安排巴老的服务接待工作。临行前,机关领导再三叮咛,巴老是全国政协副主席和中国作家协会主席,全程接待工作不能出现丝毫纰漏。

9月底,巴老如期来到创作之家,大门口桌子上摆放着花篮。当巴老手拄拐杖,缓缓地走到小桌旁时,创作之家主任柯朗曦和陈蕊指着花篮上的缎带同声念道:“巴老,我们欢迎您!”巴老高兴地连连回应:“谢谢,谢谢大家。”

给巴老安排的客房只有15平方米,室内配有两张单人床,一张书桌和两个简易沙发,空间不大,给人的感觉就是拥挤,但巴老看了点头说:“很好,很好。”

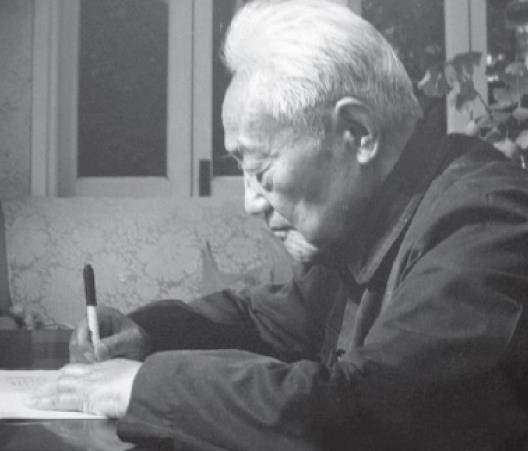

巴老每天起得早,喜欢在回廊里散步,遇上早起的服务员,总是停下脚步,说:“早上好!”早餐过后,巴老就在书桌旁看着写着,服务员若进来打扫卫生,巴老就停下手中的工作,抬起头来说:“谢谢。”

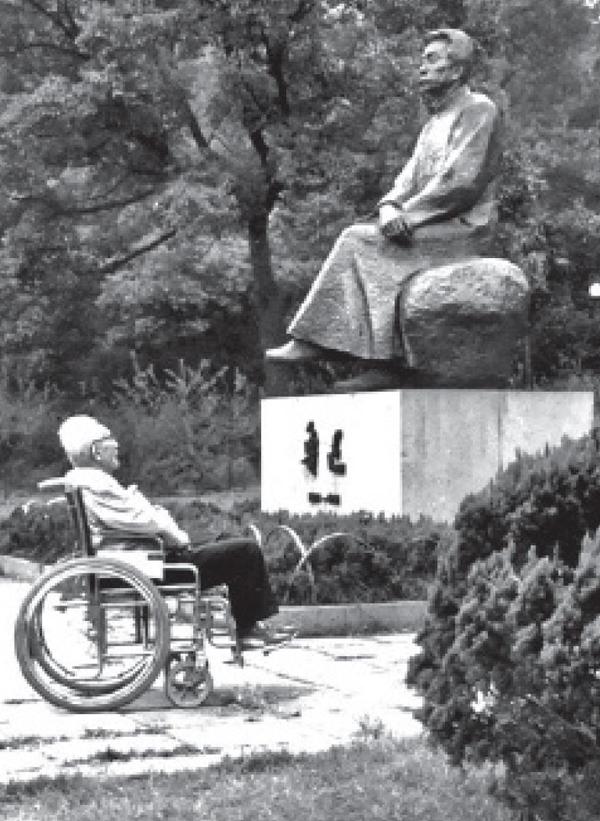

创作之家的工作人员很快就与巴老熟悉起来。天气好时,服务员抢着推轮椅,与巴老到外面走走,呼吸茶园里清新的空气。在灵隐寺周边的小路上,经常可以看到服务员和巴老散步的身影。

创作之家餐厅的小章师傅,年龄虽然不大,却是个烹饪高手,每天精心调理着食谱,每次看到自己烧制的饭菜被吃光,他就觉得很开心。巴老见到小章师傅,总会主动地握住他的手,说:“我喜欢你做的饭,辛苦了,谢谢你。”

两个星期过得好快,巴老要回上海了,大家异口同声地希望他再多住些日子,巴老说:“我在这里住得久了,别的作家就住不上。”离开前的晚上,我们拿着签名册,请巴老签名留念。当我们取回签名册时,被巴老的一片深情深深地感动了。巴老写道:这真是我的家,我忘不了在这里过的两个星期,谢谢你们,巴金。

在这两个星期的时间里,我们听到的最多一个词就是“谢谢”两个字。谢谢服务员,谢谢炊事员,谢谢司机,谢谢那些做事情的人……每次听到巴老说“谢谢”,我们心中就充满了感动,充满了对巴老的崇敬和爱戴。

第二次来到杭州为“全国青年作家创作会议”题写祝词

巴老回到上海后,身体状况有了好转,体重也增加了。华东医院的医生建议他第二年春季再到杭州创作之家休养一段时间。在医生的不断劝导下,1991年4月中旬,巴老第二次来到杭州。

1991年5月,要在北京召开“全国青年作家创作会议”。这时巴老正住在杭州创作之家,大会筹备组请巴老为青年会议题写一个祝词,巴老爽快地答应下来。

大会开幕式上,主持人首先宣读各界给会议的祝词,当主持人念到“讲真话,把心交给读者——巴金”时,会场立即爆发出雷鸣般的掌声。这掌声经久不息,主持人要继续宣读后面的祝词,都被响亮热烈的掌声压了下去。巴老的题词虽然只有九个字,但字字铿锵有力,胜过了千言万语。这震天的掌声和激动人心的场面,牢牢留在青年作家的记忆里,老一辈作家言简意赅的话语深深镌刻在青年人的心坎上。

现在,在杭州创作之家的院子里,伫立着两块石碑,一块石碑上刻着:“这真是我的家,我忘不了在这里过的两个星期,谢谢你们——巴金”,这是对我们工作的鞭策与鼓励,是对中国作协工作的褒奖和肯定。另一块石碑上镌刻着:“讲真话,把心交给读者——巴金”。两块石碑在香樟树和芭蕉树的映衬下显得格外壮美。

一次又一次帮同事和朋友向巴老要签名

由于工作上的原因,我经常往返于北京、上海和杭州之间,因此会有更多的机会见到巴老。每次出差,我的行李箱里总会装有几本巴老的书,这都是机关工作人员托我的,他们要我在这些书上请巴老签名。

今年1月,我去单位报销医药费,偶遇曾经在一起共事过的朋友,当年他还是一个普通的年轻干部,现如今已经是局级领导了。他把我带到办公室里,我看到办公室里的一面墙有四个大书柜,里面装满了书籍,我惊讶地问:“博览群书呀,都是你读过的?”他告诉我,只读了一部分,在这些书籍里,只有一本是最珍贵的,就是巴老的那本《随想录》。他说:“这是巴老的签名本,上面还盖着巴老的红色图章,这本书还是你帮我请巴老签名的呢。”我说:“是吗?我还真不记得了。”他说:“我经常翻翻这本书,它鞭策我们,鼓励人讲真话,这是做人的底线。讲真话有时不是那么容易,需要真诚的愿望,坦荡的胸怀,不畏强暴的勇气,不计个人得失的品德。”听了他的一席话,还真让我出乎意料,这本讲真话的大书让他受益匪浅,我对他也真是士别三日,当刮目相看啊。

有一次我请巴老签书,巴老发现其中有一本《巴金传》。他把这本书拿出来,说:“这不是我写的书,我送他一本我写的书。”于是巴老换了另外一本《家》,在上面签上了自己的名字。

1995年春季,在上海虹桥宾馆召开了“中国作家协会四届主席团九次会议”,巴老出席了这次会议并作了书面发言,发出“文坛要团结”的呼声,得到了主席团成员的热烈响应和赞叹。

会议快要结束时,几个会议工作人员说,好不容易来了趟上海,很想再去看看巴老,于是我们打车,从虹桥宾馆直奔华东医院。

在病房里,中国作协的工作人员兴奋之情溢于言表,简单的问候和祝福交织着,大家谈笑甚欢,最后还与巴老合影。告别时,巴老拿出几本刚出版的《随想录》,写上工作人员每人的名字,再签上自己的名字后送给每个人。其中一本书签名似乎有点什么问题,护士发现后告诉巴老说:“巴老,不是‘岭,是‘龄。”以示纠正。巴老接过刚签过的书,在“岭”的旁边又写了一个“龄”字,旁边又加了一句话:“对不起,我写错了你的名字。”站在巴老身旁的朱晓龄激动不已,眼睛湿润润的,接过巴老递过来的书,不知说什么才好。

巴老患有帕金森病,手有时发抖,写字慢而且吃力。之后再有让我帮忙签书的事,我能推就推掉了,但有时依然挡不住周围同事朋友的再三要求。大概是最后一次,同事给我送来一摞书,我数了数一共七本。我犹豫了半天,最终答应了下来。

我要返回北京时,看到已经签好名的七本书整齐地码放在桌子上,我心中感动,真是不知说什么好。同志们交给我的“任务”是完成了,可是巴老写这么多字需要克服怎样的困难呀!我拿着签好的书,说:“巴老,我替他们谢谢您!”巴老说:“不要谢我,要谢谢这些读我写的书和买我的书的人,是读者养活了我。”霎时,一股暖流贯穿了我的全身。

“谢谢大家,从今天起,我为了你们大家活着。”

1996年,巴老在《告别读者》一文中写道:“最近,我常常半夜醒来,想起几十年来给我厚爱的读者,就无法再睡下去,我欠读者的债太多了!我的作品还不清我的欠绩。病夺走了我的笔,我还有一颗心,它还在燃烧,它要永远燃烧。我把它奉献给读者。”这就是一代文坛巨匠的巴金精神。曹禺先生曾经这样评价巴老,他说:“你是文学巨人,高举火炬照亮人心。你是光,你是热,你是20世纪的良心。”

2003年,一位中央领导同志探望巴老,他说:“巴老是我国当代文学巨匠,是新文学运动的开拓者,是先进文化的实践者。在文学界德高望重,在海内外享有很高声誉。巴老的人品和他的文品一样,为人所景仰。他始终拥护中国共产党的领导,对祖国和人民怀有无限的爱,对文学事业不懈地耕耘和追求。他胸怀宽广,坦荡无私,具有坚强的意志和旺盛的生命活力。他是广大文艺工作者的楷模和典范。”

2003年11月25日,在上海西郊宾馆召开了国务院授予巴金“人民作家”荣誉称号的颁证仪式,李小林代表父亲接受了证书。

巴老的心愿是:化作泥土,留在人们温暖的脚印里。其实,巴老生前不知给多少人送去过温暖。

1993年10月,我从杭州回北京,临走时巴老把我叫了过去,非常关切地问道:“葛洛同志现在怎么样了?”当时我感到惊讶,因为在杭州的十多天里,尽管与巴老朝夕相处,但从来没有谈起过作家葛洛同志,更没有谈到他生病的事。我问巴老:“您与葛洛同志熟悉吗?”巴老说:“1952年在朝鲜前线我们曾在一起。”我心中的敬意油然而生,都快过去五十年的光阴了,巴老还记着曾经在朝鲜前线一起战斗过的友人,我知道了友情在巴老心中的分量该有多重。我如实向巴老讲了葛洛同志已经是癌症晚期,病情危重。巴老听了表情凝重,沉默良久。

回到北京,我立即按照巴老的嘱托,备了一个花篮,去看望正在陆军总院住院治疗的葛洛同志。我说:“巴老听说你病了,非常关心,巴老说你要坚强,积极治疗,要有勇气战胜疾病,希望你能一天天地好起来。”葛洛同志听了显得有些激动,眼泪止不住地流了出来,他握着我的手说:“你告诉巴老,我会听他的话,谢谢巴老,谢谢他还惦记着我。”

但是不久,葛洛同志还是遗憾地离开了我们。

1999年2月初,巴老感冒,体温升至39摄氏度,呼吸加快。做血清检查,发现缺氧,呼吸衰竭。华东医院成立了抢救小组,经抢救治疗,又将巴老转入重症监护室。

巴老病重的消息传到北京。2月14日,我乘最早的航班来到上海,出了机场,我拖着行李箱直奔华东医院。

在抢救室的走廊里,我看到李小林、小棠和上海作协几个同志焦灼地等候在门外。

我不断地接听着北京打来的电话,一次次重复汇报着巴老的情况。

为了挽救生命,医院断然决定对巴老进行气管手术,医生说这是维持生命的唯一希望。李小林代表家属表示同意医院的治疗方案,并签了字。但是抢救室却长时间没有动静,没多久,医院领导从抢救室出来,心急如焚地说:“巴老现在拒绝对他进行任何方案的治疗,拒绝手术,要求安乐死。”

时间一分钟一分钟地过去了,医生知道,巴老的生命在与时间赛跑。医院领导和主治医生一遍遍讲述着手术的必要性,巴老一次次地拒绝,后来,巴老索性闭上眼睛,不再做出任何回应。

事后,医院领导讲述了巴老同意手术前后的细节。

时间太紧迫了,主治医生最后握住了巴老的手,说:“我们希望你同意手术,大家都在等待着你的决定,如果你同意,就用力地握一下我的手。”

两只手就这样握在了一起,但都一直沉默着。

终于有了结果,巴老说:“谢谢大家,从今天起,我为了你们大家活着。”说完,用力握了一下医生的手。

手术进行得很顺利,3月1日,巴老从重症监护室转到了普通病房。

著名作家刘白羽同志没有忘记,他的第一本小说集《草原上》就是20个世纪30年代在巴老的关心和帮助下在上海问世的,從此白羽同志走上了文学之路。在他的心中,满怀着对巴老的热爱和感激。当巴老百岁时,他深情地写了一篇贺词,其中说道:“巴金世纪是一个圣火熊熊的世纪,我自20个世纪三十年代与你结交,我深知你表面上沉默寡言,但心中燃烧着无穷的烈火,通过你的作品燃烧起千千万万青年人心灵里的火焰。仍然是高尔基写的丹柯,掏出你的心,举在头上,形成熊熊的火炬,引导人群冲过黑暗的深林,迎接明亮的黎明。人们会永远听到巴金世纪的钟声。”

世上有一种怀念,它融化在人的血液里,体现在人的行动上。

上海武康路,坐落着巴金故居,今年“五一”小长假,四天共接待前去参观的游客23000多人次,其中5月2日当天,接待游客达7180人,创开馆以来日参观人数的新高。在故居的留言簿上,有人写着:巴金故居作为名人历史建筑真是太火了,“朝圣”的群众好多啊!

是的,巴老还在,在人们的心里。